Concours de mandarins

(Stèle des docteurs, promotion 1442).

Nguyên Thi Chan Quynh est l’auteur de Lôi xua xe ngua (Sur les sentiers d’antan) et de Les concours au Viêt-nam (à paraître) et la soeur de Nguyên Trong Anh (57).

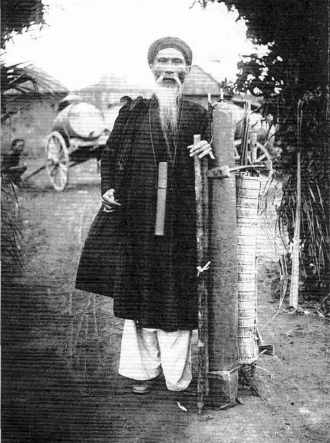

Ci-dessus : Un candidat de 60 ans, Centre de Nam Dinh, 1912. © ROGER VIOLLET

J’usqu’au début du XXe siècle, la société vietnamienne (appelée alors « annamite ») se répartissait, en gros, en deux classes : les mandarins et le peuple, les premiers secondant l’empereur dans les tâches administratives. De formation confucéenne, ils étaient recrutés par des concours sévères organisés périodiquement. Un autre mode de recrutement, appelé Bao cu, existait parallèlement. Sur proposition des mandarins, des hommes capables et de haute moralité pouvaient être nommés directement à des postes élevés.

Mais ce système avait l’inconvénient de ne pas fournir suffisamment de fonctionnaires à la machine gouvernementale. En effet, les mandarins pouvaient être durement sanctionnés s’ils présentaient des hommes de peu de valeur ou de conduite contestable. Les concours demeuraient donc le moyen à la fois impartial et efficace, en toute relativité, pour sélectionner les lettrés.

Les premiers concours apparurent en Chine au IIe siècle avant Jésus-Christ ; à partir du VIe siècle, leur organisation était déjà bien structurée. Sous l’influence chinoise, le Viêt-nam, la Corée et le Japon les adoptaient à leur tour ; il fallut attendre le XIXe siècle pour voir leur apparition en Europe. Pendant l’occupation chinoise (111 avant J.-C. – 938) les Vietnamiens qui souhaitaient passer les concours de haut niveau devaient se rendre en Chine. L’affluence des candidats d’origine annamite était telle qu’en 845 l’empereur de Chine limita leur nombre à huit aux concours des docteurs.

Dès le début de l’indépendance du Viêt-nam, l’empereur Lý Nhân Tôn institua, en 1075, le premier concours en s’inspirant des modèles chinois. Les dynasties suivantes remanièrent sans cesse le système afin de l’adapter aux besoins du pays. Les concours atteignirent leur apogée au XVe siècle ; à partir du XVIIIe siècle commença leur déclin. Ils furent définitivement abolis en 1919.

Le programme des études mettait en honneur la doctrine Nho (doctrine confucéenne) qui préconisait un gouvernement stable fondé sur une hiérarchie sociale dont l’empereur était le chef suprême. Cette doctrine proposait de former une classe de dirigeants constituée d’hommes instruits, capables et surtout vertueux. Seuls étaient vénérés les hommes dévoués à l’intérêt public et non ceux qui, savants ou talentueux mais imbus d’eux-mêmes, ne rendaient aucun service à la société. En passant les concours, les lettrés visaient une charge officielle qui leur permettait de remplir leur mission d’hommes supérieurs, de guides éclairés du peuple. S’ils échouaient, ou s’ils ne désiraient pas prendre part au gouvernement, ils se consacraient tout naturellement à leur deuxième tâche : l’éducation. Puisque l’homme est né bon et capable d’entendre la raison, il vaut mieux l’inciter à pratiquer la vertu civique, et prévenir les actes criminels en développant son sens du devoir. L’éducation morale était donc primordiale, la formation intellectuelle secondaire.

I – Avant les concours régionaux

Les concours avaient lieu tous les trois ans. On distinguait :

- concours régionaux (ou concours triennaux, Thi Huong). Les candidats étaient astreints à se présenter au Centre dont dépendait leur village natal,

– concours à la capitale (Thi Hôi). Ils étaient organisés l’année suivant les concours régionaux,

– concours au palais royal (Thi Dình, Thi Diên). Ils se déroulaient un mois après les concours à la capitale.

A. Conditions d’inscription aux concours régionaux

Étaient admis à concourir tous les reçus à un examen probatoire et tous les Tú-tài (sous-admissibles à un concours précédent).

La condition d’âge n’entrait pas en ligne de compte. P. Pasquier, gouverneur général de l’Indochine, mentionne avoir rencontré un vieillard reçu au grade de Tú-tài à l’âge de 78 ans. Robert de la Susse, administrateur des Services civils, signale le cas d’un autre Tú-tài reçu en 1909 au centre de Thanh-hóa, à 82 ans.

Étaient écartés des concours tous ceux qui portaient le deuil de leurs parents (interdiction qui découlait de la piété filiale), tous les descendants, jusqu’à la troisième génération, des traîtres, des voleurs ou des chanteurs, danseurs (ces derniers étant considérés comme « inclassables », inutiles). Les femmes pouvaient poursuivre les études jusqu’à quatorze ans environ, mais les concours leur étaient interdits. Toutefois, au début du XVIIe siècle, Nguyên Thi Du, sous un déguisement, réussit brillamment à un concours de doctorat où elle se classa première, devançant son propre professeur.

B. L’inscription (Nôp quyên)

Quelques semaines avant les concours, en guise d’inscription, l’étudiant remettait des cahiers vierges au Dôc hoc (directeur des études d’une province) qui dressait la liste des candidats à l’intention du ministère des Rites. Celui-ci se basait sur cette liste pour fixer le nombre des examinateurs. Les cahiers étaient ensuite envoyés au Centre des concours pour être distribués le jour des épreuves.

Sur la première page, l’étudiant inscrivait son nom, son âge, son village natal ainsi que les données d’état civil de ses ascendants jusqu’à la troisième génération. Ses déclarations devaient être certifiées par les autorités locales. Sans certificat de bonnes mœurs, le candidat était éliminé d’office.

C. Le jury

À titre indicatif, voici la composition d’un jury.

a. Une Commission d’examinateurs répartie en :

– comité intérieur (Nôi truòng) comportant une quinzaine d’examinateurs (premiers correcteurs, réviseurs, superviseurs),

– comité extérieur (Ngoai truòng) comprenant le président du jury, le vice-président et deux assesseurs.

b. Une Commission de surveillance composée de deux censeurs (Giám sát) secondés par des agents du service d’ordre, contrôlant aussi bien les concurrents que les examinateurs.

c. Deux secrétaires généraux (Dê tuyên) chargés de préserver l’anonymat des copies, d’établir les listes de candidats etc.

d. De 30 à 40 secrétaires. Les principaux membres du jury étaient désignés parmi les mandarins de la Cour, tous lauréats des concours à l’exception des deux secrétaires généraux, choisis à la fois pour leur intégrité et leur niveau intellectuel médiocre afin qu’ils ne pussent rectifier les erreurs en faveur de l’étudiant puisqu’ils étaient les seuls à connaître l’identité de l’auteur de chaque copie.

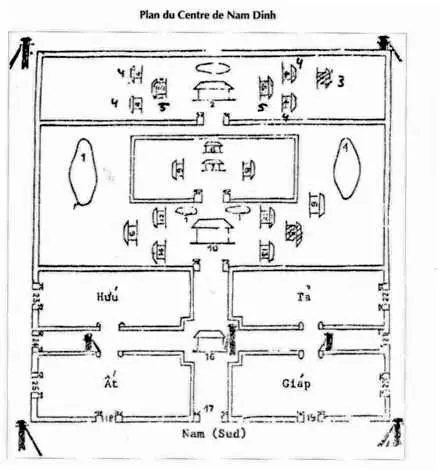

D. Les Centres des concours (baptisés « camps des lettrés » par les soldats français)

Sous les Nguyên (XIXe siècle et début du XXe) il existait dans le pays huit centres, réduits plus tard à cinq. Ainsi, celui de Nam Dinh recevait, à partir de 1886, les candidats du Centre de Hanoi (occupé depuis 1882 par l’armée française).

1 – Étang. 2 – Siège du Comité intérieur. 3 – Logement du censeur. 4 – Logement des 1er correcteurs. 5 – Logement des 2e correcteurs. 6 – Logement des secrétaires. 7 – Lieu de travail des secrétaires généraux. 8 – Logement du 1er secrétaire général. 9 – Logement du 2e secrétaire général. 10 – Siège du Comité extérieur. 11 – Logement du président du Jury. 12 – Logement du vice-président. 13 – Logement du 1er assesseur. 14 – Logement du 2e assesseur. 15 – Logement du censeur. 16 – Bâtiment des Voies Croisées. 17 – Porte principale.

Chaque Centre comprenait deux parties (cf. le plan ci-contre) :

a. la partie extérieure, partagée en quatre enclos (vi) par deux allées en croix, était destinée au campement des concurrents. Au milieu se dressait le Thâp dao (Bâtiment des Voies croisées) où se réunissaient les membres du jury pour choisir les sujets, le matin même du jour de chaque épreuve. C’était aussi l’endroit où les étudiants remettaient leur cahier avant de quitter le Centre,

b. la partie intérieure, réservée aux bureaux et logements des examinateurs.

Le Centre était entouré de palissades et dominé par sept miradors. Devant chaque porte, des factionnaires, nuit et jour, montaient la garde. Le jour de l’épreuve, les agents du service d’ordre circulaient entre les tentes pour assurer une police vigilante, renforcée à l’extérieur par un corps impressionnant de patrouilleurs commandés par un officier. En 1807, on mobilisait jusqu’à six cents soldats armés et une vingtaine d’éléphants. Pour prévenir toute tentative de corruption, les examinateurs, après leur « Entrée solennelle » au Centre (une semaine avant la première épreuve) restaient enfermés pendant toute la durée du concours, soit cinq semaines environ.

II – Organisation des concours régionaux

A. La Cérémonie d’appel

La veille des épreuves, les règlements des concours ainsi que les listes des candidats étaient affichés devant les enclos respectifs. Vers dix heures du soir, les examinateurs en grande tenue montaient sur leur siège élevé pour superviser la Cérémonie tandis que les censeurs prenaient place sur les miradors. Devant les portes d’entrée, se bousculait dans un vacarme assourdissant la foule des candidats et de leurs accompagnateurs qui les aidaient à transporter leur encombrant attirail (tente, banquette, pupitre, sac de provisions…). À l’appel, le premier candidat s’avançait et, après une fouille minutieuse, était autorisé à recevoir son cahier et à chercher un endroit pour planter sa tente.

B. Les épreuves

Chaque concours comportait quatre épreuves écrites (en chinois). Ne pouvaient se présenter à la deuxième épreuve que ceux qui avaient réussi à la première et ainsi de suite. Chaque épreuve durait une journée entière.

Première épreuve (Kinh nghia). Elle se composait de sept sujets de dissertation, tirés soit des quatre livres classiques (Tú thu), soit des cinq livres canoniques (Ngu kinh). Le candidat devait en traiter au moins deux. Voici un sujet extrait du Livre des Odes : « Doanh doanh thanh dang chi vu phàn. ». Sens littéral : « Une mouche verte bourdonnait en se posant sur une palissade ». Sens figuré : « La mouche souille tout ce qu’elle touche, ainsi, un homme mesquin peut facilement éclabousser un homme pur par ses propos calomnieux ».

Deuxième épreuve (Tho, phú). Elle comprenait deux sujets à traiter en vers et en prose rythmée (les échanges diplomatiques se faisant à l’époque sous ces formes littéraires). Sujet extrait des annales de Chine : « Dô nghi kiêu ». Sens littéral : « Faire un pont pour sauver les fourmis d’un terrain inondé ». Sens figuré : « Avoir de la compassion à l’égard de tous les êtres vivants. »

Troisième épreuve (Van sách). Elle consistait en un seul sujet portant sur l’art de gouverner.

Quatrième épreuve dite épreuve récapitulative (Phúc hach). Elle englobait toutes les matières des épreuves précédentes.

C. Les règlements des concours (Truòng quy)

Ces règlements étaient à la fois des mesures anti-fraudes et des marques de respect envers l’empereur et les examinateurs. En voici quelques exemples :

- Pham húy : interdiction d’écrire les noms des empereurs, des impératrices, de leurs palais… Selon les circonstances, on omettait ou rajoutait un trait, ou scindait le mot proscrit en deux ;

- Khiêm trang : à côté du mot empereur, il était recommandé de ne pas juxtaposer, même après une virgule, des mots tels que violent, stupide, assassin, tué… pouvant provoquer une association d’idées malheureuse.

>D. La correction

Pour assurer le maximum d’équité, les manuscrits, démunis de leur page d’état civil, étaient successivement transmis aux premiers correcteurs (So khao) qui annotaient avec l’encre rouge d’Annam, puis aux réviseurs (Phúc khao) qui corrigeaient avec une encre verte, et enfin aux superviseurs (Giám khao) qui mettaient leurs appréciations en rose. (L’usage de l’encre noire, réservée aux candidats, était interdit aux examinateurs pour éviter d’éventuelles « retouches » complices de leur part). Ces correcteurs représentaient le Comité intérieur.

Les copies étaient ensuite envoyées au Comité extérieur pour une quatrième correction. Là, le président et le vice-président ré-examinaient les devoirs recevables et notaient avec l’encre de Chine d’un rouge vif tandis que les assesseurs scrutaient les copies éliminées par le Comité intérieur en vue d’un éventuel repêchage. Une belle calligraphie pouvait faire monter la note, une écriture exécrable risquait d’entraîner un échec. Entre deux copies classées ex æquo, le candidat le plus âgé bénéficiait normalement de la faveur du jury : on estimait qu’un jeune candidat reçu trop brillamment risquait de devenir orgueilleux et dans le but de façonner des hommes de valeur, le jury n’hésitait pas à l’ajourner afin de « limer son arrogance juvénile ».

Les devoirs classés par ordre de mérite étaient renvoyés aux secrétaires généraux pour identification. On affichait les listes des admissibles devant chaque enclos. En moyenne, pour un Centre de 3 000 candidats, seule une trentaine était reçue au grade de Cu-nhân (licencié), leur nombre étant fixé à l’avance par ordonnance royale. Les Tú-tài (sous-admissibles) étaient trois fois plus nombreux et bénéficiaient d’un certain nombre d’avantages, notamment celui d’être dispensés de l’examen probatoire pour se présenter aux concours régionaux suivants.

>

Défilé des lauréats, Nam Dinh, 1897. SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE

Après chaque session, un procès-verbal (du président) et un rapport (du premier censeur) ainsi que toutes les copies étaient envoyés à la Cour pour un ultime contrôle. Le fait d’être éliminé n’excluait pas les sanctions contre les infractions à la réglementation en vigueur. Un candidat fraudeur était interdit de concours à vie, un examinateur coupable risquait la peine capitale.

E. La proclamation solennelle des résultats

En présence des examinateurs, en tenue de cérémonie et installés par ordre de préséance dans une tribune improvisée sur l’allée principale du Centre, les lauréats, appelés par ordre de mérite décroissant, défilaient. Jadis, deux éléphants se promenaient à travers la ville à la recherche des Cu-nhân frais émoulus. Comme ces messieurs, souhaitant faire durer le plaisir d’entendre leur nom proclamé, ne se précipitaient pas pour décliner leur identité, on perdait facilement la journée entière à rassembler une trentaine de lauréats.

Après la proclamation, tout le monde se pressait devant l’enclos Ât où était affichée la liste des Tú-tài (sous-admissibles). C’était le dernier espoir des candidats d’appartenir à cette élite universitaire. Les Tú-tài n’avaient pas droit à la proclamation solennelle et ne pouvaient se présenter aux concours à la capitale, mais le fait d’être admissible à la troisième épreuve constituait déjà un honneur.

F. La consécration officielle

Chaque lauréat recevait un costume de mandarin accompagné de récompenses (argent, soieries…). Un banquet leur était offert chez le préfet auquel étaient également conviés tous les membres du jury ainsi que les secrétaires.

Les notables du village, informés du succès de l’enfant du pays, fixaient avec lui le jour de son « Retour glorieux ». La procession comportait des musiciens, des porteurs d’étendards multicolores, d’armes diverses… Le palanquin du lauréat, protégé par un parasol vert, était précédé par celui de son Maître et ceux de ses parents, suivi par celui de sa femme. Tous les porteurs défilaient en tenue de parade. Les notables fermaient la marche.

Amis et villageois se rendaient chez le nouveau Cu-nhân pour le féliciter, munis de cadeaux. Ils étaient conviés à des festins souvent prolongés par une représentation théâtrale.

Puis le nouveau lauréat attendait tranquillement sa nomination car son nom était porté automatiquement sur le registre du ministère des Fonctionnaires. Un Cu-nhân débutait normalement comme Huân dao (professeur adjoint dans une sous-préfecture), puis gravissait les échelons jusqu’à la fonction de Tông dôc (préfet).

III – Les autres concours – La réforme

A. Concours à la capitale et concours au palais royal

a. Concours à la capitale (Hôi thí)

La procédure était, à quelques détails près, identique à celle des concours régionaux. En dehors des Cu-nhân, étaient autorisés à se présenter aussi tous les boursiers de l’État, les membres de la famille royale… ayant réussi à un examen spécial. Le nombre des candidats, plus restreint sous les Nguyên (XIXe et XXe siècles), variait entre cent et sept cents, il pouvait atteindre cinq mille au XVe siècle. N’ayant plus besoin d’apporter leur tente, banquette et pupitre (fournis par l’administration), les candidats, considérés maintenant comme des mandarins, devaient revêtir leur robe de cérémonie pour composer.

Les épreuves, au nombre de quatre également, comportait en plus la rédaction d’un « chiêu » (édit royal) et d’un « biêu » (adresse d’un sujet au roi). Pour garantir l’impartialité des examinateurs, les compositions rédigées à l’encre noire étaient recopiées soigneusement en rouge par les secrétaires. On gardait l’original et remettait les copies conformes aux correcteurs.

Il n’y avait pas de proclamation solennelle des lauréats qui étaient connus par voie d’affiche. La réussite conférait aux reçus juste le droit de participer au Diên thí.

b. Concours au palais royal (Diên thí)

Il ne durait qu’une journée et était considéré comme la dernière épreuve du concours précédent. Il permettait de classer les lauréats en trois catégories : les docteurs du premier degré, ceux du deuxième degré et ceux du troisième degré, les plus nombreux.

Les candidats, conduits par le mandarin du protocole, gagnaient leur place après avoir été fouillés minutieusement. Puis, avec le président du jury, ils se mettaient à genoux devant le Trône pour attendre du souverain l’ordre de commencer. Une fois l’ordre donné, ils se prosternaient en signe de remerciement avant de retourner à leur place.

L’épreuve unique (Dôi sách), distribuée après le départ de l’empereur et des examinateurs, comprenait une liste impressionnante de questions portant sur la politique, la législation, la morale… Voici une question posée par l’empereur Tu Dúc en 1868, après la prise des provinces de Vinh-long, Ha-tiên, par les Français en 1867 : « Les envahisseurs se montrent de plus en plus agressifs. Leurs forteresses se dressent partout. Allons-nous continuer notre combat ou vaut-il mieux faire la paix avec eux ? » Réponse de Vu Tuân, major au concours précédent : « Continuons la lutte. Nous possédons une armée considérable et bien entraînée, montrons notre courage. » Commentaire de Tu Dúc :« Ce candidat n’est pas réaliste, le sens de l’observation lui fait défaut. » Vu Tuân fut ajourné et dut se contenter du titre de Phó Bang (meilleurs des refusés).

Pendant la composition, l’empereur faisait servir aux candidats du thé, du bétel, des friandises pour marquer son intérêt à l’égard de cette élite de ses sujets. Ceux-ci devaient, chaque fois, faire des salutations profondes pour le remercier. Ils étaient autorisés à tout emporter chez eux, y compris la vaisselle, en souvenir de ce jour inoubliable. Au repas de midi, offert par le ministère des Rites, ils étaient dispensés des cérémonies de remerciement.

Vers huit heures du soir, on ramassait copies et brouillons. Les secrétaires, de nouveau, recopiaient les compositions à l’encre rouge. L’empereur présidait lui-même la correction.

Après la proclamation des résultats au palais royal, qu’ils écoutaient à genoux, les lauréats visitaient le parc impérial, guidés par le ministre des Rites. Jadis, il leur était permis d’y cueillir une fleur dont l’orfèvre du roi ferait une réplique exacte en or, montée sur une épingle, pour orner leur bonnet. Des plaisantins racontaient qu’un certain docteur avait choisi une fleur de bananier (connue pour son poids !).

On perpétuait leurs noms sur des stèles érigées au Temple de la Littérature.

En tout et pour tout, le Viêt-nam avait organisé 187 concours de doctorat, couronnant 2 991 lauréats. Il ne s’agissait pas de la sanction d’un cycle d’études, d’acquisition d’une somme de connaissances, mais d’un mode de recrutement d’hommes appelés à diriger le pays. Thiên tu câu hiên (L’empereur recherche les sages), ces quatre mots étaient affichés bien en vue au-dessus de la porte principale de chaque centre.

B. La réforme et l’influence française

Le traité de Patenôtre (1884) mit le Tonkin et l’Annam définitivement sous le Protectorat français. Les concours furent abolis en 1919. Toutefois, dès 1898, le Gouverneur général Paul Doumer signa un projet de réforme qui stipulait l’usage obligatoire du quoc ngu et du français à partir de 1903. En fait, les premières mesures de réforme, appliquées en 1909, n’étaient que transitoires : le quoc ngu était obligatoire mais le français demeurait facultatif et ne devenait obligatoire qu’en 1915. L’édit du 21 décembre 1917 remplaça l’enseignement traditionnel par l’enseignement franco-annamite.

Voici quelques sujets donnés en 1909, à titre indicatif :

- première épreuve (en chinois). « Tu thân (se perfectionner). Les livres d’Occident traitant des vertus civiques, des cultures physique et intellectuelle… présentent-ils quelques analogies avec les livres classiques chinois ? »

– deuxième épreuve (en quôc ngu). « L’air, sa composition. Le vent et ses causes. »

On remarque que l’épreuve en vers était supprimée.

Le camp des lettrés, Centre de Nam Dinh, 1912. © ROGER VIOLLET

À noter aussi que le nombre des candidats était en chute libre à partir de 1909 parce que certains lettrés refusaient obstinément d’apprendre le quôc ngu, qu’ils considéraient comme une écriture inventée par les envahisseurs. Par contre, le chiffre gonflait démesurément aux concours précédant la réforme. Au Centre de Nam Dinh, par exemple, des 3 000 à 5 000 candidats habituels, il passait à 12 948 en 1900, à 10 349 en 1903, puis chutait à 3 068 en 1909, à 1 398 en 1912.

De nos jours, on a tendance à penser que la suppression des concours était due au désir du gouvernement du Protectorat de remplacer l’influence chinoise par l’influence française. En réalité, elle était aussi réclamée par des réformateurs vietnamiens tels que Phan Bôi Châu (1867−1940, major à un concours régional), Trân Bích San (1840−1878, trois fois major aux trois concours), etc. Déjà, au début du XVe siècle, Hô Qúy Ly avait introduit l’usage du Nôm dans l’éducation, à côté du chinois, et le premier concours en Nôm fut organisé à Nghê-an, sous l’empereur Quang Trung, en 1789. Des mesures de réforme radicales (usage du Nôm dans l’administration, étude des langues étrangères, des sciences exactes…) proposées par Nguyên Truòng Tô dès 1863, dans une trentaine d’adresses à la Cour, furent examinées avec intérêt par l’empereur Tu Dúc, mais seule une infime partie se concrétisait (envoi d’étudiants à l’étranger, en France notamment).

Les innovations apportées par les Français, à part l’abandon des épreuves en vers, commencèrent, en 1906, par la suppression de l’interdiction aux concours des candidats en deuil. Cette interdiction était redoutable car elle pouvait faire perdre jusqu’à neuf ans à un étudiant si, par malheur, celui-ci subissait deux décès consécutifs de ses parents, suivis d’une grave maladie, qui l’empêchaient de se présenter aux trois concours successifs. Cette interdiction fut levée ; par contre, en 1909, une limite d’âge (50 ans) fut imposée aux concurrents. Une autre innovation, remarquable aussi : on photographiait en 1912 les admissibles à la deuxième épreuve (20 par photo), ce qui était évidemment plus simple que de déplacer les chefs du village le jour des épreuves pour identifier les candidats comme on le pratiquait au XVe siècle !

∗

∗ ∗

Aucun système, si bien conçu soit-il, ne résiste à l’épreuve du temps. Les raisons du déclin des concours sont multiples, en voici quelques-unes :

- les privilèges nombreux incitaient les lettrés à rechercher la réussite plutôt que le but initial : se dévouer aux intérêts publics. Les mandarins intègres disparaissaient ;

– trop d’admiration pour la civilisation chinoise les conduisait à ne pas accepter d’autres cultures. Convaincus de leur supériorité, ils répugnaient à admettre une faille dans leur système, demeuraient hostiles à toute ouverture vers l’Occident, s’enfermaient dans une ignorance quasi totale du monde extérieur ;

– habitués à valoriser d’une façon excessive les qualités intellectuelles, ils méprisaient l’usage de la force. La défaite militaire, entraînant la perte de l’indépendance, contribua à jeter le discrédit sur le système.

L’enseignement traditionnel, pour sclérosé qu’il était, avait cependant le mérite de former une classe de dirigeants qui, par leur savoir et leur conduite, arrivait à gagner la confiance et l’estime du peuple, et jouissait d’un prestige dont bénéficient encore les intellectuels de nos jours. P. Pasquier raconte, dans l’Annam d’autrefois, qu’un jour, en 1898, à Cau Do, il fut surpris avec le Résident par un « tintamarre effroyable ». Il s’agissait d’une procession accompagnant un mandarin en palanquin, avec musique, étendards… La foule s’arrêta devant la résidence, un homme s’avança et, après salutations, formula une requête surprenante :

« Nous sommes les chefs et sous-chefs du Huyên Phú xuyên. Notre sous-préfecture comptait parmi ses habitants un grand nombre de lettrés, de licenciés et même de docteurs. Il n’est donc pas admissible que notre nouveau chef soit moins lettré et moins gradé que nous-mêmes. Or le nouveau quan huyên (sous-préfet) n’est même pas Tú-tài. Il ne pouvait donc décemment nous donner des ordres. C’est dans l’intérêt de l’administration que nous vous ramenons le nouveau quan huyên en vous priant de vouloir bien le remplacer par un mandarin lauréat du concours triennal, ce dont nous vous serons dix mille fois reconnaissants. »

Ce sous-préfet était en effet sans instruction et avait été nommé uniquement pour service rendu au Protectorat. Il s’empressa de découvrir une maladie grave et subite qui le força à demander congé.