1848–1852, la République introuvable

Les législatives de mai 1849

Les législatives de mai 1849

La situation politique après cette élection restait encore indécise et confuse avant la deuxième manche : celle des élections législatives prévue le 13 mai 1849. Les » démoc. soc. » ou démocrates sociaux, étiquette sous laquelle se présentait la coalition de gauche et d’extrême gauche, cette fois déployée en ordre de bataille, avaient demandé en vain le report de son échéance pour gagner à leur cause une large fraction de l’opinion, surtout dans l’électorat des campagnes : des écrivains populaires, comme Pierre Leroux, Félix Pyat, Eugène Sue, Agricol Perdiguier (A 1)…, ne s’étaient-ils pas ouvertement prononcés en leur faveur.

Louis Napoléon Bonaparte proclamé président de la République prête serment à la Constitution. © COLLECTION VIOLLET

Même si un tiers du corps électoral allait s’abstenir, la compétition s’avérait cette fois beaucoup plus ouverte et disputée.

Face au bloc des droites coalisées dans le » parti de l’Ordre » enlevant 65 % des sièges avec 52 % des voix, la gauche n’en obtenait que 24 % mais avec les 36 % des voix (résultats approximatifs en raison du mode de scrutin, de liste et des ambiguïtés d’étiquettes).

Comme le laissait prévoir la cuisante défaite de Cavaignac aux présidentielles les républicains (A 2) plongeaient de nouveau : 11 % des sièges avec 12 % des voix, défaite aggravée par l’hécatombe de leurs leaders historiques, Lamartine, Garnier-Pagès, Marrast, Marie, tous battus, disparaissant dans la trappe de l’histoire.

Manifestement les suffrages se détournaient d’une république si peu fraternelle et impuissante sauf à écraser le peuple de Paris.

À l’opposé Ledru-Rollin, dénonciateur indigné de ses excès, passé après juin dans l’opposition socialiste, avait été triomphalement élu dans 5 départements (à la faveur du mode de scrutin de liste). Quelle belle revanche sur son piètre score aux présidentielles de décembre, pour ce riche et ambitieux avocat, propulsé en un jour ténor et leader de l’opposition parlementaire !

Requinqué par ce bon score, celle-ci ne doutait plus d’une victoire future avec les progrès de l’instruction éclairant mieux les masses.

Il fallait pourtant se rendre à l’évidence : en dépit des spectaculaires avancées socialistes, l’électorat resté sous le choc des événements de juin 1848 s’était nettement prononcé en faveur du » parti de l’Ordre » et tout compte fait, la nouvelle Assemblée, composée en majorité d’orléanistes et de légitimistes, n’était plus républicaine que de nom, puisqu’il suffisait à ces deux groupes de s’entendre pour rétablir la monarchie le moment venu. Non rééligible Louis Napoléon ne disposait d’aucun recours constitutionnel pour s’y opposer le cas échéant. La prudence, son manque d’expérience des affaires l’incitaient donc à coopérer avec l’Assemblée, à y choisir ses ministres, à chercher à répondre aux attentes de l’opinion.

L’expédition de Rome

Précisément le pape Pie IX venait d’être chassé de Rome par Mazzini qui y avait proclamé la république.

Louis Napoléon, en accord avec l’Assemblée, décida d’y envoyer un corps expéditionnaire de 7 000 hommes sous le commandement de Oudinot, avec la mission de remettre le pape, réfugié au royaume de Naples, en possession de ses États et l’y maintenir. Quelle métamorphose si l’on songe à l’ex-carbonaro conspirant en Romagne (alors État pontifical). En réalité l’expédition de Rome était en phase avec le reflux quasi général en Europe (comme nous le verrons dans le prochain article) des mouvements révolutionnaires réprimés un peu partout par la contre-offensive victorieuse des forces conservatrices.

Protecteur inattendu du Vatican, Louis Napoléon gagnait ainsi, au prix d’un effort militaire mesuré, la confiance de l’opinion catholique, encore réservée à son égard, effaçant sur ce point sensible les préventions et les souvenirs laissés par son oncle.

Cet épisode inaugural va se révéler un acte politique d’une grand portée non seulement au plan intérieur pour l’avenir politique de Louis Napoléon mais aussi à plus long terme au plan international en révélant a contrario les contradictions et la marge de manœuvre étroite de la politique étrangère du futur empereur.

Que la République française étouffe au berceau cette autre république, sa petite sœur transalpine, fraîchement proclamée, ne pouvait manquer de susciter les véhémentes protestations des républicains et surtout des montagnards de l’Assemblée. Ces derniers, à l’instigation de Ledru-Rollin, déposèrent sur son bureau, le 11 juin 1849, un acte d’accusation en règle contre le ministère au prétexte de » violation de l’article V du préambule de la Constitution « .

Déboutés, ils en appelèrent au peuple par voie de placards mettant hors la loi le gouvernement, et appelant garde nationale et armée à » défendre la Constitution « . À l’appui de cette proclamation et passant à l’intimidation, ils organisèrent une grande manifestation populaire. Mal leur en prit, elle fut promptement dispersée par Changarnier, gouverneur militaire de Paris aussitôt mis en état de siège.

Des mesures d’exception étaient prises contre la presse, contre les légions suspectes de la Garde nationale, et des mandats d’arrestation lancés contre Ledru-Rollin et 36 députés compromis (il réussit avec quelques-uns à fuir et gagner Londres y rejoindre Louis Blanc).

Les Parisiens dans leur grand majorité (y compris parmi les sympathisants socialistes) s’étaient désolidarisés et même indignés de cette dernière et vaine tentative insurrectionnelle et en avaient stigmatisé les fauteurs.

Que conclure d’un fiasco aussi prévisible sinon qu’il révélait les illusions, l’impréparation à leur rôle, en un mot l’immaturité politique des dirigeants de l’extrême gauche. Le message des deux derniers scrutins était pourtant clair : l’électorat du pays se déchargeait à la fois (comme si deux précautions valaient mieux qu’une) sur un Bonaparte et sur ses notables, du soin de terminer une révolution, non de la recommencer, et les » forces de l’ordre » civiles et militaires étaient cette fois vigilantes.

Ce refus des réalités allait coûter cher à l’opposition, déconsidérer ses dirigeants, tel Ledru-Rollin aussi vite tombé qu’élevé sur un pavois, décourager les » militants » jusqu’à suspendre, pendant vingt-deux ans jusqu’à la commune de 1871, le poids politique des masses parisiennes.

Cette éclipse de la menace à gauche, resserrant l’éventail des forces politiques, laissait le » parti de l’Ordre » face à lui-même, à ses solidarités, mais aussi à ses divisions.

La tentation monarchique

Attelage bien singulier que celui d’une république avec, d’un côté un président doté de pouvoirs aussi étendus qu’éphémères, de l’autre une assemblée » monarchisante « . Si nous savons le verdict final de l’histoire : ni république, ni monarchie, le dilemme qui se profile ne figure pas pour l’heure au calendrier des débats de l’Assemblée sauf à agiter les esprits dans ses coulisses.

Ce moment crucial d’hésitation, de balancement de notre histoire, mérite que l’on s’y arrête un peu et cherche à comprendre ce qui s’est passé.

Sur les bancs de l’Assemblée : deux familles monarchistes, deux cultures, l’ancienne et la nouvelle, séparées par toute l’épaisseur de l’histoire qui les a jetées dans des camps opposés. Leurs grilles de lecture de 1789, 1815, 1830 sont inconciliables : les légitimistes rejettent la Révolution, les orléanistes s’en réclament, synthèse apparemment impossible… mais que pèsent ces divergences idéologiques sur le passé, face aux convergences singulières du présent, car jamais, depuis 1815, les circonstances n’ont été aussi propices à la solution monarchiste :

- l’Assemblée y est favorable,

- le prince-président est encore isolé et c’est à peine si un parti bonapartiste commence à se constituer,

- enfin une solution de compromis entre les deux branches royales s’échafaude d’elle-même puisque Henri, comte de Chambord (fils posthume du duc de Berry assassiné en 1820 et dernier des Bourbons depuis la disparition en 1844 du duc d’Angoulême) n’a pas d’héritier.

Manifestement, conjoncture et conjonction d’intérêts se font complices de la cause monarchiste, suggérant implicitement la conclusion d’un pacte en bonne et due forme entre les deux familles, assorti de la remise au fourreau des épées.

Si surprenant que cela puisse paraître, ce parti monarchiste hybride ne va pas réussir à décider quel pied, légitimiste ou orléaniste, il va mettre devant l’autre : tel est le poids des rancœurs accumulées, des méfiances réciproques, de leur aveuglement politique qu’ils ne réussissent pas à s’entendre sinon à attendre… que Louis Napoléon prenant les devants les largue sur les bas-côtés de la route du pouvoir.

Parmi les raisons latentes de cet échec, la principale nous semble l’absence d’un protagoniste, d’un conciliateur avisé qui ne soit lige d’un prince ou d’un autre, disposant d’un crédit suffisant pour être écouté et ajoutons… vigilant face aux manœuvres de Louis Napoléon.

Or que voyons-nous alentour ?

Les orléanistes, Barrot, Broglie, et surtout Thiers qui s’y emploie en sous-main, caressent l’ambition de présenter à l’échéance présidentielle de 1852 la candidature d’un prince d’Orléans, mais il faut d’ici là abolir la loi d’exil de 1848 les frappant. L’affaire traîne (A 3).

Lithographie d’Amédée Charpentier, d’après Compte-Calix.

© COLLECTION VIOLLET

Tenue à l’écart de la scène politique sous la monarchie de Juillet, reléguée dans ses châteaux (où elle s’est consacrée à ses intérêts patrimoniaux), la noblesse légitimiste exerce une influence locale importante notamment dans l’Ouest mais ne constitue pas à l’Assemblée un groupe aussi nombreux et actif que les orléanistes, disons qu’elle a politiquement cédé du terrain et perdu un peu la main.

Son représentant le plus en vue est alors le comte de Falloux, député de l’arrondissement de Segré, royaliste de cœur, rallié par opportunité à la IIe République. Il s’est vu confier par Louis Napoléon le portefeuille de l’Instruction publique, objet de tous ses soins en vue de la grande réforme à laquelle il va attacher son nom (voir plus loin).

Or Falloux, » député de l’Église » comme on va l’appeler, fait partie de ces légitimistes, avant tout catholiques, milieu que Louis Napoléon cherche à se concilier. Pourquoi dans ces conditions donner priorité à une restauration monarchique ?

Le coup d’État du 2 décembre 1851 n’en va pas moins le rejeter dans l’opposition. À l’inverse de Montalembert et de Louis Veuillot, autres leaders catholiques, qui l’approuveront. Rappelons que Falloux instruit par l’expérience fera tout son possible mais en vain pour concilier orléanistes et légitimistes après la défaite de 1870 quand une conjoncture comparable, mais moins favorable, se présentera de nouveau.

On ne saurait en dernière analyse omettre ici d’interroger un témoin aussi averti et digne de foi que Tocqueville alors ministre des Affaires étrangères après les législatives de mai 1849.

Il est déjà peu à l’aise avec la » question romaine » sachant tout compromis impossible tant le conflit s’est radicalisé de part et d’autre. Au fond de lui-même, il ne croit guère en l’avenir du pouvoir temporel de la papauté sur » ses États » qu’il n’est pas loin de juger à contre-courant de l’histoire (Louis Napoléon juge de même mais chez lui les mobiles tactiques priment). N’en irait-il pas de même, fût-ce pour d’autres raisons, de l’avenir de la monarchie en France ? Tocqueville est écartelé entre sa fidélité monarchique et sa lucidité d’historien qui a compris l’immense portée de 1789 et est fasciné par l’exemple des États-Unis. Il se montre réservé envers les deux factions, évite de prendre parti même s’il ne peut souffrir Thiers, ce » manipulateur « .

Ses » souvenirs » révéleront bientôt ses véritables dispositions d’esprit à ce moment :

» Je voulais la maintenir (il s’agit de la République) parce que je ne voyais rien de prêt ni de bon à mettre à la place. »

Ce sentiment ne serait-il pas à l’image de celui plus ou moins diffus dans la France profonde plutôt encline à s’abstenir à ce rendez-vous de l’histoire : ces princes en exil que l’on ne connaît guère ne sont déjà plus des personnalités parlant au cœur et à la raison des Français.

La liberté de l’enseignement, La loi Falloux

On ne saurait survoler cette brève et fatidique période où notre histoire tourne sur ses gonds, sans évoquer une réforme appelée à secouer en profondeur la vie politique intérieure française à la fin du siècle et à l’orée du suivant. La difficile mutation vécue par la société française ne pouvait manquer de rejaillir sur l’Église catholique. Le temps est révolu où cette dernière pouvait s’appuyer sur la monarchie et cultiver son gallicanisme. Son dramatique tribut à la Révolution l’a profondément marquée et fait prendre conscience de son isolement. Prudemment, elle s’est accommodée, sans plus, de la monarchie de Juillet : le roi et ses ministres, fidèles à la culture voltairienne de leur jeunesse, volontiers anticléricaux comme Thiers, acceptent l’Église en fonction de l’idée qu’il faut une religion au peuple pour le maintenir dans la patience et l’obéissance.

Il faut bien voir que la Révolution de 1848 avec ses violences n’avait pas eu de caractère antireligieux, peut-être même à l’inverse espérait-on vaguement que l’on trouverait dans l’Église un recours, un arbitre.

Cette dernière avait eu son martyr Monseigneur Affre et de modestes prêtres avaient été acclamés au nom du » Prolétaire Jésus « . Sans forcer la note, on peut dire que l’anticléricalisme battait en retraite et l’Église de France, bien que divisée, attendait une occasion opportune pour reconquérir l’opinion (A 4).

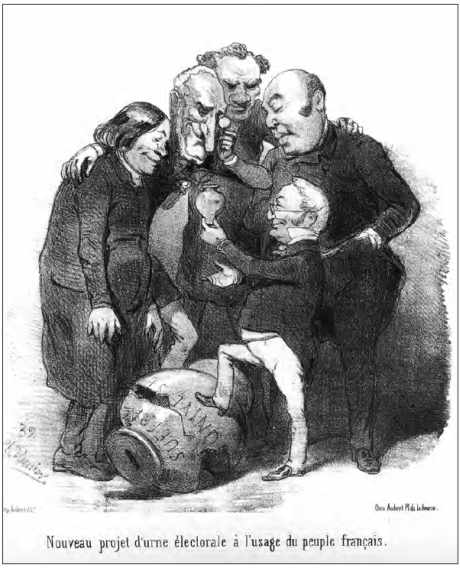

La démocratie politique a bien du mal alors à pousser en terre française. Nos compatriotes vivent dans la hantise de la guerre civile et la peur des “ partageux ”. Sans illusions sur le sérieux du jeu politique, ils se réfugient volontiers dans la dérision. © COLLECTION VIOLLET

La grande idée du comte de Montalembert est la liberté de l’enseignement pour laquelle il milite depuis 1831 d’abord dans L’Avenir, ensuite à la Chambre où il s’impose comme le chef de file des catholiques libéraux tout en appelant dans L’Univers à la constitution d’un parti » catholique avant tout « . Réélu en 1849 député du Doubs, affilié au parti de l’Ordre, il soutient le projet de loi sur la liberté d’enseignement, préparé par le ministre de l’Instruction publique Falloux.

Thiers l’appuie, voyant en elle un moyen de faire échec à la propagande insidieuse en faveur des idées socialistes dont il juge les instituteurs responsables à la base.

Thiers fait d’abord voter en janvier 1850 une loi autorisant tout congréganiste à devenir instituteur et donnant aux préfets la haute main sur l’enseignement.

C’est en mars le tour de la loi Falloux qui ouvre l’enseignement supérieur à l’Église, habilitée désormais à ouvrir ses propres établissements, déléguant aux évêques des pouvoirs sur leur gestion, mais réservant à l’Université la collation des diplômes.

Si, mettant à profit un climat politique propice, le lobby parlementaire de l’Église gagne ainsi sa cause, peut-on dire qu’elle gagne au plan de son indépendance ? Sans doute dans l’immédiat mais par la suite ?

On ne saurait entrer ici dans une polémique sur un sujet aussi sulfureux de la mémoire collective française, dont les séquelles ne sont pas encore aujourd’hui totalement effacées. On sait, en effet, que nulle part chez nos voisins européens, » l’enjeu de l’école « , cette spécificité bien française, ne va déchaîner autant de passions politiques, ce qui soulève la question : avons-nous à donner ou recevoir sur ce sujet des leçons de démocratie ?

Contentons-nous de simples observations.

Rappelons d’abord le propos d’un historien français contemporain, François Furet, prématurément disparu, analyste perspicace de la Révolution française :

» La laïcité, drapeau du combat républicain donne aux affrontements politiques français déjà surinvestis d’idées et de philosophie, la signification supplémentaire d’une guerre de religion. »

On sait tout le confusionnisme, dû aux charges symboliques des mots comme les amalgames qui s’opèrent, par exemple entre le » laïcisme « , laïcisation des institutions et la » laïcité » qui veut exclure les Églises de l’organisation de l’enseignement.

Il faut aussi bien voir que l’Église lie en l’occurrence son sort au » parti de l’Ordre « , ensuite au Second Empire, deux conceptions politiques différentes certes mais conservatrices chacune à sa manière.

Le lobby parlementaire catholique suivant ses figures de proue que sont Montalembert et Louis Veuillot va approuver ostensiblement le coup d’État du 2 décembre et se rallier par la suite au nouvel empereur, une imprévoyance que l’Église va payer très cher plus tard quand le Second Empire s’effondrera, que l’opinion publique se mettra à abhorrer celui à qui elle s’était donnée.

Cette dérive cléricale du conservatisme (ou l’inverse si l’on préfère) va donner consistance à un principe d’équivalence : cléricalisme = conservatisme, servant de prétexte à une contre-offensive sans mesure ni merci à la fin du siècle, menée par les adversaires de l’Église.

LA » PURGE » du CORPS ÉLECTORAL

En mai 1850, des élections partielles à Paris (il faut pourvoir au remplacement des députés, chassés un an auparavant) ont renvoyé siéger à l’Assemblée des » députés rouges « . Du haut de la tribune Thiers fulmine contre » la vile multitude « , le tumulte est à son comble quand le débat s’engage sur le projet de loi qu’il a concocté : subordonner désormais le droit de vote à un minimum de trois années de résidence dans la même commune (attestées par l’inscription au rôle de la taxe personnelle). Le texte passe.

Par ce biais, on rayait des listes les deux tiers de l’électorat ouvrier du simple fait de la mobilité de l’offre de travail.

Gardien de la Constitution, tenant sa légitimité du suffrage universel, Louis Napoléon avait plus d’une raison de dénoncer cette machination, il s’en garde cependant.

D’une part, cette atteinte arbitraire aux droits civiques n’indigne pas outre mesure l’opinion bourgeoise, secrètement inhibée par sa peur de la démocratie politique.

De l’autre, il entend canaliser à son profit le mécontentement légitime suscité par une mesure à la fois cynique et inique. Cette maladresse, dont le discrédit rejaillit sur l’Assemblée, sert plutôt ses desseins le jour où il va lui demander d’amender la Constitution sur l’article le faisant non rééligible.

Il signe donc, tout en faisant bien connaître, par ses relais dans l’opinion, qu’il désapprouve et n’endosse pas la responsabilité.

Louis Napoléon commence à prendre ses distances avec l’Assemblée, à s’entourer de ministres à sa dévotion.

Il entre enfin en campagne et fait son » tour de France » dès septembre 1850 pour se faire mieux connaître, discréditant l’Assemblée, flattant le peuple afin de s’imposer le moment venu.

Genèse (petite histoire) d’un coup d’État

Pour échapper à la monotonie, au déficit d’attention guettant tout cheminement un peu long ou sinueux essayons de bien l’éclairer.

S’il existait un quelconque guide initiatique à l’art du coup d’État (allant du vulgaire pronunciamiento militaire, à sa pratique savante), celui qui se profile à présent serait à coup sûr un incontournable cas d’école. Ajoutons que s’il est un domaine au moins où » Napoléon le Petit » (Victor Hugo) donnerait des leçons de tactique au » Grand « , c’est bien dans le montage d’un coup d’État : celui du 2 décembre 1851, son propre 18 Brumaire.

S’il existait un quelconque guide initiatique à l’art du coup d’État (allant du vulgaire pronunciamiento militaire, à sa pratique savante), celui qui se profile à présent serait à coup sûr un incontournable cas d’école. Ajoutons que s’il est un domaine au moins où » Napoléon le Petit » (Victor Hugo) donnerait des leçons de tactique au » Grand « , c’est bien dans le montage d’un coup d’État : celui du 2 décembre 1851, son propre 18 Brumaire.

Malheureusement, contrairement à ce dernier, il ne se fera pas sans effusion de sang.

Nous venons de voir que l’heure d’une confrontation approche, tout cela à cause d’un certain article 45 d’une Constitution bizarrement ficelée.

Par expérience, par conviction personnelle (« Il faut faire confiance au peuple, il est plus conservateur que vous »), Louis Napoléon estime avec raison que sa meilleure carte est dans le recours au suffrage universel où son nom éclipse ceux de ses concurrents, mais on en est encore loin et la perspective est complètement inversée puisque, cette fois, le » parti de l’Ordre » est devenu l’adversaire… retranché dans la légalité, et pouvant même compter sur le loyalisme de l’armée.

Cet obstacle en première ligne de mire doit être levé en priorité. Il est surtout personnifié par Changarnier, qui n’est pas un quelconque général : auréolé de brillants états de service en Algérie, où il s’est lié au duc d’Aumale, ce républicain passé au monarchisme ajoute à son commandement de l’armée de Paris et de la Garde nationale un mandat de député, assez audacieux pour ne pas faire mystère d’être prêt s’il y a lieu, à barrer la route aux ambitions du président, lequel mène une active propagande en sa faveur (augmentation des soldes, déclarations : » L’armée est l’honneur du pays « , etc. Au camp de Satory, on crie même » Vive l’Empereur »).

Louis Napoléon, qui guette depuis plusieurs mois les faux pas de Changarnier, saisit l’occasion de le faire destituer de ses fonctions le 3 janvier 1851 par le ministre de la Guerre, au prétexte d’avoir prononcé (sans son autorisation réglementaire) un discours jugé provocateur à l’Assemblée.

À la suite de cet incident, Thiers exhorte ses collègues à protester.

» Si l’Assemblée cède, il n’y aura qu’un pouvoir » et il obtient de cette dernière un vote de défiance à 60 % des voix. Signal d’avertissement augurant mal du résultat du vote à venir sur la révision de l’article 45 qui fait l’objet d’actives tractations entre le président et les leaders parlementaires. Nombre de députés se sont ralliés à la révision, soit qu’ils la jugent raisonnable, soit plutôt qu’ils redoutent les conséquences politiques d’un refus pour l’avenir de l’Assemblée et de leur carrière politique.

La campagne pour la révision se clôt le 17 juillet sur un vote de refus : 446 » pour « , 278 » contre « , soit 60 % des voix alors qu’il en faudrait 75 % au terme de la Constitution elle-même.

On imagine aisément le dilemme posé au président et à son conseil restreint, il est d’ailleurs si transparent que l’on en débat dans les cercles politiques.

Soit on attend l’échéance électorale, on passe outre à la loi en avançant une candidature, mais quelle sera la nouvelle Assemblée, issue des législatives d’avril 1852 ?

Certes il y a en face des monarchistes divisés espérant d’un côté comme de l’autre améliorer leur score et être en meilleure situation d’arbitrage de leurs rivalités. Le risque n’en existe pas moins que leur unité ne se réalise enfin face au danger commun de Louis Napoléon « roulant » pour lui seul.

Soit on prend les devants par un coup d’État suivi d’une nouvelle Constitution.

C’est finalement la seconde option qui prévaut à l’instigation de Morny et de Persigny.

D’ici là on s’emploie à mettre à l’épreuve l’Assemblée en lui demandant l’abolition de la loi restrictive du suffrage universel où le jeu est gagnant :

si elle refuse, elle se déconsidère, si elle accepte, on en conserve le mérite. Le vote a lieu le 13 novembre, c’est le refus mais à une très faible majorité, car beaucoup ont flairé le piège. Par ailleurs on s’ingénie à justifier les mesures d’exception à venir, en leur donnant un caractère salutaire, même si » la ficelle » risque de paraître un peu grosse.

Il règne en effet dans le pays une atmosphère de complot : ici et là le militantisme politique donne des signes de réveil : des » démoc. soc. » ont repris leur propagande, font un travail de sape discret qui porte ses fruits dans beaucoup de petites communes, par le canal d’associations plus ou moins secrètes et ramifiées. En réalité ils ne font que préparer à leur manière les élections d’avril 1852. Une brochure inspirée par on ne sait qui (signée d’un certain Romieu), intitulée Le spectre rouge de 1852 et circulant de main en main dénonce le péril et apeure l’opinion accréditant l’idée d’un complot dont un message présidentiel vient à point confirmer l’imminence. Prédiction juste, à cela près que le complot n’est pas celui annoncé.

L’opération » Rubicon »

La date du coup d’État (l’opération » Rubicon ») a été fixée au jour anniversaire de la bataille d’Austerlitz, comme du sacre de Napoléon et de Joséphine, c’est-à-dire le 2 décembre. Le coup d’État a été fignolé en détail par un » quarteron » de fidèles inconditionnels : Morny, le demi-frère, Persigny, le chef de cabinet, Maupas, le préfet de police et enfin le général de Saint-Arnaud, ministre de la Guerre depuis octobre.

Tôt ce matin-là, les Parisiens éberlués découvrent placardé » Un appel au peuple et aux soldats » assorti de deux décrets :

- le premier dissout l’Assemblée, abroge la loi du 31 mai 1850, rétablit le suffrage universel, proclame l’état de siège,

- le second appelle les Français à se prononcer par plébiscite sur la confiance à leur président.

Une centaine d’opposants notoires de divers bords, entre autres : Thiers et des généraux ostensiblement républicains comme Cavaignac, Changarnier, Lamoricière sont déjà sous les verrous.

C’est en vain que 220 députés monarchistes, accourus à la mairie du Xe mise à leur disposition par le maire, essaient de se réunir pour proclamer la déchéance du prince-président, ils n’ont d’autre alternative que de s’enfuir ou d’être conduits sous bonne escorte à la prison de Mazas.

De leur côté, des républicains de gauche, emmenés par Jules Favre, Carnot, Victor Schoelcher (A 5), Victor Hugo, Baudin…, improvisent un comité de résistance et tentent de soulever Paris où se dressent bientôt quelques barricades, là encore, tentative vaine, lutte inégale : c’est sur l’une d’elles que, le 3 décembre au matin, Baudin se fait tuer (rue du Faubourg Saint-Antoine à l’angle de la rue De Cotte) dans des circonstances mémorables. À un ouvrier qui lui avait lancé : » Croyez-vous que nous allons nous faire tuer pour vous conserver vos 25 francs par jour ! » il avait répondu : « Restez encore un moment et vous verrez comment on meurt pour 25 francs par jour. »

Épisode combien révélateur du sentiment de lassitude et de perte de confiance des ouvriers parisiens envers leurs leaders parlementaires, et surtout las d’écoper dans un combat perdu d’avance : la Garde nationale elle-même, soigneusement épurée, placée sous les ordres des autorités militaires, ne reste-t-elle pas dans ses quartiers, prête à intervenir au besoin ?

L’ultime soubresaut de la résistance parisienne, le plus violent, le plus tragique, se déroule le lendemain boulevard Poissonnière où défile une colonne de manifestants clamant bruyamment sa désapprobation.

Elle est prise pour cible par la troupe qui ouvre un feu nourri, tire dans le tas sans sommation, ni faire le détail avec les nombreux badauds présents. Le sol est jonché de tués et de blessés, promptement enlevés.

On ne saura jamais le nombre des victimes, des centaines au dire des témoins, bilan autrement lourd en tout état de cause que celui de la fusillade survenue au même endroit, ayant donné, on s’en souvient, le signal du soulèvement de février 1848.

Réponse officielle à cette question désormais taboue : des soldats trop zélés ou apeurés par la foule ont outrepassé les consignes, tuant » quelques dizaines » de passants. En somme : un incident regrettable, affaire classée.

Notons par ailleurs ceci :

les leaders du conservatisme libéral : Odilon Barrot, Broglie, Tocqueville, Falloux…, anciens ministres ayant loyalement coopéré avec leur président, ont été incarcérés près de huit jours pour avoir désapprouvé le coup d’État. Leur rupture avec le nouveau pouvoir impérial sera définitive.

La résistance violente va se poursuivre en province touchant près de 40 % du territoire, les » forces de l’ordre » vont mettre une semaine pour en venir à bout. En maints endroits du pourtour du Massif central, du Midi et du Sud-Est (comme à Clamecy, Auch, Bédarieux, Béziers, Digne, Brignoles…) des émeutes éclatent canalisant des mécontentements divers : républicains et démoc. soc. se retrouvent côte à côte pour défendre la Constitution, tout un petit peuple de paysans et d’artisans mécontents du marasme économique ou de » l’enterrement de la question sociale » grossissent leurs rangs.

Il faut à la troupe le temps de gagner les points chauds et de réprimer (brutalement) cette » jacquerie « . Là encore, ce sera le laconisme officiel sur le bilan humain de la répression, certainement très élevé, si on ajoute foi aux récits d’horreur colportés. On soupçonne son ampleur à travers les données suivantes :

32 départements ont été mis en état de siège et 27 000 arrestations opérées, des commissions mixtes hâtivement constituées (préfectures, parquet et armée), après un tri sommaire parmi les prisonniers, en expédient 10 000 en Algérie et 239 à Cayenne, y purger de lourdes peines de travaux forcés.

Au vu de ces chiffres il faut se rendre à l’évidence : le bilan humain du coup d’État du 2 décembre (si souvent jugé avec complaisance) s’avère probablement plus lourd encore que celui, tristement célèbre, de la répression de juin 1848.

Parmi les échos de ces tristes journées que nous avons pu recueillir n’en retenons que deux sur des registres combien différents !

» Pour la femme oisive (?) qui contemple les événements… quel que soit le résultat de la lutte, il y a l’horreur profonde du sang versé de part et d’autre et une sorte de désespoir à la vue de cette haine, de ces injures, de ces menaces, de ces calomnies, qui montent vers le ciel comme un impur holocauste, à la suite des convulsions sociales. »

George Sand, Nohant,

21 décembre 1851

(Préface de La Petite Fadette)

» Monsieur le Préfet : vous venez de traverser quelques jours d’épreuve…, la guerre sociale qui devait éclater en 1852, vous avez dû la reconnaître à son caractère d’incendie et d’assassinat. Si vous avez triomphé des ennemis de la société, c’est qu’ils ont été pris à l’improviste et que vous avez été secondé par les honnêtes gens (sic). »

(Lettre circulaire adressée aux préfets par Morny,

fraîchement promu ministre de l’Intérieur).

Épilogue

Le 21 décembre a lieu le plébiscite sur la proposition suivante : » Le peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une Constitution sur les bases prononcées par sa proclamation du 2 décembre. »

On sait le résultat fabuleux de ce référendum : » Oui « , plus de 7 M, » Non « , moins de 0,6 M.

À ce verdict si consensuel, quelques bémols cependant :

- Paris, « Oui » 45 % des inscrits, « Non » 30 %, nuls et abstentions 25 % ;

- dans l’Ouest et dans le Midi, fort taux d’abstention ;

- nombre de votants, désinformés, apeurés par les rumeurs, ont » gobé » la thèse officielle du complot contre l’État et… combien d’apeurés, de résignés, de désabusés se sont portés instinctivement vers cette sortie de secours ?

Le 14 janvier 1852, une Constitution, inspirée de celle de l’an X (1802), voit le jour : elle donne le pouvoir pour dix ans à ce » Prince de hasard » (Tocqueville) et lui confie » l’initiative et la promulgation des lois » (pas moins !).

La France semble avoir été frappée d’une sorte d’hébétude, la laissant sans réaction. Comment le pourrait-elle d’ailleurs ? Elle est anesthésiée : les journaux républicains ont disparu et pour plus de sûreté, dès janvier 1852, toute la presse, placée sous le contrôle du ministère de la Police, est soumise aux rigueurs de la censure qui instaure la » pensée unique « .

C’est sur ce terrain aseptisé que se propage bientôt une active propagande pour le rétablissement de l’Empire, avec orchestration par les préfets de » Vive l’Empereur » au passage de Louis Napoléon comme à Bordeaux où il lance son solennel » L’Empire, c’est la paix » (tant à l’adresse des Français que de l’étranger). On connaît la suite : le sénatus-consulte des 21 et 22 novembre 1852 rétablissant la dignité impériale.

Ainsi la France se livre de nouveau à un Bonaparte, ce qui a peut-être inspiré à Tocqueville, spectateur désabusé de ces événements, le commentaire célèbre :

» L’Histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de copies. »

Le champ est maintenant libre pour une nouvelle génération d’hommes plus concrets et entreprenants qui vont faire sortir la France de sa léthargie économique, malheureusement la grande messe impériale, victime de ses erreurs politiques et de son infatuation, s’achèvera dix-huit ans plus tard sur le désastre de 1870.

Prochain article (IIIe partie)

» Le printemps des peuples »

» Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. »

» Il est temps que les bons se rassurent et que les méchants tremblent. »