1848–1852, “Le Printemps des peuples” (troisième partie)

Suite des numéros de mars et septembre 2000. Nous tenons à remercier de leurs encouragements plusieurs lecteurs, plus particulièrement notre camarade Henri Zambeaux (35) pour ses remarques pertinentes touchant le plébiscite consécutif au coup d’État du 2 décembre 1851 : si on lit attentivement le décret (p. 75 du numéro de septembre 2000) précisant les modalités pratiques du scrutin, on constate qu’il ne se déroule pas à bulletins secrets, mais par enregistrement nominatif sur deux registres séparés, l’un “ d’acceptation ”, l’autre de “ non-acceptation ”.

Dans le climat de peur et d’intimidation régnant alors, il fallait un certain courage à l’opposant pour se démasquer. (Rappelons que les maires sont désignés par les préfets.) Ne contraint-on pas à l’exil (quand ce n’est pas à la déportation) les opposants irréductibles comme Victor Hugo lequel ne dut son salut qu’à la fuite (sa rancune tenace contre “ Napoléon le Petit ” est assez compréhensible).

Nous avons vu que, faute de prétendants crédibles, la France s’est livrée, pour le meilleur et pour le pire, à un « prince de hasard » (Tocqueville dixit) qui, pour avoir les mains libres, commence par lui confisquer ses libertés civiques.

Ainsi sans voix, bercée de propos lénifiants, « l’Empire c’est la paix… », la France s’achemine dès 1852 vers une nouvelle phase de son histoire, politiquement placée sous le signe du césarisme à l’intérieur et, ce qui devait être plus lourd de conséquences, de l’incohérence à l’extérieur.

Mais restons dans les limites de notre propos et revenons à cette fatidique année 1848, élargie cette fois aux dimensions de l’Europe, son véritable cadre, en prenant d’abord la mesure de la fièvre qui s’en empare soudain, sans commune mesure avec celle de 1830, faisant en comparaison plutôt figure de symptôme prémonitoire.

Tous les États de la péninsule Italique, le vaste Empire autrichien d’alors avec ses minorités slaves, hongroises, latines, les divers États allemands, la Prusse sont touchés par la vague de fond révolutionnaire et contestataire de l’ordre en place.

Des soulèvements se multiplient, notamment à Naples, Rome, Milan, Venise, Vienne, Budapest, Prague, Berlin. Partout les monarchies régnantes vacillent, déménagent ou concèdent aux exigences de réformes libérales des uns, de revendications d’autonomie des autres.

C’est une véritable métamorphose du paysage politique de l’Europe qui semble s’engager, une éclosion printanière précoce (nous sommes en mars) de libertés, autrement dit un « Printemps des peuples » où tout semble alors possible, un avenir de paix s’ouvrir entre peuples libres de leur destinée.

À la source de ces secousses révolutionnaires, géographiquement dispersées, plus ou moins concomitantes et interdépendantes, on trouve des revendications très diverses d’un pays à l’autre, assorties à leurs contextes politiques, situation complexe rendant malaisé l’exposé cohérent des événements.

C’est pourquoi, pour aider à y voir plus clair, on a jugé utile ici de prendre d’abord de la hauteur au niveau des cycles historiques en rappelant à grands traits leurs horizons en amont et à l’aval.

Après la dislocation de l’Empire napoléonien, le remembrement politique de l’Europe avait été entièrement réglé entre princes et chanceliers, en fonction d’intérêts dynastiques, donnant lieu à Vienne d’octobre 1814 à janvier 1815 à des tractations complexes, où s’entrecroisaient marchandages, abandons, prétentions et compensations.

Les discussions avaient surtout été âpres et même âcres entre la Prusse et l’Autriche. Au bout du compte, on avait surtout redistribué les mises sous tutelle et disposé bon gré mal gré de peuples entiers comme la Pologne ou de minorités nationales au destin vagabond.

Quel que soit l’arbitraire de ces arrangements monarchiques, il faut au moins leur reconnaître le mérite d’avoir préservé la paix en Europe pendant une quarantaine d’années jusqu’au milieu des années 1850.

L’heure de l’Autriche

Après 1815, l’Europe de la première moitié du siècle est politiquement dominée par l’Autriche qui réussit à se faire attribuer la « part du lion » dans le partage des dépouilles de l’Empire français, obtenant par ailleurs le rétablissement de fait du « Saint Empire romain germanique » sous le nom de Confédération germanique (Napoléon Ier l’avait dissous pour lui substituer la Confédération du Rhin).

Cette restauration rendait en principe à l’Autriche la prépondérance politique en Allemagne mais au grand dam de la Prusse qui, s’estimant frustrée des fruits de sa victoire, méditera de prendre sa revanche le moment venu. Ainsi comblée, l’Autriche se fait la citadelle du conservatisme en Europe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Surprise par la révolution de 1848 c’est de justesse qu’elle échappe à l’éclatement. Ne devant son salut qu’au loyalisme et à la puissance de son armée, elle fait encore figure de leader européen en 1850 en mettant en échec à Olmütz les ambitions territoriales de la Prusse.

L’heure de l’Allemagne

Bref sursis, l’Europe de la seconde moitié du siècle passe à « l’heure allemande » insensiblement d’abord, brutalement ensuite avec les désastres militaires infligés par la Prusse à l’Autriche en 1866 à Sadowa et à la France quatre ans plus tard.

Deux figures de proue se succèdent, dominent tour à tour la scène politique de l’Europe, la marquent de leur esprit, au cours de ces demi-siècles : Metternich et Bismarck. Le premier quitte précipitamment la scène en 1848, le second y fait son entrée.

Metternich avait été appelé en 1809 après Wagram pour diriger la diplomatie autrichienne (N’avait-il pas vu juste en jugeant suicidaire l’affrontement militaire avec Napoléon Ier ?) Il avait alors prôné une politique pacifique de temporisation dans l’attente de circonstances favorables à la reprise des hostilité.

Après les traités de Vienne, sa grande affaire, l’inventeur du nouvel ordre européen se voit promu en 1821 chancelier de l’Empire.

Estimant que l’Autriche avait atteint sa taille optimale, se satisfaisant des structures politiques existantes, n’ayant d’autre hantise que « la Révolution », Metternich se fait l’ennemi de toute innovation, compromettant peu à peu la réputation, l’image du régime (son recours abusif à la censure et à la police) et en fin de compte son avenir.

Discernant mal les changements qui s’opèrent en profondeur, le soulèvement de Vienne le prend au dépourvu, le contraint à s’enfuir et abandonner définitivement la vie politique.

Bismarck, porte-parole des junkers prussiens au Landtag de Berlin en 1848, se met en travers du processus de libéralisation déjà largement engagé par Frédéric-Guillaume IV, il s’emploie avec succès à le torpiller, plus précisément à faire prendre peur au roi (qui est un velléitaire) de ses audaces, l’amenant ainsi à une volte-face complète.

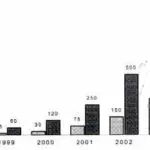

Bismarck fait ensuite son apprentissage de la diplomatie internationale à Francfort, à Saint-Pétersbourg et pour finir à Paris jusqu’en 1861, année où le roi de Prusse, Guillaume Ier, le rappelle à Berlin pour en faire son chancelier. Vingt-sept ans durant, le « Chancelier de fer » va dominer la vie politique de l’Europe, lui imposer un nouvel équilibre axé sur la prépondérance de l’Allemagne unifiée en 1871 [A1].

Comment ne pas noter incidemment le parallélisme chronologique étonnant à quarante ans d’intervalle des parcours politiques de ces deux hommes.

Le premier, d’origine rhénane, est un homme du XVIIIe siècle, un esprit cosmopolite, estimant de bonne foi que l’ordre politique ancien était le meilleur possible.

Le second, plus prussien qu’allemand, grand fauve de la politique, homme d’action et d’anticipation, lègue, pour le malheur de l’Europe, son esprit, à l’Allemagne, mais non son réalisme et sa mesure.

LE « PRINTEMPS » ITALIEN DE 1848

Les familiers de l’Italie savent la place privilégiée tenue par le Risorgimento, son histoire dans la mémoire et la culture italiennes, son enseignement dans les écoles et universités, qui vont jusqu’à lui réserver une chaire spéciale… sans parler, bien entendu, de son évocation foisonnante [A2] par les via, viale, strada, piazza, ponte…

À l’heure où les partenaires de l’Union européenne sont implicitement conviés à mieux se connaître et se comprendre on ne s’étonnera pas de la primauté accordée ici à ce moment fatidique de l’histoire de nos voisins, si l’on considère que la révolution de 1848, en mettant le feu à toute la péninsule avec ses péripéties dramatiques, prélude au grand chambardement européen accompagnant son processus d’unification, achevé vingt-trois ans plus tard en 1871.

On admet volontiers, un peu vite, en France, que le signal des soulèvements de 1848 en Europe soit parti des rives de la Seine. Qu’il l’ait attisé c’est assez évident, il faut cependant admettre que l’antériorité de l’effervescence politique et des premiers soulèvements se situe en Italie, zone alors la plus sensible de l’Europe, où l’ordre, le découpage territorial imposés en 1815 sont de plus en plus mal supportés par les populations.

- au pied de la “ Botte ” : le royaume de Naples s’étendant de la Sicile aux Abruzzes où règne François II (branche des Bourbons des Deux-Siciles) ;

- au centre, les États du pape Pie IX couvrant le Latium, l’Ombrie, les Marches et l’Émilie-Romagne (sauf Parme) ;

- au centre nord, la Toscane et son “ grand-duc ”, les duchés de Parme et de Modène ;

- au nord-ouest, le Piémont et sa capitale Turin, résidence du roi Charles-Albert, dont les “ États sardes ” englobent la Savoie, le comté de Nice (repris à la France en 1815) et la Sardaigne ;

- enfin, au nord-est, le Milanais, le Trentin, la Vénétie et l’Istrie sont sous la domination autrichienne.

Il n’est peut-être pas superflu de rappeler que Napoléon Ier avait mis l’Italie sur la voie de l’unité en transformant les « Républiques sœurs » créées par le Directoire en royaumes pour « Napoléonides ». En dehors de Naples enlevé aux Bourbons et attribué à son frère Joseph, puis à son beau-frère Joachim Murat, l’Empereur (qui s’était couronné roi des Lombards) avait confié l’Italie du Nord y compris Venise à son beau-fils Eugène de Beauharnais nommé pour la circonstance vice-roi d’Italie, étendant même son pouvoir après 1809 aux États pontificaux. Même si les populations n’avaient pas toujours apprécié l’occupation française (lourds tributs, réprobation soulevée par le traitement infligé à Pie VII…), elles n’en avaient pas moins ressenti les bienfaits d’une administration efficace en sorte que l’intermède français avait incontestablement contribué à réveiller les vieux rêves d’unité.

Un « pape libéral » : Pie IX

Les possessions de l’Église, État souverain au plein sens du terme, assurent au Saint-Siège une large autonomie temporelle vis-à-vis des souverains européens, si souvent portés, au cours de l’histoire, à faire pression sur lui, pour servir leurs desseins politiques, contester son magistère ecclésial ou moral, ses immixtions.…

Le congrès de Vienne avait garanti l’intégrité des États pontificaux confisqués de 1807 à 1814 par Napoléon Ier à la suite du refus de Pie VII de sortir de sa neutralité et se plier aux exigences du blocus continental.

À l’issue de ces épreuves le simple réalisme politique commandait à l’Église romaine de se ranger du côté des signataires des traités de Vienne.

Rome n’avait pas hésité à plusieurs reprises à stigmatiser les thèses libérales, comme en 1832 après la condamnation de Lamennais, dans l’encyclique Mirari vos où le pape Grégoire XVI s’était élevé contre la liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l’Église et de l’État, vont se répandant de toutes parts et que certains hommes par un excès d’impudence ne craignent pas de considérer avantageuses à la religion.

En d’autres circonstances, le Vatican avait dénoncé les tentatives d’émancipation des peuples et les sociétés secrètes fomentatrices d’insurrections (comme celle des carbonari en Romagne où était impliqué Louis Napoléon).

L’élection en 1846 du pape Pie IX, réputé libéral, avait soudain renouvelé l’atmosphère politique de la péninsule, fait passer un souffle d’air frais, ravivé par ses initiatives, les espérances latentes de libéralisation des institutions. N’avait-il pas mis en place un gouvernement exclusivement laïc avec représentation parlementaire à deux chambres. À travers cette réforme fondamentale, Pie IX entendait désormais séparer complètement le gouvernement temporel de ses États en y impliquant ses sujets, du gouvernement ecclésiastique.

Ce dernier voyait son champ de compétence limité aux questions soit intérieures d’ordre religieux, soit extérieures comme les finances de l’Église, en tant qu’institution universelle. Homme de clarté et d’action, soucieux de la bonne marche et administration de ses États, Pie IX avait par ailleurs inspiré en 1847 une Union douanière avec la Toscane et le Piémont.

Un réformisme contagieux

Sous la pression des modérés les incitant à suivre la voie ainsi ouverte par le Souverain Pontife, les souverains de la péninsule engagent des réformes dans un sens libéral.

Charles-Albert, qui nourrissait des ambitions expansionnistes pour la maison de Savoie, particulièrement soucieux de son image dans l’opinion italienne, ne tarde pas à libéraliser son régime et constitutionnaliser sa monarchie. Il y est d’ailleurs poussé par le souci d’affaiblir l’influence rivale des patriotes républicains, à l’avant-garde du Risorgimento, même si ce rêve revêt dans l’imaginaire collectif des formes diverses donnant lieu à des débats passionnés. Une vieille ligne de fracture, trait spécifique de l’histoire italienne, avait ressurgi, à cette occasion, en réponse à la question suivante : où situer le cœur de l’Italie unifiée ?

Pour les uns, les « néo-guelfes », ce doit être la Rome papale au centre d’une ligue des monarchies constitutionnelles de la péninsule. Leur théoricien et apologiste est un prêtre philosophe turinois, Gioberti, dont les sympathies initiales pour le mouvement « Jeune-Italie » de Mazzini l’avaient conduit à s’exiler en 1833 à Paris. Son influence lui vaut d’être rappelé en 1848 par Charles-Albert qui lui confie des responsabilités, mais le contraint bientôt à se retirer, faute d’avoir réussi à le convertir à sa politique. La disparition prématurée en 1852 de Gioberti revenu à Paris va porter un coup très dur à la cause fédéraliste.

Pour les autres, les « néo-gibelins », partisans d’un gouvernement exclusivement laïc, l’exception romaine est intolérable, et ne souffre aucun compromis. Le chef de file de cette ligne pure et dure est le Génois Guiseppe Mazzini (1805−1872) alliant dans son programme nationalisme intransigeant, foi républicaine, croyance au progrès indéfini… Mazzini, figure de proue de l’unité italienne, est un conspirateur impénitent pour lequel tous les moyens sont bons, au besoin le terrorisme, s’ils servent la cause nationale à laquelle il consacre sa vie. Emprisonné, puis expulsé de son pays, il se réfugie lui aussi à Paris en 1831, où il fonde son célèbre mouvement Giovanna Italia devenu pôle d’attraction pour tous les patriotes italiens (Gioberti, Garibaldi…). Suspect à Paris, il se réfugie à Londres, rentre en Italie en 1848 et s’enrôle dans les troupes de Garibaldi qui prennent Rome et en assurent la défense.

Retenons que sous cet habillage anachronique (néo-guelfes, néo-gibelins) se pose virtuellement le problème de la survie du pouvoir temporel du pape que ce soit dans le cadre d’une république ou d’une monarchie.

Résumons : trois voies s’offrent a priori au Risorgimento.

- Une fédération groupée autour du Saint-Siège, au sein de laquelle la papauté trouverait au moins sa place.

- Une république renouant avec la tradition antique d’esprit radical et voltairien très hostile à l’Église.

- Enfin un royaume constitutionnel unifié sous la maison de Savoie. On sait que cette dernière solution finira par triompher… vingt-trois ans plus tard.

Cinq journées de Milan, du 18 au 22 mars 1848. Combat de rues à la Porte Tosa. © ROGER VIOLLET

Année 1848 : la révolution en marche.

Le film des événements

C’est au royaume de Naples qu’apparaît le premier foyer d’incendie, avec l’insurrection séparatiste de la Sicile le 12 janvier 1848, auquel font écho le mois suivant au nord de la péninsule les soulèvements de la Lombardie et de la Vénétie contre l’occupant autrichien.

UN EUROPÉEN AVANT L’HEURE CARLO CATTANEO

Ce professeur et publiciste milanais, humaniste célèbre en son temps, marqué par ses origines terriennes, est un esprit concret, passionné d’agronomie, de technologies industrielles (éditeur du mensuel Il Politecnico), épris de progrès économique et social, entièrement désintéressé et dévoué au bien public, ce qui n’est pas si commun.

Cattaneo estime sans objet, inactuel, inutilement diviseur le débat entre néo-guelfes et néo-gibelins.

Chef de file à Milan du courant fédéraliste, il milite, en effet, au-delà de l’émancipation de la Lombardie, en faveur d’une phase transitoire de coexistence pacifique avec les autres États de la péninsule quels qu’ils soient, préludant le moment venu à leur fédération nationale, dernière étape avant une Confédération des » États unis d’Europe » qu’il appelle de ses vœux par un manifeste. Comprenons qu’instruit par l’histoire des méfaits des nationalismes, de leur culture conquérante, spectateur inquiet de leur montée en puissance, lourde de menaces pour la paix européenne, il redoute à l’avance les dérives nationalistes d’un État italien réunifié, repris tôt ou tard par les rêves de grandeur et les vieux démons de l’impérialisme. Il s’oppose énergiquement au ralliement à la maison de Savoie dont il se méfie, voie conduisant inéluctablement selon lui au centralisme monarchique dangereux pour l’avenir de l’Italie.

L’éphémère fusion de la Lombardie et du Piémont le conduit à s’expatrier d’abord à Paris où il publie son récit de L’Insurrection de Milan, ensuite dans le Tessin suisse où il ne cesse de développer ses idées dans la presse suisse (notamment Tipografia elvetica).

Singulière destinée que la sienne : rentré en 1859 dans sa Lombardie enfin libérée par la victoire franco-piémontaise sur l’Autriche, il proteste contre la politique annexionniste menée par Cavour. Élu député à Milan qui lui reste attaché, il refuse de siéger pour ne pas avoir à prêter serment à Victor-Emmanuel II. L’année suivante, Garibaldi lui propose de partager avec lui le pouvoir en Sicile dont il a pris le contrôle, il se dérobe à la nouvelle de l’abandon de la solution républicaine. Réélu de nouveau en 1867, à Milan, il persiste dans son refus et son opposition irréductible à la monarchie.

On conçoit dans ces conditions que l’histoire officielle italienne l’ait longtemps malmené, en ait fait un vaincu du Risorgimento, un patriote égaré, un utopiste.

La faillite de la maison de Savoie, ses erreurs, sa capitulation, sa compromission avec le fascisme ont fait sortir Cattaneo de son purgatoire et réhabiliter complètement sa mémoire.

C’est en effet en 1948, c’est-à-dire un siècle après les événements relatés ici, que l’Italie s’est dotée d’une Constitution républicaine marquée par un retour à une forte décentralisation administrative au niveau régional, plus conforme à sa tradition historique.

À maintes reprises dans les discussions, les républicains italiens, chauds partisans de l’adhésion de l’Italie aux Institutions communautaires, se sont référés à Cattaneo, à sa vision prophétique de l’histoire. Il nous a semblé que cet homme de clairvoyance et de rare fidélité à ses convictions méritait d’être mieux connu en France à l’heure de l’Europe.

Le leader de l’opposition à Venise est l’avocat Daniele Manin (1804−1857) emprisonné en janvier 1848 à titre préventif pour le zèle qu’il déploie dans sa « lutte légale » pour l’indépendance. Libéré par un soulèvement populaire et refusant tout compromis avec Vienne, il proclame la République dont il prend la présidence au terme d’une seconde insurrection en mars qui force les troupes autrichiennes à capituler. Manin constitue un gouvernement provisoire apolitique qui parvient, dans l’enthousiasme de la liberté retrouvée, à organiser avec une rare efficacité la nouvelle République.

Dans le même temps, la Lombardie se libère entre le 18 et le 22 mars, à la suite de la révolte milanaise dite « des cinq journées » sous l’impulsion d’un grand universitaire et humaniste Carlo Cattaneo, improvisé chef du « conseil de guerre » contre l’occupant autrichien.

Ouvrons ici à son sujet une parenthèse : son comportement par la suite le fera mettre longtemps au purgatoire de l’histoire (officielle) de l’Italie. Complètement réhabilité après 1945, ce grand patriote italien seul en son temps à avoir vu juste et loin, nullement utopiste, militant avant l’heure sans trop d’illusion pour les « États unis d’Europe », mérite de sortir de l’oubli dans la France d’aujourd’hui (c’est pourquoi nous lui avons consacré l’encadré ci-contre).

De leur côté, Parme et Modène chassent leurs ducs qui ne doivent en fait leur existence qu’à la protection de l’Autriche. L’incendie est donc général en Italie du Nord et tous les regards se tournent maintenant vers le roi du Piémont, Charles-Albert, dans l’attente de sa réaction. Ce dernier juge le moment venu d’abattre ses propres cartes en prenant la tête de la croisade, il y est d’autant plus résolu que, cédant à la pression de leurs opinions, le grand-duc de Toscane, le roi de Naples Ferdinand II et même le pape lui envoient des contingents militaires grossis de volontaires accourus de tous les coins de l’Italie. Ainsi renforcée, l’armée piémontaise franchit le Tessin, occupe Milan et lance une offensive générale contre les Autrichiens au cours d’une campagne victorieuse l’amenant aux confins de la Vénétie.

Tout irait pour le mieux si des fissures ne tardaient pas à se manifester au sein du front national, aussi solidaire pour chasser les Autrichiens que divisé sur « l’après-libération ».

Les visées annexionnistes évidentes de la maison de Savoie soutenue par les monarchistes modérés se heurtent aux objectifs des républicains. À Milan (où pourtant on a voté pour le rattachement de la Lombardie au Piémont), l’enthousiasme est même retombé. Très bien informé de ces divisions où, d’un côté comme de l’autre, il a tout à perdre, conscient des conséquences d’un retour en force probable des Autrichiens, Pie IX rappelle discrètement ses soldats, le roi de Naples fait de même au prétexte de se prémunir contre des troubles.

Venu à bout des insurrections de Vienne et de Prague et suspendant momentanément ses opérations contre la Hongrie dissidente, le gouvernement autrichien profite de ces divisions, aggravées par l’indécision de Charles-Albert, pour lancer une contre-offensive et mettre en déroute les Piémontais à Custozza devant Mantoue, le 9 juillet. Charles-Albert se voit contraint à signer un armistice et à restituer à son vainqueur les territoires occupés.

C’est un coup très dur pour le parti monarchiste qui voit le leadership du mouvement national lui échapper au profit des républicains restés en lice, tel Manin qui réussit à restaurer le 13 août la République à Venise que sa lagune protège contre un retour en force des Autrichiens.

Devant l’agitation qui gagne Rome, Pie IX appelle au gouvernement un libéral jouissant de sa confiance, le comte Rossi, mais ce dernier est bientôt lâchement assassiné. C’est le signal attendu d’une insurrection conduisant au pouvoir les républicains qui constituent aussitôt un gouvernement provisoire confié à un triumvirat dominé par Mazzini. Pie IX se réfugie à Gaète, tandis qu’une Constituante élue au suffrage universel prononce sa déchéance.

Année 1849 : internationalisation et réaction

En février 1849 la République est proclamée à Rome. Scénario analogue en Toscane où Florence, qui vient de chasser son grand-duc, se livre à Mazzini arrivé sur ses talons. La situation politique de l’Italie change dès lors de dimension, pour devenir une affaire internationale interpellant les puissances européennes catholiques : Autriche, France, Espagne, Deux-Siciles. Cependant dans la confusion politique régnante, une concertation diplomatique apparaît problématique, chacun ne jugeant de la situation qu’en fonction de ses seuls intérêts. Le premier à réagir est pourtant Charles-Albert : peut-il rester l’arme au pied, s’avouer définitivement hors-jeu au regard de l’opinion italienne, alors que les républicains, allant de succès en succès, font figure de libérateurs ?

Charles-Albert, bien conscient de l’insuffisance de ses moyens militaires, se résout, pour ne pas perdre la face, à rompre l’armistice et reprendre les hostilités contre l’Autriche, suscitant un nouvel espoir en particulier à Venise où Manin s’est déclaré prêt à sacrifier la République et proclamer l’union avec le Piémont. Malheureusement Charles-Albert, au terme d’une campagne de cinq jours, se fait écraser le 24 mars à Novare par le même général Radetzky qui l’avait défait neuf mois auparavant à Custozza.

Charles-Albert se voit contraint d’abdiquer en faveur de son fils Victor-Emmanuel II, rude et valeureux soldat appelé à inaugurer son règne en signant un nouvel armistice.

Radetzky exploitant aussitôt son succès facile se tourne alors vers Florence et y rétablit son grand-duc. Encouragé et raffermi par ce retournement de situation au nord de la péninsule, Ferdinand II se décide à rétablir l’absolutisme à Naples et se prépare à reprendre la Sicile.

En dehors de Venise, soumis aux bombardements autrichiens où Manin refuse de capituler (la famine, le typhus et le choléra auront finalement raison de sa résistance en août 1849), seul subsiste dans la péninsule au printemps 1849 un foyer de résistance : Rome.

Prise du Pont Milvius lors du siège de Rome en juin 1849. © ROGER VIOLLET

« La question romaine »

Pour la jeune République romaine arrive l’heure fatidique. Les insurgés ne contrôlant sérieusement que Rome et sa région, le gouvernement autrichien fait occuper militairement les territoires de l’Église voisins du Centre Nord, s’assurant ainsi d’atouts pour intervenir ou négocier le moment venu.

Revenons en détail sur l’intervention française. La décision du » prince-président » d’envoyer un petit corps expéditionnaire en avril 1849 pour occuper Rome et y rétablir le pape répond à un double objectif :

- au plan intérieur (comme on l’a vu) se concilier l’opinion catholique française,

- au plan international prendre de vitesse l’Autriche et les Bourbons de Naples dont les forces militaires proches peuvent être tentées de reprendre Rome et d’étendre leur emprise en Italie. Ce calcul sous-entendait le succès du corps français (rejoint par un détachement espagnol), malheureusement ces forces sont repoussées par celles de Garibaldi.

Garibaldi. © ROGER VIOLLET

Cet échec conduit Louis Napoléon à gagner du temps en faisant approcher Mazzini par un jeune diplomate nommé… Ferdinand de Lesseps. Les pourparlers n’aboutissent à rien face à l’obstination d’un interlocuteur fermé à tout compromis, en dépit de l’affaiblissement de son prestige : en effet l’opinion commence à regretter l’absence de Pie IX, un certain marasme des affaires ajoutant à la lassitude et la déception.

Des élections prévues par la Constituante ont alors lieu, elles sont favorables aux catholiques, c’est un désaveu pour le triumvirat qui n’en reste pas moins en place. Louis Napoléon n’hésite plus : le corps expéditionnaire français doté de moyens supplémentaires force les défenses adverses et fait son entrée à Rome le 1er juillet 1849.

Pie IX peut y revenir, bien décidé cette fois à ne plus tolérer d’opposition et combattre toute forme de subversion (l’assassinat prémédité du comte Rossi l’avait profondément marqué) : les prisons de Rome se remplissent, plusieurs milliers de Romains sont proscrits.

Il va désormais tourner complètement le dos à l’expérience libérale, la repoussant comme une doctrine menant à l’athéisme, contraire à la raison et au droit naturel. Comme on ne saurait entrer ici dans une controverse étrangère à ce propos [A4], bornons-nous à deux simples observations :

- en se désavouant lui-même, en reniant son engagement libéral d’avant 1848, Pie IX ne se comportait pas différemment des autres dirigeants de son temps ayant fait la même expérience (Bach en Autriche…) ;

- une exception cependant : Victor-Emmanuel II se garde de rétablir l’absolutisme, attitude prévoyante lui permettant de se poser le moment venu en leader du Risorgimento acceptable auprès des patriotes républicains finalement ralliés à lui.

En faisant le choix contraire, Pie IX ruinait à l’avance toute chance de faire prévaloir une solution fédérale préservant son pouvoir temporel.

Épilogue

La » question romaine » va devenir une épine, un piège redoutable compromettant toute la politique italienne de Napoléon III. En refusant Rome à la Nouvelle Italie il violait le » principe des nationalités « , fondement de toute sa politique. Il se mettait à dos les patriotes italiens, à commencer par les républicains, lesquels vont tenter en janvier 1858 de lui » faire payer » sa trahison (attentat d’Orsini, un proche de Mazzini).

En abandonnant Rome, il s’aliénait les catholiques français devenus ultramontains depuis le début du siècle, qui ne lui avaient pas ménagé leur soutien (il indisposait par surcroît sa propre épouse, inconditionnelle de la cause de Pie IX). Résumons : en prétendant satisfaire à la fois révolutionnaires et réactionnaires, en mêlant sans discernement politique intérieure et extérieure, il finit par indisposer tout le monde y compris Pie IX dont il laisse envahir les États par Victor-Emmanuel II. Même en politique, le double jeu est un art acrobatique dont l’exercice a ses limites.

Rappelons pour mémoire que l’unité italienne sous l’égide du jeune roi Victor-Emmanuel II va connaître deux temps forts. L’Autriche se verra contrainte d’évacuer l’Italie en deux étapes :

- la Lombardie, en 1859, après les victoires des forces franco-sardes (Magenta et Solférino).

- la Vénétie en 1866, sacrifice exigé, après sa défaite de Sadowa, par Bismarck, qui recherche l’alliance de l’Italie dans la perspective d’une guerre avec la France.

LE PRINTEMPS ALLEMAND

Transportons-nous maintenant en Allemagne où il n’est pas aisé, étant donné la structure encore complexe des États qui la composent, avec leurs particularismes, de bien démêler et comprendre le déroulement des événements dont cette région est le théâtre entre 1848 et 1852.

Les historiens sont peu prolixes à ce sujet et diffèrent souvent dans leurs analyses.

Et pourtant ! Ce bref laps de temps est marqué successivement par une tentative exceptionnelle d’unité par voie pacifique, malheureusement sans lendemain, suivie par la montée de symptômes alarmants pour la paix européenne.

Entre Berlin et Francfort

Dialogue pour l’unité

Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, qui a succédé en 1840 à son père Frédéric Guillaume III, l’adversaire malheureux de Napoléon à Iéna en 1806, a pris l’initiative en 1847 de doter la Prusse de son premier Parlement et d’accorder à tous ses sujets, Juifs compris, l’égalité confessionnelle. Ces mesures libérales lui valent une grande popularité, bien salutaire, lorsque le 18 mars 1848, l’agitation, partie fin février de Karlsruhe, a, de proche en proche, gagné Berlin.

Il lui suffit en effet de paraître au balcon de son palais pour que la foule l’acclame. Cependant la garde reste nerveuse, des coups de feu claquent, provoquant une panique et l’érection hâtive de barricades, vite dégagées par la troupe, qui se retire alors sur ordre du roi. Ce dernier chevauche crânement dans les rues de sa capitale au milieu d’une foule en délire l’acclamant comme le futur empereur d’une » Allemagne unifiée et démocratique « .

L’euphorie est à ce point contagieuse qu’il accepte le soir même cette glorieuse mission en lançant à la foule massée devant le Palais royal :

Je prends la direction du peuple allemand, de ce jour, la Prusse se confond avec l’Allemagne. Passant de la résolution à l’acte, il constitue un ministère libéral » rhénan » pour préparer des réformes en concertation avec le Parlement fédéral de Francfort. Ce dernier prend l’initiative prématurée d’inviter les duchés de Schleswig-Holstein (où les Prussiens aidés des Hanovriens viennent de chasser les Danois) à se joindre aux autres États allemands en envoyant des délégués des populations. Cette initiative ajoute aux complications internationales soulevées par les protestations du roi de Danemark, Frédéric VII. La Suède, la Russie et l’Angleterre obligent la Prusse à signer à Malmö en août un armistice et accepter le principe d’une administration mixte germano-danoise dans l’attente d’un règlement final (l’affaire » des Duchés » rebondira en 1864 à la mort de Frédéric VII).

Après cet intermède source de contretemps, le processus de réformes est activement repris.

En décembre 1848, la Prusse se dote d’une Constitution libérale et le 27 mars 1849, soit un an après les événements de Berlin, le Parlement de Francfort, réuni en séance solennelle, à grand renfort de cloches et de salves d’artillerie, se prononce à la majorité de ses membres, en faveur de l’Union des États allemands sous le sceptre impérial de Frédéric-Guillaume IV.

Jamais dans toute l’histoire confuse de l’Allemagne, le » courant » n’avait aussi bien passé entre le Nord et le Sud.

Faisons ici une pause pour rêver un peu devant ce nouvel horizon soudain illuminé de l’histoire, à l’image hélas ! d’une éphémère aurore boréale : la voie démocratique enfin ouverte, l’unité allemande pacifiquement réalisée dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle, la Prusse, cet amalgame de provinces restées militaires et féodales, se fondant dans l’Allemagne et non l’inverse avec les conséquences dramatiques à terme que l’on sait !

La conjoncture internationale y invite tacitement : l’Autriche rivale, traditionnel obstacle à cette unité, alors menacée d’éclatement, n’est-elle pas temporairement paralysée ? Sans son appui, les monarchies allemandes du Sud n’ont guère les moyens de s’opposer à cette puissante vague de fond unificatrice déferlant sur les terres germaniques.

Où Bismarck apparaît

Revenons en ce début de printemps 1848 à Berlin où le processus de libéralisation en cours ne manque pas de susciter inquiétudes, résistances parmi les corps constitués prussiens : noblesse, armée, haute administration et même épiscopat luthérien.

Au sein même de la famille royale, le plus fidèle à l’esprit d’une monarchie restée militaire dans l’âme, le plus foncièrement attaché à la ligne absolutiste n’est autre que le propre frère cadet du roi, le futur Guillaume Ier qui ne manque d’ailleurs pas de sérieuses qualités (sens de l’honneur, parfaite éducation…).

Au lendemain des événements de 1848 et des orientations libérales données au régime, Guillaume a préféré prendre ses distances en gagnant Londres. Surtout un nouveau venu fait son apparition sur la scène politique, il n’exerce pour l’heure aucune autorité, sinon une influence assez fracassante au Landtag où il est depuis 1847 le porte-parole des junkers prussiens, redouté par sa fougue et la liberté de ses propos.

Il s’agit, on s’en doute, de Bismarck dont la stature, la vitalité physique et intellectuelle impressionnent déjà son auditoire. L’attachement de ce hobereau prussien à sa terre natale comme à la monarchie prussienne est viscéral, comme il s’en expliquera un jour.

Je ne puis le nier, je suis assez fier de cette maison où depuis des siècles, mes aïeux ont vécu dans les mêmes chambres, où ils sont nés, où ils sont morts, de voir ici et au temple, les portraits qui les montrent, depuis le chevalier bardé de fer jusqu’au cavalier à tresses qui tomba sous Frédéric le Grand… Frédéric II, le » despote éclairé « , modèle non dépassé aux yeux de celui pour qui la chaîne sociale se décline : le roi, l’armée, la propriété, l’héritage…

Ce clan fermé des hobereaux prussiens, dont Bismarck incarne au suprême degré l’esprit, mélange de loyalisme, d’orgueil et aussi d’intérêt bien compris, règne sur une armée ayant traditionnellement lié son sort à la dynastie des Hohenzollern, prodigue en retour de soins attentifs à son égard depuis le » Roi-Sergent « .

N’est-ce pas avant tout à son armée que la Prusse, construction géographiquement et même ethniquement assez artificielle, doit d’exister ? Que cette caste ultraconservatrice se considère comme le rempart, la sauvegarde de la monarchie jusqu’à la protéger éventuellement contre elle-même, ses faux pas ou jugés tels, ne peut surprendre quiconque est instruit de l’histoire de la Prusse.

Or les sujets d’alarme pour Bismarck et ses pairs se sont multipliés depuis un an, où tout dans l’ordre ancien semble devoir être remis en question. Leur indignation est à son comble, lorsque, en 1848, dans le cadre de la démocratisation du pays, arrive sur le bureau du Landtag un projet de loi visant à abolir purement et simplement l’exemption fiscale traditionnellement attachée aux biens seigneuriaux. L’atmosphère n’est plus à la grogne mais à la fronde chez ces féodaux, avant tout jaloux de leurs privilèges, qu’ils jugent intangibles, juste contrepartie d’un loyalisme sans failles…

Il saute ici aux yeux qu’une telle initiative venue d’un gouvernement encore fragile et inexpérimenté est suprêmement inopportune et maladroite provoquant ipso facto les réactions des intéressés jouissant de puissants appuis dans le pays, à la cour et dans l’entourage du roi.

La situation, les rapports de forces sont à ce point fluides que seul un caractère bien trempé résolu dans ses desseins serait capable de faire face avec sang-froid à ce genre de conflits, trouver les compromis nécessaires. Malheureusement ces qualités manquent au roi et il n’y a personne auprès de lui et au gouvernement qui soit à la hauteur des enjeux, qui puisse l’épauler, suppléer à ses faiblesses. Pis cet homme, intelligent, instruit et même excellent orateur, n’est à tout prendre qu’un velléitaire, sujet à des troubles de la personnalité (probablement exagérés par l’historiographie allemande peu complaisante envers ce Hohenzollern dérangeant).

En effet Frédéric-Guillaume IV commence à prendre peur de ses audaces, du cours pris par les événements qu’il a lui-même tant contribué à déclencher. Face à la confiance que lui témoigne le Parlement de Francfort, il hésite ne fût-ce qu’à la perspective, si contraire à la vieille tradition monarchique, à tenir sa couronne, non des mains des princes mais d’une assemblée populaire. Or ces derniers, ceux du Sud traditionnellement tournés vers l’Autriche et quelques autres mis en minorité à Francfort ou contraints de céder à leur opinion, sont réticents ou hostiles.

Bismarck [A5], lui, sait ce qu’il veut, plus précisément ce qu’il ne veut pas. Ce Vaterland élargi et mou, cette unité réalisée du jour au lendemain sans effort, ni gloire, offerte sur un plateau parlementaire par les classes moyennes, des bourgeois, des intellectuels, il l’écarte avec mépris… La Prusse va y perdre son âme, la monarchie s’y dissoudre, le jeu politique basculer au Sud et à l’Ouest, Francfort et son Parlement prendre le pas sur Berlin dans la prise des décisions. En définitive, L’unité allemande avec la Constitution de Francfort, je n’en veux pas. Je préfère que la Prusse reste pour le moment la Prusse, il sera toujours temps pour elle, quand elle jugera le moment venu de donner des lois à l’Allemagne.

Discours clair, sans ambages plaçant le débat sur le point sensible de l’orgueil d’une Prusse sûre d’elle-même, peu disposée à partager le pouvoir.

Cet homme impressionnant de force et de conviction rallie des indécis, des opportunistes attentifs aux oscillations d’opinion. Il reste à convaincre le roi encore hésitant. Ici, les historiens (tel Emil Ludwig explorant ces recoins mal éclairés) s’accordent à voir à l’œuvre la » patte » du futur chancelier.

Que de fois, devant une alternative, l’urgence d’un parti à prendre, des décisions aux conséquences incalculables ont été prises à huis clos, dans le secret des conseils, laissant planer quelque mystère sur les intrigues, les arguments jetés dans la balance par les uns et les autres, plaideurs ou arbitres.

Une réunion restée secrète, véritable conseil de famille des Hohenzollern se serait tenue au Palais royal de Berlin. L’affaire est d’importance : Frédéric-Guillaume songe à renoncer au trône, au bénéfice de son frère Guillaume qui, à son tour, se dérobe, ce qui renvoie, par ordre de succession, à son propre fils, Frédéric, alors âgé de 17 ans (guère moins que François-Joseph, le tout nouvel empereur d’Autriche).

Malheureusement pour l’Allemagne et l’Europe, la malice du destin (en la personne de Bismarck) va s’employer à écarter ce jeune prince, sans doute la plus noble, sinon la plus remarquable figure de sa dynastie. Bismarck, qui a tôt décelé en lui des dispositions libérales et pacifiques, contraires à ses projets, a fait le siège de sa famille en particulier de sa propre mère pour que l’on renonce à un tel transfert et dissuade le roi de démissionner.

Volte-face et réaction

Le roi ne tarde pas à se rendre à toutes les bonnes raisons que l’on peut imaginer (intérêt conjoint de sa dynastie et du pays, inexpérience du trop jeune héritier…). Renonçant à devenir le souverain constitutionnel de l’Allemagne, il refuse la couronne impériale offerte par les libéraux de Francfort en y mettant naturellement les formes : on ne saurait exclure de la grande Allemagne les populations de langue allemande du Sud, ce que rend surtout impossible l’hétérogénéité ethnique de l’Empire autrichien.

Le président du Parlement de Francfort, Dahlman, se range prudemment à cet avis. Si Frédéric-Guillaume IV met un terme à ses scrupules, il ne renonce pas pour autant à son ambition d’agrandir ses États. Reprenant l’initiative, il convoque les délégués des États allemands à Erfurt afin de modifier la Constitution fédérale et former une » Union restreinte » excluant les États du Sud (Autriche, Bavière, Wurtemberg plus quelques petits États récalcitrants).

L’Autriche s’en alarme, et soutenue par les États du Sud, oblige en septembre 1849 la Prusse à accepter un régime intérimaire de gestion conjointe des affaires allemandes, ce qui en définitive ne résout rien et fait plutôt monter la tension entre partisans de la » petite Allemagne » sous la souveraineté prussienne et ceux de la » grande Allemagne » avec l’Autriche.

Annexes

[A1] L’épilogue de son destin d’exception mérite d’être enfin rappelé. Démis de ses fonctions de chancelier en 1888 par Guillaume II, Bismarck, au soir de sa vie, lui qui avait toujours vécu dans la hantise de l’encerclement et des coalitions, aussi hardi dans ses entreprises que circonspect et voyant loin, osera dénoncer les graves dangers que faisait courir à l’Empire allemand la politique inutilement provocatrice et mégalomane de ses successeurs.

[A2] Mazzini triomphe à Rome. Outre un pont à son nom, le Ponte di Risorgimento accède sur la rive droite du Tibre à la somptueuse Viale Guiseppe Mazzini, menant elle-même à une vaste place circulaire Piazza Mazzini. Le monument à sa gloire se trouve en fait sur l’autre rive au fond de la piazza Romolo e Remo bordant au sud le cirque Maxime. L’outrance théâtrale de ce choix saute au yeux : G. Mazzini, refondateur, restaurateur après 2 500 ans de l’antique république romaine ! Il est vrai que ce monument est bien modeste en comparaison de celui érigé à la gloire de Victor Emmanuel II “(« La machine à écrire » comme l’appellent les Romains).

De son côté, Garibaldi a son pont, sa rue, sa place, son monument dans le Trastevere au pied du Janicule.

[A3] De son côté Mazzini parvient à fuir en Suisse, puis à Londres où il rejoint Ledru-Rollin et Kossuth (le héros malheureux de l’indépendance hongroise en 1848) avec lesquels il essaie de fonder une » Alliance républicaine universelle « .

De retour en Italie après 1870, il est arrêté en Sicile et enfermé un temps à Gaète (refuge de Pie IX, vingt-trois ans auparavant !) pour mourir peu après.

[A4] Combien, à l’épreuve de l’histoire, paraissent peu compatibles et même antinomiques l’exercice de l’autorité spirituelle et celui du gouvernement temporel !

On sait qu’il faudra attendre les accords de Latran en 1929 entre le Vatican et l’Italie fasciste, pour régler l’épineuse » question romaine » pendante depuis la proclamation en 1871 de Rome, capitale du royaume d’Italie après le départ des forces françaises et la déclaration de Pie IX se considérant prisonnier dans ses États.

Que n’a-t-on pas reproché (encore récemment) à ce dernier ? Avoir refusé la grâce des deux poseurs de bombes ayant causé la mort de 27 zouaves pontificaux, d’être antisémite (une accusation mal fondée). Aucun pape (son pontificat de trente-deux ans a été le plus long de l’histoire) n’a été autant critiqué, voire calomnié tant par ceux qui en veulent à ses états, aux biens de l’Église et à son influence internationale que par les athéistes militants de tous bords politiques.

Dans l’histoire spirituelle de l’Église de Rome, Pie IX s’est affirmé comme un très grand pape tant au plan du dogme (marial en particulier) que dans l’action missionnaire.

Sa béatification récente par Jean-Paul II (qui a suscité des controverses virulentes) n’a d’autre portée que cette reconnaissance de vertus théologales exceptionnelles.

[A5] En privé Bismarck ne cache pas ses arrière-pensées :

» Je n’aurais compris un tel enthousiasme que s’il s’était agi d’enlever l’Alsace aux Français, de planter le drapeau allemand sur la cathédrale de Strasbourg ! »

Transposons : une “ bonne guerre ” menée en commun par les Allemands contre leurs voisins du Sud, mettant à l’épreuve leur patriotisme, tel me paraît le prix à payer pour les souder en une véritable nation.

Ce n’est pas là simple spéculation si l’on se souvient de la fameuse déclaration de Bismarck dès son arrivée au pouvoir en 1861, lancée du haut de la tribune du Landtag, y provoquant la stupeur :

“ Ce n’est pas par des discours parlementaires que les grandes questions de notre époque seront résolues mais par le fer et par le sang. ”

N. B. : ces propos de Bismarck ont été extraits de l’excellent essai (devenu un classique) de l’historien René Grousset, Figures de proue (Plon).

Une crise ouverte survient un an plus tard en septembre 1850, lorsque, à la suite d’une insurrection populaire chassant le grand-duc de Hesse, l’Autriche s’apprête à le rétablir avec l’aide des troupes fédérales. Elle est alors gagnée de vitesse par la Prusse qui occupe le territoire. Schwarzenberg, le nouveau chancelier autrichien, refusant le fait accompli adresse un ultimatum à la Prusse, la somme d’évacuer la Hesse. Devant cette attitude résolue, la Prusse, qui ne se sent pas prête à risquer un conflit armé, s’incline, vivement poussée d’ailleurs par la Russie, laquelle avait, peu de temps auparavant, prêté main-forte à l’Autriche pour venir à bout de l’insurrection hongroise.

Cette » reculade « , entérinée en novembre 1850 à Olmütz, est subie par la Prusse comme une véritable humiliation appelant une revanche le moment venu (ce sera seize ans plus tard à Sadowa). Forte de ce succès, l’Autriche poursuit son avantage. Après avoir obtenu du Hanovre et de la Saxe leur retrait de l’Union restreinte, elle convoque à Dresde les États allemands et leur faire approuver une Constitution ressuscitant la Diète de Francfort replacée sous sa présidence et obtient de cette dernière en août 1851 l’abandon des mesures libérales antérieures.

Suppression de la liberté de presse, renforcement de la police marquent le retour général à l’absolutisme monarchique des souverains du Sud regroupés en avril 1852 autour de Vienne dans » la coalition de Darmstadt » renforcée par une Union douanière improvisée inspirée du modèle allemand.

Une paix précaire

En cette fin 1852, l’Autriche semble l’emporter sur toute la ligne, dans sa rivalité avec la Prusse pour le contrôle de l’Allemagne.

Apparence bien trompeuse : battue sur le plan politique, la Prusse ne tarde pas à prendre sa revanche sur le plan économique. En effet, les États du Sud et leurs alliés se voient exclus du Zollverein, cette Union douanière qui avait tissé au fil des ans des liens économiques fructueux entre États allemands anticipant sur leur unité politique.

Une crise économique s’ensuit, l’Union douanière avec l’Autriche étant de loin impuissante à compenser le préjudice subi par cette sortie.

Les voilà bientôt contraints de demander à la Prusse leur réintégration dans le Zollverein dont il faut rappeler que, conçu au seul bénéfice des États allemands, il excluait par principe l’Empire des Habsbourgs composé d’autant d’allogènes (des Latins, des Slaves et des Hongrois) que d’Allemands.

Loin de s’apaiser, la rivalité austro-prussienne, pour le contrôle des États du Sud, rebondissait, évoluant cette fois à l’avantage de la Prusse, d’autant qu’à l’intraitable Schwarzenberg disparu en 1852 succède sept ans durant à Vienne un conservateur conciliant avec l’Allemagne, Bach. Est-il besoin de rappeler la suite ?

La rivalité austro-prussienne va masquer jusqu’à sa conclusion en 1866–1867 le véritable objectif de Bismarck, chancelier de Prusse dès 1861 : réaliser l’unité allemande à travers une guerre « patriotique » des États allemands avec une France isolée et sans alliés en Europe. Bismarck, qui ne redoutait rien autant qu’une alliance franco-autrichienne, n’aura de meilleur auxiliaire de ses desseins que le nouvel empereur des Français, aveuglé et empêtré dans sa politique extérieure incohérente.

Suite dans un prochain numéro, « 1848, l’Europe centrale »