Quand la mode apporte du sens, deux polytechniciens dans l’artisanat

Après un début de carrière classique pour des polytechniciens, Aymeric Voisin (2001) et Hugues Lys (2012) ont chacun osé se reconvertir, dans la production d’une mode textile durable pour Aymeric chez Tekyn, et dans l’artisanat d’art comme bijoutier joaillier indépendant pour Hugues, tous les deux en quête de sens et de passion. Lucas Delattre, professeur à l’Institut français de la mode et ancien journaliste au Monde les a rencontrés.

Lucas Delattre : Pourquoi avoir choisi la mode et la création après l’X ?

Hugues Lys : J’étais un polytechnicien un peu bizarre. Je me passionnais pour le dessin, la peinture et la gravure. J’ai vécu ma fibre artistique comme un hobby à côté de mes études mais je ne me voyais pas en vivre. J’ai commencé ma carrière dans le génie civil puis dans l’intelligence artificielle. Mais je n’étais satisfait ni par la manière de travailler ni par le fond des choses. Je me posais des questions sur l’intérêt et l’impact de ce que je faisais et j’étais en révolte. J’ai pris une année sabbatique au cours de laquelle j’ai tout remis à plat, et je me suis mis à la création un peu par hasard, en retrouvant d’anciens bijoux dans un tiroir. Ce qui me plaît dans le bijou, c’est qu’il s’agit d’un produit et d’une œuvre d’art tout à la fois, c’est donc plus facile d’en faire un business. J’ai vite constaté qu’il était relativement accessible de fabriquer des choses soi-même. Fin 2019, je me suis lancé. Mon affaire a très bien démarré, j’ai bien vendu, je ne m’y attendais pas. Au bout du troisième mois, je gagnais autant que mon ancien salaire d’ingénieur. Puis est survenue la Covid et mon activité a baissé. Ayant besoin de travailler pour pouvoir investir dans des machines, j’ai pris un mi-temps dans une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle et en particulier dans le traitement du langage automatisé. Je reste un ingénieur avec une formation complémentaire en management (j’ai fait un MBA à la sortie de l’X). J’ai soigné toutes les étapes : communication et packaging, photos de qualité professionnelle, campagnes Instagram, gestion des clients en direct, prise de contact avec un distributeur. J’ai souhaité conserver une trésorerie disponible pour financer ma production. L’inconvénient du statut d’indépendant, c’est qu’il y a des clients impossibles à toucher en direct quand on n’est pas connu. Sur le plan des compétences techniques, j’ai énormément de choses à gérer, c’est plus dur à faire que ce que je faisais avant, qui était pourtant mieux valorisé et mieux payé.

Aymeric Voisin : Je baigne dans l’univers textile depuis longtemps, j’ai appris à coudre quand j’étais petit. J’ai fait de la finance et du conseil après l’X et, à chaque étape de ma vie, j’ai cherché à faire d’autres choses comme du conseil en Afrique et puis j’ai eu envie de retourner à l’ingénierie. Au Sénégal, j’ai monté des fablabs et des techshops (prototypage, découpe numérique, fraiseuses numériques pour panneaux publicitaires, imprimantes 3D…). Par ce biais, j’ai rencontré Donatien Mourmant et Pierre de Chanville, cofondateurs en novembre 2017 de Tekyn. J’ai aimé l’aspect créatif de l’entreprise mais aussi les machines et la dimension écologique. J’ai rejoint l’entreprise en 2018. Chez Tekyn, il y a une organisation sociale intéressante, il s’agit d’une entreprise dite « libérée ».

LD : De quoi parle-t-on quand on évoque une mode raisonnable et raisonnée ?

AV : L’idée de Tekyn c’est d’arrêter de gaspiller des vêtements, sachant que 30 % des vêtements produits sont brûlés avant d’être vendus et que, parmi les vêtements vendus, 40 % ne sont jamais portés. L’industrie produit donc beaucoup de vêtements qui ne servent à rien, ce qui n’est pas très malin ni d’un point de vue économique ni d’un point de vue écologique. Tekyn s’inscrit dans une nouvelle logique à l’œuvre dans le secteur, qui consiste à essayer de produire plus près et mieux, sachant que la Chine est devenue plus chère. Il s’agit également de passer à la fabrication à la demande. L’industrie textile de demain permettra de tester en direct la production de nouveaux vêtements : s’il n’y en a que dix qui se vendent, on n’en produira que dix. Si nous avons choisi le secteur de la mode, c’est parce qu’il s’agit d’un gros secteur économique, avec un fort impact écologique, c’est cela qui nous intéresse.

LD : Comment les technologies numériques permettent-elles d’améliorer les processus de fabrication ?

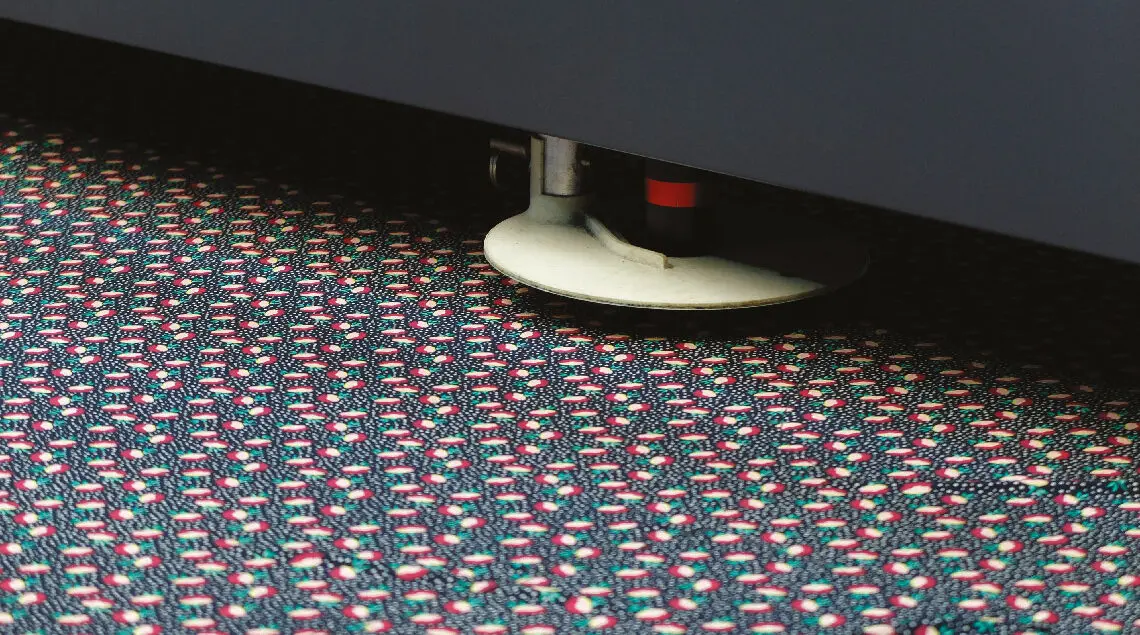

AV : Avec Tekyn, notre projet est de digitaliser la chaîne de production afin de produire juste ce qu’il faut. Nous avons développé un outil technique (découpe du tissu) mais surtout une plateforme numérique qui permet de connecter tous les acteurs d’une chaîne de valeur. C’est une plateforme numérique de mise en relation, un peu comme Uber dans le transport ou Spotify dans la musique. Réduire le cycle de production, mettre du bon sens dans les processus, remplacer du « temps de choses stupides à faire », simplifier la vie des gens… voilà notre ambition. Nous ne sommes pas ici dans l’intelligence artificielle mais dans l’optimisation et la gestion automatisée de toutes les étapes, de la fabrication à la livraison des produits. L’outil numérique permet d’aller plus vite. Or la valeur ajoutée d’une marque, c’est l’identité et le marketing : les marques digitales (DNVB ou Digital Native Vertical Brands) comme Le Slip français l’ont bien compris. Tekyn leur permet de se concentrer sur le cœur de leurs objectifs tout en prenant en charge la complexité de la fabrication. Proposer, tester, réagir… Tels sont les ingrédients de l’économie numérique. Nous proposons des outils d’optimisation et de rationalisation pour aider nos clients à gérer une organisation complexe qui limite leur développement. Nous connectons l’atelier de fabrication avec la logistique en automatisant les process. On teste les méthodes d’assemblage et on améliore les méthodes de production, sachant qu’on peut produire différemment un vêtement avec le même cahier des charges. En outre, un atelier de confection pourra trouver, grâce à une plateforme comme la nôtre, de nouveaux clients et un volume d’affaires supplémentaire. Notre marché, pour l’instant, est celui de la « re-commande » automatisée : nous facilitons les opérations de réassort en cours de saison. On remplace d’une certaine façon l’industrie du Sentier qui a disparu parce qu’elle était trop chère. Le Sentier savait réaliser des vêtements en une semaine.

“Quand on cherche à tout automatiser,

on se prive d’un certain nombre de techniques qui risquent de disparaître.”

Hugues Lys

LD : L’artisanat peut-il travailler main dans la main avec le numérique ?

HL : Quand j’ai commencé dans la joaillerie, j’avais l’impression que rien n’avait changé depuis les années 1950, avec beaucoup trop de temps perdu entre les déplacements, les rapports clients, les livraisons… J’ai identifié quelques fournisseurs à la page pour me permettre de gagner du temps. Si j’automatise tout ce que je peux, c’est précisément parce que je veux pouvoir travailler comme un artisan, sachant que ma valeur ajoutée, c’est la création de nouveaux modèles. Les pertes de temps et d’argent font qu’on doit finalement vendre plus pour financer des tâches secondaires… c’est un cercle vicieux. Un bon outil numérique signifie pour moi : « Même qualité, plus vite, moins cher. » Je dessine mes bijoux sur ordinateur, je ne suis pas un extrémiste du fait main, mais je ne confonds pas conception digitale et production digitalisée. L’impression 3D, par exemple, peut avoir tendance à dégrader la qualité des produits. Les bijoux vont se dégrader, se rayer, perdre leur polissage beaucoup plus vite. Je refuse une logique d’augmentation de rendement qui s’accompagnerait d’une baisse de qualité. Tout ce que je peux fabriquer traditionnellement, je le fais à l’ancienne : modèles en cire sculptés à la main puis moulage. En fonction de la tâche à accomplir, je choisis la technique la plus efficace sans dégrader la qualité. Quand on cherche à tout automatiser, on se prive d’un certain nombre de techniques qui risquent de disparaître (gravure, incrustations, sertissage…). Il ne suffit pas de remplacer des gens par des robots, ce qui compte c’est l’efficacité. Ce qui a changé la vie de petits artisans comme moi, c’est le fait de pouvoir vendre en e‑commerce partout dans le monde. Et, grâce aux outils numériques, j’ai pu apprendre tout ce que je sais sur des forums en ligne, des tutoriels, des podcasts… gratuitement.

LD : Quelle est votre place dans vos écosystèmes respectifs (mode-joaillerie) ? Qui sont vos clients ?

AV : Dans cette industrie, ce sont les marques qui décident, ce sont elles les donneurs d’ordre. Nos premiers clients sont des marques comme La Redoute, Cache Cache, Le Slip français, 1083… Nous mettons les marques en relation avec ceux qui font le tissu, avec les ateliers. Nous permettons aux marques d’améliorer et de rendre plus rentable leur environnement de production. La confection ne se fait pas chez nous, même si nous installons des machines comme des outils de découpe Tekyn chez certains de nos clients. Toutes les marques sont intéressées par notre démarche car toutes ont compris que le modèle qui consiste à commander de plus en plus et de plus en plus loin ne marche plus. Elles y ont petit à petit perdu leur identité, leurs valeurs. Certains clients nous donnent des volumes significatifs, voire une majorité de leur production. Il s’agit plutôt de petits clients. Nos gros clients, eux, cherchent encore à découvrir ce qu’on peut faire pour eux et avec eux. Nous visons de notre côté des clients qui ont de gros volumes pour avoir un impact écologique. Par nature, un petit créateur sera plus attentif au gâchis. Mais il est plus simple d’avoir des clients plus gros pour intégrer tous les paramètres de manière rentable. Nous estimons que les marques pourront gagner 30 % de plus avec nous, elles ne feront pas de soldes. Notre objectif à dix ans est de produire un maximum de vêtements, même si nous sommes encore dans la phase de développement de l’outil. Certaines marques ont envie de nous confier de gros volumes, et nous pensons que ces volumes pourront être fabriqués en Europe de l’Est, peut-être en Afrique du Nord.

HL : J’ai des clients individuels et je fais des petites séries pour d’autres marques, qui auraient pu faire fabriquer leurs bijoux en Asie. C’est plus rentable pour elles de faire appel à moi car je suis plus rapide, il n’y a pas de délais de transport aérien ou maritime… C’est satisfaisant de voir qu’une certaine logique revient au goût du jour.

LD : Revenir au made in France, est-ce possible ? Est-il possible de fabriquer en France pour un prix de revient accessible ?

HL : La concurrence entre les ateliers pousse les prix à la baisse. Si on arrive à produire moins cher, le transfert doit-il se faire sur le salaire des employés ou sur le prix de vente ? C’est un sujet qui se pose dans la mode comme dans l’agriculture. La plupart des ateliers ont les mêmes capacités de production et les mêmes délais, le coût devient donc la seule variable, ce qui fait qu’on rogne les marges.

AV : Toyota sait produire des Yaris en France. Renault produit ses modèles Twingo en Turquie, ce qui signifie qu’une bonne organisation permet parfois de produire mieux en payant les gens correctement. Notre objectif est de payer moins d’intermédiaires et de ramener de la valeur vers les gens, redistribuer la valeur, libérer du temps. Si on ne gaspille pas et qu’on n’accumule pas de stocks d’invendus, il y a de quoi récupérer une marge supplémentaire sur le prix de vente. Si on regarde le coût de l’assemblage d’un jean dans un atelier vosgien, on est à 17 ou 18 euros, ce qui est très en dessous du prix de vente même si on ajoute 15 euros de tissu bio en plus. On a une marge de manœuvre à exploiter. Si on compare les coûts entre un jean français fait à la main et un jean fait à la machine en Turquie, il n’est pas facile de trouver un équilibre permettant de fabriquer en France sans faire plus cher. Chez 1083 (une marque de jeans made in France, fabriqués « à moins de 1083 kilomètres de chez vous »), ils automatisent un peu plus. L’important, c’est de garder la main‑d’œuvre sur ce qui possède une vraie valeur ajoutée, car souvent la main reste performante par rapport à l’outil dans la mode. Chez Tekyn, nous poussons la production à revenir plus près, que ce soit en France, en Europe de l’Est ou au Portugal. Nous avons des machines en France, mais deux d’entre elles partent en Roumanie et en Bulgarie cet été.

“Notre objectif est de payer moins

d’intermédiaires et de ramener

de la valeur vers les gens.”

Aymeric Voisin

LD : Comment vous positionnez-vous par rapport à vos concurrents ? Une question en particulier à Aymeric Voisin : une entreprise comme Lectra (entreprise spécialisée dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile) peut-elle et veut-elle vous racheter ?

AV : Lectra regarde ce que nous faisons, nous les aiguillonnons, mais nous sommes plus petits, nous avons moins de moyens… Notre force est de disposer d’un atelier interne. Il s’agit d’un atout stratégique, car nous gérons beaucoup de détails au quotidien… Nous devons en tout cas créer un outil qui permette de maintenir de la complexité et de la subtilité dans la confection des vêtements. La concurrence dans ce secteur nous y oblige.

LD : Le secteur économique de la mode possède-t-il des contraintes spécifiques qui rendent votre métier complexe ?

AV : Dans ce secteur, on doit aider les marques à se différencier. Si on automatise la fabrication d’un t‑shirt, on aura des lignes industrialisées mais une variété restreinte de produits. On a donc fait le choix de digitaliser la chaîne sans trop contraindre la production, pour éviter de perdre des possibilités en cours de route.

LD : Les métiers de la main ont-ils de l’avenir ? Peut-on bien gagner sa vie dans l’artisanat ?

HL : Dans l’artisanat et les métiers d’art, la question du recrutement est fondamentale. Je suis passé par l’École Boulle, j’y ai suivi une formation difficile débouchant sur des métiers aux salaires peu élevés. Beaucoup de gens sont dégoûtés. Aujourd’hui, il n’est pas rentable pour un atelier de payer correctement un joaillier. Mon objectif n’est pas d’avoir un corner partout dans le monde ni de sous-traiter ma production. J’ai envie de progresser comme créateur, de devenir plus connu, de rester petit tout en vivant correctement. Je ne veux pas changer de métier et je ne veux pas devenir patron d’entreprise.

Actualité

L’Institut Français de la Mode accueille régulièrement des conférences au croisement de multiples univers créatifs (arts, littérature, musique, histoire… mais aussi économie et innovation). Les podcasts de l’Institut Français de la Mode permettent de réécouter les conférences publiques ou réservées aux étudiants qui parlent de culture, de savoir-faire, d’innovation… https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts