1848–1852, la République introuvable

Cette nouvelle série d’articles fait suite à celle récemment consacrée (le dernier en novembre 1999) au thème inépuisable de la liberté de l’homme face à son destin, à travers le regard porté sur notre siècle par deux témoins, deux grands écrivains quêteurs d’absolu : Bernanos et Camus.

Fermons ces pages sur un avertissement du professeur Louis Leprince-Ringuet, à propos des temps présents et à venir :

La course effrénée dans laquelle nous sommes engagés rend tout jugement en perspective malaisé sinon impossible. Je me bornerai seulement à constater qu’une soif de spiritualité et de convergence entre la matière et l’esprit anime malgré tout notre société sous l’emprise de la technique. Sans l’esprit, notre monde aussi sophistiqué, aussi perfectionné soit-il, risque fort de se déséquilibrer, de se détruire malgré l’effort admirable, le prodigieux potentiel de travail, de génie d’invention, de persévérance des hommes.

Précisons en premier lieu l’esprit animant ce retour à l’histoire, tel qu’il est suggéré à travers les deux citations en exergue.

Notre histoire nationale est la reconstitution de notre lignée : la vôtre, la mienne, c’est-à-dire la prise de conscience du cheminement ayant conduit à la situation culturelle, politique, socioéconomique… qui est collectivement celle de la France d’aujourd’hui. Elle est une manière de mieux se connaître soi-même, de se rendre libre vis-à-vis d’un héritage reçu sous bénéfice d’inventaire. Pour le reste, hors de notre pouvoir, nous pouvons du moins en juger dans l’espoir de voir changer les choses.

Ne dévaluons donc pas l’histoire sous le prétexte qu’elle est inséparable de l’historien, gardons-nous d’ajouter » hélas ! » mais plutôt » tant mieux » sinon que serait-elle d’autre qu’un cimetière sans âme du passé, danger qui n’est peut-être pas sans la menacer à l’heure actuelle.

Faisons déjà le constat banal et regrettable du peu de considération que lui témoignent les jeunes générations, en phase avec des programmes d’enseignement qui ne cessent de s’amincir et se fragmenter en sorte (à titre d’exemple) que l’histoire de notre siècle devient peu compréhensible et signifiante, si on la coupe de celle du XIXe siècle en bonne voie d’oubli profond (vérification facile et… consternante).

Il est vrai que la France en cette fin de siècle n’a plus grand-chose de commun avec celle de son début par suite de multiples ruptures, notamment de son aire originelle (un rural qui se meurt, un urbain qui explose), du paysage socioéconomique et des interdépendances de toutes sortes (construction européenne, mondialisation des marchés, etc.).

Pour incontestables que soient ces faits, ils n’autorisent pas à conclure à la fin imminente de notre histoire nationale, justifiant a fortiori et par avance sa dépréciation.

En effet, en dépit de craintes souvent exprimées, la dissolution des entités nationales ou des États au sein de l’Union européenne n’est pas pour demain. Cette dernière n’a d’autres possibilités d’exister pour longtemps que dans le cadre de nations associées, ne se privant pas pour autant de leurs identités.

La compatibilité entre unité et diversité suppose surtout que soient admises et définies sans équivoque les » subsidiarités « .

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’évolution en cours est appelée à avoir des effets positifs sur le rôle des historiens et l’intérêt de leurs travaux.

Il ne s’agit pas tellement des transformations profondes en cours (là comme ailleurs), des méthodes, des capacités d’exploitation des » matériaux historiques « , mais surtout d’accomplir l’effort nécessaire de confrontation en vue d’une lecture plus consensuelle de l’histoire, au moins au niveau européen.

Il y a certes des limites imprécises à sa transparence par rapport à une présupposée vérité historique, voire même plusieurs réponses possibles à une question donnée, mais il existe aussi des seuils en deçà desquels la conciliation est impossible comme le révèle très vite le moindre travail comparatif entre les versions de mêmes événements communément admises chez des nations voisines : ce qui est légitime d’un côté ne l’est pas de l’autre, l’agresseur y devient l’agressé, etc.

En d’autres termes, il y a matière à réexamen de questions entre historiens de bonne volonté, en vue d’assainir les mémoires nationales, les débarrasser, dans toute la mesure du possible, des scories accumulées dans le passé par des passions nationales incontrôlées.

Ce qui, soit dit incidemment, est un travail de longue haleine, tant le passé historique reste présent, au-delà des apparences, dans l’imaginaire de chaque peuple.

On a tendance à oublier aujourd’hui que l’histoire reste un champ d’observation incomparable des comportements humains, lesquels relèvent plutôt du principe d’inertie si on les compare à l’extraordinaire dynamique du progrès scientifique et technique.

Elle garde par là valeur d’enseignement sur les facteurs d’ordre humain générateurs de tensions et conflits, sur les dérives mettant la paix en danger, les tentations » impérialistes » des plus forts, les bons et mauvais remèdes aux crises… Elle est aussi une leçon d’humilité pour les politiques portés à la suffisance, à l’illusion quant à leurs capacités à évaluer les situations, à y faire face…

En un mot l’histoire est à la base de la politologie et on peut s’étonner et déplorer qu’elle soit trop souvent mal connue et comprise par ceux qui accèdent aux responsabilités du pouvoir.

Laissons là cette brève apologie de l’histoire pour préciser le thème abordé dans cette article : l’éphémère IIe République si riche d’enseignements par sa brièveté même.L’année 1848 est dans notre propre histoire et celle de l’Europe une date charnière ; non seulement elle met un point final à la vieille monarchie française (laquelle doute elle-même de sa survie et n’en prend pas les moyens) mais elle ébranle de proche en proche le vieil ordre européen, prélude à de proches bouleversements à l’origine des grands conflits futurs (objets d’articles ultérieurs).

La révolution française de 1848, aboutissement différé de la précédente (celle de juillet 1830), était en fait préfigurée dans l’esprit d’un grand nombre de nos compatriotes restés frustrés et impatients de » remettre ça « .

Cette phase souterraine, cette » réalité des mentalités « , fait l’objet d’une première partie.Une fois passée la phase aiguë de la Révolution, c’est-à-dire le » retour à l’ordre » après les journées sanglantes de juin 1848, se prépare un événement a priori inattendu et lourd de conséquences : l’élection le 10 décembre 1848 à la présidence de la nouvelle République du prince Napoléon à la faveur du soutien intéressé apporté par le groupe politique alors dominant, » le parti de l’Ordre » de Thiers.

Maître de l’Assemblée après les législatives du 13 mai 1849, ce parti, par une accumulation de maladresses, va créer le climat favorable au coup d’État du 2 décembre 1851, prélude à l’avènement du Second Empire proclamé un an plus tard.

Le déroulement de cette phase d’escamotage d’une IIe République, en réalité » introuvable « , est traité en seconde partie.

PREMIÈRE PARTIE

LA REVOLUTION EN MARCHE

Au lendemain de la révolution de juillet 1830 et durant dix-huit ans de monarchie orléaniste, jamais la France ne fut aussi difficile à gouverner.

Edgar Quinet a bien rendu compte du sentiment général en disant : La Révolution a rendu son épée en 1815, on a cru qu’elle allait la reprendre en 1830.

Les hommes qui avaient fait cette Révolution voulaient l’action, le mouvement au-dedans et au-dehors écrira plus tard J. Bainville.

Le malentendu était donc total au départ avec le nouveau roi qui, bon connaisseur de l’Europe, savait le danger immanent d’une nouvelle coalition des Alliés.

L’histoire de cette période n’est qu’une longue suite d’émeutes, d’insurrections, de complots, d’attentats, générateurs d’une tension intérieure permanente que le roi et ses ministres successifs ne surent jamais modérer, sinon apaiser, par des initiatives appropriées à l’état des esprits, avant que l’horloge de la monarchie n’ait sonné tous ses coups.

Louis-Philippe d’Orléans, tout désigné par ses états de service dans les armées révolutionnaires (à Valmy et Jemmapes) pour réconcilier la monarchie avec les trois couleurs ramenées par les » Trois Glorieuses « , allait se trouver en face d’autant d’adversaires résolus à sa perte : le bleu des républicains, le blanc des légitimistes, le rouge des socialistes.

Examinons de plus près ces opposants irréductibles.

Les premiers, les plus dangereux pour le régime par leur militantisme, sont nombreux parmi les professions libérales, les journalistes, les écrivains, les cadres techniques et scientifiques (Arago, Ampère…) gagnés aux idées saint-simoniennes. Ils exècrent un régime qui leur semble une parodie de démocratie, notamment par les restrictions draconiennes apportées au droit de vote, son peu de zèle à développer l’instruction publique, son malthusianisme économique. Leur leader après 1830 est Godefroy Cavaignac1 (1801−1845) lequel ne dissimule guère ses dispositions d’esprit : Le roi ne vivra qu’aussi longtemps que nous le voudrons. Fondateur de la clandestine Société des droits de l’homme, il est incarcéré à la suite de l’insurrection de 1834, réussit à s’évader, à gagner l’Angleterre, revient en France en 1841 et préside alors cette société.

Les seconds haïssent les orléanistes, pour leur avoir confisqué le pouvoir et réprimé sans ménagement leurs conspirations (comme celle de la duchesse de Berry). Leur attitude sera par la suite celle du mépris irrédentiste et glacé.

Les derniers enfin, initialement proches des républicains au sein des sociétés secrètes, s’en éloignent estimant une république » bourgeoise » impropre à satisfaire leurs aspirations. Exaspérés par l’immobilisme social du régime, ils ne pensent qu’à la révolution, seul moyen, pensent-ils, d’instaurer une véritable démocratie sociale. Leurs leaders, contraints à opérer dans l’ombre, devenus célèbres par les poursuites, les procès et les condamnations prononcées contre eux, sont surtout :

- Blanqui, le doctrinaire de la violence (A 1).

- Barbès, » Le Bayard de la démocratie » au dire de Proudhon, se présente sous un jour différent ; chaleureux et patriote, la France est pour lui la patrie de l’égalité, de Jeanne d’Arc… et du socialisme. Ce prophète de la révolution frappe surtout l’opinion (notamment à son procès) par l’agressivité de ses déclarations, mais aussi le pathos du discours (A 1).

- Contrastant avec ces derniers Louis Blanc est le représentant le plus marquant de la voie pacifique du socialisme. L’opposant au régime se fait connaître avec une remarquable Histoire de dix ans parue en 1841 (et plus tard, comme Michelet, une Histoire de la Révolution française). Théoricien du socialisme, il diffuse ses idées dès 1839 dans une brochure, L’Organisation du travail, prônant la création d’ateliers sociaux, de coopératives ouvrières de production, concurrentielles du secteur privé, le condamnant ainsi à plus ou moins long terme.

Trait caractéristique de l’atmosphère de violence régnante, le régicide est dans l’air, » à la mode » presque. Louis-Philippe échappera à 8 attentats. Le plus meurtrier (celui de la machine infernale de Fieschi : 24 canons de fusils montés en batterie, dans l’embrasure d’une fenêtre au 50, boulevard du Temple) fait 40 morts dans le cortège royal et parmi eux le maréchal Mortier.

Dans les sociétés secrètes, on se plaît à » charbonner » sur le mur la silhouette du roi et on s’exerce à tirer dessus. Les conspirateurs ont même leur égérie : Laure Grouville2.

Ajoutons deux autres traits significatifs.

Si le culte du souvenir impérial habilement cultivé sur les conseils de Thiers répond à l’attente du public, il n’a pas les effets escomptés pour rendre plus populaire le roi, soulignant plutôt par contraste le caractère terne de sa personne et de son règne (A 2).

Entre le roi bourgeois et l’élite littéraire ou artistique de son temps, l’une des plus remarquables de notre histoire, il n’y a guère d’affinité : tout ce qui écrit, rime, peint, compose et même invente (la liste en est longue) suscite très peu d’intérêt de sa part (sans doute n’a-t-il jamais écouté Berlioz). Comment s’étonner dans ces conditions de la tiédeur, voire du rejet envers la personne du roi manifestés par ce milieu bouillonnant.

Nous nous proposons maintenant d’aborder plus au fond trois questions principales, trois plaies ouvertes laissées sans soins dont les effets conjugués vont balayer le régime avant de peser par la suite sur le cours de notre histoire.

La question sociale en France

Les ponctions meurtrières d’hommes valides entraînées par les guerres du Premier Empire avaient raréfié la main-d’œuvre. La paix revenue, la reprise économique, la lenteur du mouvement d’industrialisation n’avaient pas été à la mesure de l’afflux accru de main-d’œuvre rurale en quête d’emploi dans les villes, en sorte que la condition ouvrière qui n’était déjà pas fameuse était devenue franchement mauvaise et la révolution de 1830 n’avait pas arrangé les choses, bien au contraire. Confronté à une agitation qui ne s’apaisait pas, Casimir Perier avait donné le ton en 1831 à la tribune de l’Assemblée : Il faut que les ouvriers sachent bien qu’il n’y a de remède à leurs maux que dans la patience et la résignation.

Déclaration qui n’était pas de nature, il va sans dire, à calmer les intéressés. On a peine à imaginer de nos jours l’enfer quotidien vécu par une population ouvrière constituée en majorité de manœuvres sans qualification (les ouvriers qualifiés dans la métallurgie, l’imprimerie, le bâtiment… vivent un peu moins mal). Elle vit entassée dans des locaux insalubres ou des caves dans des conditions de promiscuité et d’hygiène épouvantables : malnutrition et rachitisme, alcoolisme, tuberculose, épidémies la ravagent et la déciment réduisant à trente ans la durée moyenne de vie au lieu de quarante-cinq à cinquante ans pour le reste de la population.

Un rapport célèbre (celui du docteur Villermé) nous révèle que, dans l’industrie textile du Nord, l’ouvrier travaille treize heures par jour pour un salaire de 2 F (le kilo de pain vaut 30 centimes), la femme 1 F, l’enfant 0,5 F. Ces salaires, non protégés en cas de crise, baissent, c’est alors la misère absolue. Que de dommages irréversibles causés à la santé physique et morale de la nation ! Il s’ensuit, par exemple, que 60 à 90 % des jeunes ouvriers sont reconnus inaptes au service militaire tandis que l’on dénombre en 1840 pas moins de 130 000 enfants abandonnés.

Les classes possédantes – électorat censitaire et petite bourgeoisie – n’éprouvent pas dans l’ensemble mauvaise conscience d’une situation, vécue sous le couvert de la légalité (« Loi souveraine » si chère aux rousseauistes) fût-elle inique comme la fameuse loi Le Chapelier de 1791 que l’on s’est bien gardé d’abroger sous tous les régimes qui se sont succédé depuis lors : quel autre usage que révolutionnaire en ferait la classe ouvrière si le droit de coalition lui était reconnu ? (Rappelons qu’elle devra attendre 1901 pour l’obtenir, quant au droit de grève il n’en était pas question a fortiori et il reviendra à Napoléon III de l’accorder, plus ou moins à ses dépens d’ailleurs.)

L’interventionnisme officiel se borne en 1841 à interdire l’emploi des enfants de moins de 8 ans et à limiter à douze heures par jour celui d’enfants de 12 à 16 ans. Or cette mesure va rester lettre morte, car on se refuse dans le même temps à créer une inspection du travail (au témoignage de Freycinet dans ses mémoires).

Il ne faudrait cependant pas croire qu’il y ait dans la société française de cette époque une complicité générale à exploiter toute cette misère à son seul profit.

Certes l’Église catholique attachée à la bienveillance du pouvoir à son égard, mais dont le crédit et la présence auprès des masses ouvrières sont en chute libre, entend rester politiquement neutre, assumer au mieux ses tâches caritatives même si l’ampleur des besoins la dépasse. Des voix ne s’élèvent pas moins en son sein pour dénoncer avec véhémence la trahison de la parole évangélique, à commencer par La Mennais groupant autour du journal L’Avenir la jeunesse libérale catholique.

Vous dites que vous aimez et beaucoup de vos frères manquent de pain pour soutenir leur vie, de vêtements pour couvrir leurs membres nus…, tandis que vous avez toutes choses en abondance… Et il y a un grand nombre de malades qui languissent faute de secours sur leur pauvre couche, des malheureux qui pleurent…, des petits enfants qui s’en vont transis de froid de porte à porte…

Quiconque le pouvant ne soulage pas son frère qui soufre est l’ennemi de son frère, quiconque le pouvant ne le nourrit pas est un meurtrier… (Paroles d’un croyant, 1834, chapitre XIV)

On sait les foudres que lui attire son christianisme socialisant mais d’autres prennent la suite comme son ami Lacordaire qui, soumis aux injonctions pontificales, fait sensation par ses prêches de carême en 1835 et 1836 à Notre-Dame. D’actifs journaux et mouvements catholiques ouverts au « social » voient par ailleurs le jour telle la société Saint-Vincent-de-Paul fondée par Frédéric Ozanam et qui compte 10 000 membres en 1848.

Des avancées sociales en Grande-Bretagne

On peut certes faire valoir que les conditions de vie et de travail sont à peine meilleures dans les agglomérations industrielles des pays voisins, par exemple en Rhénanie, dans les mines anglaises, à Manchester… En revanche, la prise de conscience du problème social sous ses différents aspects y est moins tardive et un puissant mouvement de réformes est engagé bien avant 1848 chez nos pragmatiques voisins d’outre-Manche par des lois sur les usines, les mines, l’hygiène.

La législation des fameuses trade unions, plus ou moins clandestines jusqu’alors, est adoptée en 1824 tandis qu’en 1829 le cabinet de Robert Peel crée au sein du Home Office (le ministère de l’Intérieur) une police spécialisée du travail dont les effectifs allaient croître rapidement à la suite de l’adoption en 1833 d’une législation stricte sur le travail des enfants et des jeunes ouvriers au-dessous de 18 ans. Dans l’industrie textile, le travail des femmes est limité à dix heures journalières, tandis que la « semaine anglaise » voit le jour en 1850.

Cette évolution favorable était due pour une grande part à une vaste campagne d’information menée auprès du public par des associations religieuses fondées par de riches et influents tories, telle la Young Men’s Christian Association.

Le deuxième plan d’action s’opère au niveau du coût de la vie notamment des denrées alimentaires. Robert Peel est gagné au libre-échange sous la pression de l’école de Manchester de Richard Cobden et l’habile campagne orchestrée par l’Association contre les lois sur les blés, qui diffuse partout une affiche montrant trois miches de pain de tailles différentes en France, Grande-Bretagne et Prusse, avec ce commentaire éloquent : Qu’ils labourent pour nous, nous filerons et tisserons pour eux.

Si la condition ouvrière en Grande-Bretagne au cours des années 1850 est encore loin d’être idyllique comme l’attestent les romans de Dickens (en particulier la sainte horreur inspirée par les workhouses, ces bastilles des pauvres qu’expérimente Oliver Twist) du moins ces substantielles améliorations vont préserver dans l’ensemble les masses laborieuses anglaises de la contagion du marxisme en dépit de la présence à Londres de Karl Marx qui y trouve refuge.

La question des nationalités

C’est une erreur d’optique assez commune de considérer l’empereur Napoléon III comme l’inventeur, l’instigateur par excellence du « Principe des nationalités », effectivement au cœur de sa politique. C’est oublier seulement deux choses :

La Liberté guidant le peuple

La République, bonnet phrygien sur sa chevelure brune entre un gavroche et un insurgé dont le visage est inspiré de celui de l’auteur : Delacroix. Exposée au Salon de 1830 cette toile, qui avait vivement impressionné le public, fut acquise par le nouveau gouvernement… mais, jugée trop subversive, elle disparut par la suite à diverses reprises.

En réalité Delacroix n’entretenait guère d’illusions personnelles sur le cours des événements et l’issue des révolutions de 1830 et 1848. “ On parle toujours de liberté, c’est le but aimé de toutes les révolutions mais on ne dit pas ce que c’est que cette liberté… La liberté politique est le grand mot auquel on sacrifie précisément dans cet ordre d’idées la plus réelle des libertés, celle de l’esprit, celle de l’âme. ” © COLLECTION VIOLLET

1) il trouve dans l’imaginaire collectif de nos compatriotes un terrain tout préparé, acquis d’avance à une politique extérieure généreuse et assez folle, propre à restaurer, du moins le croit-il, le prestige de la France dans le monde…, tout en neutralisant au moins sur ce terrain son opposition républicaine ;

2) il ne fait que reprendre à son compte la politique étrangère britannique, largement engagée mais à peu de risques après 1840 par Palmerston.

Examinons en détail ces deux aspects.

A) Cette » natiomanie « , ce démon de l’interventionnisme hors de nos frontières, au prétexte de libérer les peuples de l’oppression, exaltés par les guerres révolutionnaires, avait survécu à l’humiliation des traités de 1815 et resurgi en 1830 avec l’explosion des frustrations accumulées par la Révolution, l’Empire, la Restauration.

À l’évidence, la monarchie de Juillet a le plus grand mal, s’épuise, se discrédite à contenir l’humeur belliqueuse de l’opinion, trait qui n’échappe pas à ses hôtes étrangers : La France était dans le genre sentimental bien plus que dans le genre rationnel (Henri Heine). L’ambiance, l’air du temps à Paris est à la révolte, non seulement dans la presse d’opposition, prodigue de critiques virulentes, mais dans la littérature laquelle ne permet pas de marcher mais de respirer : la révolte est au théâtre avec Hugo, dans les arts avec Delacroix (La Liberté guidant le peuple), Rude (La Marseillaise sur l’Arc de triomphe)…, avec Berlioz…, avec les historiens qui remuent le passé, raniment les épopées révolutionnaire et impériale. Y contribue l’hypertrophie de la capitale où convergent toutes les jeunes ambitions provinciales, où affluent par vagues des réfugiés politiques (notamment polonais) après 1830.

Tous les opposants au nouveau régime s’accordent à reprocher au roi et à ses ministres leur pacifisme, la prudence calculée d’une politique étrangère, soumise au nouvel ordre européen. À leurs yeux, la monarchie orléaniste, par son attitude complice de la Sainte-Alliance, humilie la France devant l’Europe. Et pourtant ! Comment ne pas savoir gré à Louis-Philippe, aidé de Talleyrand, d’avoir en 1831 réglé de la manière la plus heureuse le problème belge. Cette vieille pierre d’achoppement de l’Europe, cette Belgique dont Michelet, si peu suspect de sympathie pour la monarchie de Juillet, nous présente (dans la préface de son Histoire de France) comme le coin de l’Europe, le rendez-vous des guerres, voilà pourquoi elles sont si grasses ces plaines, le sang n’a pas le temps d’y sécher.

Le roi et son ministre eurent la sagesse de refuser l’offre, votée en 1831 par le Congrès national belge, de la couronne au second fils du roi (le duc de Nemours) et d’accepter le candidat de l’Angleterre, Léopold de Saxe-Cobourg à qui il donne en mariage sa fille aînée Louise-Marie. Cette renonciation, cette acceptation spontanée d’une barrière frontalière à nos ambitions, passa aux yeux de l’opinion française pour une trahison, un lâche abandon des idéaux de la Révolution.

L’Angleterre qui était hostile à une réunion déguisée était en effet prête à rameuter contre la France les Alliés de 1815. Rappelons que cette solution de compromis, dirigée contre notre pays, était assortie d’une garantie de neutralité dont la Prusse fut alors signataire. Pensons un instant à ses conséquences à terme : c’est la violation de ce traité par l’Allemagne au siècle suivant qui devait décider la Grande-Bretagne à se ranger à nos côtés en 1914.

Si, vue à distance, l’ère orléaniste fait figure de paix à l’extérieur, sinon de calme et de prospérité à l’intérieur, on ne mesure pas assez à quel point elle le doit à la politique poursuivie contre vents et marées par le roi des Français dont la situation devient des plus inconfortables à partir du moment où la fronde contre sa politique étrangère gagne les rangs de sa propre majorité devenue réceptive aux courants dominants de l’opinion.

Le grand perturbateur en est Thiers dont les » fanfaronnades » nous amènent à deux reprises, en 1836 et en 1840, au bord de la guerre (ce n’est pas tout à fait par hasard si le Prince Napoléon choisit ces moments de crise pour se faire connaître, par ses deux bien vaines tentatives de subversion de Strasbourg et Boulogne).

Thiers, un temps converti par le roi à l’idée de la conservation en Europe, avait tenté en 1836 un rapprochement avec l’Autriche, qui serait couronné par le mariage du duc d’Orléans avec une archiduchesse. Le refus de cette alliance, ressenti comme un échec personnel, amène Thiers à envisager un conflit avec l’Autriche.

Louis-Philippe, qui ne voulait à aucun prix la guerre avec l’Autriche, en Italie ou ailleurs, l’avait alors congédié pour le remplacer par Molé, bientôt devenu la cible des chefs parlementaires de toutes tendances, véritable cabale, attisée par la jalousie et les rivalités personnelles comme Thiers lui-même devait en faire l’aveu plus tard en se réconciliant avec Molé.

Ainsi, ceux-là mêmes qui avaient fait la monarchie s’employèrent un moment à la discréditer, provoquant en 1839 une grave crise qui faillit emporter le régime.

Poussé dans ses retranchements Louis-Philippe n’eut d’autre choix que de rappeler Thiers en 1840 comme chef du gouvernement avec le portefeuille des Affaires étrangères. Thiers ne voulait pas perdre la face devant l’opinion tout en restant fidèle à ses convictions : Ce n’est pas la popularité des rues qu’il faut désirer mais c’est celle des champs de bataille.

Il ne fit pas mystère de son intention d’entreprendre une guerre continentale contre la Prusse et l’Autriche, souhaitée depuis longtemps par le parti anti-autrichien (qui n’avait jamais désarmé en France depuis Louis XV).

Cette initiative intempestive eut pour effet immédiat de déclencher outre-Rhin une violente flambée de nationalisme germanique dont le feu couvait toujours depuis 1813.

Il amène le roi de Prusse, soi-disant libéral, à prendre ouvertement position pour l’unité allemande.

L’échauffement des esprits devint tel qu’il gagna la famille royale, faisant dire au duc d’Orléans : Mieux vaut périr sur le Rhin ou le Danube que dans le ruisseau de la rue Saint-Denis.

Faisant front contre son ministre et l’opinion déchaînée, Louis-Philippe tint bon, rallia à la cause de la paix des parlementaires influents autour de Guizot : l’ex-ambassadeur à Londres fit valoir que l’Angleterre ne permettrait jamais à la France de reprendre une politique de conquête, qu’un désastre sur mer était inévitable et une guerre continentale des plus aventureuses.

Le renvoi de Thiers, son remplacement par Guizot, Soult inauguraient une nouvelle phase de raidissement entre la monarchie et son opinion publique, faite d’incompréhension réciproque, de maladresse d’un côté, de bellicisme infantile de l’autre (attisé par une presse irresponsable) dont la virulence et même la mauvaise foi n’ont pas manqué après coup d’étonner plus d’un historien.

B) Par la suite, l’entente cordiale franco-britannique, clé de voûte de la politique extérieure de la monarchie si difficilement préservée, va être compromise une nouvelle fois avec » l’affaire Pritchard » (A 3) en 1844, incident apparemment mineur, mais combien révélateur des susceptibilités nationales alors à vif. La guerre avec l’Angleterre est évitée au prix d’excuses du gouvernement français et d’une indemnité (qui au demeurant ne sera jamais versée). L’opinion anglaise s’apaise mais c’est au tour de la française de se déchaîner contre le roi et son ministre, ne leur pardonnant pas d’avoir » déshonoré la France » par leur lâcheté face à l’Angleterre.

En 1846 l’entente va se briser sur » l’affaire des mariages espagnols » à cause de la prétention de Palmerston d’imposer un Saxe-Cobourg en mariage à l’héritière du trône d’Espagne, Isabelle, » sorte de bouchon royal flottant sur un océan de turpitudes « . (Une autre affaire de mariage espagnol préludera à la guerre de 1870.)

Cette fois Louis-Philippe et Guizot tiennent bon n’admettant pas que le trône d’Espagne sorte de la maison de Bourbon. (Isabelle épouse un Bourbon tandis que le duc de Montpensier (A 4), cinquième fils de Louis-Philippe, épouse l’infante, sœur d’Isabelle.)

Il faut bien voir qu’au cours des années 1840 le paysage politique de l’Europe a changé complètement.

L’Angleterre rompt avec l’internationale dynastique avec l’avènement de la reine Victoria en 1837, laquelle apprend le métier de souverain de son cousin et époux Albert de Saxe-Cobourg, sauvant ainsi la monarchie anglaise dont le prestige était en chute libre sous les Hanovriens.

La » Sainte-Alliance » n’est plus qu’une coquille vide : comme nous l’avons vu, l’Angleterre et la Russie s’opposent sur la complexe » question d’Orient » tandis que Prusse et Autriche sont rivales en Allemagne. Une véritable volte-face de la politique britannique s’opère progressivement sous l’impulsion de Palmerston et sous l’influence d’un puissant courant libéral de l’opinion, hostile aux monarchies autocratiques. Dès 1840 Palmerston trouve désormais plus profitable pour les intérêts britanniques de soutenir les mouvements révolutionnaires, notamment en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Hongrie, pour en prendre la tête.

En réalité c’est à petits risques que l’Angleterre, protégée par son insularité et son pavillon redouté sur mer, s’engage dans une voie, propre à précipiter des crises inéluctables à plus ou moins long terme. Les risques seront tout autres pour la France de Napoléon III.

Un système électoral hors d’âge et funeste

On ne saurait minimiser l’importance de cette question et de son enjeu politique, quand on sait qu’elle fut à l’origine en février 1848 des manifestations vite dégénérées en révolution. La substitution par les libéraux du duc d’Orléans au roi détrôné par l’émeute parisienne était artificielle, la grande masse du pays y étant étrangère au départ.

La charte de 1814 légèrement remaniée par leurs soins restait le credo du nouveau régime réservant comme le précédent le droit de suffrage aux seuls riches. Cela peut surprendre de la part d’authentiques libéraux. On s’imagine communément que l’hostilité au suffrage universel n’avait d’autre cause à cette époque que la méfiance des possédants vis-à-vis des masses populaires porteuses à leurs yeux de la » révolution « , de la spoliation des biens.

Or cette hostilité était partagée par les libéraux avancés eux-mêmes qui jugeaient risqué et prématuré d’avoir à consulter un peuple surtout composé de terriens attachés à des intérêts bornés à l’horizon de leur village et par surcroît le plus souvent analphabètes. Seule, pensaient-ils, la fortune, du moins la grande aisance, pouvait affranchir des préoccupations » vulgaires « . Il y avait là d’une certaine manière comme une survivance du vieil esprit où chacun devait rester dans l’ordre où l’avaient placé sa naissance, sa fortune voire la faveur du prince.

Par exemple ceux qui étaient soldats faute d’argent pour se faire remplacer n’avaient pas à se prononcer par leur vote sur les grandes options politiques de la nation. (N’était-ce pas un maréchal d’Empire, Soult, qui avait conçu un tel système de recrutement !)

Curieuse conception d’une démocratie ne peut-on s’empêcher de penser ! Or ce concept restait encore bien vague. L’hostilité au suffrage universel avait d’ailleurs d’illustres références : les constituants de 1790 n’avaient-ils pas jugé sage de distinguer entre citoyens » actifs » et » passifs « , Robespierre lui-même, refusé tout droit de suffrage aux » domestiques « , aux ouvriers agricoles… ? Quant à cette fameuse loi Le Chapelier, votée à l’arraché en juin 1791, aucun esprit réputé sensé à l’époque n’aurait osé demander son abrogation par crainte des bouleversements incontrôlables qui pouvaient s’ensuivre.

En fait, le suffrage censitaire, réservé au privilège de l’argent, loin d’être source de stabilité, avait surtout de lourds inconvénients ; malthusien dans son principe, reposant sur une base bien trop étroite de recrutement, et donc de renouvellement du personnel politique, il excluait la plupart des » intellectuels « , des talents divers, des » capacités » comme on disait alors, il rétrécissait le champ des ambitions personnelles à un petit cercle d’hommes, toujours les mêmes, aussi avides et jaloux de pouvoir que prompts à se dégager pour s’opposer entre eux : Ça ne peut être que vous ou moi aurait confié Thiers à Guizot, un jour de franche explication.

On assista à ce spectacle peu édifiant pour une opinion d’autant plus frondeuse qu’elle se voyait tenue à l’écart : les leaders du pays légal, Thiers en tête, se mirent à scier la branche sur laquelle ils s’étaient assis. Ce dernier fut la plus parfaite illustration d’un phénomène de métamorphose assez commun en politique : l’homme de pouvoir oublie l’opposant, il devient un homme tout autre. Ce phénomène, qui réserve plutôt d’heureuses surprises, se révélait désastreux dans le cas présent. N’en donnons que le premier exemple : déçu dans son ambition de devenir chef du gouvernement, Thiers s’était joint à l’opposition parvenue à se mettre d’accord sur deux projets de réformes.

1) L’incompatibilité de mandats parlementaires et d’exercice de fonctions publiques (moyen de débarrasser la Chambre de 150 fonctionnaires votant sur ordre).

2) Un élargissement conséquent du droit de suffrage.

Appelé par le roi à contrecœur, Thiers tergiverse, explique à ses collègues que cette réforme, au demeurant souhaitable, n’est pas tout à fait mûre, que l’on a intérêt à attendre encore un peu… Une seule explication à ce changement d’attitude : il savait l’hostilité de la France rurale à l’aventurisme extérieur.

Rien de tel qu’une bonne guerre, estimait Thiers, pour sauver le roi de ses embarras.

Mais à l’inverse, de bonnes réformes internes ne sont-elles pas des antidotes autrement opportuns pour recentrer une opinion, d’autant plus prompte à externaliser ses rêves de grandeur, sa nostalgie irraisonnée d’un passé glorieux, que ceux qui poussent à la guerre ne sont pas en général ceux qui la font (issus surtout des classes rurales, instruites des dures réalités de la guerre et plus pacifiques par tradition).

Le roi et Guizot ne virent pas qu’il n’y avait guère de risque, tout au contraire, à ouvrir plus largement le droit du suffrage, dans la perspective d’une bien meilleure représentation de la » France profonde « . Anglomanes l’un et l’autre, fort bien informés (le roi est un lecteur assidu des journaux britanniques), ils avaient pourtant sous les yeux l’exemple de la réforme anglaise accomplie au cours des années 1830, à l’instigation d’un tory : Lord Grey. Aussi désirée par la petite bourgeoisie que redoutée par la classe dirigeante, elle n’avait produit ni les miracles attendus par les uns, ni les désastres annoncés par les autres : le nouvel électorat s’était montré raisonnable et l’agitation s’était dissipée.

On sait que la monarchie de Juillet allait tomber en février 1848 sur la question du droit de suffrage bloquée depuis dix-huit ans. L’entêtement de Guizot et du roi à ne pas lâcher du lest (disons à doubler au mois l’électorat), à s’accrocher à un pays légal devenu une fiction juridique reste difficilement excusable.

Signes avant-coureurs d’une révolution

On sait que crises économiques profondes et disettes préludent en général aux révolutions.

En 1845 les récoltes sont mauvaises, en 1846 c’est pire, surtout dans les pays où la pomme de terre (qui pourrit alors sur pied) est à la base de l’alimentation, comme en Irlande (qui connaît la famine et l’exode de sa population), en Allemagne du Nord (où la mortalité devient effrayante à Berlin dans les classes pauvres).

En 1847 les récoltes redeviennent normales mais dans l’intervalle les denrées alimentaires ont renchéri et l’hiver 1847–1848 est rigoureux. Le chômage dû à la crise s’est étendu en France : 20 % dans les mines, 40 % dans le textile, frappé selon un processus économique classique par une mévente consécutive à l’assèchement des ressources des classes défavorisées. Les faillites se multiplient. Ce qui par surcroît n’arrange pas les choses depuis 1846, c’est le surplus mal résorbé de l’afflux à Paris de main-d’œuvre occasionné par l’énorme chantier des » fortifs » de la capitale lancé au début des années 1840 par Thiers et maintenant achevé.

DEUXIÈME PARTIE

LA RÉPUBLIQUE INTROUVABLE

Les journées de février 1848

L’opinion était agitée depuis plusieurs mois par » la campagne des Banquets » menée au nom de la réforme électorale, un banquet monstre avait été projeté à Chaillot pour le mardi 22 février 1848. Son interdiction pure et simple par ordonnance du préfet de police (l’incapable et suffisant Delessert) qui s’en remettait au général Jacqueminot lequel répondait » sur sa tête » du loyalisme, devenu douteux, de la garde nationale, avait provoqué, selon un processus bien rodé, la levée de quelques barricades dont la troupe s’était vite rendu maître.

Louis-Philippe, enfin éclairé sur les dispositions d’esprit de la garde nationale (et donc de sa » bourgeoisie ») qui gagnait ses postes au cri de » Vive la réforme ! » s’était décidé à lâcher Guizot pour appeler successivement Thiers et Odilon Barrot, mais des événements tragiques allaient prendre de vitesse ces initiatives tardives d’apaisement : la nuit venue, une colonne nombreuse de manifestants s’était portée boulevard des Capucines où était alors situé le ministère des Affaires étrangères, pour y conspuer Guizot.

Une bousculade, un coup de feu, le bataillon de ligne chargé de sa garde s’étant cru attaqué avait riposté par une fusillade couchant sur le sol une quarantaine de manifestants. Des insurgés décidés avaient alors chargé les cadavres sur des tombereaux pour les promener à travers Paris, excitant les cris de vengeance de la foule. Le lendemain, Paris en insurrection se couvrait de barricades.

Le 24 février, le maréchal Bugeaud appelé pour rétablir l’ordre s’avouant débordé, Louis-Philippe menacé aux Tuileries, mais refusant de donner l’ordre de tirer sur la foule, (ce qui est à son honneur) renonçait au trône en faveur de son petit-fils, le » comte de Paris « , fils du duc d’Orléans mort accidentellement en 1842. On sait que cette ultime tentative pour sauver la monarchie allait échouer : la foule avait envahi la Chambre au moment où elle venait de se prononcer en faveur de la régence de la duchesse d’Orléans.

Odilon Barrot avait alors saisi l’occasion pour retourner la situation : Est-ce qu’on prétendrait remettre en question ce que nous avons décidé par la révolution de Juillet ? Et l’opposition emmenée par Lamartine proclamait la République, le droit au suffrage universel…

Un certain nombre de personnalités désignées parmi les opposants les plus notoires, mandatées par l’Assemblée pour constituer un gouvernement provisoire, se réunirent le 25 février à l’Hôtel de Ville pour régler leurs attributions : Lamartine aux Affaires étrangères, Ledru-Rollin à l’Intérieur, Crémieux à la Justice, Arago à la Marine et aux Colonies, Marie aux Travaux publics…

Entraient par ailleurs dans le nouveau conseil : Garnier-Pagès, Marrast, Carnot, Louis Blanc, Flocon… et l’ouvrier Albert que l’on dut aller quérir dans un café voisin pour l’arracher à ses états d’âme. (Il ne savait encore si sa place était auprès de ses nouveaux collègues ou… auprès des émeutiers, méfiants à l’égard d’un nouveau gouvernement dont on ignorait les intentions.)

Sa présence au sein du gouvernement provisoire semblait en effet indispensable pour faire face à la confrontation des plus dangereuses qui s’annonçait : une foule énorme convergeait dans l’après-midi, vers l’Hôtel de Ville, exigeant la proclamation de la » République sociale » gagée par l’adoption du drapeau rouge, symbole de ses revendications.

Il faut ici mesurer la précarité de la situation où se trouvait un gouvernement improvisé, sans pouvoir et moyens réels, n’ayant autour de lui que quelques gardes nationaux sans armes… et élèves de l’École polytechnique venus se mettre à sa disposition5.

> Face à lui, une multitude frémissante, capable de se porter à tous les excès, prompte à se croire trahie, bien décidée cette fois à ne pas voir escamotée, comme en 1830, ce qu’elle pensait être » sa révolution « .

Les membres du gouvernement, craignant le pire, s’en remirent à Lamartine pour faire face. Admirable de sang-froid, d’à propos, d’éloquence persuasive, ce dernier essaya d’abord de faire entendre raison à 7 ou 8 délégués de la foule, qui, forçant les barrages, avaient fait irruption en armes dans la salle des séances.

Il protesta d’abord contre les doutes injurieux formulés par ses interlocuteurs : ses collègues et lui n’avaient-ils pas donné assez de gages à la démocratie, n’étaient-ils pas acquis à la cause des travailleurs ? Qu’on les laisse œuvrer en paix à la solution des problèmes posés… !

Ne parvenant pas à obtenir d’eux que l’on fasse confiance à la République, Lamartine, nullement décontenancé, mit fin à la discussion :

Vous réclamez le drapeau rouge, vous voulez sur l’heure l’imposer à la France ? La question est trop grave pour être réglée ici entre nous. Le peuple seul peut la trancher. Allons le consulter !

Tous quittèrent à cet instant la salle pour se porter au-devant de la foule.

Après un long moment pour obtenir le silence, faire taire les cris de » Vive le drapeau rouge ! » Lamartine, s’imposant enfin à l’attention, lança d’une voix forte portant aux extrémités de la place l’apostrophe célèbre fidèlement notée le jour même par Freycinet (A 5) que l’on peut difficilement omettre de rappeler ici :

… Citoyens, le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec nos libertés et nos gloires, tandis que le drapeau rouge n’a fait que le tour du Champ-de-Mars, baigné dans les flots du sang du peuple. Vous le repousserez tous avec moi !

Un bref silence… La foule, subjuguée, sous le coup de l’émotion, se mit à clamer de toutes parts : » Vive le gouvernement provisoire ! Vive Lamartine ! Vive le drapeau tricolore !… Tandis que disparaissaient les uns après les autres, comme saisis de honte, les drapeaux rouges brandis quelques instants auparavant. »

Cela peut paraître à peine concevable mais c’est bien ainsi, par la magie du verbe, que les masses parisiennes firent crédit à la IIe République, que la méfiance fit place un temps à l’enthousiasme contagieux, que l’on vit bientôt des prêtres bénir un peu partout des arbres de la liberté.

La cause de la République nouvelle l’emportait sur les sanglants souvenirs qu’on voulait lui substituer.

L’avènement du suffrage universel

Faisons grâce ici au lecteur, pour n’en rappeler que les principaux jalons, de l’évolution de la situation, tant économique que politique, en fait de sa dégradation continue jusqu’à la semaine tragique de juin 1848.

L’euphorie générale ne devait durer que quelques jours, le temps de la prise de conscience des défis contradictoires et des énormes problèmes posés au gouvernement provisoire. Les semaines de mars s’avérèrent tumultueuses :

- Il fallait sans cesse parlementer avec les insurgés réclamant des satisfactions immédiates, en premier lieu concrétiser le » droit au travail » exigé par Louis Blanc, question d’autant plus redoutable que le nombre de chômeurs s’alourdissait avec la multiplication des fermetures d’usines ne recevant plus de commandes.

Décidée le 27 février la création » d’Ateliers nationaux » se heurta à des difficultés considérables de mise en œuvre, confiée à une Commission séparée des travailleurs siégeant au palais du Luxembourg et présidée par Marie. Il eût sans doute été judicieux d’ouvrir divers chantiers d’utilité publique notamment d’infrastructure d’un réseau de voies ferrées encore embryonnaire, on trouva plus simple et expéditif de concentrer la main-d’œuvre, principalement sur le vaste terrain encore non aménagé du Champ-de-Mars, et de l’occuper à des tâches d’intérêt très contestable. - Il fallait en second lieu calmer l’ardeur belliqueuse de meneurs exigeant que l’on aille (entre autres choses) délivrer la Belgique de sa monarchie pour y proclamer la république. (Ledru-Rollin, sans en référer à Lamartine, se prêta à une opération dans ce sens qui échoua lamentablement.) Ce fut surtout la tâche de Lamartine dont il s’acquitta avec efficacité comme d’apaiser les craintes des ambassades étrangères à Paris.

Il était en revanche autrement facile de donner suite au droit, solennellement proclamé, de tous les citoyens au suffrage… à cela près que l’on commençait à se demander sérieusement si la province restée calme était à l’unisson de Paris.

Les Ateliers nationaux du Champ-de-Mars, Paris, mars à juin 1848. L’entassement de main‑d’œuvre sur ce terrain (plus vaste qu’aujourd’hui et non aménagé, qui ne répondait à aucune utilité pratique) devint vite un centre d’agitation permanent.

© COLLECTION VIOLLET

C’est du côté de l’aile la plus avancée que l’appréhension à ce sujet était la plus vive, aussi les socialistes organisèrent-ils le 17 mars une manifestation de masse pour réclamer l’ajournement des élections, et faire ainsi pression sur le gouvernement. Intimidé, ce dernier accepta de reporter au 23 avril la date du scrutin. La faction la plus dure de la gauche (les » communistes » comme on commençait à l’appeler) voulut mettre à profit ce répit pour tenter de s’emparer de l’Hôtel de Ville mais se heurta sans succès à la garde nationale. Cette nouvelle manifestation à huit jours des élections suscita surtout dans l’opinion une vive hostilité contre les fauteurs de désordre.

Vint le jour tant attendu où le suffrage universel allait parler pour la première fois, avec un taux record de participation, jamais atteint depuis lors, proche de 85 %.

Il fallut se rendre à l’évidence. La France dans son ensemble aspirait avant tout à l’ordre, la province désavouait l’expérience parisienne. Si elle ne se prononçait pas explicitement contre la République, néanmoins sur les 800 députés élus, on en comptait à peine 100 dont le républicanisme était au-dessus de tout soupçon, les autres étant, dans la plupart des cas, des modérés teintés d’orléanisme ou des légitimistes inavoués, très peu d’ouvriers, une vingtaine tout au plus, ainsi que quelques bourgeois socialisants.

Ainsi le paysage politique de la France n’était plus du tout le même, l’horizon n’était pas plus aux réformes radicales à l’intérieur qu’aux aventures guerrières pour la délivrance des nationalités. Il serait plus exact de dire que la France » profonde » ne répondait pas à l’image accréditée par les cercles politiques ou les journaux parisiens. Contrairement aux préjugés à son encontre des milieux conservateurs, le suffrage universel n’était pas synonyme de montée en puissance de la révolution. Décidément la « politologie » était un art encore bien balbutiant au niveau national.

Le premier geste de l’Assemblée fut de dissoudre le gouvernement provisoire et de le remplacer par une Commission exécutive de 5 membres (3 modérés plus Lamartine et Ledru-Rollin) excluant ainsi toute participation socialiste.

La gauche révolutionnaire s’estimant jouée (on ne lui avait pas laissé le temps de faire campagne…) tenta alors un coup de force le 15 mai pour renverser le nouveau gouvernement : des insurgés excités par les clubs s’emparèrent de l’Hôtel de Ville tandis qu’une foule vociférante envahissant aux cris de » Vive la Pologne ! » le palais Bourbon où le pompier Huber, monté à la tribune, proclamait la dissolution de la nouvelle Assemblée. Il faut préciser que cet épisode pour le moins ridicule était la conséquence de l’incurie d’un certain général Courtais, responsable de l’ordre à Paris, qui n’avait pas jugé opportun de prendre des dispositions de protection de l’Assemblée.

Précisons pour l’anecdote qu’à cette nouvelle les polytechniciens se portèrent en armes pour libérer le palais Bourbon, ils arrivèrent après que la situation fut reprise en mains, on les dirigea alors vers quelques points chauds de la capitale notamment à la caserne Saint-Victor pour désarmer un corps de factieux.

Ceux des députés socialistes soupçonnés de complicité avec l’émeute ainsi que leurs leaders notoires tels Blanqui et Barbès furent arrêtés pour passer en jugement quand ils ne réussirent pas à prendre la fuite. La gauche parisienne se trouvait décapitée.

En réalité, des événements très graves se préparaient avec la fermeture imminente des Ateliers nationaux, sources de gaspillage et foyers d’agitation permanente. L’Assemblée ayant fixé au 21 juin leur dissolution, la décision fut notifiée le 22 à une délégation ouvrière sans égards pour ses protestations.

Le lendemain des ouvriers se rassemblaient place de la Bastille, l’un d’eux, un obscur chef de section aux Ateliers nationaux (nommé Pujol), les harangua au pied de la colonne de Juillet et donna le signal de l’insurrection. Le soir même, la population ouvrière avait pris les armes ; la moitié est de Paris se couvrait de barricades. Cette fois l’Assemblée ne fut pas prise au dépourvu ; écartant les cinq membres de la Commission exécutive, elle donna tous pouvoirs au général Cavaignac (X 1820, le frère de Godefroy) pour réprimer la “ sédition ”.

Ce qui fut fait méthodiquement en trois jours au prix de combats acharnés faisant de part et d’autre pas moins de mille morts (parmi eux Mgr Affre, archevêque de Paris, qui avait tenté de s’interposer entre les combattants). Suivirent des arrestations en masse, dix mille environ, des conseils de guerre expéditifs et quatre mille peines de déportation (pour la plupart en Algérie) prononcées contre les insurgés. Cette sanglante semaine allait causer dans Paris et dans toute la France une impression profonde : la capitale avait cessé d’être révolutionnaire, flétrissant ces tentatives de subversion de l’ordre social et de la propriété, suscitant un peu partout selon le langage de l’époque la haine des “ partageux ”. Au sein du mouvement socialiste très affaibli, le sentiment général tourna au découragement.

Une Constitution “ providentielle ”

Chacun était conscient de l’urgence de mettre fin au provisoire en dotant d’assises constitutionnelles cette jeune République fragile, livrée aux humeurs de la rue.

La nouvelle Assemblée s’était elle-même déclarée constituante, déléguant à une commission de 18 membres présidée par Marrast le soin de préparer un projet de Constitution. Elle comptait dans son sein des personnalités qualifiées, comme Odilon Barrot et surtout Tocqueville (A 6), qui s’étaient immédiatement mises au travail, livrant un avant-projet en juin, remanié au cours de l’été et finalement voté le 4 novembre 1848.

Examinons brièvement ses principales dispositions :

La France se constitue en République dans la fidélité aux idéaux révolutionnaires de liberté, égalité, fraternité, proclame la souveraineté nationale, se donnant comme but d’assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société. Le “ droit au travail ” (sur l’insistance de Louis Blanc) et le droit à l’assistance sont placés parmi les Droits de l’homme. On y inscrit par ailleurs les gratuités de l’enseignement primaire, de l’éducation professionnelle, la proportionnalité de l’impôt. (Toutes ces belles dispositions resteront en fait à l’état d’intention.)

Le pouvoir législatif est confié à une Assemblée unique de 750 membres élus pour trois ans au suffrage universel, tandis que le pouvoir exécutif est délégué pour quatre ans, mandat non renouvelable, à un président élu au suffrage universel direct et seulement responsable devant lui : il commande l’armée et la diplomatie, nomme ministres et fonctionnaires, déclare la guerre, signe les traités.

Ainsi la séparation des pouvoirs législatif et exécutif est absolue puisque l’Assemblée ne peut révoquer le président qui ne peut luimême la dissoudre.

Qu’un consensus ait pu s’établir sur un projet aussi sommaire entre des politiciens avertis (comme Odilon Barrot), un fin connaisseur de “ la démocratie aux USA ” (Tocqueville), des juristes alors renommés (comme Cormenin) ne manque pas d’étonner.

Rien n’était prévu en cas de conflit entre les deux pouvoirs théoriquement égaux mais tôt ou tard rivaux. Si les ministres pouvaient être choisis parmi les parlementaires, leur responsabilité n’était pas clairement définie. En réalité, l’élection au suffrage universel du président conférait à ce dernier un champ d’action privilégié, disposant à son gré du pouvoir de nomination aux postes clés (préfets…). Tenant son pouvoir personnel du suffrage universel, sa légitimité apparaissait supérieure en cas de conflit avec la future Assemblée.

Lors de l’examen du projet par les constituants, le mode d’élection du président de la nouvelle République retint surtout l’attention en raison de l’insistance de certains députés pour qu’il soit l’élu de l’Assemblée et non du peuple, l’alternative entre une République parlementaire et un régime présidentiel leur apparaissant comme un enjeu majeur.

Intervenant avec fougue dans le débat, Lamartine avait donné libre cours à son éloquence pour rallier de nombreux hésitants à son propre choix du suffrage universel confondu avec l’essence du régime républicain, si le peuple veut la République, qu’il le montre par son vote…

Je sais bien qu’il y a des moments d’aberration dans les multitudes, qu’il y a des noms qui entraînent les foules comme le mirage entraîne les troupeaux, comme le lambeau de pourpre attire les animaux privés de raison. Je le sais, je le redoute plus que personne car aucun citoyen n’a mis peut-être plus de son âme, de sa responsabilité et de sa mémoire dans le succès de la République…

Il faut ici bien comprendre qu’à cette époque la doctrine républicaine considérait que le régime parlementaire était d’essence conservatrice et que le pouvoir exécutif ne devait pas dépendre d’une Assemblée susceptible de rétablir le pouvoir monarchique. En conséquence l’exécutif devait pouvoir s’appuyer sur le suffrage universel, ce qui supposait que le président élu soit indépendant et au-dessus des partis de l’Assemblée.

Le risque était grand objecta avec bon sens et insistance un fervent républicain, Jules Grévy (le futur président de la IIIe République, dont le seul tort sera d’avoir un gendre véreux), de voir quelque prince héritier des régimes défunts s’emparer du pouvoir, afin de mieux étouffer la République par la suite. Messieurs les Constituants éludèrent ces objections ce qui autorise à nourrir quelques soupçons quant aux arrière-pensées des orléanistes et des légitimistes.

Il revint à Lamartine de clore poétiquement le débat : Il faut laisser quelque chose à la Providence.

(On sait en faveur de qui celle-ci devait bientôt se prononcer.)

Le “ Comité de la rue de Poitiers ”

Adolphe Thiers, lithographie d’après nature, par Patout.

© COLLECTION VIOLLET

Les orléanistes regroupés autour de Thiers avaient constitué une “ union électorale ” ratissant large parmi les sensibilités politiques “ rassurantes ” : Odilon Barrot (l’ex-promoteur de la “ campagne des Banquets ” en 1847), Falloux, Montalembert, Berryer, Molé (avec qui il s’était réconcilié), etc. Ce comité électoral, bientôt dénommé “ de la rue de Poitiers ” en raison du choix de l’hôtel de Poulpry (bien connu des polytechniciens aujourd’hui) pour y tenir ses assises, disposait de nombreux relais locaux dans chaque département.

Thiers, promoteur et cerveau du “ parti de l’Ordre ”, jugeait suicidaire le choix d’un candidat au sein de son groupe et des gloires usées des défuntes monarchies, il n’eut pas de peine à convaincre ses amis qu’il était plus habile d’aller quérir à l’extérieur un homme neuf dépourvu d’expérience politique et donc présumé malléable.

Le prince Louis Napoléon, auréolé du prestige de son nom, objet de la curiosité du public, depuis sa rocambolesque évasion du fort de Ham (dans l’habit du maçon Badinguet), accouru à Paris à la faveur des événements, lui semblait avoir le profil recherché.

Lithographie de F. Sorrieu figurant le plébiscite du prince Louis Napoléon. © COLLECTION VIOLLET

Bientôt convaincu de la pertinence de ce choix, le “ Comité de la rue de Poitiers ” mit son efficace appareil électoral au service du Prince lequel ne se fit pas trop prier, admirablement conseillé surtout par son demi-frère Morny et par son homme de confiance Persigny (le ministre de l’Intérieur du futur empereur), l’un et l’autre habiles à modeler l’image et le programme politique du Prince comme à décider des journaux influents à faire campagne en sa faveur.

Naturellement tout fut mis en œuvre pour faire de l’ex-carbonaro et conspirateur un candidat assagi et tout à fait présentable.

Dépourvu de toute arrière-pensée de rétablir le trône impérial, il se garda bien par ailleurs de parler étourdiment comme tout le monde de réformes sociales (susceptibles de leur nuire aupès de l’électorat conservateur).

Louis Napoléon (selon le mot de J. Bainville) s’était métamorphosé “en conservateur avec un langage démocratique”, un mélange qui n’était pas sans rappeler, faut-il le faire observer, les idées et traditions du grand empereur toujours présent dans les mémoires.

Le plébiscite de décembre

La Constitution ayant dit que la République devait avoir un président plébiscité par le peuple on procéda sans délai à l’élection, qui eut lieu le 10 décembre 1848, pour décider du sort des quatre candidats (“ le Prince ”, Cavaignac, Ledru-Rollin, Lamartine).

Le résultat fut à la hauteur de efforts déployés et des espoirs mis par le “ parti de l’Ordre ” sur le premier, plébiscité (à la surprise générale d’ailleurs) par 72% des voix. 20% seulement s’étaient portées sur Cavaignac.

Il est vrai que ce dernier était victime d’un malentendu. S’imaginant le sauveur du régime et se présentant comme tel, certes son loyalisme républicain était au-dessus de tout soupçon de césarisme, mais son image était bien différente en réalité, celle du militaire zélé, trop zélé même, ayant accompli en bon technicien la mission ingrate de sauver l’ordre. De leur côté, les masses ouvrières le honnissaient pour sa brutalité, rejetant pour longtemps l’image d’une République assassine, insensible à leur misère, comme si Marianne avait troqué sa féminité entraînante contre… des bottes, une culotte de peau et une cravache.

Ce furent moins les suffrages républicains qui se portèrent sur lui que l’électorat légitimiste de l’Ouest plus sensible au soldat personnifiant l’ordre et l’honneur militaires.

Avec 5 % seulement des voix, Ledru-Rollin faisait figure de grand perdant, les départements considérés comme les plus “ rouges ” lui avaient préféré Louis Napoléon Bonaparte.

Ainsi fut propulsé et mis sur orbite ce dernier, devenu par la grâce de Thiers le “ Prince-Président ”, mais secrètement bien décidé à se libérer le moment venu de son contrôle.

Remarquons incidemment que cette belle machination avait été ourdie par celui qui était considéré parmi ses pairs comme l’oracle, le maître incontesté de l’astuce politicienne… et pourtant amené bientôt à se repentir de son option.

On ne saurait, à simplement y réfléchir, ne pas mesurer l’importance du facteur psychologique sur ce scrutin. À l’issue d’un passage périlleux, la main assurée qui se tend sur l’autre bord, vous évitant le dernier faux pas, ne met-elle pas le point final à vos angoisses ?

Ainsi sans doute a pu s’imposer aux Français Louis Napoléon, déjà auréolé du prestige de son oncle illustre, après cette périlleuse traversée de la fondrière quarante-huitarde.

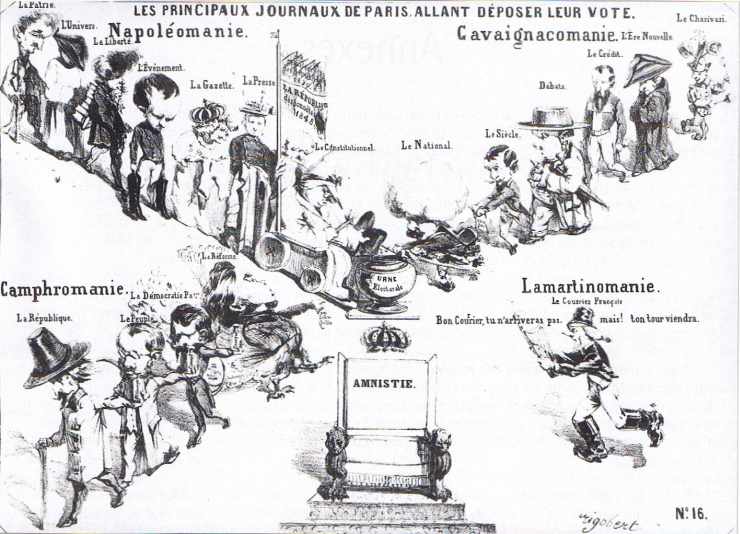

Gravure satirique figurative des tendances des différents journaux parisiens avant l’élection présidentielle du 10 décembre 1848 (“camphromanie ” pour Ledru-Rollin). © COLLECTION VIOLLET

(À suivre)

Lamartine, poète adulé à Paris depuis 1820, très ouvert aux problèmes politiques de son temps, avait fait paraître en 1831 une brochure Sur la politique rationnelle. Peu importait à ses yeux la forme extérieure de l’État et de son chef, monarchie ou république, l’essentiel était que certains principes fondamentaux soient respectés : liberté de presse, gratuité de l’enseignement, séparation complète de l’Église et de l’État, suppression de la peine de mort, etc. En un mot, le poète appelait de ses voeux l’instauration d’une authentique démocratie.

Lamartine, poète adulé à Paris depuis 1820, très ouvert aux problèmes politiques de son temps, avait fait paraître en 1831 une brochure Sur la politique rationnelle. Peu importait à ses yeux la forme extérieure de l’État et de son chef, monarchie ou république, l’essentiel était que certains principes fondamentaux soient respectés : liberté de presse, gratuité de l’enseignement, séparation complète de l’Église et de l’État, suppression de la peine de mort, etc. En un mot, le poète appelait de ses voeux l’instauration d’une authentique démocratie.