Evasion au Bengale

Calcutta est une cité immense, située en bordure de la basse plaine du Gange et du Brahmapoutre, et où s’étalent la frénésie et la misère du monde. Mais c’est aussi en Inde et par excellence la cité des nuits musicales, des danses classiques rituelles et du mysticisme poétique chanté par son grand prophète : Rabindranath Tagore. Je m’y suis installé au tout début des années soixante-dix. Souvent je me rendais à pied à mon bureau et devais alors traverser ces rues inégales, aux revêtements défoncés, aux plaques d’égouts égarées, aux tranchées ouvertes puis abandonnées et où vivaient, de jour comme de nuit car elles n’avaient pas d’autres points d’habitation, dormant sous des abris de fortune à même le trottoir, des populations sans ressources.

J’appris bientôt qu’une communauté de religieuses catholiques s’était installée tout près de mon bureau (cela ne courait pas les rues en Inde où les chrétiens ne représentaient que quelque 2,6 % de la population, soit quand même, dans cette fourmilière humaine, près de 20 millions d’âmes). Or ces religieuses s’étaient fixé une mission originale : elles parcouraient nuitamment les rues les plus déshéritées à la recherche de vieillards et de malades en état désespéré, les transportaient jusqu’à leur maison et là, dans des salles silencieuses appelées » mouroirs » leur tenaient la main avec douceur pour qu’ils puissent trépasser en dehors des immondices de la ville dans la sérénité et la dignité. Même quand on n’est pas un modèle de philanthropie on ne peut rester insensible à tant de dévouement ; je me décidai donc à me rendre un matin chez ces religieuses afin de les connaître et même, si possible, de les aider.

J’ai encore le souvenir de mon arrivée au couvent. On était à la période de ciel bas et plombé qui précède immédiatement l’éclatement de la mousson et où la température, malgré la proximité de la mer, atteint et dépasse les 40 degrés centigrades. Je commençai par ne pas trouver la porte d’entrée car elle était cachée par deux énormes bufflesses, dont l’une, les deux pattes avant sur la marche, lisait à pleine langue et à pleine mandibule un journal happé sur un étal voisin. (Le matin, à l’heure de la distribution du lait, des bufflesses sillonnent les rues de Calcutta à cause de la fâcheuse habitude des laitiers qui mouillent abondamment leur produit ; d’où l’exigence des clients d’assister personnellement devant chez eux à la traite des animaux.) Je poussai doucement le museau de la bête intellectuelle et pus ainsi m’introduire chez les filles du Seigneur, dans une grande cour intérieure entourée de bâtiments modernes, c’est-à-dire dépourvus de ces décorations inspirées de la jolie tradition bengali, mais néanmoins noircis et endommagés par les pluies ardentes de plusieurs moussons successives.

Autour de moi je vis d’abord de l’eau, beaucoup d’eau, qui dessourçait de nombreuses extrémités de tuyaux sans robinets et se rassemblait en courants attirés par les points bas. Cela était plutôt sympathique étant donné la chaleur accablante. Mais en même temps je distinguai un, puis deux, puis dix, puis vingt voiles blancs, bordés de bleu ciel qui s’agitaient à qui mieux mieux et laissaient échapper rires étouffés et cris de défoulement. C’étaient les sœurs, la plupart jeunes et turbulentes, trop heureuses de pouvoir, à cette heure, jouer avec leur seau et avec de l’eau. Il faut savoir que la règle communautaire interdit aux religieuses la propriété de tout bien matériel personnel à l’exception, pour chacune, de deux saris et d’un seau, ce seau dont en Inde ne se séparent jamais les femmes du peuple qui ont toujours quelque chose à laver ou à immerger, ou même à transporter. Mon irruption ne les étonna ni ne les interrompit.

Je me rendis compte que parmi elles il n’y avait ni portières ni tourières ni prieures ni converses, laies ou écoutes, seulement une supérieure et qu’elles vivaient comme des sortes d’abeilles affairées, lesquelles, pour se reposer d’une vie austère consacrée aux malheurs des autres, aimaient se confondre en ablutions.

J’essayai d’attirer l’attention des plus proches, me doutant bien qu’elles ne parlaient que le bengali. Mais elles comprirent vite ce que je cherchais et me montrèrent du doigt et du menton la direction que je devais prendre, et qui aboutit à une religieuse, âgée celle-là, la supérieure. Elle lavait comme les autres son sari de rechange dans son seau personnel et mit un temps infini pour réagir à mon approche. Elle avait un visage ingrat mais qui recelait un monde de sérénité et d’expérience maîtrisée. Je lui expliquai brièvement, dans un anglais qu’elle sembla comprendre, le but de ma visite et attendis sa réponse, avec anxiété tant l’impassibilité totale de son attitude ne me permettait aucune prévision. Elle resta longtemps silencieuse, tordant consciencieusement son sari, puis, soudain jeta un regard évasif dans ma direction et me dit :

On n’a pas besoin de vous !

Et sans plus de circonlocution elle mit le sari essoré dans son seau et disparut comme par enchantement dans les profondeurs de la maison conventuelle.

C’est ainsi que j’ai été proprement éconduit par Mother Teresa, qui était alors un personnage à peu près inconnu sauf dans les quartiers misérables de Calcutta, mais qui était pourtant déjà une sainte vis-à-vis du Ciel avant de le devenir plus tard, – prix Nobel de la paix aidant -, aux yeux de toute la terre.

Depuis lors, Mother Teresa est morte. Dans quelques années elle sera canonisée et pourra figurer, en statue, sur les autels. De temps en temps je me plais à l’invoquer, l’imaginant aisément au milieu des anges et des séraphins et lui demandant, dans mes pensées, de ne plus me rabrouer depuis le ciel comme elle s’est plu à le faire sur la terre un certain matin au seuil de la mousson à Calcutta.

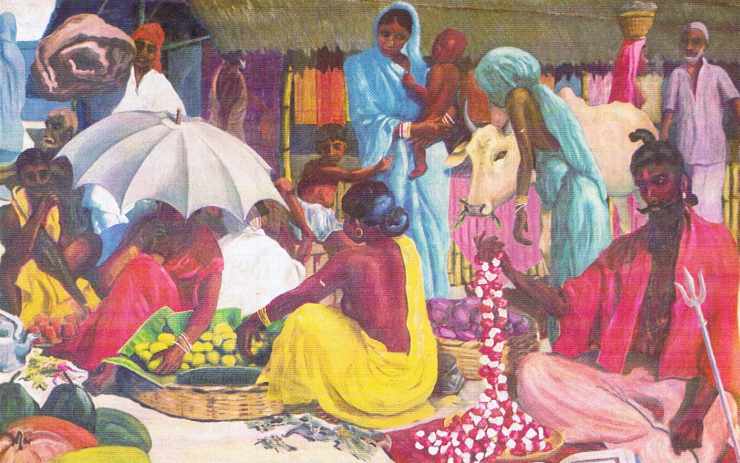

Scène de marché à Calcutta, huile sur toile de Gabriel Périn.