Devons-nous avoir peur du nucléaire ?

Des risques incontestables

Ne pas avoir peur ne signifie pas qu’on décide d’ignorer les risques liés aux applications pacifiques de l’énergie nucléaire. Au contraire, il faut bien les connaître, dans leurs natures diverses, afin de se convaincre qu’ils sont correctement maîtrisés tant dans les techniques mises en œuvre qu’au travers des hommes et des organisations qui en sont responsables.

Avant de s’engager dans une description de l’état des connaissances en matière de risques nucléaires, il faut se poser la question préalable : sont-ils bien identifiés ? On ne peut se protéger d’un risque dont on ignore l’existence, et nous connaissons tous des exemples où le risque n’a été identifié qu’après l’accident.

Dans le cycle de mise en œuvre de l’énergie nucléaire, qui part des mines d’uranium et se termine par l’élimination des déchets, les centrales électronucléaires représentent l’étape où objectivement les risques sont les plus importants, tant pour l’homme que pour l’environnement. Ces risques ont été identifiés très tôt. Alors que la Seconde Guerre mondiale venait à peine de s’achever, que les études sur les applications pacifiques de cette nouvelle énergie en étaient à leur début, les Américains créaient en 1947 un Comité de Sécurité. Son président était Edward Teller, physicien d’origine hongroise qui avait quitté son pays au début de la guerre et joué un rôle important dans le développement des armes atomiques américaines. C’est lui qui fit la première déclaration publique sur les dangers présentés par une centrale nucléaire, près de quarante ans avant Tchernobyl :

Le grand public pense que le principal danger d’une centrale nucléaire est qu’elle risque d’exploser. Une explosion ne serait dangereuse que pour le voisinage immédiat et ses effets destructeurs se limiteraient aux opérateurs. La présence de poisons radioactifs dans les centrales nucléaires présente un risque beaucoup plus grand pour le public. Lors d’un accident nucléaire, les poisons peuvent se dégager dans l’atmosphère ou contaminer l’approvisionnement en eau. Leur concentration restera dangereuse dans un rayon de quinze kilomètres, et même, dans certains cas, jusqu’à cent cinquante kilomètres.

En quelques phrases, l’essentiel est dit. Une centrale ne peut pas se transformer en bombe atomique : les lois de la physique s’y opposent car l’énergie produite par la fission des noyaux d’uranium dans le cadre d’un phénomène de réaction en chaîne a pour premier effet de disperser les noyaux présents, et d’interrompre la chaîne. Dans une arme, des dispositifs sophistiqués contrecarrent cette dispersion et les noyaux fissiles restent assez proches pour obtenir l’énergie recherchée. De tels dispositifs n’existent pas dans une centrale et ne peuvent pas se créer spontanément. Dès lors, comme le dit Teller, si une explosion se produit par un début d’emballement de la réaction en chaîne, elle sera d’elle-même limitée.

Le danger est ailleurs. La fission de l’uranium produit à la fois de l’énergie, des neutrons, et des produits dangereux, les » produits de fission « . Les neutrons ne peuvent aller loin et ne constituent un danger que pour les exploitants de la centrale. Les produits de fission sont fortement radioactifs et émettent en permanence des radiations dites » ionisantes « . Le danger de ces radiations pour les êtres vivants est connu depuis le début du xxe siècle, en particulier à partir des effets observés sur les radiologues. Dès 1928, une commission internationale a été chargée de définir les mesures à prendre pour se protéger contre ces dangers. Les recherches se sont développées à partir des années cinquante et on en sait aujourd’hui beaucoup plus sur les effets des radiations ionisantes que sur ceux de bien d’autres produits dangereux.

Connaître les risques est nécessaire pour pouvoir les maîtriser. Le développement nucléaire dans le monde a cependant été marqué par un certain nombre d’accidents ; leur analyse a mis en évidence des erreurs et des fautes, alors même qu’aucun d’entre eux n’a révélé de risque non identifié. La connaissance des risques ne suffit donc pas. Il faut que les techniques propres à leur maîtrise soient bien étudiées et que leur efficacité soit vérifiée. Il faut que les hommes et les organisations responsables soient compétents et contrôlés. Je pense que ces conditions sont remplies aujourd’hui chez nous et chez nos voisins.

Une approche de sûreté rigoureuse

Les scientifiques et les ingénieurs qui ont jeté les bases de l’industrie nucléaire dans les années cinquante avaient le souci d’éviter que son développement ne soit marqué par les dramatiques accidents qui avaient accompagné en général le progrès industriel. Ils ont mis en œuvre des concepts de sûreté en avance sur ce qui se faisait dans les autres domaines.

Pour définir les mesures propres à prévenir les accidents, il faut d’abord identifier les défaillances qui pourraient causer un accident. Elles peuvent provenir de défauts sur les matériels et équipements utilisés. Elles peuvent trouver leur source dans des actions incorrectes des exploitants, des » erreurs humaines « . Elles peuvent enfin être provoquées par des événements extérieurs, naturels comme les inondations et les tremblements de terre, ou de source humaine, comme les chutes d’avion, les explosions de gaz ou encore d’éventuels actes de malveillance. Face à ces défaillances et à ces agressions, on met en place des » lignes de défense « . On entend par là des combinaisons cohérentes de dispositions de protection : barrières d’étanchéité, marges de sécurité, systèmes de sécurité enclenchés par des automatismes, ou encore procédures suivies par les opérateurs.

Une centrale sera sûre si, en face de toute défaillance et de toute agression, elle peut opposer des lignes de défense suffisamment » fortes « . On suppose, par principe, que tout dispositif de sécurité est vulnérable et peut ne pas remplir son rôle. Il doit donc être relayé par un autre dispositif. Il en est de même pour les lignes de défense : chaque ligne réduit le risque d’accident, mais c’est seulement grâce à leur » empilement en profondeur » que l’on peut atteindre un niveau de risque suffisamment faible pour être jugé acceptable. C’est sur ce concept de » défense en profondeur » qu’est fondée la sûreté nucléaire.

Cette approche n’est pas nouvelle dans son principe, mais dans le nucléaire elle a été systématisée. On y a généralisé les concepts d’automatisation (pour prévenir les erreurs humaines), de redondance (pour accroître la fiabilité par doublement ou triplement des sécurités), de diversification (pour éviter les défaillances de mode commun) et de séparation géographique (pour limiter les conséquences d’événements externes comme l’incendie).

Finalement, bien que tout soit fait pour prévenir les accidents, on a été au-delà en cherchant à en limiter les conséquences s’ils devaient survenir : c’est la mise en place d’une » enceinte de confinement « , bâtiment robuste et étanche qui ne sert à rien en fonctionnement normal, mais qui doit retenir la plus grande part de la radioactivité dégagée en cas d’accident grave. L’enceinte a fait la preuve de son efficacité en 1979 lors de l’accident de Three Mile Island aux États-Unis. Il n’y avait pas d’enceinte à Tchernobyl.

Un contrôle indépendant

Notre désir de réussir peut nous faire, en toute bonne foi, oublier des éléments qui ne vont pas dans le sens souhaité. Les scientifiques et les techniciens sont des hommes comme les autres. Lorsqu’ils se sont engagés dans l’aventure nucléaire, ils étaient décidés à éviter l’accident mais ils voulaient aussi aboutir à des résultats. Heureusement, dès le début, certains ont été assez lucides pour comprendre que, malgré leur compétence, ils risquaient de s’embarquer collectivement dans des voies dangereuses.

Ainsi est née une organisation qui oblige les concepteurs, les constructeurs, et les exploitants, à soumettre leurs projets à des organismes spécialisés, et à ne poursuivre leurs activités qu’à condition que ces organismes leur donnent formellement leur accord. C’est le rôle de l’autorité réglementaire de gérer cette organisation. Elle doit être compétente, aux plans scientifique et technique. Elle doit être indépendante, et ne pas se sentir engagée par le succès ou l’échec de l’entreprise. Elle doit disposer d’un pouvoir réel, capable d’imposer l’abandon du projet.

Les Américains ont créé dès 1947 cette autorité dans leur pays. Ils l’ont fait évoluer en fonction des progrès faits dans la mise au point industrielle de l’énergie nucléaire, et ils l’ont réformée à la lumière de l’expérience. Les pays nucléaires occidentaux qui ont développé le nucléaire civil ont suivi la même voie que les États-Unis en matière de sûreté et de réglementation. Une coopération efficace s’est développée entre les responsables et les experts, notamment au sein de l’OCDE, permettant d’atteindre un consensus international sur la sûreté nucléaire. En France, l’autorité de sûreté est aujourd’hui la Direction de la Sûreté des installations nucléaires (DSIN), placée sous la tutelle du ministère de l’Environnement.

La DSIN fixe les règles de sûreté que doivent observer tous les intervenants du programme nucléaire, les constructeurs des centrales comme leurs exploitants. Elle vérifie qu’elles sont appliquées correctement sur le terrain, et exige, si nécessaire, les corrections éventuelles. Elle examine chaque projet d’installation et ne l’autorise que si elle est convaincue que sa sûreté est garantie.

Elle procède à des inspections inopinées pour s’assurer que rien ne lui a été caché. Au cours de ce processus réglementaire, toutes les questions techniques sont abordées au fond. Les discussions peuvent faire apparaître des désaccords. Cela n’a rien d’étonnant, et confirme simplement que dans des affaires importantes et compliquées deux regards valent mieux qu’un. Ces désaccords doivent impérativement être résolus, c’est-à-dire aboutir à une communauté de vues, pour que l’on donne suite. Il arrive souvent que les médias mettent l’accent sur les différences de points de vue. Le public peut en retirer l’impression que » les experts ne sont pas d’accord entre eux « , et que finalement » on n’est sûr de rien « . Il devrait au contraire se sentir rassuré, en sachant qu’un projet ne peut être lancé et qu’une centrale ne peut fonctionner que si les experts en sont d’accord.

Le contrôle de sûreté par l’autorité réglementaire, qui bénéficie de l’appui de nombreux organismes experts2, est un processus » lourd « . Il coûte cher, et peut entraîner des retards dans les programmes. Il n’en reste pas moins indispensable si on veut que soit garantie l’efficacité de la démarche de sûreté.

La sanction du retour d’expérience

Arrivés à ce point dans la lecture de mon article, certains d’entre vous ne manqueront pas de se dire : c’est tout beau, tout bon (?), mais qu’est-ce que ça vaut en pratique, alors que les médias parlent d’installations nucléaires en panne, de fuites dans l’environnement, de manquements aux règles de sécurité, de remontrances des autorités aux exploitants, et j’en passe ? Et c’est vrai que l’approche de sûreté la plus élaborée n’a aucune valeur si elle n’est pas corroborée par le seul juge de paix qui compte, l’expérience. C’est bien sûr le cas ici, et je le montrerai par l’exemple EDF.

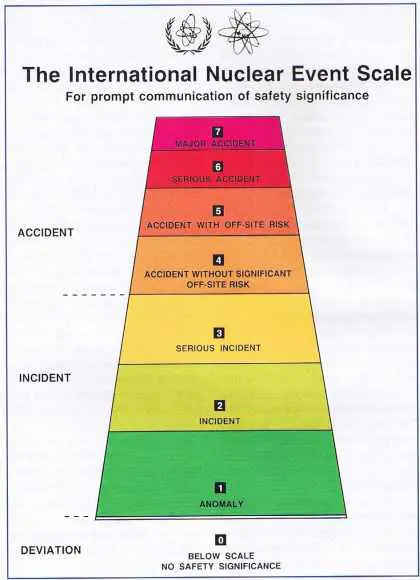

Je constaterai d’abord que les centrales nucléaires en service en France n’ont jusqu’ici jamais eu d’accident avec victimes d’irradiation et dommages dans l’environnement. Elles ont par contre connu des incidents tant lors de leur construction qu’en fonctionnement. Tous ces événements, tous les défauts de matériels ou d’organisation, tous les signes de comportement humains » inadaptés » ont été soigneusement enregistrés. Ils constituent une base d’information précieuse qui permet de mieux exploiter les machines, et d’améliorer aussi bien leur sûreté que leur économie. Mais repris, et parfois amplifiés, par les médias, ils ont pu donner l’impression que les centrales étaient toujours en panne et que les exploitants ne connaissaient pas leur métier. Il fut alors décidé de classer tous ces événements dans une » échelle de gravité » qui permette à tous de savoir s’ils étaient réellement graves.

Cette échelle, inspirée de l’échelle utilisée depuis longtemps par les géologues pour mesurer l’importance d’un tremblement de terre, est internationale3. Elle comprend sept degrés. Plus l’événement est classé haut dans l’échelle, plus il est grave. Au degré 7, c’est Tchernobyl, l’accident le plus grave qui puisse survenir sur une centrale. De 6 à 4, on classe les accidents qui ont présenté un risque pour les hommes et l’environnement. De 3 à 1, ce sont les incidents qui n’ont fait courir aucun risque à qui que ce soit. En dessous, ce sont des événements bénins, qui n’intéressent que les spécialistes qui veulent perfectionner le système.

Cette échelle permet de donner une image des centrales françaises conforme à la réalité : aucun événement classé au degré 4 ou au-dessus ne s’y est jamais produit. Ceci confirme l’absence d’accident sérieux que je rappelais plus haut. Mais ça va plus loin. Les centrales n’ont jamais eu d’accident mineur qui aurait mis en cause la santé de l’homme ou la protection de l’environnement. Les événements observés sont tous soit en dessous de l’échelle, c’est-à-dire sans signification pour la sûreté, soit aux degrés 1, 2 ou 3. La répartition entre degrés est très inégale. Plus de 90 % sont au degré le plus bas de l’échelle, on les appelle » anomalies « . Chaque année, il se produit en moyenne dans une centrale une anomalie. Elles ne sont donc pas très fréquentes. Un conducteur de centrale, qui travaille par roulement pour assurer un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 365 jours par an, n’en verra en moyenne dans sa carrière qu’une tous les six ou sept ans ! Les incidents de degrés 2 et 3 sont encore moins fréquents. Au degré 2 on en observe sur une centrale moins d’un tous les dix ans. Quant au degré 3, depuis 1977, date de démarrage de la centrale la plus ancienne actuellement en service, on n’en a observé que deux en tout sur une cinquantaine de centrales, ce qui correspond à une fréquence par centrale très inférieure à un tous les cent ans. Ce sont des événements » rares « .

Tous ces incidents sont maîtrisés par les sécurités en place. On en tire des leçons qui évitent le renouvellement d’incidents analogues et préviennent des accidents plus graves. Nos centrales ont été sûres jusqu’ici parce qu’elles ont été bien étudiées et bien exploitées, mais aussi parce qu’on a su apprendre à partir des incidents survenus, et qu’on a agi en conséquence.

Est-ce à dire que je peux conclure de ce bilan que les centrales françaises n’auront jamais d’accident ? Non. Le » risque nul » n’existe pas, on ne peut parler que d’un niveau de risque plus ou moins élevé, tenant compte de la probabilité du danger et de son ampleur.

Les évaluations de risque d’accident sur nos centrales ont été publiées pour la première fois en 1989. Elles sont construites à partir de l’expérience acquise et tenues à jour. Le risque d’un accident grave sur une centrale EDF est largement inférieur à une chance sur dix mille, par centrale et par an. Il ne s’accroît pas avec le vieillissement des installations, ou par l’effet de la routine. Au contraire il décroît régulièrement au fur et à mesure qu’on prend en compte les leçons de l’expérience. Ceci permet d’affirmer qu’un accident grave est très peu probable.

Pour ce qui est des conséquences pour le public, deux éléments doivent être pris en compte : l’existence de l’enceinte de confinement dont j’ai parlée plus haut, qui évitera les rejets massifs de radioactivité, et les plans de protection des populations, qui limiteront les contacts avec les produits dangereux. Le public en général n’est pas très réceptif aux arguments de probabilité qui sont plutôt l’affaire de spécialistes. Par contre, il peut comprendre comment il est protégé en cas d’accident. Dans la centrale de Tchernobyl, il n’existait pas d’enceinte de confinement et il n’y avait pas de plan de protection. Dans une centrale française, les conséquences d’un accident grave n’auraient rien à voir avec ce qui a été observé à Tchernobyl ; elles se rapprocheraient de ce qui a été observé à Three Mile Island, où les dommages dans l’environnement se sont avérés très limités.

Le danger viendra-t-il de l’Est ?

Les centrales de type soviétique en service dans les pays de l’Est préoccupent aujourd’hui les leaders du monde occidental qui jugent qu’elles présentent des risques importants et qui ont obtenu récemment de l’Ukraine l’arrêt définitif de la seule unité encore en service sur le site de Tchernobyl. Doit-on considérer qu’une catastrophe de même ampleur que Tchernobyl nous menace ? Je ne le pense pas. Les responsables à l’Est ont compris les grandes leçons de l’accident ukrainien. Ils ont maintenant conscience des dangers et ont pris des mesures pour tenter d’y parer. Plus important encore à mon avis, tous les acteurs, depuis les responsables ministériels jusqu’aux opérateurs en salle de commande, ont en mémoire les conséquences dramatiques de Tchernobyl. Ils ne commettront pas à nouveau les erreurs de tous types qui ont conduit à l’accident ukrainien et en ont aggravé les conséquences.

Cela dit, des incidents sérieux, et même des accidents graves, mais de bien moindre ampleur que Tchernobyl, peuvent survenir sur ces centrales dans les années qui viennent si une très grande rigueur n’est pas mise en œuvre sur place.

On pourrait dire que la situation relève uniquement de la responsabilité locale. Ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur en 1996 de la Convention internationale sur la sûreté nucléaire. De plus nous devons faire preuve de solidarité avec tous ces pays qui sont aujourd’hui ouverts à l’Occident, et ils reconnaissent eux-mêmes qu’ils ont besoin de l’aide des Occidentaux.

La coopération se développe et on peut penser que progressivement, avec l’arrêt des unités les plus anciennes et l’amélioration des centrales plus modernes, le niveau de sûreté se rapprochera de celui en vigueur chez nous.

Et les autres risques ?

Je suis presque arrivé au terme de mon discours et le lecteur pourra m’objecter que je n’ai pratiquement parlé que du risque d’accident grave sur une centrale nucléaire. Et les rejets radioactifs dans les cours d’eau ? Et les autres installations nucléaires comme l’usine de La Hague ? Et les déchets radioactifs qui empoisonneront la planète pendant des siècles sinon pendant des millénaires, et au-delà ? Et les armes de destruction massive que construiraient des fanatiques en détournant les produits de centrales nucléaires ?

Ce sont de vrais questions, dont je parle en détail dans l’ouvrage cité en tête de cet article4. Pour tous les risques proprement techniques, y compris ceux des déchets qui sont d’ailleurs le sujet d’un article spécial dans ce numéro, je me contenterai d’affirmer que les risques sont moindres que celui d’un accident de centrale, que l’approche de sûreté est semblable à celle que j’ai présentée, et qu’elle est plus facile à mettre en œuvre et à contrôler.

Pour le risque de prolifération – détournement d’un programme nucléaire civil à des fins militaires – qui est un problème clé pour l’avenir du monde, je me limiterai à deux remarques :

- ce risque existe en l’absence de centrale nucléaire dans le pays concerné ;

- sa maîtrise se situe au niveau des Nations unies ; au-delà de la signature du traité de non-prolifération par lequel les pays s’engagent à ne pas se doter d’armes nucléaires, la communauté internationale, sur instructions du Conseil de sécurité de l’ONU et avec le truchement des inspecteurs de l’Agence de Vienne, doit pouvoir intervenir dans tout pays soupçonné, y déceler des installations clandestines éventuelles et prendre les mesures qui s’imposent.

Le monde a toujours été dangereux parce que les hommes n’ont jamais été » vertueux « . Il serait irresponsable d’ignorer les risques que présenterait la possession de l’arme nucléaire entre les mains d’un pays dominé par un pouvoir totalitaire irrespectueux des valeurs humaines. Il faut gérer ce péril. Mais il ne faut pas se tromper sur ses causes profondes.

Le danger ne trouve pas sa source dans le développement pacifique de l’énergie nucléaire. Au contraire, les pays qui exploitent des centrales nucléaires sont embarqués dans de vastes coopérations internationales qui les obligent à ouvrir leurs portes aux autres pays. S’ils en avaient l’intention, cette ouverture leur rendrait plus difficile de conduire des actions à visées agressives. Ce n’est pas le développement des centrales nucléaires qui risque de conduire le monde à une guerre dévastatrice. Par contre ce développement peut éviter un autre danger, la pénurie d’énergie qui pourrait inciter des pays inquiets pour leur survie économique à se lancer dans des actions inconsidérées.

Réflexion finale

J’ai longtemps espéré que notre société, débarrassée de ses peurs injustifiées, aurait un jour une approche raisonnée des risques réels auxquels elle doit faire face. Leur traitement dans les médias ne va pas dans ce sens, même si j’ai trouvé un certain réconfort dans les » libres propos » récents5 de deux camarades, Bourdillon (45) et Nifenecker (55), qui ont défendu des positions à mon avis judicieuses sur le nucléaire. Je serais comblé si des camarades plus jeunes prenaient le relais, car je reste convaincu qu’une large majorité, en France comme ailleurs, peut comprendre que l’option nucléaire, conduite avec rigueur, prudence et détermination, n’est pas une menace mais une chance pour l’avenir.

_______________________________________

1. Le lecteur désireux d’en savoir plus peut se reporter à mon livre : Nucléaire, pas de panique ! Éditions Nucléon. Paris, 1997.

2. En France, la DSIN s’appuie notamment sur l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) du Commissariat à l’énergie atomique.

3. Cf. figure.

4. J’y traite aussi du sabotage, en gardant la confidentialité qui s’impose.

5. La Jaune et la Rouge, n° 561, janvier 2001.

Notice biographique

Ingénieur de l’armement, Pierre Tanguy a consacré toute sa carrière au nucléaire civil. Il a exercé des responsabilités dans le domaine de la sûreté, comme directeur de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) au Commissariat à l’énergie atomique, de 1978 à 1985, puis comme inspecteur général pour la Sûreté nucléaire à Électricité de France, de 1985 à 1994. Membre de plusieurs comités consultatifs d’experts, il a notamment participé au sein de l’INSAG (International Nuclear Safety Advisory Group) à la rédaction des règles internationales de sûreté, base de la Convention sur la sûreté des centrales nucléaires signée par plus de cent pays sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique.