Les salles de Molière, où jouait-il ?

Plaçons-nous en 1643. Louis XIII vient de mourir, suivant de peu Richelieu, un Premier ministre passionné de théâtre. Louis XIV a cinq ans. Anne d’Autriche et Mazarin vont maintenant gouverner la France pendant une quinzaine d’années, faites en partie de guerre civile. Le théâtre est à la mode. On joue les tragédies de Rotrou et d’autres à l’hôtel de Bourgogne, les comédies et les tragédies de Corneille au Marais. Une petite bande de jeunes amis aspire à se lancer aussi dans l’aventure théâtrale, et à jouer des tragédies.

Qui sont-ils ? Un certain Jean-Baptiste Poquelin. Il a vingt et un ans. Son père est tapissier, et même tapissier du Roi. À ce qui fait encore de nos jours le métier de tapissier – vendre et poser des tissus d’ameublement – s’ajoutait alors un volet plus créateur : le tapissier de l’époque était aussi une manière d’ensemblier-décorateur, voire d’architecte d’intérieur. En outre, plusieurs des oncles maternels de Jean-Baptiste ont été, ou sont encore à ce moment, violonistes à l’orchestre de la Cour. Ils participent donc, à titre de modestes exécutants certes, à toutes les fêtes royales.

Jean-Baptiste, que son père destinait au métier de tapissier, aura donc passé son enfance et son adolescence dans l’ambiance de métiers liés au décor et à la fête. Ambiance de coulisses sans doute, mais combien vivante. On a écrit aussi que son grand-père maternel, féru de théâtre, l’aurait emmené, petit, voir les bateleurs du Pont-Neuf et de la foire Saint-Germain. La chose est possible, mais non prouvée.

Dans la bande, Madeleine Béjart, maîtresse de Jean-Baptiste, de deux ans son aînée, et, derrière elle, toute la tribu Béjart, ce qui n’est pas peu. Parlons-en donc.

Le père, Joseph Béjart, récemment décédé au moment où nous nous plaçons, était issu d’une fort honorable famille de notaires de Troyes. Venu à Paris pour tenter d’y faire fortune, il n’y était pas parvenu, malgré l’emploi de moyens qui, semble-t-il, auraient parfois frôlé l’escroquerie. Toujours est-il que sa veuve venait de renoncer à sa succession, sans doute parce que le passif en dépassait l’actif. Pour sa part, elle était lingère, profession d’artisan-commerçant, où l’on fabriquait et vendait de la lingerie féminine.

Les parents Poquelin et Béjart, de même milieu de bourgeois commerçants, dont les demeures étaient assez voisines, se connaissaient. On peut même imaginer qu’ils s’envoyaient mutuellement des clients : quand des parents aisés établissent un jeune ménage, ils ont autant besoin du tapissier que de la lingère.

Avec Jean-Baptiste, Madeleine Béjart n’en était pas à son premier amant. Peut-être marquée par les chromosomes aventureux de son père, elle avait déjà connu au moins une liaison, assez stable d’ailleurs, avec un comte de Modène, dont, selon toutes les apparences, elle retira pas mal d’argent. Remarquablement intelligente et pleine d’allant, elle se passionnait pour la littérature. Elle était d’ailleurs bien introduite dans le milieu intellectuel parisien par une jeune tante, demi-sœur de sa mère, mariée – une régularisation après engrossement – avec un frère du poète et dramaturge Tristan L’Hermite. Et sans doute emmenait-elle son jeune amant Jean-Baptiste dans les réunions de ce milieu mi-bourgeois, mi-bohème, où l’on discutait des derniers succès de la scène avec des poètes, des comédiens, des artistes.

On conçoit qu’à eux deux, ils aient eu l’idée, osée, de fonder une troupe qui interpréterait les tragédies de leurs amis écrivains. Le reste de la tribu Béjart adhéra au projet. Joseph, le frère aîné de Madeleine – premier-né de la famille, il avait reçu, selon l’usage fréquent, le prénom de son père – une plus jeune sœur Geneviève – la Mademoiselle Hervé, » servante précieuse » de L’Impromptu de Versailles. Pas tout à fait le reste cependant. Demeurèrent en effet hors du coup, mais provisoirement, Louis, alors âgé de quelque quatorze ans, qui rejoindra un jour ses frères et sœurs ; et, the last but not the least, Armande, alors enfant de deux ans, qu’épousera Molière, vingt ans plus tard.

Dans la troupe naissante, on ne comptait, semble-t-il, qu’une professionnelle confirmée. Le groupe cependant avait d’évidence déjà joué, en amateur, sans doute dans des salons amis. L’acte constitutif de L’Illustre Théâtre, passé devant notaire et qu’on a retrouvé, emploie en effet le terme de » conservation » de la troupe. Il semble même vraisemblable que la petite bande ait été fort appréciée. Les contemporains en tout cas s’accordent à décrire Madeleine Béjart, même dans ses débuts, comme une excellente comédienne, aussi à l’aise dans la tragédie que dans la comédie.

Restait alors à L’Illustre Théâtre à se trouver une salle.

*

* *

À l’époque, on ne comptait que deux salles publiques à Paris, ce pour des raisons complexes de monopole, qui remontaient au Moyen Âge. Toujours l’exception française : au même moment, les publics de Londres ou de Madrid avaient le choix entre plusieurs dizaines de salles !

À tout seigneur, tout honneur : l’hôtel de Bourgogne, propriété de la très ancienne mais alors toujours existante confrérie de la Passion. Elle ne jouait plus de mystères religieux depuis belle lurette, mais louait sa salle, avec monopole, à la troupe dite » de l’hôtel de Bourgogne « , qui se paraît aussi du titre de Comédiens du Roi. Pourquoi ce nom d’hôtel de Bourgogne ? Tout simplement parce que la salle avait été construite – en 1548 sous Henri II, le Valois des buffets – sur l’emplacement, peu coûteux car à l’époque hors les murs, de l’ancien hôtel parisien des ducs de Bourgogne, dont il subsiste d’ailleurs encore aujourd’hui une tour, dite de Jean-sans-Peur. Elle se trouvait à l’angle de la rue Mauconseil et de la rue Française et fut démolie par Haussmann, lors de la percée de la rue Étienne Marcel.

Il s’agissait d’une salle de forme rectangulaire – nous verrons plus loin la raison de cette configuration – de quelque 33 x 16 m, dotée d’une scène de 7 x 7 m, donc minuscule.

L’hôtel de Bourgogne, d’après un tableau ancien. Au XVIIIe siècle, la quas-totalité du théâtre de Marivaux fut créée dans cette salle, attribuée aux Italiens en 1675. Il les préférait aux Comédiens français, alors établis rue des Fossés-Saint-Germain, aujourd’hui rue de l’Ancienne Comédie.

La seconde salle, Le Marais, ouverte en 1634, par dérogation au monopole accordée par Richelieu, établie dans un ancien jeu de paume, situé à l’angle de la rue de la Perle et de la rue Vieille-du-Temple, donc à proximité de la toute récente place Royale, dénommée aujourd’hui place des Vosges, le quartier parisien chic du temps.

Le moment vient de parler un peu de ces jeux de paume, dont l’architecture, conçue pour jouer à la courte-paume, marqua longtemps les salles françaises. Le jeu de courte-paume, ancêtre du tennis, se pratiquait depuis le Moyen Âge et les salles où l’on jouait s’appelaient des » tripots « , du vieux mot français triper qui signifiait sauter, car il faut à l’occasion sauter, raquette en main, pour attraper les balles. Le sens du mot évolua avec l’habitude venue, pour les spectateurs, installés dans des loges latérales, de parier sur le gagnant, au point que ces opérations financières, plus ou moins clandestines, prirent au fil du temps une importance grandissante, non sans inquiéter d’ailleurs les pouvoirs publics, et l’Église. Outre ces réserves, le jeu de paume commençait à passer de mode à l’époque qui nous occupe, alors que Paris comptait encore plusieurs centaines de » tripots « . Les joueurs se raréfiant, les propriétaires de ces locaux n’étaient pas fâchés de leur trouver d’autres destinations, au moins provisoires.

Or, avec leurs quelque 30 x 16 m en plan et leurs 7 à 10 m de hauteur sous plafond – les dimensions n’étaient pas rigoureusement normalisées comme pour nos courts de tennis contemporains – ces tripots constituaient, et de loin, les plus grandes salles qui se pouvaient trouver, mises à part quelques salles de palais royaux ou autres, mais où il n’était évidemment pas question de jouer régulièrement, et publiquement, la comédie.

Pour en revenir à l’hôtel de Bourgogne, et bien qu’il n’ait jamais été un jeu de paume, ses constructeurs lui en avaient en leur temps donné la forme et les dimensions, faute d’en imaginer d’autres. Ces locaux étaient aménagés de la façon la plus simple : au fond, la scène, surélevée d’un bon mètre au-dessus du sol, horizontal, de la salle. Sur les grands côtés, des loges munies de sièges et, au milieu, le » parterre « , où l’on restait debout. Parfois, on installait en outre, dans le fond opposé à la scène, des gradins. On appelait alors ces places » l’amphithéâtre » car on donnait en général au dispositif une forme plus ou moins semi-circulaire, pour accroître le nombre de places ainsi offertes. On s’y asseyait, à même les gradins.

Floridor, le directeur du Marais après Mondory le découvreur de Pierre Corneille et premier interprète du Cid, soucieux d’augmenter ses recettes, avait aussi imaginé de placer quelques fauteuils sur la scène même, loués fort cher. Les autres théâtres suivirent et il fallut attendre le XVIIIe siècle pour qu’on se décidât à renoncer à cette fâcheuse pratique.

Encore que sensiblement postérieur au temps où naissait L’Illustre Théâtre, le fameux » Registre de Lagrange » nous permet de nous faire une idée approximative du prix des places dans ces divers théâtres. Voici ce que donne sa lecture :

- sur la scène : 5 livres 10 sols,

– loges basses, c’est-à-dire de plain-pied avec le parterre : 5 livres 10 sols,

– loges hautes (quand il y en avait) : 1 livre 10 sols,

– amphithéâtre : 3 livres,

– parterre : 15 sols.

*

* *

Ce bref tableau des salles parisiennes brossé, revenons à L’Illustre Théâtre.

Au 12, rue Mazarine, bien discrète et un peu masquée par une persienne, la plaque évoquant l’emplacement du Jeu de Paume des Métayers. En raison de la forte densité urbaine, les jeux de paume furent souvent construits sur les espaces libérés par la démolition d’anciennes enceintes fortifiées, ici celle dont relevait la tour de Nesle.

La tribu Béjart et le jeune Poquelin jetèrent leur dévolu sur un jeu de paume, celui des Métayers, situé à proximité immédiate de la jonction, en pointe, de la rue de Seine et de la rue Mazarine, le louèrent et l’aménagèrent en théâtre, selon le schéma du temps. Ils commencèrent à y jouer le 1er janvier 1644. Leur premier spectacle fut vraisemblablement une tragédie de Nicolas Desfontaines, à la fois comédien et auteur, recruté quelques mois après la signature de l’acte fondateur.

Au contraire de ce qu’on lit habituellement dans les manuels, L’Illustre Théâtre fut d’abord loin de péricliter. Les circonstances d’ailleurs le servirent : quinze jours après son ouverture, un incendie détruisait la salle du Marais, débarrassant ainsi, au moins pour un temps, nos jeunes amis d’un concurrent. En tout cas, les résultats obtenus furent sans doute encourageants, puisque la troupe, l’essentiel de ses dettes soldé, décida de » passer à la vitesse supérieure « , en s’installant sur la rive droite, où résidait le gros du public amateur de tragédies. Elle abandonna donc les Métayers, et loua un autre jeu de paume, dit de la Croix-Noire, situé en bord de Seine, à l’angle de la rue Saint-Paul et du quai des Célestins.

Après aménagement, elle commença à y jouer dans le courant de janvier 1645. Et ce fut le désastre, non du fait, semble-t-il, d’une insuffisante qualité des spectacles, entraînant la désaffection du public mais plutôt par manque d’expérience des aspects financiers propres à la gestion d’une salle. Surestimant le rythme des rentrées de fonds, les sociétaires de L’Illustre Théâtre avaient accepté des échéances trop courtes, qu’ils ne purent honorer.

Pour comble de disgrâce, mais ils n’y étaient vraiment pour rien, un procès compliqué révéla que la maison parisienne de la veuve Béjart ne lui appartenait en fait pas. Il s’agissait dans doute d’une séquelle des opérations financières douteuses de feu son époux. Toujours est-il que cette maison ne pouvait plus servir de caution, en répétition de l’opération que la mère des Béjart avait faite pour eux lors de l’installation aux Métayers.

En juillet 1645, L’Illustre Théâtre se trouva donc en cessation de paiement, avec saisie des décors, des costumes, et son » chef » Molière – il commençait de se faire appeler ainsi – en prison pour dettes. Il paraît vraisemblable que si les créanciers le firent arrêter lui, et non les Béjart, ce n’est pas tant en qualité de chef, qui ne ressort d’ailleurs pas clairement de l’acte fondateur, mais plutôt parce qu’ils estimèrent que le père de Molière, honorable commerçant fort aisé, avait du répondant, au lieu qu’on n’aurait pas su tirer grand-chose de la tribu Béjart.

Le calcul d’ailleurs se révéla pertinent : le père Poquelin, d’abord réticent, désintéressa les créanciers les plus agressifs, se porta caution pour d’autres. Notre Jean-Baptiste put ainsi quitter la prison du Châtelet.

Les manuels racontent aussi que L’Illustre Théâtre adopta alors la vie nomade des troupes de province. C’est inexact : il ne fut plus jamais nulle part question de cette formation, du moins en tant que telle.

En fait Molière, probablement grâce à l’appui de ses relations dans les milieux littéraires influents, se fit embaucher, seul, par la troupe itinérante du duc d’Épernon, dirigée depuis une dizaine d’années par Charles Dufresne, comédien d’expérience. Quant aux Béjart, ils restèrent d’abord à Paris – cela ressort des dates d’actes signés par eux en des études parisiennes – selon toute vraisemblance affairés à sauver ce qu’ils pouvaient de leur double catastrophe. Toute excellente comédienne qu’elle était, Madeleine Béjart se montra toujours une femme d’argent avisée : elle l’a prouvé en laissant, après sa mort, un magot plus que confortable.

Petit à petit cependant, mais on ignore exactement quand, Joseph, Madeleine et Geneviève Béjart rejoignirent à leur tour la troupe Dufresne. Suivis un peu plus tard par Louis, quand il eut atteint l’âge de monter sur les planches. Ces embauches successives montrent d’ailleurs que la réputation de bons comédiens de la tribu Béjart était solidement établie dans les milieux du théâtre : dans l’équipe de Dufresne, de haute qualité, n’entrait pas qui voulait. Cette troupe n’avait en outre rien d’une charretée d’aventuriers faméliques.

Elle se déplaçait en carrosses de louage, avec près de 4 tonnes de bagages et décors : on le sait par des factures de voituriers, exhumées d’archives municipales. Et on a retrouvé trace de sages placements financiers effectués alors par Madeleine Béjart, d’un montant à coup sûr hors de portée d’une théâtreuse aux abois.

La troupe allait de lieux en lieux, tantôt invitée dans les châteaux par des grands qui voulaient voir jouer les pièces à la mode ; tantôt appelée par des municipalités pour participer à des festivités locales, telles que celles accompagnant la tenue des États, ces assemblées périodiques de notables qui votaient les impôts dans les pays dits » d’État » : Bretagne, Languedoc. Enfin, lorsqu’elle n’était pas sollicitée, elle s’établissait durant quelques semaines, voire un mois ou deux, dans une grande ville, parfois après de laborieuses négociations, et y interprétait son répertoire.

Dans le premier cas, où le nombre des spectateurs était par nature limité, on transformait en théâtre un salon où, en belle saison, on montait avec des tréteaux et des pots de fleurs un théâtre de verdure dans le parc ou la cour du château. Dans le second, la municipalité mettait à disposition des comédiens la plus vaste salle de l’hôtel de ville. Dans le dernier, la troupe louait, tout comme à Paris, un jeu de paume pendant la durée de sa présence. Aucune ville de province, si importante fût-elle, ne disposait en effet à cette époque de salle aménagée de façon permanente. En France, la construction de véritables théâtres ne commença, hors Paris, qu’au XVIIIe siècle.

Les villes visitées par la troupe du duc d’Épernon, sous la houlette de Dufresne, furent entre 1645 et 1658, année de son installation à Paris : Rouen, Rennes, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Agen, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Pézenas, Montpellier, Avignon, Vienne, Grenoble, Lyon, Dijon. Il se peut qu’il y en ait d’autres, qu’on ignore encore, faute d’avoir retrouvé des traces de son passage dans les archives locales : municipalités, études de notaires où les comédiens seraient venus signer comme témoins au contrat de mariage de deux des leurs, ou encore registres de baptême des paroisses, quand naissait un petit, où figurent les noms des parrain et marraine, généralement alors des camarades de scène.

Au cours de cette période, le talent d’auteur dramatique de Molière se révéla peu à peu. Il commença par produire de courtes farces. On a conservé le texte de deux d’entre elles : La Jalousie du Barbouillé et Le Médecin volant. Mais on connaît le titre de quelques autres : Gros-René écolier, Le Docteur amoureux, Plan-Plan… Vers la fin de ce temps de nomadisme, il produisit en outre ses deux premières véritables comédies en vers : L’Étourdi, créée à Lyon en 1655, et Le Dépit amoureux, à Béziers en 1656, cette dernière à l’occasion d’une tenue des États du Languedoc.

Forte de ses succès, la troupe commença à songer sérieusement à s’établir à Paris. On ne sait pas exactement comment furent menés les travaux d’approche, ni les rôles respectifs qu’y jouèrent Dufresne, Molière et Madeleine Béjart. Deux choses cependant paraissent assurées : Dufresne commençait à songer à sa retraite. De son côté Madeleine Béjart, mais agissant seule et non au nom de la troupe, signait, le 12 juillet 1658, un bail de location de la salle du Marais, telle qu’elle avait été reconstruite, en véritable théâtre, avec machineries perfectionnées, une dizaine de mois après l’incendie de 1644. La troupe du Marais avait, surtout durant les longs troubles de la Fronde, connu de grave difficultés financières et s’était quelque peu dispersée.

Madeleine Béjart.

Il semble bien que, dans l’esprit de Madeleine Béjart, soit née l’idée d’une fusion entre la troupe Dufresne et ce qui restait de celle du Marais. Et il apparaît que les deux frères Corneille, Pierre et Thomas, aient beaucoup poussé à cette opération. Ils restaient très attachés au Marais, qui avait créé presque toutes leurs pièces. La manœuvre conçue tenait d’ailleurs fort bien la route : appuyée par les Corneille, elle eût assuré à la troupe la fidélité de deux auteurs confirmés, d’un tout autre renom qu’un Molière de trente-six ans, encore inconnu du public parisien.

Au grand dam des deux frères, qui en voulurent beaucoup à Molière, l’opération n’aboutit pas mais, après d’autres négociations, sans doute menées avec le soutien de relations de Molière dans les milieux littéraires gravitant autour de la Cour, la troupe de Dufresne se vit accorder le nom de Comédiens de Monsieur – Philippe, le jeune frère de Louis XIV – et surtout, attribuer, à titre gratuit, l’usage d’une salle parisienne, à partager toutefois avec les comédiens italiens qui en jouissaient déjà : la salle du Petit-Bourbon.

Si nous n’en avons pas parlé à propos des salles publiques parisiennes, c’est qu’elle n’était pas à proprement parler publique. Elle appartenait à la Couronne et servait seulement lors de la présence à Paris des comédiens italiens, initialement venus dans les bagages de Catherine de Médicis. Présence devenue, au fil des temps, plus ou moins continue. Il s’agissait de l’ancienne salle des fêtes de la résidence parisienne de la branche des Bourbons à quoi appartenait le Connétable de Bourbon, résidence confisquée par François Ier après la trahison du Connétable, passé à Charles-Quint.

Cette salle avait connu plusieurs usages depuis sa saisie par la Couronne : réceptions et fêtes royales, tenue des États généraux de 1614, les derniers avant ceux de 1789. Elle se trouvait entre l’église Saint-Germain-l’Auxerrois et le Louvre. De forme rectangulaire, elle mesurait 66 x 16 m et était équipée d’une scène de 250 m2.

La troupe des Comédiens de Monsieur y joua pour la première fois le 2 novembre 1658 : elle donna probablement L’Étourdi. Elle comptait alors dix comédiens : Dufresne, Molière, Joseph, Madeleine, Geneviève et Louis Béjart, le couple Du Parc (Gros-René et Marquise) et le couple De Brie, à qui s’ajoutait un gagiste pour jouer les utilités.

Quelques mois plus tard, Dufresne s’achetait une maison à Argentan, son pays natal. Il s’y retira définitivement à la fin de 1659, s’y remaria car il était veuf, et mena, semble-t-il, une vie de gentilhomme campagnard aisé. Il mourut bien après Molière.

Molière se trouva alors chef de troupe, titulaire d’une salle qui ne lui coûtait rien, avec la seule contrainte du partage avec les Italiens. Il s’entendit d’ailleurs toujours fort bien avec leur chef, Scaramouche. L’autorité publique avait laissé aux Italiens les jours dits » ordinaires » : dimanche, mardi, vendredi ; les autres étant attribués aux Comédiens de Monsieur, ce qui ne constituait pas nécessairement un désavantage. Les jours où ils jouaient, les salles concurrentes demeuraient fermées.

Cette situation dura jusqu’en octobre 1660. C’est donc au Petit-Bourbon que furent créées Les Précieuses ridicules et Le Cocu imaginaire. Mais la troupe, bien entendu, n’y jouait pas seulement du Molière. Il faut d’ailleurs savoir qu’à l’époque, aussitôt qu’une pièce avait été éditée en librairie, elle était considérée comme tombée dans le domaine public, et pouvait être jouée librement, par n’importe quelle troupe. C’est seulement à la fin duXVIIIe siècle, et sous l’impulsion de Beaumarchais, qu’apparut la notion de droits d’auteur dramatique.

Mais en octobre 1660, branle-bas de combat. La troupe de Monsieur et les Italiens sont invités à quitter les lieux. La salle du Petit-Bourbon doit être démolie pour laisser place aux agrandissements du Louvre, notamment à la Colonnade. Après quelques tergiversations, les deux troupes se voient attribuer, toujours à titre gratuit, mais à charge à elles, à frais partagés, de remise en état, la salle dite du Palais-Royal, construite en 1641, à titre privé, par Richelieu en son palais cardinal, devenu palais royal après legs à la Couronne, et où siège de nos jours le Conseil d’État. Cette salle n’avait pratiquement plus servi depuis la mort du cardinal et se trouvait en piteux état.

Elle n’a rien à voir avec notre actuel théâtre du Palais-Royal, construit juste avant la Révolution. Située à l’angle ouest de la rue Saint-Honoré et de l’actuelle rue de Valois, elle mesurait 35 x 17,50 m, avec une scène de 225 m2. Jusqu’à sa mort, en février 1673, elle restera la salle de Molière, qu’il ne cessa de partager avec Scaramouche. Ce dernier en fut expulsé après la disparition de Molière, suite aux vilenies de son compatriote Lulli ; mais ceci est une autre histoire.

*

* *

La troupe de Molière joua aussi beaucoup sur invitations. Elle se transportait alors, avec costumes et décors, dans les résidences royales ou princières où elle était appelée. Sauf deux exceptions à Chambord, en 1669 et 1670, elle ne sortit plus jamais de la région parisienne : Versailles, bien entendu, mais aussi Vaux-le-Vicomte (création des Fâcheux, chez Fouquet), Saint-Cloud (la résidence de Monsieur), Vincennes, Fontainebleau, Saint-Germain, Chantilly (chez le Grand Condé).

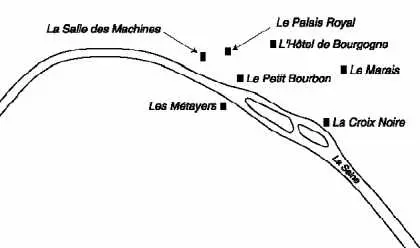

Schéma de Paris montrant l’emplacement des salles citées dans l’article.

Il s’agissait alors de théâtres improvisés, souvent en plein air lors des grandes fêtes d’été. À Versailles les représentations en petit comité autour du Roi avaient généralement lieu, semble-t-il, dans la galerie qui se trouve sous celle des Glaces, et située de plain-pied avec les jardins.

Une mention particulière doit être faite de la Salle des Machines, au Louvre, dotée, comme son nom l’indique, d’une machinerie de théâtre ultra-perfectionnée, de conception italienne selon l’usage du temps. Molière y créa Psyché, devant la Cour, assisté d’ailleurs, pour une partie du texte, de Pierre Corneille, réconcilié ; ce qui, par parenthèse, ne fut jamais le cas avec Thomas. Cette salle, construite à l’instigation de Mazarin en 1660, de 31 x 11 m seulement, offrait en revanche une scène gigantesque pour l’époque, de 485 m2, permettant de grands déploiements d’acteurs, de danseurs et d’apparitions de toute sorte. Elle se trouvait dans l’aile dite des Tuileries, entièrement incendiée lors des troubles de la Commune, en 1871 ; à son extrémité nord, donc jouxtant l’actuel Pavillon de Marsan. Au XVIIIe siècle, la Comédie française s’y installa durant une dizaine d’années. Elle servit aussi de siège provisoire à l’Assemblée nationale issue des États généraux, lors de son établissement à Paris après les journées d’octobre 1789.

Ainsi va le temps : de ces hauts lieux de la scène française où furent joués, souvent en création, les théâtres de Corneille, de Molière, de Racine, de Marivaux, il ne reste rien, nulle part. Tout au plus parfois, en un recoin de façade parisienne, une plaque évoque l’emplacement d’une salle disparue. Mais quel passant s’arrête aujourd’hui pour la lire ?

3 Commentaires

Ajouter un commentaire

Molière

Bonjour tout le monde ! Je suis Jean baptiste Poquelin, le vrai Molière!! Et je ne suis pas mort ! C’est gentil d’écrire ma Bio !

Excellent article

Excellent article

Bel article !

Bonjour,

Merci pour ce très bon article.

Pourriez-vous me donner la source de l’image du portrait de Madeleine Béjart s’il vous plaît ? J’écris une bio de Molière et j’aimerais obtenir les droits pour l’insérer dans le livre. Je cherche, mais je ne trouve pas ! Merci !