L’art australien ou l’invention d’un continent

L’art australien est désormais reconnu comme une composante importante de l’art international contemporain : productions de l’école occidentale et œuvres aborigènes sont également représentées dans les musées et les collections du monde entier.

Cet art reste néanmoins assez mal connu et dans son histoire et dans ses traits les plus spécifiques.

Nous voudrions en présenter ici la physionomie complexe : rencontre entre la culture occidentale et le monde aborigène, entre des particularismes nationaux et la diversité des apports internationaux, entre un passé immémorial et la modernité, l’histoire de l’art australien ne se confondrait-elle pas avec l’invention même du continent : sa découverte, la fixation de ses contours réels et imaginaires au fur et à mesure de sa colonisation, la reconnaissance de l’Australie comme lieu d’une production artistique originale ?

Naissance de l’art australien

Art australien et art colonial

Lorsque l’expédition conduite par James Cook aborde, en 1770, la côte australienne, elle ne comporte aucun artiste capable de rendre compte de ce nouveau monde où tout – Aborigènes, faune, flore – est source d’étonnement et d’admiration. Quelques marins esquissent néanmoins paysages et scènes de la vie quotidienne qu’ils envoient ou rapportent en Angleterre.

Le premier artiste britannique à poser le pied sur le continent australien, Thomas Watling, y arrivera seulement en 1792… comme forçat, condamné à quatorze ans de bagne pour faux et usage de faux. Ses premières œuvres représentent la baie de Sydney et ses alentours déjà colonisés : la nature sauvage y sert de cadre à l’évocation des premières installations britanniques, mais, selon les canons esthétiques en vogue dans l’Europe du XVIIIe siècle, l’ensemble tient plus d’un paysage » idéal » que d’un paysage réel.

De la même manière, les artistes qui s’installent peu à peu en Australie voient avant tout le pays et ses habitants avec les » lunettes » du néoclassicisme : ainsi les guerriers aborigènes sont-ils saisis dans des poses évoquant celles des guerriers romains et grecs peints à la même époque par un David, pour prendre un exemple dans le domaine français1.

C’est ce qui a fait qualifier cette première période de l’art australien d’art colonial : le point de vue est celui d’Occidentaux percevant et rendant ce qu’ils découvrent selon leurs a priori picturaux, d’abord » classiques » (cf. supra) puis » romantiques » (première moitié du XIXe siècle) – comme en témoignent les œuvres du portraitiste et peintre d’histoire Augustus Earle ou du coloriste Conrad Martens – et enfin » académiques » (à partir des années 1860), les artistes, tel William Strutt, mettant alors l’accent sur la dimension didactique de leurs œuvres, souvent de format monumental.

C’est à ce moment qu’est créé le premier musée des beaux-arts australien : la National Gallery of Victoria.

Marie Tuck, Femme de profil (huile sur toile collée sur bois). Le portrait de cette femme est celui d’une Étaploise réalisé lors d’un des séjours de l’artiste en Picardie (1907−8). Marie Tuck retournera en Australie en 1914 pour y enseigner le dessin et la peinture.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO X/COLL. PARTICULIÈRE, AUSTRALIE.

L’École de Heidelberg (1885) ou lorsque l’Australie visite l’Europe et y découvre » sa » propre lumière

À ce premier moment, où les artistes australiens créent pour ainsi dire sous influence européenne, succède une période où l’emprise de l’Europe est nettement moins subie : en 1883, des peintres australiens (Tom Roberts, John et Sydney Russell, William Maloney) partent pour l’Espagne, la Grande-Bretagne et la France et y découvrent l’impressionnisme : à leur retour, ils savent adapter cette esthétique aux extérieurs australiens si lumineux, fondant l’École de Heidelberg (du nom d’une localité proche de Melbourne où ces peintres s’étaient installés).

Si les villes de la côte sud et leurs environs restent une source d’inspiration pour certains d’entre eux (Arthur Streeton ou Charles Conder), les artistes de l’École de Heidelberg s’intéressent aussi aux vastes paysages du bush qu’ils représentent, non seulement sous forme de paysages, mais encore comme toile de fond à la vie quotidienne des fermiers, éleveurs, saisonniers ou mineurs (Frederick McCubbin).

Par ce biais, l’art australien acquiert des traits propres dont, à partir des années 1920, le périodique Art in Australia se fera le défenseur.

Entre-temps, des artistes comme John Russell ou Ruppert Bunny, installés en France depuis la fin des années 1890 enrichissent de leur apport original les avant-gardes qui se succèdent en Europe (pointillisme, nabis, cubisme) : Ruppert Bunny est reconnu comme » un peintre des plus parisiens « , J. Russell vit et peint à Morlaix en Bretagne, Marie Tuck travaille et prend pour sujets Étaples et ses habitants2.

De la » Décennie de la colère » aux Antipodiens

Comme en Europe, les conséquences de la Première Guerre mondiale se font également sentir en Australie, où se développe un art contestataire s’inscrivant aussi bien dans le courant du réalisme social (Josl Bergner), que dans celui de l’expressionnisme (Albert Tucker) ou du surréalisme (James Gleeson). On qualifie cette période de révolte contre tous les conformismes (fin des années 1930 – fin des années 1940), de » décennie de la colère « .

Une des conséquences de cette nouvelle sensibilité est bien sûr le regard neuf et corrosif qui est désormais porté sur la réalité australienne et dont l’œuvre de Sidney Nolan est certainement la plus parfaite expression. S’inspirant de la vie des éleveurs et des colons australiens, cet artiste revisite l’histoire de son pays, délaissée par les peintres au profit de la représentation de la Nature, depuis les années 1850.

Léon Puruntatameri, Poteau funéraire (bois sculpté et pigments naturels, 2000).

Ce poteau, typique de l’art des Aborigènes tiwis de l’île de Melville, se signale par ses formes abstraites.

Il en existe d’autres, présentant des formes animales voire humaines.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

Ainsi Sidney Nolan consacre-t-il une série de toiles au bandit de grand chemin Ned Kelly, dont il évoque la carrière dans un style très expressionniste3.

Se développe de cette manière une conscience artistique nationale de plus en plus aiguë que le mouvement figuratif des Antipodiens (groupe de six artistes, principalement de Melbourne, dont le plus connu est Arthur Boyd) portera à son point culminant à partir des années 1960.

Le nom même de cette école traduit bien le souci d’insister sur la situation particulière de l’art australien : aux antipodes de l’art européen. Néanmoins (et c’est aussi ce qui lui a permis de dépasser les frontières du pays où elle était née), les artistes de cette école n’ont jamais voulu promouvoir un art » national » fondé sur l’idée » d’australianité » : refusant avant tout l’abstraction triomphante, ils défendent l’idée d’un art inspiré des réalités de la vie humaine et recourant, pour les dire, à l’image, dans sa dimension la plus universelle.

Émergence nationale et reconnaissance internationale des arts aborigènes

La découverte de l’art aborigène par les artistes australiens anglo-saxons

Parallèlement à cet art, dont les représentants étaient d’origine anglo-saxonne ou européenne, l’existence d’un art aborigène (peinture, sculpture, poterie, batik, etc.) s’est peu à peu imposée comme une évidence.

Installés en Australie depuis cinquante mille ans, les Aborigènes y avaient développé une culture complexe qui fut d’abord ignorée par les colons anglo-saxons (XVIIIe-XIXe siècles) ou considérée d’un simple point de vue ethnographique (début du XXe siècle). C’est seulement à partir des années 1930–1940 que les productions qui exprimaient cette culture accédèrent au statut d’œuvres d’art4 : en 1941–1942, une exposition itinérante consacrée à L’Art en Australie : 1788–1941 présenta pour la première fois aux États-Unis et au Canada l’art aborigène d’un point de vue esthétique. Dès lors, le mouvement de reconnaissance de l’art aborigène était enclenché5.

D’autre part, dans les années 1950, des artistes anglo-saxons se mirent à parcourir l’Australie septentrionale et entrèrent en contact direct avec les Aborigènes : les prenant comme sujets de leurs œuvres tout en essayant, tel Russell Drysdale avec son Faiseur de pluie (1958), de rendre compte de leur spécificité, ils contribuèrent aussi à faire entrer le monde du Temps du Rêve dans l’horizon de l’art australien contemporain.

Rappelons ici ce que recouvre cette notion de Temps du Rêve : pour les Aborigènes, elle désigne tout d’abord l’époque où, sortis du magma originel, de Grands ancêtres (esprits, hommes et femmes, animaux mais aussi plantes) façonnèrent le continent australien à leur image, créèrent tribus et clans, donnèrent aux hommes leurs lois et leurs coutumes et leur enseignèrent la culture des plantes, la chasse et la pêche, la médecine, la musique, la peinture et les rites religieux pour les célébrer. Au moment de disparaître, ces Grands Ancêtres laissèrent aux hommes le souvenir de leurs exploits sous la forme de rêves. D’où le nom de Temps du Rêve pour désigner cette période semblable à notre Genèse6.

Temps du Rêve et création continue : le rôle de l’art dans la culture aborigène

Cependant, pour les Aborigènes, le Temps du Rêve n’appartient nullement au passé : il constitue une réalité bien vivante, sorte de création continue que l’art a pour fonction de célébrer et de perpétuer en mettant en scène les grands ancêtres, leur légende ou les paysages qu’ils ont créés.

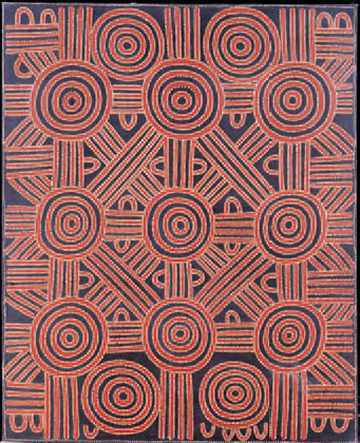

Dave Ross Pwerle, Chemins du rêve (acrylique sur toile, 1998). Originaire d’Utopia dans le Grand Désert central, l’artiste dessine, à l’aide de motifs simples mais savamment combinés, les pistes suivies au Temps du Rêve par les Grands Ancêtres de son clan.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). Collection particulière. © PHOTO PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

Dans les îles de Melville ou de Bathurst, sur la côte nord, les Aborigènes privilégiaient, depuis des millénaires, la confection de totems en bois d’eucalyptus qu’ils décoraient de motifs géométriques réalisés à l’aide de pigments naturels, tels l’ocre, le kaolin et le charbon. En Terre d’Arnhem (Australie septentrionale), c’était la paroi des grottes et l’écorce des arbres qui étaient prises pour supports à des représentations d’esprits ou d’animaux sacrés vus comme aux rayons X. Ils s’inscrivaient sur des fonds tantôt monochromes tantôt constitués de hachures à valeur symbolique et clanique (rarrk).

Dans les communautés du désert, on dessinait et peignait sur le sol avec des bâtonnets enduits de pigments naturels des motifs géométriques racontant la création du monde et mettant en scène la vitalité de la Nature : des cercles concentriques présentaient, vus du ciel, les sites où les Grands Ancêtres s’étaient arrêtés ; des empreintes plus ou moins réalistes symbolisaient la grenouille, le kangourou ou l’émeu qui servaient de totems aux clans des artistes les représentant ; des lignes ondulées figuraient le ruissellement des eaux de pluie permettant de survivre dans le désert, ou des branches d’arbustes lourdes de fruits nourriciers. Sous forme de » U » étaient représentés les initiés aux mystères de cette création et ainsi le passé dont on faisait mémoire se confondait-il avec le présent de sa célébration – les peintures réalisées garantissant magiquement un avenir où la protection des Ancêtres ne ferait pas plus défaut que les moyens de subsistance produits par la Nature

Identité du passé du présent et de l’avenir, le Temps du Rêve constitue en fait l’espace mental dans lequel se meuvent, encore aujourd’hui, tous les Aborigènes, et particulièrement les artistes qui projettent dans leurs œuvres cette conception mystique du monde – où tous les plans se confondent et où s’abolissent les perspectives.

Le développement de l’art aborigène contemporain

Resté malgré tout assez confidentiel, l’art aborigène doit son développement et sa reconnaissance sur la scène internationale à l’Australien Geoffey Bardon (1940−2003). Nommé instituteur dans la colonie de peuplement de Papunya (Désert central) en 1970, ce professeur de dessin fut très vite fasciné par les peintures sur sol réalisées par les Aborigènes pour célébrer le » Rêve de la Fourmi à miel « . Il demanda à ses jeunes élèves de reproduire les motifs de celui-ci sur les murs de leur école.

Amy Johnson Jirwulurr, Certains Animaux ont des chants secrets (acrylique sur toile, 1996). L’artiste met ici en scène des grands ancêtres aborigènes (animaux et plantes) réunis près d’un étang sacré où des cérémonies en célèbrent encore aujourd’hui le souvenir.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). Collection Muséum d’histoire naturelle de Lyon. © PHOTO PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

Cette réalisation attira l’attention d’initiés proprement dits, qui, pour préserver et transmettre le message sacré de ce rêve, le peignirent sur papier, carton et contreplaqué, en se servant d’abord de bâtonnets enduits de pigments naturels. Bardon leur fournit ensuite des toiles, des pinceaux et de la peinture synthétique. Il les incita aussi à se grouper en coopérative. Leurs œuvres pouvaient désormais être transportées et commercialisées. Elles rencontrèrent très vite l’engouement du public.

D’autres communautés s’organisèrent sur le modèle de Papunya : Utopia, Yuendumu, Kintore, autour de Papunya, et Lajamanu plus au nord dans le Territoire-du-Nord ; Balgo dans le Grand Désert de sable à la frontière du Territoire-du-Nord et de l’État d’Australie-Occidentale ; Warmun dans le Kimberley (côte nord-ouest). D’abord privilège des hommes, cette peinture fut aussi pratiquée par des femmes. Certaines introduisirent même des pratiques originales comme le recours à la sérigraphie (batik, à Utopia à partir de 1977). Dès lors, l’art des communautés du désert n’a cessé de se développer et des artistes comme Clifford Possum Tjapaltjarri, Dave Ross Pwerle, Emily Kame Kngwarreye ou Linda Syddick Napaljarri ont accédé à une réputation qui a désormais dépassé les frontières de l’Australie. Partout dans le monde, leurs œuvres d’une exceptionnelle qualité sont entrées dans les musées (musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie, à Paris, par exemple) et dans les collections particulières.

Dans le même temps, incitées à mieux se faire connaître par le succès des artistes du désert, les communautés de la côte nord développèrent à leur tour la peinture sur écorce (puis sur toile) et leur statuaire. Comme dans le désert, ces communautés se servirent de ces œuvres pour affirmer la valeur de leur culture, voire appuyer des revendications territoriales7.

Art aborigène et art occidental australiens : les deux faces d’un même art profondément original

Modernité de l’art aborigène

Malgré un attachement viscéral des communautés à leurs traditions esthétiques, il ne faudrait pas croire que l’art aborigène soit resté figé dans la perpétuation de son passé. C’est au contraire un art très vivant, qui évolue sans cesse : depuis les années 1980, des communautés de peintres n’ont cessé de se constituer, proposant une vision toujours nouvelle du Temps du Rêve, comme par exemple le groupe des artistes d’Ampilatwatja.

Dean Bowen, The Big Little Man (Bronze, 1999). Cette sculpture monumentale évoque un soldat du Corps expéditionnaire australien et néo-zélandais (Anzac) qui a combattu en France lors de la Guerre de 1914–1918.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO DEAN BOWEN/COURTESY

C’est aussi un art qui se montre ouvert aux autres cultures.

Pour preuve, les tableaux » syncrétiques » de Linda Syddick Napaljarri qui fait se rencontrer mythes originels, souvenirs de son enfance passée dans une mission chrétienne et clins d’œil à la vie occidentale. Sous son pinceau, les Grands Ancêtres aborigènes se retrouvent nimbés d’une gloire à la manière des icônes byzantines ou prennent l’aspect étonnant d’un E.T. à la Spielberg.

De leur côté, les artistes de la côte nord ont introduit des éléments figuratifs dans leurs œuvres traditionnellement abstraites pour les rendre plus accessibles au public, sans pour autant révéler leurs secrets ancestraux.

Plus généralement, les artistes aborigènes du désert ont parfaitement su s’adapter à la peinture acrylique et au support de la toile, ne serait-ce que pour des raisons de diffusion de leur œuvres. Certains se sont même mis à des techniques qui leur étaient étrangères comme l’aquarelle.

Enfin, la dimension en grande partie abstraite de l’art aborigène correspond bien sûr aux tendances profondes de l’art contemporain, volontiers non-figuratif et privilégiant formes et couleurs : elle permettrait même de parler à son propos d’un art essentiellement moderne, qui semble participer du même mouvement que celui qui anime l’art contemporain en général et l’école occidentale australienne en particulier8.

L’art occidental australien contemporain

Ann Thomson, CR‑7 (huile sur bois, 1994). Peintre d’inspiration abstraite, l’artiste mêle dans le tourbillon de sa toile couleurs et formes pleines d’énergie et les combine avec des éléments empruntés au marquage des balles de laine australienne.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

En effet, de la même manière que l’art aborigène entretient des liens avec l’art occidental, l’art occidental australien n’a cessé depuis les années 1980 de s’enrichir du dialogue qu’il entretient avec le reste du monde : non seulement la tradition des voyages d’artistes en Europe et aux Amériques s’est maintenue, mais l’Australie a aussi accueilli des artistes originaires du monde méditerranéen ou moyen-oriental comme Wilma Tabacco, née en Italie, ou Hossein Valamanesh, originaire d’Iran.

Christopher Croft, Koala Dreaming (aquarelle et technique mixte, 2000). Cette oeuvre appartient à une série de planches animalières où le peintre a imaginé de représenter les “ rêves ” des animaux les plus caractéristiques de la faune australienne.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

Néanmoins, si elle manifeste un esprit très international, l’école occidentale se nourrit, peut-être plus nettement qu’ailleurs, des réalités et des mythes fondateurs du pays : ainsi Dean Bowen ou William Robinson évoquent-ils avec humour la vie quotidienne australienne en mettant en scène bushmen et nageurs dans leurs sculptures et céramiques.

De même, Ann Thomson récupère le lettrage des balles de laine australienne pour les inscrire dans le tourbillon de sa palette pleine d’énergie. Et si Matthew Johnson utilise des boîtiers de CD pour constituer ses séries de peintures vitraux, c’est avant tout pour saisir et rendre la lumière de son pays d’adoption.

Ajoutons enfin que des ponts existent désormais entre l’école occidentale et la culture aborigène, dont certains artistes anglo-saxons défendent les droits à une existence autonome : ainsi Fiona Mac Donald a‑t-elle conçu sa Mer de mains, ensemble multicolore de mains en plastique, qu’elle a planté dans le désert, en solidarité avec les Aborigènes dépossédés de leurs terres. De même, le photographe d’origine anglaise Alastair Mc Naugthon a longtemps vécu dans la communauté aborigène de Coonana d’où il a rapporté d’étonnants clichés.

Un art double

Ces relations entre école occidentale et monde aborigène dépassent le simple engagement d’artistes en faveur des droits de l’homme : bien des peintres » occidentaux » ont trouvé dans l’art aborigène une inspiration ou le moyen de renouveler leur propre technique.

Walangari Karntawarra Jakamarra, Le Rêve du serpent (acrylique sur toile, 1996). Par ses motifs inspirés des arts décoratifs anglais de la fin du XIXe siècle, cette oeuvre est caractéristique de l’art urbain aborigène.

Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob, Paris (D.R.). © PHOTO : PHILIPPE DE FORMANOIR/COURTESY

C’est ainsi que Christopher Hodges recourt dans ses toiles à la symbolique aborigène des cercles concentriques, ou que les œuvres de Rosalie Gascoigne retrouvent le point de vue » satellitaire » des peintres du désert pour représenter ses scènes de » circulation urbaine « . De son côté, Wilma Tabacco semble réécrire, dans l’ondulation des lignes colorées qui font vibrer ses toiles, l’image des dunes de sable telles qu’on les découvre chez un Helicopter Tjungurrayi ou plus généralement chez les artistes de l’école de Balgo. De même, en évoquant les » rêves » des animaux les plus typiques de la faune australienne (koala, ornithorynque), Christopher Croft adresse un clin d’œil humoristique au monde du Temps du Rêve.

Inversement, il existe aussi des artistes aborigènes, dits » urbains » : le plus souvent issus de la » génération volée « 9, ils vivent dans les villes, à majorité anglo-saxonne, et ont développé dans ce contexte un art – parfois très contestataire, comme chez Richard Bell – empruntant ses techniques à la tradition occidentale. C’est le cas de Walangari Karntawarra Jakamarra, qui a suivi des études d’histoire de l’art à l’université, et s’inspire de certains courants occidentaux pour évoquer le Temps du Rêve. On mentionnera également l’œuvre hyperréaliste de Lin Onus, célèbre pour ses installations de dingos (chiens du désert) en fibre de verre et peints des couleurs aborigènes fondamentales (rouge, jaune, noir, blanc).

Ces correspondances objectives ou voulues entre art aborigène et art occidental ont une valeur symbolique bien plus profonde : elles signifient que l’un et l’autre n’existent que comme les deux faces d’une même réalité esthétique. En effet, les représentants des deux communautés partagent le plus souvent un rapport charnel à la terre australienne qui les a vus naître et où ils vivent. Ce qu’ils expriment, les uns par l’évocation de mythes plurimillénaires, les autres par celle de » légendes » modernes, c’est un rapport singulier à un pays à la fois très ancien et très récent dont le caractère double trouve précisément son expression dans l’art australien contemporain : art à deux visages, également fascinants et singuliers, où l’Australie se donne à découvrir et se construit.

__________________________________________

1. Cf. Robert Hughes, The Art of Australia (Londres : Penguin books, 1970, p. 32).

2. Sur les peintres australiens en France, voir, par exemple, de Jean-Claude Lesage, Peintres australiens à Étaples (Étaples : A.M.M.E. éditions, 2000).

3. Sur ce Robin des bois australien, voir la toute récente Véritable Histoire du Gang Kelly de l’Australien Peter Carey, dont la traduction vient de paraître (Paris : Plon, » Feux croisés « , 2003).

4. Cf. par exemple l’intérêt d’André Breton pour les écorces peintes de la côte nord et son article, « Main première », en préface à l’ouvrage de Karel Kupka, Un Art à l’état brut (Lausanne : Éd. Clairefontaine, 1962). Cet article est reproduit dans André Breton, Perspective cavalière (Paris : Gallimard, coll. « L’imaginaire » n° 341, 1996).

5. Cf. Wally Caruana, L’Art des Aborigènes d’Australie (Paris : Thames & Hudson, 1994).

6. Sur la civilisation aborigène, voir, par exemple, de Stephen Muecke et Adam Shoemaker, Les Aborigènes d’Australie (Paris : Gallimard, coll. « Découvertes », 2002).

7. Les autorités australiennes acceptèrent en effet de voir dans les toiles ou les écorces évoquant des sites sacrés la preuve d’un droit territorial immémorial des Aborigènes sur ces sites.

8. On appelle « art occidental australien » l’art non aborigène.

9. On appelle « génération volée » les jeunes Aborigènes enlevés à leur communauté et confiés à des familles anglo-saxonnes dans le cadre de la politique d’assimilation forcée menée par le gouvernement australien après la Seconde Guerre mondiale.

La galerie « Arts d’Australie-Stéphane Jacob « : Visite sur rendez-vous : 179, boulevard Pereire, 75017 PARIS, tél. : 01.46 .22.23;20.

site : www.artsdaustralie.com