Quelle place économique pour la France dans le monde en 2050 ?

Pour compléter cet ensemble, un article sur la politique alimentaire, venant d’être reçu, paraîtra dans un numéro ultérieur.

À quoi ressemblera l’économie française au milieu du XXIè siècle ? Cette interrogation n’appelle pas une réponse déterministe : l’avenir de notre pays dépend des initiatives et activités de ses résidents, des politiques économiques qui y seront menées, des objectifs qui seront poursuivis, de l’environnement international, de sa capacité à contribuer, par la poursuite de l’intégration européenne, à l’émergence d’une véritable culture de l’action collective sur le continent européen.

Forum des lecteurs sur ce numéro

Pour aborder cette réflexion, il convient de mettre entre parenthèses les débats de court terme qui dominent l’expression médiatique et boursière : l’analyse économique conjoncturelle apporte peu d’informations pertinentes pour appréhender l’évolution à long terme de l’économie française, sous réserve cependant d’effets rémanents possibles des politiques de court terme (voir par exemple Bénassy-Quéré et al., p. 405–407). La croissance qui compte, pour l’avenir, est celle que les économistes appellent « croissance potentielle », à savoir celle de la « production potentielle » ou valeur ajoutée qu’un pays est capable de produire sans tensions inflationnistes, compte tenu des facteurs de production dont il dispose et de sa productivité. Cette notion n’est certes pas facilement mesurée, mais elle conditionne en quelque sorte la « vitesse limite » du développement d’une économie. En deçà, les facteurs sont sous-utilisés ; au-delà, il y a risque d’inflation. La croissance potentielle fait abstraction des cycles économiques ; ses déterminants conditionnent l’approche prospective de la croissance à long terme.

Il est utile d’adopter une perspective longue et de revenir sur les cinquante dernières années. Les « trente glorieuses », entre 1945 et 1975, ont été celles du rattrapage de l’économie américaine par les économies européennes et le Japon. Ce processus, cependant, s’est interrompu dans les années quatre-vingt. En ce qui concerne la France, son revenu par habitant (en dollars de parité de pouvoir d’achat) passe de 60 % du revenu par habitant américain en 1960 à plus de 80 % au début des années soixante-dix, stagne en niveau relatif dans les années soixante-dix et quatre-vingt, puis amorce un déclin sensible dans les années quatre-vingt-dix pour atteindre environ 75 % en 2004. Le rattrapage a donc été partiel, et s’est en partie retourné. Le risque existe, noté dans le Rapport Camdessus (2004), que la France soit en train de « décrocher ».

Faut-il s’inquiéter d’une croissance atone ?

Cette interrogation, évidemment centrale, est moins simple qu’il n’y paraît. L’individu et la société poursuivent en effet d’autres objectifs que la croissance économique – définie comme la variation annuelle du Produit intérieur brut ou PIB, c’est-à-dire la valeur ajoutée totale. Le chiffre du revenu ou PIB par habitant donne une représentation très réductrice du niveau de vie. Ce dernier, par définition une moyenne, ne dit rien par exemple sur la répartition des revenus, et l’on sait que la croissance elle-même ne bénéficie pas nécessairement automatiquement aux plus pauvres. Le chiffre du PIB laisse également de côté d’importants déterminants du niveau de vie : les activités non marchandes et la satisfaction que peut procurer le loisir ne sont pas bien comptabilisées dans les chiffres de croissance ; le calcul du PIB ignore aussi les dommages au patrimoine naturel ou aux conditions de vie qu’entraînent les processus de production ou de consommation, par la pollution atmosphérique, visuelle ou sonore, le réchauffement climatique, l’atteinte à la biodiversité. Le taux de croissance du Produit intérieur brut ne doit donc pas faire l’objet d’un fétichisme aveugle.

La croissance, cependant, conditionne la taille relative des économies. Or, la taille n’est pas indifférente. Elle permet de mobiliser les économies d’échelle, objectif important du processus d’intégration européenne. Elle alimente aussi le jeu d’influence respective des nations. Un différentiel de croissance soutenu conduit à des différences très marquées de la taille absolue et relative des économies après quelques décennies. En 1913, le PIB par tête de l’Argentine est de 70 % supérieur à celui de l’Espagne ; ce dernier lui est aujourd’hui supérieur de 50 %. De même, celui du Ghana dépasse de 50 % celui de la Corée du Sud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour ne plus en représenter aujourd’hui qu’un dixième (Bénassy-Quéré et al., 2004, p. 348). Une hausse d’un point de la croissance potentielle de la zone euro, de 2 % à 3 %, permettrait en termes relatifs d’accroître le revenu de la zone d’un tiers après trois décennies et des deux tiers en un demi-siècle. Sur plusieurs décennies, la place des pays et leur influence peuvent être profondément modifiées.

Le taux de croissance potentiel représente donc un enjeu politique majeur. L’influence de la France dans le monde passe, certes, par l’Union européenne et le renforcement de sa capacité d’action collective. Mais la croissance des pays membres est l’une des conditions du maintien de leur rang, de leur capacité à préserver leur autonomie, leur capacité à définir des préférences collectives et des choix de sociétés qui leur seront propres, de continuer à jouer un rôle moteur dans l’intégration européenne. C’est d’autant plus important aujourd’hui que de grands pays semblent avoir « décollé » ou être en passe de le faire. La Chine, l’Inde, dans une moindre mesure le Brésil, seront demain les grandes puissances mondiales. Leur émergence signifie que d’immenses marchés sont en création et alimenteront la croissance mondiale. Mais elle s’accompagnera également de nouveaux bouleversements des hiérarchies économiques et politiques. À l’horizon des prochaines décennies, pour la France comme pour l’Europe, l’enjeu est d’établir avec ces grandes puissances en devenir des partenariats économiques et politiques suffisamment robustes. Une Union européenne dynamique et intégrée y parviendra mieux qu’une collection de pays insuffisamment coordonnée et dont la croissance économique resterait atone.

C’est aussi la croissance économique qui donne aux sociétés les moyens de choisir leur destin, d’organiser la redistribution de façon durable et d’œuvrer pour les préférences collectives. Avec des politiques sociales appropriées, elle permet à la fois la satisfaction de nombreux besoins personnels et la production de biens collectifs comme la santé, la protection sociale ou la sécurité.

L’observation des tendances passées n’est pas en la matière de bon augure. Le taux de croissance potentielle de la France et de l’Union européenne semble plafonner aux environs de 2 % par an. C’est un handicap majeur qui, sauf à trouver les clefs d’une accélération, obère les perspectives économiques à l’horizon 2050. Le sommet de Lisbonne, en 2000, orientait les politiques publiques européennes vers la recherche d’un sursaut de croissance potentielle en positionnant l’Union comme « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde ». Les recommandations faites à Lisbonne apparaissent rétrospectivement comme un vœu pieux. Bien plus, les réalisations remarquables de l’Union européenne dans les deux dernières décennies du xxe siècle (marché unique, monnaie unique) n’ont pas permis de relever le taux de croissance potentielle de la zone. La comparaison avec les États-Unis depuis le milieu des années 1990 est édifiante. La croissance potentielle américaine, même après l’explosion de la bulle des nouvelles technologies, reste soutenue. L’un des grands spécialistes américains de la productivité, Robert Gordon (2003), estime que la production potentielle américaine devrait dans les vingt prochaines années croître à un rythme annuel de 3,28 %.

Des perspectives de croissance à long terme peu encourageantes

À long terme, le niveau du Produit intérieur brut (PIB) est déterminé par la démographie et le progrès technique. Ni l’un ni l’autre ne sont exogènes. Les tendances actuelles, cependant, ne sont guère favorables en France ou en Europe.

Une démographie de déclin

Dans le scénario moyen des projections des Nations unies mises à jour en 2002, la population française croît modérément jusqu’en 2040 environ (de 60 millions en 2003 à 64,8 millions en 2040) puis se met à décroître. La population de l’Europe décroît de 728 millions en 2000 à 632 millions en 2050. Celle du Japon décroît à partir de 2010, de 128 millions à 110 millions en 2050, celle de l’Allemagne également (de 82,5 millions en 2010 à 79 millions en 2050). Parmi les grands pays industrialisés, seuls les États-Unis voient leur population continuer de s’accroître sur la période, de 285 millions d’habitants en 2000 à 408,7 millions en 2050. Ces prévisions sont très dépendantes des hypothèses faites sur les taux de mortalité et de fécondité et se fondent sur des hypothèses statiques concernant les pratiques et politiques migratoires. Elles sont donc intrinsèquement d’une fiabilité discutable. Toujours dans le scénario moyen des Nations unies, la France est au 20e rang en termes de population en 2000 et passe au 28e en 2050, l’Allemagne passe du 12e au 21e rang, la Russie du 6e au 18e, les États-Unis conservent leur 3e rang derrière l’Inde et la Chine. En 2050, le monde comprendra 8 pays de plus de 200 millions d’habitants : l’Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan, l’Indonésie, le Nigeria, le Bangladesh et le Brésil.

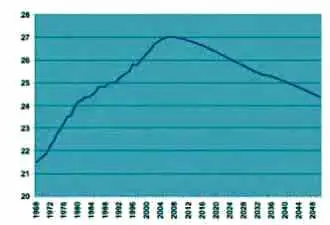

| Évolution projetée de la population active française |

| Source : INSEE www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/population_active.htm |

La structure de la population, elle aussi, se déforme, avec une augmentation de l’âge moyen et de la proportion des personnes âgées. Toujours dans le scénario moyen des Nations unies, la proportion des plus de 60 ans dans la population française passerait de 20,5 % en 2000 à 32,3 % en 2050 ; cette évolution est assez représentative de l’évolution démographique dans l’Union européenne. En revanche, ce même ratio aux États-Unis n’atteindrait en 2050 que 25,5 %. Comme le rappellent opportunément Aglietta et al. (2003), il faut se garder de conclusions trop hâtives sur l’impact de ce phénomène. Les progrès de la santé et le recul de la mortalité peuvent en effet conduire à adopter un indicateur relatif de mesure de l’âge, et à parler non de vieillissement de la population, mais d’un recul du vieillissement. Cependant, à comportements et réglementations constants, ce » vieillissement » démographique conduit à une baisse de la population en âge de travailler, et à une baisse de la population active – même si l’Europe s’engage dans la voie tracée à Lisbonne, qui préconise un taux d’activité de 70 %. Les prévisions de l’INSEE pour la France annoncent que la population active française atteindra un maximum en 2007 et baissera ensuite (voir graphique ci-dessous). Toujours à comportements et réglementations constants, le vieillissement conduit également à un accroissement marqué du » ratio de dépendance » du nombre de retraités rapporté au nombre d’actifs.

Il est possible de corriger cette tendance à la diminution de la population active en mettant en œuvre des politiques actives visant à stimuler l’offre de travail, par exemple une remontée de l’âge effectif de cessation d’activité, une incitation à l’activité ou un encouragement de l’immigration. Le facteur migratoire, particulièrement difficile à appréhender, peut sensiblement modifier les prévisions démographiques. Gilbert Cette (2004) indique que l’immigration a accru la croissance annuelle de la population active américaine de 0,5 à 1 point de pourcentage sur la dernière décennie. Une politique d’immigration volontariste et sélective (accueil de migrants qualifiés et accompagnés d’enfants) contribuerait, comme le montre l’étude de l’Ifri (Miotti et Sachwald, 2004), à atténuer certains des traits mentionnés ci-dessus, renforcerait la capacité d’innovation et accroîtrait le potentiel de croissance. Mais elle représenterait aussi d’importants enjeux d’intégration sociale et de politiques publiques et approfondirait le dilemme entre une vision de court terme qui considère les migrants comme des concurrents sur le marché du travail en période de chômage, et un impératif de dynamisme de la population active sur le long terme.

Pour comprendre les déterminants de la croissance de façon plus détaillée, il est d’usage de partir d’une décomposition comptable du PIB par habitant. Le PIB lui-même est égal au produit entre le nombre d’heures total travaillées et la productivité horaire moyenne. On peut ainsi écrire :

Q = Q/H x H/L x L/A x A/T x T/N x N

où Q est la production, H le nombre d’heures travaillées, L le nombre de personnes employées, A la population active, T la population en âge de travailler et N la population totale.

L’identité ci-dessus implique que le taux de croissance du PIB par habitant Q/N est la somme des taux de croissance de la productivité horaire Q/H, du nombre moyen d’heures travaillées par employé H/L, du taux d’emploi L/A, du taux d’activité A/T, et de la proportion de la population en âge de travailler T/N. Cette identité souligne cinq composantes comptables essentielles de la croissance à long terme du revenu potentiel par habitant.

| Part de la population des 25–64 ans n’ayant pas atteint le second cycle du secondaire, 2002 | |

| France | 35% |

| Allemagne | 27% |

| Corée | 30% |

| Suède | 18% |

| Japon | 16% |

| Royaume-Uni | 16% |

| États-Unis | 13% |

| Source : OCDE, Regards sur l’éducation, 2004 | |

Cependant, les différentes composantes de l’identité comptable ne sont a priori pas indépendantes les unes des autres, et l’identité est muette sur les relations causales. L’étude approfondie de Gilbert Cette (2004) souligne la complexité du lien entre productivité, croissance, PIB par habitant et emploi, et attire l’attention sur les insuffisances de l’approche comptable. Par exemple, le revenu par habitant de la France est inférieur d’environ 25 % à celui des États-Unis ; cet écart peut se décomposer en un avantage de productivité horaire pour la France (environ 5 %), et un coût de 30 %, dû à parties égales à une moindre durée du travail et un taux d’emploi plus faible en France. Mais la faiblesse du taux d’emploi français gonfle artificiellement la productivité horaire moyenne, puisque les travailleurs qui conservent leur emploi ont une productivité supérieure à ceux qui se retrouvent au chômage.

Gilbert Cette (2004) en déduit une mesure « structurelle » de la productivité horaire, corrigée pour les écarts de taux d’emploi et de durée du travail vis-à-vis des États-Unis, et qui donne alors un avantage clair à ces derniers (environ 7 % par rapport à la France). Cette analyse confirme que ce sont bien les États-Unis qui définissent la frontière d’efficience technologique pour le monde entier, et invite à faire porter les efforts sur les gains de productivité et sur l’innovation.

Certes, tout gain de PIB n’est pas nécessairement perçu comme une amélioration du niveau de vie s’il s’accompagne d’une détérioration de la perception de confort par les populations ou s’il va à l’encontre d’une authentique « préférence pour le loisir ». Encore faut-il être capable de mesurer correctement de telles perceptions ou préférences sociales et pouvoir, dans un monde très concurrentiel, préserver les moyens d’assumer de telles préférences.

Une dynamique d’innovation insuffisante

Le modèle de croissance par l’innovation, dans lequel l’économie américaine s’est clairement engagée, remet à l’honneur le processus « schumpétérien » de « destruction créatrice ». Or, ce processus ne fonctionne pas bien en France, où la destruction de capacités obsolètes est toujours vécue comme un drame plutôt que comme le moyen de libérer les ressources nécessaires au développement des nouvelles activités. La conséquence est une relative inertie de la structure sectorielle de la production. Miotti et Sachwald (2004) y voient l’une des raisons dans une réglementation élevée et une insuffisante concurrence sur le marché des biens, qui constituent une protection pour les entreprises en place et limitent les incitations à réaliser des investissements de productivité.

L’économie de la connaissance et la dynamique d’innovation associée reposent également sur deux piliers : l’enseignement supérieur et la recherche. La qualification de la population active est une condition de l’introduction et de la diffusion des nouvelles technologies dans les processus de production. Or, l’enseignement supérieur est comparativement négligé en France (Aghion et Cohen, 2004). Les statistiques de l’OCDE montrent que la part de la population active atteignant le deuxième cycle du secondaire est plus faible en France qu’aux États-Unis ou que dans de nombreux autres pays.

Quant à l’investissement de recherche et développement, il conditionne les progrès de la productivité dans les secteurs de haute technologie. Or l’effort de recherche français, notamment privé, est insuffisant. Ces problèmes sont aujourd’hui connus et largement documentés.

Conclusion

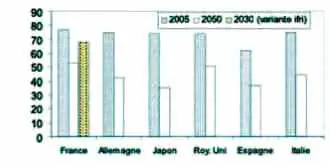

| Scénarios |

|

| Source : calculs à partir des chiffres de PIB par habitant et scénarios de croissance potentielle présentés et discutés dans CETTE (2004) et des prévisions démographiques des Nations unies (2002, variante moyenne). |

La prise en compte de ces différents éléments conduit à des scénarios de croissance potentielle pour la France assez décapants. Miotti et Sachwald (2004) considèrent que « le taux de croissance de 3 % qui permettrait de faire fondre le chômage et les déficits publics semble en effet hors d’atteinte ». D’après eux, le scénario tendanciel repose plutôt sur une perspective de croissance de 1,2 % à l’horizon 2030. Ils pensent que la France peut atteindre une croissance potentielle de 2,1 %, au prix d’un effort volontariste visant à limiter le déclin de la population active et à stimuler l’innovation.

Ces politiques impliqueraient une évolution des institutions économiques et sociales et de l’attitude vis-à-vis des migrants et du progrès scientifique et technique. La tâche s’annonce donc rude. Même dans le cas de ce scénario volontariste, la performance est très insuffisante pour mettre la France dans une nouvelle dynamique de rattrapage des États-Unis.

Gilbert Cette (2004, p. 48) confirme la sobriété de cette analyse. Il anticipe une croissance potentielle annuelle d’environ 2,5 % aux États-Unis, 2 % dans les pays européens et 1,25 % au Japon entre 2005 et 2020, puis 2,75 % aux États-Unis, 1,75 % en France et au Royaume-Uni, 1,25 % en Allemagne, Espagne et Italie, et 1 % au Japon sur la période 2020–2050. À ce rythme, le PIB par habitant de la France ne vaudrait plus que la moitié du PIB par habitant américain en 2050.

L’état des lieux n’est donc pas encourageant, même si la France semble s’en sortir marginalement mieux que d’autres grands pays européens. Il est d’autant plus urgent d’orienter les politiques publiques vers le soutien de l’innovation et de l’activité. Les prévisions ne font que projeter le présent : elles sont faites pour être démenties.

Dans les années 1980, le discours dominant aux États-Unis portait sur le défi japonais, le déclin de la productivité et le risque de désindustrialisation. Les années 1990 ont donné à ce pays un élan qu’aucune étude n’anticipait. On ne peut que souhaiter que les scénarios existants aient le même sort. L’analyse des perspectives de croissance de la France et l’exemple américain forment un vibrant appel à l’action.