L’aventure du CPE

Statut et dignité

Pour comprendre ces divers phénomènes il est nécessaire de saisir combien la conception de ce qu’est un salarié, et spécialement de ce qui fait sa dignité, varie selon les pays.

Au moment de la naissance des démocraties, en France comme dans les autres pays européens ou aux États-Unis, les salariés ont été vus comme des sortes de domestiques trop soumis à leurs maîtres pour mériter d’avoir la plénitude des droits politiques. Au xixe siècle, beaucoup ont assimilé la condition de travailleur salarié à une forme renouvelée d’esclavage. Partout, on a cherché à donner des droits aux salariés de manière à concilier leur subordination à l’égard de leur employeur avec la condition de citoyen souverain d’une société démocratique.

Mais les voies utilisées ont été très diverses. Dans le monde anglo-saxon on est resté proche de rapports commerciaux entre un fournisseur (le salarié) et un client (l’entreprise). Le droit du travail a visé à renforcer la position de négociation des salariés. En Allemagne il s’est agi plutôt de permettre à leurs représentants d’intervenir dans la gestion d’une entreprise conçue comme une communauté. En France, on a cherché à les faire échapper à des rapports strictement marchands et à leur donner un statut. Ce statut est lié à la fois à un métier porteur de droits et de devoirs spécifiques (l’honneur du métier) et au fait que l’on a des droits qui assurent une certaine pérennité de la position que l’on occupe. Ces approches s’ancrent elles-mêmes dans des conceptions très anciennes de ce qu’est un homme respectable : dans l’univers anglo-saxon, le propriétaire libre de négocier sa participation à des œuvres communes, en Allemagne, le membre d’une communauté qui décide collectivement du sort de tous, en France, celui qui est traité avec les égards dus à son rang.

L’émotion soulevée par le CPE vient de ce qu’il a été vécu dans le registre de la dignité. La possibilité laissée au patron de « congédier » sans autre forme de procès celui qui lui déplaît a indigné. Ce terme même de « congédier », souvent utilisé pour dénoncer la nouvelle mesure, n’évoque pas la cessation d’une relation commerciale entre un fournisseur et un client, mais le renvoi d’un domestique, tel le valet de ferme que, jadis, son patron pouvait chasser du jour au lendemain. Le refus d’être un « larbin », de « cirer les pompes du patron », d’être « soumis à ses caprices » reste vif. Et c’est ce refus qui est en cause quand, menacé à tout moment d’être renvoyé sans motif, on est tenu de se montrer complaisant envers le patron si on veut garder son emploi.

Si, dans les pays anglo-saxons, ce que nous appelons la précarité est vécue bien différemment, c’est qu’elle n’a pas le même sens qu’en France. L’image que l’on cherche à exorciser dans les relations entre patron et salarié n’est pas celle du domestique, mais celle du fournisseur qui se fait pressurer par un client en position de force. Il n’y a pas de distinction radicale entre un contrat de travail et un contrat commercial. Avoir un contrat précaire avec son employeur n’est pas radicalement différent d’avoir des clients précaires si on est boucher, boulanger ou lawyer, et est parfaitement acceptable du moment que la rémunération est correcte.

La rencontre du statut et du marché

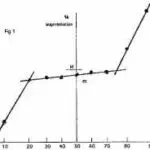

Le tragique de la situation présente vient de la rencontre de deux logiques qui s’affrontent, à la manière de deux plaques tectoniques : d’une part la dignité des personnes ; d’autre part leur « rapport qualité prix » quand on les regarde comme des sortes de biens de production, et donc leur caractère attractif pour les acheteurs (les employeurs). Dans la première perspective il faut éviter de laisser la pression du marché faire en sorte que certains soient traités de façon indigne. Dans la deuxième perspective il importe que chaque bien de production soit vendu « à son prix », que celui-ci soit considérable ou dérisoire, de manière qu’il trouve preneur. Ce prix peut varier dans d’énormes proportions – on le voit bien là où on a affaire à un véritable marché, comme pour les sportifs ou les artistes.

Comment augmenter les chances de trouver preneur pour les moins compétitifs (les « mauvais produits ») ? On sait bien que nombre de petits patrons, notamment dans les métiers liés au bâtiment, n’arrivent pas à satisfaire la demande et refusent d’embaucher parce qu’ils craignent les pires ennuis s’il leur faut un jour licencier. Et quand ils embauchent, ils évitent au maximum de prendre des risques et refusent les candidats dont le profil est susceptible de susciter quelques inquiétudes ; ainsi ils craignent d’embaucher ceux qui viennent des quartiers « à problème ». S’il était plus facile de licencier, ils pourraient (c’était le pari du CPE) se montrer moins frileux. Mais la logique du marché butte sur les questions de dignité.

Il n’est pas facile de sortir de l’impasse. Ou on laisse jouer le marché, comme dans les pays anglo-saxons. Alors presque tous arrivent à s’employer : le chômage est faible, et le chômage de longue durée très faible. La contrepartie est un grand nombre de « travailleurs pauvres », jusqu’aux travailleurs SDF qui ne manquent pas aux États-Unis.

Ou au contraire on empêche le marché de trop maltraiter les moins compétitifs, mais ils ne trouvent pas preneur. Par ailleurs, la transposition en France du « modèle danois », dit de la « flexsécurité » (les entreprises peuvent licencier très facilement, mais les salariés sont très bien indemnisés et vigoureusement épaulés quand ils cherchent un emploi), maintenant tant célébré, ne va pas de soi. Certes, certains aspects de ce modèle ne paraissent pas trop difficiles à importer. L’expérience montre que, quand ceux qui cherchent un emploi ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais épaulés par des personnes qui ont du temps à leur consacrer, à la fois pour les conseiller et pour faire des démarches pour eux auprès des employeurs (ce qui est fait, notamment, par les entreprises d’outplacement), le taux de retour à l’emploi s’améliore sensiblement.

Par contre, une des conditions du succès danois est l’intensité des pressions visant à faire accepter, spécialement aux jeunes, les emplois qui se présentent ; il n’est pas question de dire qu’on est comédien et qu’on n’acceptera pas d’être serveur dans un restaurant ou ouvrier du bâtiment. Quand on voit l’intensité des levées de boucliers en France lorsqu’on parle de supprimer les allocations de chômage à ceux qui refusent les emplois qui ne correspondent pas à leur métier, on peut douter que cet aspect du modèle soit applicable. Or il fait partie de l’équilibre d’ensemble du système. Et s’il est accepté dans les pays concernés, c’est qu’être soumis à l’obligation d’exercer une activité qui n’a rien à voir avec son » métier » n’y donne pas le même sentiment de déchoir qu’en France.

Pour limiter le nombre de ceux qui sont pris au piège par la rencontre des logiques antagonistes du statut et du marché, des efforts sont à faire pour alléger, autant que faire se peut, le poids et de l’une et de l’autre.

Il nous faut réfléchir sur notre imaginaire social, et sur la manière dont il conduit à définir ce qui est ou n’est pas déshonorant. Ainsi sommes-nous vraiment condamnés à regarder les rapports de travail à travers le prisme de la domesticité, qu’il s’agisse du contenu des tâches effectuées (et en particulier tout ce qui relève des services aux personnes) ou de la forme que prend le contrat de travail ?

Simultanément, la construction européenne est porteuse d’une sorte de théologie du marché qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde, même aux États-Unis. Il faut trouver une vision plus pragmatique de la concurrence et de ses mérites, en tenant compte des répercussions sur le marché du travail de la manière dont fonctionne celui des biens et services.

Une telle vision doit tenir compte du fait que les consommateurs sont aussi des travailleurs, en se demandant à partir de quand ce qu’ils gagnent au premier titre est reperdu, et au-delà, au second. En la matière, nous venons de recevoir une série de coups de semonce, du » non » des Français au référendum européen en 2005 à l’actuel refus du CPE. Il semble urgent d’en tirer des enseignements.

____________________

* Philippe d’Iribarne (1955) est directeur de recherche au CNRS. Il vient de publier L’étrangeté française aux éditions du Seuil, où il s’interroge sur les moyens de rénover notre fameux modèle social.