Éloge d’Auguste Comte (1ère partie)

« Nul n’est prophète en son pays »

L’École polytechnique devrait s’enorgueillir de compter parmi ses anciens élèves celui que l’on peut considérer comme le plus grand philosophe français du XIXe siècle.

Ce n’est manifestement pas le cas, même aujourd’hui, comme si le destin s’acharnait sur les relations entre Auguste Comte et cette École, à qui il voua une admiration et un attachement indéfectibles. Ne dit-on pas qu’Auguste Comte a connu deux amours dans sa vie : Clotilde de Vaux et l’École polytechnique ! La première mourut précocement et la seconde lui causa toutes les misères du monde.

Les malheurs commencèrent avec le licenciement collectif de sa promotion en avril 1816 après dix-huit mois de scolarité, qu’il ressentit comme une profonde injustice. Ce fut surtout sa première désillusion alors que, classé parmi les élèves les plus brillants, il se voyait déjà faire carrière dans le corps enseignant de l’École. Il lui fallut effectivement attendre l’année 1832 pour être nommé répétiteur adjoint de mathématiques, puis en 1838 répétiteur d’analyse, mais il ne parvint jamais à obtenir une chaire de professeur. Il échoua successivement en 1835 face à Liouville, en 1836 face à Duhamel et encore en 1840 face à Sturm, échecs qu’il attribua à chaque fois à l’Académie des sciences qu’il jugeait parfaitement rétrograde. Dans la préface d’un de ses ouvrages, il s’en prit même publiquement à Arago, dont il dénonça l’influence désastreuse sur l’enseignement de l’École1.

Entre-temps, il fut nommé examinateur d’admission, en remplacement de Reynaud, ce qui l’obligea chaque été à parcourir la France pour interroger les candidats.

Pendant les sept ans où il exerça cette fonction parfois pénible, il avoua avoir éprouvé des satisfactions et d’intenses émotions lors des bons examens.

Et ce fut la « double révocation », en 1844 de ses fonctions d’examinateur puis en 1851 de son poste de répétiteur, ce qui le laissa sans ressources et quasiment dans la misère.

Il éprouva alors un véritable sentiment de persécution, comme il l’écrivit à John Stuart Mill en 1844 : Si le temps des bûchers et des empoisonnements, ou seulement celui de la guillotine pouvait revenir, ils oseraient tout contre moi.2

Il eut droit cependant à une reconnaissance posthume, marquée en 1902 par l’inauguration du monument érigé en son honneur place de la Sorbonne. Elle fut présidée par le ministre de la Guerre, le général André, ancien gouverneur de l’École polytechnique, et fervent propagateur du positivisme en son jeune temps. À ce « triomphe » d’Auguste Comte s’était joint le général commandant l’École avec une forte délégation de professeurs et d’élèves3.

On pourrait croire cependant que la malédiction n’est pas éteinte si on se souvient du sort malheureux de l’Institut Auguste Comte4, créé en 1977 par le président Giscard d’Estaing, dans les locaux de la Montagne Sainte-Geneviève. Il aurait sûrement approuvé ce projet grandiose d’un institut « des Sciences de l’Action », dont il était dit qu’il devait « resserrer la solidarité entre le savoir scientifique et social ». Cette fois, il ne fut pour rien dans le « licenciement définitif » de cet établissement en 1981.

Nul n’est prophète en son pays !

Et pourtant, on a pu écrire que le positivisme était « La Révolution plus l’École polytechnique », c’est un héritage qu’il faut assumer.

* *

Nous aurions d’autant plus tort de renier Auguste Comte qu’il fait vraiment partie de notre patrimoine ; il a tous les traits de notre « génie national » jusque dans ses excès :

Il est le parfait « matheux » qui nous dédicace son « Traité de géométrie analytique à 2 et 3 dimensions », qui n’aime rien tant que les systèmes et les classifications, obsédé de logique et de rigueur, lui dont les élèves disaient : Habitué aux formules, le père Comte a mis Dieu en équation et il n’a trouvé que des racines imaginaires.5

Il est le savant encyclopédique, probablement un des derniers à maîtriser les savoirs de son temps, qui jongle avec l’astronomie, la physique, la chimie, la physiologie, etc., faisant preuve d’une puissance d’assimilation extraordinaire au point d’étonner nombre de savants de son époque.

Il est le professeur par excellence, qui enseigne toute sa vie : leçons particulières de mathématiques, cours publics d’astronomie le dimanche dans les mairies, ou petites classes à Polytechnique qui enthousiasmaient les élèves ; Ses livres sont des cours, les chapitres sont des leçons, ses visions intérieures sont des conférences.6 Il croit à la toute-puissance de l’enseignement, il en critique inlassablement les méthodes et jusque dans sa vieillesse, il travaille encore sur un « Traité d’éducation universelle ».

Il est l’homme de la méthode, qui se refuse à entrer dans les détails et se proclame « spécialiste des généralités » ; précurseur de l’épistémologie, ce « polytechnicien qui pense » n’étudie les sciences que pour repenser la philosophie et servir la politique.

Il est le réformateur social qui ne voit de sens à sa vie que dans l’action pour soulager la misère du peuple et la condition des travaillants, lui qui invente le mot « altruisme » et celui de « consensus social ».

Et finalement il est le philosophe dans la grande tradition des philosophes français, dont Michel Serres rappelle qu’ils étaient pour la plupart attachés à parcourir non seulement les sciences mais aussi le monde et la société. Citant notamment Montaigne et Rabelais, les grands humanistes de la Renaissance, et l’Encyclopédie, œuvre maîtresse des philosophes du XVIIIe siècle, Michel Serres conclut : Au XIXe siècle, Auguste Comte, héroïquement, reprend ce geste global jusqu’à inventer la sociologie, conditionnée par l’épaisseur des connaissances.7

Dans son projet grandiose du progrès de l’humanité, il ira jusqu’au bout, jusqu’à fonder une religion nouvelle qui planifie le culte de l’Humanité, sous la sainte influence de Clotilde de Vaux, même si c’est une religion… sans Dieu.

« Qu’est-ce qu’une grande vie ?

Une pensée de la jeunesse,

exécutée dans l’âge mûr. »

ALFRED DE VIGNY

En France le mot « positivisme » évoque tout de suite étroitesse, simplisme, fermeture, utilitarisme borné, ou encore, ce qui est pire, secte religieuse. Mais le « positivisme » d’Auguste Comte, ce n’est pas cela. Quand il fonde la société positiviste le 8 mars 1848, dans le climat fervent des espérances suscitées par la révolution de février, Auguste Comte est déjà connu pour ses travaux sur la philosophie des sciences, mais surtout il a déjà conçu dès sa jeunesse un projet grandiose qui consistera à établir un « système » social auquel il travaillera jusqu’à sa mort.

Il fait partie de cette « poignée de philosophes atypiques » du XIXe siècle qui sont hantés par la destruction, le désordre social, la dissolution du pouvoir spirituel qui ont suivi la Révolution. Pour lui, la première nécessité, c’est de mettre de l’ordre pour permettre le progrès. Comme d’autres, il est de ceux qui croient au progrès, au bonheur par l’industrie, à la philanthropie universelle. Mais son projet de société il veut le construire sur du solide : il s’agit de fonder scientifiquement le consensus social.

Bien que largement occulté par les critiques de l’époque, il parviendra à diffuser ses idées. La génération qui s’élève est avide de tout ce qui vient de vous, vous êtes son oracle et son guide lui écrivait G. Rame, une figure bien connue dans les milieux scientifiques (19 octobre 1842). L’historienne de Milan, Mirella Larizza, précise que sa doctrine pénétra progressivement dans le tissu de la société française, au point d’être promue au rang de philosophie officielle de la troisième République.8

On ne lit pas beaucoup Auguste Comte : son œuvre est immense en volume, son Cours de philosophie positive par exemple fait six tomes, soixante-douze leçons et plusieurs milliers de pages. De plus elle est répétitive, souvent pompeuse, emphatique et d’une proverbiale lourdeur, dans le style de l’époque. Mais nous vivons dans un monde presque entièrement prédit par Comte : révolution industrielle, mondialisation des évolutions, effacement partiel des grandes religions ; et il se pose les mêmes questions que nous : comment penser le monde et les sociétés transformées par la science ?(9) Au-delà des thèmes comtiens propres au XIXe siècle, comment ne pas être fasciné par sa démarche : déchiffrer l’histoire des hommes, analyser la marche générale de la civilisation, capitaliser le savoir humain, trouver les fondements d’un nouvel humanisme.

Comment ce projet philosophique et politique a‑t-il été conçu par Auguste Comte ? Quelles en sont les racines ? Comment s’est-il peu à peu précisé ? C’est à ces questions que ce premier article est consacré.

L’enfance à Montpellier

« C’est un roman que le fond de ma vie,

et un fort roman qui paraîtrait bien extraordinaire. »

Lettre à son ami Valat en 1825

Il est né à Montpellier le 19 janvier 1798 de parents catholiques et plutôt royalistes. Son père était un modeste fonctionnaire à la Recette départementale de l’Hérault. Sa mère, de tempérament maladif et émotif, avait la foi expansive d’une exaltée.

Très vite considéré comme un enfant prodige, le « Comtou », comme on le surnommait à cause de sa petite taille, entra à l’âge de 9 ans au lycée impérial de Montpellier, dont il gardera très mauvais souvenir ; il se plaindra plus tard d’avoir été soustrait dès l’enfance au cours ordinaire des émotions domestiques par une funeste claustration scolastique10.

Il se montre rapidement un élève brillant, d’une intelligence supérieure et d’une mémoire prodigieuse : ses camarades racontent « qu’il pouvait répéter des centaines de vers après une seule audition et réciter à rebours tous les mots d’une page qu’il avait lue une seule fois ».

Son grand ami Valat, qui fut son condisciple au lycée, le décrit comme un enfant extraordinaire, doué d’une grande force de volonté, mais empreint de gravité de caractère : À l’étude, il donnait l’exemple de la méditation et du travail ; en récréation, il fuyait les jeux, ne se mêlant à aucune dispute et se promenant presque toujours seul.11

Dans le lycée à la discipline militaire, Auguste se révéla un élève indocile, indiscipliné, vite révolté. Comte, dit son ami Valat, avait à haut degré le sentiment de sa propre valeur, constatée et trop vantée dans sa famille et ailleurs. Sa rébellion se manifeste très tôt contre la religion, en réaction contre sa famille et contre l’hypocrisie qu’il constatait autour de lui. « Dès l’âge de quatorze ans j’avais cessé de croire en Dieu » écrira-t-il à son père.

Longchampt raconte même : qu’il afficha la plus audacieuse impiété, refusant avec obstination de prendre part à aucune cérémonie du culte.

Il se montra également ouvertement hostile au despotisme impérial, déclarant même en pleine classe qu’il souhaitait le succès des Espagnols contre les armées de l’Empire.

En vrai fils de la Révolution, il a choisi son camp. Il évoquera plus tard le « républicanisme spontané de sa première jeunesse ».

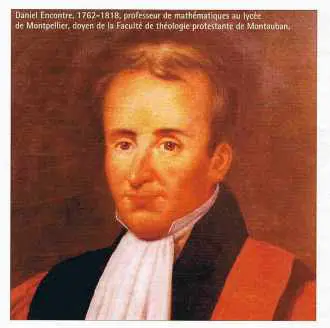

Compte tenu de ses succès scolaires, il fut à quatorze ans orienté sur la classe de Mathématiques spéciales où il eut la chance d’être l’élève de Daniel Encontre. C’était un professeur remarquable, mathématicien réputé, savant aux connaissances encyclopédiques, et par ailleurs pasteur protestant, très engagé dans la restauration de l’Église réformée. Merveilleux pédagogue, il enseignait les sciences comme s’il les eut inventées. Il eut une influence décisive sur Auguste Comte qui lui consacra sa dédicace de la Synthèse subjective.

Compte tenu de ses succès scolaires, il fut à quatorze ans orienté sur la classe de Mathématiques spéciales où il eut la chance d’être l’élève de Daniel Encontre. C’était un professeur remarquable, mathématicien réputé, savant aux connaissances encyclopédiques, et par ailleurs pasteur protestant, très engagé dans la restauration de l’Église réformée. Merveilleux pédagogue, il enseignait les sciences comme s’il les eut inventées. Il eut une influence décisive sur Auguste Comte qui lui consacra sa dédicace de la Synthèse subjective.

Votre enseignement scientifique fit spontanément surgir le premier éveil de ma vocation intellectuelle et même sociale. Car son enseignement allait au-delà des mathématiques. À travers sa culture encyclopédique Daniel Encontre lui manifesta, comme une révélation, la première image du philosophe, celui qui est capable de donner une vue d’ensemble, de mettre en relation les différents savoirs. Henri Gouhier n’hésitera pas à dire : dans la préhistoire du positivisme, il y a Daniel Encontre.12

On peut dire aussi qu’il est à l’origine de sa vocation pédagogique : lui qui avait une telle admiration pour son maître fut appelé à le suppléer à plusieurs reprises. On dit même qu’en raison de sa petite taille, il faisait son cours monté sur une chaise.

Il avait dû redoubler la classe de Mathématiques spéciales en raison de la limite d’âge pour se présenter au concours de Polytechnique. Finalement il fut reçu à l’âge de seize ans et demi, premier sur la liste de Francœur, examinateur pour le Midi de la France.

À l’École polytechnique

Auguste Comte décrit son arrivée à l’École et ses débuts dans des lettres vivantes et pleines d’enthousiasme qu’il écrit à des anciens camarades de lycée, Roméo Pouzin et surtout Valat. C’est à lui qu’il confie : Je serais bien plus heureux si tu avais été admis avec moi, car nous serions ici en paradis tous les deux.

Il gardera toute sa vie un souvenir ému de cette arrivée à Polytechnique : Aucun chemin de fer ne vaudra pour moi le cher voiturier qui me transporta de Montpellier à Paris en octobre 1814 ; un voyage qui dura quand même seize jours, y compris deux de relâche à Lyon.

Pour ce provincial ambitieux et avide de connaître le monde, tout est émerveillement : Paris d’abord, qu’il ne tardera pas à connaître comme sa poche, et puis cette École polytechnique dont il a tant rêvé et qui était pour lui « la plus grande école du monde ». Avant d’y arriver, il portait déjà Paris et l’École dans son cœur. Il est vrai que l’École est une caserne et qu’il lui faudra s’y habituer. Les premiers jours sont longs et il s’ennuie. La nourriture est passable, il y a les brimades et notamment la fameuse bascule. Et puis surtout c’est la liberté qui manque et il prend très vite l’habitude « d’abuser de celle qu’on lui accorde ».

Mais très vite il se sentira chez lui. « Il sent que cette école sera sa maison et il éprouve pour elle cet attachement profond qui deviendra l’un des sentiments majeurs de sa vie. » Dans sa lettre du 21 novembre 1814, je te dirai que je suis enchanté de l’excellent esprit qui règne à l’École et de cette amitié intime qui existe entre tous les élèves et qui les rend heureux au dedans et redoutables au dehors, chaque jour je m’y trouve mieux et je serais bien fâché de n’y être pas entré13.

Dans sa lettre du 2 janvier 1815, nous avons une description complète de sa vie à l’École : le réveil à 5 heures du matin, au moment où on bat la diane, puis l’appel des brigades dans les salles d’études, le travail dans les amphithéâtres, les récréations ; dans cet intervalle, on va à la bibliothèque qui est très belle, ou à la salle d’agrément lire les journaux.

Et puis il y a les cours et les professeurs : Le cours de calcul infinitésimal est fait par Monsieur Poinsot et il est excellent, le cours de chimie est fait par le célèbre Thénard et celui de physique par Monsieur Petit, tous les deux anciens élèves de l’École et ils sont excellents ; cependant le cours de Petit est très difficile à suivre parce qu’il n’a pas fait d’ouvrage, qu’il ne donne pas de notes et qu’il va grand train, de manière que, quoiqu’il professe très bien, il est presque impossible de se rappeler tout ce qu’il a dit.

Mais Auguste est un élève sérieux, il reprend tous les cours après les séances et les rédige dans des cahiers, qui ont d’ailleurs été presque tous retrouvés14. Son camarade Gondinet raconte qu’il ne passait aux lectures politiques qu’après avoir mis en ordre tout ce qui concernait le travail de l’École.

Dans ses lettres, il parle aussi du cours de géométrie descriptive, avec Monsieur Arago, du cours de coupe de pierres et de celui de mécanique par Monsieur Poisson. Tu vois par là que nous avons beaucoup d’ouvrage, surtout à cause des épures qui ennuient et qui dérobent un temps précieux. Je te conseille d’apprendre cette année si tu peux, la géométrie descriptive et le calcul différentiel : quand tu n’aurais que quelques notions légères de ces cours, pourvu qu’elles soient bonnes, elles te serviront beaucoup l’année prochaine.

En tout cas Auguste Comte accumule les notes excellentes dans toutes les matières sauf en dessin ; il est remarqué par ses professeurs, dont certains comme Hachette et Poinsot ne l’oublieront pas.

« Auguste Comte était regardé à l’École polytechnique comme la plus forte tête de la promotion » témoigne Joseph Bertrand. Sa réputation était due sans doute à ses brillantes réponses aux interrogations, du moins avec ses professeurs, car ‚« avec les répétiteurs, il ne fait guère d’efforts ». En tout cas, d’après Gondinet, « il était toujours prêt à donner à ses camarades, avec la maturité d’un professeur, toutes les explications scientifiques qu’ils pouvaient désirer. »

Ses camarades l’appelaient « le philosophe » ou « le penseur ». Mais il était aussi spirituel, pince-sans-rire, capable d’une éloquence satirique et bouffonne, et à l’occasion même, d’une émotion communicative. Sganarelle était son sobriquet à l’École polytechnique, surnom bien mérité si l’on en croit ce que raconte J. Bertrand, évoquant une distribution des prix décernés par les anciens aux conscrits les plus sages et les plus vertueux. « Comte préside la cérémonie et du commencement à la fin – dix témoins me l’ont affirmé – on y a ri de bon cœur. »

On peut voir aussi dans ses appréciations : « conduite répréhensible » et quelques mois plus tard, « conduite très répréhensible ».

On trouve d’ailleurs dans les archives de l’École un relevé impressionnant de punitions : « il chante dans les salles d’études, prolonge les permissions, se dispense des exercices qui l’ennuient ».

Le 19 juin 1815 il est cassé de son grade de caporal, grade qu’il devait à son rang de classement au concours d’entrée. Dans le rapport du Gouverneur, l’officier de semaine indique : « Cinq caporaux parmi les douze attachés à la 2e division, loin de donner à leurs camarades l’exemple de la bonne conduite, se font remarquer par de nombreuses infractions aux règlements. De ces cinq caporaux, Monsieur Comte est celui qui est le plus répréhensible. Indépendamment de douze fautes qui ont donné lieu à punition et dont Monsieur le Gouverneur trouvera ci-joint le détail, cet élève a découché la nuit dernière. Le Conseil voit la nécessité de faire un exemple à son égard en lui ôtant le grade de caporal. Il pense que cette mesure rendra les autres plus exacts à leurs devoirs. »

Mais Auguste Comte n’en est pas très affecté. Au début de l’année scolaire suivante, il est condamné à quinze jours de salle de discipline « pour avoir répondu d’une manière très inconvenante à Monsieur l’Adjudant. Cet élève que sa conduite répréhensible a fait destituer de son grade de caporal au mois de juin dernier, ne s’est pas amendé depuis et a besoin d’être traité sévèrement. Le Conseil pense qu’il serait à propos que Monsieur le Gouverneur le mandât lors de sa première visite à l’école et le menaçât de l’exclusion, s’il continue à se mal conduire. »

C’est alors qu’intervint le général Campredon, membre du Conseil de perfectionnement de l’École et natif de Montpellier. À ce titre il s’intéressait aux élèves qui étaient ses compatriotes, et particulièrement à Auguste Comte. Dans son journal intime il écrit : « J’ai appris que Monsieur Comte était fort mal noté à Polytechnique : on le désignait comme un espèce de factieux très insubordonné ». Le général intervint en sa faveur mais il estimait nécessaire qu’il changeât de conduite s’il voulait rester. Il convoqua son protégé fin décembre : « il lui trouve de l’esprit et des moyens et il le chapitre bien ».

Tout cela allait très mal finir.

On ne peut pas comprendre l’attitude de Comte et de ses camarades à Polytechnique si l’on ne resitue l’époque. Leur rentrée en novembre 1814 se fait au lendemain de la chute de l’Empire et de la bataille de Paris, à laquelle ont participé les élèves.

On ne peut pas comprendre l’attitude de Comte et de ses camarades à Polytechnique si l’on ne resitue l’époque. Leur rentrée en novembre 1814 se fait au lendemain de la chute de l’Empire et de la bataille de Paris, à laquelle ont participé les élèves.

Pour la première fois Polytechnique était École royale, et il retrouve parmi les anciens les combattants de la barrière du Trône. Le pouvoir royal aura une attitude ambiguë « ne sachant comment comprendre l’ardeur guerrière des polytechniciens en ce jour où le service de la Patrie avait coïncidé avec le service de l’Empereur ». En tout cas, les élèves accueillent sans bonne grâce l’incitation à porter la cocarde blanche, enlever les aigles et changer les boutons de leur uniforme.

C’est ce que témoigne une lettre d’Auguste Comte, le 26 novembre 1814 : L’esprit de Paris est bien changé depuis que tu l’as quitté. On n’y est pas porté pour le gouvernement et il faut convenir que ses actes arbitraires l’ont bien mérité ; le duc de B. (Berry) surtout est détesté et méprisé. Tu sais bien d’ailleurs que la République est le gouvernement favori de l’École polytechnique.

En janvier 1815, il raconte à son ami Valat avec émotion les manifestations des élèves pour marquer la fin des brimades, avec députations dans les salles d’anciens, discours et autels levés à l’amitié. Ces cérémonies émeuvent fortement, je t’avoue ; il est beau d’entendre ainsi parler de liberté et d’égalité dans les moments où tous nos concitoyens courent à l’esclavage et au despotisme… Tu vois par le peu que je te dis que tous nos actes solennels sentent beaucoup la République : c’est là l’esprit général de l’École, et si quelques-uns ne vont pas jusqu’à la République, du moins il n’en n’est pas un qui ne soit un ardent ami de la liberté que nous savons très bien distinguer de la hiérarchie (…) Très souvent il s’ouvre des discussions très vives et très approfondies dans nos salles, sur plusieurs points d’économie politique. Du reste cela n’empêche pas ceux qui travaillent, parce que nous sommes habitués à travailler au milieu du bruit, et il n’est pas rare de voir dans nos salles des élèves résoudre un problème très difficile tandis que leurs voisins chantent, sifflent, rient, discutent.

Dans cette ambiance, racontera plus tard Valat dans la Revue bordelaise, Comte n’était pas le dernier à s’exprimer, « il devint le promoteur de plusieurs résolutions importantes, et le rédacteur de circulaires qui portaient de salle en salle les décrets souvent hardis du Comité directeur des anciens ».

Et puis c’est le retour de l’Île d’Elbe que Comte et ses camarades vont vivre avec enthousiasme. Dans sa lettre datée du 2 avril de l’École « impériale » polytechnique : Je n’ai pas reçu de tes nouvelles depuis les grands événements qui ont changé la face de la France. L’enthousiasme le plus grand règne à Paris depuis le 20 mars, jour de l’entrée de l’Empereur : les esprits sont passionnés pour la liberté et pour l’Empereur qui vient nous l’assurer…

Pour l’instant Napoléon n’est pas l’aventurier, ni le héros rétrograde que Comte dénoncera plus tard.

La plupart des citoyens, écrit-il dans cette lettre d’avril 1815, sont persuadés ici que l’Empereur a changé entièrement dans son séjour philosophique à l’Île d’Elbe : pour moi, je suis persuadé qu’il a renoncé à présent aux idées d’ambition gigantesque et de despotisme, qui nous ont causé tant de maux dans la première partie de son règne. Il se réjouit de la liberté accordée à la presse et approuve la constitution « extrêmement libérale » ; il raconte avec émotion la revue du 27 mars aux Tuileries. Nous avons porté il y a huit jours à l’Empereur une adresse par laquelle nous demandons à voler à la défense de la patrie. L’Empereur est venu hier soir nous rendre visite. Il a visité l’École et a paru très content. Il a été accueilli aux cris unanimes de « Vive l’Empereur » : nous étions sous les armes. On va nous envoyer aujourd’hui ou demain des canons pour nous faire exercer à la manœuvre en attendant qu’on ait besoin de nous à l’armée du Nord.

On reconnaîtra que la scolarité dans ces années-là n’était pas de tout repos. Le 20 juin on apprend la défaite de Waterloo. Aussitôt les Polytechniciens demandent « à marcher à la rencontre de l’ennemi » dans une adresse signée de 225 noms. Le 30 les Alliés attaquent à Aubervilliers. L’École fait partie des troupes de réserve massées au Champ-de-Mars, mais Paris capitule au bout de trois jours de négociation.

Le 8 juillet 1815, Louis XVIII rentre aux Tuileries et le 17 la vie reprend à l’École. Mais les élèves refusent de rendre leurs cartouches.

D’après Pinet « les jeunes gens entendaient rester armés tant que les soldats étrangers occuperaient la capitale, afin de se mettre à la tête du peuple si une insurrection éclatait contre l’envahisseur« 15.

Tous ces événements marquèrent profondément Comte et ses camarades, même s’il prit rapidement du recul, parlant un an plus tard de la « folle entreprise de Bonaparte ». Il évoquera plus tard dans la 57e leçon du Cours « le désastreux retour épisodique de Bonaparte qui est venu compliquer gravement la situation, en mettant de nouveau l’Europe en garde contre la France ».

Nous n’avons plus de lettre de Comte, entre le retour de Louis XVIII et le licenciement de l’École. On sait cependant que le sort de l’École polytechnique était en question et que le général Campredon fut chargé d’établir un rapport au Roi sur l’état de l’École. Il écrit dans ses notes personnelles : Tout est assez bien disposé pour l’École, mais il ne faut pas encore se flatter. Ces notes sont du 12 mars. Mais le 12 avril, les élèves sont « en état d’insubordination ouverte » et le 14, ils sont licenciés !

On a dit beaucoup de choses sur le licenciement collectif d’avril 1816 et sur la part de responsabilité qui incomberait à Auguste Comte. Henri Gouhier, dans son ouvrage fondamental de 193316, en discerne trois récits différents dont celui de Joseph Bertrand selon lequel Auguste Comte aurait joué pendant cette crise un rôle déterminant et qui l’accuse d’avoir été « l’occasion volontaire du licenciement de 1816 ».

À l’origine il y eut sans doute cet incident avec un répétiteur, Lefebvre (devenu plus tard Lefebvre de Courcy) dont les élèves n’appréciaient pas les manières : « pendant ses interrogations, étalé dans un fauteuil très bas, il trouvait commode de placer les pieds sur la table, presque à la hauteur de sa tête ». Auguste Comte chercha à lui donner une leçon par son attitude irrespectueuse pendant l’interrogation : Monsieur j’ai cru bien faire en suivant votre exemple répliqua-t-il au répétiteur qui lui faisait une remarque. Lefebvre le mit à la porte, en demandant pour lui une consigne. « Tel fut le début de la crise. »

Ce qui est sûr aussi, c’est que le chahut fit place à une campagne de rébellion organisée. Les six caporaux de la 2e division qui avaient protesté furent envoyés en salle de discipline par le Gouverneur ; l’ensemble des élèves s’opposèrent à leur punition. La crise s’aggrava quand le Gouverneur réunit la 2e division à l’amphi, mais il y trouva aussi la 1re division : « par un mouvement combiné et sans doute combiné d’avance, MM. les élèves m’ont tourné le dos » déclara-t-il.

Il réunit sur le champ le Conseil d’ordre : « il s’agit de sauver l’École par des initiatives rigoureuses qui préviendront celles du gouvernement. Il y a des meneurs dans la maison, particulièrement dans la 1re division ». Une liste de quinze élèves, dont l’exclusion était demandée d’urgence, fut établie. Le 8e nom était celui de l’élève Comte.

La réponse du Gouvernement ne se fit pas attendre. Le 14 avril arrivait une ordonnance licenciant l’École polytechnique.

Dans la préface du tome VI du Cours, Auguste Comte rappelle cet événement : c’est sous les inspirations rétrogrades de l’école théologique que fut surtout accompli, pendant la célèbre réaction de 1816, le funeste licenciement qui brisa ou troubla tant d’existences à l’École polytechnique, et sans lequel j’eusse naturellement obtenu seize ans plus tôt, suivant les heureuses coutumes de cet établissement, la modeste position que j’ai commencé seulement à occuper en 1832 ; ce qui eût assurément changé tout le cours ultérieur de ma vie matérielle.

Les élèves des promotions 1814–1815 ne sont pas réinstallés, mais il leur est offert de se présenter aux examens pour les écoles d’application. Comte n’y croit pas et ne se présente pas.

À vrai dire, ni les sciences appliquées ni les métiers d’ingénieur ne l’intéressent.

L’effet « Polytechnique » dans la naissance du positivisme

« Ce polytechnicien qui pense »

La scolarité écourtée et son issue malheureuse n’empêchent pas Auguste Comte de reconnaître tout ce qu’il doit à ses années de formation à l’École polytechnique : oui, je le reconnais de jour en jour par comparaison avec les autres, tout mon avantage vient d’une éducation complète et exclusivement positive, laquelle je crois, pour le dire en passant, ne peut bien s’acquérir qu’en France, quoiqu’elle ne soit pas facile à trouver17.

C’est dire qu’il apprécie la chance exceptionnelle qu’il a eue de fréquenter de près les plus grands savants de l’époque : Petit, en physique, Thénard en chimie, Arago en géométrie descriptive, Poinsot en calcul différentiel et intégral, Poisson en mécanique, toutes « les jeunes gloires du nouveau siècle ».

Avec son intelligence, son activité intellectuelle, sa puissance de travail, il profite à fond de leur enseignement et il noue des relations qu’il entretient par la suite, notamment avec Poinsot qui sera son plus fidèle « supporter » et même Arago, malgré leurs démêlés.

Mais, en même temps, tout en admirant le savoir de ses maîtres, et le plus souvent la qualité et la clarté de leurs démonstrations, il prend un recul critique18. Daniel Encontre lui a appris à rechercher dans tout enseignement la « substantifique mœlle », c’est-à-dire les principes auxquels il se réfère, les méthodes employées et l’esprit de ces méthodes : Ces méthodes, ces règles, ces artifices composent dans chaque science, ce que j’appelle sa philosophie.

Ces réflexions sur l’enseignement, il va les rassembler, les approfondir dans ses premiers écrits. Dès sa « sortie » de l’École, il commence à rédiger ses Essais sur la philosophie des mathématiques ouvrage qui restera ébauché, où il reproche à l’enseignement des sciences de se perdre dans les calculs, dans les détails, au lieu de se concentrer sur l’essentiel. Toute sa vie il luttera sans merci contre l’impérialisme des géomètres souvent bornés, et dès cette époque il a acquis la conviction que l’enseignement des sciences est lié à leur philosophie, et qu’il faut dépasser les limitations des sciences particulières par une philosophie générale, de toutes les sciences, y compris de celles qui ne sont pas enseignées à l’École polytechnique. Le plan d’enseignement de l’École polytechnique est si philosophique, quoiqu’il pût l’être beaucoup plus en joignant l’étude de la science des corps organisés à celle de la physique des corps bruts. C’est ce qui l’amènera à son retour à Montpellier, après le licenciement, à se donner une deuxième formation médicale et physiologique à l’Académie de médecine.

Auguste Comte a donc trouvé sa voie. Encouragé par Poinsot, il se dit que la philosophie des sciences sera sa spécialité, et par là même, il pense déjà qu’il renouvellera la philosophie. Cette « révélation » de sa mission, il la décrit dans un texte qu’on considère souvent comme son « discours de la méthode », et qu’il écrit en préface du tome VI du Cours de philosophie positive : La lumineuse influence d’une familière initiation mathématique (référence à Daniel Encontre) heureusement développée à l’École polytechnique me fit bientôt pressentir instinctivement la seule voie intellectuelle qui put réellement convenir à cette grande rénovation. Ayant promptement compris l’insuffisance radicale d’une instruction scientifique bornée à la première phase de la positivité rationnelle, étendue seulement jusqu’à l’ensemble des études organiques, j’éprouvais ensuite, avant d’avoir quitté ce noble établissement révolutionnaire, le besoin d’appliquer aux mêmes spéculations vitales et sociales la nouvelle manière de philosopher que j’y avais prise envers les plus simples sujets.

Mais on n’aurait rien compris à la naissance du positivisme si l’on oubliait le climat qui régnait à l’École polytechnique à cette époque et à « l’effervescence politique » de ces années. Ces « fils de la Révolution » refont le monde dans des débats passionnés. On s’intéresse à l’économie politique, (Jean-Baptiste Say est à la mode), on y discute de la nécessité des sciences morales et politiques, on parle couramment de « l’art social ». Il n’est pas inutile de rappeler que l’École polytechnique a suscité, pendant tout le XIXe siècle, un nombre considérable de « réformateurs sociaux » et que notamment plus d’une centaine d’anciens élèves se sont engagés (de près ou de loin) dans le « saint-simonisme ».

Auguste Comte, pendant ses années d’École, participe pleinement à ce mouvement d’idées, il lit des ouvrages sur la Révolution française, il a dévoré Montesquieu et Condorcet. Comme ses « cocons » Duhamel et Lamé, futurs savants réputés, il se demande pourquoi la politique ne serait pas l’objet d’une étude sérieuse conduisant à des solutions scientifiquement établies.

Il aurait été surprenant qu’Auguste Comte ne rencontre pas Saint-Simon. Leur rencontre est comme « programmée », mais c’est l’économie politique qui les réunira. Saint-Simon cherche un collaborateur qui s’intéresse à cette science et Auguste Comte est tout de suite séduit.

Avec Saint-Simon, une rencontre décisive

Août 1817. Auguste Comte a dix-neuf ans et demi quand un de ses camarades lui fait rencontrer un personnage assez extraordinaire, sinon extravagant, le comte Henri de Saint-Simon. Cet homme de cinquante-sept ans, petit-neveu du célèbre mémorialiste, qui s’est fait appeler le citoyen Claude-Henri Bonhomme sous la Révolution, a derrière lui un passé tumultueux et aventureux. Agitateur d’idées, il n’a pas son pareil pour lancer des projets aussi chimériques les uns que les autres, et pour convaincre industriels et financiers de lui apporter leur soutien.

Il est convaincu qu’il est le plus grand philosophe de son temps, un nouveau Socrate, seul capable de faire émerger un ordre social nouveau et de faire faire à l’humanité un progrès décisif vers le bonheur. Il a subjugué Augustin Thierry, jeune normalien de talent, qui a été pendant deux ans son secrétaire. Quant à Auguste Comte, c’est l’éblouissement ! Dans ses lettres à Valat, il ne cache pas son admiration. Le père Simon, comme il l’appelle, a beau avoir plus de cinquante ans, il n’a jamais connu de jeune homme aussi ardent ni aussi généreux que lui. C’est un être original sous tous les rapports et c’est l’homme dont la conduite, les écrits et les sentiments sont le plus d’accord et le plus inébranlable19.

Surtout il est fasciné par la vie de cet homme né dans une des familles les plus nobles de la France, qui a renoncé à la noblesse et qui a été un des fondateurs de l’indépendance des États-Unis, un ami de Washington et de La Fayette. On le croirait né dans le tiers état, écrit Auguste Comte, et élevé dans les manières roturières, ce qui est infiniment méritoire. Il l’admire aussi d’être parvenu, à force de générosité, « à dissiper une fortune très considérable ». (Il semble ignorer de quelle manière il a su s’enrichir par d’habiles spéculations sur les biens nationaux.)

Bref, conclut Auguste Comte, c’est l’homme le plus estimable et le plus aimable que j’ai connu de ma vie… aussi je lui ai voué une amitié éternelle et en revanche, il m’aime comme un fils.

Au début il s’agit d’aider Saint-Simon à éditer un recueil paraissant sous le titre de L’Industrie, avec des études d’économie, de politique et de finance. Il a obtenu l’appui de souscripteurs éminents : le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, le duc de Broglie, La Fayette, et des banquiers comme Laffitte et Périer, tous plus ou moins d’idées libérales. C’est Auguste Comte qui, en tant que secrétaire appointé, rédige les quatre cahiers du 3e tome de L’Industrie.

Le beau projet de L’Industrie ne durera pas. Dès octobre 1817, les souscripteurs, le duc de La Rochefoucauld en tête, s’effraient des idées subversives de ces articles qui annoncent notamment la fin des institutions monarchiques. Dans une lettre adressée au ministre de la Police, la plupart des souscripteurs désavouent publiquement les doctrines de L’Industrie.

Malheureusement pour Auguste Comte car le pot-au-feu en a diablement souffert, il a fallu cesser les relations pécuniaires au bout de trois mois !

|

|

Auguste Comte n’en est pas découragé pour autant ; il va continuer à travailler avec Saint-Simon en tant que collaborateur, bien qu’on l’ait mis en garde contre cet homme, notamment le général Campredon. Aussi écrit-il à Valat de garder le secret : Papa croit que j’ai rompu toute liaison avec Monsieur de Saint-Simon : tu sens bien que ma famille me croirait dévolu du terrible tribunal de la police correctionnelle si elle savait que je continue de travailler de temps en temps avec un homme dont le libéralisme est si connu. Il fait encore de l’économie politique pour lui, annonce-t-il à son correspondant.

Il faut dire que Saint-Simon a tout pour plaire à Auguste Comte. Dès la fin de la Révolution, il a commencé à développer ce qu’il appelle sa « pensée philosophique » à partir des idées de l’Encyclopédie. La première de ses idées est d’annoncer la fin de la religion traditionnelle, qui n’est plus adaptée à la nouvelle représentation de l’univers. (La science d’aujourd’hui, vide la religion d’hier.) Il faut donc bâtir un ordre nouveau et ce sera l’œuvre du XIXe siècle.

La deuxième idée qu’il a reprise du docteur Burdin est liée à l’évolution des sciences : toute science est d’abord conjecturale puis devient positive, ce qui a été le cas de l’astrologie avant l’astronomie, ou l’alchimie ancêtre de la chimie. C’est maintenant au tour de la physiologie, encore victime des préjugés et des charlatans, à devenir une science positive, c’est-à-dire établissant des lois appuyées sur des faits observés et discutés. Ainsi Saint-Simon annonce l’avènement de la science de l’homme à l’état positif, qui sera le point culminant de l’histoire des progrès et dont découleront une nouvelle morale et une nouvelle politique en tant que sciences d’application. D’où l’appel de Saint-Simon à tous les savants pour fonder le nouveau pouvoir spirituel, et à tous les industriels pour aider le savant à achever la « philosophie positive ».

Toutes ces idées de Saint-Simon ne sont pas exprimées clairement : c’est un fouillis ; ses écrits sont informes mais Auguste Comte y retrouve ses propres réflexions. J’ai appris par cette liaison de travail et d’amitié avec un des hommes qui voient le plus loin en politique philosophique, j’ai appris une foule de choses que j’aurais en vain chercher dans les livres… Ainsi cette besogne m’a formé le jugement sur les sciences politiques, et par contrecoup, elle a agrandi mes idées sur toutes les autres sciences. Il pense aussi avoir acquis plus de philosophie dans la tête. En outre, il se découvre une capacité politique et il est utile de toujours savoir précisément à quoi l’on est bon.

C’est à cette époque qu’Auguste Comte choisit d’être « publiciste » et renonce du même coup à se préparer aux concours des services publics qui sont ouverts aux anciens de Polytechnique de sa promotion. Si j’avais concouru comme les autres, écrit-il, je serais probablement aujourd’hui ingénieur géographe, je resterais à Paris et je ne me trouverais pas dans l’embarras. Mais il n’a pas trop de regrets, il a évité les désagréments d’un examen et ensuite je n’ai jamais été amoureux du métier d’ingénieur, dans quelque genre que ce soit. Il reste que sa situation pécuniaire est précaire : il doit vivre en donnant des leçons et en attendant il a la douleur d’être un peu à la charge de ses parents. Mais il a toujours l’espoir d’être un jour professeur à l’École polytechnique ou à l’École normale.

En attendant il collabore à la nouvelle publication de Saint-Simon, Le Politique. Il écrit aussi dans Le Censeur européen, la célèbre revue de Charles Comte et Dunoyer, où il continue ses écrits politiques.

Il est aussi de la nouvelle revue que Saint-Simon lance en novembre 1819, L’Organisateur. Prudent, Auguste Comte ne signe pas ses écrits, chose convenue avec Saint-Simon, car il est évident qu’être pendu avec lui ne le soulagerait guère. Bien lui en prit car Saint-Simon est traduit en Cour d’assises pour offense envers les membres de la famille royale, à cause d’un texte percutant, connu sous le nom de « parabole de Saint-Simon » et dont Auguste Comte pourrait bien être l’auteur. Le texte concluait : « La société actuelle est véritablement le monde renversé puisque dans tous les genres d’occupation, ce sont des hommes incapables qui se trouvent chargés du soin de diriger des gens capables ». Saint-Simon est condamné à trois ans de prison et 500 francs d’amende, mais acquitté en appel. Nous avons eu un procès dont nous sommes victorieusement sortis écrit fièrement Auguste Comte, avec des doctrines fortement pensées et faisant corps… les procureurs généraux ont été pulvérisés dans notre défense.

|

Dès l’année 1819 Auguste Comte commence à prendre ses distances avec ce sympathique vieillard, dont il commence à penser qu’il n’a plus rien à lui apprendre. On sait d’ailleurs, par deux longues lettres à Valat en septembre 1819, qu’il a considérablement avancé dans sa réflexion. Il annonce d’abord qu’il a conçu le plan d’un ouvrage sur les mathématiques qui pourra être assez important si je m’y prends bien. Il a montré ce plan à quelques savants et particulièrement à Poinsot excellent juge en cette matière. Ils l’ont pleinement approuvé et ils m’ont beaucoup encouragé à pousser l’exécution. Tout en prévenant qu’il ne veut pas se presser de l’écrire, il explique déjà très clairement la démarche qu’il va suivre dans toute son œuvre sur la philosophie des sciences : la seule façon d’étudier l’esprit humain est de l’observer a posteriori d’après ses résultats, c’est-à-dire d’après la manière générale de procéder dans chaque science sur les différentes marches que l’on y suit pour procéder aux découvertes, sur les méthodes en un mot, ces règles, ces méthodes, ces artifices composent dans chaque science ce que j’appelle sa philosophie.

Mais constatant que chaque savant est occupé à faire aller sa science particulière il préconise qu’il y ait pour chaque science en particulier une classe de savants uniquement occupés d’en observer les méthodes, de les comparer, de les généraliser, de les perfectionner.

Il annonce encore qu’il a choisi les mathématiques de préférence, la science qu’il possède le mieux, qui est la plus avancée et qui a le plus besoin de philosophie. Le degré de niaiserie, d’imphilosophisme des mathématiciens, leur défaut d’ensemble et d’accord dans les idées sont inconcevables.

Dans la seconde lettre du 28 septembre 1819, il élargit sa perspective en annonçant que ses travaux seront de deux ordres : scientifiques et politiques. Il explique que ses deux motivations, comme on dirait aujourd’hui, sont : premièrement le plaisir que j’éprouve à travailler ; deuxièmement le bien que mes travaux peuvent faire à mes pauvres semblables. Et il explique qu’il aurait une souveraine aversion pour les travaux scientifiques dont je n’aperçois clairement l’utilité soit directe soit éloignée. Mais il ajoute : je sens que la réputation scientifique que je pourrais acquérir donnerait plus de valeur, plus de poids, plus d’influence utile à mes sermons politiques.

C’est l’époque où Auguste Comte va chercher à compléter ses connaissance scientifiques. Dès 1821 il suit le cours d’astronomie de Delambre au Collège de France. Il noue des relations avec Joseph Fourier, après avoir lu la Théorie analytique de la chaleur. Il suit à la Sorbonne le cours de zoologie de Blainville qui « accorda bientôt son amitié à Auguste Comte et la lui conservera jusqu’au dernier jour ».

On est stupéfait de la puissance de travail d’Auguste Comte à cette époque, menant de front sa propre éducation scientifique, ses écrits politiques dans diverses revues et les nombreuses contributions qui annoncent son œuvre, tout en assurant pendant la journée les leçons de mathématiques qui le font vivre, chichement.

C’est en 1822 que commence la « grande fâcherie » avec Saint-Simon, d’ailleurs parfaitement prévisible. L’occasion va en être fournie par un opuscule tout à fait remarquable qu’Auguste Comte a écrit et intitulé : Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. C’est “ l’opuscule fondamental ” que nous présentons ci-dessous, un écrit de jeunesse qu’Auguste Comte ne reniera pas.

Cette fois-ci Auguste Comte tient à ce qu’il soit publié sous son propre nom. Il prétendra que Saint-Simon en avait retardé la publication pendant deux ans parce qu’il voulait le faire paraître sous son propre nom. Il semble en fait que ce ne fut pas le cas, qu’il ait effectivement décidé de faire les frais de l’ouvrage, mais qu’il ait attendu la suite de l’étude qu’Auguste Comte avait annoncée.

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’on assiste à la scène classique “du fils qui a besoin de tuer le père ”. Et là survient l’épisode mélodramatique de la tentative de suicide de Saint- Simon le 9 mars 1823. Certains, comme Joseph Bertrand, incriminent la mauvaise volonté d’Auguste Comte qui n’aurait pas remis son texte à la date prévue. En fait il semble bien que les difficultés financières aient été la cause de ce drame. Il se tire un coup de pistolet dans la tête. Auguste Comte le retrouve gisant, appelle le médecin, le veille toute la nuit alors que le blessé supplie qu’on l’achève. Il perdra un œil, mais sera sur pied quinze jours après et vivra encore deux ans !

Quoi qu’il en soit, il est évident qu’on assiste à la scène classique “du fils qui a besoin de tuer le père ”. Et là survient l’épisode mélodramatique de la tentative de suicide de Saint- Simon le 9 mars 1823. Certains, comme Joseph Bertrand, incriminent la mauvaise volonté d’Auguste Comte qui n’aurait pas remis son texte à la date prévue. En fait il semble bien que les difficultés financières aient été la cause de ce drame. Il se tire un coup de pistolet dans la tête. Auguste Comte le retrouve gisant, appelle le médecin, le veille toute la nuit alors que le blessé supplie qu’on l’achève. Il perdra un œil, mais sera sur pied quinze jours après et vivra encore deux ans !

Finalement Saint-Simon va publier le fameux opuscule, mais la dispute continue : il a prévu de le publier dans la série des Cahiers du Catéchisme des industriels, sans nom d’auteur. Auguste Comte exigera qu’il paraisse sous le titre : Système de politique positive – 1re partie : par Auguste Comte, ancien élève de l’École polytechnique, Saint- Simon s’est incliné mais lui annonce qu’il cesse toute collaboration avec lui.

Le ressentiment d’Auguste Comte sera terrible. J’ai acquis la certitude inébranlable qu’il était choqué de me voir en évidence aux yeux du public, acquérir une importance égale à la sienne. Surtout Auguste Comte perd un de ses moyens d’existence car c’est Saint- Simon qui lui procurait des articles pour les journaux. C’est là une chose que je ne pardonnerai jamais à Monsieur de Saint-Simon, car c’est de la vengeance toute pure…

Voilà comment se termine dans l’aigreur sept ans de relations, et voilà pourquoi Auguste Comte ne parlera plus de Saint-Simon qu’en le désignant comme le jongleur dépravé.

Le 19 mai 1825, Saint-Simon meurt sereinement à soixante-cinq ans entouré de ses premiers disciples. Auguste Comte et Augustin Thierry assistent à son enterrement. Mais le “ Père Enfantin”, chef de la secte saint-simonienne, aura ce commentaire à la mort d’Auguste Comte : Il était un nouveau Judas, reniant son maître, lui crachant à la face…20

On s’explique assez bien le caractère passionnel de ce divorce entre les deux hommes qui se ressemblaient sur beaucoup de points et notamment par l’orgueil démesuré chez chacun des “deux messies”, comme les appelait le docteur Dumas21. Auguste Comte avec son caractère ombrageux, ses réactions d’écorché vif, était bien capable de soupçonner du pire son ancien maître, comme on le voit tout au long de la correspondance de cette époque. Probablement jaloux de la réputation grandissante de Saint-Simon dans les dernières années, il éprouvait le besoin de le noircir.

Mais le divorce était au moins aussi profond sur le plan intellectuel. Autant Saint-Simon était agitateur d’idées, s’appropriant des concepts scientifiques auxquels il était bien incapable de comprendre quoi que ce soit, autant Auguste Comte avait besoin d’avancer avec rigueur et méthode tout au long de sa démarche. C’est ce qu’il explique à d’Eichtal dans sa lettre du 1er mai 1824 en parlant de la divergence capitale d’opinions qui existe entre nous ; il lui reproche sa disposition fondamentale en raison de son organisation, de son âge et de sa position, à vouloir changer les institutions avant que les doctrines soient refaites, disposition révolutionnaire avec laquelle je suis et dois être en opposition absolue. Du coup, leur chemin ne pouvait que diverger.

Il reste maintenant à entrer dans le grand débat sur la fondation du positivisme. Auguste Comte a toujours dénié toute paternité de Saint- Simon dans la conception du positivisme ; tout au plus reconnaîtra-t-il un encouragement de sa part : Je suis bien loin de regretter, quoique nullement mérité, le vif enthousiasme que ce célèbre jongleur inspira facilement à mon âme juvénile. Car ce sentiment me soutint alors contre la démoralisation sophistiquée à laquelle m’exposait mon négativisme initial. (Lettre de 1852)

Il est pourtant incontestable comme l’a écrit le docteur G. Dumas21 que Saint-Simon est au moins un précurseur : bien avant Comte, Saint-Simon a voulu fonder la science sociale ; il lui assigne un objet précis, l’étude des hommes en société, et une méthode positive d’observation théorique. De là à dire comme le fait le docteur Dumas (Psychologie de deux messies positivistes – 1905) : Auguste Comte s’est fait jusqu’à la fin de sa vie des illusions sur son originalité, il y a un pas hasardeux à franchir. Il précise même : Pendant sept ans, de dix-neuf à vingt-six ans, à l’âge où l’esprit se forme, secrétaire, disciple ou collaborateur, Auguste Comte se borne à recevoir, organiser et développer les idées mères de son maître ; il transpose les idées de son ancien patron dans une synthèse méthodique et érudite.

Cette appréciation du docteur Dumas aura la vie dure et sera largement reprise par tous les détracteurs d’Auguste Comte. Mais au fond cette recherche de paternité est assez vaine. Les idées mères de Saint-Simon font partie de tout un ensemble qui était dans l’air du temps. Le génie d’Auguste Comte est d’en avoir formé un tout cohérent. Comme l’écrit André Sernin dans son ouvrage récent20 : La pensée de Saint-Simon est assez riche et assez vague pour être à la source du positivisme et du socialisme. À l’un et à l’autre il a donné des matériaux, il n’a pas édifié la maison. Saint-Simon a tout ébauché. Le seul mérite, la seule originalité de Comte, celle qui demeure à jamais, est dans l’effort de toute sa vie, à travers tous les obstacles, à travers la folie elle-même pour composer son œuvre.

Auguste Comte ne sera jamais socialiste, mais grâce à Saint-Simon il sera conscient de l’importance que prendra la grande industrie, il sera sensible au sort des prolétaires et il sera convaincu de la nécessité de les protéger contre les abus de pouvoirs des grands entrepreneurs. Sernin rappelle que la formule de l’exploitation de l’homme par l’homme est de Saint- Simon.

L’opuscule fondamental, une synthèse brillante, et un programme pour toute une vie

À ceux qui n’ont pas le loisir ou pas le courage de parcourir les principales œuvres d’Auguste Comte, on ne saurait assez conseiller de lire le texte remarquable qu’il écrivit à l’âge de vingt-quatre ans sous le titre Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. On a vu précédemment les circonstances de sa publication en 1822 en cent exemplaires d’abord, puis plus largement ensuite au moment de la rupture avec Saint- Simon. Trente ans plus tard, Auguste Comte le publia en Appendice du Système de politique positive, parmi ses œuvres de jeunesse, en le citant comme : L’opuscule fondamental : Ma direction à la fois philosophique et sociale, fut irrévocablement déterminée en mai 1822, par le troisième opuscule où surgit ma découverte des lois sociologiques.

Par chance ce texte, pratiquement introuvable, est depuis peu accessible dans un volume édité chez Gallimard (collection Tel) sous le titre Philosophie des Sciences réunissant des textes choisis d’Auguste Comte.

Sa lecture est intéressante à plusieurs titres : il est fort bien écrit ; on sent qu’il a été longuement médité ; construit de façon très pédagogique, il présente un résumé brillant de toute la philosophie de Comte. Et surtout il annonce clairement le programme qu’il va poursuivre, point par point, jusqu’à son aboutissement dans le Système de politique positive.

Le texte commence par une analyse saisissante de la grande crise éprouvée par les nations les plus civilisées qu’il résume ainsi : un système social qui s’éteint, un nouveau système parvenu à son entière maturité et qui tend à se constituer. Dans ce contexte, il observe que les tentatives pour revenir à l’ancien système qu’il appelle système féodal et théologique sont vouées à l’échec : il n’est pas possible de revenir en arrière car la marche de la civilisation est irréversible. Mais, remarquet- il, la manière dont les peuples conçoivent la réorganisation de la société n’est pas moins vicieuse, car ils ignorent les conditions fondamentales que doit remplir un système social consistant. Ils se bornent à établir comme dogmes les principes critiques “ qui ont servi à détruire le système féodal et théologique” : par exemple la liberté illimitée de conscience, la souveraineté de chaque raison individuelle, la souveraineté du peuple, qui remplace l’arbitraire des rois par l’arbitraire des peuples. Ainsi, explique-t-il dans ce passage célèbre : il n’y a point de liberté de conscience en astronomie, en physique, en chimie, en physiologie, dans ce sens que chacun trouverait absurde de ne pas croire de confiance aux principes établis dans les sciences par les hommes compétents. S’il en est autrement en politique, c’est parce que les anciens principes étant tombés, il n’y a point, à proprement parler à cet intervalle, de principes établis.

Bref, ce qu’il appelle la doctrine des peuples a fait ses preuves dans la démarche critique mais elle conduit tout droit à l’anarchie. De toute façon elle est d’une insuffisance absolue pour présider à la réorganisation sociale.

Auguste Comte montre que la seule façon de sortir de ce cercle vicieux est d’établir une nouvelle doctrine organique. À quelles conditions peut-on établir un ordre régulier et stable ? D’abord, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ; l’erreur a été de concevoir la réorganisation sur le plan pratique avant d’avoir fait le travail théorique (ou spirituel) sur les principes de base et les valeurs devant servir de guide. Et, pour commencer la détermination nette et précise du but d’activité est la première condition et la plus importante d’un véritable ordre social puisque c’est elle qui va fixer le sens.

Pour réussir cette phase de conception théorique sur la société, il faut faire appel aux hommes les plus compétents. Pour Auguste Comte, ce ne peut être que les savants occupés à l’étude des sciences d’observation. Ce sont les seuls qui sont légitimes, qui possèdent une autorité non contestée. En outre, comme la crise est européenne, il faut un traitement européen. Or, seuls les savants des différents pays ont des idées communes, un langage uniforme, un but d’activité général et permanent. Et la conclusion d’Auguste Comte est claire, les savants doivent aujourd’hui élever la politique au rang des sciences d’observation.

C’est à ce moment qu’Auguste Comte va tracer les voies et méthodes pour que la politique devienne une science positive comme le sont déjà les quatre sciences fondamentales : l’astronomie, la physique, la chimie et la physiologie. Il va faire appel à la Loi des trois états dont il racontera plus tard qu’elle lui est apparue brusquement un beau matin après une nuit agitée. Nous verrons comment, dans cet opuscule de 1822, sont déjà formulés les deux philosophonèmes d’Auguste Comte : la classification des sciences et la loi des trois états, et comment il en déduit : Le prospectus général des travaux théoriques à exécuter pour réorganiser la société en élevant la politique au rang des sciences d’observation. Ce plan, il va le développer et le proposer solennellement aux savants de l’Europe. Le grand projet positiviste est en marche !

______________________________________

1. Préface personnelle. Tome VI du Cours de philosophie positive.

2. Cité par Michel Salomon – in Auguste Comte, sa vie, sa doctrine, 1903 (Archives de l’École polytechnique).

3. “ Inauguration du monument d’Auguste Comte”. Article paru dans la Revue Occidentale, 1902 (Archives Maison Auguste Comte). Le monument existe toujours place de la Sorbonne, mais il a été déplacé il y a quelques années.

4. L’Institut Auguste Comte pour l’étude des sciences de l’action a été créé par décret du 26 juillet 1977, à l’initiative de M. Giscard d’Estaing, président de la République, et installé sur le site de la Montagne Sainte-Geneviève dans les locaux occupés précédemment par l’École polytechnique. Présidé par Roger Martin, président de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, l’Institut était un établissement public, rattaché à l’École polytechnique.

Il avait pour mission de dispenser une formation complémentaire portant sur les conséquences économiques et internationales de l’évolution des sciences et des techniques, ainsi que les problèmes humains liés à l’évolution des structures de production et à la réalisation des grands problèmes d’équipement. Il devait aussi entreprendre des études et des recherches dans ces domaines.

L’enseignement était dirigé par cinq directeurs : Michel Crozier, Jacques Lesourne, Jacques Maisonrouge, Jean Michardière, Jérôme Monod et Maxime Rallet.

La première promotion fut accueillie en janvier 1979, elle comprenait trente élèves, jeunes cadres des secteurs public et privé, ayant vocation à occuper des emplois de responsabilité. La scolarité durait en principe neuf mois. En 1981 au moment de l’accession de François Mitterrand à la présidence de la République, l’Institut fut fermé, par ordre du gouvernement.

5. “ Notice sur Auguste Comte ” par le général de Villemoisy dans le Livre du Centenaire (Archives de l’École polytechnique).

6. La vie d’Auguste Comte par Henri Gouhier, Librairie Philosophique, J. Vrin, 1965.

7. Éloge de la philosophie en langue française, Michel Serres, Champs, Flammarion, 1997. On lira avec grand intérêt ce petit livre écrit pour le Corpus des œuvres de philosophie en langue française. Michel Serres s’est beaucoup intéressé aux œuvres d’Auguste Comte. On lui doit l’édition publiée en 1975 chez Hermann du Cours de philosophie positive, qu’il a préfacée et commentée.

8. “ Le premier rayonnement en France des idées d’Auguste Comte ”, article paru en 1993 par Mirella Larizza dans le Bulletin de la Société d’Histoire de la Révolution de 1848.

9. Extrait de l’ouvrage de Juliette Grange : La philosophie d’Auguste Comte, PUF, 1996.

10. Préface du Tome I Système de politique positive.

11. Cité dans l’introduction de la Correspondance Générale, Tome I – Archives positivistes 1973. (Textes établis par Paolo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.)

12. Tout ce chapitre doit beaucoup au grand spécialiste d’Auguste Comte, Henri Gouhier : La jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme, 1933. On peut se procurer ces ouvrages à la Librairie Vrin, place de la Sorbonne.

13. Correspondance générale, Lettres à Valat.

14. La plupart de ses cahiers de cours à l’École polytechnique se trouvent à la Maison d’Auguste Comte, 10, rue Monsieur Leprince 75006 Paris.

15. Histoire de l’École polytechnique par G. Pinet, 1887.

16. Cf. note 12.

17. Lettres à d’Eichthal, 1824, Correspondance générale.

18. Ce chapitre doit beaucoup à Annie Petit, professeur à l’Université de Montpellier. Voir le chapitre intitulé : “ L’impérialisme des géomètres à l’École polytechnique. Les critiques d’Auguste Comte ” dans le récent ouvrage La formation polytechnicienne. Dunod, 1994.

19. Lettres à Valat, 1818, Correspondance générale.

20. Cette partie doit beaucoup à André Sernin, décédé récemment, dans son ouvrage remarquable : Auguste Comte prophète du XIXe siècle, Albatros, 1993.

21. Psychologie de deux messies positivistes, Saint-Simon et Auguste Comte par le docteur G. Dumas, Alcan, 1905.

Je tiens à remercier pour leur aide précieuse :

• La Maison d’Auguste Comte, dont la responsable Madame Gilda Andersen m’a guidé et aidé tout au long de mon étude.

• La Bibliothèque de l’École polytechnique, et notamment Madame Billoux et Madame Brenot qui m’ont permis d’accéder au fonds d’archives, ainsi qu’aux nombreux documents concernant la vie à l’École et le conseil d’instruction.