Notre mobilité est-elle durable ?

Un développement durable est un développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans compromettre ceux des générations futures.

1) Notre mobilité n’est pas durable

En un quart de siècle, depuis les travaux du Club de Rome sur l’épuisement des ressources non renouvelables, depuis l’émergence des préoccupations relatives à l’environnement et grâce à la stimulation des chocs pétroliers, nous avons progressé vers un développement durable dans beaucoup de domaines. Mais il est un secteur où tout reste à faire, c’est le secteur des transports, objet du présent numéro de notre revue.

Je ne suis pas un spécialiste des transports mais j’ai été contraint de m’y intéresser parce que mes responsabilités professionnelles nécessitaient la prise en compte du très long terme dans les domaines de l’énergie et de l’environnement.

a) Pendant cinq ans j’ai travaillé sur le dossier de l’effet de serre. Quelles que soient les incertitudes sur l’ampleur et l’échéance du changement de climat lié à l’effet de serre, les 156 pays réunis à Rio en juin 1992 ont estimé que la pérennité de nos civilisations ne serait pas assurée si nous laissions augmenter continûment la concentration de l’atmosphère en gaz à effet de serre issus pour l’essentiel de la consommation d’énergie fossile.

Ils se sont fixé pour objectif à long terme de stabiliser les concentrations de ces gaz dans l’atmosphère, ce qui, dans le cas du CO2, suppose une division par deux des émissions, c’est-à-dire une division par deux de nos consommations d’énergie fossile malgré le doublement inéluctable de la population terrestre et malgré l’évolution souhaitable des niveaux de vie. Dans une première étape, les pays industrialisés se sont engagés à ne pas émettre plus de CO2 en 2000 qu’en 1990.

Le tableau n° 1 montre que, depuis les chocs pétroliers :

- nous avons su fortement réduire nos consommations d’énergie fossile partout sauf dans le domaine des transports,

– nos émissions stagnent aujourd’hui dans l’industrie, dans le chauffage de logements et la production d’électricité, mais continuent à croître dans le domaine des transports, plus vite même que notre activité économique.

Il est clair que nous ne stabiliserons pas la pollution globale de l’atmosphère si nous ne changeons pas radicalement nos habitudes en matière de transport.

b) Si, quittant la perspective environnementale, nous regardons du côté de la fiabilité à long terme de nos approvisionnements énergétiques, le constat n’est guère plus encourageant (tableau n° 2). Nous avons su globalement réduire notre dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger après les chocs pétroliers, mais la vulnérabilité de notre approvisionnement en carburant s’est fortement accentuée.

- En 1973 nous consommions, pour nous chauffer, beaucoup de fioul domestique que nous pouvions convertir en carburant en cas de crise (le fioul domestique et le gazole sont un seul et même produit). Ce matelas a été divisé par deux, nous étions exportateurs nets de l’ensemble des produits transformés « fioul domestique + gazole?, nous importons aujourd’hui l’équivalent de la moitié de notre consommation de gazole

- En vingt ans la concentration sur le golfe Persique des réserves de pétrole encore disponibles a fortement augmenté et ceci, alors même que le phénomène majeur du siècle prochain n’a pas encore joué.

Ce phénomène est celui de la croissance inéluctable du trafic routier dans les pays du Sud et de l’Est.

Comment pourrions-nous imaginer que ces pays ne veuillent pas suivre le modèle culturel et technologique que nous étalons devant leurs yeux ?

Or le jour où la Chine connaîtra le taux de motorisation modeste qui est actuellement celui du Portugal (à peine supérieur au tiers du taux français), la consommation de carburant de la Chine sera égale à la production pétrolière actuelle de l’Arabie Saoudite.

c) Si nous regardons à présent ce qui se passe dans nos villes, nous constatons que le développement de l’usage de l’automobile dans leurs centres peut en avoir diminué l’agrément, en même temps que l’automobile rendait possible un urbanisme de moins en moins dense. Alors que le centre de nos villes devient invivable à cause de l’automobile, nous créons tous les jours à sa périphérie un urbanisme dilué qui est invivable sans automobile.

Nous sentons bien que cette contradiction n’est pas soutenable dans la durée.

Les trois constatations qui précèdent montrent que notre politique de transport n’est pas compatible avec un développement durable ni au plan de l’environnement, ni au plan de notre approvisionnement énergétique, ni au plan de notre urbanisme.

2) Nous subventionnons la mobilité

Dans notre civilisation, la mobilité est synonyme de liberté et chacun sait que la liberté n’a pas de prix, mais hélas la mobilité a un coût, elle a un coût qui est élevé et que nous nous obstinons à cacher.

Tous nos déplacements nécessitent ou engendrent des coûts que l’on dit externes parce qu’ils ne nous sont pas spontanément imputés par le marché :

– coûts d’infrastructure,

– coûts de congestion,

– coûts d’insécurité,

– coûts d’environnement enfin.

Face à ces coûts, diverses fiscalités spécifiques ont été mises en place qui sont la taxe sur les carburants, la vignette, la taxe à l’essieu et les péages.

On parle beaucoup de ces taxes ; certains les jugent abusives mais, quand on compare les recettes et les coûts, on voit que, si l’automobile à essence paie ce qu’elle doit dans les trajets interurbains, deux segments du secteur des transports sont fortement sous-tarifés : le transport routier de marchandise et l’automobile en ville ; ce sont les deux segments qui croissent le plus vite, en raison même de leur sous-tarification.

Lorsque nous subventionnons la mobilité, le développement des transports excède leur utilité sociale réelle. Les conséquences à long terme de cette subvention sont d’autant plus fâcheuses qu’elles s’inscrivent de façon peu réversible dans nos choix structurels en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire ou d’organisation de la production.

Il ne faut pas croire que ces subventions soient modestes ni que l’élasticité à long terme de la demande de transport en fonction de leur prix soit faible.

Dans le cas des transports routiers de marchandise, l’équilibre des coûts et des recettes exigerait que la taxe sur le gazole soit multipliée par deux ou trois et la subvention à la mobilité urbaine est plus forte encore. Cette dernière résulte de la gratuité de l’usage de nos rues par les automobiles. Cette gratuité est injustifiée et a des conséquences perverses sur l’urbanisme.

3) Pour un péage urbain

On peut constater tout d’abord que l’automobile est responsable du coût élevé des transports collectifs urbains. Soit en effet ces transports collectifs s’enterrent pour échapper à la congestion engendrée par l’automobile et l’on sait ce qu’il en coûte en matière d’investissement. Soit les transports collectifs restent en surface et ils subissent la congestion, ce qui augmente leur coût d’exploitation et diminue leur attractivité.

Par ailleurs les automobilistes bénéficient de toute amélioration des transports collectifs qui leur enlève des concurrents.

Il faut enfin souligner que l’ajustement de l’offre et de la demande pour l’utilisation de nos rues se fait par le mécanisme de la file d’attente. Un embouteillage n’est en effet rien d’autre qu’une queue comme il y en avait devant les magasins vides de l’ex-Union Soviétique. Dans tous les autres domaines de notre vie économique, nous savons bien que, pour ajuster sans gaspillage l’offre à la demande, on utilise les prix. Nous économiserons beaucoup de carburants et de temps le jour où l’utilisation de l’automobile en ville sera régulée par un péage.

En résumé : les automobilistes urbains sont responsables d’une part importante du coût des transports collectifs, ils bénéficient de ces transports et ils auraient eux-mêmes intérêt à une régulation de leur concurrence par un péage qui pourrait financer le développement des transports collectifs.

Or jusqu’ici, pour subventionner les transports collectifs, c’est à ceux qui créent des emplois que l’on demande une contribution (via le « versement transport ? qui est un impôt assis sur les salaires), non aux automobilistes. Le niveau du péage qui serait légitime est élevé. Les économistes nous enseignent en effet que le péage, qui optimise l’usage d’une voirie congestionnée, est égal au coût de développement de cette voirie. Ce coût de développement n’est pas inférieur à 4,5 F par véhicule x km, soit deux fois plus que ne coûte aujourd’hui l’usage de l’automobile tous frais compris.

Quand on sait que, pour maintenir une attractivité suffisante des transports collectifs face à l’automobile, les usagers des transports collectifs ne paient eux-mêmes souvent que le tiers de ce qu’ils coûtent, on mesure l’ampleur de la subvention que nous accordons aujourd’hui à la mobilité urbaine.

Lorsqu’on superpose cette énorme subvention à la mobilité et la décroissance rapide du prix des terrains en fonction de leur éloignement du centre-ville, on crée une incitation très efficace à habiter loin, dans un urbanisme de moins en moins dense, où l’on ne peut plus organiser de transports collectifs performants.

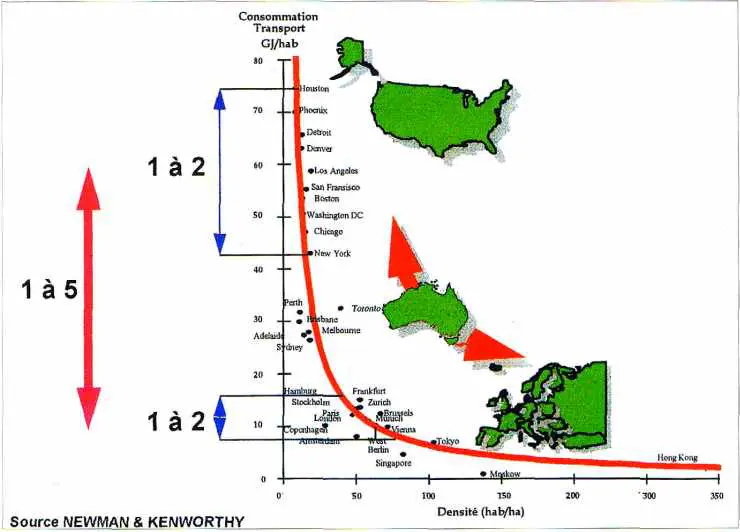

Le graphique suivant montre quelle relation existe entre la densité urbaine et la consommation de carburants : les grandes villes peu denses des USA connaissent une consommation de carburant par habitant 5 à 7 fois plus élevée que les métropoles d’Europe ou d’Asie. Le Paris qui est reporté sur ce graphique n’est pas le Paris intra-muros mais l’agglomération parisienne dans son ensemble avec une densité de 50 hab/ha. Le Paris historique, avec 250 hab/ha, se situe du côté de Tokyo ; les communes de la proche banlieue ont une densité de 70 hab/ha et les villes nouvelles les plus denses que nous faisons ont seulement 20 hab/ha : nous parcourons très vite cette courbe, de bas en haut.

La première fois que j’ai présenté cette analyse devant le Conseil régional d’Île-de-France, un élu a expliqué que si on ne subventionnait pas fortement la mobilité, la moitié des ménages de la région Île-de-France ne pourraient se payer les loyers de la zone centrale dense. Cet argument est souvent avancé mais il est intéressant de rapprocher le montant de la subvention aux transports collectifs d’une part et les crédits consacrés d’autre part à la prise en charge du coût des terrains pour permettre la construction de HLM dans la zone dense où le terrain est cher : 16 GF/an d’un côté, 0,4 GF/an de l’autre (Chiffres de 1992). On consacre, dans la région Île-de-France, quarante fois plus de crédits à disperser la population qu’à permettre l’insertion de catégories sociales différenciées dans un tissu urbain traditionnel. N’est-ce pas ainsi que l’on crée ségrégation et exclusion ?

| CONSOMMATION DE CARBURANT ET DENSITÉ URBAINE |

|

La politique des aides au logement joue dans le même sens : à partir de 1977, le souci de soutenir l’activité du bâtiment l’a souvent emporté sur l’optimisation économique et sociale du système d’aide. À force de chercher à solvabiliser des accédants à la propriété aux ressources restreintes, on les a amenés à rechercher des terrains bon marché parce que plus éloignés du centre des villes et des lieux attractifs. On voit des cas où les aides publiques cumulées ne font que compenser l’écart entre le coût de construction des pavillons et leur valeur vénale pour laquelle le marché des reventes impose dès aujourd’hui de fortes décotes. Qu’en sera-t-il dans cinquante ans avec une population vieillie dont la mobilité sera réduite et une automobile dont le coût d’usage ne pourra qu’augmenter ?

Un autre mécanisme encore tend à accroître les déplacements ; il s’agit des droits de mutation foncière qui pénalisent lourdement tout propriétaire qui veut rapprocher son domicile de son lieu de travail.

L’urbanisme que nous développons aujourd’hui me paraît résulter moins d’une préférence viscérale de nos concitoyens pour l’automobile et pour le pavillon isolé que d’un ensemble de mécanismes institutionnels (fiscalité et subventions) qui orientent insidieusement les choix individuels de chacun d’entre nous aux antipodes d’un développement durable.

Il n’y aura pas de développement urbain durable sans l’institution d’un péage urbain pour réguler l’usage de l’automobile en ville en lui imputant ses coûts. Un tel péage n’aurait rien à voir avec une barrière d’octroi, elle-même génératrice d’embouteillages : si un important marché s’ouvre dans ce domaine, on peut faire confiance à nos électroniciens pour accélérer le développement du péage automatique, débitant le compte de l’automobiliste à chaque passage à proximité d’une borne de comptage (avec un tarif variable en fonction de l’heure pour tenir compte de la fluidité du trafic).

À ceux qui disent qu’aucun élu ne voudra jamais instaurer un tel péage dans sa ville, on peut répondre que la révolution culturelle qui a institué le stationnement payant, il y a une trentaine d’années, n’était pas moins difficile. Fort heureusement elle a eu lieu grâce au courage des élus de l’époque : que seraient nos villes si nous hésitions encore à y faire payer le stationnement ?

À ceux qui affirment enfin que le péage urbain serait antisocial, on peut répondre qu’il n’en est rien s’il s’accompagne d’un fort développement des transports collectifs, au bénéfice de ceux qui sont exclus de l’usage de l’automobile parce qu’ils sont trop pauvres, ou trop jeunes, ou trop vieux, comme nous le serons tous un jour.