Arts et sciences : rendre visible la fragilité du monde

Jean-Marc Chomaz, comment êtes-vous venu à cette association des arts et des sciences ?

Je suis normalien, et quand j’ai fait ma thèse à cheval entre le département de physique et le laboratoire de météorologie dynamique, j’ai rencontré Hervé Le Treut, alors engagé dans la préparation du premier rapport du GIEC (qui recevra le prix Nobel en 2007). Il était effectivement essentiel que les scientifiques rassemblent les résultats sur le climat et les rendent accessibles au public. Mais il fallait aller plus loin, et faire que chaque citoyen s’approprie le sujet, pour que puisse s’engager une action collective. Pour cela, il faut construire un désir de futur collectif, d’un futur désirable, et donc mettre la science en narration.

La science elle-même est une narration du monde, mais une narration très cadrée par ses protocoles. Là, il faut passer à une narration d’un monde désirable, qui se construit sur un imaginaire. C’est là que se fait la jonction entre art et sciences. On passe d’une narration de la preuve à une narration de l’émotion. L’art porte en lui la possibilité d’un choix collectif libre, mais ce choix dépasse les faits scientifiques. La chaire Arts & Sciences porte ces sujets, et nos ateliers d’été en donnent des illustrations intéressantes.

Justement, parlez-nous de vos ateliers d’été.

Ce sera la deuxième année où nous organisons ces ateliers. Des laboratoires pluridisciplinaires sont proposés, encadrés par des artistes, designers et scientifiques. Nous proposons à une vingtaine de participants d’intégrer ces laboratoires de recherche-création afin de questionner nos liens à notre environnement végétal et numérique, rendus plus aigus par le contexte actuel à la fois sanitaire et climatique.

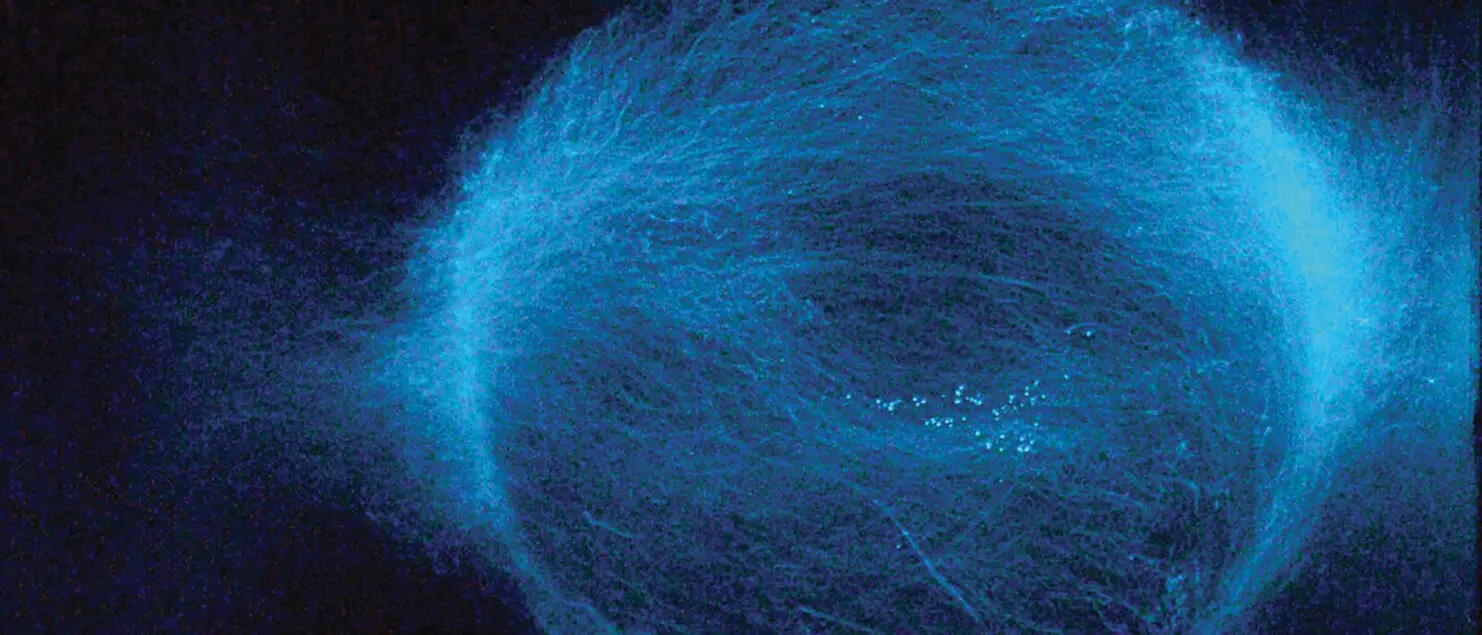

Il y a deux ans, ces ateliers était organisés avec des universités de Californie. Avec un grand photographe californien et Stuart Dalziel de l’université de Cambridge, nous avons construit le projet « A microclimate of one », qui cherchait à visualiser le plus petit impact climatique qu’on peut avoir en tant qu’humain, rendre cet impact visible en temps réel, ce qui remet le corps dans l’interaction avec le climat et, en rendant tangible le plus petit, permet d’accéder au plus grand. Nous utilisons pour cela un dispositif stroboscopique numérique original qui procède par soustraction d’images.

Cette année, nous aurons une nouvelle proposition, cette fois en travaillant sur le rayonnement infrarouge de la personne. S’intéresser à ces interactions à l’échelle de l’humain, c’est aussi s’interroger sur la fragilité.

Et pour cette année ?

Cette année, nous avons travaillé en lien avec l’université de Poitiers. Nous avons de nouveaux projets, dont l’un « Explorer l’invisible » sera présenté ensuite aux Arts et Métiers à Paris. Nous faisons travailler en amont des élèves de l’X sur ces projets dans le cadre de leurs PSC. Cette année, deux de ces PSC ont été distingués par une note A+ !

Ce thème de la fragilité est présent dans vos recherches depuis le début.

Oui, c’était effectivement déjà là dans mes recherches sur la physique des bulles de savon et sur l’instabilité des systèmes. La métaphore de la bulle de savon est très parlante, s’agissant du climat et de notre atmosphère, qui est aussi une espèce de membrane extrêmement fine, à l’échelle de la planète. Cela évoque l’image de la Terra bulla, en écho à l’Homo bulla. La bulle est une métaphore forte de la fragilité de l’humain dans son être physique, mais aussi de l’âme humaine.

Je réclame la possibilité de l’imaginaire, un imaginaire à partager collectivement. C’est un acte de création, et donc il faut bien que j’accepte de perdre quelque chose : on revient à la fragilité.

C’est aussi un acte très politique : j’engage les gens à venir participer à la définition du monde – désirable – qui va arriver.

Cette recherche passe aussi par la musique.

Oui, par exemple, dans notre installation « Infraespace », créée dans le cadre du collectif Labofactory pour la Nuit blanche à Paris en 2005, on voit comment quelque chose naît dans l’interaction : un temps particulier, comme une partition de musique, un rythme intrinsèque de la pièce. Je me suis toujours intéressé à quelque chose de très fondamental en physique : la naissance de textures ou de formes.

Il existe deux dynamiques possibles. Dans certaines géométries, l’espace se comporte comme le temps : il y a causalité ou pas. Mais qu’advient-il quand apparaît une instabilité ? C’est ce qu’on observe dans l’écoulement d’un mince filet d’eau, avec l’apparition possible d’un basculement vers un régime en gouttes, qui peut remonter dans le filet, c’est une causalité qui s’inverse.

J’ai repris cela dans mon installation « Une solution au problème de raréfaction du Temps » à Bogota : on faisait s’écouler l’eau à travers de petits trous, comme en pluie très fine ; on a créé ainsi un espace causal. Si on superpose un petit son presque inaudible aux environs de 60Hz, le régime d’écoulement se modifie. L’installation se comporte comme un amplificateur du son dans l’espace. En éclairant l’écoulement avec un ensemble de stroboscopes multifréquences, on peut voir les gouttes monter ou descendre. La lumière elle-même devient une ligne de son. Il s’agit donc d’interroger la nature causale de l’espace (on ne sait pas le faire avec le temps !…)

Mais les approches scientifique et artistique que vous mêlez ont quand même des spécificités propres ?

En science, on travaille dans le registre de la preuve : le scientifique pratique le protocole de l’artisanat de la preuve. Mais il n’y a pas de protocole pour saisir l’imaginaire ! Comment saisir scientifiquement l’imprévu, le « petit truc qui grince » dans le protocole ? C’est là que l’approche par l’art peut prendre le relai. Que je sois face à une installation scientifique ou à une installation artistique, il me faut faire un travail volontaire pour entraîner mon imaginaire à percevoir des signaux faibles, les reproduire, les amplifier : saisir la petite dissonance qui va donner la bonne idée. C’est saisir le temps, comme les Grecs l’avaient compris avec leurs trois dieux du temps : Chronos, Kairos et Aiôn.

L’art nous permet de ne pas concentrer notre approche toute entière « là-haut » dans la tête, mais de remettre notre corps dans notre narration du monde. Explorer l’imaginaire par des fictions permet de questionner son objectivité, de séparer ce qu’on veut prouver de ce que qu’on a envie de croire.

La chaire Arts & Sciences, portée par l’École polytechnique, l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs-PSL et la Fondation Daniel et Nina Carasso a été inaugurée en septembre 2017. En croisant récit scientifique et récit artistique, la chaire a pour ambition de rompre entre approches sensibles et objectives du réel, de créer de nouvelles articulations entre disciplines et d’expérimenter de nouvelles pratiques. La chaire Arts & Sciences travaille notamment sur des thématiques liées à l’environnement et au climat, avec une attention particulière portée à l’évolution des technologies digitales et aux relations hommes-machines, dans une approche citoyenne et responsable, en explorant des pratiques collaboratives.