Au-delà du PIB, quelles mesures alternatives ?

« Le Japon va mieux, les Japonais moins bien… ». Tel était le gros titre de la première page du Monde de l’Économie du 18 novembre 2003. L’article qui suivait, au demeurant d’un grand intérêt, montrait qu’en dépit d’indicateurs économiques et financiers témoignant d’une santé retrouvée, « la question qui préoccupe les Japonais est la détérioration des équilibres sociaux… À une plus grande précarité de l’emploi, à l’aggravation des inégalités sociales en termes de revenus, mais aussi en fonction de l’âge, du sexe ou du niveau d’éducation s’ajoutent les disparités entre les régions ». Comment en est-on venu à ce qu’on puisse affirmer qu’un pays va mieux quand ses habitants vont moins bien, et à ce que personne ou presque ne s’étonne d’une telle formulation ?

Au-delà du PIB

Le PIB n’ayant pas été conçu pour évaluer la « qualité de la croissance », il ne tient pas compte des bénéfices non marchands (le bénévolat, le travail domestique, la progression du temps libre choisi, etc.) ni des coûts des dégâts sociaux et environnementaux. La croissance ainsi mesurée repose donc sur une vision très étroite de la richesse. Elle ne s’intéresse pas à sa répartition (la croissance pour qui ?) et encore moins aux « rendements de la croissance en termes de bien-être ».

Le PIB en lui-même (et plus généralement la comptabilité nationale et ses méthodes) n’est pas coupable des dérives médiatiques et de la vénération politique dont il est l’objet. C’est un outil robuste et pertinent pour de nombreuses analyses économiques. Les nouveaux indicateurs dont nous allons présenter des exemples ne visent pas à le supprimer. Ils visent à le compléter et à en relativiser fortement l’usage dans le débat public sur le sens du développement, pour qu’on ne confonde plus la fin et les moyens. Ils se présentent comme les outils d’une convention de richesse alternative.

QU’EST-CE QUE LE PIB ?

En termes simples, c’est la somme des valeurs marchandes (très exactement : des valeurs ajoutées) de toutes les productions annuelles de biens et de services dans un pays, à laquelle on ajoute le coût de production des services non marchands des administrations (exemple : l’enseignement).

Avec une précision : pour faire des comparaisons entre pays, ou pour suivre les variations du PIB dans le temps (c’est la croissance économique), on « élimine » l’influence des variations de prix, afin d’estimer le PIB « en volume » ou « à prix identiques ».

Pour les variations temporelles dans un pays, on parlera de « mesures à prix constants ». Pour les comparaisons entre pays (il s’agit alors souvent du PIB/habitant), on parlera de « parités de pouvoir d’achat ».

Quels indicateurs alternatifs ?

Les nouveaux indicateurs qui permettent de mesurer autrement le progrès intègrent aussi les dimensions sociales et/ou environnementales du progrès (voir tableau ci-aprés1 ). Des indicateurs plus ou moins complexes peuvent ensuite être « agrégés » de différentes manières en un indicateur synthétique. Ces travaux, qui se multiplient et se diffusent, sont intéressants mais pleins d’incertitudes.

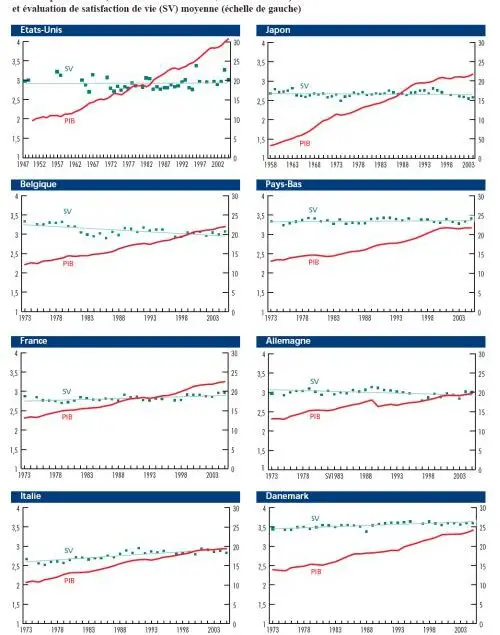

L’indice de satisfaction de vie

Une solution simple consiste à mener des enquêtes directes pour mesurer à quel point les gens s’estiment « satisfaits de leur vie », et à comparer l’évolution de ces réponses dans le temps ou selon les pays. Ceci permet de montrer par exemple qu’en France, bien que le PIB par habitant ait progressé de plus de 80 % depuis 1973, la satisfaction de vie moyenne est restée pratiquement identique : la croissance ne fait pas le bonheur, en tout cas selon cette mesure. Ce constat est assez général, la France étant entre des pays où le « bien-être subjectif » a plutôt tendance à diminuer (Japon, Allemagne, États-Unis) et d’autres où il progresse légèrement (Italie, Danemark). On remarque aussi que la satisfaction de vie moyenne en France est assez faible relativement aux autres pays.

Néanmoins, l’interprétation et l’usage de l’indicateur de satisfaction de vie restent délicats. C’est pourquoi la grande majorité des nouveaux indicateurs alternatifs empruntent d’autres voies, fondées sur des variables dites objectives, mesurant les phénomènes économiques, sociaux et écologiques.

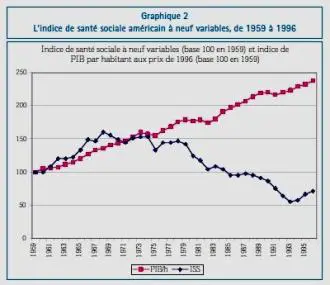

L’indice de santé sociale américain

Cet indice synthétique figure dans la famille des indicateurs « sociaux » ou « socio-économiques » sans préoccupation environnementale, tout comme les indicateurs de développement humain du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).

Cet indice synthétique figure dans la famille des indicateurs « sociaux » ou « socio-économiques » sans préoccupation environnementale, tout comme les indicateurs de développement humain du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement).

Il est aujourd’hui obtenu en faisant la moyenne de seize variables, dont chacune prend des valeurs comprises entre 0 et 100. Pour chacune des seize variables, on attribue la note 0 à la « pire valeur » atteinte au cours de la période de construction de l’indice (en général deux ou trois décennies), et la note 100 à la meilleure. On y trouve des critères de santé, d’éducation, de chômage, de pauvreté et d’inégalités, d’accidents et de risques divers. C’est une sorte de résumé des grands problèmes sociaux contemporains, en tenant compte de leur présence dans le débat public américain.

Cet indice a acquis une certaine notoriété à partir de la publication en 1996 dans le magazine Challenge, du graphique 2 présentant simultanément la courbe de la croissance économique américaine et celle de cet indice de santé sociale depuis 1959, avec un décrochage spectaculaire des deux indices à partir de 1973–1974.

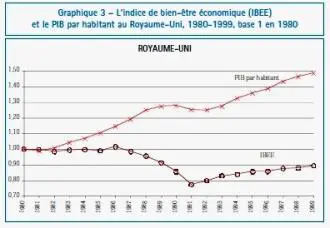

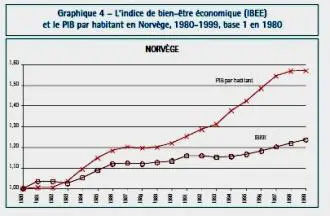

L’indice de bien-être économique

Mis en place par les Canadiens Osberg et Sharpe, il est construit en faisant la moyenne de quatre indicateurs synthétiques, portant respectivement sur les flux de consommation au sens large, les stocks de richesses (économique, humaine et environnementale), les inégalités et la pauvreté économiques, et l’insécurité économique (risques économiques liés au chômage, à la maladie, à la vieillesse, et ceux des familles monoparentales). Les dimensions économiques et sociales y jouent un rôle nettement plus important que les questions environnementales. Sa construction étant très transparente, rien n’empêche après débat de choisir d’autres pondérations3. Ces chercheurs ont pu appliquer leur méthode à six pays de l’OCDE [États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Norvège et Suède], mais pas au cas de la France, en raison de l’absence de disponibilité de certaines données sur les inégalités4.

Mis en place par les Canadiens Osberg et Sharpe, il est construit en faisant la moyenne de quatre indicateurs synthétiques, portant respectivement sur les flux de consommation au sens large, les stocks de richesses (économique, humaine et environnementale), les inégalités et la pauvreté économiques, et l’insécurité économique (risques économiques liés au chômage, à la maladie, à la vieillesse, et ceux des familles monoparentales). Les dimensions économiques et sociales y jouent un rôle nettement plus important que les questions environnementales. Sa construction étant très transparente, rien n’empêche après débat de choisir d’autres pondérations3. Ces chercheurs ont pu appliquer leur méthode à six pays de l’OCDE [États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Norvège et Suède], mais pas au cas de la France, en raison de l’absence de disponibilité de certaines données sur les inégalités4.

Les graphiques 3 et 4 présentent deux cas très contrastés, Royaume-Uni et Norvège. Dans le premier cas, l’indice de bien-être économique stagne à partir de 1980 puis plonge jusqu’en 1991 avant de remonter, sans retrouver son niveau de 1980, alors que la croissance économique a été bonne en moyenne. Ce sont les indices d’égalité et de sécurité économiques qui ont fait plonger l’indice global au cours des années 1980. Dans le cas de la Norvège, on peut dire que le progrès économique (une croissance un peu supérieure à celle du Royaume-Uni) et le progrès du « bien-être économique » ont évolué de concert.

L’empreinte écologique d’une population

Sans toujours nous en rendre compte, nous avons en commun avec les tribus primitives le fait que notre consommation exploite un « territoire » de la planète. L’empreinte écologique d’une population traduit en chiffres cette dépendance : c’est la surface de la planète, exprimée en hectares, dont cette population dépend, compte tenu de son mode de vie, pour ses besoins :

Sans toujours nous en rendre compte, nous avons en commun avec les tribus primitives le fait que notre consommation exploite un « territoire » de la planète. L’empreinte écologique d’une population traduit en chiffres cette dépendance : c’est la surface de la planète, exprimée en hectares, dont cette population dépend, compte tenu de son mode de vie, pour ses besoins :

• en produits du sol (surfaces pour l’agriculture, la sylviculture) et en zones de pêche ;

• en terrains bâtis ou aménagés (routes et infrastructures) ;

• en forêts capables de recycler les émissions de CO2 (empreinte énergie) et plus généralement en surfaces d’absorption des déchets.

La surface d’empreinte écologique peut être calculée pour l’ensemble de l’humanité, pour un pays, pour une région ou une ville, pour un ménage (sur la base de ce qu’il consomme), pour un poste de consommation finale (alimentation, logement, transports…), etc. Par exemple, la consommation alimentaire annuelle moyenne d’un Français exige 1,6 hectare dans le monde. Son empreinte totale (alimentation, logement, transports, autres biens et services) est de 5,6 hectares. Pour un Américain, on obtient 9,4 hectares, record du monde développé.

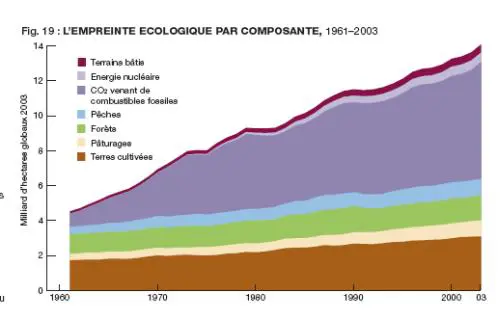

Premier résultat : depuis 1961, toutes les surfaces composantes de l’empreinte écologique mondiale ont progressé, mais c’est « l’empreinte énergie » qui a le plus augmenté (graphique 5).

Figure 5

Deuxième résultat : l’empreinte écologique « supportable » par la planète était de 2,9 hectares par personne en 1970, et elle n’a cessé de diminuer sous l’effet de la progression de la population, de la régression des terres arables, des forêts, des ressources des zones de pêche, etc. Elle est passée à 2 hectares en 1990 et elle n’est plus que de 1,8 hectare en 2003. À l’inverse, l’empreinte écologique moyenne des hommes a fortement progressé depuis 1960, passant de 70 % de la surface du globe utilisable à des fins bio-productives en 1961 à plus de 125 % en 2003. Si ce dernier chiffre est exact, il signifie que, dès à présent, l’humanité emprunte chaque année à la nature 25 % de ressources renouvelables de plus que les flux annuels de régénération naturelle de ces ressource.

Cette comptabilité s’appuie sur les modes de consommation et sur les techniques de production en vigueur. Ce point est essentiel : d’autres modes de vie non régressifs et d’autres technologies de production (par exemple les énergies renouvelables, l’agriculture faiblement consommatrice de l’eau des nappes phréatiques et n’épuisant pas les capacités naturelles des sols…) peuvent réduire fortement l’empreinte écologique sans compromettre des objectifs jugés fondamentaux de la civilisation en termes de qualité et de diversité de l’alimentation, des logements, des déplacements, des soins médicaux, etc. Mais la question de la poursuite indéfinie de la croissance matérielle est posée par ces constats.

Troisième résultat : le chiffre de 1,25 planète recouvre de fortes inégalités, compte tenu du fait que la majorité des habitants du monde a une empreinte écologique très faible, en raison d’un niveau de vie et de consommation très réduit. Si tous les habitants de la planète avaient le mode de vie des Américains, le calcul montre qu’il faudrait environ cinq planètes pour y faire face. Si tous avaient le niveau de vie moyen des Français, il en faudrait près de trois, chiffre cité par Jacques Chirac au sommet de la terre de Johannesburg en 2002. Quelles que soient les incertitudes de telles mesures, elles témoignent sans aucun doute du caractère « non soutenable » du modèle de développement occidental.

Conclusion : les choses bougent, et la « demande politique » d’indicateurs alternatifs progresse vivement

Pour les promoteurs des indicateurs alternatifs, l’objectif n’est pas seulement d’informer le débat public. Il est aussi d’obtenir leur utilisation politique effective, par exemple pour que les critères européens et internationaux de « convergence » et de « bonne gouvernance » s’appuient au moins autant sur de tels indicateurs que sur les traditionnelles performances économiques et financières des nations. En France, ils défendent l’idée d’un rapport annuel sur les comptes du « développement humain durable », présenté en même temps et avec le même statut que les comptes de la Nation. Des perspectives semblables s’esquissent à l’échelon des régions et des territoires, qui vont probablement jouer un rôle politique croissant. Les médias et les institutions commencent à citer ces nouveaux indicateurs. Ceux du PNUD sont enseignés dans les lycées. Les ONG s’en emparent. Ils font déjà partie du débat public. Mais c’est la participation de ces indicateurs aux processus de prise de décision au plus haut niveau qui signera une authentique avancée dans la « reconsidération de la richesse ».

Limitons-nous à deux indices très encourageants – il en existe bien d’autres.

La Commission européenne organise en novembre 2007 une grande conférence internationale dont le titre est : « Au-delà du PIB : mesurer le progrès pour améliorer les décisions publiques ».

L’OCDE, jusqu’à présent assez en retrait, se lance elle aussi, en prenant l’initiative, en juin 2007, d’un Forum mondial rassemblant plus de 1 000 participants venant de 70 pays sur le thème : « Mesurer et favoriser le progrès des sociétés ».

De telles initiatives, venant de telles institutions, auraient été tout bonnement impensables il y a seulement deux ou trois ans ! Et, dans les deux cas, ce sont de nouveaux indicateurs de progrès, tenant compte à des degrés divers de facteurs économiques, sociaux et écologiques qui sont au cœur des réflexions.

_______________

1. Voir Gadrey J. (2007) Les nouveaux indicateurs de richesse, La Découverte, 2e édition actualisée.

2. Sur le graphique 1 :Voir Cassiers I. & Delain C. (2006) Regards économiques, université Catholique de Louvain.

3. Ses données sont téléchargeables sur www.csls.ca

4. La base de données qu’utilisent ces chercheurs est la base LIS (Luxemburg Income Study), qui ne fournit des séries temporelles sur de longues périodes que pour un nombre limité de pays.