Cadre mondial de la biodiversité : un pacte de paix avec la nature ?

L’accord fixant le cadre mondial de la biodiversité, qui a été trouvé en décembre 2022 à Montréal, a notamment fixé un objectif de protéger 30 % des espaces dans des aires sous statut, avant 2030. Sujette à diverses critiques, la politique des aires protégées gagnerait à indiquer plus clairement son horizon de transformation sociale. Sur ce point, l’accord trouvé reste trop indécis et ne répond donc que très partiellement à l’objectif général de protection de la biodiversité.

À la veille de l’ouverture de la COP15 sur la biodiversité qui s’est tenue en décembre dernier à Montréal, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a appelé de ses vœux la signature d’un « pacte de paix avec la nature », comme un lointain écho au Contrat naturel proposé en 1990 par le philosophe Michel Serres. Quelques semaines plus tard, après d’intenses débats, le texte de l’accord fixant le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal affirmait vouloir définir « un plan ambitieux visant à mettre en œuvre une action de grande envergure pour transformer la relation de nos sociétés avec la biodiversité d’ici à 2030 […] et faire en sorte que, d’ici à 2050, la vision commune de vivre en harmonie avec la nature soit réalisée ». Pour ce faire, l’accord a fixé 23 cibles mondiales destinées à orienter l’action en faveur de la biodiversité.

Lire aussi : La protection de la biodiversité à l’épreuve de la société

La cible des « 30 x 30 »

Si les objectifs généraux concernent l’ensemble des écosystèmes, la cible n° 3 qui porte sur les aires protégées est sans doute celle qui a fait couler le plus d’encre en amont et en aval de la Conférence. Fréquemment mentionnée sous le nom de « 30 x 30 », elle consiste à viser, d’ici à 2030, un objectif qui placerait au moins 30 % des zones terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines sous un statut d’aire protégée. Portée initialement par la Coalition pour la haute ambition pour la nature et les peuples (HAC), coprésidée par la France, le Costa Rica et le Royaume-Uni, cette proposition de spatialisation du pacte de paix avec la nature a ravivé des critiques qui divisent de longue date le monde de la conservation de la nature.

Étant donné l’interconnexion des écosystèmes et le caractère global des bouleversements environnementaux, cela a‑t-il un sens de protéger 30 % de la superficie terrestre sans agir sur les 70 % restants ? Pire, la focalisation sur ces 30 % ne risque-t-elle pas de donner un blanc-seing à l’intensification des activités extractivistes dans le reste des espaces ? Ne serait-ce pas là perpétuer une vision de la protection qui maintient la séparation des humains et de la nature, alors même qu’il s’agirait d’en promouvoir la reconnexion ? Et en définitive, à l’heure des changements globaux et du dépassement des frontières planétaires, les aires protégées ne sont-elles pas des outils dépassés tant sur un plan écologique que sur le plan social ?

Une pluralité d’options théoriques et pratiques

Ces questions sont anciennes et le débat qui entoure l’initiative « 30 x 30 » ne se démarque pas par l’originalité des arguments échangés. Il a toutefois le mérite de rappeler, face à l’affirmation hâtive de l’existence d’une « vision commune » à réaliser, que la question de la protection de la biodiversité peut se voir apporter des réponses différentes, parfois contradictoires. Celles-ci renvoient à des manières spécifiques de concevoir et d’organiser les rapports entre les humains, les autres espèces et leurs milieux de vie. Il paraît donc nécessaire de fissurer l’idée monolithique du pacte avec la nature pour saisir la pluralité des options théoriques et pratiques qu’elle peut désigner.

La critique des aires protégées

Depuis les années 1980, les politiques des aires protégées sont la cible d’un faisceau de critiques émanant de différentes sources. Celles-ci dressent le tableau d’une pensée de la conservation héritant de la tradition états-unienne fondée sur l’idée de wilderness : une nature sauvage non transformée par les activités humaines qu’il s’agirait de préserver pour des raisons esthétiques, spirituelles ou morales autant que par conviction naturaliste.

Dans une perspective postcoloniale, des critiques ont mis en lumière les conséquences sociales de la création de certaines aires protégées, qui ont donné lieu à l’expulsion des communautés vivant dans les espaces ciblés. Sur un plan écologique, par ailleurs, la question du sort de la nature ordinaire située en dehors des limites des aires protégées est devenue de plus en plus pressante, notamment à mesure que les diminutions de populations d’espèces communes étaient documentées par les scientifiques.

La fortress conservation, dépeinte comme une volonté occidentale de mettre la « nature sous cloche », était donc contestée tant pour ses présupposés culturels et ses effets socio-économiques que pour son inefficacité écologique. La politique des aires protégées reposerait sur une conception dualiste des rapports entre les humains et la nature, historiquement et géographiquement située, et insuffisante pour répondre aux enjeux sociaux et écologiques liés aux changements globaux.

La grande réconciliation

Ces critiques appelaient une réorientation des politiques de protection de la nature. De façon générale, l’idée directrice était qu’il fallait cesser de penser la conservation comme un contre-mouvement s’opposant à l’expansion de l’espace utilisé et habité par les humains, pour déployer un modèle visant à concilier les usages et la protection de la biodiversité.

La binarité qui opposait la nature sauvage aux espaces anthropisés était dépassée par une vision graduelle permettant de faire émerger des projets de territoire « gagnant-gagnant » pour les humains et la biodiversité. Ces interactions positives ont notamment été théorisées par l’écologue américain Michael Rosenzweig sous le nom d’« écologie de la réconciliation », tandis qu’en France Patrick Blandin décrivait le passage de la « protection de la nature au pilotage de la biodiversité ».

Un pacte faustien ?

Défendre la biodiversité, non plus simplement au sein des aires protégées, mais dans l’ensemble des territoires devait apparaître comme un renforcement des politiques de conservation. Il s’agissait, comme le déclare en France la stratégie nationale biodiversité (2030), de mettre tous les secteurs d’activité à contribution. À première vue, cette dynamique conduisait à enrichir la gamme des outils réglementaires et contractuels permettant d’œuvrer à la protection de la biodiversité, dans une logique de complémentarité plutôt que de remplacer un modèle de conservation par un autre. Cependant, plusieurs raisons invitent à nuancer cette interprétation optimiste.

L’intégration des activités humaines

D’une part, cette volonté politique d’avancer vers une complémentarité entre protection forte et partenariat avec la biodiversité ordinaire s’appuie sur un diagnostic partiellement erroné, celui qui consiste à affirmer que toutes les aires protégées relèvent d’un mode de protection excluant strictement les activités humaines. En France, par exemple, si les aires protégées représentent 26 % de l’espace terrestre hexagonal, seulement 1,5 % de ces mêmes espaces sont en protection forte. Autrement dit, la grande majorité d’entre eux abritent des activités humaines. Cela n’invalide pas la nécessité de prendre en compte la biodiversité située en dehors des aires protégées, mais invite à également se montrer lucide sur les modalités de protection actuellement mises en œuvre.

Quel mode de développement ?

D’autre part, si une prise en compte croissante de la nature ordinaire s’observe bien dans les recherches scientifiques et dans les politiques publiques depuis les années 1980, il faut bien reconnaître que celles-ci peinent à se traduire par des effets tangibles sur la biodiversité. Plutôt que les « changements transformateurs » appelés de ses vœux par l’IPBES, elle a pu conduire à estomper les contradictions internes d’un mode de développement qui semble vouloir concilier l’inconciliable, à savoir la poursuite d’un développement orienté par un objectif de croissance économique et la diminution des pressions exercées sur la biodiversité.

Ainsi, les efforts de recherche importants qui ont été consacrés à la description et à la quantification des services rendus par la nature ont été largement absorbés par le discours économique de la croissance verte. Dans un tel cadre, le pacte de paix avec la nature risque de se réduire à un récit fictionnel qui consiste à viser un horizon de réconciliation se situant au-delà des limites planétaires.

Horizons écopolitiques

La rhétorique du pacte avec la nature a toutefois le mérite de mettre en lumière le fait que la protection de la biodiversité n’est pas une question sectorielle. Contrairement à certaines approches économiques qui continuent à ne voir dans les problèmes écologiques qu’un ensemble d’externalités négatives que l’on peut traiter secteur d’activité par secteur d’activité, l’idée d’un contrat social incluant l’ensemble des vivants rend compte de la transformation systémique requise pour réduire les pressions exercées par les humains sur les dynamiques écologiques et évolutives.

Cela implique d’associer à la réflexion sur les conceptions du monde et sur les représentations des rapports entre les humains et la nature une analyse critique de l’organisation sociale des activités productives et reproductives. Il apparaît ainsi de plus en plus nettement dans le champ de la conservation de la nature que l’action en faveur de la biodiversité ne peut se passer d’une économie politique profondément renouvelée.

Les courants conservationnistes

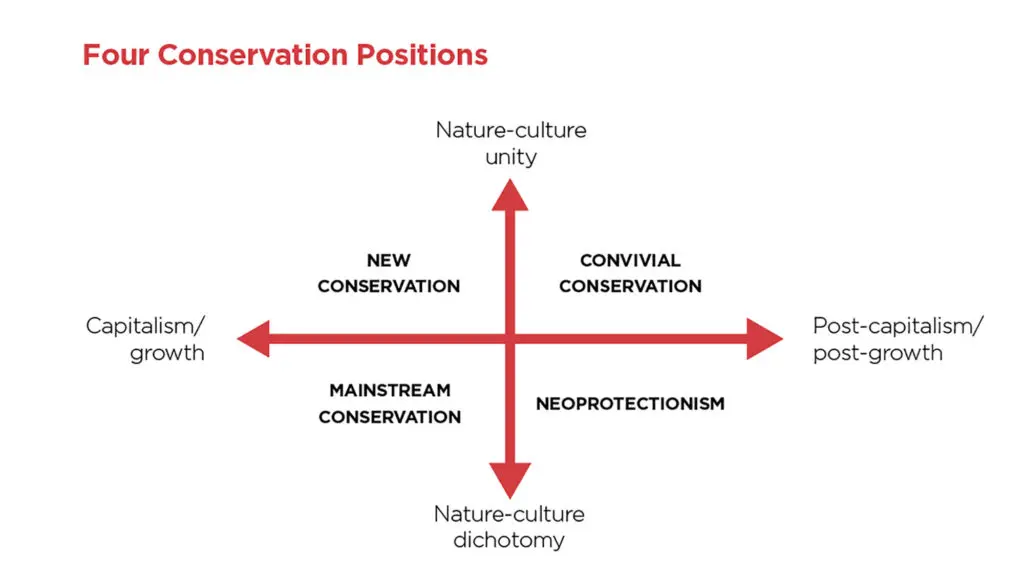

C’est en ce sens que les chercheurs Bram Büscher et Rob Fletcher proposent dans leur ouvrage intitulé The Conservation Revolution, publié en 2019, d’examiner les différents courants conservationnistes au prisme de l’articulation qu’ils défendent entre un mode de protection de la biodiversité et un modèle économique. Ils dressent ainsi une typologie fondée sur deux principaux critères : le premier est celui de la remise en cause (ou non) du dualisme humains-nature et le second, de l’adhésion (ou non) au modèle croissanciste. Ils identifient ainsi quatre grands courants : la « conservation mainstream » ; la « nouvelle conservation » ; le « néopréservationnisme » ; et la « conservation conviviale ».

Trois horizons écopolitiques

Le cadran présenté ci-dessus offre une grille d’analyse utile pour décrire l’évolution de la pensée conservationniste, mais aussi pour clarifier les options politiques en matière de protection de la biodiversité. De façon générale, l’évolution décrite dans les précédents paragraphes correspond à l’émergence et au renforcement progressif de la « nouvelle conservation ». Contestant le dualisme de la conservation traditionnelle, elle pense la réconciliation sous la forme de partenariats économiques mutuellement bénéfiques aux humains et à la biodiversité. C’est la voie citée de la « croissance verte ».

Face à cette tendance, se présentent deux contre-modèles : d’un côté, le courant des « néo-préservationnistes » qui maintient la nécessité d’accroître la superficie des aires protégées placées sous un régime de protection forte ; de l’autre, les tenants de la « conservation conviviale », théorisée par Büscher et Fletcher, qui défendent l’idée d’une cohabitation plus harmonieuse et moins strictement utilitariste entre les humains et la nature.

Ces deux derniers courants se rejoignent pour penser que leurs objectifs ne sont atteignables qu’au sein de « sociétés postcroissance », mais se séparent sur l’importance de consacrer de grands espaces à la libre évolution des espèces qui cohabitent mal avec les humains. Ainsi, si l’on considère le modèle de la conservation mainstream comme point de départ des transformations possibles des politiques de protection de la biodiversité, ce n’est pas une voie, celle du « pacte de paix avec la nature », mais au moins trois horizons écopolitiques qui se dessinent.

Quelle boussole pour la biodiversité ?

Revenons au cadre mondial de la biodiversité. Si la mesure phare « 30 x 30 » a retenu l’attention de nombreux observateurs, d’autres ont également souligné la relative faiblesse de l’accord sur deux points cruciaux. Ceux-ci rejoignent précisément les questions écopolitiques que nous venons de décrire. En effet, le texte ne définit pas, en premier lieu, le degré de protection à atteindre au sein des aires protégées qu’il s’agit de faire croître. Il donne donc peu d’indications sur le type de cohabitation et de rapports souhaités entre les humains et la nature. Ensuite, si plusieurs cibles portent sur les activités productives (notamment en liaison avec les pollutions diverses et l’augmentation des superficies consacrées à l’agriculture durable), le cadre est indéterminé quant à la question des modèles économiques et financiers censés permettre son application.

Entre l’appel à des « changements transformateurs » qui restent, pour l’essentiel, à définir et les « incitations » adressées aux entreprises et aux institutions financières, le texte semble hésiter entre plusieurs options en matière d’économie politique. Son processus de rédaction au cours duquel presque chaque terme a fait l’objet d’âpres négociations explique sans doute pour partie sa nature composite et son indétermination. En l’absence de clarifications et d’accords sur ces options, ce cadre mondial reste donc une boussole sans aiguille pour les politiques de la biodiversité.