Climat et énergies fossiles : des échéances communes pour des actions nécessaires

Le rôle possible des actions humaines sur le climat, via l’augmentation de l’effet de serre, est un thème ancien, que l’on fait souvent remonter aux anticipations du prix Nobel de Chimie Svante Arrhenius au début du XXe siècle. Mais c’est en fait beaucoup plus tard, à partir de l’Année Géophysique Internationale en 1957, que les mesures systématiques du professeur Keeling vont fournir les preuves d’une augmentation réelle du niveau atmosphérique en dioxyde de carbone (CO2).

Les données et les incertitudes du changement climatique

Le rôle possible des actions humaines sur le climat, via l’augmentation de l’effet de serre, est un thème ancien, que l’on fait souvent remonter aux anticipations du prix Nobel de Chimie Svante Arrhenius au début du XXe siècle. Mais c’est en fait beaucoup plus tard, à partir de l’Année Géophysique Internationale en 1957, que les mesures systématiques du professeur Keeling vont fournir les preuves d’une augmentation réelle du niveau atmosphérique en dioxyde de carbone (CO2). Nous sommes alors dans une phase d’évolution extrêmement rapide des émissions de gaz à effet de serre : dans les années cinquante les émissions de carbone sont de 2 milliards de tonnes (Mt) par an, contre 7 à 8 Mt aujourd’hui. En quelques décennies la teneur atmosphérique en CO2 va augmenter de plus de 30 %. Le méthane, l’oxyde nitreux, l’ozone et certains fréons subissent aussi une évolution très rapide.

Cette perturbation survient à un moment très particulier de l’histoire de notre planète, après cinq mille à dix mille ans d’un climat très stable, d’une stabilité inégalée au cours des 2 millions d’années de l’ère Quaternaire. Nos civilisations se sont en effet développées durant un âge interglaciaire particulièrement long, dont nous savons que les conditions astronomiques qui ont contribué à le mettre en place se poursuivront pendant plusieurs milliers d’années encore. Bien sûr cet équilibre préindustriel n’était pas parfait : le dernier millénaire est marqué par un réchauffement appelé « optimum médiéval », suivi du refroidissement dit du « petit âge de glace », certainement associé à des modifications de l’insolation. Mais ces fluctuations naturelles sont de l’ordre de quelques dixièmes de degré, en moyenne globale, alors que l’augmentation des gaz à effet de serre est susceptible de créer des perturbations beaucoup plus fortes, de plusieurs degrés, qui rappellent plutôt par leur amplitude les écarts de 5 à 6 °C qui caractérisent la différence entre climats glaciaires et interglaciaires.

Ce processus de rupture très rapide et très récente d’un équilibre (ou quasi-équilibre) millénaire a des conséquences très importantes, que l’on ne peut comprendre sans détailler les facteurs d’inertie très nombreux qui existent dans les différentes composantes de notre environnement global. Le CO2 émis par les activités humaines, par exemple, est repris pour partie par les puits naturels que sont la végétation naturelle et les océans, mais la part restante (actuellement : la moitié environ) est susceptible de rester un siècle dans l’atmosphère. La durée de vie des autres gaz à effet de serre varie aussi de quelques années à quelques centaines d’années. Les émissions de la fin du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième siècle sont donc encore bien présentes dans l’atmosphère, et elles sont susceptibles de continuer à agir sur le climat au cours des décennies à venir. La responsabilité des pays émetteurs, en premier lieu les pays occidentaux, est donc engagée à long terme.

Ceci est d’autant plus vrai que l’inertie liée à la durée de vie atmosphérique des gaz à effets de serre n’est pas seule en jeu : il s’y ajoute une inertie du système climatique lui-même, dont les différentes composantes vont réagir à des échelles de temps très variées au chauffage provoqué par l’effet de serre additionnel. L’atmosphère, une partie des surfaces continentales, ou encore la banquise qui recouvre l’Arctique ont une réaction très rapide, qui se manifeste par exemple par un cycle saisonnier très marqué, en réponse aux fluctuations d’ensoleillement. La vapeur d’eau atmosphérique, par exemple, agit comme un facteur d’amplification presque instantané des variations climatiques.

L’océan, lui, se divise en deux parties. L’océan de surface, une couche de cinquante mètres de profondeur en moyenne, constitue le véritable thermostat de notre système climatique. Son temps de réaction est de quelques décennies, ce qui explique à la fois que, d’une part, les premiers symptômes clairement identifiables de la réponse climatique à l’augmentation brutale des gaz à effet de serre (qui commence dans les années cinquante) sont apparus tardivement, dans les années quatre-vingt-dix, mais aussi, d’autre part, que les mesures de réduction des gaz à effet de serre que nous prendrons, ne modifieront l’évolution des température de surface de la planète qu’avec un délai identique de quelques décennies. L’océan plus profond, les grands glaciers continentaux comme le Groënland, les écosystèmes complexes tels que les grands massifs forestiers, ont un temps de réaction encore plus lent, de l’ordre de quelques siècles.

Le relèvement du niveau de la mer, que les modèles situent dans une fourchette de 20 à 50 cm en 2100, à laquelle il faut rajouter la part de fonte éventuelle du Groenland, encore impossible à chiffrer, n’est sans doute que marginalement modifiable à cette échelle de temps, parce qu’il est conditionné par des processus lents tels que la progression du réchauffement vers le fond des océans (qui provoque leur dilatation) ou par la fonte des grands glaciers de montagne – les mesures que nous devons prendre dès maintenant nous protégeront d’évolutions plus graves pendant les siècles prochains.

Les effets de seuil et les risques associés à la non-linéarité du système climatique

À ces inerties variées, le système climatique naturel ajoute une particularité dangereuse : c’est un système non-linéaire, susceptible d’évolution rapide au-delà de certains seuils. Cette part des évolutions climatiques est à la fois la plus difficile à appréhender scientifiquement, mais aussi potentiellement la plus riche de conséquences pour les écosystèmes naturels comme les sociétés humaines. C’est ainsi que la valeur approximative de 2 °C de réchauffement global a été déterminée comme un seuil de danger au-delà duquel il est possible d’avoir des impacts devenant beaucoup plus forts sur la mortalité des écosystèmes, la stabilité des courants ou des calottes glaciaires.

Il faut prendre ce seuil de 2 °C comme une petite lampe rouge, un signal de danger qui s’allume pour dire que l’on entre dans un monde qui est très différent du nôtre, et dans lequel auront lieu des évolutions que nous ne sommes pas encore mesure d’anticiper de manière détaillée. L’examen scientifique attentif du début de changement climatique actuel est crucial si l’on veut pouvoir anticiper les évolutions plus importantes et plus rapides qui nous attendent dans le futur : fragilisation des zones côtières par une montée accélérée du niveau de la mer, modification rapide des aires géographiques adaptées à certains types de végétations ou d’animaux, y compris les insectes vecteurs de maladie, modification des fréquences d’événement extrêmes, qu’il s’agisse de cyclones plus intenses ou de sécheresses récurrentes.

Actuellement tous les scénarios d’émission envisagés par le GIEC nous conduisent au-delà de ce seuil de 2 °C. Il ne faut donc pas stabiliser, mais bien réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et le faire dès les premières décennies de ce siècle si l’on veut maintenir la part du réchauffement global à laquelle nous devrons de toute façon nous adapter en deçà d’un niveau que nous pourrons effectivement gérer.

La raréfaction des ressources en énergies fossiles : mythes et réalités

Le long chemin de la cacophonie vers la symphonie

Lorsqu’on écoute des spécialistes parler des ressources et des réserves de pétrole, de gaz naturel, mais aussi de charbon, il s’en dégage une impression de cacophonie. Comment des personnes ou organismes a priori compétents dans les diverses disciplines (géologie, économie), qui concourent a élaborer une vision sur les futures productions des diverses énergies fossiles, peuvent-ils à ce point diverger dans leurs opinions ? Peut-on espérer une certaine harmonisation de celles-ci, à défaut d’euphonie, et a quel horizon ?

Avec le changement climatique, la question pétrolière est pourtant une question essentielle pour nos sociétés : pourrions-nous gérer sans violence une éventuelle pénurie mal anticipée de cette ressource si difficile à remplacer qu’est le pétrole ?

Il est vrai que le contre-choc pétrolier qui s’est traduit dans les années quatre-vingt par une baisse de la demande mondiale, suivie d’un effondrement des cours du baril et des profits pétroliers, est resté comme un traumatisme majeur dans le monde du pétrole. Peut-on reprocher aux producteurs et aux dirigeants des compagnies pétrolières de chercher à protéger leur marché – et leurs profits – en repoussant dans leurs déclarations l’horizon des tensions pétrolières ?

Ainsi en 2006 les compagnies Exxon, BP, ENI, ont expliqué au plus haut niveau (CEO, directeur de la stratégie), ou affirmé par des campagnes médiatiques qu’il n’y avait pas de risque de rareté physique : « no sign of peak oil ». Ils ont été soutenus par la plupart des universitaires ou consultants s’intéressant à la question, comme le CERA, ainsi que par les grandes organisations internationales, Agence internationale de l’Énergie (AIE) en tête. Le fait que cet organisme, chargé d’éclairer les gouvernements des États de l’OCDE, ne dispose ni de géologues ni de producteurs pour éclairer sa lanterne sur ce sujet dont la compréhension passe par les géosciences laisse quelque peu inquiet.

Pourtant, nous commençons à voir se constituer sur la question une certaine harmonie, notamment parmi les acteurs français, comme Total et l’IFP, qui convergent maintenant autour d’un possible pic de production ou d’un « plateau en tôle ondulée » vers 2020 (+/- 5 ans), à un niveau proche de 100 Mb/d1 (+/- 5 Mb/d), soit 5 milliards de tonnes par an. Ce point de vue est partagé par certains groupes américains comme Chevron Texaco. Est-ce que ce consensus local préfigure un accord plus large, dans lequel la symphonie des acteurs, au plan mondial cette fois, viendrait remplacer l’actuelle cacophonie ?

Il est vrai que la question du profil probable de la production pétrolière mondiale est complexe.

Un problème d’iceberg ou une simple question d’élasticité au prix ?

Pour les géoscientifiques, la question des futurs profils mondiaux de productions relève avant tout de leur discipline. Leur vision de cette question est qu’il s’agit d’un problème d’iceberg. La « partie visible » des réserves, ce qui est publié, ce sont les réserves prouvées, c’est-à-dire celles qui peuvent être produites au prix actuel avec les technologies actuelles. Malheureusement, ces réserves prouvées qui constituent la partie émergée et donc visible de l’iceberg, sont un mélange constamment variable de nouvelles découvertes et de réévaluations des réserves préexistantes. Ces réserves prouvées ne permettent pas de se faire une idée de la partie immergée que constituent les réserves possibles et probables et les découvertes a venir. La totalité de l’iceberg reflète le concept de réserves ultimes qui n’a malheureusement aucune existence statistique et ne peut être discuté qu’entre spécialistes. C’est pourtant le concept le plus utile pour tenter une approche de la détermination du pic de la production pétrolière mondiale. Quand ? À quel niveau ? Et, implicitement, à quel prix du brut ?

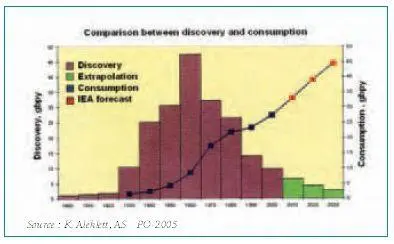

À défaut de pouvoir utiliser l’approche des réserves ultimes, il reste aux analystes de la question du pic à se rabattre sur les courbes d’écrémage et sur la théorie de King Hubbert qui apporte de précieux éclairages complémentaires. Le schéma ci-dessous illustre par exemple comment s’est constitué l’iceberg (réserves prouvées + probables) au cours du temps, et montre que les nouvelles découvertes sont loin de compenser la fonte de l’iceberg due au niveau actuel de la consommation.

Les économistes, quant à eux, pensent que tout est affaire d’élasticité au prix : ils ont une foi inébranlable dans la loi de l’offre et de demande. Pour nombre d’entre eux la question des réserves de pétrole et de gaz n’existe pas réellement, car ils les supposent infinies au plan physique. Tout bien économique ayant une élasticité de l’offre liée à son prix, il suffirait de monter suffisamment le prix pour faire s’évanouir la question de l’insuffisance de l’offre. Le seul problème est que cette élasticité est très faible pour le pétrole alors qu’elle est forte pour toutes les autres ressources minérales, charbon et uranium compris. La raison sous-jacente à cette différence fondamentale est que le pétrole présente une gîtologie discontinue de type tout ou rien (le forage est dans la partie imprégnée du réservoir ou il est en dehors) alors que les autres ressources minérales présentent des gîtologies très différentes de types plus ou moins continues. Les teneurs de coupure des minerais pour l’uranium ou les épaisseurs et profondeurs limites des couches exploitables pour le charbon viennent borner temporairement la valeur des réserves.

Les économistes, quant à eux, pensent que tout est affaire d’élasticité au prix : ils ont une foi inébranlable dans la loi de l’offre et de demande. Pour nombre d’entre eux la question des réserves de pétrole et de gaz n’existe pas réellement, car ils les supposent infinies au plan physique. Tout bien économique ayant une élasticité de l’offre liée à son prix, il suffirait de monter suffisamment le prix pour faire s’évanouir la question de l’insuffisance de l’offre. Le seul problème est que cette élasticité est très faible pour le pétrole alors qu’elle est forte pour toutes les autres ressources minérales, charbon et uranium compris. La raison sous-jacente à cette différence fondamentale est que le pétrole présente une gîtologie discontinue de type tout ou rien (le forage est dans la partie imprégnée du réservoir ou il est en dehors) alors que les autres ressources minérales présentent des gîtologies très différentes de types plus ou moins continues. Les teneurs de coupure des minerais pour l’uranium ou les épaisseurs et profondeurs limites des couches exploitables pour le charbon viennent borner temporairement la valeur des réserves.

En fait dans la grande famille des ressources pétrolières, il existe une sous-famille dont les réserves se comportent vis-à-vis des prix comme celles du charbon : c’est la sous-famille des bruts ultra-lourds et des sables bitumineux, à laquelle on pourrait adjoindre celle des schistes bitumineux. Pour ces hydrocarbures pâteux et solides ou pour ces kérogènes in situ, l’élasticité des réserves au prix est forte contrairement à celle des pétroles traditionnels. Pour ces ressources les contraintes majeures sont celles de l’énergie-voracité de leur mise en valeur, des pollutions locales et des émissions de CO2.

Plus on voudra pousser les taux de récupération, plus il faudra consommer d’énergie par tonne nette produite : certains évoquent maintenant la possibilité d’un recours massif au nucléaire pour fournir les calories et l’hydrogène.

Quand la politique vient ajouter quelques autres dissonances

Pour les responsables politiques d’un pays producteur, il n’est pas illégitime de chercher à optimiser la rente pétrolière et de l’étendre sur la durée. Dans d’autres domaines ceci serait d’ailleurs considéré comme de la gestion en « bon père de famille » d’une ressource finie et non renouvelable.

De fait, les pays détenant plus de 80 % des réserves mondiales (Opep, plus Russie et Mexique) semblent souvent freiner délibérément les investissements étrangers dans l’exploration et la production de leurs ressources en hydrocarbures, et ne montrent que peu d’enthousiasme à y investir massivement eux-mêmes.

La réalité de ces facteurs politiques est indéniable, et vient se surajouter aux limitations physiques qui demeurent toutefois le facteur essentiel. La prise en compte de cette nouvelle contrainte permet en fait de diminuer la cacophonie ambiante et facilite maintenant la convergence des observateurs. Depuis environ deux années, les optimistes qui voyaient la production pétrolière mondiale grimper allègrement à 120 Mb/d en 2020 puis à 130 en 2030, modifient fortement leur discours. Ils reconnaissaient désormais que l’on ne dépassera sans doute pas 110 ou même 100 Mb/d, en raison de ces contraintes politiques.

Finalement, le pic mondial pétrolier pourrait apparaître dès 2010 au lieu de 2020 et se situer à un niveau de 90 ou 95 Mb/d au lieu de 100. Le pic gazier pourrait intervenir peu après, avec un décalage probable d’une vingtaine d’années.

Faut-il s’en offusquer ? Faut-il exercer des pressions politiques et militaires pour modifier ces politiques restrictives ? Faut-il au contraire s’en féliciter ? Nous penchons plutôt pour cette dernière position, car seuls des prix encore nettement plus élevés que les prix actuels d’environ 70 $/baril permettront les nécessaires modifications de comportement et la diminution de notre énergie-voracité.

L’offre de pétrole pourrait donc décliner prochainement. Quelles solutions de substitution pourront alors proposer l’économie mondiale ?

Quelles solutions face aux contraintes climatiques et à la rareté du pétrole ?

Des solutions pour remplacer le pétrole émergeront, poussées par les lois de l’économie…

Lorsque le pétrole deviendra plus rare et plus cher, l’économie s’adaptera pour tenter de proposer le plus rapidement possible les solutions de remplacement les moins coûteuses.

Depuis que le prix du baril a dépassé 40 $, l’exploitation des sables bitumineux du Canada est devenue rentable, de même que les huiles extra-lourdes de l’Orénoque. Les réserves mondiales de pétrole ont alors été potentiellement augmentées d’un montant supérieur aux réserves de l’Arabie Saoudite.

Au delà du seuil de 70 $, l’industrie est incitée à fabriquer du pétrole synthétique à partir de charbon, par exemple en développant le procédé Fischer-Tropsch utilisé aujourd’hui en Afrique du Sud. Des recherches sont aussi en cours pour tenter de valoriser de manière acceptable les schistes bitumineux, dont les réserves sont considérables notamment aux USA.

Vu les réserves de sables bitumineux, d’huile extra-lourde et surtout de charbon (et de schistes ?), l’industrie pourrait en théorie mettre sur le marché des volumes considérables de pétrole synthétique, susceptibles de différer les tensions de plusieurs décennies. Le total des projets de liquéfaction du charbon envisagés aux USA représente ainsi près de 5 millions de barils par jour à l’horizon 2030, et autant en Chine : cela mobiliserait environ 1 milliard et demi de tonnes de charbon… à un horizon où la séquestration du CO2 ne sera certainement pas généralisée.

Pour autant, il est peu probable que la date des tensions sur le marché pétrolier soit sensiblement différée : sans même évoquer les éventuelles limitations liées au CO2, ces solutions de remplacement ne pourront se développer que très progressivement. Il faut en effet compter au moins dix ans pour mettre en exploitation de nouvelles mines, construire les usines, réaliser les nécessaires infrastructures, comme par exemple les gazoducs ‑ou les éventuelles centrales nucléaires ?- qui apporteront la chaleur nécessaire à l’exploitation des sables bitumineux au Canada. Si le pic pétrolier intervient rapidement, ces substituts ne feront en fait qu’adoucir la forme de la « tôle ondulée ».

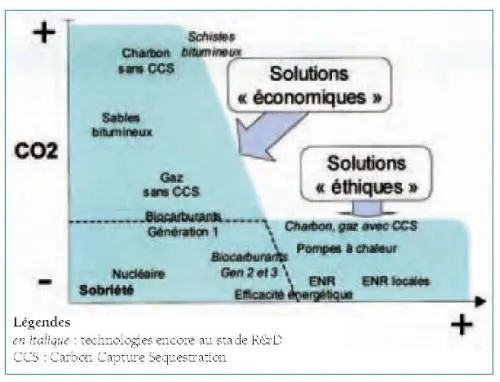

Les solutions les plus « économiques » (au sens de l’économie de court terme) sont aujourd’hui des solutions carbonées, qui émettront beaucoup de CO2 vu les mauvais rendements de la fabrication de pétrole synthétique. Elles seront donc privilégiées par les mécanismes économiques, lesquels n’intègrent pas spontanément les contraintes de long terme liées au changement climatique.

… mais les solutions « éthiques » qui visent à construire un avenir soutenable supposent un encadrement de l’économie, et une acceptation par les consommateurs-citoyens

À côté de ces solutions « économiques », existent des solutions qui répondent à la fois aux raretés fossiles et aux contraintes liées aux émissions de CO2. Nous appellerons « éthiques » ces solutions qui visent à protéger les générations futures et qui permettront aussi de partager plus équitablement avec les pays les plus pauvres cette ressource précieuse qu’est le pétrole, grâce à une diminution de la demande dans les pays riches.

Le contenu des solutions « éthiques » s’impose à la logique, et commence maintenant à être repris par tous les scénarios qui cherchent à construire un avenir soutenable. Ces solutions consistent à construire de nouveaux systèmes énergétiques qui utilisent des vecteurs non carbonés pour les usages transport et chaleur (électricité, biocarburants, hydrogène, réseaux de chaleur, biomasse en remplacement du gaz et des carburants pétroliers), et qui produisent ces vecteurs en limitant les émissions de CO2 (séquestration de CO2, nucléaire, ENR). La réduction de la demande, soit par une meilleure efficacité énergétique, soit par sobriété, apparaît nécessaire dans tous les scénarios pour boucler les bilans. Nous n’entrerons pas ici dans la question controversée de savoir si l’on peut qualifier d’éthique le nucléaire, la séquestration du CO2, ou les biocarburants lorsque ceux-ci entrent en concurrence avec l’alimentation des plus pauvres…

Les divers scénarios « éthiques » ne diffèrent finalement entre eux que par la pondération de ces solutions, laquelle reste effectivement à discuter. Pour les transports par exemple, quelle sera la part de l’électricité, de l’hydrogène, ou des biocarburants dans les énergies finales utilisées ?

Enfin, les solutions éthiques n’ont de sens que si elles sont développées au niveau mondial. Ce sont naturellement les émissions mondiales de CO2 qui doivent être réduites, non celles de l’Europe ou de tout autre continent pris de manière isolée.

Mais ces solutions plébiscitées par le citoyen ne se développeront pas spontanément : elles s’accompagnent généralement de surcoûts notables pour le consommateur des pays riches… et de surcoûts considérables pour le consommateur des pays pauvres.

Le problème, c’est que les solutions « éthiques » sont rarement « économiques »

La sobriété consiste à renoncer à une consommation : baisser la température de chauffage, débrancher la climatisation, remplacer un déplacement en avion par une télé-conférence ou un album de photos touristiques, utiliser un vélo pour les trajets de proximité, etc. Le coût économique direct de la sobriété est nul, mais adopter ce type de comportement suppose un effort réel et comporte un coût implicite pour le consommateur que les économistes associeraient à un « surplus du consommateur », auquel il lui est demandé de renoncer.

À part la sobriété, seuls les efforts d’efficacité énergétique les plus faciles à mettre en oeuvre (ceux qui permettent d’économiser de l’ordre de 20 % de la consommation) et le nucléaire apparaissent à la fois « économique » et « éthique ». Toutes les autres solutions « éthiques » aujourd’hui opérationnelles s’accompagnent d’un surcoût notable, dès lors que ne sont pas comptabilisées les externalités de long terme.

Transformer les systèmes énergétiques en développant les solutions éthiques coûterait d’après nos estimations de l’ordre de 2 % du PIB dans nos pays pendant cinquante ans, mais beaucoup plus dans les pays en développement.

Nous savons que demain, il faudra être riche pour acheter du pétrole. Nous oublions par contre souvent qu’il faut être riche pour s’en passer : en l’absence d’infrastructures énergétiques de réseaux, le pétrole est en effet la seule énergie facilement utilisable, par exemple pour produire l’électricité localement avec des groupes électrogènes. Les pays les plus pauvres ne pourront évidemment pas financer les solutions de remplacement que sont les centrales hydrauliques, nucléaires, l’éolien ou le solaire, faute de disposer des nécessaires réseaux électriques, et encore moins financer le développement des coûteux véhicules électriques ou à hydrogène ! Il n’est pas certain non plus que ceux qui utilisent massivement la solution peu coûteuse qu’est le charbon pourront financer facilement le surcoût de la capture et du stockage du CO2… à supposer que la géologie locale le permette.

Se posera donc la question de la solidarité internationale, du financement des solutions éthiques à l’échelle mondiale, et du partage de la ressource vitale qu’est le pétrole, seul moyen de survie dans certaines régions.

Quand faudra-t-il se décider à mettre en place les solutions « éthiques » ?

Dans un monde idéal, c’est au début des années quatre-vingt-dix que le président Mitterrand (et ses homologues des pays développés) aurait pu décider de lancer un programme volontariste pour développer les solutions « éthiques » permettant à la France de consommer beaucoup moins de pétrole en 2020 tout en limitant les émissions de CO2.

Les dix à quinze premières années auraient été consacrées à la R & D et à la mise au point industrielle de nouveaux procédés optimisés : véhicules, batteries, réseaux de chaleur alimentés par des énergies non fossiles, isolation des bâtiments, pompes à chaleur utilisant la géothermie de surface… Cette période aurait également été nécessaire pour l’aménagement des infrastructures, par exemple les isolations des bâtiments ou les centaines de milliers de bornes de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur la voirie et dans les parkings.

À partir de 2000 — 2005 les chaudières au fioul en fin de vie auraient été systématiquement remplacées sans surcoût notable par d’autres systèmes pas ou peu émetteurs de CO2 et les quelques deux millions de véhicules mis à la casse chaque année en France auraient été remplacés par des véhicules électriques, hybrides, ou très peu consommateurs de carburants classiques (3 litres au 100 km). Des aménagements urbains faciliteraient les déplacements en vélo, ou multi-modal.

En conséquence, à partir de 2000, chaque année aurait vu l’effacement de 2 à 2,5 millions de tonnes de pétrole en France (ce qui nous aurait amené en 2005 à une consommation proche de 75 millions de tonnes de pétrole au lieu des 87 millions de tonnes effectivement consommées). Dès 2020, le tiers des trajets automobiles aurait été électrifié, avec le remplacement de 15 millions de tonnes de carburants par quelques 50 TWh, fournis par exemple par 4 réacteurs EPR, ou 25 000 éoliennes de 1 MW.Nous verrions alors venir avec beaucoup plus de tranquillité le prochain choc pétrolier à l’horizon 2010–2020, et nous serions sur la trajectoire réaliste de la division par un facteur 4 ou 5 en 2050 des émissions de CO2, avec une cible de l’ordre de 0,4 tonnes carbone de CO2 par individu (contre 1,7 en 2005).

Mais il aurait fallu être visionnaire pour prendre une telle orientation à l’époque du contre-choc pétrolier où le prix du baril déclinait vers les 10 $.Dans un monde plus réel, il faut hélas souvent attendre que l’essentiel des clignotants passent au rouge pour agir. Pourtant, plus on agira tardivement, plus les surcoûts financiers à l’arrivée seront importants : il faudra déclasser de manière anticipée des équipements non encore en fin de vie, et les remplacer par des solutions que l’on n’aura pas eu le temps d’optimiser par la R & D adéquate. Ces surcoûts seront de plus alourdis par le coût des dégâts climatiques, lequel sera aggravé par les retards pris dans les décisions comme le remarque le récent rapport Stern. Enfin, leur coût social sera élevé : l’inégalité face à de fortes hausses des prix des énergies entraînera inévitablement des tensions dont la gestion sera difficile.

Pourrons-nous développer assez rapidement les solutions éthiques pour maintenir la croissance ?

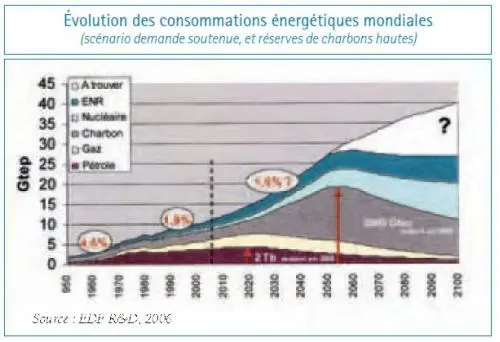

Le pétrole est une énergie remarquablement concentrée, qui sera difficile à remplacer à volume et coût constants. Même en mobilisant toutes les énergies aujourd’hui accessibles, nos modèles peinent à trouver des scénarios réalistes capables de satisfaire la croissance de la demande mondiale d’énergie au delà de 2040 – 2050.

En effet, les énergies fissiles et les énergies diffuses renouvelables, qui constitueront l’essentiel de notre consommation énergétique d’après-demain, ne pourront se développer que progressivement : il nous faut au moins trente ans pour développer une filière de surgénérateurs, et plusieurs décennies pour construire des systèmes électriques intégrant une proportion significative d’éolien et de photovoltaïque intermittents, capables de se substituer aux énergies fossiles. Le charbon sera la seule ressource énergétique concentrée capable de faire face à la demande dans les prochaines décennies. Mais cette solution est écologiquement catastrophique si elle n’est pas accompagnée de la capture et du stockage du CO2 émis.

Le graphique ci-dessus illustre le scénario extrême d’une utilisation massive de toutes les énergies accessibles. À l’horizon 2050, le parc hydraulique mondial est doublé pour atteindre 5 000 TWh (ce qui épuise pratiquement le potentiel mondial de l’hydraulique), les autres ENR dépassent 10 000 TWh (contre moins de 400 TWh aujourd’hui, ce qui suppose une reconfiguration des systèmes électriques pour intégrer ces énergies intermittentes), le parc nucléaire est multiplié par 5 pour atteindre près de 15 000 TWh (ce qui suppose l’ouverture de nombreuses mines d’uranium), et le charbon passe de 4 à 20 milliards de tonnes (soit 14 Gtep), ce qui est très peu « éthique » car seule une faible proportion du CO2 émis sera captée et séquestrée à cet horizon.

Au final, une croissance mondiale de la demande énergétique supposée à 1,6 % par an (tirée par une démographie en croissance de 0,9 % par an) arrive à une impasse peu après 2050… malgré donc des réserves de charbon supposées à 2 000 milliards de tonnes, soit 500 fois la consommation 2005.

Les seules solutions « éthiques », qui limiteront l’utilisation du charbon, conduisent à une décroissance de l’offre énergétique mondiale dès 2025 – 2030.

Les potentiels d’efficacité énergétique accessibles à cet horizon ne seront pas suffisants, et la seule issue sera alors une forme de sobriété, c’est-à-dire de changement de mode de vie pour consommer moins d’énergie. Cette sobriété sera-t-elle partagée dans le monde ou reportée sur les régions les plus fragiles, c’est-à-dire celles qui sont les plus faibles militairement ou celles qui comme l’Europe disposent de peu de ressources énergétiques ? La sobriété sera-t-elle assumée librement dans le cadre de sociétés démocratiques, ou s’orientera-t-on vers des régimes totalitaires qui gèreront les pénuries de manière autoritaire ?

La sobriété assumée est certainement le choix éthique par excellence. Mais personne ne change son mode de vie sans une incitation forte : d’où pourra venir cette incitation ?

Les prochaines crises, une chance historique pour l’humanité ?

L’économie est par nature indifférente à l’éthique : son moteur est l’enrichissement personnel, qui passe par la croissance et la productivité. Comme l’a remarqué le philosophe Hans Jonas, seule une « heuristique de la peur » peut reconstruire l’éthique que le marché a détruite.

Les prochaines crises pétrolières et les alertes climatiques, auxquelles il faut ajouter les autres questions majeures que sont les disponibilités des ressources en nourriture et en eau potable, les inégalités dans le développement et les atteintes à la biodiversité… ne seront-elles pas finalement une chance pour l’humanité, l’occasion unique de repenser nos modes de vie, de préserver la démocratie et de construire de nouvelles solidarités dans le monde, à supposer (espérons-le) qu’elles ne soient pas déjà les premiers signes d’une catastrophe annoncée et irréversible ?

Finalement, le vrai choix n’est pas entre les solutions « économiques » et les solutions « éthiques », mais plutôt entre choisir maintenant les solutions « éthiques », dans un contexte pacifié et alors que nous disposons encore des ressources énergétiques abondantes qui faciliteront les nécessaires transitions, ou imposer ce choix demain à nos enfants, dans un contexte de crise sans précédent dans l’histoire du monde : manque d’eau, d’énergie, possibles guerres mondiales autour de ressources vitales raréfiées, crises économiques généralisées, climat définitivement détérioré.

Les difficultés qui s’annoncent nous donneront peut-être la capacité de mettre en place – le plus vite possible, espérons-le – les choix éthiques qui s’imposent : finalement, le plus probable est que le XXIe siècle sera éthique ou ne sera pas.

1. MB/d = million de barils par jour

Les toits dépassent à peine de ce mélange d’eaux usées, d’essence et de produits chimiques dans lequel les bactéries se développent d’autant mieux que les températures dépassent 30 °C dans la journée. Le 29 août 2005, l’ouragan Katrina, de force 4 sur une échelle de 5, s’est abattu sur les côtes américaines du golfe du Mexique. Sous la force des vents (plus de 200 km/h), les vagues ont submergé les digues de protection qui ont rompu à de nombreux endroits, laissant la ville inondée à plus de 80 %. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont restées prisonnières des flots, en particulier la population pauvre (30 % des habitants) qui n’avait pas toujours la possibilité de quitter la région. La catastrophe était pourtant en partie évitable puisque les autorités locales et fédérales étaient alertées depuis longtemps de la vétusté des digues et de la faiblesse des dispositifs d’évacuation.

Les toits dépassent à peine de ce mélange d’eaux usées, d’essence et de produits chimiques dans lequel les bactéries se développent d’autant mieux que les températures dépassent 30 °C dans la journée. Le 29 août 2005, l’ouragan Katrina, de force 4 sur une échelle de 5, s’est abattu sur les côtes américaines du golfe du Mexique. Sous la force des vents (plus de 200 km/h), les vagues ont submergé les digues de protection qui ont rompu à de nombreux endroits, laissant la ville inondée à plus de 80 %. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont restées prisonnières des flots, en particulier la population pauvre (30 % des habitants) qui n’avait pas toujours la possibilité de quitter la région. La catastrophe était pourtant en partie évitable puisque les autorités locales et fédérales étaient alertées depuis longtemps de la vétusté des digues et de la faiblesse des dispositifs d’évacuation.