Comment naît une directive européenne sur l’environnement ?

Le droit de l’environnement recouvre un domaine extrêmement vaste, puisque l’environnement lui-même n’a quasiment pas de frontières, ni géographiques ni disciplinaires, et touche à de très nombreux domaines. Les réglementations sectorielles sur l’eau, l’air, les déchets, la nature, etc., sont apparues les premières ; il y en a toujours, et il en faudra encore, même si on a de plus en plus tendance à les intégrer dans un concept plus large de “ protection de l’environnement ”.

L’un des meilleurs exemples de cette intégration, dans le domaine industriel, est une célèbre directive que tout le monde appelle par son sigle anglais IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – en français, cela fait PRIP (Prévention et réduction intégrées de la pollution).

Cette directive réglemente l’autorisation de fonctionnement d’une installation industrielle de façon intégrée, c’est-à-dire que l’ensemble des rejets dans tous les milieux doit être pris en considération. Avec ce concept, la réduction des rejets dans un milieu particulier ne doit pas aboutir à une augmentation des rejets dans un autre milieu. C’est clairement un défi.

Au moins 80 % de la réglementation française en environnement provient des réglementations communautaires. En matière de réglementation et de droit, c’est (jusqu’à présent) la Communauté européenne et non pas l’Union qui a les compétences. Le droit élaboré par la Communauté européenne est essentiellement composé de directives et de règlements. Je devrais commencer par les règlements parce qu’ils s’appliquent directement dans les États membres alors que les directives doivent être transposées dans le droit national de chacun des États avant d’avoir une force contraignante. À cela, il faudrait ajouter les décisions, qui ne sont pas des actes généraux comme les règlements et les directives, mais des actes individuels qui concernent des catégories spécifiques d’acteurs économiques, voire même une ou deux personnes. Ainsi, la décision d’attribuer une subvention à un programme de protection de l’environnement, ou à l’assainissement d’une décharge, est une décision.

La Commission produit quantités d’autres textes, qui n’ont pas nécessairement une valeur obligatoire. Mais ils ont cependant un rôle essentiel, car ils annoncent, en général, de la réglementation à plus ou moins long terme. C’est le cas, par exemple, des recommandations. La recommandation, comme son nom l’indique, n’a qu’une valeur incitative. Il existe par exemple une recommandation depuis un an sur l’inspection environnementale, qui décrit le système idéal, selon la Communauté, des inspections : les qualités que devraient avoir les inspecteurs, les modalités de l’inspection, etc. Cela ressemble assez à ce que nous connaissons en France, mais, il y a, déjà identifiables, un certain nombre de points de différence.

Ce texte n’est certes qu’une recommandation, mais la Commission souhaite avoir un rapport, au bout de trois ans, sur la façon dont les États l’auront appliquée. À l’évidence, cela devrait déboucher sur une directive.

Il existe également des programmes, tel le 6e programme d’action en environnement qui vient d’entrer en application, qui couvre les dix ans à venir, et qui pose les grands principes de l’action de la Communauté en matière d’environnement, ainsi que les grands domaines dans lesquels elle a l’intention d’intervenir. Un tel document peut difficilement se résumer, car il représente un monde en soi : le programme pour les dix ans qui commencent contient également des principes et des actions qui étaient déjà mentionnés dès le premier programme de 1973, et le second de 1977 (à l’époque, les programmes étaient quinquennaux – ils sont devenus décennaux à partir de 1992).

Il est frappant de constater, à cet égard, à quel point l’action de la Communauté en matière d’environnement suit des constantes. Cela pourrait se résumer en « prévention, prévention, et prévention, et, s’il y a dommage, restauration ». Le vocabulaire a par contre évolué de 1973 à 2003 : on parlait par exemple de coopération, de concertation et de responsabilité partagée ; on parle maintenant de partnership.

Les données environnementales mondiales, la volonté d’intégration, de globalisation, se traduisant par une volonté de développement durable, la prise en compte croissante de la santé se sont renforcées. Ainsi, il est intéressant d’observer à quel point l’œuvre construite par la Communauté devient un véritable édifice, qui démontre une certaine logique interne.

Nous en sommes à 300 textes obligatoires, peut-être 350. C’est difficile d’en être certain, parce qu’à chaque fois qu’un État entre dans la Communauté, il y a une modification purement formelle de l’ensemble des textes, qui ne change rien sur le fond mais augmente artificiellement leur nombre. À chaque fois qu’une annexe est modifiée, et cela arrive souvent, notamment en matière de produits chimiques, cela fait un nouveau texte. Le nombre de 350 doit donc s’interpréter comme concernant uniquement les textes de base, fondamentaux.

Mais si nous comptons comme « nouveau texte » de l’année tous les textes produits par la Commission, qu’ils soient réellement nouveaux, ou découlent seulement d’adaptations formelles ou d’ajout d’annexes, et que nous y ajoutons l’activité réglementaire purement nationale, c’est facilement 500 à 600 textes par an qui sont produits depuis 2000, contre moins d’une dizaine avant 1960. Bien évidemment, un certain nombre ont été abrogés depuis leur parution, d’autres ne sont plus d’application – ils ont pu être pris pour une durée limitée – mais les ordres de grandeur sont là.

L’environnement est aujourd’hui régi, en France, par 800 ou 900 décrets principaux, voire 1 000, et quelques 10 000 arrêtés. Les circulaires, en vert sur le graphique, ne doivent pas être confondues avec les lois, décrets, arrêtés (émanant du gouvernement français), en jaune, et les textes européens, en bleu, qui sont des textes obligatoires. Si nous ajoutions à ce total les recommandations, programmes d’action, et autres productions européennes, cela triplerait probablement le volume du bleu sur le graphique.

Nous avons là un gros problème pour les malheureux juristes et tous ceux qui doivent appliquer les textes. Être correctement informé sur cette production – sans parler des difficultés de mise en application – n’est pas toujours simple.

La genèse d’un texte européen est un processus assez extraordinaire. Bien que les propos ci-dessous concernent essentiellement les textes obligatoires, ils s’appliquent également dans leurs grandes lignes à un bon nombre de recommandations qui s’appellent d’ailleurs des livres verts, des livres blancs… Quelques règles empiriques peuvent être édictées : un livre blanc prélude généralement à une directive dans les trois ans, voire deux ans ; un livre vert prélude à un livre blanc avec un délai variable de trois à dix ans. Le livre vert est un document de réflexion qui décrit l’état d’une réglementation sur un sujet donné, dans les États de l’Union, et, dans le reste du monde, au moins aux États-Unis et souvent au Japon…, et qui fait part des intentions de la Commission. Le livre blanc présente, en germe, la future réglementation, tout en laissant ouverts un certain nombre de points.

Les acteurs

Dès que nous évoquons les autorités européennes, nous utilisons volontiers le mot » Bruxelles « , ce qui est commode, mais Bruxelles, qui est-ce ? Dire Bruxelles, psychologiquement et sociologiquement, c’est prendre de la distance par rapport aux textes, que ce soit pour l’administration française, pour l’industrie, ou pour n’importe quel autre acteur. Ceux qui doivent faire appliquer le texte utiliseront » Bruxelles » comme bouclier, pour aller de l’avant. » Bruxelles veut cela, alors on est obligés de le faire. » Ceux qui critiquent le texte utilisent » Bruxelles » pour désigner une bureaucratie et une technocratie pour le moins éloignées des réalités du terrain et des enjeux propres à chaque acteur… Il y a toujours une distanciation entre le ressortissant d’un État qui doit appliquer une réglementation communautaire et cette réglementation communautaire.

Si nous regardons plus précisément les acteurs européens, nous avons d’abord La Commission.

La Commission, que l’on appelle la « gardienne des traités », a aussi pour rôle d’être, et elle seule jusqu’à présent, l’initiatrice des réglementations. Pour le propos qui nous concerne, l’histoire commence à la Direction générale (DG) environnement ; c’est un fonctionnaire d’un des principaux services qui va élaborer un premier projet de texte. Il le montrera à quelques collègues. Il a toujours, bien évidemment, quoique fonctionnaire européen détaché de son pays d’origine, un réseau de relations ou d’amis dans son propre pays, à qui il soumet son texte, de préférence à quelqu’un qui connaît un peu le sujet. Le quelqu’un en question a également des relations de confiance, dans d’autres pays d’Europe, auxquels il va montrer le papier. Et voici comment un simple projet commence à prendre une certaine importance.

Toutes les personnes étant consultées non officiellement, et étant par définition des experts de la question, sont tout à fait intéressées, et vont donc faire des remarques multiples, pouvant aller jusqu’à « ça ne va pas du tout, voilà comment il faut écrire les choses ». Ainsi, lorsqu’un premier avant-avant projet de texte est soumis au chef de service du fonctionnaire qui tient la plume à la Commission, ce texte a déjà été vu par beaucoup de personnes.

Une fois que le projet est consensuel entre son auteur et son chef de service, il faut un accord au sein de la Direction environnement elle-même, ce qui suppose une concertation entre les différents services de cette direction (ceci ressemble à la consultation interservices au sein d’un ministère). Suivra ensuite une consultation entre les différentes Directions générales (comme en France aussi, où le projet doit passer en consultation interministérielle…).

Enfin, tant que le texte n’est pas accepté par le Collège des commissaires, il n’existe pas de projet officiel. Le projet de directive qui devient officiel, qui est publié au Journal officiel, qui est disponible sur Internet, etc., est un texte qui reflète nécessairement l’accord unanime de la Commission, c’est-à-dire de tous les commissaires ; ce n’est plus un texte qui émane simplement d’un service. Cette première étape peut durer jusqu’à trois ans. Une telle durée est normale pour élaborer un projet qui « se tienne » à peu près, dans un contexte où les intérêts entre les différentes directions générales ne sont pas nécessairement concordants (tout comme, en France, les différents ministères n’ont pas toujours une vue unanime sur un problème donné).

Lorsque le projet de directive est officiel, il est donc déjà relativement bien connu dans les milieux dits concernés et bien informés. Si rien n’est encore définitif, beaucoup est cependant déjà joué. Ce premier cadre fige assez fortement les choses, comme un projet de loi préfigure généralement assez bien la loi qui finira par être votée. La seconde étape consiste alors à passer à la fois au Conseil et au Parlement. Le Parlement confie à ses commissions (une, deux ou trois) un premier examen du projet de directive. Chaque commission consultée adopte (par vote) des amendements, et le texte muni des propositions d’amendements de la commission consultée et des propositions d’amendements d’autres parlementaires passe en séance plénière.

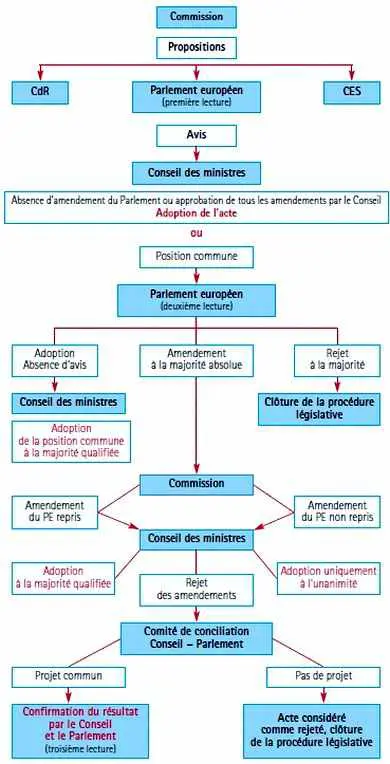

Mais en parallèle le Conseil (qui est composé des États membres eux-mêmes) travaille également sur le projet de directive. Les États membres envoient des experts qui examinent le texte proposé, et essaient de dégager un consensus. Avec 15 États et, en général, deux experts (qui sont des fonctionnaires) par État, cela fait quelques dizaines de personnes qui vont dans ces réunions. Ils en réfèrent ensuite à leur ministre qui pourra donner des instructions particulières. Au sein du gouvernement, notamment en France, il existe une instance de consultation et de concertation, le SGCI1, qui recueille l’avis de tous les ministères concernés par le projet de texte, afin de dégager une position nationale harmonisée. Cette procédure de travail menée en parallèle entre le Conseil et le Parlement porte le nom de codécision, car les deux instances ont exactement le même pouvoir de décision. Il est impossible de décrire simplement tous les raffinements de cette procédure, remarquablement complexe, qui est résumée sur la figure ci-après.

Outre les États, d’autres acteurs interviennent également dans la naissance d’un texte. Bruxelles regorge d’ONG diverses, qui peuvent représenter la société « civile », mais aussi, fort concrètement, les intérêts d’une profession, ou d’une catégorie d’acteurs bien identifiés. Certaines sont extrêmement actives, multipliant les contacts « privés » ou les déclarations publiques qui sont autant d’éléments pouvant infléchir le cours des choses. Ensuite, à côté des représentations officielles des pays membres de la Communauté, certains échelons inférieurs peuvent aussi être représentés, qui tentent de faire valoir leurs intérêts.

C’est le cas de tous les Länder allemands, d’un certain nombre de régions françaises, italiennes, espagnoles, etc. En outre, tout acteur intéressé peut organiser des réunions directement avec les fonctionnaires ou avec les parlementaires pour parler de l’état du texte. Il y a une très forte implication des acteurs nationaux représentant cette « société civile » à tous les stades de l’élaboration du projet, et surtout lors de l’établissement de la directive définitive, pendant la procédure parlementaire. Il y a enfin un rôle très spécifique des consultants, qui sont omniprésents, eux aussi, à tous les stades de la procédure, et aident à définir, voire déterminer, la position d’un État membre, d’une fédération industrielle, ou même d’une entreprise.

Caractéristiques d’un texte réglementaire

Finit par arriver le moment où la directive (ou le règlement, etc.) est publiée au Journal officiel, ce qui constitue son acte de naissance véritable. Elle devient alors un texte à transposer par les gouvernements, immédiatement ou dans le délai prescrit applicable. Ce texte qui sort a‑t-il des caractéristiques spécifiques ? Une directive n’est jamais le plus petit commun dénominateur des réglementations nationales qui peuvent déjà exister. Elle n’est jamais non plus un simple mélange des règles qui existent déjà dans les États. Il est en effet exceptionnel que, lorsqu’une directive est en projet, il n’existe pas déjà de la réglementation sur le sujet dans certains États membres. Cela peut ne concerner que deux États ou en concerner dix, et s’il n’en existe pas en Europe, les États-Unis ou le Japon ont déjà « quelque chose », dont la Communauté peut s’inspirer. Mais jamais elle ne transcrira simplement une réglementation nationale ; elle fait en général une œuvre sui generis.

Pour élaborer une directive, ou tout texte réglementaire, la Commission s’appuie sur certains critères qui sont énumérés dans l’article 174 du traité de Rome modifié par les traités de Maastricht et Amsterdam. Elle doit tenir compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté, des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action, et enfin du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions. Nous arrivons alors là dans l’économie, ce qui signifie que la Commission module au besoin certaines directives, avec des applications différées pour certaines normes ou des possibilités de soutien économique dans quelques pays, en fonction du développement économique et social des différentes régions.

Depuis quelques années, la Commission fait une étude d’impact sur ces différents critères, pour chacun des textes proposés ; elle estime pratiquement à chaque fois qu’ils sont respectés. Elle mandate en général des consultants pour établir quelles sont les données scientifiques et techniques disponibles.

Pour les autres éléments, notamment l’élément économique et financier, il est rare qu’une étude sérieuse soit faite. Nous en avons en ce moment des exemples dans la chimie, avec un projet de directive sur la politique des produits chimiques extrêmement dangereux, car extrêmement coûteux pour l’industrie française, comme d’ailleurs pour l’industrie allemande, comme le prouvent des études spécifiques et approfondies.

Conséquences de l’adoption d’un texte communautaire

Quand une réglementation contraignante (règlement, directive ou décision) est adoptée et publiée au Journal officiel des Communautés, elle doit être transposée dans les droits des États membres, et elle doit être appliquée en pratique. Mais très souvent, quand un texte est « sorti », ses difficultés d’application sont déjà programmées !

Il y a d’abord des difficultés spécifiquement juridiques, dues aux spécificités des droits nationaux dans lesquels doit se « couler » le texte communautaire, ou dues, entre autres, aux structures constitutionnelles et administratives des États. Ainsi les États fédéraux ou régionalisés doivent compter avec leurs régions ou États fédérés, qui peuvent détenir des compétences législatives autonomes, et doivent alors transposer eux-mêmes les textes communautaires, ou bien déclinent, avec plus ou moins de marge de manœuvre, les réglementations nationales fédérales. Rappelons que pour les autorités bruxelloises de contrôle, seul compte le niveau national.

Sans insister sur les différentes raisons des difficultés de transposition et d’application, il faut cependant mentionner deux facteurs.

Le langage est essentiel dans les textes communautaires. Par exemple, dans le règlement dit EMAS2, qui crée le cadre, les orientations et les conditions d’application d’un système européen de management environnemental auquel peuvent adhérer les entreprises, apparaît le mot « agrément » : les auditeurs, qui établissent le diagnostic environnemental de l’entreprise, doivent être « agréés ».

Or, l’agrément en France est une procédure administrative tout à fait spécifique qui requiert l’intervention de l’État ; cette intervention n’était pas prévue par les auteurs qui ont élaboré ce règlement en 1993. Mais nous avions concocté, en France, un dispositif ad hoc pour répondre aux obligations du règlement ainsi qu’aux obligations juridiques de notre propre système, ce qui n’était absolument pas nécessaire. Il en résultait une intervention de l’État dans le mécanisme et une sorte de double contrôle sur les auditeurs. Entre-temps les modalités ont été modifiées et allégées. Mais il aurait suffi de se demander, au moment de la transposition, quel était le sens du mot « agrément », tel qu’il était communément accepté par l’ensemble des États qui avaient contribué à élaborer la réglementation.

Il y a des quantités d’exemples comme celui-là, où un État se retrouve aux prises avec de grandes difficultés parce qu’il se fixe sur un mot, sans voir qu’il ne faut pas nécessairement comprendre ce terme en fonction de son propre système administratif et juridique, mais de façon beaucoup plus large, ou en tout cas dans un esprit « communautaire ». Dans l’élaboration d’une directive, l’étape qui précède l’adoption au Conseil, et où interviennent les juristes et les linguistes, est une étape essentielle dans la mesure où il arrive que certains États font exprès de faire passer certaines perles linguistiques, en sachant que cela les arrangera dans leur propre système, sans souci des conséquences pour les autres États.

Enfin, l’interprétation d’une directive est un exercice particulièrement délicat. Il y a tout un art pour le faire et le début de cet art réside dans une approche volontairement « communautariste ». Il faut prendre et lire le texte communautaire en se détachant de son droit, se pénétrer de la directive, de son esprit et de ses termes, et ensuite examiner son propre droit à la lumière de cette directive. Lire la directive à la lumière de son propre droit, comportement pourtant « inné », débouche facilement sur des contresens.

_________________________________________

1. Secrétariat général du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Le SGCI a pour mission essentielle de coordonner la définition des positions que la France exprime au sein des instances communautaires, afin de garantir la cohérence et l’unité de la position française défendue à Bruxelles. Cette mission se fonde sur le principe suivant : chaque ministère est compétent pour le dossier qui le concerne, le SGCI assurant la coordination de l’ensemble. Les instructions élaborées sur cette base s’imposent aux négociateurs français. Lorsque la définition d’une position commune s’avère difficile et qu’aucun compromis ne peut être trouvé, le SGCI en appelle à l’arbitrage du Premier ministre.

2. EMAS : ECO-Management and Audit Scheme – voir article d’Adrien Bénard.

Si le Parlement et le Conseil ne se mettent pas d’accord sur les amendements qu’ils veulent apporter à la proposition de directive de la Commission, deux cas se présentent : soit le Parlement rejette unanimement le projet d’amendement, et le texte « tombe », soit la Commission présente un nouveau projet tenant compte des positions du Conseil et des amendements parlementaires. Faute d’accord, il est possible qu’une directive ne voie jamais le jour. S’il n’y a pas d’accord entre le Conseil et le Parlement, comme en France un comité de conciliation est constitué, qui élabore un projet sur lequel il y a accord des deux instances de décision, ou bien, s’il n’y a pas accord, le projet disparaît.

Si le Parlement et le Conseil ne se mettent pas d’accord sur les amendements qu’ils veulent apporter à la proposition de directive de la Commission, deux cas se présentent : soit le Parlement rejette unanimement le projet d’amendement, et le texte « tombe », soit la Commission présente un nouveau projet tenant compte des positions du Conseil et des amendements parlementaires. Faute d’accord, il est possible qu’une directive ne voie jamais le jour. S’il n’y a pas d’accord entre le Conseil et le Parlement, comme en France un comité de conciliation est constitué, qui élabore un projet sur lequel il y a accord des deux instances de décision, ou bien, s’il n’y a pas accord, le projet disparaît.