Des mégapoles viables, vivables et gouvernables ?

Il y a déjà de cela bientôt quarante ans, la mode prospective était plutôt à la fin des villes. Il ne manquait pas d’augures pour pronostiquer qu’avec le développement des systèmes de transport rapide et des télécommunications, les avantages de proximité créés traditionnellement par les agglomérations perdraient progressivement de leur importance et conduiraient à un aménagement du territoire tout différent amorcé par l’étalement des villes dans l’espace suburbain pour aboutir à une répartition plus uniforme des activités humaines dans tout l’espace.

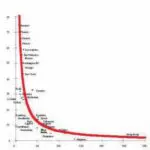

Si les villes de nos grands-pères sont effectivement rendues méconnaissables par un étalement urbain dans l’espace, pour le reste force est de reconnaître que les prospectivistes s’étaient trompés. Pendant les quarante dernières années notre espace social et physique n’a cessé de se polariser. Au sein de l’Europe par exemple, si les différences entre États se sont atténuées, c’est souvent au prix d’une polarisation du développement économique et social dans quelques régions, même si de massives et coûteuses politiques de redistribution permettent ensuite d’en atténuer les effets. Mais dans les continents plus pauvres où ces politiques ne sont pas envisageables, on assiste à une polarisation croissante de la population et plus encore de la richesse dans les grandes villes et sur les zones côtières. Au sein des sociétés elles-mêmes, et en particulier des sociétés urbaines, la polarisation sociale n’a fait que croître.

Nous nous préparons à un monde où il faudrait être capable de gérer des mégapoles de plusieurs dizaines de millions d’habitants, étalées dans l’espace, culturellement composites, peuplées d’habitants qu’une histoire commune n’unit guère, formant une mosaïque de cultures, dans les sociétés où riches et pauvres se côtoient en juxtaposant des univers de plus en plus cloisonnés.

Mais ces mégapoles sont-elles viables ? Sont-elles gouvernables ? De la réponse à ces deux questions dépend largement l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

Viabilité et gouvernabilité

Dans une économie où la maîtrise et la combinaison des savoirs, des savoir-faire et des informations devient le premier facteur de création de richesses, la mégapole par les opportunités qu’elle offre, par les flux d’information qu’elle maîtrise, par les marchés de l’emploi qu’elle organise est devenue un formidable espace de création de richesses. Ce n’est pas seulement, comme on se l’est parfois représenté, une sorte de vaste parasite drainant par les mécanismes de pouvoir la richesse réelle qui serait créée ailleurs. Nous ne sommes plus au xviiie siècle où la rente foncière venait se concentrer et se dépenser dans le luxe de la ville. Même si la concentration administrative et la hiérarchie des pouvoirs permettent notamment au capital d’attirer voire de détourner à leur profit une partie déraisonnable de la richesse nationale, l’idée de grandes villes vivant au crochet des provinces qui les environnent appartient très largement au passé. La viabilité des mégapoles se pose maintenant dans d’autres termes, tant écologiques que sociaux.

La question de la gouvernabilité, même si elle est liée à celle de la viabilité, est néanmoins clairement distincte. Il s’agit de savoir si nos sociétés sont capables de concevoir des régulations culturelles, sociales et politiques, des institutions, des concepts, des modes de faire à la hauteur des interdépendances innombrables qui se nouent dans les mégapoles. La gouvernabilité renvoie à la question de savoir si nous sommes en mesure d’abord de nous représenter ces interdépendances, puis de les gérer de manière, précisément, à maintenir sur le long terme la viabilité sociale et écologique du système. La gouvernance, au sens où je l’entends, et à laquelle renvoie la notion d’ingouvernabilité, n’est donc pas la gouvernance cosmétique souvent décrite sous le terme de » bonne gouvernance » et selon laquelle il suffirait d’appliquer quelques recettes issues de la vulgate libérale et propagées par les institutions internationales pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. La gouvernance, au contraire, est une question centrale de toute société : l’aptitude à se doter de régulations assurant sur le long terme la paix, la cohésion et l’harmonie sociales, et l’équilibre des relations entre l’humanité et la biosphère.

Le modèle urbain actuel des mégapoles n’est pas viable

Les villes traditionnelles, par exemple celles qu’a produites historiquement la société européenne et celles qui structurent encore largement nos représentations mentales, avaient certainement, au fil des siècles, mis au point des modèles de fonctionnement durable.

Mais les mégapoles modernes n’ont plus rien à voir avec ces modèles. Ce sont des systèmes extrêmement prédateurs et dont le métabolisme est très mal connu. Faute d’argent, faute plus encore de capacité institutionnelle à maîtriser et encadrer la croissance, les mégapoles ne parviennent que rarement, même dans des pays au pouvoir politique apparemment aussi fort que celui de la Chine, et malgré de belles représentations d’un urbanisme planifié, à encadrer leur croissance par des investissements, notamment dans le domaine des transports, et plus encore à anticiper leur croissance.

Au Mali, l’un des pays les plus pauvres du monde, la capitale Bamako absorbe 87 % des ressources nationales et probablement 90 % de la consommation d’énergie. La pression à l’utilisation de véhicules motorisés – vélomoteurs et, dès que les moyens financiers le permettent, voitures – est extrêmement forte. La dépendance du système à l’égard de sources d’énergie extérieures devient pratiquement irréversible. Mais, ici comme ailleurs, les gestionnaires des villes connaissent très mal les flux d’échange de matière entre la ville et le reste du monde.

Deux anecdotes à ce sujet. Au début des années quatre-vingt-dix, invité à donner un avis sur le Schéma directeur régional de l’Île-de-France en cours de révision, j’avais fait observer qu’une priorité toute simple était de mesurer les flux de matière, et en particulier d’énergie, qui entraient et sortaient de la région. Le concept » d’empreinte écologique » (soit le nombre d’hectares de terre productive dont il faut mobiliser le produit pour assurer le mode de vie d’une population donnée) n’étant pas encore à la mode, mon idée avait paru saugrenue à mes clients. Ce qui paraissait sérieux, c’était d’examiner les conditions de compétitivité de la technopole parisienne face aux autres métropoles ; mais, mesurer les flux d’énergie, » ce n’était pas le sujet « .

Plus tard, en juin 2001, conférencier invité au Congrès des Maires de Chine, j’ai dit entre autres choses aux participants que dans un pays présumé moderne et développé comme la France, la région capitale, l’Île-de-France, connaissait infiniment moins bien son métabolisme territorial que ne le connaissait il y a deux mille ans le dernier village chinois. Cette connaissance, en effet, était pour le village une question de survie. Cycle de l’eau, maintien de la fertilité des sols, règles de répartition des terres et des ressources conditionnaient, au sens strict du terme, la survie du village. Nos villes, elles, se sont développées à partir du xixe siècle quand les sociétés occidentales ont commencé à mobiliser à leur profit les ressources en matières premières, et surtout en énergie fossile, de leur propre territoire puis du monde entier. L’image de la Rome antique drainant à son profit et au nom de sa puissance militaire et civilisatrice les ressources de tout l’empire se retrouve assez bien dans nos expositions coloniales du xxe siècle.

À l’initiative de grandes entreprises s’est développé depuis une quinzaine d’années le concept d’écologie industrielle [réf. 1]. Ces entreprises ont en effet compris qu’on ne mettrait pas en place des systèmes de production viables et compatibles avec la biosphère en se bornant à traiter, à l’aval du processus de production, les déchets et sous-produits de cette activité ; qu’il fallait en quelque sorte imiter les écosystèmes naturels et fermer les cycles écologiques en faisant en sorte que les déchets et sous-produits de l’un soient la matière première de l’autre. Ce faisant, les entreprises ont pris conscience de leur profonde ignorance des multiples rejets et sous-produits dès lors que ceux-ci n’étaient pas valorisés au plan financier. Selon le précepte » on ne gère bien que ce que l’on mesure « , l’entreprise a pris l’habitude de gérer seulement ce qu’elle mesurait bien, c’est-à-dire les flux financiers. Et le mouvement de l’écologie industrielle, qui se répand progressivement dans le monde, commence en préalable par reconnaître la nécessité de mesurer et de maîtriser les flux de matière.

Sans son équivalent dans une écologie territoriale, suivant tout simplement le précepte philosophique » connais-toi toi-même « , il n’y aura pas de prise de conscience de l’absence de viabilité de nos villes actuelles.

Se trouve également posée la question de la viabilité sociale. Un habitant de Nairobi me disait un jour : » Si cela continue, dans vingt ans une moitié de la population sera rémunérée pour assurer la sécurité de l’autre moitié. » Manière imagée d’illustrer le défi d’une cohabitation explosive sur un même territoire de l’extrême richesse et de la grande pauvreté.

Le caractère le plus préoccupant pour l’avenir de l’absence de viabilité de nos villes actuelles, c’est le facteur temps, la difficile réversibilité de beaucoup de choix urbains. L’exemple de l’énergie fossile est à cet égard particulièrement éloquent. L’augmentation rapide en 2005 du prix du pétrole, que l’on feint de trouver surprenante, et à laquelle on prétend remédier en augmentant les quotas de production de l’OPEP, n’est évidemment que le reflet prévisible de l’arrivée de grands pays émergents, à commencer par la Chine, dans le club des importateurs gourmands d’énergie fossile. Peut-on infléchir les tendances, réduire de manière drastique le besoin d’énergie fossile de nos villes et à quel horizon ? Les études dans ce domaine sont innombrables. Elles montrent qu’il y a ce à quoi on peut répondre à court terme, par exemple certains comportements ou certains traits de mode de vie ; il y a ce à quoi on peut répondre à l’horizon de cinq ou dix ans, par exemple les modes de production industrielle, la consommation énergétique des véhicules, des équipements ménagers ; et ce qui demande cinquante ans pour se transformer : l’organisation de la société dans l’espace, les systèmes de transport collectif, la structure même de l’habitat. Or tout notre développement actuel est contradictoire avec les évidences de la rareté énergétique future. Les villes sont dans le court terme et dans la fuite en avant. Un responsable de la ville de Shanghai me tenait l’an dernier ce propos inquiétant : si le taux de croissance économique de Shanghai descendait au-dessous de 10 % par an, la ville risquerait la faillite. Dans ces conditions, il y a peu de chances pour que les maires des grandes villes chinoises, pourtant plus ou moins fonctionnaires du parti, écoutent les appels du gouvernement central à la modération !

Les conditions d’une gouvernance urbaine adaptée

Ces conditions sont inscrites dans les six axes stratégiques identifiés par les participants au congrès fondateur de l’association mondiale des villes, CGLU (Cités et gouvernements locaux unis) (Paris, mai 20041) [réf. 2].

Premier axe : l’échange d’expériences. Pourquoi cet échange vient-il en premier ? Parce que toutes les sociétés ont des défis communs de gouvernance. Malgré les contextes culturels et économiques très différents dans lesquels elles se développent, des mégapoles comme Shanghai, Paris, Lagos ou Johannesburg ont à faire face à des défis de gouvernance profondément similaires. Cela ne veut pas dire que les solutions auxquelles elles doivent parvenir sont uniques et qu’il existe des modèles universels de gouvernance des métropoles. L’art de la gouvernance repose au contraire sur cette dialectique entre l’universel et le particulier : il est l’art de trouver ici et maintenant, dans chaque contexte particulier, les réponses les plus adaptées à des défis communs. Pour cela, un seul moyen de se nourrir des leçons des autres, c’est l’échange d’expériences.

Deuxième axe : la relation unité-diversité. Les participants l’ont affirmé avec force, toutes les villes sont fondamentalement multiculturelles. Cette affirmation peut sembler provocante. Le contraste visuel entre les métropoles européennes ou américaines multiethniques et les mégapoles chinoises unicolores semble évident. Mais l’origine géographique et ethnique est loin d’être le seul facteur de diversité. La différenciation sociale en est une autre. Il n’y a d’art de la gouvernance que parce que le rapport unité – diversité n’est pas un jeu à somme nulle. Parce que l’on peut produire à la fois plus d’unité et plus de diversité. C’est cela le défi central des villes d’aujourd’hui. Toutes les grandes villes sont des lieux de diversité. L’idée ancienne de communauté, du » nous » face à l’étranger vole en éclats. Les villes sont prises dans des réseaux mondiaux de solidarité et d’opposition. Mais la gouvernance urbaine, comme tous nos systèmes de gouvernance, a du mal à reconnaître cette double nécessité de l’unité et de la diversité.

Troisième axe : la coopération entre les niveaux de gouvernance. Pour moi cette affirmation par le congrès fondateur, de la nécessité de renouveler les relations entre pouvoirs locaux, régionaux, nationaux et internationaux est d’autant plus frappante que la mode officielle est au contraire à l’affirmation de la décentralisation. Au moment même où, un peu partout dans le monde, est reconnue la nécessité de renforcer les capacités d’autonomie et d’initiative des pouvoirs locaux, la réflexion conduit à dire qu’elle est vouée à l’échec si elle est affirmée comme une opposition avec les pouvoirs d’autres niveaux. En d’autres termes, ce qui s’impose, c’est la nécessité, du quartier au monde, de faire coopérer différentes échelles de gouvernance. Or on sait, par exemple dans le cas de la France, combien cette coopération a toujours été difficile non seulement à pratiquer, mais aussi et surtout à énoncer et conceptualiser. Cela n’est que le reflet de notre habitude plus générale à séparer pour comprendre et pour gérer.

Quatrième axe : le partenariat. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils apprendre à travailler réellement avec les autres acteurs sociaux ? Dans quel cadre conceptuel le faire ? Qui sont ces acteurs ? La mode est au partenariat public-privé, mais elle est souvent énoncée dans des termes assez pauvres, et plutôt pour justifier le retrait de la sphère publique au profit des grandes entreprises que pour organiser un réel partenariat dans la ville entre différents secteurs de la population. Quant à la participation de la société aux projets urbains, elle fait l’objet de discours plus que de pratiques, et se réduit trop souvent à une participation par injonction : les classes pauvres sont sommées de participer, dans des termes qu’elles n’ont pas choisis, à la production de services urbains que la société ne peut ou ne veut leur assurer. En réalité, tout dans le fonctionnement et la culture des institutions, et, plus en amont, dans la conception des savoirs, s’oppose à un véritable partenariat. Notre fondation a été impliquée depuis quinze ans dans ces questions à l’échelle internationale. Nous avons montré qu’un véritable partenariat impliquait la capacité pour une société locale de produire ses propres règles de relation entre les acteurs. De la déclaration de Caracas jusqu’à la Charte africaine du partenariat [réf. 3], nous constatons que ces règles de partenariat doivent satisfaire un certain nombre de principes simples. Simples à énoncer, mais pas à mettre en pratique car ils appellent des transformations culturelles et institutionnelles considérables de la part des acteurs publics.

Cinquième axe : la capacité de mise en œuvre. On a trop souvent tendance à penser que la gouvernance, en particulier la gouvernance démocratique, est affaire de volonté. L’expérience nous a montré au contraire l’importance des méthodes de la gouvernance. Il est beau de parler de démocratie participative, de partenariat, de projet intégré ou de développement durable, mais bien plus difficile et important d’engager des transformations pratiques, en termes de méthode de travail, de processus d’élaboration des politiques, d’organisation des services qui vont permettre de les pratiquer. Les villes d’aujourd’hui, leurs responsables en tout cas, sont très conscients du fossé entre les discours magnifiques et la réalité de leur gestion.

Sixième axe : il n’y a plus de problèmes locaux, il n’y a plus que des problèmes globaux. En fait, tous les problèmes sont à la fois locaux et globaux. Les villes ont à inventer la manière de travailler ensemble sur les problèmes qui touchent tout le monde, tels que la santé, l’immigration, la gestion énergétique, la pauvreté. Le rapport local-global s’est complètement transformé. D’où l’enjeu du travail en réseau. Comme le disent les Anglo-Saxons tout est » glocal « . Le développement urbain n’est plus seulement le point d’application de politique nationale. Les villes sont les espaces de construction d’une politique et d’une gouvernance qui vont de la gestion du quartier à la gestion du monde.

Ce qui m’a frappé dans ce congrès, c’est que les acteurs urbains sont dans leur majorité très conscients qu’il faut changer radicalement le mode de gouvernance des villes. Mais, aujourd’hui, la plupart des questions que j’ai évoquées restent très largement dans » l’impensé « . On sait, ou on commence à savoir, ce qu’il y a à faire. Le tout serait de trouver des concepts pour l’énoncer, des méthodes pour le mettre en œuvre et, plus encore, un leadership pour conduire dans la longue durée une véritable révolution de la gouvernance.

L’inadaptation de la gouvernance urbaine n’est que le reflet d’une nécessité plus large de la révolution de la gouvernance

Je crois qu’il faut voir la mégapole comme le symbole de la société du xxie siècle. Les défis de la gouvernance urbaine sont les défis plus larges de la gouvernance du monde. Vingt ans de fonction publique au sein de l’État français, puis près de vingt ans dans une fondation internationale m’ont convaincu que la révolution de la gouvernance était la priorité de ce siècle, et que notre incapacité actuelle à penser la gouvernance sur d’autres bases et à conduire sa réforme était aujourd’hui la principale menace pour nos sociétés. Dans le cas de la France, nous avons raconté avec André Talmant dans L’état au cœur [réf. 4], en nous appuyant sur notre expérience de fonctionnaires, pourquoi la réforme de l’État en France semblait aujourd’hui aussi indispensable que difficile ; et nous avons montré qu’il existait pourtant de nouveaux concepts sur lesquels la fonder et de nouvelles stratégies pour la conduire. Mais la France n’est pas un cas isolé.

À l’occasion d’une conférence que je présentais en 2001 pour la Commission européenne sur la gouvernance européenne, le Commissaire Vittorino déclarait dans son introduction : » Nous n’arrivons plus à conceptualiser la gouvernance européenne. » Quant à la gouvernance mondiale, on est dans une contradiction : d’un côté l’on voit bien que l’état actuel de la gouvernance mondiale n’est absolument pas à la hauteur des relations qu’il faudrait créer, mais d’un autre côté, telle qu’elle est, elle est perçue comme illégitime en raison des contraintes qu’elle fait peser sur les acteurs qui ne peuvent en négocier les règles. On ne trouve donc pas de forces sociales et politiques pour aller vers plus de gouvernance mondiale. Le problème de l’incapacité à penser la gouvernance n’est donc pas seulement celui des métropoles, mais c’est un problème beaucoup plus large. Quand on parle de gouvernance urbaine, il faut donc penser plus globalement la révolution de la gouvernance.

La révolution de la gouvernance suppose deux étapes : d’abord introduire la notion de gouvernance, puis concevoir une gouvernance pour ce siècle. La première étape consiste à sortir des vocables classiques de » gestion publique « , » administration « , » pouvoirs publics « … que nous avons maniés dans les corps de l’État, pour revenir au problème de fond qui sous-tend la notion de gouvernance : celui de concevoir les régulations des sociétés. Ces régulations sont de multiples types, et ne se réduisent pas à des appareils, ou à des systèmes publics, ou à l’administration, ou à du droit. La question est plus large : comment une société fait-elle pour s’organiser et survivre.

Au lieu de séparer, par exemple, le public et le privé, le problème est de savoir comment l’on fixe les règles d’organisation de la société. La question n’est pas la » bonne gouvernance » selon la Banque Mondiale, mais une question beaucoup plus large : comment l’on pense la manière d’organiser la société, comment elle se structure, comment elle se gère, avec quels symboles, quelles représentations, quelles racines historiques, quels moyens techniques, quelles formes institutionnelles, quels concepts… Passer de la notion d’administration publique à la notion de gouvernance, ce n’est surtout pas passer d’un État tout-puissant à un État minimum ; il faut repenser l’organisation des sociétés, et ne pas se limiter aux clivages classiques : l” État, les collectivités locales, le public, le privé.

Dans la deuxième étape, il convient de rechercher les raisons de l’inadaptation de la gouvernance actuelle. Il faut selon moi comprendre un élément central de nos sociétés qui est la » différence des constantes d’inertie « . Depuis cinquante ans, nous vivons dans une société dans laquelle la technique et l’économie ont évolué extraordinairement vite, d’année en année pour l’informatique, de décennie en décennie pour la plupart des autres domaines. Mais nos systèmes de pensée, y compris notre représentation du pouvoir, de l’autre, de la nation et de l’extérieur, du monde, de la responsabilité, ont évolué lentement : la plupart de nos concepts ont cent cinquante ou deux cents ans d’âge.

Quant aux institutions, et on le voit particulièrement en ce qui concerne la gouvernance mondiale, elles évoluent encore beaucoup plus lentement. L’université d’aujourd’hui est l’université du début du xixe siècle. L’État d’aujourd’hui est l’État westphalien de 1648, l’héritier direct de la formation de l’État-nation au cours des xve et xvie siècles. Les luttes pour l’indépendance dans les anciens pays colonisés se sont faites au nom d’un État-nation complètement inventé mais qui était le produit d’une pensée des xviie et xviiie siècles. Il faut se rendre compte à quel point le problème de l’évolution extrêmement lente des systèmes de pensée et des institutions par rapport aux défis est le problème central de notre temps.

La crise de la gouvernance est la même que la crise des savoirs et que la crise des modèles de développement. Ce sont des crises dues au fait que nous avons hérité d’un système pour lequel il faut » découper » pour être opérationnel : découper les compétences entre les niveaux de gouvernance, découper les problèmes de l’administration, découper les connaissances entre les facultés, découper le développement en filières de production… Ainsi une pensée administrative et politique dominante dans notre pays reste que le seul moyen de faire de la démocratie est de répartir, de manière explicite et monopolistique dans chaque cas, les compétences entre les acteurs politiques et administratifs (les » blocs de compétence »).

Le problème central de la société mondiale dans laquelle nous sommes entrés est le problème des relations. Je parle souvent de » révolution copernicienne » : mettre à la périphérie ce qui était central, mettre au centre ce qui était marginal et qui est la relation. On le voit très bien, par exemple, sur une question qui touche de près la gouvernance urbaine à savoir l’articulation entre les échelles de gouvernance : comment organiser les différents niveaux de gouvernance pour qu’ils travaillent ensemble à résoudre les problèmes parce qu’aucun ne peut être résolu à un seul niveau. La question centrale de la gouvernance, c’est gérer les relations entre les individus, entre les sociétés, entre l’humanité et la biosphère, entre les problèmes de santé, d’éducation, d’énergie. Il n’y a pas un lieu unique à partir duquel on puisse gérer tout cela sérieusement. Il y a également le problème des relations entre la puissance publique et les autres acteurs de la société : le fait de séparer ce qui est du ressort de la sphère publique et du ressort de la sphère privée n’a plus de sens concret. Cette séparation n’est prise pour une évidence que par habitude, par inertie des systèmes de pensée.

Face à cela, les » réformes de l’État » sont conduites dans un système de pensée qui renvoie au passé au lieu d’aller vers l’avenir, qui ne sait pas prendre en compte la durée ni traiter la question de la relation, alors que, de leur côté, les entreprises ont investi dans les méthodes de management. Il y a dans l’action publique, et ceci dans tous les pays du monde, un énorme déficit d’investissement intellectuel.

________________________________

1. Dont notre Fondation a assuré l’appui méthodologique en aidant, par des méthodes de cartographie conceptuelle, à faire la synthèse en temps réel des thèmes stratégiques se dégageant à partir des dix-huit ateliers et séances plénières.