Développement agricole inégal et sous-alimentation paysanne

NOVEMBRE 1996. Au crépuscule du dernier millénaire, une lueur d’espoir paraît à l’horizon : près de cent quatre-vingt-dix chefs d’État et de gouvernement, réunis à Rome à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation, s’engagent solennellement « à réduire de moitié le nombre des personnes sous-alimentées d’ici à 2015 au plus tard »

.Octobre 2004. Coup de tonnerre dans un ciel de nouveau assombri : le rapport annuel sur la situation de l’insécurité alimentaire dans le monde (FAO, 2004) évalue à 852 millions le nombre de personnes souffrant de la faim, signifiant ainsi que, loin de diminuer, ce nombre a au contraire augmenté de 37 millions en dix ans.

Pourtant, malgré l’explosion démographique sans précédent des dernières décennies, la production agricole et alimentaire mondiale a augmenté plus vite que la population. Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, la population mondiale, en passant de 2,5 milliards de personnes en 1950 à 6 milliards en 2000, a été multipliée par 2,4. Or, dans le même temps, la production agricole et alimentaire a été multipliée par 2,6 (Faostat), progressant ainsi plus vite que la population, et beaucoup plus en cinquante ans qu’elle ne l’avait fait auparavant en dix mille ans d’histoire agraire.

Pour autant, la question de la pauvreté et de la faim que posait déjà Malthus (1766−1834) au sujet de l’Angleterre en proie à la révolution agricole et industrielle du xviiie siècle, se pose toujours avec autant d’acuité, à l’échelle d’un monde en proie à la révolution agricole, industrielle et commerciale contemporaine : pourquoi, malgré une croissance économique supérieure à celle de la population, le nombre de pauvres et de sous-alimentés reste-t-il si important, et que faire pour y remédier ? Que faire en effet sachant que 3 milliards d’humains disposant de moins de 2 euros par jour se privent plus ou moins de nourriture, que 2 milliards souffrent de graves malnutritions et que 852 millions ont faim presque tous les jours ?

Que faire pour venir à bout au plus tôt de la pauvreté et de la faim, et que faire à l’avenir pour subvenir pleinement aux besoins d’une population qui devrait approcher 9 milliards de personnes dans cinquante ans, et plafonner autour de 10 milliards avant la fin du siècle ?

Telles sont les questions auxquelles nous voulons répondre ici, en traitant successivement des limites et des inconvénients de la croissance agricole mondiale, des principales raisons de la pauvreté et de la sous-alimentation, des possibilités et des moyens d’y remédier.

Les limites et les inconvénients de la croissance agricole

L’énorme augmentation de la production agricole et alimentaire mondiale au cours de la seconde moitié du xxe siècle provient pour une faible part, moins de 15 %, de l’extension des terres arables, qui sont passées de 1 330 millions d’hectares en 1950 à 1 500 millions d’hectares en 2000. Pour une part aussi, elle provient de la réduction des jachères et du développement concomitant des cultures, des élevages et de l’arboriculture. Dans quelques régions très peuplées du monde, les paysans ont même réussi à construire de leurs mains des écosystèmes cultivés superposant plusieurs étages d’arboriculture fruitière, dominant des associations denses de cultures vivrières et fourragères, des élevages d’herbivores, de porcs et de volailles, et parfois même, des bassins d’aquaculture. Des écosystèmes cultivés complexes qui sont capables de fournir, sans engrais, autant de produits végétaux et animaux que les cultures et les élevages spécialisés les plus performants pourraient le faire sur la même surface.

Mais, pour une grande part, plus de 70 %, cette augmentation de production provient de la croissance du rendement moyen mondial des cultures, qui a été multiplié par plus de deux en cinquante ans. Dans quelques régions des pays industrialisés ou émergents, les rendements ont même décuplé, pour atteindre 10 tonnes de céréales ou d’équivalent-céréales par hectare, et se rapprocher ainsi du maximum possible. Cet accroissement des rendements a résulté surtout de l’utilisation de semences sélectionnées génétiquement, à haut potentiel de rendement, d’engrais minéraux à haute dose et de pesticides très efficaces ainsi que, dans certains cas, de l’irrigation qui a été étendue de 80 millions d’hectares en 1950 à 240 millions en 2000.

En revanche, dans beaucoup de régions pauvres des pays en développement, les rendements n’ont pratiquement pas augmenté et sont toujours de l’ordre de une tonne par hectare, et donc très éloignés du maximum possible.

Pauvreté et sous-alimentation rurales

Selon la FAO, près des trois quarts des humains sous-alimentés sont des ruraux. Des ruraux pauvres, dont la majorité sont des paysans, particulièrement mal équipés, mal situés et mal lotis, et des ouvriers agricoles très peu payés. Quant aux autres sous-alimentés, la plupart d’entre eux sont d’ex-ruraux récemment poussés à l’exode vers les camps de réfugiés ou les bidonvilles sous-équipés et sous-industrialisés, dans lesquels règnent le chômage et les bas salaires, et où ils ne peuvent trouver de moyens d’existence suffisants.

Or, on sait que, malgré un exode rural de plus de 50 millions de personnes par an, le nombre de pauvres et sous-alimentés des campagnes ne diminue guère. Ce qui signifie qu’un nombre à peu près égal de nouveaux pauvres et sous-alimentés se forme chaque année dans les campagnes du monde.

Certes, il est difficile d’admettre qu’après des décennies de révolution agricole et de révolution verte, la pauvreté et la sous-alimentation rurales se perpétuent avec une telle ampleur. Pourtant, il suffit pour s’en convaincre de relever les traits les plus marquants d’une situation agricole mondiale très contrastée.

Inégalités agricoles et pauvreté paysanne

Rappelons tout d’abord qu’à l’échelle du monde les ruraux et les agriculteurs sont encore très nombreux : la population rurale s’élève à 3,3 milliards de personnes, soit 52 % de la population mondiale ; la population agricole totale (active et non active) s’élève à 2,6 milliards de personnes, soit 41 % de cette même population mondiale ; quant à la population agricole active, elle s’élève à 1,34 milliard de personnes, soit 43 % de la population active du monde (Faostat).

Rappelons aussi que, dans presque tous les pays, le revenu moyen des agriculteurs est très inférieur à celui des citadins, et même inférieur à celui des salariés non qualifiés.

Mais surtout, il faut savoir que pour 1,34 milliard d’actifs agricoles, on ne compte dans le monde en tout et pour tout que 28 millions de tracteurs (soit 2 % du nombre des actifs agricoles), et 250 millions d’animaux de travail (soit 19 % du nombre des actifs agricoles). C’est dire que la grande motorisation-mécanisation qui a triomphé dans les pays industrialisés et dans quelques secteurs des pays émergents n’a touché qu’une infime minorité des agriculteurs du monde, que la culture à traction animale ne bénéficie aujourd’hui qu’à un cinquième environ d’entre eux, et que les quatre cinquièmes des actifs agricoles du monde, soit environ un milliard de paysans, travaillent uniquement avec des outils à mains (bêche, houe, machette, faucille…).

D’un autre côté, sachant que moins de 800 millions d’agriculteurs, tous types d’équipement confondus, utilisent couramment des semences sélectionnées, des engrais minéraux et des pesticides, il faut en déduire qu’environ 500 millions de paysans n’ayant généralement ni tracteur, ni animal de travail, n’utilisent pas non plus ces intrants efficaces.

Les inégalités d’équipement, de productivité et de revenu entre les différentes agricultures du monde sont donc énormes : d’un côté, quelques millions d’agriculteurs disposant de puissants tracteurs et de machines valant plusieurs centaines de milliers d’euros et utilisant les intrants les plus efficaces peuvent produire plus de 1 000 tonnes de céréales ou équivalent-céréales par travailleur et par an (plus de 100 hectares/travailleur X près de 10 tonnes/hectare) ; de l’autre côté, des centaines de millions de paysans disposant seulement d’un outillage manuel valant quelques dizaines d’euros et n’utilisant pas ces intrants efficaces, ne peuvent pas produire plus de 1 tonne de céréales ou d’équivalent-céréales par travailleur et par an (1 hectare/travailleur X 1 tonne/hectare).

Encore faut-il ajouter que dans de nombreux pays autrefois colonisés (Amérique latine, Afrique du Sud…) ou communistes (Ukraine, Russie…) n’ayant pas connu de réforme agraire significative récente, la majorité des paysans ont été, historiquement, plus ou moins privés de terre par les grands domaines, publics ou privés, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’hectares.

En conséquence, ces paysans qui disposent d’une superficie de quelques ares, inférieure à celle qu’ils pourraient cultiver avec leurs faibles outils, et inférieure à celle qui leur serait nécessaire pour couvrir les besoins alimentaires de leur famille, sont obligés d’aller chercher du travail au jour le jour dans ces grands domaines, contre des salaires allant de 1⁄8 d’euro à 2 euros la journée selon les pays, les saisons et les régions.

Ainsi, dans les pays en développement, les paysans produisant moins de 1 tonne de céréales par an, valant aujourd’hui autour de 100 euros la tonne, et les salariés agricoles gagnant moins de 2 euros par jour se comptent par centaines de millions : il n’est donc pas étonnant que la pauvreté et la sous-alimentation soient aussi massivement répandues dans les campagnes du monde.

Mais il reste à expliquer par quel processus de développement inégal et d’appauvrissement on a pu aboutir à une situation aussi insoutenable.

Les raisons de la pauvreté et de la sous-alimentation rurales

Un développement agricole très inégal et limité

Au début du xxe siècle, toutes les agricultures du monde s’inscrivaient dans un écart de productivité du travail de l’ordre de 1 à 10 : 1 tonne par travailleur et par an pour la culture manuelle qui était encore présente, bien que minoritaire, dans les pays industrialisés, mais très majoritaire dans le reste du monde ; quelques tonnes par travailleur pour la culture à traction animale répandue dans les pays industrialisés et dans quelques régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ; 10 tonnes par travailleur pour la culture à traction animale mécanisée, la plus performante, déjà présente dans quelques régions des pays industrialisés.

Mais, au cours de la seconde moitié du xxe siècle, la révolution agricole contemporaine (grande motorisation-mécanisation, semences sélectionnées génétiquement à haut rendement, engrais minéraux, pesticides), qui avait commencé avant la Seconde Guerre mondiale, s’est généralisée dans les pays développés, avant de gagner quelques secteurs limités des pays en développement.

Dans les pays développés, un nombre toujours plus réduit d’exploitations familiales a profité des hauts prix agricoles de l’après-guerre et des politiques poussées de développement agricole généralement pratiquées dans ces pays pour franchir toutes les étapes de cette puissante révolution. En céréaliculture par exemple, la puissance des tracteurs et la superficie maximale cultivable par un travailleur ont presque doublé tous les dix ans ; et celle-ci dépasse aujourd’hui 200 hectares par travailleur. Dans le même temps, grâce aux semences sélectionnées, aux engrais et aux pesticides, les rendements ont pu augmenter de plus de 1 tonne par hectare tous les dix ans, pour atteindre actuellement les 10 tonnes par hectare dans certaines régions. Ainsi, la productivité du travail dépasse souvent les 1 000 tonnes par travailleur et par an, et peut même parfois atteindre les 2 000 tonnes.

À partir des années 1960, dans certains pays en développement, les agriculteurs qui avaient les moyens d’investir ont à leur tour profité des politiques de développement agricole vigoureuses, et des hauts prix agricoles du milieu des années 1970, pour se lancer dans la révolution verte, une variante de la révolution agricole contemporaine dépourvue de grande motorisation-mécanisation. Basée sur la sélection de variétés à haut rendement potentiel, de riz, de maïs, de blé, de soja et de quelques grandes cultures d’exportation, sur une large utilisation des engrais minéraux et des pesticides et, le cas échéant, sur la maîtrise de l’eau d’irrigation et sur l’utilisation d’animaux de trait ou de petits motoculteurs, la révolution verte a été adoptée par les agriculteurs capables d’acquérir ces moyens efficaces, dans les régions où il était possible de les rentabiliser.

Puis, à partir du milieu des années 1970, des investisseurs de toutes sortes (entrepreneurs et grands propriétaires, grands groupes internationaux fournisseurs d’intrants, négociants, transformateurs et distributeurs de produits agricoles et alimentaires, fonds d’investissement divers) ont tiré parti des hauts prix agricoles du moment et de l’expérience acquise en matière de révolution agricole et de révolution verte par les agriculteurs familiaux du Nord et du Sud, pour se lancer dans la modernisation rapide de grands domaines agricoles, de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’hectares, existant dans certains pays d’Amérique latine (Argentine, Brésil), d’Afrique (Afrique du Sud, Zimbabwe) et d’Asie (Philippines, Inde).

Enfin, depuis les années 1990, des entrepreneurs du même genre s’engagent également dans la modernisation des anciens domaines d’État ou collectifs de l’ex-URSS et de l’Europe de l’Est, dans lesquels, à la différence de la Chine et du Viêtnam, la terre n’a pas été redistribuée aux paysans.

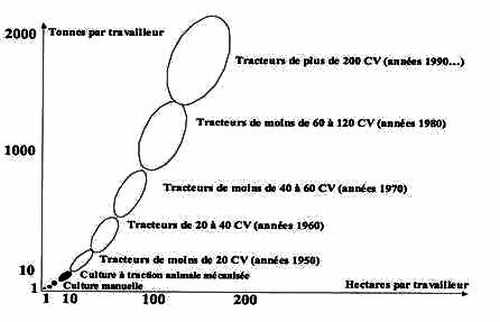

Figure 1 : L’accroissement des inégalités de productivité du travail en culture céréalière au XXème siècle.

Ces développements successifs de la révolution agricole et de la révolution verte à travers le monde sont très impressionnants. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que dans de vastes régions enclavées ou accidentées d’Afrique subsaharienne, d’Asie centrale et d’Amérique latine, où la révolution verte a très peu pénétré, mais aussi dans les régions où cette révolution est très avancée, des centaines de millions de paysans n’ont jamais pu accéder aux moyens de production, efficaces mais coûteux, qui leur auraient permis de progresser.

Ainsi, au cours de la seconde moitié du xxe siècle, l’écart de productivité du travail entre les agriculteurs les moins performants et les plus performants du monde a été multiplié par plus de 100 : de 1 contre 10 qu’il était au début du siècle, cet écart dépasse aujourd’hui 1 contre 1 000 ! Mais si les agriculteurs les plus performants se comptent par millions, les moins performants se comptent par centaines de millions ! (voir figure 1).

Des excédents croissants à prix décroissants

Dans les pays où la révolution agricole contemporaine et la révolution verte ont le plus progressé, les gains de productivité agricole ont été si importants qu’ils ont souvent dépassé ceux des autres secteurs de l’économie, de sorte que les coûts de production et les prix agricoles réels (déduction faite de l’inflation) ont très fortement baissé. De plus, dans certains pays, la production agricole a augmenté plus vite que la consommation intérieure, et les excédents exportables ont fortement augmenté.

Ainsi, dans les pays développés, au cours de la seconde moitié du xxe siècle, les prix réels des matières premières agricoles de base (céréales, oléoprotéagineux, viandes, lait) ont été divisés par trois ou quatre. Dans le même temps, la production végétale ayant augmenté beaucoup plus vite que la population faiblement croissante, des quantités toujours plus importantes de produits végétaux ont été utilisées par les élevages (volailles, porcs, bovins), dont les produits ont à leur tour fortement baissé en coûts et en prix. Ainsi, malgré une consommation croissante en produits animaux, certains pays relativement bien dotés en terres exploitables (États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et à un moindre degré quelques pays d’Europe) ont réussi à dégager des excédents exportables en quantités croissantes, à des prix décroissants.

Dans les pays en développement où la révolution verte a le plus progressé, en Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est notamment, même sans grande motorisation, l’augmentation des rendements a entraîné une forte hausse de la productivité et une baisse importante des coûts de production et des prix agricoles réels. Certains de ces pays sont devenus eux aussi exportateurs (Thaïlande, Viêtnam), alors même que la sous-alimentation y est très répandue.

Enfin, dans les anciens pays coloniaux ou communistes, où les grandes entreprises agricoles à salariés récemment modernisées atteignent aujourd’hui un niveau de productivité aussi élevé que celui des exploitations familiales les mieux équipées d’Amérique du Nord et d’Europe, les coûts de production sont encore plus bas et défient toute concurrence. Là en effet, les salaires ne dépassent pas quelques dizaines d’euros par mois, les prix des machines et des intrants fabriqués sur place sont beaucoup plus bas que dans les pays industrialisés, les charges fiscales sont souvent très faibles et les monnaies locales sont fréquemment sous-évaluées. Et comme la pauvreté et la sous-alimentation limitent les débouchés intérieurs, ces pays dégagent aussi des excédents exportables très importants. Enfin, comme certains d’entre eux disposent d’immenses réserves de terres inexploitées ou sous-exploitées, ils pourront exporter à l’avenir des quantités croissantes sur les marchés internationaux.

Les marchés internationaux des produits agricoles et alimentaires de base sont donc approvisionnés par des pays exportateurs très divers : pays industrialisés, pays en développement, pays émergents ou en transition, dans lesquels les conditions naturelles et les niveaux d’équipement et de productivité sont très inégaux, et dans lesquels les coûts des machines et des intrants peuvent varier du simple au double, et ceux de la main-d’œuvre du simple au centuple.

D’un autre côté, les pays importateurs de ces denrées sont également très divers : pays industrialisés dans lesquels l’étroitesse des terres facilement cultivables (Suisse, Norvège, Autriche, Japon) ou le très faible nombre d’agriculteurs (Royaume-Uni, Suède) n’a pas permis à la production de suivre l’augmentation et la diversification de la consommation ; pays émergents dans lesquels, malgré la révolution verte, la production n’a pas pu suivre la consommation d’une population fortement croissante ; mais aussi pays à faible revenu et forte dépendance vivrière, dans lesquels la révolution verte n’a que peu pénétré.

La baisse des prix agricoles internationaux et ses conséquences

Des prix internationaux très souvent inférieurs aux coûts de production

Les denrées agricoles et alimentaires de base ont ceci de particulier que la plus grande partie de la production est consommée à l’intérieur de chaque pays producteur et ne passe pas les frontières. Les marchés internationaux de ces denrées ne concernent donc qu’une petite partie de la production et de la consommation mondiales (de 10 à 30 % selon les catégories de produits). Ce sont des marchés restreints, où l’offre se trouve amplifiée par la pauvreté et la sous-consommation qui prévalent dans les pays en développement exportateurs, tandis que la demande se trouve réduite par la pauvreté et la sous-consommation qui prévalent dans les pays importateurs à faible revenu.

Ce sont donc des marchés sur lesquels la sous-consommation des uns et des autres crée une insuffisance chronique de la demande par rapport à l’offre, et sur lesquels la demande équilibre l’offre lorsque le prix descend assez bas pour être supportable par l’importateur le plus pauvre et pour égaliser le coût de production, non pas de l’exportateur le plus compétitif, mais de l’exportateur encore assez compétitif pour répondre à cette demande à ce prix-là.

Pour les céréales par exemple, dont le volume d’échange international est d’environ 15 % de la production et de la consommation mondiales, le prix international s’établit non pas au coût de production le plus bas des excédents exportables (80 euros la tonne : coût de production argentin ou ukrainien), mais au coût de production du 15e centile des volumes produits dans le monde (100 euros la tonne : coût de production australien ou canadien). Ainsi, le prix international des céréales est inférieur au coût de production de 85 % des volumes produits dans le monde. Il est inférieur aux coûts de production de la très grande majorité des agriculteurs du monde : inférieur aux coûts de production des agriculteurs américains (130 euros la tonne environ), qui ne pourraient donc pas continuer d’exporter massivement, et très inférieur à celui des agriculteurs européens (150 euros la tonne), qui ne pourraient pas continuer d’approvisionner leur propre marché intérieur, s’ils ne recevaient pas les uns et les autres des aides publiques très importantes, leur permettant de compenser la différence entre leurs coûts de production et le prix international, ce qui contribue d’ailleurs à maintenir ce prix assez bas. Mais ce prix international est de toute façon très inférieur aux coûts de production des centaines de millions de paysans produisant moins de 1 tonne de céréales par an, coûts que l’on peut estimer à 400 euros la tonne si on veut qu’ils obtiennent un revenu de 1 euro par jour.

Conséquences pour les agriculteurs des pays développés

Dans les pays développés, la forte baisse des prix agricoles réels a entraîné une diminution importante du revenu des petites et moyennes exploitations qui n’ont pas eu les moyens d’investir et de progresser suffisamment pour en compenser les effets.

De très nombreuses exploitations se sont ainsi retrouvées incapables de dégager un revenu familial socialement acceptable. Devenues non rentables, elles n’ont pas été reprises lors de la retraite de l’exploitant. Leurs meilleures terres ont été partagées entre les exploitations voisines en développement, alors que les moins bonnes sont passées à la friche. C’est ainsi que plus des trois quarts des exploitations agricoles existant au début du xxe siècle dans les pays développés ont disparu. Mais si, dans ces pays, les enfants d’agriculteurs quittant la terre ont généralement trouvé du travail dans l’industrie ou dans les services, il en est allé tout autrement pour les centaines de millions de paysans pauvres acculés à l’exode dans les pays en développement.

Conséquences pour les paysans pauvres des pays en développement

Dans ces pays en effet, confrontés à la baisse des prix, les paysans faiblement outillés, mal situés et peu productifs ont d’abord vu leur pouvoir d’achat baisser. La majorité d’entre eux s’est retrouvée dans l’incapacité d’acheter des outils plus performants, et même d’acheter les intrants efficaces de la révolution verte. Leur développement a donc été bloqué. La baisse des prix se poursuivant, leur revenu monétaire est devenu insuffisant pour, à la fois, renouveler leur outillage et acheter quelques biens de consommation indispensables. Ils ont dû alors faire des sacrifices de toutes sortes, vendre leur menu bétail, réduire leurs achats… Ils ont dû aussi étendre le plus possible les cultures destinées à la vente, et réduire la superficie des cultures vivrières destinées à l’autoconsommation familiale, car la superficie totale cultivable avec leurs faibles outils est forcément très limitée. C’est dire que la survie de l’exploitation paysanne dont le revenu tombe en dessous du seuil de renouvellement économique n’est possible qu’au prix d’une véritable décapitalisation (vente de cheptel vif, réduction et mauvais entretien de l’outillage) et de la sous-alimentation. À moins de se livrer à des cultures illégales : coca, pavot, chanvre…

Pour mieux comprendre ce processus, considérons un céréaliculteur soudanien, andin ou himalayen disposant d’un outillage manuel et produisant 1 000 kg de grain net (semences déduites), sans engrais ni pesticide. Il y a une cinquantaine d’années, un tel céréaliculteur recevait l’équivalent de 40 euros d’aujourd’hui pour 100 kg de grain : il devait alors en vendre 200 kg pour renouveler son outillage, ses vêtements…, et il lui en restait 800 kg pour nourrir modestement 4 personnes ; en se privant un peu, il pouvait même en vendre 100 kg de plus pour acheter quelque outil nouveau plus efficace. Il y a une vingtaine d’années, il ne recevait plus que l’équivalent de 20 euros de 2005 pour 100 kg : il devait alors en vendre 400 kg pour renouveler son outillage et les autres biens indispensables, et il ne lui restait plus que 600 kg pour nourrir, cette fois insuffisamment, 4 personnes ; il ne pouvait donc plus acheter de nouvel outil. Enfin, aujourd’hui, s’il ne reçoit plus que 10 euros pour 100 kg de grain, il devrait en vendre plus de 800 kg pour renouveler son matériel et les autres biens nécessaires, ce qui est bien sûr impossible puisqu’on ne peut nourrir 4 personnes avec 200 kg de grain. En fait, à ce prix, il ne peut ni renouveler complètement son outillage, pourtant dérisoire, ni manger à sa faim et renouveler sa force de travail : il est donc condamné à l’endettement, puis à l’exode vers les bidonvilles sous-équipés et sous-industrialisés, où règnent le chômage et les bas salaires.

Ce processus d’appauvrissement et d’exclusion a touché des couches toujours renouvelées de paysans travaillant en culture manuelle, au fur et à mesure qu’ils ont subi la concurrence des denrées vivrières provenant des marchés internationaux ou des entreprises agricoles modernisées situées dans leurs propres pays.

Pressés par la baisse des prix des denrées vivrières, nombre de paysans des pays en développement ont cessé de produire ces denrées pour approvisionner leur propre pays et ils se sont orientés vers les productions destinées à l’exportation : café, cacao, banane, coton, hévéa… Mais comme la révolution agricole et la révolution verte se sont également développées dans ces branches de production, la baisse des prix des produits tropicaux d’exportation a suivi de près celle des denrées vivrières, et elle a touché de la même manière les paysans les plus démunis.

Ruptures de stocks et explosions des prix

Du fait de la baisse des coûts de transport, les prix payés aux agriculteurs dans les pays qui protègent peu leur agriculture vivrière tendent à se rapprocher des prix internationaux. Quand ces prix fortement déclinants deviennent inférieurs aux coûts de production des petits et des moyens agriculteurs, ceux-ci réduisent puis abandonnent les productions correspondantes. À la longue, le déficit des pays importateurs s’accroît. Les excédents des pays exportateurs, bridés par la baisse des prix, n’augmentent pas dans les mêmes proportions. Les stocks internationaux de fin de campagne se réduisent. Et il arrive un moment où les acheteurs, craignant la rupture des stocks, précipitent leurs achats et provoquent une véritable explosion des prix. En quelques semaines, ceux-ci peuvent tripler ou quadrupler, remonter au niveau des coûts de production des paysans les moins compétitifs, et se rapprocher du niveau élevé qu’ils avaient atteint lors de la précédente hausse des prix.

Dans ces périodes de très hauts prix, l’aide alimentaire se fait rare, les pays pauvres manquant de devises doivent s’endetter pour s’approvisionner, les consommateurs-acheteurs pauvres ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et les sous-alimentés des villes se font plus nombreux que ceux des campagnes.

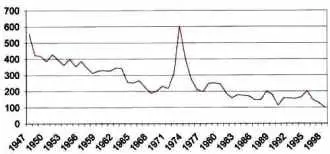

Figure 2 : Evolution du prix réel de la tonne de blé sur le marché spot de Chicago (en dollars de 1998) Source : J.-M. BOUSSARD.

Les paysans pauvres qui avaient réussi à survivre jusque-là profitent de cette hausse des prix pour se refaire une santé, alors que les producteurs compétitifs en profitent pour investir massivement et conquérir les parts de marchés perdues par les paysans précédemment ruinés. En quelques années, les prix retombent donc à leur niveau antérieur, avant de repartir à la baisse au rythme des investissements et des réductions de coûts des plus compétitifs.

La courbe du prix réel du blé sur le marché de Chicago (voir figure 2) illustre parfaitement ce mode de fonctionnement des marchés internationaux des denrées vivrières de base : les longues périodes de baisses des prix (1952−1972 et depuis 1982) alternent avec de courtes périodes de hauts prix (1945−1951 et 1972–1979).

Ainsi, quand les prix sont bas, ce sont des centaines de millions de petits producteurs-vendeurs appauvris qui se privent de nourriture, et quand les prix sont hauts, ce sont des centaines de millions de consommateurs-acheteurs pauvres qui se privent à leur tour. Le marché, qui équilibre bien l’offre et la demande solvable, n’équilibre jamais l’offre et les besoins non solvables des pauvres. Et il peut d’autant moins le faire qu’il est lui-même la cause primordiale de la pauvreté et de la sous-alimentation rurales et urbaines. Les longues périodes de bas prix affament les paysans pauvres. Et, comme elles amplifient l’exode, elles produisent aussi les millions de consommateurs-acheteurs pauvres qui seront affamés lors de la hausse des prix suivante.

Ajoutons que, au-delà de ces larges fluctuations, les prix agricoles sont encore animés de fortes variations annuelles ou saisonnières. Pour des raisons climatiques ou autres, l’offre agricole est en effet très variable, tandis que la demande solvable des consommateurs ayant les moyens de manger à suffisance est relativement inélastique. En conséquence, les variations de prix à court terme dont souffrent alternativement les producteurs-vendeurs et les consommateurs-acheteurs pauvres n’en sont que plus importantes.

Conséquences pour l’économie des pays pauvres et pour l’économie mondiale

La baisse et l’instabilité des prix agricoles ont d’autres conséquences. En excluant de la production des millions de paysans chaque année, et en décourageant la production de ceux qui restent, elles limitent la production et accroissent le déficit alimentaire des pays pauvres. En alimentant le flot de l’exode rural, elles contribuent à entretenir un chômage important et à faire baisser les salaires en milieu urbain. Les victimes de l’exode sont en effet contraintes d’accepter des salaires à peine supérieurs au revenu des paysans marginalisés par la baisse des prix.

À cet égard, on peut constater que la hiérarchie des salaires dans les différentes parties du monde suit de près celle des revenus de la paysannerie. En conséquence, les recettes budgétaires dans les pays agricoles pauvres sont faibles, trop faibles pour que ces pays puissent se moderniser et attirer des investissements. D’où l’endettement et même le surendettement, qui débouchent dans bien des cas sur la perte de légitimité des gouvernements, l’ingouvernabilité et la guerre civile.

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la moitié de l’humanité, dans les campagnes ou dans les bidonvilles, se retrouve avec un pouvoir d’achat insignifiant, et constitue une immense sphère d’insolvabilité des besoins qui limite la consommation et les possibilités d’investissements productifs.

Venir à bout de la pauvreté et de la faim

La quantité de nourriture nécessaire pour subvenir aux besoins nutritionnels insatisfaits de l’humanité d’aujourd’hui représente plus de 30 % de la production et de la consommation mondiales actuelles, c’est-à-dire plus de 100 fois le volume de l’aide alimentaire, plus de la moitié de ce que consomment les 1,5 milliard d’êtres humains nourris à suffisance, et plus que le volume des échanges agricoles et alimentaires internationaux. C’est dire que ni l’aide alimentaire, ni le partage, ni les échanges, pour nécessaires qu’ils soient, ne peuvent venir à bout de cette immense sous-consommation.

En fait, à moins de 3 euros de revenu par personne et par jour, une population ne peut pas subvenir convenablement à ses besoins nutritionnels. Or, le manque à gagner de ceux qui disposent de moins ou beaucoup moins de 3 euros par jour est de l’ordre de 2 000 milliards d’euros par an : un chiffre sans commune mesure avec les 50 milliards annuels d’aide publique au développement, qui ne permettent même pas de faire face aux urgences les plus graves.

Pour venir à bout de la pauvreté et de la sous-alimentation, il n’est donc pas d’autre voie que de mettre fin au processus d’appauvrissement et d’exclusion qui empêche les pauvres d’accroître leurs ressources et de se nourrir eux-mêmes.

En 2050, la Terre comptera environ 9 milliards d’êtres humains. Pour nourrir tout juste convenablement, sans sous-alimentation ni carence, une telle population, la production agricole et alimentaire végétale devra plus que doubler dans l’ensemble du monde (Collomb, 1999).

Pour obtenir une augmentation de production aussi énorme, l’activité agricole devra être étendue et intensifiée dans toutes les régions du monde où cela est durablement possible. Or les terres de la planète cultivées aujourd’hui ne représentent guère que la moitié des terres cultivables durablement, et les techniques connues à ce jour sont encore très largement sous-utilisées.

Toute la question est donc de créer les conditions pour que tous les paysans du monde, et pas seulement une minorité d’entre eux, puissent construire, étendre et exploiter des écosystèmes cultivés capables de produire, sans atteinte à l’environnement, un maximum de denrées de qualité. Et pour cela, il faut avant tout garantir à tous ces paysans des prix suffisamment élevés et stables pour qu’ils puissent vivre dignement de leur travail, investir et progresser.

À cette fin, il nous paraît souhaitable d’instaurer une organisation des échanges agricoles internationaux beaucoup plus équitable et beaucoup plus efficace que celle d’aujourd’hui. Une nouvelle organisation dont les principes seraient les suivants :

• établir de grands marchés communs agricoles régionaux, regroupant des pays ayant des productivités agricoles du même ordre de grandeur (Afrique de l’Ouest, Asie du Sud, Asie de l’Est, Europe de l’Ouest, Amérique du Nord)

• protéger ces marchés régionaux contre toute importation d’excédents agricoles à bas prix par des droits de douane variables, garantissant aux paysans pauvres des régions défavorisées des prix assez élevés et assez stables pour leur permettre de vivre et de se développer ;

• négocier, produit par produit, des accords internationaux fixant de manière équitable le prix d’achat et la quantité exportable consentie à chaque pays ;

• maîtriser la production de chaque denrée en fonction de la consommation intérieure et de la quantité exportable consentie à chaque pays.

Ce relèvement des prix agricoles devra être suffisamment progressif pour limiter ses effets négatifs sur les consommateurs-acheteurs pauvres. Malgré cela, il sera sans doute nécessaire d’instaurer des politiques alimentaires.

Mais, au lieu de fonder ces politiques sur la distribution de produits à bas prix, ce qui entretient la misère paysanne et réduit le marché intérieur, il faudra fonder ces politiques sur le soutien du pouvoir d’achat alimentaire des consommateurs-acheteurs pauvres, afin au contraire d’élargir le marché intérieur : on pourra par exemple, comme aux États-Unis, distribuer aux acheteurs nécessiteux des bons d’achat alimentaires, qui pourraient être financés par les budgets publics ou par l’aide internationale.

De plus, comme le relèvement des prix agricoles ne suffira pas, à lui seul, pour porter la production à la hauteur des besoins et pour promouvoir un développement agricole équilibré des différentes régions du monde, des politiques de développement agricole seront également nécessaires.

En premier lieu, dans les pays où la majorité de la paysannerie a été historiquement privée de terre par les grands domaines, une réforme agraire sera indispensable.

Elle devra être assez étendue pour donner à cette majorité un accès à la terre assez large et assez sûr pour lui permettre de se développer. Enfin, il faudra aussi organiser l’accès au crédit, aux intrants et aux équipements productifs ; l’accès au marché (infrastructures de transport et de commercialisation) ; et l’accès aux savoirs : recherche, formation, vulgarisation appropriées aux besoins et aux moyens des différentes régions et des différentes catégories de producteurs, à commencer par les plus désavantagées.

Conclusion

Des centaines de millions de paysans qui, de par le monde, ne reçoivent pas de subventions, ont besoin de prix agricoles suffisants pour vivre dignement de leur travail, investir, progresser et contribuer à nourrir l’humanité. Si le libre-échange agricole venait à s’imposer, la baisse tendancielle des prix agricoles réels et leurs fluctuations condamneraient à la stagnation, à l’appauvrissement, à l’exode, au chômage, aux bas salaires et à la sous-alimentation la majorité des agriculteurs du monde, dans les pays en développement mais aussi, dans une certaine mesure, dans les pays développés. Pour réduire significativement la pauvreté et la sous-alimentation, il est donc d’abord nécessaire de protéger toutes les agricultures paysannes pauvres de la concurrence des agricultures les plus compétitives.

Mais cela ne suffira pas pour sortir de la pauvreté les centaines de millions de paysans sans terre ou quasiment sans terre, dont les prédécesseurs furent expropriés, en d’autres temps, dans certains pays aujourd’hui émergents ou en transition. Dans ces pays, la reconnaissance du droit à la terre, et la redistribution à tous les ayants droit de la terre indûment concentrée en quelques mains, constituent un préalable indispensable à la réduction de la pauvreté et de la sous-alimentation.

Marcel Mazoyer est professeur émérite d’agriculture comparée et développement agricole à l’Institut national agronomique de Paris-Grignon, où il a succédé à René Dumont. Il est auteur avec Laurence Roudart de l’Histoire des agricultures du monde, Seuil, 2002, et d’Agricultures du monde, du Néolithique à nos jours, Autrement, 2004.