Éloge d’Auguste Comte (2ème partie)

La loi des trois états, une véritable découverte

La loi des trois états, une véritable découverte

Auguste Comte considérait son Opuscule fondamental1, bien qu’il soit resté inachevé, comme une étape capitale dans son œuvre. En tout cas c’est là que la loi des trois états fut énoncée pour la première fois. Cette fameuse loi, qui sera une référence constante dans toute son œuvre, Auguste Comte la revendiqua toujours comme une véritable découverte, qu’il datait de février ou mars 1822. C’est ce que confirme Pierre Laffitte2, le fidèle disciple : J’ai entendu dire à Auguste Comte que la loi des trois états avait été trouvée un matin, après une longue nuit de méditations continues et que c’est presque immédiatement qu’il avait trouvé la loi de la hiérarchie scientifique, qui est, au fond, absolument inséparable.

Dans l’Opuscule fondamental, il l’énonce ainsi : Par la nature même de l’esprit humain, chaque branche de nos connaissances est nécessairement assujettie dans sa marche à passer successivement par trois états théoriques différents : l’état théologique ou fictif, l’état métaphysique ou abstrait, enfin l’état scientifique ou positif. Ainsi dans le premier état, celui de toute science au berceau, ce sont les idées surnaturelles qui servent à expliquer les faits observés ; le deuxième état, celui de l’adolescence, est un état de transition : on tente de sortir des idées surnaturelles par des énoncés abstraits caractérisant des séries de phénomènes (on pourrait citer : la nature a horreur du vide). Le troisième état représente le mode définitif de toute science quelconque, où les faits sont reliés à des lois générales confirmées par les faits eux-mêmes. Il montre ensuite comment la loi des trois états se vérifie dans l’évolution des sciences fondamentales : l’astronomie d’abord, puis la physique et la chimie, enfin la physiologie qui parvient tout juste à l’état positif.

En considérant la politique comme une science, il observe qu’elle a déjà passé par les deux premiers états : l’état théologique basé sur l’idée surnaturelle de droit divin, puis l’état métaphysique basé sur la doctrine des peuples, comme par exemple la supposition abstraite d’un contrat social primitif. Voici le moment, déclare-t-il, où on peut accéder à la doctrine scientifique de la politique, qui considère l’état social comme la conséquence nécessaire de son organisation. Mais celle-ci est intimement liée à l’état de civilisation. Il est évident, pour lui, que la civilisation progresse suivant une loi nécessaire, même si cette marche se manifeste en oscillation et non suivant une ligne droite.

Et l’Opuscule se termine en ouvrant cette question fondamentale : quel est, d’après l’observation du passé, le système social destiné à s’établir aujourd’hui par la marche de la civilisation ? Et s’il n’y a pas de façon absolue de meilleur gouvernement possible, conclut-il, tous les esprits compétents doivent finir par s’entendre sur les lois naturelles de la marche de la civilisation et sur le système qui en résulte3.

Pour Auguste Comte qui situe ses travaux dans la continuité de ses prédécesseurs Montesquieu et surtout Condorcet, cet opuscule est à la fois un point d’arrivée et un point de départ : le point d’arrivée, c’est la convergence remarquable entre ses deux ordres de travaux scientifiques et politiques. Il trouve ici une harmonie entre ses tendances intellectuelles et ses tendances politiques, une véritable unité mentale et même sociale, qui le conduira à la systématisation finale de la philosophie positive graduellement préparée par mes prédécesseurs depuis Bacon et Descartes.

Mais l’Opuscule est aussi un point de départ car il ouvre toute une série de travaux, un programme gigantesque auquel il invite d’abord les savants. Il faut en effet développer cette nouvelle science, la physique sociale, établir solidement la philosophie positive et opérer la refonte encyclopédique de toutes nos connaissances positives. Et tout cela, bien sûr, dans la perspective de la mise en œuvre d’un nouveau système social. Il n’y a effectivement pas de temps à perdre !

En fait, Auguste Comte avait prévu une deuxième partie à cet ouvrage qui devait permettre d’avancer rapidement dans le développement et la physique sociale, car c’est là l’application philosophique la plus urgente4. Elle devait décrire l’histoire sommaire de la civilisation éclairée par les trois états et par suite, donner un premier aperçu du système social que le développement naturel de l’esprit humain doit rendre aujourd’hui dominant.

Cette deuxième partie ne sera jamais écrite. En effet Auguste Comte va rentrer dans une période difficile, où il oscillera entre rêves et désillusions.

Rêves et désillusions d’un professeur ambulant

Au début tout va bien. L’Opuscule qu’il s’efforce de distribuer auprès des « sommités » remporte un succès certain. Sa correspondance de cette époque fait état des félicitations qu’il reçoit. Il cite ainsi dans les hommes à haute position sociale le respectable Termaux, M. B. Delessert, M. de Laborde, M. de Broglie5. Il est surtout ravi de l’approbation très flatteuse de l’Académie des sciences qui me l’a manifestée officiellement, quoiqu’elle soit retenue par la crainte de se compromettre avec le gouvernement, avec un petit mot manuscrit de Cuvier, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, à qui il avait envoyé son ouvrage. Il a des échos en Allemagne où le professeur Bucholz, célèbre historien et philosophe à l’université de Berlin, publie des articles élogieux dans la revue Hermès. Hegel, lui-même, lui fait transmettre son intérêt pour son ouvrage. Surtout il est reçu par Guizot qui a déclaré qu’il se rangeait sous ma bannière. Il semble qu’à cette époque les deux hommes ont eu des entretiens suivis. J’ai été agréablement affecté (je ne dis pas surpris) de l’effet que ce travail a produit chez M. Guizot6. Il espère même parvenir à modifier son système intellectuel utilement pour le public, bien qu’il lui manque une éducation scientifique, ce qui malheureusement n’est pas réparable. Une de leurs discussions a porté sur la division entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, que Guizot ne veut absolument pas admettre.

Tout cela a de quoi lui monter à la tête. Il se voit bientôt dans une chaire du Collège de France, tout en pensant d’abord à un poste de professeur à l’École polytechnique : il serait conseiller de Guizot, ou même du ministre Villèle, à qui il a fait envoyer son ouvrage par son beau-frère. Il lui a même écrit une lettre où il développe les points de contact entre sa politique pratique et ma politique théorique. Et il compte sur son appui pour avoir une place dans l’Instruction publique : Je suis sûr du succès, même avec l’opposition des Jésuites ! (sic)

Auguste Comte reçoit tous ces témoignages comme des promesses, mais pour l’instant la réalité est bien dure, et il se débat avec des problèmes financiers, qui lui sont d’autant plus insupportables qu’il est maintenant marié et qu’il se sent responsable du ménage. C’est un contraste effroyablement humiliant que celui qui s’est formé entre la certitude de son mérité intellectuel et les pitoyables problèmes financiers dans lesquels il se débat, note Gouhier7. Ses amis et ses relations lui conseillent de s’occuper sérieusement de sortir de « son mode précaire d’exister ». Ne croyez pas, écrit-il à Émile Tabarié, que je sois distrait ou retardé par aucune illusion sur le succès de mes travaux : j’en ai eu mais elles sont complètement dissipées. Il a bien le désir d’arriver à une existence plus solide surtout dans les moments des tourments vifs et profonds8.

Cet homme fait pitié, il n’est visiblement pas fait pour les questions d’argent, il n’en a même pas l’énergie et la volonté. Je ne me sens pas la force d’entreprendre pour cela une autre carrière que celle de l’enseignement auquel je suis habitué. Il se promet de profiter des vacances de l’été 1824 pour obtenir une place dans l’Instruction publique ou à l’École polytechnique, ou même dans des collèges royaux de Paris. Pauvre Auguste Comte ! En septembre il pense encore sans modestie et sans orgueil qu’il peut viser à entrer le plus rapidement possible à l’Académie des sciences dès lors, ma carrière sera assurée. Au moins, grâce à ses nombreuses et importantes relations, il pourra augmenter et assurer son enseignement privé9.

Mais rien ne vient. Guizot lui a fait une » gasconnade « . Rien de nouveau non plus du côté de Villèle et le nombre de ses élèves est dramatiquement faible. Plus nous avançons dans l’année scolaire plus cette détresse devient inquiétante : mon esprit en est presque absorbé. Il se reproche son caractère indolent et son insouciance pour ses affaires qui frise l’égoïsme. Au début de 1825 il a reçu une somme d’argent provenant de sa femme, ce qui lui permet de respirer un peu, et de faire un voyage à Montpellier pour présenter sa femme à sa famille, mais le retour est dramatique. Toutes ses démarches ont échoué et il n’a presque plus d’élèves pour la nouvelle année scolaire à l’automne 1825.

Avec tous ces tracas, ses travaux essentiels n’avancent pas. Il remet de jour en jour la fameuse « 2e partie » qu’il s’est promis d’écrire à la suite de son Opuscule. Quand il trouve un peu de temps, il y travaille au milieu de tous ses chagrins mais à cause de ses inquiétudes horribles ses travaux ont considérablement langui. Il éprouve des moments d’abattement et de véritable désespoir… qui ferait renoncer à tous ses travaux pour finir comme un sot. À Tabarié, le 17 juillet 1824, il avoue qu’il n’a pas encore commencé la 2e partie qui a besoin d’être excessivement méditée pour valoir quelque chose, surtout avec le peu d’érudition que j’ai. Avant deux mois, j’aurai terminé, je retoucherai ensuite la première partie sur quelques points. Mais j’aurai surtout une préface générale pour l’ensemble de l’ouvrage qui aura, je crois, de l’importance. Un an après, en novembre 1825, quand il écrit à Bucholz, il en est toujours au même point.

On peut penser, et c’est l’avis de Gouhier, qu’Auguste Comte n’a pas que des difficultés matérielles ; il a du mal à poursuivre son projet intellectuel10.

Je serai professeur de philosophie positive

Une circonstance va, en tout cas, modifier ses projets. Pendant l’automne 1825, alors qu’il est au fond du trou, s’offre à lui une ressource accidentelle que j’ai dû fortement saisir, bien qu’elle ne me convienne pas en tout point, écrit-il à G. d’Eichthal le 24 novembre 1825. On lui offre d’écrire une série d’articles dans une nouvelle revue Le Producteur, lancée par des saint-simoniens. Il fait la fine bouche, craint la médiocrité de la revue, mais il est rassuré par le choix de son ami Cerclet comme directeur de la revue. Il se décide à coopérer comme ressource matérielle provisoire bien que ces travaux secondaires le retardent. Il va ainsi donner au Producteur deux séries d’articles qu’il rééditera en 1854 parmi ses œuvres de jeunesse sous les titres de Considérations philosophiques sur les sciences et les savants et de Considérations sur le pouvoir spirituel11.

En fait, ces articles alimentaires, Auguste Comte va y travailler d’arrache-pied, voulant faire consciencieusement des articles auxquels il donne son nom, et surtout parce qu’il ne veut pas négliger cette occasion de propager les principes exposés dans son ouvrage. Cela nous vaut des articles d’un grand intérêt : la première série constitue un examen scientifique et abstrait de la nécessité d’obtenir un nouveau pouvoir spirituel, d’après une philosophie fondée sur la science. C’est là qu’il évoque les rôles respectifs, dans l’histoire, du prêtre, du philosophe et du savant ; c’est là aussi qu’il demande aux savants de résister à les réduire, vu l’esprit trop pratique du siècle, à de simples fonctions d’ingénieurs.

Dans la deuxième série, il y a ce passage célèbre sur l’admirable division du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, où il écrit : avant cette époque il n’y avait pas d’alternative entre la soumission la plus abjecte et la révolte directe, et telles sont encore les sociétés, comme toutes celles organisées sous l’ascendant du mahométisme, où les deux pouvoirs sont dès l’origine confondus.

Comment ne pas être frappé par ces réflexions, qui montrent tout l’intérêt de ces œuvres de jeunesse datant de 1825 : pour lui, la décadence de la philosophie théologique et du pouvoir spirituel correspondant a laissé la société sans aucune discipline morale ; seul reste l’intérêt particulier au milieu de ce chaos moral, l’utilité immédiate devient le critère exclusif. Il voit aussi d’autres conséquences de la désorganisation morale : les progrès de la centralisation et le despotisme administratif appuyé sur la corruption systématisée. De là vient sa recherche éperdue tout au long de sa vie d’un pouvoir spirituel, dont la destination propre est le gouvernement de l’opinion et la direction suprême de l’éducation. Pensant aussi à la difficulté des rapports sociaux, il voit comme nécessaire : l’influence continue d’une doctrine morale imposant aux chefs et aux ouvriers des devoirs mutuels.

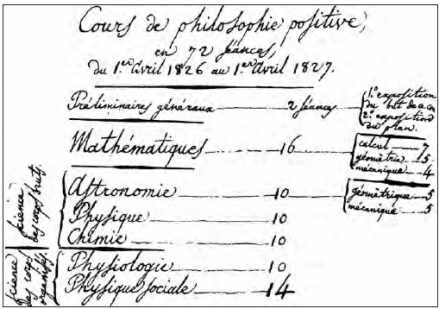

C’est alors au début de l’année 1826, que lui vient une idée qui va orienter toute la première partie de sa carrière et de sa vie : J’ai eu la pensée, écrit-il à Valat, d’un cours très important et qui, sous le rapport matériel, me tirerait peut-être d’affaire, dont l’objet est la philosophie positive, c’est-à-dire l’exposition des généralités et de l’enchaînement des diverses branches, y compris la politique positive ou la physique sociale, qui rentrent à mes yeux dans le système scientifique. Il lui suffirait alors de trouver un nombre suffisant de souscripteurs qui lui permettrait de vivre correctement, d’échapper à son métier de professeur ambulant et de consacrer du temps à ses travaux essentiels. Car, à ce moment, Auguste Comte est formel : le cours est avant tout un moyen de se tirer d’affaire ; il se donne le mois de février pour préparer ce cours qui devait se dérouler en 72 séances, deux fois par semaine, du 1er mars 1826 au 1er mars 1827.

Avant de commencer son Cours de philosophie positive, Auguste Comte, qui mène de front la préparation de son cours et la rédaction du dernier article pour Le Producteur, va connaître le lundi 27 février 1826 une véritable » crise nerveuse « , qu’il raconte à Blainville, le physiologiste nouvellement élu à l’Académie des sciences : après un travail continu de quatre-vingts heures dans lequel le cerveau n’a pas cessé d’être dans le plus haut degré d’excitation normale, sauf quelques intervalles extrêmement courts. C’est au cours de cette crise qu’il a cette vision » de l’ensemble de sa vie » : ce qu’il voit, dans cette sensation vraiment d’ensemble, c’est qu’il doit se charger lui-même à la fois d’établir la philosophie positive et la physique sociale. Après avoir terminé son ouvrage sur la réorganisation de la société il faudra qu’il construise ensuite le nouveau système du savoir. Ainsi le cours oral devient l’ébauche d’un ouvrage. Sa valeur utilitaire passe au second plan. Il le fera, même s’il n’a pas autant de souscripteurs. Ce qui l’intéresse désormais, c’est la présence des savants, non celle des « payants« 12.

Le cours débute finalement le dimanche 2 avril 1826 à midi, dans son salon par mesure d’économie, car il a reçu peu de souscriptions. Dans une grande excitation, malgré de violents dérangements il a longuement médité, mais dit-il à Blainville, il n’a pas écrit une ligne. Gouhier nous raconte : Il y a là Blainville et Poinsot, son collègue de l’Académie des sciences ; Guizot s’est excusé, l’abbé de Lamennais a écrit une lettre fort affectueuse. Alexandre de Humboldt, l’illustre naturaliste, a tenu sa promesse ; il y a aussi l’économiste Dunoyer, des camarades de l’École, le duc Napoléon de Montebello, Hippolyte, le fils du grand Carnot, etc. Comte prononça cette leçon avec assurance : il y indiqua le but de son cours et définit l’esprit du positivisme. Le mercredi suivant, il expliqua la hiérarchie des sciences et la signification philosophique de son plan. Le dimanche 9 avril, il aborda l’étude des mathématiques. Mais lorsque les auditeurs se présentèrent le mercredi suivant 12 avril, ils trouvèrent porte close… on leur répondit que M. Comte était malade.

Effectivement, il l’était, gravement !

Orage cérébral et crise de folie : une terrible épreuve

Dans le « roman extraordinaire » que fut sa vie, la crise cérébrale d’avril 1826 représente un des épisodes les plus dramatiques. Émile Littré, d’après les confidences des principaux témoins, et notamment de son épouse, en a décrit toutes les circonstances : sa disparition subite après les trois premières séances de son cours, son irruption chez Lamennais pour « se confesser », sa fuite à Saint-Denis d’où il écrit cette lettre délirante à Blainville13, son escapade à Montmorency où son épouse parvient à le retrouver, la crise violente au lac d’Enghien dans lequel il veut entraîner sa femme, son enfermement toute la nuit dans une cabane, surveillé par deux gendarmes, l’arrivée de Blainville qui, malgré sa résistance désespérée, parvient à l’emmener à la clinique du docteur Esquirol, où il va rester interné pendant dix mois !

Comme on peut l’imaginer, les explications et les commentaires sur la folie d’Auguste Comte n’ont pas manqué. Pour Émile Littré14, trois circonstances peuvent l’expliquer : sa santé fragile d’abord, et notamment ses maux d’estomac qui troublaient son sommeil au point d’inspirer des idées noires et mélancoliques. Puis l’extrême contention au moment de la préparation de son cours qui mettait son avenir en jeu ; et enfin ses querelles avec les saint-simoniens qui le menaçaient d’un duel. En revanche, Littré écarte toute cause due aux chagrins domestiques qu’il considérait comme une allégation inventée par ceux qui voulaient l’interdiction d’Auguste Comte sans l’obtenir. Mais sur ce point, Littré est sujet à caution : s’étant fait le chevalier servant de Caroline Comte, il a, pour une grande part, écrit son ouvrage pour prendre sa défense.

Il est en effet indiscutable que les difficultés conjugales ont joué un rôle déterminant dans l’origine de la crise. Auguste Comte lui-même fait allusion, dans la préface personnelle15, au fatal concours de grandes peines morales avec de violents excès de travail. À cette époque, il est marié depuis un peu plus d’un an avec une jeune femme de 22 ans, Caroline Massin ; les circonstances exactes dans lesquelles il connut sa future femme restèrent pour Auguste Comte un lourd secret ; il ne fut connu qu’après sa mort, dans une « addition secrète » qu’il confia à ses exécuteurs testamentaires. En fait, il a connu Caroline Massin quand elle faisait commerce de ses charmes sous les galeries du Palais-Royal. Il la retrouve quelques mois plus tard tenant un cabinet de lecture. Ils sympathisent ; Auguste Comte lui donne même quelques leçons d’algèbre ; ils décident de vivre ensemble ; elle lui parle mariage mais il écarte d’abord cette idée, confiant à son ami Tabarié : Quoique sans aucun préjugé, je crois que dans cette circonstance spéciale, la chose est peu convenable.

Mais l’idée fait son chemin et il franchit le Rubicon confie-t-il à son correspondant : il a écrit à ses parents son intention de l’épouser. Qu’est-ce qui l’a finalement décidé ? Il me faut une femme écrit-il, je le sens, je le crois, physiquement et moralement, et une femme que je puisse avouer et tenir à la clarté du jour, mais il ne se croit pas capable de plaire aux femmes, lui qui a si peu de ces moyens d’amabilité indispensables auprès de presque toutes. Et puis Caroline a des qualités, de l’esprit, du cœur et du caractère. Il pense qu’il pourra faire son éducation. La seule objection sérieuse c’est : le défaut absolu de fortune de ma Caroline mais elle lui en sera d’autant plus reconnaissante et attachée, croit-il. Et puis, finalement, il ne doit pas être mécontent de bafouer la morale bourgeoise. Sa morale à lui, c’est le motif d’honneur : notre union dure depuis six mois ouvertement, j’aurais à me reprocher le malheur de sa vie. Bien sûr, il y a les parents : la seule chose qui m’afflige réellement dans cette affaire, c’est le tiraillement des parents qui ne se soucient pas que j’épouse zéro franc, zéro centime. Mais ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. En faisant agir l’huissier, il se fait fort de se passer de leur consentement.

Finalement, ils se marient civilement le 19 février 1825. Mais, au bout de quelques mois, les lettres d’Auguste Comte à ses amis laissent paraître désillusion et amertume. Sa lettre à Vallat du 16 novembre 1825, quoique pudique, très discrète sur ce sujet, a un ton presque désespéré : Tu me crois heureux, je le suis en effet sous certains rapports… mais sous d’autres je ne souhaite pas à mon plus cruel ennemi un pareil bonheur. Le voyage à Montpellier en juillet, pour présenter sa femme à ses parents, a tourné au désastre. Il laisse entendre que chez Caroline il manque l’essentiel, c’est-à-dire : l’attachement, le dévouement de cœur et la douceur de caractère, avec le genre de soumission que peut lui inspirer le sentiment de la supériorité morale de son époux. En fait tout ce qui peut empêcher : un vain désir de domination. Bientôt ce sera l’indigne épouse, avec qui il vivra quand même dix-sept ans ! Le docteur Robinet, dans son livre de 186316, fait état du triste mariage qui remplit de tourments et de regrets tout le reste de son existence ; il parle de cet égarement funeste qui fut la seule faute vraiment grave de toute sa vie.

Que s’est-il passé en avril 1826 ? A‑t-elle mal supporté la vie difficile que lui offrait son mari et, surtout dans les derniers temps, ses accès de colère et ses crises nerveuses ? Lui a‑t-elle fait des reproches ou même des infidélités comme il l’assure dans son « addition secrète » ? Toujours est-il qu’elle va manifester, au moment de cette grave crise cérébrale, un dévouement et un courage remarquables. Et lui-même reconnaîtra qu’elle lui a sauvé la vie par ses affectueux soins domestiques.

Auguste Comte, parlant, dans sa préface biographique, de sa crise cérébrale évoquera : la désastreuse intervention d’une médication empirique, dans l’établissement particulier du fameux Esquirol où le plus absurde traitement me conduisit rapidement à une aliénation très caractérisée. Le docteur Esquirol a cependant une très bonne réputation. Nul n’égalait, pour le traitement des maladies mentales la réputation d’Esquirol écrit Littré dans son ouvrage. Disciple de Pinel, celui qui a introduit un nouveau regard sur la folie, le docteur Esquirol, médecin à la Salpêtrière depuis 1811, est devenu médecin chef de Charenton et a fondé une clinique modèle rue Buffon à Paris. Il diagnostique chez Auguste Comte le désordre mental qu’il a décrit dans son Mémoire sur la folie de 1818, où il montre le maniaque comme emporté par l’exaltation des idées qui naissent de ses souvenirs qui l’amène à confondre le temps et les espaces : presque tous les maniaques qui se portent à des actes furieux, y sont excités par de faux jugements qu’ils portent sur les personnes et les choses. Il soumet donc son patient au traitement prévu : douches froides, saignées, sangsues, deux bains par jour.

Il semble qu’ait été prévu en même temps un accompagnement psychologique comme on dirait maintenant, mais qui n’était guère possible dans l’état de surexcitation où il était. Malgré les propos rassurants du docteur Esquirol, son état ne s’améliore pas. C’est toujours la même divagation, la même volubilité, la même pétulance ; il y a même moins de présence d’esprit, écrit Mme Comte à Blainville. D’après Littré, Mme Comte estimait qu’aucun traitement ne pouvait réussir si, au préalable, on ne connaissait le caractère de M. Comte. Le docteur Esquirol essaya bien de gagner la confiance de son malade et de dominer son intelligence, mais on ne sera pas étonné de savoir qu’il n’y parvint pas ! Bref, entré le 18 avril 1826, il en sortit le 2 décembre sans aucune amélioration ; c’est son épouse qui le recueillit « en désespoir de cause » et contre l’avis du docteur Esquirol.

Encore faudrait-il évoquer, si l’on ne veut pas allonger le récit, les nombreux épisodes dramatiques de cette période : l’arrivée de sa mère Rosalie Comte, persuadée qu’il était puni par le ciel de son « concubinage », sa tentative pour placer son fils dans un établissement d’une congrégation religieuse, ses manœuvres pour faire interdire son fils et le placer sous tutelle de son père, l’intervention de Caroline qui parvient à annuler la procédure et finalement « la victoire » de Rosalie pour imposer une cérémonie de mariage religieux, avant que Caroline ne puisse emmener son mari ; célébration lugubre où le pauvre malade couvrait la voix du prêtre par des discours antireligieux, raconte Littré.

Finalement Auguste Comte et son épouse se retrouvent dans leur nouvel appartement rue du faubourg Saint-Denis, et le tête-à-tête commence, raconte-t-elle, plein d’angoisse pour le succès, plein d’appréhension pour les violences. Avec adresse et dévouement, les soins de son épouse obtiennent rapidement des résultats. Dès le 22 décembre 1826, trois semaines après sa sortie, elle peut écrire à G. d’Eichthal : le changement qui s’est opéré depuis que mon mari est revenu au milieu de ses habitudes est presque miraculeux. Il sort et voit quelques amis…

Auguste Comte était sauvé. Mais après la terrible excitation cérébrale pendant plusieurs mois, survint un collapsus profond. Lui-même évoquera plus tard, dans une lettre de 1837 à sa femme, l’état de quasi-végétation où j’étais à la suite de ma grande maladie. À mesure qu’il recouvre la santé, raconte Littré, il ressent de plus en plus fortement l’impuissance de vivre comme jadis par l’intelligence. C’est dans cette période de forte dépression qu’il fit une tentative de suicide, en se jetant dans la Seine du haut du pont des Arts. Sauvé par un garde royal qui passait sur le pont « il témoigna un grand regret de ce qu’il venait de faire et du chagrin qu’il avait causé à sa femme ».

D’ailleurs, s’il évoqua plus tard sans gêne sa crise cérébrale, il ne parla jamais de sa tentative de suicide, sauf à Clotilde de Vaux. La lettre adressée à G. d’Eichthal le 9 décembre 1928 montre qu’il est complètement sorti de sa maladie : il affirme sa santé excellente bien meilleure et beaucoup plus ferme qu’elle n’a jamais été avant sa maladie. Il s’est remis au travail et, ajoute-t-il, je me retrouve parfaitement de cette expérience.

En août 1828 il donne une preuve éclatante de sa guérison, en écrivant deux articles dans Le Nouveau Journal de Paris au sujet du livre de Broussais : L’irritation et la folie17. En célébrant Broussais comme un des fondateurs de la physiologie positiviste, il engage son fameux combat contre la psychologie, une prétendument science entièrement indépendante de la physiologie, supérieure à elle, et à laquelle appartiendrait exclusivement l’étude des phénomènes spécialement appelés moraux. Pour lui, l’ouvrage de Broussais fait sentir le vide et la nullité de cette science illusoire d’abstractions personnifiées que M. Cuvier a si bien caractérisée : elle emploie ses métaphores pour des raisonnements. Broussais le remercie pour ses deux articles de compte rendu, se disant enchanté de voir un athlète aussi vigoureux prendre parti dans la cause de la véritable observation.

Cette crise de folie aura profondément marqué Auguste Comte. Paul Arbousse-Bastide18 l’évoque en ces termes : Cette présence de la folie, courageusement assumée, toujours contenue et maintenue à distance, comme par l’effet d’une ascèse personnelle, est constitutive de l’expérience de Comte. La folie est familière à Comte. Il la connaît parce qu’il a su s’en libérer. En plus, ajoute-t-il, il a vu comment on soignait les fous. C’est ce qui lui permet cette critique à propos du traité de Broussais : M. Broussais insiste justement sur l’importance du traitement moral ; il ne signale pas l’extrême indigence avec laquelle est conduite, dans ces institutions, cette partie essentielle de la médication et il renchérit en évoquant l’action arbitraire d’agents subalternes et grossiers dont la conduite aggrave presque toujours la maladie qu’ils devraient contribuer à guérir.

C’est encore en se référant à son expérience qu’il affirme qu’une crise cérébrale sagement livrée à son cours spontané peut se résorber dans un retour à l’état normal, mais que l’intervention d’une médication empirique est désastreuse et conduit à l’aliénation caractérisée, et enfin que les affectueux soins domestiques sont le facteur le plus favorable à la guérison. Plus étonnante encore est l’analyse qu’il fait de sa période de trouble dans le tome III du Système de politique positive. Il parle d’une oscillation exceptionnelle qui lui permit de vérifier sa récente découverte de la loi des trois états. Il affirme qu’au cours de sa maladie il parcourut les phases essentielles de l’histoire de l’humanité, d’abord en sens inverse (du positivisme au fétichisme en passant par le monothéisme et le polythéisme) puis qu’il remonta ensuite lentement jusqu’à la positivité : une simple oscillation donc, de même nature que les rêves et les passions seule l’amplitude diffère.

Il en déduit que la folie est caractérisée par un excès de subjectivité : les souvenirs deviennent plus vifs et plus nets que les sensations par suite de la surexcitation interne. Dès lors, le « dehors » ne peut régler le « dedans » quoiqu’il continue de l’alimenter et même de le stimuler. Finalement pour lui la vie mentale n’est possible que par un équilibre entre les apports du « dedans » et le contrôle du « dehors ».

C’est ce qu’il vérifiera plusieurs fois dans sa vie, notamment en 1838 et en 1846, où il a connu à la fois de « durs chocs affectifs et une extraordinaire effervescence d’idées et de concepts ». Chaque fois, il est parvenu à éviter la crise par un effort remarquable et très conscient de discipline et de volonté.

Pour l’heure, à la fin de 1828, l’épisode cérébral est terminé ; il tient son remède : ce sera le Cours de philosophie positive qui va régner sur sa vie de 1829 à 1842.

Réouverture du cours : de l’appartement rue Saint-Jacques à l’Athénée royal

Je suis sur le point de reprendre mon grand cours de philosophie positive écrit-il à d’Eichthal le 9 décembre 1828. Quelle remontée des enfers ! Quelle énergie et quelle volonté, quelle confiance dans sa mission pour tout recommencer, un an après sa sortie de la clinique Esquirol, et mener à terme l’exposé oral de ses doctrines ! Il espère un minimum de dix souscripteurs, mais surtout il attend ses auditeurs bénévoles ; notamment tous les savants qu’il connaît et qu’il apprécie. Mais il a dû recomposer son auditoire, les « anciens » du premier cours sont plusieurs à être en voyage.

Il a annoncé son cours en ces termes : la Philosophie positive est l’état définitif de l’intelligence humaine et doit constituer désormais le véritable esprit général de la société moderne, mais pour se constituer définitivement, elle doit d’abord se compléter, se résumer. Ainsi sera assurée la grande régénération intellectuelle commencée par Bacon, par Descartes et par Galilée.

Le 4 janvier 1829, Auguste Comte ouvre son cours devant un parterre de célébrités. Il n’est pas déçu. Il y a quatre académiciens des sciences : Blainville, bien sûr, Poinsot qui a succédé à Lagrange à l’Académie, Navier, le spécialiste des ponts suspendus et le baron Joseph Fourier, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, qui vient de publier sa fameuse Théorie analytique de la chaleur. Il y a aussi Jean Binet, professeur au Collège de France, et Broussais. Il y a même le docteur Esquirol ! Il n’est pas sûr que tous ces grands savants aient été assidus tout au long des quelque 72 séances, mais leur présence à ce premier cours manifeste de façon éclatante l’intérêt que suscitent Auguste Comte et ses travaux.

Le 4 janvier 1829, Auguste Comte ouvre son cours devant un parterre de célébrités. Il n’est pas déçu. Il y a quatre académiciens des sciences : Blainville, bien sûr, Poinsot qui a succédé à Lagrange à l’Académie, Navier, le spécialiste des ponts suspendus et le baron Joseph Fourier, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, qui vient de publier sa fameuse Théorie analytique de la chaleur. Il y a aussi Jean Binet, professeur au Collège de France, et Broussais. Il y a même le docteur Esquirol ! Il n’est pas sûr que tous ces grands savants aient été assidus tout au long des quelque 72 séances, mais leur présence à ce premier cours manifeste de façon éclatante l’intérêt que suscitent Auguste Comte et ses travaux.

On se plaît à rêver : s’il n’avait été si susceptible dans ses relations, si intransigeant dans ses opinions, si maladroit dans ses démarches, Auguste Comte aurait pu être le pôle, le point de rencontre des grands débats scientifiques de son époque. Il n’aurait pas fallu qu’il décourage toutes les bonnes volontés, comme on le verra plus tard, au point de se mettre à dos, progressivement, la plupart de ces savants, même ceux qui lui étaient le plus favorables.

Pour l’heure, ils sont tous là, dans son petit appartement de la rue Saint-Jacques et ils écoutent son exposé d’ouverture : J’emploie le mot philosophie dans l’acception que lui donnaient les anciens et particulièrement Aristote, comme désignant le système général des conceptions humaines ; et en ajoutant le mot « positive », j’annonce que je considère cette manière de philosopher, qui consiste à envisager les théories dans quelque ordre d’idées que ce soit, comme ayant pour objet la coordination des faits observés, ce qui constitue le troisième et dernier état de la philosophie générale, primitivement théologique et ensuite métaphysique.

Ainsi, avant de revenir à l’organisation du nouveau pouvoir spirituel et à son ouvrage sur le Système de politique positive, Auguste Comte ouvre avec son cours un chantier qui va durer douze ans, et qui va consister à définir la philosophie positive, en « suivant la lente montée de l’esprit positif à travers les mathématiques, l’astronomie, la physique, la chimie et la biologie, jusqu’à fonder la dernière science : la physique sociale ».

Son cours s’étendit du 4 janvier au 9 septembre 1829 qu’il professa toujours sans aucune note. Il semble bien cependant qu’il ait dû l’achever avant la fin du programme, faute d’auditeurs, et au milieu de difficultés financières persistantes. Il a dû renoncer à ses espoirs d’obtenir un poste d’inspecteur du commerce pour lequel il avait obtenu des recommandations de toutes ses relations haut placées. Le concours d’agrégation lui est même interdit faute d’avoir fait trois ans d’enseignement dans les collèges royaux ! À cela se rajoutent ses problèmes de santé dus à son estomac, qui lui vaut des digestions difficiles : malgré un régime sévère, écrit-il à son père, je suis cinq, six, et quelquefois sept heures à digérer, ce qui lui interdit tout travail sérieux.

C’est à ce moment décisif, en fin d’année 1829 qu’on lui propose de refaire son cours, mais cette fois dans le cadre d’une institution prestigieuse : l’Athénée royal. Créé par Pilâtre de Rozier en 1781, sous le nom de Musée, devenu quelques années plus tard le Lycée de Paris, cet établissement installé au coin de la rue de Valois et de la rue Saint-Honoré offrait un enseignement scientifique de haut niveau. Condorcet y prononça deux discours importants en 1785 et 1786, où il prôna notamment l’enseignement des mathématiques. Jean-Baptiste Say et Benjamin Constant y firent également des cours.

Porté par le mouvement scientifique du XVIIIe siècle, cet établissement comportait une bibliothèque, des salles avec tous les journaux de France et de l’étranger, ainsi que des salons de conversation pour les hommes et pour les femmes. Pierre Laffitte, le fidèle disciple d’Auguste Comte qui a reconstitué l’histoire de cette institution, l’a décrit comme voulant être le modèle d’une université moderne19 : Il fut une tentative d’enseignement supérieur, due à l’initiative privée, indépendante d’attaches officielles. Cet enseignement eut pour base essentielle la science proprement dite et ses applications aux grandes questions d’intérêt public : l’agriculture, le commerce, l’industrie, la politique. Devenu l’Athénée en 1803, en liberté surveillée sous l’Empire, il prit un nouvel essor à la Restauration et connut un véritable rayonnement. Un Athénée fut créé à Madrid en 1820, puis à Copenhague, à Amsterdam, à Bruxelles, à Brescia en Italie, même à New York.

Cet enseignement, raconte Pierre Laffitte19, accepta les nouveaux et grands progrès scientifiques propres à la moitié du xixe siècle et qui devaient fournir les dernières assises de la construction positiviste. Gall et Blainville exposèrent les conceptions nouvelles de la biologie positiviste, Dunoyer y exposa les vues qui constituaient la limite extrême de l’économie politique et sa transition vers la véritable science sociale. Le cours d’Auguste Comte en exposant la philosophie positive devait constituer le couronnement de l’édifice. Ce fut aussi son apogée, car cette institution allait ensuite décliner avant de disparaître à la fin du règne de Louis-Philippe.

Donc, Auguste Comte ouvre son cours le 9 décembre 1829 devant un public choisi d’abonnés faisant partie des classes éclairées de la société. Évidemment ce n’est pas le Collège de France mais c’est quand même une tribune qu’on lui offre. Écrivant à son ami Roméo Pouzin le jour de sa cinquième leçon, il lui manifeste sa satisfaction : l’auditoire se soutient jusqu’ici à plus de deux cents personnes, qui paraissent prendre à ce cours un vif intérêt. Son cours fut bien suivi, confirme P. Laffitte, quoique les leçons parurent quelquefois un peu longues, « vu les habitudes du public à ce sujet ».

C’est ce cours public à l’Athénée qui va être à l’origine de la publication de son grand ouvrage de philosophie positive. Le discours d’ouverture fut en effet inséré dans un cahier de la Revue encyclopédique en fin d’année 1829. Auguste Comte en distribua de nombreux exemplaires à ses amis et connaissances, ce qui nous vaut une émouvante correspondance avec sa mère, à la fois pleine d’admiration et terriblement inquiète à propos des idées qu’il professe sur la religion. Et puis, surtout, la publication intégrale de son Cours est décidée : les 72 leçons devront paraître au cours de l’année 1830, d’abord en fascicule chez Rouen Frères, puis réunies en quatre volumes : ce qui, comme tu le penses, écrit-il à Roméo Pouzin, va me donner pendant tout ce temps une rude besogne pour écrire quatre volumes pour lesquels je n’ai même aucune note. Il se fait fort de remplir cet engagement : en piochant fort, bien entendu… ce cours déjà fait en totalité une première fois, que je n’ai plus qu’à rédiger.

Grosse erreur d’appréciation !

Agrandi, il est vrai, au fur et à mesure du travail, il se composera finalement de six volumes et exigera… douze ans de travail !

Rédaction et publication du Cours : douze années d’un infini labeur

C’est en effet un travail immense qu’entreprend Auguste Comte, et qui n’a pas d’égal dans l’histoire de la philosophie des sciences. Comme l’écrit Émile Littré dans son ouvrage de 1863, Il est fort difficile de faire la philosophie d’une science, il est prodigieux d’avoir fait celle de toutes les sciences. Pour cinq du moins, les matériaux existaient. Rien de pareil n’existait pour l’Histoire ; il fallut créer la science qui n’existait pas, et en tirer au fur et à mesure, la philosophie, pendant et corollaire des cinq sciences qui avaient préexisté. Si Littré admire beaucoup ce livre, il n’en admire pas moins l’homme que le livre : Un labeur infini l’attendait ; il se soumit sans réserve à cet infini labeur. Douze ans se passèrent pendant lesquels il ferma courageusement sa vie à tout ce qui aurait pu le distraire. Sévère, persévérant, sourd aux bruits du dehors, il concentra sur son œuvre tout ce qu’il avait de méditation. Dans l’histoire des hommes voués aux grandes pensées, je ne connais rien de plus beau que ces douze années.

On peut donner une idée de ce travail imposant : l’édition intégrale de 1975 chez Hermann (préfacée par Michel Serres) compte 1 600 pages d’un texte serré : 250 pages pour les Mathématiques, 120 pour l’Astronomie, 120 pour la Physique, 70 pour la Chimie, mais 220 pour la Biologie et 800 pour la Physique sociale ! Quand on sait que pendant une bonne partie de toutes ces années, Auguste Comte avait ses journées entièrement consacrées à l’enseignement, on mesure la performance d’un homme de santé fragile.

Non moins étonnante est la façon dont Auguste Comte composa chacun des volumes, comme en témoigne Littré : Il en méditait le sujet de tête et sans jamais rien écrire ; de l’ensemble il passait aux masses secondaires, et des masses secondaires au détail… quand cette élaboration d’abord totale puis partielle était accomplie, il disait que son volume était fait, ce qui était vrai ; car lorsqu’il se mettait à écrire, il retrouvait, sans jamais rien en perdre, toutes les idées qui formaient la trame de son œuvre ; et il les retrouvait dans leur enchaînement et dans leur ordre. Sa mémoire avait suffi à tout ; pas un mot n’avait été jeté sur le papier.

Écrivant d’un seul jet, donnant à imprimer au fur et à mesure, sans opérer aucun changement sur les épreuves, on comprend mieux les défauts de sa rédaction : prolixité, longueur de phrases, pesanteur du style, répétitions, épithètes surabondantes. Tout cela est vrai, mais Comte était pressé, nous dit Littré, il avait la hantise de la mener à terme. Il y avait aussi sûrement chez Comte un certain dédain de la forme littéraire20 : ce qui compte chez lui c’est la précision, la clarté dans l’enchaînement des idées, la justesse des expressions, la force de certaines formules. Cela ne suffira pas à lui épargner des reproches sévères même de la part de Renan et de Taine, pourtant adeptes du positivisme. C’est un lourd et inélégant écrivain jugera Renan. Quant à Taine qui pourtant recommande la lecture de Comte à tout homme amateur de science et de philosophie, il lui reproche sa grossièreté prosaïque !

Le premier volume paraît dans les premiers jours de juillet 1830, ce qui s’appelle jouer de malchance ! Fin juillet son éditeur Rouen Frères fait faillite. Du coup la publication intégrale du Cours prévue pour 1830 va être retardée. Le volume consacré à l’Astronomie et à la Physique ne paraîtra qu’en 1833. Et il fallut attendre 1842 pour arriver à l’achèvement de la « grande fresque ». Quelles que soient les circonstances qui ont retardé la publication, il est évident que ce long délai permit à la Sociologie de Comte de mûrir et de devenir la partie la moins contestable et la plus originale.

Le premier volume, celui qui paraît en 1830, est entièrement consacré à la science mathématique. Comme l’explique très bien Sernin21, ce n’est pas la partie la plus neuve : il s’inspire sans cesse de Laplace, de Poinsot, de Monge et surtout de Lagrange. C’est un livre de seconde main, ce n’est qu’un exposé bien fait de la science mathématique de son temps : Il n’était en apparence qu’un excellent pédagogue et non un créateur. Le malheur c’est que les derniers volumes les plus originaux ne paraîtront que dix à douze ans plus tard.

Quand ils paraîtront enfin, explique Sernin, leur auteur ne sera plus qu’un marginal aigri, et rejeté par ceux qu’il considérait comme ses pairs et qui ne voyaient en lui qu’un solliciteur sans envergure et dénué de politesse. De là, notamment, viendront ses difficultés et son amertume quand sa candidature aux différentes chaires de l’École polytechnique sera refusée, comme nous le verrons par la suite.

De ce premier volume, il restera cependant les deux premières leçons, justement célèbres. Il s’agit des pages, nous dit le philosophe Dominique Lecourt22, que tout bachelier de la IIIe République connaissait par cœur. Dans la première leçon la loi des trois états est largement exposée. La deuxième leçon établit la nouvelle classification des sciences qu’il propose, avec le grand principe de la division entre les connaissances théoriques et les connaissances pratiques. Par la spéculation nous découvrons les lois des phénomènes, ce qui a pour résultat de nous les faire prévoir. Dans l’ordre pratique, pour les besoins de l’action, nous cherchons des avantages. Et c’est la célèbre formule : Science d’où prévoyance, prévoyance d’où action.

Mais pour lui la primauté revient aux sciences qui ont une destination plus directe et plus élevée, celle de satisfaire au besoin fondamental qu’éprouve notre intelligence de connaître les lois des phénomènes. Et surtout pas de mélange ! L’esprit humain doit procéder aux recherches théoriques, en faisant complètement abstraction de toute considération pratique. Il faut cultiver séparément l’ensemble de nos connaissances sur la nature, et celui des procédés que nous en déduisons pour la modifier à notre avantage.

Mais il pressent qu’entre les sciences et les arts l’application n’est pas immédiate, et il constate l’émergence d’une classe intermédiaire entre les savants et les producteurs : cette classe c’est celle des ingénieurs dont la destination spéciale est d’organiser les relations de la théorie et de la pratique. Ces doctrines intermédiaires ne sont pas encore formées ; il en note cependant un exemple important, c’est la belle conception de Monge relativement à la géométrie descriptive, qui n’est réellement autre chose qu’une théorie générale des arts de la construction.

Quant au Cours, il ne s’intéressera qu’aux sciences fondamentales qui vont être étudiées dans l’ordre de leur enchaînement naturel, en suivant leur dépendance mutuelle. En préalable la science mathématique sera présentée comme étant la base fondamentale de toute philosophie naturelle.

C’est alors qu’Auguste Comte plongé dans ses travaux est rattrapé par l’histoire. La révolution de Juillet ne pouvait le laisser indifférent.

Un républicain en 1830 : plutôt les cours du soir que le grand soir !

Auguste Comte était républicain, il n’en faisait pas mystère. On a donc pensé qu’il ait pu jouer un rôle actif dans les journées de Juillet. La petite histoire, du moins celle racontée par Alexandre Dumas, lui attribue un rôle de messager de La Fayette au moment où les manifestants voulaient faire un mauvais sort au duc de Chartres arrêté à Montrouge. Ce n’est pas invraisemblable de la part d’Auguste Comte ; le message ordonne : Dans un pays libre, laissez circuler chacun librement ; que Monsieur le duc de Chartres s’en retourne à Joigny, et, à la tête de ses hussards, attende les ordres du gouvernement. Signé : La Fayette, Hôtel de Ville, le 30 juillet 1830.

Ce qui est sûr, c’est que pour Auguste Comte, la chute de Charles X, dernière résurgence de l’état théologique et féodal, était inscrite dans le sens de l’histoire. Mais très vite, les événements le confirment dans l’idée que la République n’est pas mûre. En homme d’ordre, il n’attend rien des barricades et des émeutes, ni des meneurs bourgeois qui ont « ramassé la couronne » : ils sont incapables de gouverner, ils n’ont rien compris à la force du mouvement social. Pour lui, le nouvel ordre social viendra des prolétaires quand ils seront suffisamment éduqués et instruits. Quant à la République elle vivra lorsque les certitudes positives seront la foi des prolétaires. Gouhier résume sa position par cette formule : Pour Auguste Comte, la véritable révolution n’est pas celle du grand soir, mais celle des cours du soir. Il va effectivement concrétiser ses convictions en participant activement à la création, dès l’été 1830, de « l’Association polytechnique », connue pour avoir joué un rôle éminent dans l’Éducation populaire au XIXe siècle et jusqu’à une époque récente. Nouveau rendez-vous d’Auguste Comte avec l’Histoire de l’École polytechnique23 !

Ce qui est sûr, c’est que pour Auguste Comte, la chute de Charles X, dernière résurgence de l’état théologique et féodal, était inscrite dans le sens de l’histoire. Mais très vite, les événements le confirment dans l’idée que la République n’est pas mûre. En homme d’ordre, il n’attend rien des barricades et des émeutes, ni des meneurs bourgeois qui ont « ramassé la couronne » : ils sont incapables de gouverner, ils n’ont rien compris à la force du mouvement social. Pour lui, le nouvel ordre social viendra des prolétaires quand ils seront suffisamment éduqués et instruits. Quant à la République elle vivra lorsque les certitudes positives seront la foi des prolétaires. Gouhier résume sa position par cette formule : Pour Auguste Comte, la véritable révolution n’est pas celle du grand soir, mais celle des cours du soir. Il va effectivement concrétiser ses convictions en participant activement à la création, dès l’été 1830, de « l’Association polytechnique », connue pour avoir joué un rôle éminent dans l’Éducation populaire au XIXe siècle et jusqu’à une époque récente. Nouveau rendez-vous d’Auguste Comte avec l’Histoire de l’École polytechnique23 !

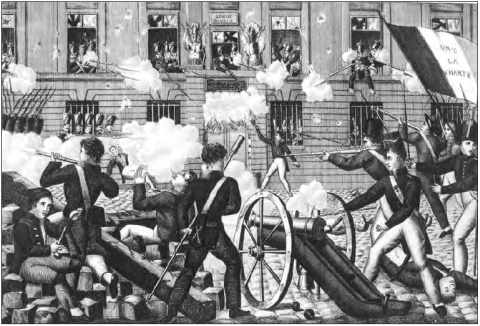

La naissance de l’Association polytechnique est en effet quasi mythique, dans l’ambiance romantique des journées de juillet 1830, où un certain nombre de polytechniciens se retrouvèrent sur les barricades. Truffau24 a magistralement raconté les journées les plus glorieuses de l’histoire de Polytechnique, qui ont consacré le mariage de l’École avec le peuple de Paris. On sait que le 27 juillet, au lendemain des fameuses ordonnances, l’École polytechnique est de nouveau licenciée suite à l’effervescence qui y régnait ; les deux promotions en grande tenue traversent Paris pour y rejoindre les barricades. Une soixantaine d’élèves se mêlent aux combattants et « ceux-là suffirent à couvrir l’École d’une gloire nouvelle ». C’est à la caserne Babylone que se livre un des combats les plus meurtriers. Les assaillants, presque tous ouvriers, raconte Louis Blanc, soutenaient le feu avec l’intrépidité la plus étonnante. À leur tête combattaient trois élèves de Polytechnique : Vaneau, Lacroix et d’Ouvrier. Le premier reçut une balle dans le front qui l’étendit raide mort. Les deux autres furent grièvement blessés. On sait qu’après la victoire les élèves se réunissent à l’Hôtel de Ville où ils servent d’aides de camp au gouvernement. « Leur popularité fut immense ! »

Au lendemain des journées de 1830, des anciens élèves se rendent aux ambulances du palais de Saint-Cloud pour y visiter les blessés et faire à ceux qui en exprimaient le désir quelques cours d’instruction générale. Dans l’enthousiasme, on pense donner « à cette œuvre » un caractère durable.

Et puis c’est, quelques jours plus tard, le fameux banquet offert à l’Orangerie des Tuileries par cinq cents anciens élèves de l’École à leurs jeunes camarades combattants de Juillet. C’est au cours de ce banquet présidé par le général Bertrand, auquel avait été admis le duc d’Orléans “comme ayant suivi en amateur quelques cours de l’École ”, que fut décidée la fondation d’une Association. À ce moment, il n’est question que de maintenir le lien noué entre les anciens élèves de l’École polytechnique à l’occasion de ces journées exceptionnelles. Il s’agit “ d’établir entre tous les anciens élèves une solidarité puissante ”. Pour ceux, comme Auguste Comte, qui ont connu les années 1814–1815 et le premier licenciement de 1816 et se souviennent de l’échec du projet d’Association à cette époque pour soutenir les élèves en difficulté c’est le moment ou jamais de faire se réaliser un tel projet. Aussi n’est-il pas étonnant de retrouver Auguste Comte dans le Bureau provisoire en août 1830.

Prise de la caserne de Babylone le 29 juillet 1930.

© MUSÉE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Mais cette fois-ci l’Association se donne un programme plus généreux et plus ambitieux. Les anciens qui ont donné des cours aux blessés de Saint- Cloud font partager leur projet. Il s’agit pour l’Association “de répandre dans les classes laborieuses l’instruction qui forme la base de notre société moderne ”.

Cette idée d’éducation populaire n’est pas nouvelle. Depuis la Restauration, des cours gratuits pour les ouvriers naissent partout en France. Comme le rappelle le livre du Cinquantenaire de l’Association en 1880 : Au moment où il se produisit en France un mouvement décisif par l’avènement du régime industriel, la presque totalité des directeurs et ingénieurs placés à la tête des entreprises industrielles font d’énergiques efforts pour atteindre une supériorité qui seule pouvait leur permettre de figurer avantageusement sur le marché européen.

C’est le cas à Metz où des anciens polytechniciens comme Poncelet et Berger créent une “ Association académique” et reçoivent dans leurs cours des centaines d’auditeurs. L’initiative la plus connue est celle du baron Charles Dupin, major de l’École polytechnique en 1801, et titulaire de la chaire de géométrie et de mécanique appliquée, au conservatoire des Arts et Métiers. Il a entrepris une véritable “ croisade contre l’ignorance” et fonde à Paris, en 1824, l’enseignement des ouvriers dans les sciences de calcul, de géométrie et de mécanique. “ Ses disciples propagent dans 300 villes ! ”

Auguste Comte n’est pas indifférent à tout ce mouvement. Dans une lettre de 1825, il engage son ami Valat, professeur à Rodez, à créer en dehors de l’Université des cours en faveur des ouvriers. Partout, écrit-il, les anciens élèves de l’École polytechnique suivent cette direction. Je me glorifie de penser que c’est à cette noble École que la France devra les germes d’une éducation régénérée.

Très vite “ l’Association polytechnique” s’organise. Elle se donne un Président en la personne du duc de Choiseul-Praslin, pair de France et ancien ingénieur géographe. Auguste Comte est l’un des quatre vice-présidents, ainsi que Victor de Tracy, député et futur ministre de la Marine. Les cours s’ouvrent à l’Hôtel de Ville, puis à la mairie du 3e arrondissement et au cloître Saint- Merry. On y donne des cours d’arithmétique élémentaire, de géométrie appliquée, de dessin linéaire et de figuration, de chimie appliquée, de physique appliquée. Dès le début l’affluence est importante, “ ce qui semble démontrer un besoin réel de formation et de culture ”.

Quant à Auguste Comte, il s’est porté volontaire pour des cours d’astronomie ; un choix qui a dû laisser perplexes ses collègues de l’Association ! Dans une lettre au Président, il explique que ce cours aura pour principal objet l’exposition raisonnée des phénomènes essentiels du système du monde, accompagnée de l’indication des plus importantes applications. Il est conscient que ce cours ne sera pas d’un usage immédiat pour les ouvriers, mais qu’il leur évitera les idées fausses qu’ils peuvent avoir sur ce sujet. Quant à l’aptitude des ouvriers pour un enseignement de cette nature, je suis persuadé, que si l’on se dégage des préventions dérivées de nos habitudes sociales, on les trouverait réellement mieux disposés à concevoir nettement une telle exposition que les gens du monde qui n’ont pas fait les études préliminaires convenables, auxquels j’adresse tous les jours des cours ayant le même objet. À défaut d’un programme régulier d’études scientifiques, il répandra des notions positives et il espère éveiller en eux un juste sentiment de leur dignité par l’attrait que leur offrira un nouvel enseignement essentiellement théorique, exclusivement destiné jusqu’ici à l’usage des messieurs.

Moreau de Tours, La mort du polytechnicien Vaneau, 29 juillet 1930. © MUSÉE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Ce cours d’Astronomie, Auguste Comte va le tenir tous les dimanches, de une à trois heures de l’après-midi pendant dix-huit ans, dans la salle de la mairie du 3e arrondissement, rue des Petits-Pères (entre la Bourse et Notre-Dame-des-Victoires). Il y était très attaché, n’hésitant pas à le continuer en son nom propre pour se libérer des contraintes de l’Association, “ désireux d’aller au peuple et peut-être aussi de satisfaire sa passion de pédagogue ”. Le cours d’astronomie populaire, réuni en volume, sera publié en 1844, avec une préface importante connue sous le nom de Discours sur l’esprit positif.

Il y marque son intérêt pour les prolétaires, dont il attend un soutien et un accueil plus larges pour la philosophie positive que des lettrés et des bourgeois. En tout cas, c’est au long de ces cours d’astronomie qu’il nouera d’intéressantes relations avec ses auditeurs, parmi lesquels se recruteront les premiers prolétaires positivistes.

Cependant l’Association polytechnique ne se désintéresse pas de la situation politique. En cette fin d’année 1830, la colère de Juillet n’est pas apaisée ; la situation reste révolutionnaire.

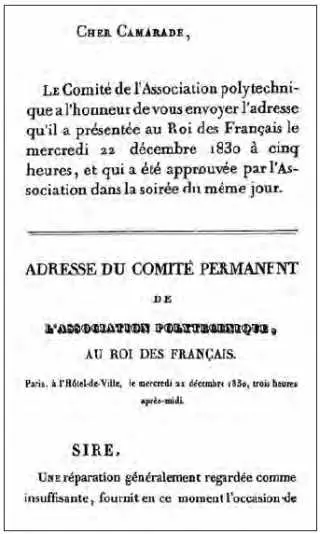

À la suite du procès des ministres de Charles X, qui échappent à la condamnation capitale, la situation est très tendue. Le 22 décembre, tandis que les polytechniciens et les étudiants parcourent la ville pour calmer la foule, à trois heures de l’après-midi, Auguste Comte rédige une Adresse au Roi des Français qu’il fait signer par ses collègues du Comité permanent de l’Association polytechnique.

Dans le plus pur style comtien, il dénonce la frivole jactance des législateurs, qui ont voulu s’attribuer la gloire et le profit d’une régénération à laquelle ils ont été généralement étrangers ; l’extrême incurie des Chambres et du Ministère pour tout ce qui concerne l’instruction du peuple ; leur dédain pour sa participation aux avantages sociaux en proportion de l’importance de ses travaux… Telles sont les causes radicales explicites ou implicites des mécontentements populaires. Aussi le Comité de l’Association polytechnique s’est cru autorisé par la pureté de ses intentions, et par les garanties que présente la composition de la société dont il émane, à s’adresser directement à Votre Majesté pour lui promettre sa participation contre toute tentative anarchique, et la supplie en même temps d’imprimer à la marche générale du gouvernement, la haute direction progressive, seule conforme au véritable esprit de la société actuelle.

Le Comité fut reçu par le Roi, la déclaration lui fut lue, mais le Roi accueillit froidement l’adresse de ses anciens commensaux du banquet. En tout cas, cette initiative provoqua des remous à l’intérieur de l’Association. Son influence politique fut définitivement anéantie, écrivent les rédacteurs du livre du cinquantenaire en 1880, la société se trouva réduite à son comité d’enseignement.

Les mêmes rédacteurs s’interrogent sur les causes d’échec des projets politiques des fondateurs : une telle association d’un millier d’hommes occupant des situations importantes, formés à la même école, ayant des aspirations communes, aurait pu avoir une influence considérable, par ses cours, dans les classes ouvrières et peser sur les destinées du pays. Mais, comme le faisait remarquer avec raison Auguste Comte : elle était dès son origine condamnée à l’impuissance par le manque d’une doctrine commune. C’est cette doctrine qu’il eût fallu d’abord former et qui, acceptée par tous les adhérents de l’Association, eût seule permis de les rallier et de leur imprimer une direction efficace.

D’ailleurs il ne tarde pas à se produire une grave scission, dès le mois d’avril 1831, due aux adeptes de Saint- Simon qui voulaient se servir de leurs cours pour propager leurs idées, contrairement à Auguste Comte qui a tenu à se tenir rigoureusement renfermé dans son enseignement scientifique de l’astronomie, fermement convaincu que toute question étrangère à la science, doit être interdite dans les leçons, sous peine de compromettre l’œuvre philanthropique de la nouvelle institution. Il fallut exclure les professeurs convaincus de déviation, mais qui s’empressent de créer une nouvelle Association.

Ce n’est qu’un des nombreux épisodes dans la vie et l’histoire de l’Association polytechnique. Elle survivra, connaîtra une nouvelle crise en 1848 et sera officiellement reconnue par l’État d’utilité publique. (Décret du 30 juin 1869.)

Quant à Auguste Comte, il lui arrivera de regretter le règne de Louis XVIII. Il l’écrira du moins, bien des années plus tard, à Georges Auddiffrent : Je dois dignement témoigner les regrets que m’inspira la chute du régime le plus honnête, le plus noble et le plus vraiment libéral de tous ceux sous lesquels j’ai vécu. En tout cas les Bourbons lui semblaient à tous égards préférables aux Orléans. Cette monarchie bourgeoise, cette “ royauté improvisée ” sentait trop l’esprit métaphysique. Et comme l’écrit Longchampt, il redoutait la pernicieuse influence des libéraux et leurs manœuvres de parti.

Pour l’heure il lui faut bien supporter le régime de Louis-Philippe, mais lorsqu’on lui demande de revêtir l’uniforme de garde national, son sang ne fait qu’un tour et il refuse tout net. Il est traduit devant le conseil de discipline et il déclare fièrement : Étant républicain de cœur et d’esprit, je ne puis prêter le serment de défendre, au péril de ma vie et de celle des autres, un gouvernement que je combattrais si j’étais homme d’action.

Il est condamné à trois jours de prison pour son refus ; mais il n’est pas à l’abri d’un procès devant la cour royale ; il fait des provisions de papier, d’encre et cire à cacheter ; il déménage une partie de sa bibliothèque et convoque ses élèves à la prison. La vérité, dira Caroline, est que M. Comte trouva qu’on le dérangeait lorsqu’on le mit à la porte au bout de trois jours.

Dans ces années-là il est vraiment républicain, mais il n’approuve les républicains que s’ils sont pacifiques. Pourtant, il va accepter d’assister les “ accusés d’avril ” arrêtés en 1834 à Paris à la suite des émeutes qui éclatent dans une douzaine de villes (celle de Paris se termine par le massacre de la rue Transnonain). Les accusés de Paris confient leur défense à un comité d’avocats et de conseils. Armand Marrast, rédacteur en chef de La Tribune, fait appel à Auguste Comte, qui se retrouve dans le comité avec des personnalités comme Étienne Arago, Barbès, Hippolyte Carnot, Pierre Leroux, Blanqui, Raspail, etc. Il y avait 164 accusés et 4 000 témoins.

Le procès commence en 1835, mais en se mêlant à la “cohue d’avril”, il voit à l’œuvre le parti républicain et constate son “ incurable anarchie ”. À l’occasion d’un grave incident provoqué par un défenseur qui injurie la Haute Cour, Auguste Comte fait une scène violente au Comité.

Ce fut sa dernière manifestation publique en politique.

Son combat à lui est dans l’ordre des idées. Et son champ de bataille, ce sera d’abord l’École polytechnique, où il est enfin entré, en 1832, par la petite porte, comme répétiteur d’analyse et de mécanique. Mais pour lui, ce n’est qu’une “ première et provisoire reconnaissance de ses mérites ”.

__________________________________________________

1. Publié sous le titre Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société dans l’ouvrage Philosophie des Sciences d’Auguste Comte (Gallimard, Collection Tel, 1996).

2. Revue Occidentale, 1895, tome I, pages 4 et 5.

3. Préface personnelle, tome II du Cours de Philosophie positive.

4. Lettre à G. D’Eichthal, 5 août 1824.

5. Lettre à Valat du 21 mai 1824.

6. Lettre à G. D’Eichthal, 1er mai 1824.

7. La vie d’Auguste Comte, par Henri Gouhier, Librairie Vrin, 1965.

8. Importante lettre à E. Tabarié, 22 août 1824.

9. Son “mode précaire d’exister” consiste essentiellement à cette époque à donner des leçons de mathématiques à des élèves qu’on veut bien lui envoyer. Les témoignages concordent pour assurer qu’il était un excellent professeur.

10. La jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme de H. Gouhier, tome III, page 300 et suite, Librairie Vrin, 1970.

11. “ Écrits de jeunesse ”, 1816–1828, “ Archives positivistes ”, 1970.

12. Voir à la note 7, référence de l’ouvrage de Gouhier.

13. Dans cette lettre délirante où il se flatte d’être médecin, il ajoute en post-scriptum : “Mon sobriquet à l’École polytechnique était Sganarelle. Mes camarades auraient-ils été alors prophètes comme j’étais hier médecin. ”

14. Auguste Comte et la philosophie positive, Émile Littré, 1863.

15. Voir note 3.

16. Notice sur l’œuvre et la vie d’Auguste Comte, Robinet, 1864.

17. Articles publiés dans “ Écrits de Jeunesse ”. Voir note 11.

18. Paul Arbousse-Bastide. Contribution sur “Auguste Comte et la folie“. Bulletin de la Société française de philosophie, 1958.

19. Revue Occidentale, tome 22, 1889.

20. Au sujet des remarques que lui fait Valat sur son style : “ Je crois avoir le style propre au sujet c’est-à-dire, le style scientifique, et non celui recommandé par les faiseurs de rhétorique. J’écris sous l’inspiration de ma pensée et sans aucune espèce d’art… il me serait impossible d’écrire d’une autre manière que celle que le moment me dicte.” Lettre à Valat, 8 septembre 1824.

21. Auguste Comte, prophète du XIXe siècle, Sernin. Éditions Albatros, 1993, page 133.

22. Déclarer la philosophie, Dominique Lecourt, PUF, 1997. Plusieurs chapitres sur Comte. À lire absolument. Les deux premières leçons du Cours sont publiées dans l’ouvrage cité en note 1.

23. Sur l’Association polytechnique, on se référera à l’article de Gérard Bodé dans l’ouvrage : Paris des polytechniciens, 1994.

24. L’étude de M. Truffau est citée dans Histoire de l’École polytechnique de Jean-Pierre Callot, Stock, 1975.