Sans jamais nous connaître / Le Molière imaginaire / Vivants / La salle des profs / Perfect days

En sacrifiant sans remords Comme un fils (Nicolas Boukhrief – 1 h 42) et La zone d’intérêt (Jonathan Glazer – 1 h 45), puis – manque de place et non mépris – Il n’y a pas d’ombre dans le désert (Yossi Aviram – 1 h 41) et Le successeur (Xavier Legrand – 1 h 52), enfin, pincement, L’homme d’argile (Anaïs Tellenne – 1 h 34), il nous reste…

Sans jamais nous connaître

Sans jamais nous connaître

Réalisateur : Andrew Haigh – 1 h 45

Une émouvante et profonde réflexion sur le mal-être d’un quadra touchant (Andrew Scott, parfait), qui a été arraché à douze ans (accident de la route) à deux parents à l’affection maladroite, et qui n’en finit pas avec ce deuil superposé à l’homosexualité qui venait et qu’ils n’avaient qu’entrevue – pour la nier.

Il va vivre, le temps de ce beau film, une rencontre homo-sexuelle fraternellement empathique avec l’unique voisin de la tour désespérément vide dont ils sont les seuls occupants, tandis qu’un envahissement onirique miraculeux va le remettre en contact trente ans plus tard, dans la maison de son enfance où il leur rend visite, avec ses parents, désormais du même âge que lui, pour des échanges et des dialogues magnifiques de justesse, de délicatesse et d’émotion.

Le film se porte alors à un niveau poignant de sensibilité. La tristesse mélancolique sur laquelle il se clôt ne peut gommer l’éblouissement de la relation renouée avec les morts.

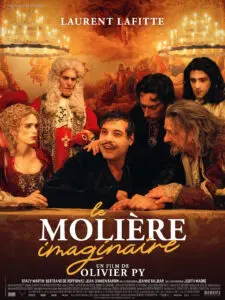

Le Molière imaginaire

Le Molière imaginaire

Réalisateur : Olivier Py – 1 h 34

Deux évidences à travers cette mise en image subjectivée des dernières heures de Molière : l’homosexualité d’Olivier Py le conduit à une lecture souvent gay de tout ce qui reste incertain dans les relations masculines ; son travail est sérieux, documenté et éclairant, sous réserve d’attention, sur le fait théâtral au sein de la troupe de Molière au début des années 1670. On voit Chapelle, excessif et caricaturé mais bien là ; Michel Baron, grand acteur du dernier quart du siècle, ici mignon ultime, embarqué dans une proximité ambiguë avec Armande Béjart et dans l’érotisation extrême de sa relation au futur Grand Condé (encore duc de Bellegarde). On voit La Grange, qui succéda à Molière à la tête de sa troupe et tint pendant trente ans le registre de son fonctionnement… Virtuosité : la mise en scène, les mouvements de caméra, un peu longs parfois (ou superflus : éphèbes nus).

Les dialogues sont instructifs (un poil grandiloquents), les acteurs excellents sauf, bémol inattendu, Laurent Lafitte qui convainc peu en moribond bien portant et phraseur. Mais, tout pesé, on recommande !

Vivants

Vivants

Réalisatrice : Alix Delaporte – 1 h 23

Très bon petit film, dynamique, enjoué, porté par des acteurs qu’on aime (Zem, Elbaz, Arbillot…) et le charme d’Alice Isaaz. Ses 26 ans de différence avec Roschdy Zem (May December, pour le coup !) décrédibilisent leur esquisse de romance, qu’il aurait mieux valu « filio-paternaliser ». Mais c’est documenté, attachant ; les personnages sont dessinés sans forcer le trait, dans l’équilibre des rôles et l’agréable diversité des caractères. Ils sont tous bons et Pascale Arbillot excellente. Trente secondes très drôles en insert du générique de fin ! Un divertissement particulièrement réussi.

La salle des profs

La salle des profs

Réalisateur : İlker Çatak – 1 h 39

Oppressant de bout en bout, avec une bande-son obsédante. Très bien joué. Une enseignante d’un collège où ont lieu des larcins récurrents manœuvre maladroitement lors du vol dont elle est victime. S’enclenche alors un processus malsain qui se retourne contre elle et transforme sa vie pédagogique en enfer. Le choix scénaristique n’est pas de porter l’affaire jusqu’à sa résolution, mais seulement de décrire méticuleusement les étapes de la détérioration d’une situation dans ce microcosme si particulier qu’est un établissement scolaire, lieu où la communauté des professeurs et celle des élèves sont condamnées à évoluer en réalité dans un rapport de force constant. Impressionnant.

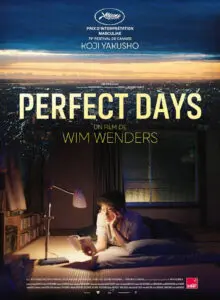

Perfect days

Perfect days

Réalisateur : Wim Wenders – 2 h 05

Les rituels du héros imposent immédiate–ment l’ennui. S’ouvre la lutte continue entre la poésie que le film porte et leur ressassement. On s’interroge… Des détails s’insèrent dans le narratif, un collègue agaçant à l’adolescence immature, sa copine. Les nettoyages continuent, les déplacements en vélo, ou en voiture au son US des sixties et des seventies, les lectures du soir… Une nièce fugueuse fait remonter des douleurs familiales. Parenthèse enchantée d’une reprise de House of the rising sun dans un boui-boui nippon. Une porte s’ouvre sur une émouvante solidarité masculine. Occupant tout l’écran (long plan final), le seul visage du merveilleux Koji Yakusho parvient à donner sens à tout ce qu’on a vu. Un film à accepter, lentement, tandis que la poésie qu’il distille nous envahit, récompense bien méritée !