Hommage à DESCARTES (V)

SON ŒUVRE PHILOSOPHIQUE

La philosophie de Descartes a fait l’objet d’appréciations si diverses, si souvent contradictoires qu’on ne saurait trop recommander à ceux qui veulent vraiment s’y initier, de commencer par lire (ou relire) les textes fondateurs.

Rappelons que l’œuvre philosophique de Descartes est répartie entre trois ouvrages principaux :

- Le Discours de la méthode (1637),

- Les Méditations métaphysiques (1641),

- Les Principes de philosophie (1644).

On a évoqué jusqu’à présent le premier et le dernier, c’est désormais surtout au second qu’ira notre attention, aux Méditations qui, de l’avis général, constituent l’exposé le plus explicite et cohérent du « cartésianisme » dans sa version originale.

Prévenons toutefois l’intéressé du parcours qui l’attend. Probablement, comme nous-même, s’interrogera-t-il plus d’une fois sur le sens d’une phrase, la validité d’une image, d’un raisonnement ou d’une conclusion.

Le risque n’est-il pas permanent avec ce type d’écrits, soit de perdre le fil du discours, soit de se laisser prendre avec l’auteur aux pièges du langage.

Que le lecteur ne se décourage pas : les esprits les plus déliés du temps, théologiens ou philosophes, enrôlés par l’infatigable et dévoué Mersenne, pour présenter leurs critiques, ont connu de semblables perplexités. Vous devrez accepter de demeurer en leur docte compagnie le temps de deux cents pages de la NRF, nourries d’une dialectique souvent subtile parfois acide entre « objections » et « réponses » articulées, les premières en quatre séries, les secondes en six. On y trouve un peu de tout : à côté de critiques pertinentes, des aberrations de lecture déconcertantes, parfois aussi des digressions ennuyeuses à souhait incitant à faire l’impasse. Serez-vous arrivés au terme de votre voyage ? Pas tout à fait. Il vous est recommandé de chercher des éclaircissements complémentaires dans divers échanges de lettres et surtout dans un texte digne d’attention :

L’entretien avec Burman, compte rendu in extenso, rédigé par un étudiant en théologie hollandais de 20 ans, d’un entretien privé avec notre philosophe qui l’accueille le 16 avril 1648 dans sa résidence d’Egmont et le retient à sa table.

Son hôte s’y révèle sous un jour naturel et de bonne compagnie, se prêtant de bonne grâce, répondant sans affectation au feu respectueux des questions et objections souvent judicieuses de son jeune interlocuteur.

On y découvre incidemment, avec quel art, il sait le mettre à l’aise, le hisser à son niveau, en un mot le séduire par la clarté pédagogique de ses propos, même s’il lui arrive d’esquiver certaines difficultés par quelque boutade ou réponse élusive.

L’entretien avec Burman, ce bol d’air frais, vous permettra d’émerger enfin de cette longue plongée dans les tréfonds cartésiens.

UN GRAND DESSEIN PHILOSOPHIQUE

Dans la quatrième partie de son Discours, Descartes avait esquissé quelques canevas de raisonnements, susceptibles à ses yeux de le mener un jour à la certitude de l’existence de Dieu. Conscient de la témérité d’un tel projet comme des insuffisances de ses premières explorations, il s’était promis d’y revenir le moment venu et après mûre réflexion de lui consacrer un essai à part entière.

Ne fallait-il pas au préalable chercher à rendre plus claires au lecteur des notions moins accessibles à l’imagination que les concepts épurés de la géométrie ? Mais pourquoi revenir avec insistance sur un sujet autant débattu dans le passé par des esprits aussi pénétrants que saint Thomas d’Aquin ?

On sait que Descartes nourrissait peu d’estime envers les théologiens. Il leur reprochait de dogmatiser à tout propos, d’étendre leur magistère hors de leur domaine, spécialement la philosophie alors pétrifiée par l’aristotélisme. Cependant la prudence la plus élémentaire lui commandait de s’interdire toute incursion dans leurs terres dont il convenait volontiers qu’elles lui étaient peu familières. Combien de fois refuse-t-il de donner son avis sur telle question touchant plus ou moins au contenu de la foi chrétienne : « c’est là affaire de théologiens, voyez avec eux. »

Surtout Descartes était conscient de l’importance qui s’attachait aux jugements sur son œuvre portés par les théologiens bien en cour ou influents, c’est pourquoi il semblait bon de solliciter leurs observations, de préférence avant publication, par l’intermédiation de ce cher Mersenne comme nous l’avons vu.

Si l’intérêt bien compris de Descartes est de ménager les théologiens et d’éviter autant que faire se peut, de prêter le flanc à leurs critiques, il l’est tout autant de ne pas attaquer de front l’aristotélisme (imposé à la suite du concile de Trente comme il a été dit). Bien qu’en perte de prestige, son empreinte dans les esprits n’en restait pas moins vivace. Il fallait donc proposer un système entièrement neuf tout en usant d’armes anciennes familières aux philosophes, c’est-à-dire emprunter à l’aristotélisme sa logique, ses syllogismes, son langage, ses propositions et jugements.

En réalité, Descartes nourrit le projet ambitieux de rendre sa philosophie acceptable par toutes les religions issues du tronc commun de la Bible : juifs, chrétiens de diverses confessions (ne séjourne-t-il pas dans un pays imprégné de luthéranisme) et musulmans.

C’est à diverses reprises qu’il s’en explique dans sa correspondance et pour finir dans cette ultime mise au point que constitue son Entretien avec Burman :

J’ai écrit ma philosophie de telle sorte qu’elle puisse être reçue partout, même chez les Turcs, sans offenser personne.

Rompant avec toutes les traditions antérieures Descartes se refuse à partir de la Révélation pour situer l’homme dans la création. Rappelons en outre que Descartes, depuis une réunion historique qui s’était tenue chez le nonce du pape en présence du cardinal de Bérulle (en novembre 1627 ?), avait été encouragé à user de ses talents pour retourner les agnostiques, « les libertins » comme on les appelait, dont l’influence grandissait.

Ces « esprits forts », qui affichaient leur scepticisme envers l’Écriture et les dogmes de l’Église et même sur la possibilité d’atteindre des connaissances sûres, ne pouvaient être touchés (pensait-on) qu’en retournant contre eux leurs propres armes. Notre philosophe qui avait en horreur les sceptiques estimait qu’il fallait les prendre au piège de leurs raisonnements et leur en montrer l’inanité en commençant par aller plus loin qu’eux sur la voie du doute. Est-il besoin de dire qu’un tel défi convenait parfaitement à son ambition et à sa tournure d’esprit, faisant assez peu de cas de ses devanciers comme en font foi plusieurs de ses écrits, par exemple :

Je suis né je l’avoue avec une tournure d’esprit telle que le plus grand plaisir de l’étude a toujours été pour moi non pas d’écouter les raisons des autres mais les trouver par mes propres moyens.

S’il est un trait permanent et dominant de sa riche personnalité c’est bien sa soif de certitude : Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment comme telle… (D. M).

Le sujet pensant des Méditations entend ne rien négliger pour l’acquérir, en mettant en œuvre une dialectique sans concession entre :

– d’un côté, son entendement, sa raison

– de l’autre, sa volonté libre, son libre arbitre éclairé par la lumière de sa raison mais sachant au besoin prendre ses distances avec l’évidence rationnelle.

Comme l’écrit excellemment un commentateur (ami du signataire : le R. P. Manteau-Bonamy).

On voit pourquoi cette dialectique est si complexe : la volonté et l’entendement se prêtent pour ainsi dire un concours mutuel, mais chacun selon sa nature propre :

- à l’entendement de saisir ce qui est certain dans les idées conçues et donc à lui, la conquête de la certitude ;

- à la volonté d’exercer son rôle de pilote et d’arbitrage : de juger, constater, craindre, décider d’une tactique pour dissiper la crainte, s’interroger, rechercher sans cesse, en un mot présider au mouvement général et le rendre efficient.

Ce dynamisme volontaire, soutenu par la volonté de vaincre entretient une tension dialectique continuelle, faisant écho à un passage du Discours de la méthode (VIe partie).

Car c’est véritablement donner des batailles, que de tâcher à vaincre toutes les difficultés et les erreurs qui nous empêchent de parvenir à la connaissance de la vérité, et c’est en perdre une que de recevoir quelque fausse opinion touchant une matière un peu générale et importante…

Le suivi de ces « batailles » requiert, de la part du lecteur des Méditations, une attention docile aux joutes qui s’y livrent et justifie pleinement l’avertissement donné dans la préface.

Je ne conseillerai jamais à personne, de… lire [mon livre], sinon à ceux qui voudront avec moi méditer sérieusement. Mais pour ceux qui, sans se soucier beaucoup de l’ordre et de la liaison de mes raisons (rationum mearum seriem et nexum comprehendere non curantes), s’amuseront à épiloguer sur chacune des parties comme font plusieurs, ceux-là, dis-je, ne feront pas grand profit de la lecture de ce traité.

LE « COGITO »

Commençons par résumer la démarche des deux premières Méditations afin d’en saisir le processus analytique.

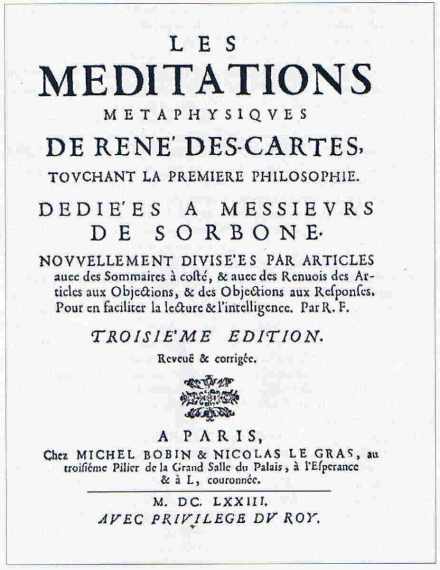

- L’édition originale en latin paraît à Paris en 1641 sous le titre Meditationes de Prima Philosophia in dua dei existentia et animae immortalis demonstratur.

- La deuxième édition est publiée à Amsterdam en 1642 (elle annonce la démonstration de la distinction de l’âme et du corps car d’elle-même la raison ne peut nous assurer que l’âme est indestructible).

- La traduction en français par le duc de Luynes paraît en 1647 sous le titre Méditations métaphysiques de René Descartes, enrichie des « objections des théologiens et réponses de l’auteur ».

- Le frontispice reproduit ci-dessus est celui de la troisième édition en français.

I – Constat de départ : tout ce que j’ai reçu pour assuré, je l’ai appris par la médiation de mes sens qui peuvent me tromper. L’expérience et la prudence me commandent de ne pas m’y fier, à la limite de mettre en doute l’existence même des choses corporelles, sinon leur essence qui est d’ordre mathématique.

L’hypothèse d’un mauvais génie qui me tromperait ne pouvant par surcroît être écartée, il me faut en tout état de cause suspendre tout jugement à l’égard des objets. De ce côté, mon incertitude est donc totale.

II – Ne suis-je pas cependant quelque chose quand je me suis ainsi persuadé ou que j’ai pensé quelque chose ? Aurai-je été abusé par quelque trompeur ? Si tel est le cas, il reste qu’il n’y a pas de doute sur le fait que je suis, que j’existe toutes les fois que je le conçois tout autant que je pense : « Cogito ergo sum ».

Je suis donc une chose qui pense, une « res cogitans ». De cela je suis certain et je nie absolument que le moi pensant soit un corps, c’est-à-dire une chose étendue et divisible, une « res extensa ».

Avant de poursuivre, attardons-nous à cette première étape du discours conclue sur le Cogito. Cette sentence-clé, sans doute la plus célèbre de l’immense littérature philosophique est révélatrice : pour les uns de l’originalité du génie de son auteur, pour les autres, de la vacuité d’un système faisant fi de la logique et plus ou moins fondé sur un solipsisme (du latin solus : seul et ipse : soi-même).

Ne nous attardons pas sur le « doute hyperbolique » cartésien, généralement bien compris comme étant d’ordre purement méthodologique et tactique, n’ayant rien à voir avec le scepticisme usuel. Ce doute répond à la nécessité de se libérer de l’esclavage des idées sensibles comme des idées reçues « par ouï-dire » pouvant faire écran à la réalité, et même si la quête métaphysique l’exige, de se désengager de la contrainte des vérités mathématiques.

Ce passage du plan de la nature de mon esprit au plan métaphysique qui le transcende et le met en question fait apparaître dans le procès du doute exhaustif, une discontinuité qui rend très manifeste l’intervention de mon libre arbitre (1re Méditation).

L’objection la plus commune au Cogito ergo sum (au temps de Descartes et même au nôtre) consiste à faire observer que la pensée présuppose l’existence et non l’inverse, pourquoi bousculer ainsi l’ordre naturel des choses ?

Il est clair cependant que, si la réalité existante est première dans « l’ordre ontologique », la pensée ne l’est pas moins dans l’ordre de la connaissance ou « ordre des raisons ». Toute la question en litige se ramène en définitive à celle-ci :

L’ordre des choses est-il premier relativement à l’ordre des raisons ? (ou vice-versa). Faisons grâce ici aux lecteurs des arguments avancés de part et d’autre par les spécialistes de Descartes qui, comme Guéroult et Alquié, se sont affrontés à ce sujet (les arguments avancés par le premier ne manquent pas d’étonner de sa part). Le primat apporté par Descartes à l’ordre de la connaissance est légitimé par la logique même de sa démarche.

Commençons par interroger l’auteur qui ne manque pas de nous éclairer à ce sujet dans le Discours de la méthode où il dit renoncer « à distinguer les formes ou espèces de corps qui sont sur la terre si ce n’est qu’on vienne au devant des causes par les effets et qu’on se serve de plusieurs expériences particulières. »

Il se montre encore plus explicite dans les « réponses aux objections » :

… Je n’ai pas cherché quelle est la cause de mon être, en tant que je suis composé de corps et d’âme, mais seulement et précisément en tant que je suis une chose qui pense. Ce que je crois ne servir pas peu à ce sujet, car ainsi j’ai pu beaucoup mieux me délivrer des préjugés, considérer ce que dicte la lumière naturelle, m’interroger moi-même, et tenir pour certain que rien ne peut être en moi, dont je n’aie quelque connaissance. (1re obj.).

Du connaître à l’être la conséquence est bonne parce qu’il est impossible que nous connaissions une chose si elle n’est en effet comme nous la connaissons : à savoir, existante si nous concevons qu’elle existe, ou bien de telle ou telle nature s’il n’y a que sa nature seule qui nous soit connue. (7e obj.).

L’affaire est dès lors entendue : aux yeux de Descartes le Cogito procède de la recherche du commencement au sens radical de l’être suffisamment déployé dans les manifestations de « l’apparaître à soi » (l’expression est du philosophe Michel Henry). Cet « apparaître à soi » qui est d’ordre phénoménologique, Descartes l’appelle la pensée plus exactement l’expérience vécue dans l’intimité au cours de laquelle je me découvre comme une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Certes ce n’est pas peu si toutes ces choses appartiennent à ma nature. Ainsi je pense avant de me reconnaître comme créature selon l’ordre de l’intelligibilité.

Descartes ne prétend nullement élucider ce que être veut dire et par là, proposer une théorie ontologique avouant même un jour à la princesse Élisabeth, son incapacité à cela : « De l’âme je n’ai pratiquement rien dit », l’âme trouve son essence dans la pensée, Descartes ne va pas plus loin.

L’EXISTENCE DE DIEU SELON DESCARTES

Le pas décisif suivant de la démarche cartésienne est l’invention de Dieu, objet des troisième et quatrième Méditations.

Pour ne pas faire comme les scolastiques qui raisonnent du dehors et donc sans certitude personnelle, l’auteur commence par s’interdire de sortir de l’immanence de son être pensant : Je fermerai maintenant les yeux, je boucherai mes oreilles, je détournerai tous mes sens, j’effacerai même de ma pensée toutes les images des choses corporelles… et ainsi m’entretiendrai seulement moi-même et considérant mon intérieur je tâcherai de me rendre peu à peu plus familier à moi-même. Je suis une chose qui pense, c’est-à-dire qui doute, qui affirme, qui nie, qui connaît peu de choses, qui en ignore beaucoup, qui aime, qui hait, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent.

Et Descartes de s’interroger : y a‑t-il une autre intuition qui soit aussi claire, aussi évidente, aussi lumineuse que le Je pense donc je suis ? Il se livre d’abord à une longue analyse de la genèse et de l’objet de nos idées.

– Les unes sont comme l’image imprimée dans l’esprit d’une chose extérieure perçue par les sens, étant à leur objet ce qu’un portrait est à son modèle.

Descartes par Jean Weenix (1647), musée d’Utrecht. Mundus est fabula peut-on lire sur le grand livre tenu ouvert par Descartes. Cette allusion emblématique est-elle une idée du peintre ou une suggestion de son modèle ? Des exégètes de l’œuvre du philosophe ont noté diverses allusions semblables dans ses lettres telles que « La fable de mon monde » (lettre à Mersenne du 25 novembre 1630), « Mon petit recueil de rêveries » (parlant de sa physique dans une lettre à Guez de Balzac du 5 mai 1631) (Descartes par Mme Rodis-Levis).

Il ne manque pas d’observer par la suite :

Les idées qui me représentent les substances sont sans doute quelque chose de plus et contiennent en soi plus de réalité objective c’est-à-dire participent par représentation à plus de degrés d’être ou de perfection que celles qui me représentent seulement des modes ou accidents.

– D’autres procèdent de l’assemblage d’éléments disparates, par exemple un corps de femme et une queue de poisson en quoi Il me semble que les sirènes, hippogriffes et autres semblables chimères sont des fictions et inventions de mon esprit…

– Il y a des idées qui ne correspondent à rien de réel comme dans les rêves.

- D’autres, outre cela, ont quelques autres formes comme lorsque je veux, que je crains, ce genre de pensée, les unes sont appelées volontés ou affections, et les autres jugements…

Et ainsi de proche en proche, Descartes en vient à élire comme deuxième idée, celle de l’infini qui est d’essence mathématique et par là se fonde, non sur l’évidence des choses mais sur des propositions indémontrées, des évidences par intuition, dont on tire d’autres évidences par déduction. Qu’un être borné conçoive le sans bornes, cette idée ne peut venir que de l’infini…

Et je ne me dois pas imaginer que je ne conçois pas l’infini par une véritable idée mais seulement par la négation de ce qui est fini (ou indéfini, car, à ajouter sans cesse du fini au fini, on reste dans le fini). L’idée de Dieu, par laquelle je me représente un être infini, éternel, tout puissant, souverainement bon, créateur de toutes choses… qui n’est évidemment l’idée d’aucune chose extérieure, serait-elle une fiction ? L’idée de parfait qui est en moi montre à l’évidence que Dieu seul en est la cause, car je ne peux en être la cause, moi qui suis imparfait. Comme il doit y avoir pour le moins autant de réalité dans la cause efficiente et totale que dans son effet, Dieu est la réalité unique subsistant comme être parfait. Cette idée, comme l’idée de moi-même, est née et produite avec moi dès lors que j’ai été créé.

Descartes précise ici que c’est librement que sa volonté affirme l’existence de Dieu, liberté garantie par l’entendement. Sachant que Dieu est parfait : je reconnais qu’il est impossible que jamais il me trompe puisqu’en toute fraude et tromperie, il se rencontre quelque sorte d’imperfection… Ainsi je connais que l’erreur, en tant que telle, n’est pas quelque chose de réel qui dépende de Dieu mais que c’est seulement un défaut1.

Car en effet ce n’est point une imperfection en Dieu, de ce qu’il m’a donné la liberté de donner mon jugement, ou de ne le pas donner, sur certaines choses dont il n’a pas mis une claire et distincte connaissance en mon entendement ; mais sans doute c’est en moi une imperfection, de ce que je n’en use pas bien, et que je donne témérairement mon jugement, sur des choses que je ne conçois qu’avec obscurité et confusion.

Présumons qu’avant d’entamer la dernière étape (celle des cinquième et sixième Méditations de cette chevauchée en six journées), le lecteur a peut-être conçu certains soupçons quant à la fiabilité des raisonnements tenus.

Il s’est par exemple étonné de certains sauts d’obstacles conceptuels comme si l’idée d’un concept aussi abstrait que l’infini mathématique impliquait son existence, comme si l’existence une fois admise dans l’ordre quantitatif entraînait l’existence dans l’ordre qualitatif (perfection…).

Les écrits de Descartes ne fournissant pas toujours les éléments de réponse force est d’y suppléer, non sans risques.

Sur le premier point il semble que l’image soit bonne mais à titre seulement d’analogie. Ce sont les sens, par la contemplation du firmament, qui suggèrent d’abord à l’homme l’idée de l’infini. Il est non moins vrai que le mathématicien a su adapter à ses propres besoins cette notion virtuelle (au même titre que le zéro algébrique ou le point en géométrie) en lui assignant un rôle clairement défini tant en théorie des nombres qu’en géométrie euclidienne (les points dits « cycliques »).

Il nous est apparu en second lieu que l’on suivait mieux le cheminement des réflexions de Descartes si l’on prenait en considération au moins deux choses :

1) ses réflexions sont le fruit d’un esprit animé d’une foi chrétienne foncière transmise à l’origine et de son propre aveu, par sa nourrice, mûrie par la suite au contact de ses maîtres et amis jésuites. Sa quête de certitude de l’existence de Dieu s’opère donc a posteriori dans le débat dialectique auquel se livrent entendement et libre arbitre. C’est bien ce dernier qui assume le rôle directeur en fonction de l’objectif et veille à ce que soient levés les obstacles. Seul un philosophe chrétien pouvait opérer de la sorte.

2) Descartes, qui détestait qu’on lui découvre des devanciers, amalgame pourtant avec un art consommé des éléments puisés à deux sources essentielles : Platon d’une part, la scolastique de l’autre, ce que nous avons maintenant à examiner.

Sources platoniciennes

Invitons ici le lecteur à se reporter à l’encadré de la page 23 du numéro de juin-juillet, pour le commentaire du passage du Timée de Platon, rappelé ci-dessous pour plus de commodité.

… Dans le langage pythagoricien, cette opposition entre créature et créateur, ce second couple de contraires, s’exprime comme corrélation entre ce qui limite et ce qui est illimité, c’est-à-dire ce qui reçoit sa limitation du dehors. Le principe de toute limitation est Dieu. La création est de la matière mise en ordre par Dieu, et cette action ordonnatrice de Dieu consiste à imposer des limites. C’est bien là aussi la conception de la Genèse. Ces limites sont ou des quantités ou quelque chose d’analogue à la quantité. Ainsi, en prenant le mot dans son sens le plus large, on peut dire que la limite est nombre. De là la formule de Platon : « Le nombre est l’intermédiaire entre l’un et l’illimité, le un suprême est Dieu et c’est lui qui limite. »

Ce sont bien les mêmes concepts qui sous-tendent la démarche cartésienne même s’ils sont formulés un peu différemment : les Grecs, qui ignoraient l’usage du zéro, se contentaient en mathématiques du concept d’indéfini. En revanche, l’illimité ramenait à « l’un », avait une dimension cosmique et religieuse d’unité harmonique du monde, animé et assumé par l’être dans toute sa plénitude : Dieu.

Descartes et Platon s’accordent sur la distinction irréductible dans l’ordre ontologique, entre deux mondes, deux principes primitifs : l’indivisible et le divisible dont l’union contre nature pose problème chez l’un comme chez l’autre.

Sources scolastiques

Dans sa quête de certitude de l’existence de Dieu, Descartes n’ignore pas, sinon redécouvre vite qu’il n’a guère d’autre alternative que de puiser dans le riche fonds hérité des scolastiques, notamment saint Anselme de Canterbury (1033−1109) et saint Thomas d’Aquin (1228−1274) et ses Quinque Viae.

N’appréciant guère ce dernier, il ne peut qu’être séduit par les propositions de saint Anselme comme La vérité est la rectitude qui seule est compréhensible par l’esprit.

Pour saint Anselme Dieu est déterminé comme ce qui est tel qu’à priori rien de plus grand, de plus parfait, ne peut être pensé. Si donc on admet que ce qui est plus parfait est non seulement pensé mais existe, on est sur une voie dont le terme est Dieu. Descartes reprend donc cet argument qui, selon le philosophe Pierre Guenancia, revient à dire que le moins suppose le plus et non l’inverse. Il ne peut toutefois ignorer que la preuve de saint Anselme a été récusée par saint Thomas, ce qui lui interdit de s’en tenir à l’idée présente dans l’esprit de l’homme de niveaux gradués de perfection, qui, telle l’échelle de Jacob, s’élancent vers le ciel pour mener à la porte du Royaume. Au risque d’une pétition de principe, l’idée de Dieu doit donc être « première », mise par Dieu lui-même dans l’esprit de l’homme : qu’est-ce que l’homme sinon un être qui a l’idée de Dieu et qui est l’idée de Dieu, ce qui peut aussi bien se formuler dans un registre voisin qui espère en Dieu et qui est l’espérance de Dieu.

Observons que l’accent mis par Descartes sur « l’innéisme » de l’idée de Dieu constitue l’un des thèmes privilégiés, récurrents de l’anthropologie chrétienne avant comme après Descartes. L’homme ne serait pas lui-même s’il n’avait pas en lui l’esprit qui est de Dieu, même en dehors du contenu de la Révélation (saint Thomas).

Descartes ne saurait sur ce point être récusé par les grands théologiens de notre temps tel le R. P. de Lubac2 qui a exploré en profondeur comme nul ne l’avait fait auparavant le phénomène universel selon lequel l’homme conscient de sa finitude est un être consumé du désir de sa libération, ayant en lui l’idée d’un être transcendant à sa propre nature, possédant la vie dans toute sa plénitude :

« En tout homme, le fond de l’âme est capable en certaines circonstances privilégiées, d’éprouver quelque chose de la présence divine même si la raison n’a pas d’abord joué son rôle, même si elle ne sait pas reconnaître la réalité qui vient de se faire sentir… Le mystère de l’homme est toujours en dehors des prières de l’homme, car il est qualitativement autre que tout objet des sciences humaines mais en même temps il concerne l’homme, il nous atteint, il agit en nous et sa révélation nous éclaire sur nous-même. » (R. P. de Lubac dans Surnaturel, 1946).

Observons enfin, pour clore ces observations sur les traces scolastiques sous la plume de Descartes (il existe à ce sujet des mémoires entiers !) que nombre de ses idées sont en phase avec celles qui étaient en faveur au cours de la première scolastique qui s’achève au XIIe siècle. Elles renvoient aux questions débattues dans la querelle dite « des universaux ». Un point qui sera éclairci dans le prochain article.

Ve et VIe Méditations

Elles sont assez difficiles à résumer, aussi a‑t-on pris le parti d’en présenter seulement quelques extraits, choisis comme autant de jalons d’un discours où s’entrecroisent toutes sortes de considérations, notamment psycho-physiologiques. Descartes vise maintenant à ajuster la vérité de sa pensée et de ses idées à la vérité des choses.

« Il me reste beaucoup d’autres choses à examiner touchant les attributs de Dieu et touchant ma propre nature, c’est-à-dire celle de mon esprit » … « Maintenant (après avoir remarqué ce qu’il faut faire ou éviter pour parvenir à la connaissance de la vérité), ce que j’ai principalement à faire, c’est d’essayer de sortir et de me débarrasser de tous les doutes où je suis tombé les jours passés et voir si l’on ne peut rien connaître de certain touchant les choses matérielles…

Je dois considérer leurs idées en tant qu’elles sont en ma pensée et voir quelles sont celles qui sont distinctes et quelles sont celles qui sont confuses… »

Une fois de plus le discours va s’appuyer sur les mathématiques, notamment sur l’exemple banal des « figures triangulaires rectilignes de toute nature dont on ne peut avoir le moindre soupçon que jamais elles ne soient tombées sous le sens et je ne laisse pas toutefois de pouvoir démontrer diverses propriétés touchant leur nature, lesquelles doivent être toutes vraies puisque je les conçois clairement » (telles : la propriété selon laquelle la somme des angles est toujours égale à deux droites, la relation entre les carrés des côtés d’un triangle rectangle, etc.).

« Je trouve manifestement que l’existence ne peut non plus être séparée de l’essence. »

Je suis en droit de conclure que de même qu’en Dieu l’existence est inséparable de son essence (par mon idée de parfait « je touchais Dieu sans le comprendre dans son infinité… ») de même l’essence des choses est d’ordre mathématique et « ainsi je reconnais très clairement que la certitude et la vérité de toute science dépendent de la connaissance du vrai Dieu… »

« Je sais que toutes les choses que je conçois clairement et distinctement, peuvent être produites par Dieu telles que je les conçois, il suffit que je puisse concevoir clairement et distinctement une chose sans une autre, pour être certain que l’une est distincte ou différente de l’autre… »

« Et quoique… j’aie un corps auquel je suis très étroitement conjoint ; néanmoins, parce que d’un côté j’ai une claire et distincte idée de moi-même, en tant que je suis seulement une chose qui pense et non étendue, et que d’un autre j’ai une idée distincte du corps, en tant qu’il est seulement une chose étendue et qui ne pense point, il est certain que ce moi, c’est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu’elle peut être ou exister sans lui… »

« D’où est-ce donc que naissent mes erreurs ? C’est à savoir, de cela seul que, la volonté étant beaucoup plus ample et plus étendue que l’entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes limites, mais que je l’étends aussi aux choses que je n’entends pas ; auxquelles étant de soi indifférente, elle s’égare fort aisément, et choisit le mal pour le bien, ou le faux pour le vrai. Ce qui fait que je me trompe et que je pèche. La volonté et l’entendement doivent donc s’accorder pour réaliser la certitude… »

« Je dois rejeter tous les doutes de ces jours passés comme hyperboliques et ridicules… »

« Les raisons desquelles on peut conclure à l’existence des choses matérielles… ne sont pas si fermes ni évidentes que celles qui nous conduisent à l’existence de Dieu et de notre âme … et c’est tout ce que j’ai eu dessein de prouver dans ces six Méditations… »

RETOUR SUR LE COGITO

Comment ne pas voir qu’au terme des six Méditations, un renversement dans l’ordre des certitudes s’est opéré.

Première dans l’ordre d’acquisition, cette auto-saisie du Cogito est validée comme signe certain de ma propre existence, seulement après que se soit imposée à son tour l’existence du vrai Dieu (« non trompeur ») à laquelle Descartes accorde dès lors le primat dans l’ordre des certitudes. Comme le fait finement observer un commentateur de Descartes à la fin du siècle dernier (un « non-philosophe », de ce fait rarement consulté), Émile Faguet : « Il y a dans l’idée du Cogito et l’idée de Dieu une réciprocité de bons offices, les deux idées sont consubstantielles l’une à l’autre… Descartes est un chrétien profondément pénétré de pensée chrétienne qui a tout fondé sur l’évidence en rattachant l’évidence elle-même à la bonté de Dieu et à sa tendresse envers ses créatures, idée qui ne serait jamais venue à un homme avant l’avènement du christianisme… »

La redécouverte de Descartes par les penseurs du XIXe siècle s’est effectuée au prix de l’occultation d’éléments essentiels de sa philosophie : fascinés en quelque sorte par le Cogito, « Ils s’y sont attachés et ils s’y sont enfoncés de toutes leurs forces et ils n’ont tiré des conséquences, des inductions, des théories et toute une philosophie que du Cogito et du principe d’évidence dont le Cogito est la formule. C’était d’une part trahir Descartes, c’était d’autre part tirer Descartes du côté du système philosophique où il n’a jamais voulu aller. »

Cet exemple est symptomatique des avatars du cartésianisme, de son destin singulier de « système philosophique » (cf. annexe) à géométrie variable (si on ose le qualifier ainsi) au gré des lectures plus ou moins réductrices accordées aux idées dominantes de chaque époque comme du zèle mis par tel ou tel commentateur à l’annexer ou le rejeter (ce qui justifie soit dit incidemment la citation de Paul Valéry placée en exergue de cet article).

Ces mésaventures ne mettent cependant pas Descartes à l’abri d’un certain nombre de réticences ou critiques fondées, adressées à sa philosophie laquelle n’est pas exempte, il s’en faut, (comme tant d’autres il est vrai !) de sérieuses faiblesses.

Nous nous proposons de les examiner dans un prochain sixième et dernier entretien consacré à notre philosophe national, aidés dans cette tâche difficile par les témoignages portés par quelques-uns de ses exégètes les plus clairvoyants du moins à nos yeux.

Annexe : systèmes philosophiques

Au risque d’allonger le présent texte et à titre préliminaire d’information utile par la suite permettons-nous de rappeler au lecteur, ce que l’on doit entendre par « Systèmes philosophiques » dont le « cartésianisme » constitue un exemple accompli (comme avant lui, le platonisme, l’aristotélisme, l’augustinisme, le thomisme et après lui le spinozisme, etc.)

Par ce terme générique, on désigne des doctrines philosophiques, des visions du monde plus ou moins globales, constituées d’un ensemble de propositions ou d’explications, visant à l’autosuffisance.

Naturellement, celles-ci doivent être cohérentes, satisfaire à l’exigence de non-contradiction interne entre ses divers éléments, sous peine de disqualification, ce dont on ne saurait juger qu’en fonction du langage et de l’axiomatique utilisés.

Observons qu’aucune contrainte normative ne s’ajoute à ces exigences minimales, en l’absence de consensus, au demeurant bien problématique, sur les fondements, la nature et la finalité de la philosophie.

On ne saurait en conséquence s’étonner du foisonnement de points de friction, voire de contradictions flagrantes entre systèmes différents. C’est ainsi que, passée d’une philosophie à une autre, une même idée peut changer de sens ou de rôle ; simple incidente dans l’une, elle peut être clé de voûte dans une autre. Par exemple le fameux « Cogito ergo sum » de Descartes a une toute autre portée architectonique que le « si enim fallor, sum » de saint Augustin,* quand ce dernier observe incidemment que le fait de se reconnaître faillible, témoigne de sa pensée et par là de sa propre existence.

Il est donc hors de propos d’exiger de la philosophie, fût-elle jumelée à la science comme le sera plus tard la phénoménologie, d’être vraie à sa manière et par là de renoncer à sa mission.

En effet, à ceux n’admettant que les vérités scientifiques, ne peut-elle légitimement répondre : « Qu’est-ce que la vérité ? » Le savoir scientifique lui-même ne repose-t-il pas sur des postulats invérifiables, laissant à la réflexion un espace de liberté. Comprenons bien pour conclure que la rivalité des systèmes apparaît sans issue.

Si la solidité d’un système philosophique réside dans la cohésion de sa structure, sa fragilité se révèle dès que l’on isole l’un de ses éléments pour l’examiner séparément, celui-ci perd du même coup son statut organique pour n’être plus qu’une « opinion », ordinairement contestable, avec le risque de déboucher sur un débat sans issue.

C’est bien ce qui est arrivé plus d’une fois à Descartes comme nous le verrons.

____________________________________________________

(*) Considéré par le grand philosophe allemand Max Scheler (1874−1928) comme le seul « vrai philosophe chrétien ».

____________________________________________________________

1. Au sens du « manque » (le « privatio » de saint Thomas d’Aquin).

2. Dont on a célébré l’an dernier le centenaire de la naissance. Ce grand théologien reconnu tardivement par les autorités de l’Église catholique a notamment exploré en profondeur l’appétit foncier du divin à l’origine des grandes religions (pas moins de trois ouvrages consacrés au bouddhisme !) ainsi que les processus conduisant à l’athéisme moderne.