La fin de l’avantage comparatif de la révolution industrielle

Ceux d’entre nous qui sont arrivés à l’âge d’homme au milieu de ce siècle, en Europe et en Amérique du Nord, ont eu très nettement conscience d’appartenir à des peuples privilégiés. En effet, nous vivions au moins dix fois plus à l’aise, dans nos pays, que le reste du monde. Pourtant, nous nous étions efforcés d’apporter nos lumières au reste de la planète, en en colonisant une grande partie.

Nous n’étions pas loin de croire à une supériorité sinon innée, du moins culturelle, car nos productions demeuraient sans concurrence même en régime de liberté des échanges :

– le Tiers-monde continuait à acheter nos produits fabriqués à l’aide de nos salaires élevés,

– cependant que nous lui achetions des matières premières ou des produits exotiques produits avec des bas salaires.

Pour ma part j’ai acquis un soupçon sur l’origine de cet état de choses un jour où je m’efforçais de comprendre ce qui se passait pour qu’il y ait aux Indes des famines à répétition. L’on envoyait régulièrement aux Indiens dans ces occasions des navires chargés de sacs de blé. J’ai effectué un calcul idiot mais qui m’a cependant mis sur la piste de la vérité. Je me suis dit en effet que si chacun des affamés consommait un kilo de blé par jour, l’on aboutissait, après deux mois de famine, à avoir transporté un poids équivalent à celui des Indiens secourus. Je me demandais donc si, tant qu’à faire, il ne serait pas avisé de transporter une fois pour toutes les Indiens dans un pays industrialisé et producteur de blé, en Amérique par exemple. Ce raisonnement était évidemment idiot puisqu’il n’est pas possible d’empiler des Indiens comme on empile des sacs de blé dans les navires. Mais il me mettait sur la piste d’une constatation qui tenait à la politique d’immigration qu’appliquaient les pays industrialisés et notamment les États-Unis d’Amérique.

Ces derniers en effet admettaient bien chaque année 500 000 à 1 million d’immigrants, mais ils avaient soin d’écarter certaines catégories : les prostituées, les Asiatiques et les anarchistes. Aussi bien, même à l’heure actuelle, les États-Unis sont peuplés de 230 millions de Blancs, de 25 millions de Noirs, de 1,5 million d’Esquimaux et de 3,5 millions d’Asiatiques seulement.

Il y avait donc une distorsion de fait dans la liberté de concurrence réelle que l’on se targuait d’appliquer. On restreignait les échanges d’hommes alors qu’on exigeait le libre passage pour les produits.

En tout cas, même en admettant qu’il ne fût pas possible de transporter massivement des travailleurs d’un continent à un autre, pourquoi des hommes d’affaires entreprenants, issus des pays industrialisés, ne se rendaient-ils pas en Asie pour faire travailler les Asiatiques là où ils étaient, en y apportant les moyens mécaniques des pays industriels, de façon à tirer parti des bas salaires asiatiques ?

En fait je réalisais fort bien les raisons de cette impossibilité, car je vivais précisément à cette époque en Asie du Sud-Est. Un fait était certain : il n’était pas possible d’organiser dans ces pays des industries manufacturières destinées à concurrencer celles d’Europe ou d’Amérique parce que la gestion de ces industries aurait été beaucoup trop aléatoire. Il fallait en effet un mois de bateau pour se rendre d’Europe ou d’Amérique en Asie du Sud-Est. Les télécommunications se faisaient essentiellement par morse, et les premiers essais radiotéléphoniques étaient des concerts de crachouillis. Un industriel manufacturier établi en Asie du Sud-Est et qui aurait eu des problèmes dans le fonctionnement de ses machines aurait perdu un temps fou à faire venir des pièces de rechange ou à disposer de techniciens appropriés. En effet, l’ensemble très complexe des industries d’équipement qui fournissent les industries manufacturières était extrêmement concentré, dans les principaux centres des pays où s’était produite la révolution industrielle (presque toujours auprès de bassins miniers).

C’est pourquoi les seules industries manufacturières qui s’étaient établies en Asie avaient été des industries destinées à satisfaire des besoins locaux simples et de grande ampleur : surtout des industries textiles et des brasseries.

Les relations entre les pays industrialisés et les pays asiatiques n’étaient donc pas des relations de concurrence : les premiers délivraient des produits industriels, tandis que les seconds troquaient contre les fabrications des premiers leurs matières premières et leurs denrées exotiques. C’était du troc et non de la concurrence.

Un cloisonnement économique millénaire

On peut se demander comment on en était arrivé là, car dans toute l’histoire de l’humanité jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’Europe et l’Asie avaient connu le même type de développement.

Pas plus tard qu’au XVIIIe siècle les civilisations européennes et asiatiques évoluaient encore parallèlement les unes aux autres comme elles l’avaient fait depuis la nuit des temps, avec des hauts et des bas en faveur tantôt des unes tantôt des autres. C’étaient des civilisations agricoles et textiles, où le génie humain avait connu de fort beaux développements dans l’artisanat et l’architecture. Dans l’un et l’autre groupe de pays, les sciences, la philosophie et la civilisation avaient connu des progrès analogues, avec des avantages tantôt pour les Arabes, tantôt pour les Européens, tantôt pour les Indiens et tantôt pour les Chinois.

Dans l’ensemble du monde, les gens très riches roulaient carrosse et habitaient des palais tandis qu’une grande population de pauvres gens vivait chichement du travail de la terre. Il suffit, pour réaliser combien il y a peu de temps qu’il en était ainsi chez nous, de se remettre en mémoire le rapport d’Arthur Young sur l’état de l’agriculture française juste avant la révolution de 1789 : c’était un état très misérable.

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, de 1750 à 1800 la puissance chinoise, en particulier, passait par un point culminant. L’Empire du Milieu s’étendait alors sur 12 millions de km2 et connaissait une grande prospérité. Il comptait 200 millions d’habitants et la flotte chinoise fréquentait jusqu’aux côtes d’Afrique orientale. En comparaison des 200 millions de Chinois, la France de 1800 comptait 25 millions d’habitants, la Grande-Bretagne 10 millions, la Russie 25 millions et les USA 5 millions.

Mais, en fait, ces deux mondes assez comparables, l’Européen et l’Asiatique, étaient isolés par la distance. Malgré les liaisons établies par Marco Polo ou ses prédécesseurs et malgré l’existence des caravanes des épices et de la soie, les échanges de marchandises d’un groupe de pays à l’autre ont conservé très longtemps un caractère de voyage à la grande aventure. Reportons-nous, pour le constater, à la situation, pratiquement contemporaine pour lui, qu’Alexandre Dumas a décrite dans Monte-Cristo : dans cet épisode marseillais qui se déroulait sous l’Empire et la Restauration, le capitaine de navire marchand Edmond Dantes, futur comte de Monte-Cristo, était parti aux Indes pour le compte de son armateur. Celui-ci jouait sa fortune sur l’éventualité ou non d’un retour à bon port de ses navires. Alexandre Dumas nous montre comment il fut ruiné, puis, plus tard, miraculeusement enrichi par le retour d’un bateau organisé en sous-main par le héros du roman.

Il fallait à l’époque un minimum de cinq mois pour établir la liaison par mer entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est. Les délais ont continué à se compter par mois entiers, même au début du XVIIIe siècle, lorsque sont apparus les célèbres voiliers rapides qu’étaient les Clippers. Rapides mais de petit tonnage, ces bateaux étaient consacrés au transport de produits précieux tels que le thé ou l’opium.

Même en 1939 « la Malle des Indes » qui était le service le plus rapide pour transporter du courrier ou quelques marchandises urgentes aux Indes mettait quinze jours et demi bien que la première partie du trajet entre Londres et Brindisi fut accomplie en quarante-huit heures et malgré l’existence du canal de Suez.

Tout cela explique que la distance soit demeurée un facteur primordial des relations internationales une fois apparue en Europe et en Amérique la révolution industrielle.

Le fait nouveau de la révolution industrielle

La révolution industrielle, dont nous savons les puissantes conséquences économiques, a été le fait de la mise en oeuvre de moyens très lourds, grâce à l’utilisation de la machine à vapeur.

Ce n’est pas le fait lui-même de l’invention de la machine à vapeur qui a déclenché la révolution industrielle. La machine à vapeur en effet a été découverte dès 1770 par J. Watt. Mais, en 1800 encore, s’il existait bien un millier de machines à vapeur, celles-ci n’étaient utilisées que dans l’industrie sidérurgique, pour actionner les soufflets des hauts fourneaux. C’est en Angleterre, qu’a été prise l’initiative de rendre cette machine mobile en la mettant sur des rails, ce qui a donné naissance au chemin de fer. Ce fut une révolution considérable. En effet le chemin de fer a permis de déplacer aisément des masses très pondéreuses, ce qui a favorisé les productions en grandes séries et ce qui a orienté, cette fois, les applications de la machine à vapeur vers des industries fortement mécanisées.

Les dispositifs mécaniques qui ont été alors utilisés n’étaient pas un apport récent de l’esprit humain. En effet chez Léonard de Vinci, au XVe siècle, et même chez les prédécesseurs de ce grand génie, l’on trouve la description d’une multitude de mécanismes à engrenages auxquels il ne manquait qu’une force supérieure à celle de l’homme et des animaux pour obtenir des productions de séries. Ces productions devenaient réalisables dès lors que l’on pouvait approvisionner des matières premières et du charbon en grande quantité grâce au chemin de fer, et actionner les engrenages grâce à des machines à vapeur.

Des applications innombrables se sont alors développées, desservies par une industrie d’équipement lourd centrée sur les bassins houillers, fournisseurs de la matière première de cette civilisation énergétique. C’est un accès commode et rapide à ces industries d’équipement qui faisait si cruellement défaut à l’Asie pour s’industrialiser à l’instar de l’Europe et de l’Amérique.

Malgré les progrès des machines à vapeur puis des moteurs à essence ou à diesel, la distance est restée longtemps un handicap sérieux aux échanges. En Europe même, les transports sont restés longtemps un élément de coût important, qui limitait le volume des échanges. C’est ce qui a permis le maintien d’un Octroi à Paris jusqu’en 1943, alors qu’avec les facilités actuelles de transport il serait dément de songer à filtrer de la sorte la circulation des marchandises.

Du fait de son éloignement et des difficultés de transport, l’Asie restait donc à l’écart de la révolution industrielle. C’est une situation qui a duré presque deux siècles. Dans cet intervalle de temps la productivité européenne s’est accrue d’environ 1,5 % l’an pendant cent cinquante ans, ce qui a déjà eu pour effet de porter le niveau de vie européen à 10 fois l’asiatique. Et même dans les trente ans qui ont suivi, les progrès de productivité en Europe ont été de 5 % l’an ce qui a porté le coefficient à 40 fois.

Il y avait donc entre les pays industrialisés et l’Asie des échanges, mais pas de concurrence. Nous expédiions nos produits industriels fabriqués avec nos hauts salaires et nous importions des produits qui ne concurrençaient en général pas les nôtres : le caoutchouc, le coton, le soja, le jute, l’étain, le riz, les cuirs, la laine, le coprah, et des produits artisanaux tels que les tapis, qui sont encore une grande spécialité de l’Orient et de l’Asie.

Dans toute cette évolution, il y avait eu l’exception japonaise, due à des circonstances telles qu’elle est en quelque sorte là pour confirmer la règle. Le Japon, en effet, était demeuré hermétiquement fermé aux échanges jusqu’au milieu du XIXe siècle et il avait fallu que le commodore Perry, un Américain, aille tirer le canon devant Tokyo pour ouvrir le commerce avec ce pays. Une fois cet affront subi, les Japonais ont réagi de la manière vigoureuse et déterminée que nous leur connaissons. C’est en 1867 que l’empereur Mutsu Hito prit le pouvoir jusque-là exercé par les Shoguns : il ouvrit ainsi l’ère Meiji. Il décida la modernisation du pays, ouvrit des écoles et des universités. En 1872 fut installée la première usine textile au Japon, et en 1872 également l’empereur Mutsu Hito mangea en public un plat de boeuf en daube pour convaincre ses sujets de consommer désormais de la viande.

Le Japon recourut massivement à l’aide de techniciens occidentaux pour s’équiper. Par exemple le Corps du génie maritime français délégua un certain nombre de ses membres pour aider à la construction de la marine de guerre japonaise. Il est probable qu’une assistance encore plus forte dans ce domaine fut procurée par l’Angleterre. Dans un domaine très différent, il suffit de se rendre dans la galerie du premier étage de la Faculté de droit de Paris, au Panthéon, pour trouver le buste d’un professeur de droit de cette Faculté, buste érigé par ses élèves japonais de l’époque 1880 pour l’enseignement qu’il était venu leur dispenser au Japon.

Nous connaissons tous les progrès foudroyants de l’industrialisation japonaise : ils se sont spectaculairement manifestés par la victoire remportée dès 1905 sur la Russie.

Le coup de pouce de la révolution des communications et des télécommunications

Le tableau général des relations entre l’Asie, Japon excepté, et les pays industrialisés s’est trouvé partiellement modifié dans les années 70 grâce à des révolutions simultanées dans les moyens de transport et de télécommunication. C’est à 1970 en effet que remonte la mise en exploitation du Boeing 747. C’est à 1974 que remontent les Airbus. C’est dans les premiers jours de 1975 que sont apparus les premiers fax. C’est de 1965 à 1970 qu’ont été lancés les satellites de télécommunications.

Ces facilités révolutionnaires venaient couronner une évolution, elle-même sensationnelle, qui venait de s’accomplir dans le domaine de la marine marchande. En effet, si, en 1945 encore, les bateaux marchands les plus importants étaient les Liberty Ships de 10 000 tonnes, quelque dix ans plus tard les transports de vrac de 100 000 tonnes étaient monnaie courante, sans parler de navires pétroliers encore beaucoup plus imposants. Grâce à ces vaisseaux, qui se contentaient en outre d’équipages réduits, les matières premières s’étaient mises à circuler d’une façon sans équivalence avec le passé. Cela a été, mutatis mutandis, un fait nouveau semblable à celui de l’apparition des chemins de fer.

Je me souviens personnellement avoir assisté, en 1966, à l’inauguration de la dernière mine de fer française qui a été mise en exploitation : c’était en Meurthe-et-Moselle, à Saizerais. Nous y avions investi plusieurs milliards. Or le jour de l’inauguration, j’ai eu la surprise de voir sur le carreau de la mine du minerai de fer brésilien, étonnamment plus riche, qui venait d’être amené par mer. Dès lors, les sidérurgies au bord de l’eau se sont mises à détrôner les sidérurgies classiques qui depuis des siècles s’étaient établies, en Lorraine en particulier, sur l’emplacement des mines de fer.

Dans les années 1970, en outre, il était devenu possible de communiquer jour et nuit de manière très audible avec toutes les parties du monde et d’envoyer des dessins par fax. C’est ainsi que des Hollandais se sont fait une spécialité de faxer aux Philippines les croquis qu’ils prennent dans les défilés de mode. Ils obtiennent dans un très court délai des imitations bon marché, acheminées par fret aérien. La concurrence s’est ainsi établie entre l’Asie et les anciens pays industrialisés.

Cet épisode des croquis de mode n’est qu’une anecdote. En fait, les plus dynamiques des industriels manufacturiers européens à gros effectifs se sont immédiatement répandus en Asie du Sud-Est vers les pays politiquement les plus sûrs, afin d’établir des ateliers dont la production leur serait acheminée. De plus en plus d’Asiatiques entreprenants, la plupart du temps Chinois, ont entrepris, de leur côté, de proposer aux commerces de distribution des pays européens des fabrications à très bas prix.

En tant que politiquement sûrs, les premiers pays dynamisés de la sorte ont été Hong-Kong, Singapour, Taiwan et la Corée du Sud : il s’agit de 70 millions d’habitants. Les ressources humaines de ces pays se sont trouvées saturées au bout de peu de temps et, avec l’aide notamment de la diaspora chinoise, un nouveau groupe de pays est passé à l’industrialisation pour inonder l’Europe de fabrications à bas prix : la Malaisie, la Thaïlande et l’Indonésie : il s’agit déjà de 275 millions d’habitants.

Depuis quinze ans, c’est la Chine, forte de 1,2 milliard d’habitants, qui est entrée dans la danse, en créant une série de « zones économiques spéciales », qui connaissent des progressions annuelles comprises entre 10 et 20 %.

L’Inde elle-même participe à cette course depuis la guerre du Golfe en 1990. En effet, le développement industriel indien avait été très lent car le pays avait été gouverné de manière dirigiste : l’administration ne s’intéressait qu’à des projets très lourds. Mais en 1990 la balance des paiements de l’Inde s’est effondrée, du fait de la disparition des très importants rapatriements de salaires effectués par les Indiens qui travaillaient au Koweit. Au même moment expirait l’accord commercial extrêmement avantageux par lequel la Russie avait assuré à l’Inde (lorsqu’elle était en délicatesse armée avec la Chine) du pétrole à bas prix.

Devant ces deux coups du sort, le successeur de Gandhi décida d’abolir le dirigisme administratif. Ce fut immédiatement une floraison d’initiatives qui entreprirent de se livrer à tout ce qui pourrait aisément trouver preneur dans les grands gisements de pouvoir d’achat, lesquels, évidemment, abondent dans les pays industrialisés.

Nous savons tous que l’Inde concurrence actuellement l’Europe jusque dans les domaines des logiciels informatiques car les cerveaux indiens sont parfaitement adaptés aux travaux d’informatique. Ce sont souvent de jeunes Indiens, aux États-Unis, qui sont utilisés, en raison de leurs capacités intellectuelles, dans les marchés à options. Dans le domaine des logiciels, le mois/homme indien revient à 2 000 F environ, soit 25 fois moins qu’en Europe. Aussi des entreprises très importantes telles que Swissair ou encore de grandes banques allemandes font maintenant exécuter leurs travaux informatiques en Inde : à la vitesse à laquelle vont les électrons, cela ne prend pas plus de temps que si c’était en banlieue.

Les alentours de l’année 1970 ont marqué à coup sûr la fin d’un intermède de deux siècles dans les rapports entre les pays industrialisés et l’Asie.

Il n’y a aucune raison pour que cette évolution s’arrête car les capacités humaines des Asiatiques valent largement les nôtres. L’époque n’est pas éloignée où nos pays occidentaux se trouveront dans le monde avec la seule importance que leur conférera le nombre de leurs habitants, soit une position encore moins avantageuse qu’en 1800. En effet alors qu’à l’époque, nous, français, étions huit fois moins nombreux que les Chinois, nous sommes actuellement vingt fois moins nombreux.

Nous vivons les derniers jours d’une ère où nous pouvions nous flatter d’être parmi les premiers pays du monde. Je conseille à nos dirigeants de profiter encore, tant qu’ils le peuvent, de la faculté de prétendre que la France est le quatrième exportateur mondial. Personnellement je me souviens de ce que, président de la Société Générale, je pouvais légitimement, il y a à peine vingt ans, dire que cette banque était la cinquième du monde par le total du bilan : toutes les banques japonaises, à l’époque, étaient derrière. Vous savez ce qu’il en est advenu. Le Japon a égalé le niveau de vie français en 1980 : il est maintenant bien au-delà. Singapour a déjà rejoint notre niveau de vie. Taiwan sera au même point que nous en l’an 2000.

La Corée du Sud, bien moins peuplée que la France, est le numéro un mondial des tubes cathodiques et des puces à mémoires. L’on prévoit qu’elle sera le seul pays, en l’an 2000, avec les États-Unis, à fabriquer les nouveaux composants de l’époque : les Coréens, dans ce domaine, ont dépassé les Japonais. L’OCDE, auprès de laquelle la Corée vient de poser sa candidature, évalue que ce pays sera à la fin du siècle, dans quatre ans, le septième par ordre de puissance économique : derrière l’Italie mais devant le Canada.

Taiwan, qui n’a pourtant que 22 millions d’habitants, possède les deuxièmes réserves monétaires mondiales, après le Japon, en or : 90 milliards de $. Il est le numéro un mondial de la production de PVC et le numéro trois mondial de l’électronique et de l’informatique.

D’autres pays, plus tardivement industrialisés, font également la preuve de leur capacité dans des domaines autres que l’utilisation pure et simple d’une main-d’oeuvre peu qualifiée. C’est en Malaisie que le groupe japonais Hitachi a situé ses laboratoires de recherche fondamentale pour la production de climatiseurs et je crois que le français Thomson y exécute lui aussi des travaux de recherche, dans la production audio.

Nous sommes donc dans une période de transition où les échanges sont encore gouvernés par l’existence de salaires bien plus faibles en Asie mais ne le seront pas toujours, car les salaires s’accroissent à mesure que l’Asie s’industrialise. Le drame est que, dominés par un esprit mercantiliste, nous croyons tirer avantage, dans cette période transitoire, du maintien du libre-échange alors qu’en fait cela désarticule nos économies, ce dont nous souffrirons cruellement lorsque cette situation exceptionnelle aura pris fin.

Tout se passe en effet comme si, en Asie, un barrage avait retenu 2 milliards d’hommes à bas salaire qui, grâce au barrage, ne nous concurrençaient pas. Tout d’un coup, en 1970, le barrage a cédé. Depuis, le flux se déverse sur nos économies, engendrant chez nous un chômage que l’on a tendance à vouloir combattre par une réduction du temps de travail, comme s’il était définitivement acquis que nous disposerons éternellement de fabrications asiatiques à bas salaires. Or, il y aura un reflux : les salaires asiatiques augmenteront, et il nous faudra acheter de nouveau cher ce que nous aurons désappris de fabriquer. Il nous faudra remettre nos populations au travail après avoir eu tant de mal à le leur faire réduire.

L’engrenage inexorable du chômage pour les vieux pays industrialisés

Nous allons analyser le mécanisme qui est à l’oeuvre de façon à comprendre ce à quoi conduit une telle rupture de barrage. Toutefois, avant d’en venir à des calculs d’épicier, je ne saurais trop souligner à nouveau la considération qui est fondamentale. C’est que les difficultés auxquelles nous sommes soumis proviennent de disparités qui s’évanouiront. Ce n’est l’affaire que de quelques décennies pour voir disparaître les phénomènes auxquels nous tentons de nous adapter.

Les efficacités relatives de la main-d’oeuvre européenne et de la main-d’oeuvre asiatique finiront par se trouver dans des rapports tout à fait semblables à ce qu’ils sont entre les divers pays européens. Il est donc déraisonnable d’accepter comme une loi de l’évolution universelle un trouble qui ne peut que briser nos ressorts nationaux. En effet, si nous parvenons à nous accommoder de ce trouble, en apprenant à travailler moins, nous manquerons du ressort nécessaire pour brûler ce que nous aurons adoré et nous remettre à travailler davantage.

A – Le mécanisme des pertes d’emplois

La concurrence asiatique est de plus en plus le fait d’entrepreneurs asiatiques, et non plus seulement de transferts d’activités hors d’Europe par les entrepreneurs européens. Nous allons cependant raisonner sur le schéma d’un transfert d’activité. Cela rend le raisonnement beaucoup plus simple, sans modifier pour autant les rapports de prix et les flux des valeurs qui en constituent l’aspect économique. En effet, si un confectionneur français, par exemple, sous-traite ses fabrications auprès d’ateliers asiatiques, toutes les données économiques et commerciales sont les mêmes que s’il achetait auprès de confectionneurs asiatiques orientés vers l’Europe.

Considérons donc le cas d’un industriel français qui décide de faire exécuter en Asie des opérations de fabrication qui auraient occupé, chez nous, 100 ouvriers. Si, dans le pays asiatique en question, le salaire est 20 fois moindre qu’en France, l’industriel supportera le coût de 5 salaires français. Mais, en me basant sur des cas réels, je tiendrai compte du fait que les difficultés et les frais d’une fabrication à distance aboutissent à quadrupler, à partir d’une base aussi faible, le coût de la main-d’oeuvre asiatique :

- en raison des frais de transport des matières premières et des produits finis,

- en raison des commissions à verser aux intermédiaires et des frais de banque,

- en raison, aussi, d’un pourcentage de rebuts pour défaut de qualité plus élevé qu’en France,

- en raison, enfin, de frais de voyage et de coordination.

J’admets donc que, parti du coût de 5 salaires français, l’industriel débourse finalement l’équivalent de 20 salaires français, alors qu’il évite de supporter le coût de 100 emplois français. Quelle est la situation ?

Le plus sûr est que 100 emplois n’ont pas été créés en France, ou ont été supprimés. Sur quoi peut-on compter en échange ?

En premier lieu, le pays asiatique auquel nous versons des salaires égaux à 5 salaires français peut, avec cet argent, nous acheter des produits de haute technologie. Mais même si tout n’était que salaires dans la haute technologie, cela ne mettrait au travail que 5 ouvriers français, dans des métiers vers lesquels il n’est pas facile d’orienter quelques-uns des 100 ouvriers qui manquent de travail dans la confection. Peut-être un complément résulterait-il des dépenses des intermédiaires qui ont touché des commissions. Mais il n’y a guère de contrepartie à espérer, en termes d’emplois, du versement des intérêts bancaires, du paiement des frais de voyages et de transports, et bien moins encore de la mise au rebut d’une partie des fabrications.

Certes, si l’industriel français supporte le coût de 20 emplois au lieu de 100, il transfère vraisemblablement à sa clientèle l’économie réalisée, dont le montant pourrait idéalement servir à rémunérer 80 emplois, en France.

Si cette clientèle française se précipite, avec ce pouvoir d’achat supplémentaire, sur des offres attrayantes permises par un foisonnement d’initiatives productrices dans notre pays, le mal peut être à peu près réparé : il ne subsiste plus comme séquelle que les déperditions causées par la difficulté d’adapter l’offre et la demande de main-d’oeuvre quand les métiers évoluent plus rapidement qu’avant. Il faudrait, évidemment, que les initiatives salvatrices soient originales, de manière à ce qu’elles ne tombent pas trop rapidement, elles aussi, sous le coup de la concurrence asiatique.

Malheureusement c’est cette capacité d’adaptation grâce à un foisonnement renforcé d’initiatives créatrices qui nous fait défaut. L’écart entre les besoins et les possibilités, dans ce domaine, est d’autant plus cruellement ressenti qu’au même moment nos capacités de cette nature sont mises à contribution par un autre phénomène lui-même de nature révolutionnaire : l’explosion informatique. Celle-ci dégage des emplois dans tous les métiers à la fois, et ceci avec une forte concentration sur des personnels d’aptitudes très voisines. Cela n’a rien de commun avec les effets traditionnels du progrès technique, qui sont beaucoup plus diffus, facilitant ainsi les péréquations entre les disponibilités dégagées et les nouveaux besoins de secteurs en progrès.

Les résultats sont là : de 1970 à 1992, les industries françaises du textile/habillement et du cuir-chaussures ont perdu un demi-million d’emplois, soit 56 % de leurs effectifs, alors que le reste des industries manufacturières ne perdaient que 15 % de leurs effectifs.

Le textile et l’habillement ont une valeur de symbole, mais les exemples de délocalisations fructueuses (pour les entreprises) abondent dans tous les domaines : le petit outillage, les articles de camping, les connecteurs et, bien entendu, last but not the least, le matériel audio et vidéo, voire les semi-conducteurs, lorsque les Américains, les Japonais et les Coréens nous laissent un créneau dans cette technique aux progrès fulgurants.

B – Le mal atteint aussi les autres vieux pays industrialisés

Presque tous les pays d’Europe connaissent actuellement les mêmes difficultés. Cela n’empêche pas leurs professionnels et leurs dirigeants d’afficher avec résolution la conviction que seul le libre-échange est, pour notre continent, le moyen de relever le défi de la « mondialisation ». Deux puissantes catégories d’acteurs de l’économie pèsent dans ce sens :

- d’une part les consommateurs qui ne veulent perdre aucune occasion d’acheter moins cher,

- d’autre part les producteurs. Ceux-ci éprouvent en effet légitimement la crainte d’être éliminés par des concurrents qui recourent déjà ou qui peuvent recourir à la sous-traitance asiatique. Et comme les producteurs, après tout, peuvent très bien continuer à faire des affaires en produisant ailleurs que dans leur pays, ils font chorus avec les consommateurs.

Les syndicats de travailleurs qui, normalement, devraient être en première ligne sur ces questions, se bornent à revendiquer sans se préoccuper de ce avec quoi les revendications pourront être satisfaites. De la sorte, le consensus libre-échangiste est un article de foi. Il a même une doctrine qui n’a rien à envier à l’égoïsme mercantiliste.

Cette doctrine s’appuie sur le fait que nos échanges du nouveau type avec l’Asie sont fructueux puisque nous lui vendons (ce qui n’est pas toujours prouvé, du reste) autant que nous lui achetons. Nous faisons même, paraît-il, une bonne affaire en exportant des « produits à haute valeur ajoutée ». Cette qualification technocratique sert d’alibi : on néglige le fait que « haute valeur ajoutée » va de pair avec haut salaire et que, par conséquent, même dans des échanges équilibrés du point de vue monétaire, nous sommes automatiquement très déficitaires en emplois.

En fait, l’Europe tout entière souffre du même mal que notre pays. En admettant même que le salut soit dans la haute technologie, elle est très loin d’atteindre cet objectif. C’est en effet le contraire qui se produit. Si l’on consulte le livre blanc publié par la Commission européenne, on constate que l’Europe n’a amélioré sa position que dans les métiers à croissance lente : le matériel ferroviaire, les machines textiles, l’abattage et le travail de la viande, la tannerie, la distillation d’alcool.

Au contraire, toujours selon la Commission européenne, l’Europe est en perte de vitesse sur les marchés en croissance rapide : la bureautique, l’informatique, l’électronique, les instruments d’optique, les matériels médicaux et chirurgicaux.

C’est un fait constant que les technologies nouvelles ont toujours engendré un pourcentage de croissance considérablement plus important que les technologies anciennes. Or qui, actuellement, est plus impliqué que l’Europe dans les technologies nouvelles (le Japon et les USA mis à part) ? Ce sont précisément les Asiatiques.

C – Les pays industrialisés qui s’en tirent

Au premier rang figure, évidemment, le Japon. Il s’en tire parce que, depuis le second conflit mondial, il a précisément été en pointe pour l’application des découvertes les plus récentes, et a excellé à les utiliser pour satisfaire de nouveaux besoins. Il a fait preuve, lui, d’un foisonnement d’initiatives créatrices. Ne serait-ce qu’en raison de sa situation géographique, le Japon a été l’un des premiers pays à implanter des ateliers en Asie. Mais l’originalité et la qualité de ses spécialités ont fait qu’il a suscité encore plus de clientèle dans les pays d’accueil qu’il ne concédait, à ces pays, de place sur son marché.

Les USA, quant à eux, témoignent de ce qu’un ensemble industriel traditionnel peut ne pas être atteint comme le nôtre par le chômage, en dépit d’une attitude libre-échangiste très forte mais à condition de pratiquer une politique sociale différente. Les USA, en effet, admettent le libre-échange, mais ils s’appliquent simultanément à eux-mêmes un libéralisme pur et dur :

- le chômage est indemnisé pendant une courte durée seulement, et la perte du pouvoir d’achat n’est pas compensée en proportion de la situation antérieure ;

- le SMIC, qui est resté longtemps sans être révisé, est extrêmement bas.

Aussi, la main-d’oeuvre libérée aux USA, par la concurrence des pays asiatiques, accepte les emplois qu’elle trouve c’est-à-dire bien souvent des emplois faiblement rémunérés dans des services à la personne. Les USA ont ainsi vu fleurir une multitude de petits emplois, à tel point que, statistiquement, le salaire moyen américain a chuté considérablement. Pourtant les salaires élevés ont continué à exister, et même, à se multiplier, dans les métiers des technologies nouvelles. C’est en effet une floraison d’initiatives qui s’est manifestée aux USA pour tirer parti du pouvoir d’achat libéré par les importations asiatiques.

Ces multitudes d’initiatives, inconnues en Europe, proviennent d’un autre aspect du libéralisme pur et dur : le niveau relativement bas de la pression fiscale, qui n’est que les deux tiers du niveau européen. Il est symptomatique de constater que ce niveau des deux tiers se retrouve au Japon et (par exception) dans un pays européen : la Suisse, qui est précisément la seule à ne pas connaître le chômage des pays environnants. Elle a pourtant le niveau de vie le plus élevé du monde.

Au lieu de cela, en Europe, en général, fleurit le concept de l’État-providence. En France par exemple nous n’avons eu de cesse que d’améliorer, même en valeur relative, le mode de calcul du SMIC, qui est passé de la moitié environ du salaire moyen en 1970 aux deux tiers actuellement. L’assistance au chômage est multiforme, la fiscalité est écrasante et les procédures administratives qu’elle fait naître sont rigoureuses et lourdes. Ces procédures foisonnent, mais l’initiative privée est enserrée dans un corset. Il en résulte que nous perdons de plus en plus d’initiative au lieu d’en redoubler, comme ce serait nécessaire. Un indice est le pourcentage des brevets déposés par la France, pourcentage qui ne fait que baisser.

La paralysie née de cette situation se nourrit d’elle-même. Des impôts exagérés engendrent le besoin d’aides nouvelles qui ne peuvent être dispensées qu’en recourant à de nouveaux impôts. Le secteur du logement est un exemple de cette situation. En effet, le logement locatif est largement pénalisé par le fait que l’activité de bailleur est en dehors du champ de la TVA. Il en résulte non pas un allégement mais une surcharge. En effet, la non-appartenance au domaine de la TVA prive les propriétaires de la possibilité de déduire la TVA frappant le prix de construction des logements qu’ils louent. Autrement dit les logements leur reviennent à 120 % du prix qu’ils supporteraient aux USA, où les seules taxes, qui tiennent lieu de TVA, ne les frappent pas ou, encore, plus près de nous, au Royaume-Uni et au Danemark où les logements sont au taux zéro, c’est-à-dire au régime des exportations.

Chez nous, les 20 % de TVA (en pourcentage du prix net) se répercutent avec la même proportion sur les frais financiers que les propriétaires supportent pendant les soixante-dix ans de vie de l’immeuble. Or, même au taux de 3,5 % qui est le taux réel moyen de rendement dans l’immobilier, une somme initiale de 1, répercutée petit à petit avec les intérêts, pendant soixante-dix ans, fait supporter aux locataires une charge totale de 2,7. Par conséquent, en exonérant les locations de la TVA, non seulement l’État renchérit les loyers, mais encore il ne touche que 1 là où les locataires paient 2,7. Comme, de ce fait, les loyers sont élevés, l’État est obligé d’aider d’une façon multiforme l’acquisition de logements, ou les locataires eux-mêmes. Il y consacre beaucoup plus de 100 milliards par an, ce qui nécessite, évidemment, d’autres impôts encore.

Notre fiscalité est tellement complexe qu’elle ne peut être aisément remise en cause. Aussi tous les secteurs de l’économie s’empêtrent finalement dans un immobilisme stérile.

Y a‑t-il tout de même une solution pour les vieux pays industrialisés ?

En reprenant l’analyse de ce qui est en train de se passer en Asie du Sud-Est, nous allons constater que même des pays adeptes de l’État- providence comme le nôtre pourraient éviter de recevoir des coups de boutoirs aussi puissants que ceux que nous recevons et que ceux que nous sommes appelés à recevoir.

Voyons ce qui se passe dans une économie asiatique en phase d’industrialisation : cette économie, à partir du moment où l’on y entreprend des fabrications industrielles, acquiert un caractère dual. Elle est désormais composée, pendant toute la phase de transition qui débute, d’un secteur industriel nouveau, d’une part, et d’un secteur traditionnel, d’autre part.

Le secteur traditionnel fonctionne toujours avec la très faible productivité antérieure, et continue à nous fournir les matières exotiques traditionnelles, aux prix traditionnels. Au contraire, le secteur industriel travaille avec une productivité très proche de la nôtre. Mais ces deux secteurs ont leur marché du travail en commun. De la sorte, bien que les travailleurs des secteurs industriels soient fondés à exiger des salaires beaucoup plus élevés pour le travail qu’ils accomplissent, ils ne le peuvent, sinon ils seraient aussitôt remplacés par des concitoyens issus du secteur traditionnel, et avides d’avoir enfin du travail.

Il faudrait théoriquement, pour gérer une situation de ce genre, deux taux de change : l’un pour le secteur traditionnel, qui serait le taux de change traditionnel, actuellement en vigueur, et l’autre pour le secteur industriel, car la monnaie dans laquelle se vendent les fabrications de ce secteur mériterait d’être négociée à un taux beaucoup plus élevé au regard des monnaies des pays évolués.

A – La théorie économique et les précédents

C’est là une situation qui n’a rien à voir avec celle que Ricardo prenait en considération lorsqu’il démontrait que le libre-échange conduit à l’enrichissement mutuel des nations qui l’appliquent. En effet Ricardo raisonnait pour les économies de son époque qui étaient des économies européennes actives, certes, mais homogènes, économies dont l’évolution séculaire avait été suffisamment progressive pour que toutes les productions compatibles avec le niveau du marché de l’emploi aient déjà été entreprises.

Plus particulièrement il raisonnait sur l’exemple des échanges entre l’Angleterre et le Portugal. Il constatait que l’Angleterre avait une efficacité particulière pour produire des draps alors que le Portugal était placé dans des circonstances privilégiées, de son côté, pour produire du porto. Aussi considérait-il qu’il était à la fois de l’intérêt des Anglais et de l’intérêt des Portugais d’échanger librement leurs matières tissées et leurs vins, de façon à ce que ce soit dans chaque cas le plus efficace des deux qui l’emporte : les consommateurs ne pouvaient qu’en profiter, sans que cela ne cause de dommages aux producteurs.

C’est un raisonnement auquel il n’y a rien à redire. Mais il est évident également que la situation de « rupture de barrage » dans laquelle nous nous trouvons actuellement n’a rien à voir avec le cas dépeint par Ricardo.

Si les théories de cet éminent économiste sont souvent évoquées comme des articles de foi, c’est parce que tout système d’enseignement monolithique conduit rapidement à une pensée unique. Les soi- disant experts récitent ce qu’ils ont appris, alors que si Ricardo vivait de notre temps il jugerait la situation autrement que ceux qui se réfèrent à ses propres jugements tirés de l’observation du commerce entre l’Angleterre et le Portugal au XIXe siècle.

Sans doute Ricardo noterait-il que toute opération d’échange international est destructrice d’emploi dans des pays à salaires élevés qui commercent avec des pays à salaires plus bas. Seulement si un pays à salaires élevés et incapable de réagir contre les pertes d’emplois en affirmant sa suprématie dans des spécialités nouvelles devant lesquelles les pays moins riches doivent s’incliner, les mécanismes du marché tirent sa monnaie et ses rémunérations vers le bas. Pour demeurer riche, en valeur relative, il faut se distinguer par un ensemble de qualités dont les pays moins riches ne sont pas capables de faire preuve.

Dans le cas présent, ce n’est pas un ensemble de qualités intrinsèques, éminentes au point de justifier un revenu 10 à 20 fois plus élevé, qui nous distingue des pays asiatiques. Les habitants de ces pays nous valent bien, pour l’intelligence, avec même, en plus, l’ardeur qui commence à faire défaut aux nantis que nous sommes. Ce qui nous distinguait, jusqu’ici, c’était l’impossibilité technique de transplanter dans les pays asiatiques les équipements de la Révolution industrielle car il aurait fallu le faire d’un seul bloc, comme le Japon l’avait fait, et à une époque où les techniques étaient bien moins sophistiquées.

Or brutalement, en 1970, les facilités des communications et des télécommunications sont devenues telles que la transplantation est devenue possible, et ceci isolément métier par métier, à l’initiative de tous les chefs d’entreprises qui avaient intérêt à tirer parti de l’aubaine.

La situation est telle que, conformément aux vues très justes de Ricardo, nous tendons vers une égalisation des situations individuelles avec ceux des pays asiatiques – et ils sont nombreux – qui présentent une unité nationale. Mais rien ne nous oblige à admettre que, par l’effet d’un malencontreux appétit de lucre, nous vivions cette égalisation sous le signe des pertes d’emplois et du chômage.

Il est parfaitement possible de transmettre son savoir à d’autres nations sans admettre, pour autant, qu’un épisode obligé du développement de leur économie consiste à se servir de notre propre marché comme d’un débouché d’appoint, alors qu’elles ne sont pas encore parvenues à la maturité de leurs salaires et de leurs prix de revient.

C’est une situation que les USA, vainqueurs en 1945, ont su parfaitement gérer. Leur économie était en avance sur les économies européennes au point que, abstraction faite des destructions dues à la guerre, la productivité du travail aux USA était, en moyenne, trois fois supérieure à l’européenne. Les USA, à l’époque, n’ont pas choisi de doper l’économie européenne en ouvrant leur marché aux ventes de celle-ci.

Bien au contraire, mis à part le souci généreux qui l’animait, le général Marshall était préoccupé, en 1947, de raviver l’économie américaine, qui ne travaillait plus pour la guerre, et à laquelle l’Europe, en grande partie sinistrée, ne passait pas de commandes (en dépit de ses besoins). Aussi le « Plan Marschall » consista-t-il en des dons grâce auxquels les pays européens ont été équipés, certes, mais en maintenant et, même, en favorisant la croissance aux USA.

Le Gouvernement des USA allouait son aide en acceptant de prendre en charge celles des commandes de matériel d’équipement des Européens qu’il agréait. Ces commandes étaient payantes pour les entreprises européennes, ce qui ne leur donnait donc pas d’avantage commercial indu. Les sommes ainsi versées par elles étaient créditées en compte au bénéfice du gouvernement américain. Celui-ci les utilisait à des dons aux États européens lorsqu’il jugeait que ces derniers accomplissaient eux-mêmes des efforts suffisants.

Les entreprises européennes devaient faire leur affaire de négocier, et de payer les achats de licences nécessaires. Souvent leurs fournisseurs américains profitaient de l’occasion pour se réserver des prises de participations, voire pour livrer eux-mêmes les premières marchandises destinées à alimenter le marché européen.

Il est bien certain que si les USA avaient, à cette époque, abaissé leurs barrières douanières, nombre d’hommes d’affaires se seraient employés à tirer parti des bas salaires européens. Les lacunes de la protection tarifaire ont même permis ponctuellement de telles concurrences. Cela a été le cas pour le lavage à la main des dentelles de prix, portées par les dames américaines : il a existé une organisation pour expédier ces dentelles en Europe par fret aérien, afin qu’elles puissent être confiées à des lavandières moins onéreuses que les américaines.

En sens inverse, du reste, la Panam, qui voulait se prévaloir de traiter ses passagers avec la meilleure cuisine, amenait par avion à Paris des poulets du Kentucky, que Maxim’s cuisinait et mettait en boîte et elle les ramenait, toujours par avion, en Amérique. C’est que l’écart de productivité dans l’Agriculture, entre les USA et la France, était tel qu’il dépassait l’écart entre les salaires.

Ce n’est donc pas la possibilité physique d’utiliser la main-d’oeuvre européenne qui a fait défaut. C’est la politique américaine qui ne l’a pas permis. Par exemple juste avant l’instauration du Plan Marshall, il y avait bien eu un accord commercial entre la France et les USA : l’accord Blum-Byrnes de mai 1946 : il consistait, en échange d’un recours financier, à ouvrir le marché français aux produits américains, et non pas l’inverse.

Ce n’est que vingt ans après, le Plan Marshall ayant réussi, que la concurrence européenne devint gênante pour les USA, qui achevaient de vivre les « golden sixties » de l’ère Kennedy. Ainsi les Américains de l’époque avaient-ils su aider un continent entier à se hisser à leur niveau sans ouvrir pour autant leur pays à une concurrence qui aurait été anormale et en y trouvant au contraire l’occasion de conquérir des positions durables dans l’économie européenne.

B – Ce qui pourrait être une solution pratique

Une solution, interventionniste comme l’a été le Plan Marshall, mais impraticable, consisterait à exiger des pays asiatiques en voie de mutation qu’ils perçoivent à leur propre profit des droits d’exportation sur leurs fabrications industrielles de manière à en augmenter le prix. Cela serait à la fois à notre avantage puisque nous subirions une concurrence moins violente et à l’avantage de ces pays puisque les ressources publiques qu’ils en tireraient leur permettraient de s’équiper plus rapidement. Mais il est bien évident qu’une telle proposition ne serait pas acceptée par les pays en cause : ils préfèrent jouir des avantages d’une concurrence automatiquement gagnante car ils peuvent ainsi accomplir facilement de grandes enjambées dans l’adaptation aux activités industrielles modernes, sans avoir à attendre patiemment qu’un potentiel de consommation de même nature ne soit développé chez eux.

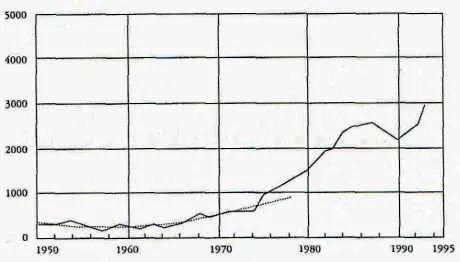

|

| France 1950 – 1993. : Chômeurs au sens duBureau international du travail (BIT) en milliers. Sources : OCDE |

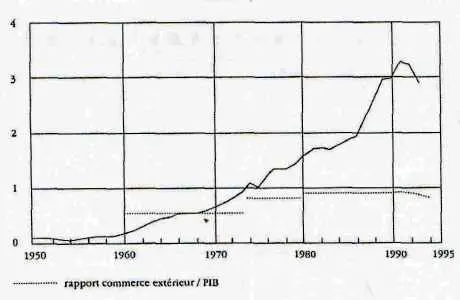

|

| France 1950 – 1993. : Valeurs du coefficient k : valeur globale des importations extracommunautaires de “ produits manufacturés divers ” rapportée au salaire horaire ouvrier moyen (1975 = 1). Sources : OCDE |

Mais il existe un autre moyen de parvenir au même résultat. Ce serait que les pays industrialisés qui ont tout à redouter de la concurrence épisodique mais destructrice que nous avons décrite établissent chez eux des droits d’entrée, à la condition expresse que le produit de ces droits, au lieu de tomber dans le budget général, soit entièrement destiné à subventionner nos exportations, notamment de biens d’équipement, à destination des pays dont nous aurions taxé les importations chez nous.

Au fond tout le problème, pour éviter les méfaits d’un libre-échange dévoyé, avec les pays asiatiques, consiste à établir des compensations dont l’effet soit de rapprocher, dans les échanges que nous pratiquons avec eux, les coûts de nos salaires avec ceux existant que ces pays pratiquent pour leurs fabrications industrielles. En effet la perception effectuée à l’importation sur les produits asiatiques équivaudrait à majorer les niveaux des salaires qui y sont contenus, tandis que la subvention accordée à nos importations équivaudrait à diminuer les salaires contenus dans nos produits exportés. Il est bien évident que, pour résoudre le problème de l’emploi créé par la concurrence asiatique, il faut raisonner en termes de nombre d’emplois et non pas en termes monétaires comme nous le faisons depuis Colbert (c’est une habitude qui colle à la peau).

Il n’est pas question d’arriver à un équilibre parfait, dont l’effet serait presque d’annuler les nouvelles importations asiatiques : il suffirait d’établir des droits dont le produit permettrait un substantiel abaissement du prix des exportations que nous ferions en Asie pour compenser le coût de nos achats.

Les taux des droits à établir n’auraient rien de démentiel. En effet, dans notre type d’économie, le coût du produit industriel moyen comporte 40 % de sa valeur en salaires et en charges sociales, dans l’entreprise manufacturière. Si les produits asiatiques concurrents sont fabriqués avec des salaires 10 fois moins élevés, le pourcentage des salaires qui se trouvent dans les produits importés n’est plus que de 4 % du prix de revient du produit en Europe au lieu de 40 %. Il ne serait donc pas mal venu d’établir (sur les 60 + 4 = 64 F du prix d’importation) des droits de douane d’un montant de 25 ou 30 %. En effet tout se passerait comme si les 4 % avaient été portés à 29 ou 34 %, ce qui laisserait encore de la marge en faveur de l’importation. Mais les 25 ou 30 % qui auraient été perçus équivaudraient à 6 ou 7 fois le salaire asiatique, de telle sorte que tout se passerait, lorsque les Asiatiques nous commanderaient des équipements, comme s’ils consacraient à cette acquisition 7 ou 8 fois le salaire d’un de leurs travailleurs, ce qui nous permettrait, en échange du salaire de 10 travailleurs asiatiques, de mettre au travail 7 ou 8 ouvriers pour la fabrication d’équipements au lieu d’un seul actuellement.

Il est bien certain qu’une solution de ce genre ne peut pas être instaurée par un pays isolé. La France fait partie de l’Europe et la moindre des choses serait que la mesure soit prise au plan européen. Il est bien certain aussi qu’une telle mesure serait d’une application complexe. Elle nécessiterait l’existence d’une véritable administration du Plan Marshall, qui suivrait pays par pays et produit par produit l’évolution de l’industrialisation asiatique de manière à établir sur chaque type de produit ce qu’il faudrait de compensation, mais pas trop.

Il faudrait également que cette Administration veille à ce que les Douanes européennes effectuent les mêmes prélèvements sur les produits asiatiques lorsque ces produits sont incorporés dans les fabrications d’autres pays – y compris par exemple dans les produits américains. Nous savons en effet que les produits américains, encore plus souvent que les nôtres, incorporent des fabrications asiatiques.

Une telle situation dégénérerait en conflit commercial avec les USA si ceux-ci ne voulaient pas démordre de leur position actuelle. Mais dans un tel conflit commercial nous tiendrions le bon bout, car le système que nous établirions donnerait une très forte prime aux exportations de biens et d’équipements de l’Europe vers les pays asiatiques : ce ne sont pas les USA qui pourraient, comme nous, subventionner de 70 à 80 % les salaires de leurs ouvriers travaillant pour l’exportation en Asie.

C – Insertion de cette politique commerciale dans une géopolitique européenne

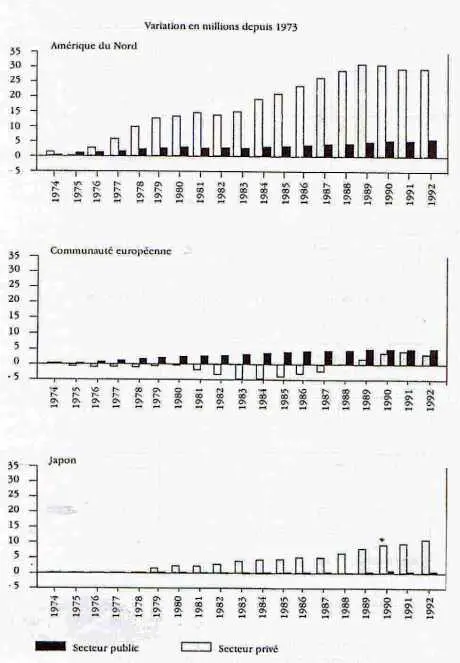

|

| Croissance comparée et cumulée de l’emploi dans les secteurs public et privé, en Amérique du Nord, Communauté européenne et au Japon, en millions, de 1973 à 1992. Sources : OCDE |

Envisagé sous l’angle géopolitique, le problème ne s’arrête pas là. En effet nous sommes décidément à une époque singulière. Nous vivons, du fait de l’industrialisation de l’Asie, un cataclysme économique que n’ont pas connu les générations antérieures. Mais dans le même temps l’enrichissement que nous avons accumulé, joint à l’insuffisance de notre natalité, nous créent de graves problèmes d’immigration, en provenance du Maghreb et des pays de l’Est. Les USA sont dans le même cas. Pour eux, il s’agit de l’immigration en provenance du Mexique et de l’Amérique latine. Pour les Japonais eux-mêmes la menace d’immigration vient des pays asiatiques.

Il est clair que face à de tels problèmes chaque groupe de pays doit chercher à le résoudre au mieux. Malheureusement les barrages à l’immigration ne sont plus aussi efficaces qu’autrefois. Les Américains en ont subi la démonstration puisqu’ils étaient allés jusqu’à dresser un barrage électrifié le long de leur frontière avec le Mexique et que cela n’a pas empêché les immigrants de passer. Aussi ont-ils choisi avec réalisme une nouvelle voie, qui consiste à aider à ce que la délocalisation de leurs propres entreprises se fasse par préférence sur les territoires des pays dont ils redoutent l’immigration. C’est pourquoi ils ont établi entre eux-mêmes et le Canada d’une part, et le Mexique d’autre part, le marché commun de l’ALENA. L’existence de ce marché commun incite les entreprises américaines à investir au Mexique, ce qui devrait y fixer les travailleurs mexicains. Ainsi ces derniers n’auraient plus besoin d’entrer aux USA pour trouver du travail et de meilleurs salaires.

Ce type de problème se pose aussi à la France et aux autres pays d’Europe.

Tant qu’à admettre le libre-échange et à admettre que nos entreprises puissent se délocaliser, il conviendrait de faire en sorte qu’elles se délocalisent par préférence au Maghreb ou dans les pays de l’Est. Concernant le Maghreb une telle évolution serait d’autant plus aisée que la barrière linguistique n’existe pratiquement pas. Nous aurions également beaucoup moins à redouter les initiatives concurrentielles de ces pays après les avoir aidés que ce n’est le cas des pays asiatiques, dont la pugnacité industrielle et commerciale est beaucoup plus redoutable que celle des pays d’Islam.

Pour conclure

Je viens de délivrer une interprétation raisonnée des phénomènes que nous sommes en train de vivre. Je vais ainsi à l’encontre de la pensée unique. J’ignore dans quelle mesure les détenteurs de la pensée unique sont absolument insensibles aux phénomènes que je viens de décrire. Je suis certain en tout cas que le fait d’adhérer à la pensée unique est, pour eux, un grand élément de confort. Il permet à la fois de tenir des discours politiques attentifs au bien-être du consommateur et de participer à des réunions internationales où des négociateurs dépourvus de véritables responsabilités économiques célèbrent en chœur les vertus du libre-échange tout en chipotant sur des points particuliers.

Mais je suis loin d’être seul à dénoncer les dangers dont je viens de montrer l’existence. D’autres le font vigoureusement à partir de données différentes. C’est ainsi que le professeur Maurice Allais, notre seul prix Nobel d’Économie politique, dénonce les méfaits du libre-échange, exercé dans les conditions actuelles avec les pays du Sud-Est asiatique. Maurice Allais ne part pas de la reconstitution historique que j’ai faite : il fonde ses jugements sur des courbes qui font apparaître des corrélations révélatrices.

L’une, qui est la courbe du chômage dans notre pays, montre quelle en a été l’accélération à partir du milieu des années 70. L’autre courbe est celle du développement des importations françaises en provenance des pays extérieurs au Marché unique : elle montre que c’est à la même époque que ces échanges avaient pris leur élan. La corrélation entre ces deux courbes fortifie Maurice Allais dans la recommandation de nous protéger contre les fabrications est-asiatiques, à l’égard desquelles il estime que les conditions du libre-échange ne sont pas réunies. Maurice Allais n’est pas un adepte de la pensée unique. Aussi, en dépit de ses références, n’est-il pas consulté par les autorités. Ses cris d’alarme n’éveillent pas d’échos.

Venant d’un horizon totalement différent, M. James Goldsmith soutient les mêmes thèses. M. James Goldsmith est un homme d’affaires franco-anglais qui a amassé une véritable fortune en achetant et en revendant à bon escient des entreprises en Europe puis en Amérique du Nord. Retiré après fortune faite, il consacre ses loisirs à avertir ses concitoyens français et anglais des dangers de nos relations commerciales avec les pays du Sud-Est asiatique. Il n’est pas un théoricien mais il a un formidable flair, dont la pratique a prouvé les qualités. Il n’est pas consulté pour autant. Aussi est-il entré en politique, pour tenter de se faire entendre.

(*) Activités du Parlement européen

Comparution de M. Bangemann le 8 novembre 1994 devant la Commission des Relations économiques extérieures

Quant à la Chine, M. Bangemann est de l’avis que dans les secteurs manufacturiers où la Chine est très forte (bicyclettes, certains types de chaussures et de jouets, etc.) on ne devrait pas essayer de l’arrêter par le biais de restrictions à l’importation, mais de « lui donner cette chance de se développer dans ces secteurs » en même temps, l’industrie européenne devrait décider d’abandonner les domaines où elle n’est manifestement pas compétitive et s’orienter vers d’autres secteurs plus prometteurs pour l’avenir.

Je verse encore au dossier une planche de courbes publiées par l’OCDE, illustrant un aspect de la différence des comportements entre les pays de l’Union européenne, partisans de l’État-providence, et le Japon ainsi que les USA, pays libéraux purs et durs. Ces courbes font ressortir les évolutions respectives, dans ces différents pays, des effectifs du Secteur privé d’une part et du Secteur public d’autre part. Il est bien clair que les USA, depuis vingt ans, ont exclusivement créé des emplois privés. Au contraire, dans la Communauté européenne, les emplois supplémentaires ont presque constamment été des emplois publics alors même que le nombre des emplois privés a souvent diminué.

Enfin, la dernière annexe* est un exemple de manifestation de la pensée unique. C’est un extrait d’une déclaration de M. Bangemann, commissaire européen, en faveur d’importations à partir de la Chine. À l’entendre, on pourrait croire que le problème est de se montrer compréhensifs en faveur de ces pauvres Chinois, qui ont, par accident, la chance d’être performants pour la fabrication des bicyclettes, des chaussures et des jouets. Quant à nous, nous n’aurions qu’à orienter vers des sujets plus nobles les facultés que nous tenons de la providence…