La neurobiologie moléculaire aide à comprendre le fonctionnement cérébral

La connaissance moléculaire et cellulaire du système nerveux a amené de grands progrès dans l’appréhension du fonctionnement cérébral. L’étude des gènes et de leur interaction avec l’environnement ouvre de nouvelles perspectives dans cette compréhension et dans celle des pathologies du cerveau.

En illustration : La Première Guerre mondiale, avec ses blessés, est à l’origine des neurosciences.

REPÈRES

L’étude des mécanismes cellulaires et moléculaires qui régissent la signalisation intra et intercellulaire au sein du système nerveux contribue très largement à la compréhension du fonctionnement des synapses, zones complexes au niveau desquelles les neurones, les cellules musculaires et gliales communiquent. Ces synapses, en constant remaniement, sont le siège de plasticités complexes à la base des grandes fonctions neuronales. Elles peuvent présenter des dysfonctionnements à l’origine de nombreuses maladies neurodégénératives.

Même s’il reste à faire d’énormes progrès, à la fois qualitatifs et quantitatifs, pour que la connaissance moléculaire et cellulaire du système nerveux central permette d’expliquer son fonctionnement, le chemin parcouru depuis une cinquantaine d’années a été prodigieux. Il faudrait plusieurs livres pour en faire la somme. Mais le plus didactique est de confronter quelques lieux communs à la science actuelle et d’examiner les prochaines frontières à dépasser.

Des capacités sous-exploitées ?

Nous nous servirions seulement de 10 à 20% de nos capacités cérébrales ! Il existe un fantasme global qui prêterait à nos capacités cérébrales des aptitudes incroyables, dont les plus courantes seraient la télépathie ou la télékinésie. Cette croyance s’appuie sur une argumentation pseudo-scientifique affirmant que nous n’utilisons qu’une petite partie de notre cerveau.

Beaucoup de mauvaises interprétations

Son utilisation en totalité nous permettrait justement d’accéder à la maîtrise de ces nouvelles facultés, et d’autres encore plus incroyables comme celles que l’on retrouve dans les ouvrages de science-fiction et dans des livres ésotériques. Il n’y a pas de source précise à cette croyance, mais on peut trouver au moins deux origines relativement récentes qui l’ont renforcée.

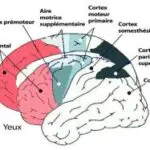

La première date du début du XXe siècle. La Première Guerre mondiale avec son cortège de soldats blessés par des éclats d’obus a fait naître la neuroanatomie fonctionnelle. C’était un réel progrès et probablement la naissance de la neuroscience moderne.

Mais, une mauvaise interprétation de certaines observations, en particulier lors de lésions sans conséquences visibles, a laissé croire que certaines zones pouvaient être inutiles.

La seconde origine date du milieu du XXe siècle et de la mise en évidence de dégénérescences cérébrales profondes dans des maladies. Dans la maladie de Parkinson, on utilise des nouvelles techniques qui permettent pour la première fois de visualiser un neurotransmetteur, la dopamine.

On met en évidence son absence dans le cerveau des patients autopsiés. Cette absence est due à la mort massive des neurones de la voie dopaminergique qui relie deux aires cérébrales sous-corticales, la substance noire et le striatum. Petit à petit les études se multiplient et s’affinent, et l’on se rend compte que, pour que les symptômes de la maladie de Parkinson soient visibles, il faut qu’au moins 80 % de cette voie soit détruite, la majorité de ces neurones seraient donc inutiles et pourraient, en étant utilisés, supporter des nouvelles facultés.

Dans les deux cas, les observations étaient réelles, mais leurs interprétations biaisées par leur manque de précision. L’on sait maintenant, avec l’utilisation des techniques de plus en plus précises de l’imagerie cérébrale, de tests neurocognitifs ou fonctionnels de plus en plus performants, ou encore d’une neuroanatomie cellulaire et tissulaire, que toutes ces lésions ont des conséquences, que tous ces neurones ont une fonction.

Plus qu’un ordinateur

Système redondant

La confusion sur l’utilité de certains éléments du cerveau est compréhensible, car le système nerveux est construit pour être fiable. De la même manière que pour rejoindre deux grandes villes, il faut une autoroute à 4 voies, les faisceaux de fibres doivent pouvoir prendre en charge une forte circulation d’information. Si l’on ferme 3 voies sur 4 pendant une nuit, il n’y aura pas de conséquences, mais personne ne pensera que 3 des voies ne servent à rien.

Autre lieu commun : le câblage neuronal fonctionnerait comme un ordinateur !

Notre cerveau est composé de 20 à 100 milliards de neurones, personne n’ayant jamais compté précisément, ce chiffre varie selon les approximations utilisées. À côté de ces neurones, il y a 5 à 10 fois plus de cellules gliales, qui jouent un rôle trophique établi, mais également un rôle fonctionnel très important. Chaque neurone peut établir environ un millier de connexions (les synapses), certaines sur lui même, certaines sur des neurones situés à grande distance (jusqu’à un mètre).

Tous les neurones ont une fonction

La transmission du signal est électrique à l’intérieur du neurone, des dendrites vers le corps cellulaire et du corps cellulaire vers l’axone et les terminaisons. Entre deux neurones, la transmission du signal est majoritairement chimique, des neurotransmetteurs libérés rapidement par le neurone en amont vont aller activer des récepteurs canaux sur le neurone en aval, dont l’ouverture va produire une dépolarisation et une nouvelle transmission électrique. La complexité incroyable de cette transmission du signal va au-delà de cette simple complexité numérique.

Régénération des neurones

Nous naîtrions avec un nombre de neurones définitifs, qui disparaissent petit à petit ! Pendant très longtemps, on a pensé que le cerveau était le seul organe de notre corps dans lequel il n’y avait absolument pas de divisions cellulaires à partir de cellules pluripotentes (cellules souches) depuis la naissance. Nous naissions donc avec un capital de plusieurs milliards de neurones, qui ne pouvaient ensuite que disparaître lentement.

Signaux analogiques

Contrairement à une signalisation « informatique » unitaire de type 0⁄1 (absence ou présence d’une transmission), la transmission nerveuse peut prendre toutes les valeurs entre ‑1 et +1, mais également, pour un neurone donné, chaque point de contact d’une synapse peut avoir une valeur de transmission différente de la synapse suivante. Si le cerveau est un ordinateur, alors il est facile de comprendre que c’est celui d’un genre qui n’existe pas encore !

Cela a donc été une véritable révolution lorsque, il y a un peu plus d’une dizaine d’années, deux zones germinales principales ont été mises en évidence dans le cerveau, dans lesquelles existe une génération de nouveaux neurones (neurogénèse) qui va rester active toute la vie durant.

Dans une de ces deux régions, la formation hippocampique, on estime qu’environ 5000 nouvelles cellules souches neuronales sont générées chaque jour. Cette apparition de nouveaux neurones n’est pas régulière, mais sous le contrôle actif de notre interaction avec l’environnement. Des conditions de stimulation, comme l’apprentissage d’une tâche, sont des facteurs favorisant la neurogénèse, alors que, par exemple dans un état dépressif, la neurogénèse de l’hippocampe est moins importante. Des molécules ayant un effet antidépresseur chez l’homme vont pouvoir augmenter la neurogénèse.

La possibilité qu’a notre cerveau de fabriquer de nouveaux neurones, certes en petit nombre comparé au nombre total de neurones, ne permet pas de renouveler entièrement notre cerveau, comme on va renouveler en quelques semaines notre peau ou nos muqueuses par exemple. Mais c’est par contre un mécanisme essentiel de la plasticité de notre système nerveux, qui joue un rôle déterminant pour notre adaptation dans un environnement changeant, mais aussi dans l’apparition et l’évolution de certaines pathologies mentales.

Notre génome contient environ 35 000 gènes, dont environ un tiers a une expression spécifique dans le système nerveux central. Ces gènes sont maintenant connus et l’on sait que chacun d’entre eux va générer entre une et parfois plusieurs dizaines de protéines (dont pour un grand nombre nous n’avons aucune idée de la fonction). Ces protéines sont les briques composant nos cellules nerveuses. Comme un puzzle de quelques centaines de milliers de pièces, il faut maintenant reconstruire un paysage pour lequel nous n’avons pas de modèle. Mais au moins nous avons les pièces, identifiées.

Gènes et environnement

Neurogénèse

Chez le rat, une expérience princeps a démontré que si l’on compare deux groupes d’animaux, respectivement dans des environnements normaux et enrichis (c’est-à-dire dans une grande cage, avec des activités nombreuses comme des roues ou des espaces à explorer), on peut observer une augmentation significative de la neurogénèse dans les groupes de rats en milieu enrichi.

Pourtant, le frère jumeau (monozygote) de Mozart ne sera jamais Mozart ! Autrement dit, la génétique seule ne suffit pas à déterminer l’ensemble des capacités d’un individu. Son environnement, depuis sa conception, va jouer un rôle essentiel dans la complexité unique de son cerveau.

Le cerveau est plastique, et l’on sait depuis quelques années, et c’est une révolution conceptuelle majeure, que cette plasticité est aussi le résultat d’une modification directe de l’accessibilité de nos gènes, et donc de l’expression de nos protéines. Comprendre précisément comment l’environnement va modifier l’expression de nos gènes est un enjeu considérable, sachant que cet environnement, pour notre cerveau, est essentiellement notre interaction avec les autres, mais peut aller jusqu’à des événements les plus traumatiques.

Le frère jumeau de Mozart ne sera jamais Mozart

Cette compréhension, en parallèle de la connaissance précise du rôle et de l’organisation moléculaire et cellulaire de nos cellules nerveuses, est une clef pour accéder au fonctionnement du cerveau, dans des conditions normales, mais aussi dans ses pathologies qui atteignent près de la moitié de la population mondiale.