La préhistoire

De la fondation de l’École à son transfert sur la Montagne Sainte-Geneviève – 1794–1805

L’École Centrale des Travaux Publics, qui devait devenir, un an après sa fondation, l’École Polytechnique, inaugura son enseignement le 1er nivôse an III (10 décembre 1794), dans le palais ci-devant Bourbon, ou plus exactement dans ses dépendances : les écuries, les remises, l’orangerie et la salle de spectacle, ainsi que l’hôtel contigu de Lassay dans lequel on avait aménagé un amphithéâtre de quatre cents places. Tous ces bâtiments ont aujourd’hui disparu et ont fait place aux constructions du Ministère des Affaires Étrangères.

Les nouveaux étudiants, au nombre de quatre cents, se montrèrent tout de suite extrêmement turbulents.

Nous possédons, à ce sujet, quelques documents que je citerai à la fin de ce chapitre. Mais cette agitation avait lieu à l’extérieur de l’École – les élèves étaient externes – alors que j’aurais voulu connaître leurs mœurs intérieures, puisque c’est au sein des promotions rassemblées que sont écloses les premières traditions.

Dans ce domaine, je n’avais rien trouvé, sinon quelques questions que les anciens posaient à leurs conscrits dans un examen baroque qui préfigurait l’initiation, lors des toutes premières années de l’École.

Par exemple :

- démontrer que le carré d’une vache est un cheval ;

- une raie à la craie étant tracée sur un mur, quel est le nom du physicien représenté ;

- comment feriez-vous pour manger dans une île déserte, n’ayant qu’une canne de jonc ?

La solution du premier théorème est perdue. A la seconde question il fallait répondre : Réaumur ; et à la troisième : je décrirais une circonférence avec la canne pour rayon, j’aurais ainsi deux pigeons (2 π jonc).

Les élèves de l’École Polytechnique

sur la tombe de Monge (20 juillet 1818).

Gaspard Monge fut inhumé le 18 juillet 1818, au cimetière du Père Lachaise. Pendant de longues années, une délégation d’élèves alla fleurir cette tombe vénérée.

Ces éléments d’information montrent le haut niveau de culture scientifique qu’avaient déjà atteint nos Antiques, mais ils renseignent peu sur leur vie de promotion, et j’allais renoncer à écrire cette préhistoire, lorsque j’eus la chance de recevoir un manuscrit de Jean-Marie Joseph du Boisaymé, de la promotion 1796, dont une descendante m’autorise à reproduire les passages qui ont trait à mon sujet.

Voici donc un témoignage, le seul qui subsiste, probablement, des comportements des Polytechniciens dans leur première école :

« Et d’abord, l’on n’était pas caserné ; l’école était au palais Bourbon ; on s’y rendait le matin à huit heures, on en sortait à deux pour y revenir à cinq et y rester jusqu’à huit. Des appels constataient l’exactitude des élèves ; des problèmes de mathématiques, des opérations chimiques, proposés chaque mois sans qu’il y eût obligation pour les élèves de s’en occuper, mettaient en évidence les plus intelligents : leurs noms étaient affichés dans l’école.

Enfin, des examens généraux, à la fin de l’année, faisaient connaître l’instruction de tous, et l’on renvoyait alors ceux qui, n’ayant fait aucun progrès, avaient, de plus, manqué fréquemment aux appels. On pouvait au bout de deux ans se faire examiner pour le corps que l’on choisissait d’après ses goûts et le sentiment du degré d’instruction qu’on avait acquis ; car il était des corps dans lesquels il était beaucoup plus facile d’entrer que dans d’autres.

On pouvait rester une troisième année à l’école, et même une quatrième, quand on· avait constamment fait preuve d’assiduité et de bonne conduite. Les jeunes gens sans fortune pouvaient à cette époque entrer à l’école ; ils avaient une paie et la ration ; aujourd’hui il faut être riche, il faut payer pension.

On se livrait aux études qu’on préférait : il faut maintenant suivre tous les cours ; plus de savants sortaient de l’école, plus d’ignorants aussi : l’instruction maintenant y est à peu près égale chez tous.

Je n’entends point préférer un mode à l’autre ; je dis ce qui était. Il résultait de l’ancien ordre de choses deux classes d’élèves bien distinctes : les studieux et les dissipés. Un bien petit nombre appartenait à toutes deux. Le nom de Paul (c’est le prénom que s’attribue l’auteur) figurait presque tous les mois sur la liste des élèves qui avaient résolu les problèmes proposés, mais aussi il n’y avait pas de jeux, pas de parties de plaisir dont il ne fût, et ces jeux étaient tels que le palais Bourbon ressemblait parfois à une ville prise d’assaut.

Chaque brigade occupait une grande salle, où elle travaillait hors des heures des leçons ; là, chacune, constituée en petite république, se donnait un gouvernement à son choix.

Ainsi la troisième brigade, par exemple, s’était soumise, pour sa police intérieure, aux décisions de trois élèves élus à la pluralité des voix, et toujours choisis parmi les plus raisonnables ; c’était son sénat. Ce sénat, malgré son penchant pour l’étude et la tranquillité, était de temps à autre obligé de céder au vœu des citoyens, et, une fois la guerre déclarée, le général élu devenait l’homme important.

Des ambassades étaient envoyées aux autres brigades pour former des ligues, et la gravité des discours, le cérémonial des réceptions, étaient fort amusants. Les expéditions militaires consistaient ordinairement à faire des prisonniers ; conduits dans la salle des vainqueurs, ils y recevaient la bascule sur un tabouret avec tous les accessoires accoutumés, et étaient remis en liberté.

Un jour la troisième brigade, à la suite d’une grande bataille, échangea de vive force tous ses vieux tabourets contre les meilleurs de la seconde, et le souvenir de cette journée s’est conservé longtemps à l’école sous le nom burlesque de la journée des tabourets.

Quand une brigade abusait de la victoire ou troublait un peu trop l’école, ses alliés l’abandonnaient, de nouvelles ligues se formaient, et des défaites multipliées la forçaient à demander la paix.

Enfin, les brigades avaient, comme au temps de la féodalité, leur trêve de Dieu, pendant laquelle l’école respirait en paix. J’oubliais de dire que quelquefois des champions, à l’imitation des Horaces et des Curiaces, décidèrent de la prééminence d’une brigade sur l’autre.

Le premier uniforme :

Canonnier de la garde nationale.

Un de ces combats se fit à cheval ; les chevaux avaient été choisis parmi les élèves les plus robustes. Le plus vigoureux cheval de bataille de la troisième brigade se nommait Donnat ; il avait près de six pieds de haut. Les chevaux devaient chercher à se renverser en se heurtant ; les cavaliers seuls se servaient de leurs bras, se colletaient, se prenaient à bras-le-corps ; celui qui était arraché de son cheval ou renversé avec lui, était vaincu.

Donnat, peu de jours encore avant l’affaire où, aide-de-champ du roi de Hollande, grand connétable de l’empire, il eut la tête emportée d’un boulet, se ressouvenait avec plaisir de ces tournois de sa jeunesse, et faisait dire à Paul mille choses amicales de la part de son ancien cheval de bataille. Paul et tous ses camarades le regrettèrent vivement. »

J’ai parlé du comportement turbulent des premiers Polytechniciens à l’extérieur de l’École. Il nous intéresse ici parce qu’il contient en germe deux des composantes essentielles de nos traditions : le libéralisme et la solidarité.

C’est le théâtre qui était le lieu privilégié de cette agitation. Au théâtre de la République, au mois de floréal an IV, les élèves firent scandale en tournant en dérision les chants révolutionnaires. L’affaire la plus grave eut lieu peu après, au théâtre des jeunes artistes, où les élèves provoquèrent de violentes bagarres et où plusieurs furent arrêtés.

Mais, bien plus, les Polytechniciens se joignaient aux émeutiers qui brisaient le buste de Marat et, au Palais-Royal, foyer de toutes les oppositions, ils entonnaient le chant le plus séditieux de l’époque, le « Réveil du Peuple ».

Ils prirent part à l’affaire du 13 vendémiaire et huit d’entre eux furent convaincus d’avoir participé à l’insurrection. Leur expulsion, leur arrestation paraissaient inévitables mais Monge, enragé dès qu’on touchait à son École, fit tête avec sa hargne de vieux lion. Il les sauva.

Lorsqu’apparurent les signes avant-coureurs du complot du 18 fructidor, dans lequel allait sombrer la liberté un moment retrouvée, l’agitation s’intensifia. Joseph Boisaymé nous conte quelques-unes de ses péripéties :

« Le directoire exécutif préludait à la journée du 18 fructidor. Excitées par ses agents, les troupes campées au Champ-de-Mars ou casernées dans Paris parcouraient les rues, insultaient les jeunes gens qui portaient un collet noir, et le coupèrent à plusieurs avec leurs sabres. On leur avait fait croire que c’était le signe de ralliement des royalistes, alors que ce n’était qu’un des nombreux caprices de la mode.

Beaucoup d’élèves de l’école Polytechnique, ne voyant dans les attaques des soldats qu’un abus de la force, avaient pris le collet noir (Ils ne portaient plus d’uniforme depuis quelque temps.); et certes ils ne conspiraient pas, ils s’étaient seulement rangés autour du drapeau du plus faible.

Une après-midi que tous les élèves étaient réunis dans les vastes salles du dessin, on vint leur dire que les soldats parcouraient les Tuileries, en chassaient les jeunes gens, les poussaient dans les bassins, leur coupaient leurs collets et leurs cadenettes, etc., etc.

Les élèves se levèrent aussitôt en masse et coururent aux Tuileries. Ils firent à leur tour évacuer les allées aux soldats, en poussèrent dans les bassins ; la garde arriva et les dispersa ; ils parcoururent les boulevards quelques instants, et puis se retirèrent chez eux.

Paul, qui avait été légèrement blessé d’un coup d’épée, se rendit le lendemain chez sa mère, logée rue Hillerinbertin. Il rencontra dans la rue de Grenelle trois ou quatre soldats qui, en voyant son bras en écharpe, s’écrièrent : « Sacré muscadin, on t’a cassé un membre ; apporte-nous ton collet, mon mignon, ou nous te cassons l’autre bras. » Le jeune homme se retourna, marcha à eux un pistolet à la main, et eux de reculer en lui disant : « Ce n’est pas à toi que nous parlons ; tu es un brave garçon, toi, etc. »

Quelques jours après, des soldats assommaient à coups de pierres, près des Invalides, un autre jeune homme qui avait un collet noir à son habit. Plusieurs élèves de l’école polytechnique, qui venaient de s’exercer au pistolet de ce côté, passèrent heureusement en ce moment, et la menace qu’ils firent de se servir de leurs armes fit retirer les agresseurs. Des gens bienfaisants du voisinage reçurent le mourant et en prirent soin.

Toutes les feuilles publiques rapportèrent, avec plus ou moins d’exactitude, cet événement, et il en fut question au corps législatif. Les journalistes jacobins le racontèrent à leur manière, et en conclurent que l’école polytechnique était un repaire d’aristocratie ; que la république nourrissait là des serpents qui n’attendaient que le moment de déchirer son sein. Ce sont là les propres expressions de l’un d’eux.

Les élèves, indignés, chargèrent trois ou quatre de leurs camarades de se rendre chez lui et de lui demander, au nom de l’école entière, une prompte rétractation. Les commissaires ne lui eurent pas plus tôt fait connaître l’objet de leur visite, qu’ils furent entourés par une vingtaine de garçons de l’imprimerie.

La fermeté des élèves, et peut-être la crainte de s’attirer la vengeance de toute l’école, détermina le journaliste à faire ce qu’ils désiraient : sa rétractation parut le lendemain, mais il avait dénaturé les expressions des élèves et donné leurs noms.

Ceux-ci allaient réclamer de nouveau quand éclata la funeste journée du 18 fructidor.

Pendant la nuit, l’armée aux ordres d’Augereau s’était emparée de tous les postes importants, avait placé du canon sur les ponts et cerné les Tuileries où siégeait le conseil des Cinq-Cents. Deux membres du directoire, une foule de députés, de journalistes, étaient arrêtés au même moment ; et les Parisiens, en se réveillant, trouvèrent la révolution terminée ; la ville resta morne et silencieuse.

Si les douze cents grenadiers qui formaient la garde du corps législatif eussent fait quelque résistance, nul doute que la garde nationale ne se fût jointe à eux.

Depuis quelques jours les élèves de l’école polytechnique, non pas les plus ardents seulement, mais les plus sages aussi, et je citerai parmi eux cet Edouard dont j’ai parlé, avaient mis leurs fusils en état, fait des balles et acheté de la poudre, déterminés qu’ils étaient à défendre le corps législatif, si la lutte engagée depuis quelque temps entre les députés et le directoire amenait quelqu’acte de violence.

On a dit depuis que des députés conspiraient contre la république ; je n’en sais rien : ce que je puis assurer c’est que personne n’avait engagé les élèves de l’école à embrasser leur parti. »

Cette attitude des Polytechniciens fut évoquée quelques mois plus tard devant le Conseil des Cinq Cents. Mais il ne se trouva que trois députés pour condamner l’École.

- On y enseigne, dit le premier, les matières les plus insensées : en particulier un certain calcul « différentiel et intégral ». De plus, les professeurs poussent la perversité jusqu’à substituer à nos lettres républicaines, dans leurs démonstrations, les lettres grecques !

- Pourquoi, disait le second, priver un bon père du droit et du plaisir d’enseigner son fils ? Je propose que Polytechnique soit transformée en École de bienfaisance nationale.

Quant au troisième, il fustigeait le non-conformisme politique des élèves en un discours dont la péroraison mérite d’être préservée de l’oubli :

« Sans le républicanisme, les talents ne sont pour moi qu’une faible gaze qui ne saurait me dérober le poignard qu’on veut plonger, par force ou par adresse, dans le sein de la patrie ».

On pourra conclure des lignes qui précèdent que l’engagement politique, la « contestation » des premiers Polytechniciens, les entraînèrent parfois fort loin.

Était-il opportun de le rappeler ? diront certains. Pourquoi pas, répondrai-je, puisque ces tumultes et parfois ces violences n’étaient inspirés que par la générosité et l’amour de la liberté ; puisque ces jeunes hommes n’acceptaient la tutelle d’aucun parti, l’intoxication d’aucune idéologie ; puisque leur contestation ne fut jamais celle des médiocres qui demandent à 1’anarchie les avantages qu’ils ne peuvent acquérir par le talent.

De ces promotions turbulentes sortirent Biot, Malus, Poisson, Dupin, Arago, Fresnel, Gay-Lussac, qui comptèrent parmi les plus grands savants de leur génération.

Et lorsque la France se fut jetée dans des guerres insensées, ces contestataires firent admirer leur héroïsme sur tous les champs de bataille de l’Europe.

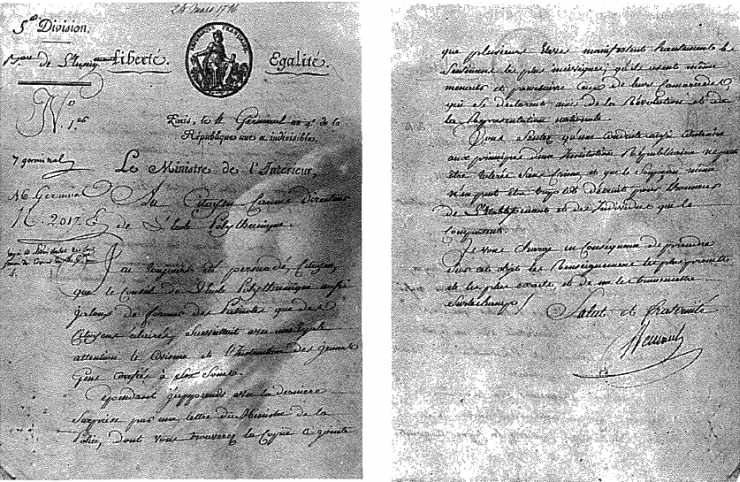

Lettre du Ministre de l’Intérieur du 4 germinal an IV (24 mars 1796) au directeur de l’École Polytechnique, dans laquelle il se plaint de l’état d’esprit des polytechniciens.

« Je suis informé qu’au moment où les membres de l’administration municipale du Xe arrondissement proclamaient la prise de Mantoue, plusieurs jeunes gens de l’École Polytechnique, qui en sortaient, se sont permis d’insulter les magistrats et qu’ils les ont poursuivis, depuis le Palais de la Révolution jusqu’à la porte de la municipalité, en tenant des propos ironiques. »

(extrait d’une lettre du ministre de la Police, Cochon de Lapparent, au directeur de l’École (2 ventôse, an V).