La recherche, un sacerdoce comme les autres

“ Les sciences cognitives ? Mais ma pauvre fille, c’est le miroir aux alouettes ! »

Ainsi me conseillait un des professeurs de ma majeure de mathématiques fondamentales lorsque je lui présentai mes hésitations sur la suite de mon orientation académique, jusqu’alors fermement fixée vers une thèse en mathématiques pures.

La plupart des conseils obtenus à l’époque au sein de l’École concordaient : ce nouveau domaine auquel je m’intéressais n’était pas digne de l’attention d’une vraie scientifique.

REPÈRES

Les sciences cognitives regroupent les disciplines scientifiques dédiées à la description et à l’explication des mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle. Elles reposent sur l’étude et la modélisation de phénomènes tels que la perception, l’intelligence, le langage, le calcul ou le raisonnement.

Les sciences cognitives utilisent conjointement des données issues de nombreuses branches de la science, comme la linguistique, l’anthropologie, la psychologie, les neurosciences, la philosophie ou l’intelligence artificielle.

La découverte

Quant à moi, je fus fascinée de découvrir qu’on pouvait étudier la cognition par la méthode scientifique, qu’il était possible d’appliquer des analyses quantitatives rigoureuses à des phénomènes aussi apparemment inaccessibles que l’intelligence, la mémoire, l’apprentissage, et même la conscience.

“ Une discipline à la croisée de beaucoup d’autres ”

La recherche avance à très grands pas dans cette jeune discipline, située à la croisée de beaucoup d’autres : la médecine, la biologie, l’informatique, dont l’intelligence artificielle, les mathématiques appliquées avec en particulier une branche des statistiques, le machine learning, et bien sûr la psychologie expérimentale.

Les avancées considérables des dernières années dans notre compréhension du cerveau, et de son rôle comme substrat du comportement, de la pensée et l’esprit, ont reposé de manière cruciale sur l’interaction permanente entre ces domaines.

LES ÉTAPES CLASSIQUES

Mes activités journalières de recherche sont variées, mais incluent toutes les étapes typiques de la recherche scientifique. Je travaille à l’élaboration de protocoles expérimentaux me permettant d’isoler les comportements qui m’intéressent et programme ces expériences. J’interagis avec les assistants de recherche qui font passer ces expériences à mes sujets d’intérêt : le plus souvent de jeunes adultes, mais occasionnellement des patients atteints de la maladie de Parkinson ou d’autres pathologies. J’analyse les données obtenues.

Je développe et simule des modèles mathématiques qui rendent compte quantitativement des comportements et signaux neuronaux que j’observe, et j’utilise ces modèles pour formaliser des théories expliquant le traitement et l’utilisation d’informations par notre cerveau, ce qui me permet de fermer la boucle : tester les nouvelles prédictions de ces théories par d’autres expériences.

Je passe bien sûr un temps important à rédiger mes résultats pour publication, et à lire des articles de recherche.

Le choix de la recherche

Pour participer à cette recherche, j’ai donc décidé de poursuivre en quatrième année d’École un master 2 de sciences cognitives à Paris, puis une thèse au laboratoire de neurosciences cognitives, une unité de l’INSERM initialement à Pierre-et-Marie-Curie, puis à l’École normale supérieure, défendue en janvier 2010.

Ce domaine est à la fois mieux reconnu et beaucoup plus répandu aux États-Unis : la plupart des universités y offrent des cursus de (neuro) sciences cognitives dès la licence et ont un département de recherche dédié. J’ai donc décidé d’enchaîner avec un postdoc au Laboratory for Neural Computation and Cognition à l’université Brown, près de Boston, où je me trouve toujours actuellement.

J’y étudie l’apprentissage et la prise de décision par des régions anciennes du cerveau (les ganglions de la base) et par des régions particulièrement développées chez les humains et les adultes (le cortex préfrontal).

Heurs et malheurs

La vie de chercheuse scientifique a ses hauts et ses bas, et j’ai parfois trouvé que l’expérience pouvait être particulièrement solitaire. La recherche est une activité intrinsèquement risquée et de long terme. Au jour le jour, il y a peu de gratifications telles que celles apportées par la satisfaction d’un travail accompli.

“ Publish or perish ”

Les moments de succès sont rares. Ceux de mes projets qui ont abouti ont pris entre deux et six ans, et des mois de travail peuvent n’aboutir à rien : c’est l’incertitude fondamentale de la recherche, expérimentale ou théorique.

Une autre dimension de l’incertitude de la recherche académique est la précarité des postes, souvent liés à l’obtention de financements extrêmement contraignants et compétitifs à obtenir.

Malgré des soutiens administratifs souvent efficaces, beaucoup d’énergie et de temps sont donc absorbés à simplement obtenir les moyens matériels de continuer sa recherche à court terme, ce qui peut en contraindre l’orientation de manière néfaste : Publish or perish.

La présentation des résultats à des conférences est une étape de discussion essentielle.

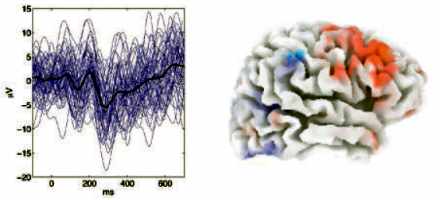

Une analyse statistique permet d’extraire les régularités temporelles (en haut) et spatiales (en bas) du signal, et d’observer le fonctionnement du cerveau.

DES PERSPECTIVES DIFFICILES

Sur le plan de la carrière, il est parfois difficile d’accepter la lenteur de la progression professionnelle. Mes camarades de promotion avancent dans les rangs de leurs entreprises et perçoivent des salaires que je n’atteindrai jamais. Pendant ce temps, le monde académique exige toujours de moi de travailler sur des postes de courte durée sans l’assurance de perspectives stables. Le domaine de la recherche académique, quelle que soit la discipline, est hautement saturé.

Cette année, j’ai postulé à des postes d’assistant professor aux États-Unis ; la lettre de refus de l’université de Berkeley en Californie indiquait que 350 personnes avaient déposé un dossier pour ce seul poste. Aux États-Unis, l’obtention d’une position avec sécurité d’emploi dans la recherche se fait en moyenne autour de 40 ans, après une période de probation de six à huit ans, impliquant souvent une extrême mobilité géographique, une perspective difficile pour qui souhaite conjuguer vie personnelle et professionnelle.

Apprendre tous les jours

Pourquoi travailler dans un domaine si exigeant que toute pause peut définitivement mettre hors jeu ? Parce que tout cela peut être contrebalancé, au moins en partie, par d’autres avantages, ceux-là même qui m’ont fait choisir cette carrière.

Mon travail me permet d’apprendre tous les jours, me laisse la liberté de poser les questions qui m’intéressent et qui me paraissent importantes pour la société – en me donnant la chance de pouvoir y chercher des réponses.

J’ai la profonde satisfaction de savoir que mon métier a un sens et contribue à l’avancement de l’humanité. C’est un métier qui met à contribution toutes mes ressources intellectuelles et humaines pour une cause essentielle – la Science – et un travail auquel je suis fière et heureuse de me rendre tous les matins, ce qui pour moi n’a pas de prix.

Des bases scientifiques solides

L’École polytechnique, qui classait les sciences cognitives parmi les humanités et sciences sociales (H2S), n’a pas été le meilleur milieu pour découvrir ce domaine de recherche scientifique éminemment quantitatif et expérimental.

“ Dédier sa vie à l’avancée de la science ”

Ma seule expérience de recherche durant ma scolarité (un court stage d’option de trois mois au laboratoire de mathématiques pures de l’X) fait pâle figure quand je la compare à l’expérience des nouveaux étudiants qui débutent cinq ans de thèse dans mon université actuelle, souvent après plusieurs années passées comme assistants de recherche dans des laboratoires.

L’X ne m’a pas habituée à chercher par moi-même, à lire, critiquer et synthétiser des résultats publiés, une compétence pourtant essentielle à acquérir mais qui demande une longue pratique. Pourquoi l’X, qui ambitionne de nous doter d’une vaste et solide culture scientifique, n’inclut- elle pas dans ce socle l’analyse et l’interprétation statistique des données ?

Qui d’entre nous n’a pas, dans son travail, à interpréter des données massives et complexes ?

Cependant je continue d’éprouver, plusieurs années après avoir quitté l’École, certains bénéfices de ma formation à l’X. La solidité des bases scientifiques acquises dans différents domaines, particulièrement en mathématiques, m’est toujours très utile. La notion de modélisation quantitative est ancrée dans l’enseignement pluridisciplinaire scientifique de l’X ; c’est une ressource extrêmement précieuse pour une recherche de qualité.

Je pense qu’une formation polytechnicienne qui reconnaîtrait cette matière dans sa dimension scientifique – et non comme un morceau anecdotique des H2S – fournirait un excellent départ pour un futur chercheur de ce domaine.

Ma propre trajectoire professionnelle n’a pas toujours été facile, et je ne recommanderais la recherche qu’à une personne réellement enthousiasmée par l’idée de dédier sa vie professionnelle (et parfois une part de sa vie personnelle) à l’avancée de la science.

Quoi de plus excitant que d’essayer chaque jour de percer les mystères du système même qui nous permet de penser ?