La Sanction de la tradition et la Tradition des sanctions

Lorsque fut proposé à l’auteur de cet article, sous le prétexte qu’il avait été Directeur général de l’École de 1972 à 1975 de traiter en quelques pages des problèmes manichéens de frontière entre créativité artistique et fantaisie intempestive à l’École, son hésitation, bien compréhensible, céda aussitôt que lui fut indiqué qu’il s’agissait de traiter le sujet à la lumière de la Tradition.

Son élan d’enthousiasme se tempéra toutefois assez vite lorsqu’il se rendit compte que, si le mot tradition était encore présent dans les esprits des jeunes classes, son contenu avait besoin d’être sérieusement rafraîchi pour surmonter l’obstacle des interprétations trop personnelles. Il jugea donc nécessaire de relever son dispositif d’un cran et de commencer son exposé par l’illustration de ce qui constitue – à ses yeux du moins – la vraie Tradition de l’École.

Une fois cette première partie traitée, pouvait alors être abordée la critique – au sens large du terme – des actes les plus significatifs des promotions passées, tels que l’histoire nous les a conservés. Manifestations de promo(s), entreprises de groupuscules, fantaisies individuelles enfin, trois facettes étaient offertes à l’exégèse et ont été traitées dans cet ordre.

Les quelque 180 promotions offertes à la pâture de l’historien ont certes présenté assez de cas de figure pour qu’il n’ait pas été nécessaire de recourir à des souvenirs personnels. Toutefois, la dernière décennie ayant ajouté au décor quelques arabesques nouvelles, il a bien fallu en tenir compte pour couvrir l’ensemble de la question telle qu’elle se présente aujourd’hui. Puisse cette présentation permettre aux apports de demain de rester dans le droit fil de notre École.

La vie en société comporte l’usage, et entraîne donc le respect d’un certain nombre de règles faute desquelles ne saurait être assuré à tous, – enfants, adolescents, adultes et personnes âgées – ce minimum d’aise et de qualité de vie qui est indispensable au développement paisible de la personnalité de chacun. Généralement parlant, autant de règles, autant de contraintes, et donc autant de freins aux instincts et aux penchants individuels. Tout bien pesé, cependant, il est facile de constater que chacun de ces freins assure en vérité un peu plus de liberté et de sécurité à tous, aux autres comme à soi-même.

On imagine aisément les conséquences qu’entraînerait le libre choix, par les conducteurs, de la priorité aux carrefours. Pour qui marquerait trop de réticence à accepter la gêne entraînée par l’existence de ses semblables parallèlement à la sienne, il existe bien une solution : se faire ermite sur une île déserte. Les îles désertes se font hélas de plus en plus rares, et la vocation d’ermite ne touche, de son côté, qu’un nombre de gens des plus restreints.

L’entrée en communauté, à titre provisoire ou définitif, suppose, en plus de ce qui vient d’être dit, l’acceptation de participer à une tâche particulière que l’existence même de la communauté facilite à chacun de ses membres. Cette acceptation rend théoriquement plus aisée l’adaptation aux règles particulières de vie que la communauté propose à ses postulants.Car, qui dit communauté dit règle.

Mais qui dit règle dit sanction. Il est à la portée de tout le monde de vérifier qu’une loi de la République comporte toujours un article indiquant le prix à payer par celui qui choisirait de ne pas s’y conformer. Notons, au passage, que ce prix n’est pas fixe mais compris dans un éventail aux limites plus ou moins larges. A charge pour celui qui aura à le fixer de choisir la pointure adéquate. Mais adéquate à quoi ? il y a là matière à une première réflexion.

Une communauté, quelle qu’elle soit, ne saurait, par exemple, faire totalement abstraction de l’époque où elle vit. Les particularités de l’époque aideront ou non à la réalisation de la tâche commune.

Au plan humain, par exemple, bien des facteurs évoluent qui tantôt poussent au renforcement de la responsabilité et du caractère, et tantôt visent à diluer le sens des responsabilités dans un magma poético-collectiviste curieusement attractif pour les esprits mathématiques à la recherche des pluralités intellectuelles à jouissance immédiate.

Celui qui a la chance, comme c’est le cas à l’École Polytechnique, de pouvoir disposer d’une histoire de près de deux siècles est alors soumis à la tentation de ne considérer le présent que comme une des multiples fluctuations du passé et de fonder la justification de son comportement d’aujourd’hui sur le respect littéral des situations anciennes, bien souvent totalement dépassées. Cette erreur d’interprétation de la tradition vaut quelques lignes d’exégèse.

La Tradition ne saurait être un recueil d’où l’on extirpe, par photocopie de telle page, la solution du problème du moment. Référence toujours disponible, elle n’offre en réalité qu’une aide à distinguer les choses qui se font de celles qui ne se font pas, telles que l’expérience de plus de cent quatre-vingts promotions a conduit à en juger pour la meilleure tenue de l’École, face à ce que le pays attend d’elle.

Car le pays attend d’elle quelque chose, assez obscurément en vérité, mais avec suffisamment de conviction pour que l’École, ayant su jusqu’ici répondre à cette attente, ait survécu sans avatar majeur à tous les régimes qui se sont succédé depuis sa création, y compris à ceux dont les tenants auraient volontiers imaginé la disparition de notre institution, par lassitude pour les uns, par exaspération pour les autres ou encore poussés par les conseils de gens momentanément influents cédant à leurs rancunes ou à leurs utopies.

II faut reconnaître en toute franchise que la population polytechnicienne n’a pas toujours, de son côté, fait montre des meilleures qualités diplomatiques dans ses manifestations « traditionnelles » de contestation du pouvoir en place. Définitivement acquis aux Gracques1 depuis la première promotion et n’appréciant en conséquence les problèmes contemporains qu’avec un certain déphasage, les élèves ont ainsi longtemps marqué une propension assez accentuée – et que d’aucuns jugeaient fâcheuse – au port de la cocarde du régime antérieur.

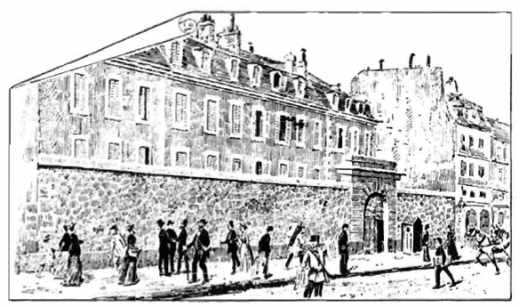

La prison militaire du Cherche-Midi. Rue des Sept-Voies,

au ci-devant Collège de Montaigu. Place du Panthéon.

La turbulence atteignit, par exemple, une intensité telle en 1816, que Louis XVIII se tint pour convaincu de la nécessité, dans un premier temps, de dissoudre l’École ; puis, dans un second, de la rouvrir, mais « civilisée ». Ce qui fut fait.

Rattachée à l’Intérieur et placée sous la férule du baron Bouchu, l’Écoie vécut alors dans la joie une période qu’Arago, lui, eut vite fait d’apprécier dans ses conséquences. Affolé par la très rapide détérioration de l’assiduité aux cours, la nullité du travail d’ensemble fourni et la prodigieuse perte de substance intellectuelle engendrée par une anarchie sans mesure, notre cher illustre Ancien, oubliant qu’il n’avait pas été adversaire de la formule « civile », alla, en 1821, se jeter aux pieds du monarque à qui il eut le bonheur d’arracher le rétablissement, hélas seulement partiel, de la situation antérieure.

Les demi-mesures n’ayant jamais clarifié les choses. l’Écoie poursuivit une course d’autant plus boiteuse qu’à demi militaire, elle n’aurait pu, au mieux, qu’être à demi commandée, même si son nouveau gouverneur, le Général Comte de Bordesoulle, avait bien voulu condescendre à s’en occuper sérieusement, ce qui ne fut pas le cas2.

Se souciant donc de l’École comme de sa première charge de cavalerie, Bordesoulle ne fit rien pour tirer l’X de son bourbier. Sa relève par Arago, en 1830, n’eut pas le temps de porter fruit : la Révolution, quelques mois plus tard, changea la face des choses, et l’École se retrouva tout naturellement sous plein régime militaire, à la satisfaction – à l’époque – de tous les constituants

Péripétie, dira-t-on, sauf à bien vouloir étudier les conséquences de cette situation vécue quatorze années : 1817 à 1830. L’une de ces conséquences est détaillée en annexe à cet article ; on y trouvera la réduction étonnante du nombre des « célébrités » issues de ces promotions dans les domaines classiques où promos d’avant et promos d’après ont fourni leur très honorable contingent de scientifiques de haut niveau ou classés comme tels parmi les « géomètres », mécaniciens, « astronomes », physiciens et chimistes de leur époque.

Comme quoi les attitudes sont à peser devant leurs conséquences possibles.

Cette digression sur des événements vieux de 150 ans, introduite plus ou moins directement comme suite à l’affirmation que le peuple de France attendait quelque chose de l’École, permet maintenant de mieux comprendre le contenu de cette attente. Habitué pendant des générations à voir les sciences les plus abstraites représentées en France par bon nombre de produits de l’X, mais aussi à ce qu’on fasse appel, dans les moments difficiles, aux facultés d’organisation, d’imagination et de désintéressement de solides Anciens de notre École, le peuple ne comprendrait pas qu”« on » le prive de cette sorte de confort moral, en tarissant la source des polytechniciens à qui il continue de faire naturellement confiance.

Il semble alors que la direction soit toute tracée : l’École Polytechnique doit produire avant tout des polytechniciens. Reste à définir le vocable. La Règle de la maison en découlera alors automatiquement.

Essayons donc une définition. L’honnêteté commande, pour ce faire, de rechercher l’appréciation du polytechnicien sur le tas, c’est-à-dire dans les usines, les bureaux, les chantiers, les laboratoires et autres lieux d’activité, auprès de tous ceux qui côtoient les X à tout âge : patrons ou directeurs. collègues et subordonnés du moment. Les résultats de ces enquêtes convergent rapidement vers une définition commune que l’on peut résumer comme suit :

Essayons donc une définition. L’honnêteté commande, pour ce faire, de rechercher l’appréciation du polytechnicien sur le tas, c’est-à-dire dans les usines, les bureaux, les chantiers, les laboratoires et autres lieux d’activité, auprès de tous ceux qui côtoient les X à tout âge : patrons ou directeurs. collègues et subordonnés du moment. Les résultats de ces enquêtes convergent rapidement vers une définition commune que l’on peut résumer comme suit :

Le polytechnicien moyen est généralement d’un abord plaisant et connaît son métier aussi bien que ses collègues issus de la même école de spécialisation. Ouvert au sens de la collectivité, tolérant par nature, travailleur par goût, entretenant fréquemment une activité marginale assez souvent originale, plus sensible à un raisonnement logique qu’à un discours passionné, il offre un aspect sérieux pour son âge et non sans lien avec une sorte de timidité qui s’estompe plus ou moins vite d’elle-même, au contact des réalités.

En somme, dans la vie courante et quand tout va bien, il offre l’aspect d’un cadre honnêtement compétent et plutôt agréable de rapports.

Sa vraie dimension n’apparaît, en fait, qu’au moment où surgit dans son environnement un problème particulièrement complexe, au moins pluridisciplinaire par ses aspects techniques, et devant lequel les spécialistes impliqués par l’un ou l’autre de ces aspects ont besoin d’une aune commune ou d’une nouvelle définition de l’axe unique des actions à mener par chacun.

L’expérience montre alors que le choix de celui à qui sera confiée la direction de l’analyse des obstacles se porte généralement, de droit, sur le polytechnicien de service. C’est sur lui que l’on compte de préférence pour entendre chacun des spécialistes réunis autour de la table verte traduire leurs exposés à leurs collègues des autres branches, écarter les apparences d’incompatibilité, déceler les insuffisances d’information, convoquer les experts supplémentaires nécessaires, engerber progressivement les éléments partiels et, toutes facettes finalement examinées, distribuer les rôles pour l’action à entreprendre qui sortira finalement le chariot de l’ornière.

Aura-t-il fallu qu’il se recycle sur tel domaine d’une des spécialités en cause ? Il y aura consacré le temps minimal, de jour ou de nuit. Aura-t-il fallu affronter, devant une horloge arrêtée, les contradictions successives d’opposants qui se relaient ? Il aura offert au dernier d’entre eux la même clarté de conviction qu’au premier des contestataires. Aura-t-il fallu choisir parmi des solutions également possibles ? Toutes chances seront données par lui à celle qui avantagera au mieux les hommes sur qui elle fera peser ses effets.

La difficulté une fois levée, il reprendra volontiers sa place dans l’équipe, jusqu’à la prochaine occasion où apparaîtra un nouveau besoin d’engager un meneur de jeu.

Cette présentation, un tantinet idyllique, a tout de même un fond de vérité. Il n’est évidemment pas garanti que tout problème sera aussi heureusement traité. mais il est vraiment ressenti de façon très générale que le polytechnicien offre une petite chance de plus qu’un autre d’approcher de ce type de solution idéale. C’est là, dans cet « epsilonn » supplémentaire, que réside la raison de la préférence qui lui est accordée.

Il est bien connu, parmi les calculateurs de chances au jeu, que, dans les parties où le « banquier » n’a qu’une faible part régulièrement assurée, il suffit d’une toute petite variation dans l’équilibre des gains et des pertes pour faire basculer l’édifice et sauter la banque. C’est peut-être inconsciemment que bien des gens appliquent ce mode de raisonnement dans le choix des membres de leur équipe.

Si l’engagement d’un polytechnicien n’entraîne pas pour autant la faillite du banquier, il n’en représente pas moins une sorte de martingale rassurante qui, dans l’ensemble, est très correctement justifiée par ses résultats positifs.

Comme cette définition sert implicitement de base aux activités de la Maison et donc de référence aux commentaires sur les mesures prises pour que l’on ne s’écartât point outre mesure du but à atteindre, il faut tout de même préciser qu’elle n’est pas forcément admise d’emblée comme article de foi par le cocon moyen.

Lorsqu’on expose à des élèves ce que l’Écoie prétend ainsi leur apporter, il n’est pas rare d’entendre formuler le reproche, par des adversaires du « système », que cette présentation des choses présuppose que chacun occupe une place quasi déterminée et ne puisse oeuvrer que pour l’amélioration, ou au moins pour le maintien de la construction hiérarchisée de notre Société qui fait du profit son but premier et dernier.

L’image du polytechnicien telle qu’elle vient d’être fournie leur paraît alors mériter les qualificatifs d’archaïque et d” incongrue.

Mais il faut reconnaître que la convergence se retrouve assez vite après le raisonnement suivant : Supposons un instant que l’on veuille accrocher un tableau à un mur nu . On se munit, pour ce faire , d’un clou et d’un marteau. Trois cas peuvent alors se produire :

a) on tape sur le clou ;

b) on tape à côté ;

c) on se tape sur les doigts.

Il est manifeste, quel que soit le cas qui se produise, que cela n’enlève rien aux qualités du marteau. L’École fournit le marteau.

La Libre appréciation du point d’attache du tableau, de son sujet et de la grosseur du clou reste de règle pour son utilisateur, une fois la cloison mise à sa disposition. Les exemples abondent où la même formation scientifique soutient ainsi avec brio les idées défendues par des anciens élèves, dans des domaines de pensée aux antipodes les uns des autres.

Prétendre pour autant que les qualités du fameux marteau sont nécessairement celles d’un marteau de la meilleure qualité relèverait, bien entendu, d’un immobilisme intellectuel trop critiquable pour être celui des artisans chargés de sa fabrication. Mais ceci est une autre histoire qui n’entre pas dans le cadre de cet article.

Tout ceci nous conduit, sans trop d’illogisme, à avancer qu’il sera généralement demandé à l’École de livrer, chaque année, à la nation un ensemble de garçons :

- ayant engerbé un certain nombre de connaissances dans un certain nombre de disciplines ;

- ayant acquis, dans les domaines non scientifiques, une capacité de réflexion et de jugement que la monoculture scientifique des taupes ne leur avait pas permis de développer ;

- s’étant, autant que possible, ouverts aux relations de communauté sociale, au sens étendu du terme, hors de toute réaction microcosmique de protection personnelle ;

- ayant pris conscience de l” utilité de la forme physique et acquis le goût de la maintenir ;

- convaincus que les services attendus d’eux par la communauté n’auront de valeur que dans la mesure où ils seront d’abord capables de s’affirmer comme individus de caractère.

Ceux qui auront pour tâche, à l” École, de veiller à ce que la communauté conserve intact le sens de cette formation à donner aux produits très divers du concours d’entrée, devront donc s’engager simultanément sur chacun des fronts ainsi définis. Appréciant alors l’importance des écarts commis par les néophytes, ils auront le souci constant de rectifier les dits écarts par les mesures correctives appropriées, y compris, en dernier ressort, par les sanctions propres à stimuler les réflexions de chacun.

L’affaire n’est pas forcément facile et nous aborderons le sujet3 en distinguant trois types d’opposition aux efforts responsables de la formation des polytechniciens :

- les mouvements collectifs,

- les agitations groupusculaires.

- les manifestations individuelles.

II

L’histoire de l’École comporte un certain nombre de licenciements d’élèves, voire de renvois de promotions. Inutile de dire que ces mesures faisaient suite à ce que nous appellerons des mouvements d’humeur suffisamment voyants pour que les autorités du moment ne puissent faire autrement que de les sanctionner. La sanction prise dépendait d’ailleurs largement des circonstances, et plus particulièrement du poids que les adversaires de l’X possédaient, aux moments critiques auprès des « décideurs » gouvernementaux.

Dans le domaine toujours fluctuant de la politique, quelques exemples sont assez significatifs de la tonalité variable du dialogue Élèves-Autorité. Lorsqu’en 1804 Napoléon Bonaparte fut proclamé Empereur des Français (Carnot ayant été le seul à combattre la motion proposée au Sénat) et que cette nouvelle transformation de la Constitution de l’An VIII eût été ratifiée par un plébiscite à plus de mille contre un, l’Empereur prêta serment. Ceci fait, les représentants de l’État et les militaires eurent à prêter serment à l’Empereur.

Et nos élèves furent conviés, dans un amphi où « instituteurs » et invités de marque avaient pris place, à prononcer, à l’appel de leur nom, un « Je le jure », après que le gouverneur, le Général Lacuée, ait lu le texte de l’engagement personnel demandé à chacun. En fait, les « Je le jure » alternaient avec les « Présent » auxquels un certain nombre de garçons limitaient la manifestation de leur attachement au régime impérial, solution anodine et discrète pour évacuer la difficulté.

Vint le tour de l’élève Brissot, fils du célèbre Girondin décapité en 93, D’une voix forte , le garçon prononça « Non. je ne prête pas le serment d’obéissance à l’Empereur », ajoutant quelques instants après, alors que le gouverneur donnait l’ordre de s’emparer de sa personne à un groupe sous les armes : « Indiquez-moi le lieu où vous voulez que je me rende ; ne forcez pas les élèves à se déshonorer en mettant la main sur un camarade qui ne veut pas résister »,

Le lendemain, Brissot fut « expulsé ».

Voilà certes une exclusion dont l’École aurait pu faire l’économie, ne serait-ce que pour ne pas perdre un garçon de caractère. Mais il faut bien reconnaître, en essayant de se mettre au diapason de l’époque, que le déroulement de l’affaire laissait peu de jeu aux initiatives des gens arrangeants.

Partons une seconde dans le royaume de l’imaginaire, et admettons que les « sergents » des élèves aient fait connaître au Gouverneur qu’il risquait de se produire un incident d’ordre individuel dans le courant de la cérémonie. Il y aurait eu alors quelque chance pour que, dans ces circonstances, une permission de se rendre au chevet de sa vieille mère malade ait été signée sans délai au profit du jeune Brissot. Car il ne manquait pas, à l’époque, de gens assez avertis, dont le Gouverneur peut-être4, pour ne pas ignorer qu’une forme d’allégeance telle que celle requise, c’est-à-dire à une personne humaine, n’a strictement aucune valeur5, et en a moins encore (si l’on peut dire) quand elle est imposée sous la menace implicite de représailles, de quelque nature qu’elles soient. Un serment d’allégeance ne peut être demandé qu’à une entité : patrie, drapeau, liberté, etc …

Ceci dit, encore aurait-il fallu que Brissot acceptât de laisser informer le Gouverneur de ses intentions, ce qui n’est pas évident et reste du domaine de sa conscience. Mais ce qui doit être également souligné dans cette affaire, et mis au crédit moral de l’intéressé, est son affirmation de vouloir porter seul sa responsabilité d’homme en dégageant publiquement celle de ses camarades. Cela mérite un coup de chapeau.

Or, un demi-siècle plus tard, le coup d’État du 2 décembre 1851 ouvrait les portes du pouvoir absolu au neveu du premier empereur6.

L’attitude des élèves au cours de la Révolution de 1848 et leur appui sans réserve au Général Cavaignac, un de leurs Anciens, tout au tout au long des quatre dures journées où il défendit la jeune République contre le soulèvement des faubourgs parisiens, ne présageait rien de bon face au coup d’État du 2 décembre. Il fallut toute l’astuce du Colonel Frossard, Commandant en Second, pour les empêcher de recourir aux armes et de rallier les quelques secteurs parisiens ou s’organisa une brève et vaine résistance.

L’École conserva son amertume intacte, que les promotions se transmirent, en même temps qu’augmentait le sentiment républicain dans le pays. En 1855, l’Empire avait pourtant fière allure, et le défilé de l’Armée victorieuse, retour de Crimée, s’annonçait comme un événement de portée nationale. En tête, la Garde, suivie de l’École Polytechnique, précédait, selon l’ordre établi par Napoléon III , les troupes de toutes armes. L’usage voulait – sans que ce fût une obligation réglementaire – que chaque unité élémentaire criât « Vive l’Empereur » à son passage devant Napoléon III. L’Écoie ne s’y conforma point, et les Compagnies passèrent en ordre mais dans un silence d’autant plus remarqué qu’il était souligné par les « Vive l’Empereur » solitaires du Général, du Commandant en Second, à la tête de l’Ëcole, et des adjudants marchant en serre-file des compagnies. Le maréchal Niel (promo 21) dut, le soir même, déployer tous ses charmes auprès de l’Empereur pour que l’École ne soit pas dissoute, L’on se borna à décider qu’elle ne participerait plus aux défilés mais il s’en était fallu de peu que l’on adoptât une mesure plus radicale .

L’histoire n’a pas retenu les détails du vote par lequel les promotions s’étaient liées dans ce geste. Par contre, l’on sait que, treize ans plus tard, 220 voix contre 19 se prononcèrent pour un « muzo inté », lors de la revue passée dans l’École par le prince impérial, qu’accompagnait son précepteur, le Général Frossard.

Ce fut, dit-on l’impératrice Eugénie qui supporta le plus mal ce nouvel accès d’anticonformisme lorsqu’on le lui conta, ce qui permet de supposer que le Général Fave(30) Commandant l’École en 1868, avait dû être prévenu, tandis que ce ne fut pas le cas, en 1855, du Général Eblé (promo 18). L’on ne peut que regretter, là encore, un manque de confiance qui fait qu’entre jeunes et Anciens ne passe pas ce courant indispensable pour que l’École puisse faire correctement face aux difficultés et servitudes de son état.

Qu’il y ait des frottements internes à l’École est une chose mais que l’École, Général en tête, se présente en « ordre dispersé » à l’extérieur, ne peut que contribuer à accentuer la réprobation du plus grand nombre. L’École, a tiré sa réputation de la « geste » polyvalente des Antiques et a été sauvée maintes fois par l’intervention de ses anciens. Le Général est un de ces Anciens.

Si le peuple de ce pays est un jour amené à constater une divergence trop grande entre les Anciens qu’il estime et des jeunes qui refusent leur « paternité », alors la fin de l’École sera proche. La Tradition commande que le lien séculaire ne soit pas rompu.

Ces quelques exemples, parmi d’autres, de manifestations collectives d’ordre politique montrent que le sujet n’est donc pas sans enseignement. On ne saurait, par contre, s’attarder à survoler les explosions, internes ou externes. où les raisons d’agir sont à recouvrir d’un voile pudique.

Le « bahutage » poussé hors des limites, non seulement de la bienséance mais encore du respect des personnes, avait conduit à un très grave incident, vers la fin de 1812. Deux élèves, surpris en train de maltraiter un « conscrit » dans les lieux d’aisance, sont incarcérés à la prison de Montaigu. Le lendemain, une affiche injurieuse pour l’encadrement est trouvée sur les lieux du méfait. La promotion, consignée jusqu’à ce que l’auteur du placard se dénonce, brise les quinquets, profite de l’obscurité et couvre d’avanies les cadres qui essaient de rétablir un semblant de calme. Apprenant que la force publique allait être réquisitionnée, on court aux armes…

Quelques élèves, moins excités que les autres, réussissent cependant à calmer les esprits et l’on remet les armes en place. Huit élèves, particulièrement remarqués par leur virulence dans cet agréable décor, sont alors affectés à des régiments7

On peut lire dans « l’École Polytechnique » de Callot, où tous ces faits et bien d’autres sont remarquablement exposés : « Ainsi se termina heureusement une affaire qui aurait pu avoir de tragiques conséquences. dans laquelle les élèves montrèrent sans doute un coupable emportement, mais où ils affirmèrent avec courage la solidarité polytechnicienne « .

La revue du Prince Impérial (14 mai 1868).

Examinons un peu cette affirmation. Le mot solidarité est à la mode, c’est entendu, mais il faut tout de même voir ses limites. Prendre le parti de deux garçons brutaux, exerçant leurs talents sur un conscrit dans des conditions particulièrement répugnantes, ne peut être affecté de l’étiquette de la solidarité polytechnicienne. Il faut savoir, même à vingt ans, faire le partage entre solidarité et complicité. Toute société comporte des éléments marginaux ou irresponsables qu’elle ne saurait absoudre a priori de leurs méfaits, à l’X comme ailleurs.

Réussir le concours n’est en rien un label de bienséance, ni un engagement chez les mafiosi. Dénier à un encadrement le droit d’exercer son autorité face à des exactions manifestes que l’on refuse, en outre, de sanctionner soi-même n’est qu’ouvrir la voie royale aux musculatures dominatrices, toujours prêtes à se faire valoir.

Une telle attitude face aux représentants de l’autorité ne saurait se comprendre qu’assortie de la prétention de rendre la justice soi-même. Car il y a tout de même une question de justice ne serait-ce que pour assurer aux plus faibles un minimum d’espace vital. Il est bien dommage de constater que, dans cet exemple, la justice a dû, chez les élèves, céder le pas à la prétendue solidarité.

Même dans le milieu pigallien. très fermé lui aussi. des sanctions s’exercent au-delà de certaines limites. Et le sens des limites y est parti culièrement développé. Cela vaut tout de même réflexion . Il ne faut pas oublier non plus que, dans cette pénible affaire, des garçons ont tout de même réagi avec efficacité, bien qu’un peu tard pour un retour à la normale. Il eût été plus profitable qu’ils se fussent décidés plus tôt.

Mais là comme ailleurs se vérifie l’idée que si l’important est de savoir ce qu’il faut faire. bien des circonstances se présentent où cette science perd beaucoup de sa valeur si l’on ne possède aucune notion de ce qu’il faut commencer par ne pas faire. L’histoire de l’École est heureusement assez riche en leçons de ce dernier type pour que la tradition y puise une large dose de sagesse.

La solidarité des élèves reste une excellente chose quand elle peut s’exercer sur un terrain solide. Hélas, il ne l’est pas souvent, miné préalablement par trop de bonnes intentions dont on sait qu’à défaut d’étayer une bonne littérature. elles pavent ordinairement les infernaux séjours. Voici comment arriva le désastreux licenciement de 1816.

Rappelons que l’accueil délirant fait à l’Empereur lors de sa visite à l’École pendant les Cent Jours8 puis, après le retour du Roi, la fréquentation bruyante de salles de réunions des bonapartistes fervents par nombre d’élève, comme les nombreux incidents publics « ejusdem farinae », avaient déjà largement indisposé contre l’École un gouvernement royal disposé, lui aussi, à bien faire. L’École était manifestement dans le collimateur de Sa Majesté.

Les élèves, inconscients comme toujours de la menace, persuadés qu”«ils n’oseraient », poursuivaient leur butinage de faits divers propres à entretenir le moral des troupes, lorsqu’un des répétiteurs en poste à l’École, M. Lefèvre (promo 03), jugea bon d’ajouter une particule à son nom et devint Lefebvre de Fourcy pour l’état-civil.

Les Gracques se retournèrent dans leur tombe et leurs mânes insufflèrent à la deuxième division l’idée de demander à ne plus être interrogée par ce ci-devant sans ancêtres. Demande repoussée. Qu’à cela ne tienne : l’élève Auguste Comte, joyeux drille (il n’avait pas encore été marqué par le positivisme) se présente pour passer sa « sèche », trouve Monsieur de Fourcy assis dans un fauteuil bas, ce qui ne pouvait lui être reproché, mais les talons posés sur le bord du bureau, à bonne hauteur de relaxation, prêtant ainsi le flanc à exploitation immédiate par notre interrogé qui entreprend illico de passer sa colle à cloche-pied.

Citons Callot :

- Mon enfant, vous vous tenez bien mal. dit le répétiteur.

- Monsieur, j’ai cru bien faire en suivant votre exemple …

Monsieur Lefebvre de Fourcy mit l’élève Comte à la porte. Quelques jours plus tard, six caporaux de la deuxième division vinrent trouver le répétiteur pour lui exprimer leur mécontentement. Il les pria de sortir. Ils ne bougèrent pas. Monsieur le répétiteur quitta alors son bureau …

Le Général, enfin informé, ordonna de faire mettre les six caporaux en salle de discipline. Les sergents des deux promotions demandèrent audience et sollicitèrent la levée de la punition. Le Général leur expliqua comment il voyait les choses, appela au calme et crut l’affaire terminée, pour apprendre quelques moments après que les promotions s’opposaient à l’envoi des caporaux aux « locaux ». Il fit alors réunir la promo des jeunes et trouva les deux divisions à l’amphi. Commandant alors aux six caporaux de gagner les arrêts, il vit tous les élèves quitter la salle.

Le lendemain ne vit pas se calmer les choses. déjà bien parties comme on peut l’imaginer ; les élèves adressèrent à Monsieur Lefebvre une lettre lui enjoignant de quitter l’Ecole, lettre signée en premier par Auguste Comte bien entendu. Le Général réunit le Conseil et demanda l’exclusion de quinze élèves. Mais le Roi, bien entouré, tenait là un excellent prétexte : le 14 avril, devant les promotions à nouveau rassemblées, le Général Comte Dejean n’eut, plus qu’à lire l’ordonnance de licenciement qui rendait deux cent cinquante garçons au libre choix de leurs activités9.

On reste désarmé devant la légèreté des apprentis-sorciers. Passons sur le caractère insupportable de la particule supplémentaire de ce bon Monsieur Lefebvre : c’est de l’enfantillage. Mais assister à un développement aussi mal fagoté de prétentions comminatoires faisant fi du rôle de chacun, comme si l’École n’était que ses élèves et. à part eux, peuplée d’esclaves qui n’avaient qu’à se soumettre à leur bon vouloir, dépasse l’imagination. Là aussi, se trouve la démonstration que toute friction interne est à soumettre ab initio à celui qui a la maison en charge.

Les frictions entre élèves et enseignants ont été de tout temps. Des exemples récents montrent que si le problème est pris dans le bon sens, c’est·à·dire que si les représentants de la promo intéressée viennent exposer ce qui cloche à l’Ancien qui est à leur tête, on trouve toujours le moyen de remédier à la situation. L’encadrement, si faible en nombre soit-il, est d’ailleurs là pour servir éventuellement de relais aux remarques d’élèves qui estimeraient ne pas avoir à demander à être reçus au sommet. pour exposer ce qu’ils pensent être une broutille.

L’X consigné, 1912

Une broutille, cela peut en effet paraître insignifiant. Mais dix broutilles ? Dix broutilles, cela fait une ambiance. Il est bon de le savoir pour ceux que leur vie amènera à prendre en compte une bonne part des activités d’un groupe d’hommes. L’École est donc aussi un lieu où l’on apprend à se frotter aux réalités, en l’occurrence aux obstacles créés par l’opposition congénitale entre intérêts particuliers et intérêt général. On y apprend là une certaine « manière ».

C’est un peu ce que le futur compagnon tirait de l’artisan chevronné : un certain tour de main. Certes, un apprentissage autonome conduirait vraisemblablement au même résultat, à cela près que le temps perdu ne se rattrape jamais. même au prix d’un gaspillage d’outils abîmés et de matériaux à rebuter. Une expérience réussie est une bonne chose. une expérience manquée est tout aussi instructive. sinon davantage, mais. étant manquée, elle a coûté quelque chose à quelqu’un. Si c’est à l’expérimentateur, cela fait partie du jeu. Si c’est à un « expérimenté », la rebuffade sera rapide et il faut l’éviter .

Alors il appartient aux Anciens de transmettre leurs « conseils » et leur savoir·faire. Les ingénieurs de demain apprendront vite que le « know-how » se paie cher et ils trouveront cela normal. Pourquoi sont-ils tellement réticents à accepter celui des Anciens qui est pourtant fourni gratuitement ?

Revenons à nos manifestations de « masse » telles que l’histoire de l’École les a enregistrées, et transportons·nous en 1903, année où le directeur des études, Monsieur Mercadier, avait décidé de revenir à la pratique de compositions écrites pour la promotion des conscrits, sur la recommandation d’un conseil de perfectionnement que l’irrégularité du travail des élèves avait conduit à se pencher sur des mesures propres à en diminuer l’amplitude.

La promotion des Anciens vota alors, par 137 voix contre 28, que les conscrits ne feraient pas la composition d’analyse. Or, les compositions se faisaient par groupes successifs de 60. Les soixante premiers conscrits remirent copie blanche. Le Général infligea aux grévistes une punition de principe, en rappelant que les usages autorisaient le major de promo à s’adresser soit à la Direction des études, soit au Commandement, et qu’il y avait ainsi, en l’occurrence, une « négligence voulue des traditions » de « nature à faire croire à l’intention de commettre, a près entente préalable, une faute grave ».

Puis il décida que la composition serait recommencée. Les élèves votèrent alors une « autocrantage » et la promo des anciens décréta que les conscrits ne remettraient de copies que remplies du texte des questions. Décision suivie d’effet.

Le lendemain de la composition. le Ministre licenciait les 60 conscrits trop … disciplinés, et les faisait diriger vers divers régiments d’artillerie comme canonniers de 2e classe.

La promo des Anciens fit alors flèche de tout bois et entama une campagne d’interventions individuelles auprès des Antiques détenant un poste influent civil ou militaire, aux fins de révision de la mesure des soixante. Le général leur fit savoir son opinion sous la forme suivante : « Les élèves de la 1ere Division n’ont usé de leur influence sur leurs jeunes camarades que pour leur donner une idée fausse des traditions de l’École et pour les encourager à se mutiner, dans une circonstance où l’obéissance était des plus faciles.

Au lieu de songer à leur grande part de responsabilité dans cet acte d’insoumission. ils en étaient encore, ces jours-ci, à chercher la forme sous laquelle il s’adresseraient directement à d’anciens élèves. devenus des hommes éminents, pour quêter une approbation impossible de leur conduite, ou tout au moins pour obtenir une intervention auprès de l’autorité militaire dont ils avaient méconnu les conseils et les ordres.

Le Général considère comme un devoir de les prévenir que cette voie n’est pas la bonne. »

L’appel fut enfin compris des Anciens et l’affaire s’en tint là. Un mois plus tard, les soixante étaient réaffectés à l’Ecole et les compositions écrites rentraient dans le cursus normal du contrôle des connaissances.

Il est clair que cette pénible affaire n’avait pas, elle non plus, suivi un cours des plus normaux. Abus de pouvoir des Anciens – alors qu’ils n’étaient pas directement dans le coup – vis-à-vis de leurs conscrits pourtant « adultes et responsables » (ou présumés tels), rejet systématique de contacts et de discussion, illogisme (ô rue Descartes !) dans la considération de l’autorité : refusée d’un côté, on la quémande de l’autre, en bref attitude voisine de celle du jeune plaisantin qui ayant tiré la queue du chat reçoit un coup de patte et s’en va crier à la cantonade ses griefs de martyr contre le méchant animal qui l’a griffé.

Moralité constante : une affaire de promo reste une affaire de promo et se traite entre elle et l’autorité légitime. Cela ne veut pas dire que l’autre promo doit se désintéresser de l’évolution des choses mais son soutien – ou sa neutralité – ou encore son opposition à l’une ou l’autre partie a d’autant plus de prix qu’elle peut se dire « réfléchie ».

Des exemples assez récents montrent qu’une telle proposition n’a rien d’irréaliste : on a vu des Anciens de désintéresser ouvertement et en bloc d’un processus contestataire entamé par leurs conscrits. Il est vrai que la légèreté de ces derniers les avait, en l’occurrence, propulsés vers des altitudes record. On n’a qu’une fois vingt ans !

De ces divers exemples. bien que non exhaustifs, du pouvoir créateur de l’imagination généreuse de la jeunesse de toutes les époques, semble bien se tirer la leçon que la Tradition de l’École ne peut se conforter réellement que par l’action permanente des Grands Anciens de la maison. On ne saurait trop souligner leur responsabilité constante en ce domaine et. là comme ailleurs, formuler l’espoir qu’une information continue leur soit apportée sur les conditions de vie et les réactions d’un population chaque année renouvelée, chaque année un peu plus différente de ce qu’était « leur promo ».

« De mon temps » est toujours un souvenir agréable ; il apporte peu à ceux qui vivent l’expérience d’aujourd’hui. L’adaptation suppose la compréhension. Le « De quoi s’agit-il » reçoit chaque jour une nouvelle réponse, dans ce domaine comme en bien d’autres. Prendre alors valablement parti suppose que l’on dispose d’une référence de valeur suffisamment élevée pour couvrir tous les cas de figure et permettre de juger rétrospectivement comme sur le tas, à la minute présente.

La tradition, on le voit aisément, ne pourra prétendre à un tel rôle « d’aide à la décision » que dépouillée des contingences et réduite au sens du meilleur service à rendre au pays. Si donc l’on· croit rendre ce service en fournissant des polytechniciens à la collectivité nationale, il faut accepter le prix qu’impose cette tradition qui résume toutes celles de l’École : elle est certainement étrangère à tout ce que l’on peut s’évertuer à tirer de l’histoire pour justifier la disparition plus ou moins déguisée de Polytechnique.

Ce long développement sur les manifestations collectives et leur lien avec la tradition ne doit pas nous faire oublier de parler – plus brièvement – des activités des groupuscules et des fantaisies individuelles, ainsi, bien entendu. que des réactions correctives qui leur ont été opposées.

Les groupuscules ont existé de tout temps à l’École, avec une virulence très variable selon les époques. De nature politique, ils ont conduit certains de leurs membres à participer à des conjurations du type de la « Conspiration des poudres » de 1833 où six élèves furent traduits devant les Assises, après cinq mois de détention, sous l’inculpation de collaboration à la constitution d’un dépôt d’armes et de munitions destiné à des forces subversives de la capitale.

Déclarés non coupables par le jury, ils n’en furent pas moins renvoyés de l’École par le Ministre contre l’avis du Conseil de discipline et du Général de Tholozé (promo 94).

Je laisse le soin aux lecteurs de tous âges d’apprécier la situation mais je leur conseille , avant de se prononcer, de lire le compte rendu des faits reprochés aux « délinquants innocents » ainsi que la plaidoirie des défenseurs. Peut-être y trouvera-t-on suffisamment d’explications au fait que le Général n’ait apparemment pas demandé à être relevé de son poste où il est resté jusqu’en 1839.

Un topo anarchiste vers 1880.

Il est assez rare de voir des groupuscules de ce genre militer dans des cercles d’activité purement extérieurs à l’École. Ce qui l’est moins – mais c’est le lot de toute collectivité actuelle – est d’assister de ci de là à la constitution de quelques fragments de « carbonari » du moment, au centre de gravité fluctuant dans le voisinage de la capitale, et se bornant en général à souffler sur les dissentiments occasionnels ou à jouer les détonateurs à l’intérieur de l’École, en fournissant le Kamikazé de service. Les incidents auxquels donnent naissance de telles activités restent en général du domaine intérieur, personne ne prenant au sérieux les communiqués à une partie de la presse traditionnellement avide de reproduire un libelle invariablement signé « les élèves de l’École Polytechnique » (cela fait toujours bien dans le tableau, personne n’allant jamais vérifier le bien-fondé de la formule employée).

Que les avantages d’un anonymat artistement employé soient pleins d’attrait pour les descendants de Don Bazile est certes compréhensible, mais qu’ils aient pu séduire une promotion vaut quelques lignes de plus.

Le directeur général de l’époque avait demandé que les articles du « Journal des élèves » fussent signés par leurs auteurs ; il en espérait. à tous points de vue, une meilleure tenue. L’histoire ne dira sans doute jamais pourquoi cette prétention fut jugée exorbitante, attentatoire à la liberté d’expression et symptomatique d’un esprit totalitaire abhorré. Moyennant quoi le numéro suivant du dit Journal parut, précédé d’une déclaration par laquelle les soussignés (très grande majorité de la promotion) assuraient prendre la responsabilité à la fois individuelle et collective du contenu quel qu’il soit des articles anonymes à venir.

Bien entendu, il fut assez vite connu que la collecte des signatures avait été effectuée par quelques électrons bien intentionnés présentant verbalement le futur contenu de la pétition selon la vitesse du vent dominant dans les caserts visités, et recueillant alors les signatures recherchées, mêmes celles accordées, de plus ou moins bonne grâce, par quelques soupçonneux qu’un rappel ultime à la solidarité de classe ou à la paix des lendemains poussait, au besoin, au milieu du troupeau . La promotion fut alors rassemblée par le Général qui lui tint à peu près ce langage :

« Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui fait que vous disposez chacun de quelque crédit personnel ne provient pas du contenu de votre portefeuille, de votre Jaguar ou de votre datcha mais de ce qui est et reste votre propriété inaliénable quand tout le reste s’est volatilisé : à savoir votre conscience d’être humain. Cette valeur-là, c’est votre signature qui en matérialise la solidité. Or, par un geste que je veux croire assez peu réfléchi. vous venez de faire don, par votre chèque en blanc, de votre seul et unique témoignage de personnalité et à qui voudra bien en faire l’usage outrancier que vous savez.

Quand un geste d’humeur de votre part voit le jour entre les murs de cette École, sachez qu’il ne doit jamais prendre une forme qui vous abaisserait au rang de robots passifs. Que chacun reste soi-même. Un nombre suffisamment grand de vos Anciens – peut-être les pères de certains d’entre vous – réduits à l’état de loques physiques par des geôliers implacables et ne possédant plus rien que leur conscience de servir leur pays. ont préféré la mort à l’abandon, pour que vous soyez libres d’être vous-mêmes.

N’abandonnez jamais à qui que ce soit le soin de répondre de vos faits de gestes : choisissez bien vos servitudes : il y en a qui grandissent l’homme et d’autres qui le ruinent. Votre choix est toujours entre vos mains. »

Le remue-ménage ultérieur que ce rappel à la vraie tradition déclencha dans la promotion, fut assez vif mais de courte durée, et l’affaire fut enterrée d’un tacite accord.

Les cas individuels ne sont pas forcément les plus faciles à traiter. Ils représentent en fait une charge constante, et lourde, à un encadrement soucieux de remplir sa mission. Celle-ci peut se résumer de la manière suivante : le métier de responsable de la qualité du travail d’un groupe d’hommes – la qualité du travail comprenant aussi, bien entendu, la qualité de conditions dans lesquelles il s’effectue – consiste quelquefois à dire « oui » et le plus souvent à dire « non »10. Pour pouvoir dire non à d’autres, il est indispensable de savoir se le dire à soi-même. L’expérience humaine dénie, en effet, toute valeur à la pratique du « Faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais ».

Cet enseignement n’est hélas pas de ceux qui se transmettent par cours polycopiés. II s’exerce différemment sur chaque individu. et son efficacité dépend directement du sens dans lequel doivent se lustrer les poils de chacun des systèmes pileux de la population des novices.

Comme les circonstances sont nombreuses où chacun, à un moment ou à un autre, est tenté de se croire justement celui à qui ne s’applique pas la règle, l’encadrement a fort à faire pour ramener le yearling égaré devant la barre, en lui rappelant que le jeu consiste à la franchir et non à passer à côté.

Ceci bien entendu, n’a pour objet que la perfection des attitudes individuelles mais l’on ne saurait s’en tenir là. Puisqu’il s’agit de l’École, il faut viser tout autant à l’amélioration de la race, et cela se fait en ne perdant pas de vue la phrase citée par Thomas Merton dans « La nuit privée d’étoiles » qui peut s’appliquer à tous les conscrits, à leur entrée à l’École : Tout ce que vous ferez désormais rendra la communauté meilleure ou pire ».

Les principes étant ainsi posés, il reste à passer à l’application. Les fautes de parcours sont journalières. toujours variées et parfois originales. Bien des rubriques existent pour leur classement entre le farniente prolongé et les débordements d’activités, bien entendu étrangers au service ou dommageables pour le matériel de l’État.

Les sanctions correspondantes se répartissent donc sur un éventail assez large, allant de l’avertissement privé au séjour mikralien, certaines factures étant en outre adressées à la Kès qui se charge de leur recouvrement éventuel. L’adaptation à la vie courante joue aussi son rôle et il est clair que la multiplication de fausses clés n’a pas le même sens – à l’ère des boutiques- minute – que celui découlant d’un long travail d’artiste du « pitaine-c1é », sur un établi de fortune, entre deux colles d’ana.

Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes si le double bandeau posé sur les yeux de la justice polytechnicienne ne venait entraver la poursuite du Krime.

Il est en effet admis que certaines manifestations individuelles. bien qu’ayant un caractère artistique certain. ne sauraient bénéficier de ce fait d’une impunité qui serait trop visiblement sacrilège. La règle du jeu est alors la suivante. selon les deux cas de figure classiques suivants :

- ou bien l’autorité légitime ne peut décemment laisser croire qu’elle ignore le nom de l’artiste : une punition est alors prononcée, assortie d’un motif savamment étudié pour saluer l’originalité du fait sans compromettre pour autant le respect dû à l’ordre républicain .

- ou bien les oreilles peuvent être honnêtement déclarées sourdes et la Kès sera priée de bien vouloir désigner un coupable qui supportera la manifestation dosée de l’ire officielle. Il faut bien en effet saluer en Uri le chapeau de Gesler. Les « crans schicksalés », bien que d’une injustice criante pour les tenants de Montesquieu, sont une des originalités de l’École, qu’il serait à notre avis regrettable de voir disparaître, un gentleman’s agreement faisant souvent plus pour arranger les choses qu’un texte bardé de cachets de cire armoriés. et dont chaque virgule colle irrémédiablement à son parchemin.

Ce premier bandeau, légèrement transparent, volontairement appliqué sur les yeux de la Justice, est malheureusement doublé d’un second, plus épais, et de fabrication plus récente. Un certain nombre de faits pendables voient en effet leurs auteurs, systématiquement couverts par le silence de leurs camarades, échapper à la sanction pourtant méritée à tous égards.

Bien qu’extrêmement sévères pour tout acte commis à leur égard sans port préalable de gants beurre frais, les promotions sont devenues d’une mansuétude sans limites pour ceux de leurs membres qui franchissent celles de la bienséance. Le « Ne jugez point » de la loi semble appliqué par elles, à la lettre, en leur sein, quitte à se rattraper à brides abattues sur l’environnement. Ceci ne fait l’affaire de personne, sauf des trublions, bien entendu.

Pourtant. deux mesures avaient longtemps été pratiquées qui établissaient un certain équilibre. Un élève avait-il fauté contre la camaraderie, que ce soit « intra muros » ou dans ses rapports avec l’extérieur, l’autodéfense jouait, allant jusqu’à la mise en quarantaine du fautif, sanction totalement indépendante des « crans » qui pouvaient lui tomber sur la tête de la part d’un commandement traditionnellement pointilleux sur les questions d’honneur.

Généralement, d’ailleurs, la quarantaine jouait seule car, si l’encadrement ne pouvait ignorer que la mesure frappait tel élève, il ne pouvait décemment s’en prévaloir pour « cranter » le fautif qu’il n’aurait pas connu sans elle. Cette logique, assez particulière. était elle aussi observée tacitement des deux bords.

L’autre procédé ne se pratiquait que lorsque l’affaire en cause débordait les murs, rendant l’anonymat impossible. Il consistait à décider, entre représentants des élèves et commandement, de la contribution de chacun au règlement du « délit ». La part était alors faite entre ce qui était dû au chapeau de Gessler et ce que la promo prenait à son compte. Cela se pratiquait dans les cas où, des tiers étant en jeu, la Kès intervenait auprès d’eux et tenait le commandement informé du résultat de ses tractations.

Toutes garanties étant alors acquises, le fautif, mikralisé dès le départ de l’affaire, apprenait par un motif soigneusement pesé la part officielle à payer, et la Kès se chargeait de lui faire un dessin pour le reste.

Il est bien évident que de telles procédure n’entraînaient, pour le Commandement aucun droit à la moindre gratitude et que le cas traité ne pouvait jamais servir de référence de sa part au règlement d’affaires d’un autre ordre. Moyennant quoi la vie suivait son cours.

Tout cela supposait, bien évidemment, que la Kès fût fondée à représenter la promotion, ce qui allait de soi il n’y a pas encore très longtemps. Certaines considérations philosophiques, un instant à la mode, ont conduit certaines promotions à élire des Kessiers sans la condition fondamentale qu’ils ne pourraient faire le moindre geste qui ne fût pesé, avant et après, par des assemblées dites générales où les approbations et refus se décidaient à main levée (ce qui, comme on le sait, laisse à la liberté de chacun la possibilité de s’exprimer de la façon la plus démocratique et sereine, selon la façon dont est posée la question par le meneur de jeu du moment). Comme quoi tout est une question de confiance. La confiance se mérite.

Cet exposé sur le traitement des cas individuels serait toutefois incomplet si un aspect très particulier des sanctions appliquées n’était pas abordé. Les plus récents règlements de discipline générale. applicables à l’Ecole sous statut militaire, ne sauraient avoir, surtout à l’X, la prétention de prévoir tous les cas de figure, comme le barème qui s’y trouve en bonne place peut en donner l’impression.

Un directeur général avait donc fait savoir que, dans la mesure où les faits qui lui seraient présentés releveraient du dit barême, il tâcherait de s’y conformer ; mais, avait-il ajouté, son expérience personnelle et la confiance qu” il portait aux facultés d’imagination de la gent polytechnicienne, lui permettaient de supposer qu’il aurait à juger de cas originaux sortant de la dite épure.

Dans ce cas, avait-il alors affirmé, toute référence réglementaire étant alors sans objet, il déciderait sans appel du caractère « buvable » ou non des faits incriminés. Ce qu” il eut l’occasion de mettre en pratique sans aucune contestation de qui que ce soit. Tout l’art de l’opération résidait, là encore. dans la rédaction du motif.

Les années à venir seront difficiles pour ceux, Anciens et Jeunes, qui croient au service rendu par l’Ecole au pays. Parce qu’ils y croient pour bien des raisons et aussi qu’elle n’est pas une Ecole comme les autres. Elle est la dernière à prétendre que la responsabilité majeure devant des hommes ne se justifie que dans la revendication de sa propre part des fautes commises, et, par conséquent, dans l’acceptation du prix à payer. Elle est la dernière à livrer au pays des garçons et des filles un peu mieux portés que d’autres à savoir que l’erreur ou la faute du responsable ont des conséquences qui pèsent toujours trop lourd sur leurs concitoyens, pour la bonne raison qu’on les a habitués à payer d’abord eux-mêmes leurs erreurs ou leurs fautes.

Même si le décor a quelque chose de fictif ou d’arbitraire – et partant de critiquable – la leçon y est donnée et, malgré tout, comprise. C’est cela que notre peuple sent intuitivement et c’est pour cela qu’il fait a priori confiance à ceux qui ont vécu la règle donnée par la Tradition.

Nous avons affirmé que cette Tradition ne pouvait se perpétuer que dans un certain climat de confiance entre Anciens et Jeunes, comme entre « Commandement » et éléves. Nous avons vu aussi comment elle avait risqué d’être interrompue à jamais par la méconnaissance des limites.

Ces limites, les Anciens les sentent mieux que les Jeunes et nous sommes alors ramenés au problème précédent : il faut choisir la confiance. L” École a tout à y gagner.

Refuser cette confiance reviendrait en effet à prendre le risque de perdre le sens des limites et de voir alors un pays désorienté ou excédé, rester sans réaction devant la situation que souhaitent in petto nombre d’irréductibles ennemis de Polytechnique : la disparition de l’École dans les décombres de la Tradition.

Il y a quelques années, deux élèves particulièrement doués pour tirer à deux sur la queue du chat s’étaient, une fois de plus, mis en vedette. Le « motif » affiché pour célébrer l’événement fut personnalisé de la façon suivante : pour le premier : « s’est trompé d’endroit pour épancher ses états d’âme » et pour le second : « N’a pas su sommer une série divergente ».

Que chacun fasse en sorte que personne n’ait un jour le loisir de fonder sur des motifs de ce genre une mise à l’ombre de l’École.

_____________________________________________

1. Tibérius et Caius Gracchus, tribuns démocrates réformistes, en 133 et 123 avant J .C . morts victimes de la noblesse romaine.

2. Une explication peut en être recherchée dans le fait que, chef d’Etat Major de Marmont, en 1814, M. de Bordesoulle était plutôt mal placé pour parler de fidélité sinon de patriotisme aux « descendants » très proches des servants de la batterie de la Barrière du Trône

3. On ne peut le faire honnêtement sans tenir compte d’une remarque préliminaire. École militaire ou sous statut du même nom, l’École n’a jamais coûté très cher aux gouvernements successifs en personnel d’encadrement. Le « commandement » y a toujours été assuré et c’est aussi une tradition (avec un « t » minuscule) par un très petit nombre de cadres. Chaque promo est actuellement confiée, à un officier supérieur – disposant ou non d’un adjoint – et chacune de ses quatre « compagnies » à un capitaine, doublé d’un adjudant ou d’un adjudant-chef. C’est dire que la « participation » est la règle puisque là, plus qu’ailleurs, commander c’est convaincre.

4.Le fait d’avoir accepté les « présent » comme ayant valeur de « je le jure » semble porter à ranger le Gouverneur dans la catégorie indiquée.

5. aux yeux des chrétiens, par exemple.

6. Approuvé par le plébiscite du 21 décembre fournissant 7 349 000 « oui » contre 646 000 « non », il conduisait à l’Empire qui fut proclamé le 2 décembre 1852, après qu’un nouveau plébiscite, le 20 novembre, ait aligné 7 839 000 oui contre 253 000 non.

7. Pour la petite histoire, ces huit « meneurs » déployèrent d’autres talents dans leurs unités, furent nommés sous-lieutenants et retrouvèrent leurs anciens « cocons » à l’École de Metz, ce qui, connu à l’École, y provoqua une illumination générale (les quinquets avaient été réparés).

8. autre témoignage de l’attachement congénital de l’École aux cas désespérés

9. L’École rouvrit ses portes à de nouveaux élèves le 17 janvier 1817, sous le statut civil. On connaît la suite.

10. l’Exemple classique est celui de la prévention des accidents sur un chantier.

Une tradition constante

Le schiksal des punitions

Le Temps – 12 décembre 1910

Les « traditions » à Polytechnique . – Parmi les vieilles « traditions » que les promotions de Polytechnique se transmettent avec un soin jaloux, il en est une, inoffensive, et qui révèle l’esprit de solidarité animant les élèves de la grande école, c’est celle qui consiste à tirer au sort les noms des victimes expiatoires d’une faute collective. Un incident, d’ailleurs sans gravité, qui s’est produit hier montre que cette tradition n’a pas été abandonnée.

Le jour de la Sainte-Barbe, des polytechniciens, s’improvisant artificiers, et non sans ingéniosité, avaient, grâce à un dispositif spécial de fils électriques, tiré un superbe feu d’artifice sur la coupole du grand amphithéâtre. Mais, paraît-il, la charge de poudre était un peu forte, et la pièce fit quelques dégâts.

Le général Kreitmann , commandant l’École, résolut de sévir. Mais au lieu de demander des noms, les adjudants désignèrent des coupables. C’est pourquoi , hier, les deux promotions se solidarisant avec ces derniers, restèrent volontairement consignées.