L’aménagement des cités : quelques figures françaises du XIXe siècle

Du XVIIIe au XIXe siècle, ou la nécessité de l’aménagement urbain

Du XVIIIe au XIXe siècle, ou la nécessité de l’aménagement urbain

La période qui précède le XIXe siècle lègue à la France des villes repliées sur elles-mêmes et dont l’aménagement n’a pas été la préoccupation première des gouverneurs. Sécurité d’abord, les villes sont généralement ceintes de murailles. Pour le reste, parmi les rares mesures intervenues on citera, après l’institution en mai 1599 de la charge de grand voyer de France confiée à Sully, le célèbre Édit du 16 décembre 1607 sur les attributions du grand voyer de France, prescrivant notamment le respect de l’alignement par les constructions, en des articles demeurés en vigueur jusqu’à la publication en 1989 du code de la voirie routière1. Les rues vont s’aligner mais demeurent étroites, permettant le passage d’une, ou le croisement, de deux charrettes.

Jusque-là relativement modéré, le mouvement d’accroissement des cités va s’accélérer au XIXe siècle.

Des problèmes de plus en plus aigus de circulation, d’approvisionnement, d’hygiène, de propreté, et plus généralement de qualité de vie vont se poser : notre pays trouvera des hommes qui auront à cœur de leur apporter des réponses, mettant ainsi leur savoir et leurs dons au service de leurs concitoyens.

Du XVIIIe au XIXe siècle, sur l’alimentation en eau de Paris et sur la circulation dans ses rues

On nous pardonnera de commencer par la capitale : l’ordre ici suivi est chronologique.

Alimentation de Paris en eau : le canal de l’Ourcq, ou une réalisation critiqué

eLe premier problème urbain traité au xixe siècle, d’une façon que l’on va voir, est celui de l’approvisionnement en eau de Paris. Comme ses sœurs de province, la ville souffre d’un manque chronique de ce précieux liquide. Plusieurs projets ont été et sont proposés ; Louis Bruyère en particulier a défini le tracé d’un canal destiné à dériver vers la capitale les eaux de la Beuvronne, qui se jette dans la Marne à environ 15 km à l’est de Paris.

Plus ambitieux, le projet de Pierre Simon Girard se veut à double usage, de fourniture d’eau de consommation, et de présence d’une voie de navigation ; ce qui nécessite d’ajouter à la Beuvronne les eaux de tous les affluents rive droite de la Marne situés dans le département de Seine-et-Marne, jusqu’à et y compris l’Ourcq qui coule vingt kilomètres plus à l’est.

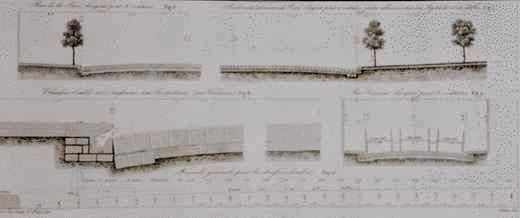

Rues et voies de Paris, avec trottoirs et chaussées bombées. Dessin de J.-B. Partiot – Annales des Ponts et Chaussées, 1838, II. © ENPC MÉDIATHÈQUE

Chaptal se vante d’avoir fait décider par le Consulat conduit par Napoléon Bonaparte, la construction du canal de l’Ourcq. D’après ce qui m’a été rapporté, entre le projet de Bruyère et celui du jeune Girard, Bonaparte aurait choisi la jeunesse… Nommé chef du service du canal et des eaux de Paris, Girard s’empresse d’entreprendre les travaux. Ne se contentant pas de rassembler de multiples sources, il apporte d’importantes et malheureuses modifications au tracé Bruyère (en aval de la Beuvronne), ce qui lui vaut de la part d’Émiland Gauthey de sévères critiques, reprises par le Conseil général des Ponts et Chaussées2.

Girard n’en a cure : il ne traite qu’avec l’Empereur. Dès 1808 les premières eaux (celles de la Beuvronne) aboutissent au Bassin de la Villette, mais les travaux sont loin d’être terminés ; un premier éboulement ne tarde pas à se produire et de sérieux problèmes financiers se posent. Pour les résoudre, Girard fait appel à la formule de la concession ; mais sa comptabilité est dans un tel désordre qu’en 1817 il est prié de quitter le service, qui est confié à Hageau.

Celui-ci » remet sur des bases sérieuses les travaux du canal de l’Ourcq, et prépare les concessions des canaux Saint-Martin [vers la Seine au sud], et Saint-Denis [vers le même fleuve plus en aval au nord-ouest]. « 3

Les trois ouvrages seront achevés en 1821 (canal Saint-Denis), 1822 (canal de l’Ourcq) et 1825 (canal Saint-Martin). Un service de distribution des eaux de l’Ourcq est créé, et confié en 1819 à Alexandre Bourges Saint-Génis. Celui-ci établit ses prises d’eau sur le Bassin de la Villette et veille autant qu’il peut à ce qu’aucune évacuation sauvage d’eaux ménagères ne vienne souiller le canal. Mais celui-ci, par construction accessible donc exposé, va déjà recevoir les déjections des bateliers, et il y a pire ! pour rentrer dans ses frais, le concessionnaire autorisera les rejets industriels. Paris recevra de l’eau, mais souillée.

Déçu dans son service des eaux, Bourges Saint-Génis trouvera des satisfactions dans la voirie.

L’aménagement des rues de Paris : Bourges Saint-Génis, Partiot et Emmery

Revêtues de pavés dans le centre, empierrées à la périphérie, les rues ont, à Paris comme en province, la forme d’un U ou d’un V évasé, et assurent par un ruisseau central l’écoulement de toutes les eaux : celles de pluie tombant directement sur la voie, mais aussi, dans les cas fréquents d’absence d’égout, les eaux pluviales des toits des maisons, enfin les contenus des vases de nuit généreusement déversés au petit matin ; le tout aboutissant finalement aux pieds des arbres (quand il y en a), ou bien dans des creux où les eaux stagnent, ou enfin à la Seine, laquelle est par ailleurs grand fournisseur d’eau de consommation…

Les rues sont parcourues par des voitures diverses (charrettes, chariots, carrosses), par des cavaliers, et même, les transports frigorifiques n’existant pas encore, par du bétail sur pied, tout ceci se mêlant joyeusement à la circulation des piétons.

D’un carrosse en tournant il accroche une roue

Et du choc le renverse en un grand tas de boue (…)

Vingt carrosses bientôt, arrivant à la file,

Y sont en moins de rien suivis de plus de mille,

Et pour surcroît de maux, un sort malencontreux

Conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs (…).

Lorsque les grands de ce monde ne sont pas en carrosse, en chaise à porteurs ou à cheval, leur rang leur donne le droit de marcher près des maisons de bordure, tenant ainsi le haut du pavé, au-dessus et hors du peu ragoûtant ruisseau central qui occupe une bonne largeur de la voie. De celui-ci se jouent les piétons agiles, comme les commis de course des études de notaires et d’avoués, surnommés saute-ruisseaux.

Je saute vingt ruisseaux, j’esquive, je me pousse ;

Guénaud sur son cheval en passant m’éclabousse.

(Nicolas Boileau, Les embarras de Paris ; l’auteur précisera aimablement que » Guénaud (qui l’a éclaboussé sans vergogne), était le plus célèbre médecin de Paris, et qui allait toujours à cheval »).

Il fallait s’appeler Madame de Staël pour préférer, aux clairs ruisseaux des coteaux, son ruisseau de la rue du Bac ; et tout le monde n’est pas agile. Il y a aussi des mères de famille, des personnes peu valides et des enfants, justifiant la pose de protections particulières.

Le difficile début des trottoirs

En 1660, un trottoir est selon Duez » une piste où les maquignons font trotter leurs chevaux » ; en 1782, nous dit J. S. Mercier c’est un » espace surélevé réservé à la circulation des piétons, sur les côtés d’une rue » (peut-être parce que les mamans peuvent y faire trotter tranquillement leurs marmots ?). Ces indications du Trésor de la langue française établi par le CNRS (tome XXe, 1994) sont complétées par celles d’Alfred des Cilleuls, Histoire de l’administration parisienne au XIXe siècle, 1900 : » Depuis la fin duXVIIIe siècle, le principe des trottoirs avait été appliqué [par l’échevinage] sur les quais de Paris ; sous le règne de Louis XVI, l’établissement de ces ouvrages devint une condition prescrite aux entrepreneurs de rues nouvelles, et elle fut maintenue pendant la période révolutionnaire. [Le comte] Frochot [préfet de la Seine de 1800 à 1812] ouvrit une enquête auprès des ingénieurs et des membres de la corporation sur la généralisation à retirer d’un mode particulier de structures sur la zone réservée aux piétons. Mais les hommes de l’art n’étaient pas favorables à l’innovation (…). »

Affirmée ensuite par le baron de Chabrol, préfet de la Seine de 1815 à 1830, la volonté de mise en place de trottoirs sur les voies existantes devra attendre un réalisateur pour se concrétiser.

Bourges Saint-Génis et les trottoirs de Paris

En 1823 Bourges Saint-Génis est nommé chef du service du pavé et des boulevards de Paris. A‑t-il été choisi à cet effet par Chabrol ? Dès sa nomination le nouveau chef du service entreprend l’œuvre de pose systématique de trottoirs sur les rues existantes. La technique utilisée est celle qui était suivie sur les quais puis sur les rues nouvellement ouvertes : des dalles de lave d’Auvergne ou de granit, coûteuses mais retenues en raison de leur résistance. En sept ans, près de 20 000 mètres de voies sont ainsi équipées.

Les rues de Paris offrent enfin une certaine sécurité aux piétons ainsi d’ailleurs qu’aux maisons riveraines ; il est temps de s’occuper du peu ragoûtant ruisseau central.

Partiot et ses rues bombées, associé d’Emmery avec ses égouts

En 1830 Bourges Saint-Génis prend une légitime retraite. Nommé à son tour au service du pavé et des boulevards de Paris, Jean-Baptiste Partiot poursuit l’œuvre de son prédécesseur.Il voudrait bien aller plus loin, et remplacer le profil en U ou V évasé dit des rues fendues par un profil bombé dans lequel la partie centrale serait en hauteur, comme le Conseil général des Ponts et Chaussées le recommande pour les routes hors des villes et comme cela existe déjà dans certaines voies de Londres, mais les bordures de trottoirs n’offrent que des rigoles insuffisantes pour remplacer un ruisseau central qui véhicule toutes les eaux.

Un troisième larron entre alors en scène. En 1832 Henri Charles Emmery est nommé chef du service municipal de Paris, chargé des eaux et des égouts. Il s’attelle d’autant plus vite à ces deux sortes d’ouvrages que la même année une nouvelle épidémie de choléra ravage la ville. Des chasses d’eau sont nécessaires pour vidanger les égouts, lesquels sont de leur côté nécessaires pour évacuer une eau fournie en plus grande quantité : » Pas d’égouts sans alimentation en eau, pas d’alimentation en eau sans égouts « , dira plus tard Alphand.

À partir de 1833 Emmery reçoit l’aide efficace du jeune ingénieur Alexandre Michal, qui se charge de l’œuvre humble et nécessaire des égouts. À eux les eaux pluviales des toits et les eaux ménagères ; les rues n’ayant plus à véhiculer que les eaux pluviales (et les déjections) arrivant directement sur leur surface, pourront les canaliser dans les rigoles de trottoirs, que par prudence, Partiot aménage en semi-souterrain pour un plus grand débit sous la forme de caniveaux

Déchargé par Michal de l’œuvre des égouts, Emmery peut de son côté se consacrer au problème de l’alimentation en eau. En sept ans sont posés 80 kilomètres d’égouts et 100 kilomètres de conduites d’eau… du canal (navigable) de l’Ourcq. L’échec de la formule de Girard est patent, mais trop récent ; l’heure d’une nouvelle dérivation consacrée à la seule consommation n’a pas encore sonné.

Dans l’attente, Emmery apportera un certain soulagement en dirigeant, sur une étude scientifique de François Arago, la réalisation par l’entrepreneur Georges Mulot du puits artésien de Grenelle, mis en service en février 1841 et qui fournira durant de nombreuses années 900 m3 d’eau pure par jour (ce puits s’est peu à peu tari au début du XXe siècle).

Partiot rencontre cependant quelques résistances pour transformer les chaussées fendues en chaussées bombées avec trottoirs : on apprend à cette occasion que les fers des chevaux doivent régulièrement être mouillés, et les voituriers n’apprécient pas la disparition d’un ruisseau central bien commode à cet effet…

Soutenu par Chabrol, Partiot persiste. » La généralisation du système des égouts et des chaussées bombées permet bientôt d’établir pour chaque îlot de maison un point bas du caniveau avec bouche d’égout et un point haut avec borne-fontaine. Celle-ci fonctionne librement deux fois par jour pendant une heure, l’eau entraînant jusqu’à la bouche eaux sales, boues, et ordures. « 4

À leur départ en 1839, Partiot et Emmery laissent une œuvre qui sera poursuivie à Paris et bientôt imitée par la province. La capitale devra en revanche attendre le Second Empire, avec Haussmann et Belgrand, pour disposer d’eau de source ; en ce domaine la province, où Montpellier a montré l’exemple dès le XVIIIe siècle avec l’illustre Henri Pitot, va continuer à tenir la tête avec Darcy à Dijon et Montricher à Marseille.

Darcy et l’alimentation en eau de Dijon

Henri Darcy. Médaillon en bronze, hall d’entrée du bâtiment de la Direction départementale de l’Équipement de la Côte‑d’Or à Dijon.

© PIERRE BARASTIER, DDE DE LA CÔTE‑D’OR

Ma paresse naturelle m’incitant à ne pas refaire un travail déjà accompli par quelqu’un d’autre, je livre ici au lecteur de larges citations de l’ouvrage Henry Darcy, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, 1803–1858, publié en 1957 à Dijon par son descendant Paul Darcy. »

(…) Pendant son enfance et sa jeunesse, Darcy avait été écœuré par l’eau qu’il avait été obligé de boire et s’était promis de mettre fin à cette situation si jamais il était nommé à un poste lui en donnant les moyens. Dijon était en effet l’une des villes de France les plus dépourvues d’eau et cette eau était infecte

. » (…) D’assez nombreuses petites sources, sur de faibles monticules à l’est de la ville, avaient alimenté jusqu’au XVIIe siècle quelques bassins et quelques bornes-fontaines, mais elles tarissaient souvent en été et n’étaient plus utilisées. La population se résignait donc à n’utiliser que les puits creusés dans la ville, au nombre d’une centaine (…) et l’eau de pluie recueillie dans des citernes. Ces puits étaient alimentés par une nappe d’eau peu profonde. Elle était dans presque toute son étendue infectée, et depuis bien longtemps, les Dijonnais se plaignaient de l’eau malodorante et de mauvais goût qu’il leur fallait boire. »

(…) La ville avait été le siège d’épidémies de fièvre typhoïde, de choléra et même de peste, comme celle de la fin du XVIIe siècle. Ajoutons que, lorsque les étés étaient secs, les puits n’étaient pas loin de tarir. L’infection de ces eaux s’explique (…) par les matières corrompues, provenant d’une nombreuse population et criblant le terrain (…). Outre les fosses d’aisance non toujours étanches, il y avait le » cloaque » : le lit de ce torrent fantaisiste qu’était le Suzon, traversant la ville (…) à ciel ouvert sur 1 350 mètres et recevant les déjections de seize égouts secondaires et de cent soixante lieux d’aisance (…).

» Il n’avait jamais été possible de couvrir ce cloaque et de le transformer en un égout souterrain. Les riverains (…) se réfugiaient dans le maquis de la procédure et prétendaient qu’ayant acquis des servitudes ils ne pouvaient être délogés (…).

» La situation allait s’aggravant chaque année (…). Bien souvent les magistrats municipaux s’en inquiétèrent. De nombreux projets leur furent proposés mais, soit insuffisance de fonds, soit découragement de leurs auteurs, soit surtout vice de leurs conceptions, tous furent abandonnés (…). Il n’y avait que deux solutions, toujours les mêmes : ou rassembler les petites sources de débit anémiques situées à l’est de Dijon, ou rendre permanent le Suzon (…) pour les usages domestiques et la boisson. Depuis trois siècles on ne se décidait pas (…).

» Plusieurs expéditions furent entreprises pour explorer les sources du Suzon (le Val-Suzon, Sainte-Foy et le Rosoir), et de nombreux projets proposés, notamment sur la source du Rosoir, et sur une autre source, celle du Neuvon entre Plombières et Velars (…). Une ultime tentative eut lieu en 1829 : le creusement à la place Saint-Michel d’un puits qu’on espérait artésien (…). À 150 mètres de profondeur on atteignit une autre nappe mais la pression n’était pas assez forte pour que l’eau jaillisse et le pompage n’aurait pas permis d’obtenir une quantité d’eau suffisante, le projet fut abandonné.

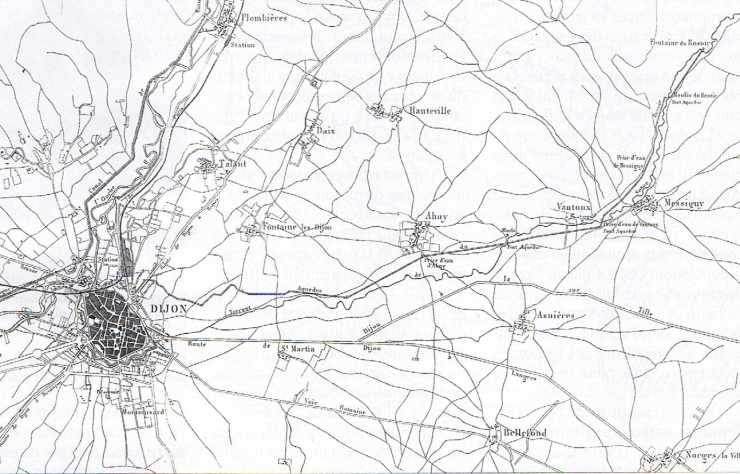

» Telle était la situation à l’époque où Darcy fut nommé ingénieur en chef. Il prit possession de ses nouvelles fonctions avec la volonté bien arrêtée d’en finir (…). Arrivé à cette conclusion que seule la source du Rosoir méritait une étude attentive, il s’y transportait à maintes reprises, procédait avec un géologue à l’examen des terrains et faisait régulièrement jauger la source à sa sortie de terre. Il constatait ainsi avec satisfaction que, pendant l’été extrêmement sec de l’année 1832, la source n’avait jamais débité à moins de 2 770 litres à la minute ; alors qu’en hiver on recueillait en moyenne le triple. Sa décision est vite prise.

» Au début de l’année 1834, quatre mois après avoir effectué son dernier jaugeage, il remet de sa propre initiative et sans avoir été mandaté par personne, un mémoire très complet et très précis au maire Dumay et au préfet Chaper qui seront séduits et qui l’appuieront. Le 5 mars suivant, il est convoqué devant le Conseil municipal, expose son projet avec sa fougue habituelle et vient à bout de la résistance tenace que lui opposent ceux qui trouvent la dépense trop forte. Il adresse ensuite son mémoire au Conseil général des Ponts et Chaussées qui, après l’avoir entendu, donne son accord, puis au Conseil d’État qui se comporte de même.

Le 31 décembre 1834, une ordonnance royale déclare d’utilité publique l’installation hydraulique prévue et autorise la Ville de Dijon à acquérir à l’amiable ou par expropriation forcée les terrains nécessaires à la dérivation des eaux. Grâce aux concours actifs du maire et du préfet, les réclamations et les oppositions des propriétaires de la vallée du Suzon sont levées sans trop de difficultés.

Le 21 mars 1839, le premier coup de pioche est donné et dix-huit mois plus tard, le 6 septembre 1840, sans qu’il y ait eu aucun mécompte, une masse d’eau de 7 000 litres par minute arrivait au réservoir de la Porte Guillaume aux applaudissements de la population. Le 18 juillet de l’année suivante, une gerbe d’eau de 9 mètres de hauteur jaillissait dans le bassin de la place Saint-Pierre à l’ébahissement et aux acclamations des Dijonnais accourus en foule pour assister à ce spectacle si nouveau pour eux.

» Darcy répartit toute cette eau, depuis si longtemps désirée, dans toute la ville. Il commence par construire deux réservoirs d’ensemble 57 000 hectolitres (…) et exécute un important réseau de canalisations qui sillonneront toutes les rues (…). Cent quarante deux bornes-fontaines sont installées (…). Tous les anciens puits sont bien entendu bouchés.

Alimentation en eau de Dijon : l’aqueduc du Rosoir.

Document aimablement communiqué par la Société Lyonnaise des Eaux-Dumez.

» Ce sera ensuite le tour du cloaque immonde. Mais, pour le couvrir et en faire un égout souterrain déblayé par la chasse d’eau rendue permanente grâce aux eaux du Rosoir, Darcy devra attendre six ans, jusqu’au jour, en 1847, où les riverains peu dégoûtés de ces lieux malodorants et qui ont fait opposition aux arrêts de la municipalité, aient été définitivement déboutés.

» À cette époque, la distribution de l’eau était assimilée à un service gratuit. On ne payait pas l’eau qu’on allait chercher aux bornes-fontaines. Ceux qui voulaient éviter cette corvée avaient recours aux porteurs d’eau qu’ils rémunéraient. Mais, dans les grandes villes du Continent, à l’instar de ce qui se passait à Londres, on commençait à amener l’eau dans les maisons et à tous les étages, grâce à l’emploi des pompes à vapeur. Ceux qui voulaient profiter de ce luxe payaient les frais d’installation et un abonnement. À Dijon, le 8 août 1847, l’actif maire Dumay, sur la suggestion de Darcy, fit prendre à son Conseil municipal la décision d’imiter Paris où 20 % des maisons recevaient leur eau. Mais, à son étonnement, le nombre des abonnés dijonnais ne crût que très lentement (…). C’était surtout à cause du nombre des bornes-fontaines beaucoup plus élevé qu’ailleurs par rapport à la population et notamment qu’à Paris (…).

» L’apport représentait une moyenne journalière d’environ 350 litres par habitant, sur laquelle 110 à 120 litres pouvaient être prélevés pour les besoins de la Ville. À la même époque et par habitant, Paris distribuait 84 litres, Toulouse 75, Bordeaux 170, et Lyon 85. À l’étranger, Londres et Bruxelles distribuaient 80 litres. Ainsi Dijon était devenu, proportionnellement au nombre de ses habitants, la ville de France la mieux pourvue d’eau et la seconde ville d’Europe. À l’étranger en effet, une seule ville la dépassait, Rome, qui en souvenir de sa magnificence passée, disposait de 1 500 litres par habitant et par jour.

» Darcy, qui ne voulut recevoir aucune rémunération d’aucune sorte, pas même pour ses frais de déplacement dans la vallée du Suzon et ses frais de voyage à Paris, rendit ainsi avec usure à sa ville natale la bourse [que celle-ci lui avait accordée et] qui lui avait permis de poursuivre ses études.

« Darcy rendra ensuite un autre service éminent à sa ville natale, puis attachera son nom à la science hydraulique dans le domaine de la filtration. Fière de son enfant, Dijon donnera ce même nom à une belle place de la ville (voir les notices biographiques).

Montricher et l’alimentation en eau de Marseille

En matière de fourniture d’eau, Dijon avec Darcy est suivie de près par Marseille, qui bénéficie des services de Montricher dans des conditions assez différentes. Je passe ici la parole à Auguste Jouret, ingénieur de l’École centrale de Lyon, auteur de l’article Frantz Mayor de Montricher (1810 – 1858) paru dans le numéro V de Technica, la revue de cette école.

Frantz Mayor de Montricher.

Autoportrait fixé en place d’honneur dans le hall d’entrée du bâtiment de la Société des Eaux de Marseille. Photographie aimablement communiquée par la Société des Eaux de Marseille.

» Le problème de l’alimentation en eau de Marseille n’a été résolu qu’au XIXe siècle. Jusque-là toute l’histoire locale marseillaise était dominée par un souci grave : quel sera le prochain été ? Sera-t-il sec ou pluvieux ? (…). À quelques kilomètres du rivage les collines rocheuses alimentent deux maigres ruisselets, les Aygalades et le Jarret, et une courte rivière, l’Huveaune, tous trois plus égouts que ruisseaux (…).

» Trois prises d’eau établies sur l’Huveaune, et une quatrième sur le Jarret alimentaient Marseille. Elles fournissaient en hiver 108 litres par seconde et moitié moins pendant cinq ou six mois de l’année. C’est dire que Marseille, privilégiée par la sûreté de son antique Vieux-Port, était pratiquement dénuée de ressource en eau. Encore faut-il ajouter que cette infime dotation se composait » d’eaux crasses, immondes, boueuses « , source ou stimulant de redoutables fléaux. À certaines époques la population devait être rationnée sévèrement comme un équipage de voilier à la mer ; la foule assiégeait les fontaines où coulait un mince filet d’eau. En 1834 chaque habitant vit sa part tomber à moins d’un litre et demi par jour. Le choléra fit son apparition, succédant à une vingtaine de pestes mémorables.

» Pourtant la population grandissait. De 80 000 habitants sous l’Empire, elle était passée, malgré les ravages de l’épidémie (…) à 160 000 en 1845. C’était bien plus qu’il n’en fallait à la malheureuse cité qui, malgré l’essor industriel et commercial du siècle, voyait l’avenir irrémédiablement fermé.

» De tout temps, est-il besoin de le dire, Marseille avait cherché un remède à son état déplorable. Elle n’en voyait qu’un : conduire sur son territoire une dérivation de la Durance. Au XVIe siècle, avec Adam de Craponne, elle avait failli réaliser ce projet. Plus tard, Vauban lui-même s’était intéressé à l’ouvrage : » Je reviendrai bientôt, avait-il dit, et nous remuerons des terres. » Mais la mort de Vauban comme celle de Craponne avait tout remis en question.

Vers le milieu du XVIIe siècle, on fut bien près d’aboutir. Un ingénieur habile, J. A. Floquet, » architecte hydraulique, cessionnaire du Privilège du Roy pour la dérivation des eaux de la Durance « , avait étudié de nouveaux plans (…). Floquet ne manquait pas de courage mais, malgré ses appels intelligents et une science hydraulique très poussée (il était l’émule de Bélidor), il ne fut pas entendu. Les travaux furent entrepris, puis vite abandonnés faute de ressources. L’architecte hydraulique en mourut de chagrin (…).

» Comme trop d’intérêts dans tout le département étaient en jeu pour qu’on aboutît, la municipalité décida en 1834 (…) qu’elle construirait elle-même le canal, à ses frais et pour l’usage exclusif de ses habitants (…). Mais la résolution ne suffisait pas. Il fallait des hommes pour la poursuivre. Marseille eut alors deux chances rares, la première d’avoir à sa tête un maire – et dans cette bonne ville la chose est à souligner – la seconde de rencontrer l’ingénieur le plus capable de mener la tâche à bien (…). En 1836 Montricher fut nommé à Marseille (…). Le maire, Consolat, jeta les yeux sur le jeune ingénieur – il n’avait alors que 26 ans – et n’eut pas lieu de regretter son choix.

Le canal d’alimentation en eau de Marseille. Croquis aimablement communiqué par la Société des Eaux de Marseille.

» Le [tracé du] canal de Marseille se détache de la Durance près du pont de Perthuis, à la cote 186. Il va en direction de l’Ouest, dominant à partir de Lanson le vieil ouvrage de Craponne, puis traverse du Nord au Sud la chaîne des Côtes, vers le château de Taillades non loin de Lambesc. Plus loin, près de Coudoux, il s’infléchit à l’Est, en direction d’Aix-en-Provence, dans la vallée de l’Arc qu’il franchit à Roquefavour, et touche enfin le périmètre de Marseille à Saint-Antoine, à la cote 161, après un parcours de 83 kilomètres environ comprenant trente-huit galeries souterraines d’une longueur cumulée de 16 kilomètres. Arrivé à Saint-Antoine, extrémité de la branche-mère et origine des premières dérivations, le canal contourne à flanc de coteau les 9 000 hectares du bassin marseillais (…). Une dérivation alimente Aubagne, Cassis et La Ciotat (…).

» Tandis que se poursuivaient les études, recherches de carrières et essais de matériaux et de matériel (…) les premiers coups de pioche étaient donnés en octobre 1838 aux souterrains de l’Assassin et de Notre-Dame, réputés les plus difficiles. En 1839 le chantier était en activité sur à peu près toute sa longueur. Michel Chevalier eut l’occasion de constater que l’organisation des chantiers était supérieure à tout ce qu’il avait vu tant en Europe qu’en Amérique (…).

» Montricher avait devant lui plusieurs milliers d’ouvriers et une tâche que chaque jour rendait plus complexe (…). Or le tracé comportait plusieurs ouvrages sortant vraiment de l’ordinaire : (…) la prise de la Durance, un pont-aqueduc de plus de 80 mètres de hauteur, et surtout trois souterrains de grande longueur, dont un au moins aurait pu épuiser le plus intrépide des ingénieurs après avoir découragé les entrepreneurs qui s’y succédèrent.

» En 1838 personne n’avait encore l’expérience de ce qu’on appelle aujourd’hui les grands travaux modernes (…). On ne connaissait aucun procédé de perforation mécanique. La machine à vapeur était peu utilisée aux travaux. On travaillait comme au temps des Romains. Un chantier comme celui de Roquefavour, qui ne poserait aujourd’hui que des problèmes classiques d’organisation, entraîna Montricher à des études variées : toutes les installations y constituaient de véritables inventions personnelles de l’ingénieur.

» Les travaux de la prise de la Durance (…) furent entrepris en septembre 1842 (…). Ils durèrent cinq ans et il fallut plusieurs fois refaire (…) ce que les crues avaient détruit. » L’ouvrage le plus connu du canal de Marseille est le pont-aqueduc de Roquefavour, sur l’Arc, à quelques kilomètres à l’ouest d’Aix-en-Provence. Sa longueur entre culées est de 375 mètres et sa hauteur de 83 mètres. Il est composé de trois étages d’arcs ; le premier a douze arches de 15 mètres d’ouverture sur 34 mètres de hauteur ; le second quinze arches de 16 mètres d’ouverture sur 38 mètres de hauteur ; le dernier, cinquante-trois arches de cinq mètres sur 11 mètres.

Bien qu’inspiré du Pont du Gard, l’aqueduc de Roquefavour est loin d’être un pastiche de l’ouvrage romain. Tandis qu’à celui-ci les étages sont nettement marqués, comme trois ouvrages différents construits séparément l’un au-dessus de l’autre, à Roquefavour au contraire, la ligne verticale l’emporte sur les deux premiers étages par la continuité des piles, et la voûte intermédiaire des grandes arcades n’apparaît qu’en entretoise (…).

Comparé à Roquefavour, le Pont du Gard est bas, à la fois par sa hauteur bien moindre (49 mètres) et par la disposition horizontale de ses lignes maîtresses – ce qui d’ailleurs ne retranche rien à son harmonieuse beauté – et si l’on voulait pousser plus loin la comparaison, on pourrait dire, malgré l’impropriété manifeste et l’anachronisme des termes, que chefs-d’œuvre tous les deux, l’un est roman, l’autre gothique. L’aqueduc de Roquefavour, avec la chaude patine de sa pierre illuminant la campagne d’Aix (…) est une des plus belles choses de Provence, des plus délicates et originales.

» Après une longue préparation et maints essais d’échafaudages et de monte-charges, les travaux du pont-aqueduc furent entrepris en 1841, mais les entrepreneurs, effrayés de l’énormité de la tâche, abandonnèrent. Il fallut continuer en régie. L’organisation était remarquable ; elle était conditionnée par le transport et le » bardage » des pierres (…) qui furent modulées en assises de 0,60 m à 1,25 m d’épaisseur, et même jusqu’à 2 mètres.

» Véritable travail d’Égypte, certains blocs pesaient 15 tonnes ! Un petit chemin de fer de neuf kilomètres reliait la carrière à l’ouvrage. Les moellons étaient hissés par des grues jusqu’au pont de service situé sur les piles mêmes et une petite usine hydraulique portait partout la force par des courroies et des câbles. Montricher avait fait preuve de beaucoup d’ingéniosité dans la conception des échafaudages, qu’il fallait élever au fur et à mesure de la montée des maçonneries (…). L’ouvrage fut achevé en juin 1846. Louis Napoléon III le visita en 1852 et en fut enthousiasmé [ainsi que] Lamartine (…).

Le pont-aqueduc de Roquefavour, près d’Aix-en-Provence.

Photographie aimablement communiquée par la Société des Eaux de Marseille.

» Le reste du tracé était beaucoup plus ingrat (…). Pour le souterrain de Notre-Dame (3 491 mètres) il fallut batailler pendant toute la durée de la construction, de 1838 à 1845, contre les venues d’eau et les éboulements. Quant au souterrain des Taillades, de 3 674 mètres, il donna à Montricher les pires ennuis (…). Effrayés par les pertes de chevaux les entrepreneurs abandonnèrent (…). Il ne fut plus possible de trouver des entrepreneurs qui voulussent se charger des épuisements et des fonçages. Les travaux furent continués en régie directe. [Après de fortes difficultés, dont une venue d’eau] d’une source énorme, les travaux de ce souterrain furent achevés en 1846. Plusieurs ouvriers y avaient trouvé la mort. Les eaux rencontrées furent recueillies dans le canal.

» Au long de ce pénible travail (…) il arriva un moment où tout le personnel fut saisi d’un découragement profond, où les ouvriers refusaient de travailler (…). Le premier sur les chantiers, Montricher (…) sait communiquer à tous sa confiance dans le résultat final, son zèle, son abnégation ; depuis le chef jusqu’au plus humble, chacun reprend une ardeur nouvelle.

» Les eaux de la Durance arrivèrent sur le territoire de Marseille en 1847 (…). Dès le commencement de 1849, elles coulaient dans toutes les directions. Altérée depuis des siècles, Marseille se voyait brusquement devenir la ville du monde la mieux dotée en eau (…). »

Dijon, Marseille, Avallon et Paris

Avertis sans doute par leurs aînés du Conseil général des Ponts et Chaussées, Darcy et Montricher se sont bien gardés de renouveler l’erreur de Girard, et ont construit des ouvrages réservés à la seule alimentation en eau de leurs concitoyens.

Ainsi qu’on a pu le voir, les conditions de préparation et d’exécution des opérations ont été fort différentes. À Dijon, Darcy a dû concevoir tout son projet, puis le faire approuver par les autorités compétentes, ce qui a pris du temps ; il s’est trouvé ensuite devant des travaux de difficulté courante. À Marseille Montricher a bénéficié de sérieuses études effectuées avant lui, tandis que la municipalité avait déjà accompli une bonne partie des démarches ; les travaux en revanche ont été particulièrement difficiles et leur menée à bonne fin a constitué une véritable prouesse.

Darcy a placé sa dérivation dans une conduite fermée. Le tracé a été modifié par la suite, et d’autres sources (Val-Suzon, Sainte-Foy) sont aujourd’hui utilisées ; mais le Rosoir continue à être une des principales ressources en eau de Dijon.

À Marseille, Montricher a construit sous le nom de canal une dérivation non enfermée sur le trajet courant, mais non accessible et pratiquement fermée dans les parties souterraines. La Société des Eaux de Marseille, concessionnaire pour la Ville de Marseille, a d’ailleurs entrepris un programme de couverture des parties non souterraines, actuellement largement réalisé. Aujourd’hui encore la dérivation de Montricher alimente en eau, moyennant des traitements en bassin, non seulement Marseille mais aussi les villes situées sur son parcours.

Alors qu’il était en poste de 1845 à 1852 dans l’arrondissement d’Avallon, Belgrand put visiter les ouvrages de Darcy à Dijon et s’entourer de ses conseils pour réaliser l’alimentation en eau de cette sous-préfecture. Mise en service en 1849, cette œuvre fit l’admiration du préfet de l’Yonne, un certain Georges Haussmann ; nommé préfet de la Seine en 1853, ce dernier fait venir Belgrand en 1855 et lui demande de recommencer dans la capitale (Mémoires du baron Haussmann).

De Dijon à Paris, la route de l’alimentation en eau passe par Avallon. Belgrand intervint d’ailleurs auprès de Haussmann pour que deux des rues entourant le réservoir de Ménilmontant où se déversent les eaux de la Dhuis reçoivent les noms de ses aînés : Emmery le pionnier, et Darcy, le maître.

Les grandes dates d’alimentation en eau de source des cités de France au XIXe siècle sont rappelées ci-après.

| Ville | Dijon | Marseille | Paris |

| Réalisateur | Henry Darcy | Frantz Mayor de Montricher | Eugène Belgrand |

| Sources ou rivières dérivées | Le Rosoir (une des sources du Suzon) | La Durance | La Dhuis et la Vanne |

| Études et démarches administratives | 1831 à 1838 | 1836 à 1838 (démarches seules) | 1854 à 1862 |

| Début des travaux | 1839 | 1838 | Dhuis : 1863 Vanne : 1867 |

| Mise en service | 1841 | 1850 | Dhuis : 1865 Vanne : 1874 |

Une opération d’urbanisme au XIXe siècle : Mongy et les liaisons entre Lille, Roubaix et Tourcoing

Après ces réalisations polytechniciennes je suis heureux de proposer au lecteur le rappel de l’œuvre, par un non X, de ce qui a peut-être été notre première opération d’urbanisme au sens où nous l’entendons aujourd’hui, et en appelle à cet effet à trois auteurs : Anne Lenglet, Gérard Blondeau, et Alfred Mongy lui-même5.

Lille au XIXe siècle, ou un nouveau besoin d’agrandissement

En ce XIXe siècle le problème le plus aigu ressenti à Lille n’est pas celui de l’alimentation en eau.

C’est en effet par ce secteur du Nord, observe Anne Lenglet, que se diffuse en France, dans la première moitié du XIXe siècle, la révolution industrielle née en Angleterre vers 1780.

Placée au cœur d’un puissant mouvement d’industrialisation qui attire de plus en plus d’ouvriers, la ville et ses abords ressentent un besoin de desserrement et une demande croissante de logements, ce pour quoi des terrains sont nécessaires. Et entre la ville et ses abords il y a des murailles d’enceinte, qui font obstacle aux transports et déplacements, mais aussi, par les servitudes instituées à leurs abords, aux constructions ; et il y a aussi les séparations administratives communales.

Chacune à sa façon, ces deux sortes de frontières sont autant de freins à l’extension de l’urbanisation. La bonne ville de Lille s’est déjà plusieurs fois agrandie dans le passé ; et depuis 1834 la question se pose d’un nouvel agrandissement. Qui va en être le moteur ? Lille va-t-elle se porter acquéreur des communes voisines ? Non, c’est d’une de celles-ci que va partir le signal.

» Le 28 août 1856 le maire de Wazermes, préoccupé des inconvénients qui résultent pour les administrés du maintien des zones de servitude, adresse une demande au ministre de la Guerre, tendant à reporter les fortifications de la ville de Lille au-delà des limites de Wazermes, d’Esquermes et de Moulins-Lille. » (Anne Lenglet).

Après examen sur place des services du génie, cette demande reçoit l’accord du gouvernement, formellement explicité dans un décret du 2 juillet 1858.

La bonne entente traditionnelle entre Lille et les communes voisines facilite la suite. Préparé par le bureau d’études de la Ville de Lille en liaison avec les trois autres municipalités, le plan d’ensemble de l’agrandissement est approuvé par un arrêté préfectoral du 27 avril 1862.

À côté des murailles qui restent en place, des terrains deviennent partiellement disponibles : encore faut-il préciser la façon de les utiliser, comment répartir les surfaces entre voies de liaison et de desserte, équipements, et immeubles bâtis pour des logements ou des activités ; et puis ces terrains continuent à appartenir à des personnes privées : comment, dans quel ordre, lancer les procédures d’expropriation ?

Nous ne sommes pas dans la capitale où des ordres exécutables rapidement viennent d’en haut ; à Lille les autorités municipales hésitent quelque peu.

À l’inverse de Paris, les opérations vont être lancées et se dérouler de façon progressive, après étude et sur proposition d’un homme du terrain qui va s’y attacher et leur attacher son nom.

Alfred Mongy, de la rue de la Gare aux terrains liés aux fortifications

Dans les services techniques de la Ville de Lille se trouve un homme, qui par ses qualités gravit rapidement les échelons administratifs. Inspecteur principal dans le service des études, Alfred Mongy élabore en 1868 un projet d’ouverture de la rue de la Gare :

Alfred Mongy.

Petit portrait conservé à la Médiathèque

municipale Jean Lévy, à Lille.

» Le but de ce projet est d’obtenir une rue de vingt-cinq mètres de largeur bordée de galeries (…) largement éclairées (…). Les habitants auraient [ainsi] un lieu de rendez-vous et de promenade à couvert, qui manque complètement à Lille (…) et qui serait particulièrement précieux pendant les entre actes du spectacle (…). Les longueurs des galeries (…) sont tout à fait convenables pour la division des promeneurs en groupe, de façon à éviter les encombrements. Enfin, les voyageurs pressés de se rendre à la gare ou d’entrer en ville, circuleront sur les trottoirs de deux mètres de largeur chacun, ménagés en dehors de la galerie, sans gêner les promeneurs et sans être gênés par eux (…). »

» Enthousiasmés par ce projet, poursuit Anne Lenglet, les conseillers municipaux André-Charles Catel-Béghin et Gustave Testelin le firent triompher. Les expropriations (…) eurent lieu à la fin de 1869 et les travaux de voirie commencèrent en 1870. Jamais opération ne fut conduite plus rapidement. Six semaines après la prise de possession du sol, l’égout et le pavage étaient terminés et la rue fut inaugurée lors de la fête de Lille. »

Les désastres de 1870 donnent un coup d’arrêt, et la poursuite rue Faidherbe ne reprendra qu’en 1874. Mais dès 1870 Mongy (devenu l’année précédente chef du service des études) est choisi comme expert par le préfet pour participer, avec un représentant de l’administration des domaines et un agent militaire, à l’étude et aux indemnités à prévoir sur les terrains à exproprier autour des fortifications, à Lille et à Ronchin.

Le plan d’agrandissement de 1872, puis le recours aux tramways… à chevaux

Pour l’agrandissement de la ville, les édiles continuent à ne disposer que du plan d’ensemble de 1862, qui se borne pour l’essentiel à fixer les nouvelles limites administratives. En 1872 Mongy estime avoir assez de connaissance tant de la ville que de ses besoins, pour dresser et proposer un plan détaillé de l’agrandissement, avec voirie nouvelle, espaces et équipements publics, et zones de construction. Ses préoccupations diffèrent quelque peu de celles d’un Haussmann.

» Il fallait que la classe ouvrière, si intéressante à tant de titres, n’eut plus à souffrir de l’exiguïté ou de l’insalubrité des logements qu’elle habitait, et que, sans s’éloigner de la partie de la ville qu’elle semblait affectionner plus particulièrement, elle trouvât des demeures saines et commodes, construites dans des conditions d’hygiène et d’espace qui puissent exercer sur leurs habitants une influence aussi favorable au bon état de leur santé qu’à l’amélioration de leur état moral et de famille.

» S’il importait que la nouvelle ville pût offrir aux industriels et aux commerçants les conditions les plus favorables à leurs travaux, il n’était pas moins souhaitable que les propriétaires et les rentiers qui l’habiteraient y puissent goûter dans quelques-unes de ses parties les plaisirs d’une promenade agréable et tranquille (…). » (A. Mongy).

Dans cette même année 1872, Mongy étudie la création d’un réseau de tramway puis établit, sous la direction d’Auguste Masquelez, chef du service général des travaux municipaux, le cahier des charges de la concession, qui est approuvé par le conseil municipal en septembre 1873. Les deux premières lignes sont inaugurées le 7 juin 1874 : Lille suit ainsi de près Paris pour le début du recours en France, à l’échelle de l’exploitation urbaine, de ce nouveau mode de transports6. Dans ces deux villes, ces lignes de tramways sont d’abord à traction chevaline.

Le plan d’aménagement d’ensemble

Au cours des années suivantes, Mongy est l’initiateur de halles, jardins et promenades aménagées dans les vastes surfaces laissées vacantes après l’agrandissement de 1858. À partir de 1878, il prépare sous la direction de Masquelez un plan d’ensemble de l’aménagement de la Ville agrandie, comprenant notamment la poursuite des réseaux d’égout et de distribution d’eau avec construction du réservoir de la Louvière, des élargissements de voies et l’amélioration du quartier Saint-Sauveur.

Au début de l’année 1879, Auguste Masquelez quitte le service de la Ville pour se consacrer à l’avenir de l’Institut industriel ; le conseil municipal, qui le laisse partir avec regrets, confie dans un premier temps à Mongy l’intérim du service général des travaux municipaux, puis le nomme chef de ce service en septembre de la même année. L’augmentation régulière des ressources de la Ville et des contrats avec l’État permettent au nouveau chef du service de lancer les travaux prévus au plan.

Le projet du grand boulevard de Lille, en direction de Roubaix et de Tourcoing…

De Lille à Roubaix et Tourcoing, nombreux sont les transports et déplacements, et longue et sinueuse la route ; le problème de l’amélioration de la liaison, depuis longtemps posé, est repris en 1880 par Mongy en liaison avec Arthur-Ghislain Stocklet, ingénieur que la Ville de Lille a mis à la disposition du préfet pour s’occuper de la voirie départementale. Les deux hommes s’accordent pour proposer, à partir de la sortie nord-est de Lille, une avenue large de 50 m, se divisant ensuite en deux branches pour desservir Roubaix et Tourcoing.

» Cette voie magistrale (…) permettait d’écouler tous les flux de circulation :

– axe central pour la circulation automobile ;

– deux pistes, l’une cavalière, l’autre cyclable ;

– une plate-forme en site propre pour une double voie de chemin de fer ;

– de larges trottoirs pour les piétons ;

– pose de réverbères et plantation en alignements de 6 000 arbres. »

(G. Blondeau).

Dressé en 1885, le projet attendra un certain temps avant son approbation ; mais à son habitude Mongy ne chôme pas : construction, en application des lois scolaires de 1881 et 1882, d’un réseau d’écoles primaires et de deux écoles primaires supérieures (garçons, et filles) ; de l’Institut de chimie, de celui des sciences naturelles, de la faculté des droits et lettres ; projet d’assainissement du quartier de la Basse Deûle ; négociation avec les autorités militaires de la création du Bois de Boulogne autour de la citadelle…

En 1895, un changement de la municipalité le conduit à quitter la ville pour le département où il continue à exercer une égale activité.

… et sa réalisation, avec concession ferroviaire… à Mongy

Le soutien affirmé d’esprits clairvoyants comme l’industriel Eugène Motte, élu maire de Roubaix en 1902, et le conseiller général Antoine-Florent Guillain permettent enfin d’obtenir l’accord des collectivités concernées sur le projet de boulevard présenté par Mongy et Stocklet. Il ne reste plus qu’à réunir le financement du projet, estimé à sept millions de francs or.

Et si le département et les Chambres de commerce sont favorables, la plupart des municipalités renâclent..

.Accablé par ses multiples activités de service public, Mongy quitte l’administration en 1898. En 1900 il fonde la Compagnie des tramways et des voies du Nord. Le financement du boulevard n’étant toujours pas réuni, il propose en 1902 d’apporter deux millions sur la table des négociations, en échange de la concession ferroviaire (la somme sera obtenue auprès d’investisseurs français et belges). Après de nouvelles discussions, l’accord général est obtenu en février 1904, avec publication au Journal officiel d’un décret déclarant l’utilité publique du réseau de tramways.

L’année 1905 voit le début des travaux, tandis que pour assurer l’exploitation du réseau de tramways interurbains Mongy fonde l’Électrique Lille – Roubaix – Tourcoing (ELRT) qu’il substitue à la compagnie précédente.

Le Mongy, tramway du Nord…

Le samedi 4 décembre 1909 sont inaugurés conjointement à Roubaix le grand boulevard et le tramway de la société animée par Mongy. Pas de ministre ! Dûment sollicité, M. Ruau, ministre de l’Agriculture, » a remis sa visite à une date ultérieure « . La cérémonie est présidée par le maire, Eugène Motte, en présence de nombreuses personnalités locales.

Le réseau comprend cinq lignes, reliant les villes de Lille, Tourcoing, Leers, Hem, Roubaix et Roncq. À côté des tramways lillois, passés à la traction électrique mais n’avançant guère plus vite que leurs aînés à chevaux, les motrices de Mongy marquent un net progrès permettant aux usagers d’apprécier pleinement le changement du mode de traction.

Depuis cette belle réalisation, dans le Nord on ne prend pas le tramway, mais le Mongy, terme adopté par le parler populaire. » Pour les Nordistes, le Mongy est beaucoup plus qu’une machine : c’est un personnage à part entière qui, depuis quatre-vingt-cinq ans, accompagne la vie de toute une métropole. Les tramophiles, eux, verront en l’Électrique Lille – Roubaix – Tourcoing (ELRT) l’un des trois réseaux ayant survécu à la montée de l’autobus dans les années d’après-guerre. Mais, dans cet ouvrage, les uns comme les autres apprendront que le Mongy fut tout d’abord l’élément central d’une opération d’urbanisme sans précédent qui donna naissance aux grands boulevards.

(Gérard Blondeau).

… ou une œuvre d’urbanisme

Je tiens à exprimer ici tous mes remerciements aux personnes et organismes qui m’ont aidé dans la préparation de cet article :

- Mme Martine Chauney-Bouillot, de la Bibliothèque municipale de la Ville de Dijon ;

- Mme Catherine De Boel et M. Wael El Kader, de la Médiathèque municipale Jean Lévy, à Lille ;

- Mme Nathalie Montel et M. Laurent Saye, de l’École nationale des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée ;

- M. Pierre Barastier, photographe maquettiste à la Direction départementale de l’Équipement de la Côte‑d’Or ;

- M. Jean-Pierre Codaccioni, de la Bibliothèque municipale de la Ville de Marseille ;

- M. Jacques Klein, de la Société Lyonnaise des Eaux–Dumez, Centre régional Dijon-Haute-Marne ;

- M. Yves Lefresne, ancien chef du service des canaux à la Ville de Paris ;

- M. Jean-Claude Martin, de la Société des Eaux de Marseille ;

- enfin les directions et les équipes de la Bibliothèque nationale de France et des deux grandes bibliothèques de la Ville de Paris : administrative et historique.

En octobre 1968 était paru dans ce qui s’appelait alors la Revue du PCM (Association professionnelle des ingénieurs des Ponts et Chaussées et des Mines), sous la signature de mon aîné Jean-Paul Lacaze, un petit article intitulé Plaidoyer.

Fort inquiet sur l’avenir de sa ville dont la croissance s’accompagne d’une congestion elle aussi croissante de la circulation des véhicules, un urbaniste consulte un premier expert, puis passe une nuit agitée où il se voit entouré d’autoroutes urbaines en tranchées ou en viaducs, flanquées d’échangeurs en forme de » plats de nouilles « . Consulté à son tour, un deuxième expert » à la silhouette longue et un peu voûtée, au visage triste « , lui expose d’abord que la seule solution vraiment satisfaisante, le transport en site propre, nécessite des travaux très coûteux, qu’on ne peut raisonnablement envisager, et encore pour une première ligne, que pour une ville millionnaire en habitants.

À l’urbaniste gagné à son tour par la tristesse, ce second expert propose ensuite la formule du tramway, d’abord timidement, puis avec des explications montrant l’intérêt de ce mode de transport. Mais il faut avoir pris longtemps à l’avance les mesures nécessaires, en particulier avoir ménagé des emprises d’au moins 40 m de large…

L’expert conclut tristement : “ L’ennui, c’est qu’une décision en faveur du tramway ne constitue pas un choix technique, mais une option d’urbaniste. ”

En proposant dès 1885, puis en obtenant en 1904–1905 la réalisation de son boulevard de liaison de 50 m de large prévu pour tous les flux de circulation dont le tramway, le gadzarts Mongy a ouvert brillamment la série des ingénieurs faisant oeuvre d’urbanisme.

__________________________________________

1. L’article 7 de cet Édit “ Faisons aussi deffense à toutes personnes de faire aucunes caves sous les rues, et ceux qui voudront faire degrez pour monter à leurs maisons (…) faire planter bornes au coin d’icelles (…) ou faire le tout réparer, prennent congé dudict grand-voyer ou commis ”, n’a pas été abrogé par le code de la voirie routière (Rémy Rouquette, Professeur de droit, 1991), et est l’un des plus anciens textes de loi actuellement valables en France.

2. (2) “ Les travaux furent entamés [par Girard] avec des dossiers sommaires, parfois attachés d’erreurs ; le choix du tracé dans les bois de Saint- Denis, dans des terrains d’argile plastique, sans consultation préalable de l’assemblée des Ponts et Chaussées, fut techniquement malheureux car il obligea à de grands terrassements. ” (Philippe Cebron de Lisle, Eau et Assainissement de Paris au XIXe siècle, mémoire de maîtrise à l’université de Paris Sorbonne, 1983–1984.)

3. F. X. H. Tarbé de Vauxclairs, Notices biographiques sur les ingénieurs des Ponts et Chaussées, Paris, 1884.

4. Bernard Landau, La fabrication des rues de Paris au XIXe siècle – Les annales de la Recherche urbaine, n° 57–58, 1977.

5. Anne Lenglet, Alfred Louis Mongy et la construction de la faculté de droit et des lettres de Lille (Nord) – mémoire de maîtrise – université de Lille III – deux volumes, 1933 et 1934 ; Gérard Blondeau, Le Mongy Tramway du Nord, 1995 ; Notice historique sur la transformation de la Ville de Lille et renseignements statistiques, dressés sous l’administration de M. Jules Dutilleul, maire, par M. Mongy, inspecteur principal, chef du service des études, sous la direction de M. Masquelez, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur des travaux municipaux – Lille, 1878.

6. Rappelons qu’après la ligne expérimentale ouverte en 1853 de la Concorde à la Barrière de Passy, le véritable lancement des tramways en agglomération parisienne date de 1873.