Le défi éthique des biotechnologies

Nous vivons aujourd’hui une rupture radicale. Ces immenses changements nous renvoient à des périodes historiques aussi capitales que l’effondrement de l’Empire romain, la Renaissance, les Lumières ou la Révolution industrielle, périodes qui ont toutes accouché d’un monde nouveau. Mais nous avons du mal, pour l’instant, à saisir le sens du tourbillon qui nous entraîne cette fois-ci. Il est proprement vertigineux. Ainsi fait-il naître en nous plus de craintes obscures que d’espérances articulées, plus de peur que de confiance.

Qu’on y songe ! La mondialisation de l’économie désagrège les anciennes régulations, nationales et sociales ; le triomphe du numérique et de la cyberculture nous précipite dans un univers virtuel plus étrange encore (et plus inconnu) que ne pouvait l’être, jadis, l’Amérique des découvreurs du nouveau monde ; plus radicalement encore, la révolution génétique – qui ne fait que commencer – bouleverse les rapports que l’homme entretenait avec lui-même. C’est sur sa propre identité, désormais, sur l’espèce et ce qu’il y a d’humain en chacun, qu’il peut intervenir.

Pour le moment, ni les politiques, ni les philosophes, ni les intellectuels ne paraissent plus en mesure de penser véritablement ces changements. Ni, a fortiori, de les piloter. Ils vont trop vite. Ils vont plus vite que la pensée elle-même. Peu à peu, l’idée s’est installée en nous que nous vivions dorénavant (provisoirement ?) dans un monde « impensé » (au sens strict) et « immaîtrisée ». Les angoisses qui, parfois, nous assiègent, proviennent de ce double sentiment d’impuissance.

Comme le flot irrésistible d’une rivière en crue, les bouleversements de l’économie, de la technoscience, de la globalisation financière nous entraînent. Ils brouillent nos anciens repères. Ils remettent en question nos certitudes les plus essentielles. Ils menacent de nous arracher des mains les instruments grâce auxquels nous parvenions, vaille que vaille, à piloter notre destin. Nous avons donc le sentiment d’être devenus les jouets de logiques mécaniques, de ce que Jacques Ellul – reprenant Heidegger – appelait un « processus sans sujet ».

C’est cette énigme qu’il faut tenter de dissiper. En tâchant de reprendre posément, sans volonté polémique, les différents aspects du fameux « processus ». En réalité, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont trois révolutions immenses et simultanées. Toutes trois sont radicales. Leurs effets, non seulement s’ajoutent, mais se conjuguent.

1. La révolution économique mondiale

Commencée au XIXe siècle, elle prend aujourd’hui, après l’effondrement du communisme, un essor vertigineux. Elle consiste en une disparition rapide des frontières, une libération « planétaire » des forces du marché, un recul – voire une quasi-disparition – des États-nations en tant que régulateurs et arbitres du développement économique et technologique.

2. La révolution informatique

Elle est concomitante et ses effets commencent seulement à se faire sentir. Le triomphe du numérique, d’Internet, du cyberespace fait émerger sous nos yeux un extraordinaire « sixième continent », dont la particularité est d’être absolument déterritorialisé. Il est « nulle part » et partout à la fois. Il est insaisissable et donc incontrôlable. Avec cette révolution, c’est l’espace, le territoire, le « lieu » qui se trouvent progressivement dissous.

Pour le moment les États-nations et la démocratie elle-même sont incapables d’agir efficacement sur ce continent nouveau et d’y introduire des règles et des normes stables. C’est un continent à hauts risques.

3. La révolution génétique

C’est la grande affaire des dix prochaines années. Peu de gens, pour le moment, ont vraiment pris la mesure de cette prodigieuse mutation. On en reste aux évocations de science-fiction : clonage humain, médecine prédictive, cyborgs, créatures nouvelles, etc. En réalité, la révolution génétique et le développement des sciences cognitives remettent d’ores et déjà en question l’idée même que nous nous faisons de « l’humanité ». Ce qui se brouille chaque jour un peu plus, ce sont des « frontières » conceptuelles considérées jusque-là comme claires et nettes. Mais comment défendrons-nous les « droits de l’homme » si nous ne savons plus définir ce qu’est un homme ? Comment réprimerons-nous les « crimes contre l’humanité » si nous ne sommes plus très sûrs de notre définition de « l’humanité » ?

Nous ne prêtons sans doute pas assez attention au fait que chacun des aspects interagit constamment l’un sur l’autre. On peut discuter par exemple de la pertinence ou de l’importance des comités éthiques. La question n’est pas tout à fait là. La question c’est que, en réalité, les décisions que prennent les comités éthiques sont assez largement subverties par les lois du marché.

Si demain, il s’avère qu’il y a un marché pour le clonage humain, il y aura du clonage humain quelles que soient les recommandations émises par les comité éthiques ou les lois qui s’en inspirent. Nous avons là l’illustration assez claire du fait que ce n’est pas la révolution génétique en soi qui pose problème – elle est évidemment porteuse de promesses considérables -, c’est le fait que sa conduite a déjà largement échappé à la raison démocratique ou à ce qu’on appelait jadis la validation académique. Il existe quantité de textes qui paraissent aux États-Unis sur cet arraisonnement de la recherche scientifique elle-même par le marché.

Le fait que désormais, la plupart des chercheurs, dans le domaine de la génétique, deviennent très vite les hommes d’affaires de leur propre découverte et que, par conséquent, ils sont guidés dans leur recherche. Je ne parle pas seulement de l’application de leur recherche mais de la direction même de ces recherches. Ils sont guidés de plus en plus par des impératifs qui ne sont plus depuis longtemps ceux de la connaissance mais ceux de la rentabilité. En amont, l’attribution des crédits obéit souvent à cette logique-là.

Nous avons donc véritablement à penser ensemble ces trois révolutions. Il nous faut sortir au plus vite de cette espèce d’effet de sidération idéologique dans lequel nous sommes et qui est navrant parce que, en réponse à la vertigineuse futilité du politique, de la politique politicienne, on ne voit pas pour l’instant naître une pensée critique cohérente qui soit capable de ramener la politique aux questions essentielles.

Pour être un peu plus précis, pourquoi se référer au code de Nuremberg ? Ce n’est pas par goût de la provocation ou par souci de rameuter de manière un peu grandiloquente le spectre du nazisme comme c’est d’ailleurs assez souvent le cas dans les débats concernant la bioéthique. C’est pour une raison bien plus simple. En 1947, dans la partie du jugement de Nuremberg qui concernait les expérimentations sur les êtres humains, on a élaboré un texte qu’il a été convenu ensuite d’appeler le code de Nuremberg.

Ce texte visait à réglementer à l’avenir – très sévèrement – les expérimentations sur les cobayes humains. Cela c’est son aspect technique mais dans les faits, et historiquement, avec le recul, ce texte nous apparaît comme la dernière en date des définitions officielles et solennelles de l’humanité de l’homme. Ce que j’appelle, pour ma part, « Le Principe d’humanité ».

Autrement dit, c’est la dernière fois que, dans notre histoire récente, un texte – mettons à part les quelques allusions qu’il y a eu dans quelques textes fondateurs au moment de la création des comités éthiques -, c’est la première fois que de manière solennelle et détaillée, on définissait ce qui faisait l’humanité de l’homme en montrant en quoi celle-ci avait été tragiquement bafouée par les nazis.

Au fond qu’est-ce qui est dit là ? Il est dit qu’il existe – en tout cas, nous en étions convaincus jusqu’à aujourd’hui -, cinq frontières au moins qui délimitent l’humanité de l’homme. Or ces cinq frontières je pense qu’elles sont redevenues aujourd’hui nos « lignes de front ». C’est-à-dire qu’elles sont à nouveau menacées, assiégées, mises en péril par les trois révolutions simultanées que j’évoquais plus haut.

Dans le code de Nuremberg, la première frontière, c’est celle qui sépare l’homme de l’animal. Or, savez-vous que la question animale resurgit aujourd’hui, non pas seulement avec un intérêt académique, scientifique mais gorgée d’idéologie de telle façon que nous ne savons plus voir ou discerner quels sont les enjeux. Pourquoi la question animale resurgit-elle ?

Tout d’abord parce que certaines sciences nouvelles, on pense évidemment à la génétique mais moi je pense aussi à l’éthologie, fondée par Konrad Lorenz, nous ont appris sur les animaux des choses que nous ignorions. Autrement dit notre ancienne définition de la frontière entre l’homme et l’animal, ce vieux débat qui a traversé les siècles, est assez largement remise en question. Or, de cette connaissance nouvelle surgit un discours idéologique consistant à nier tout simplement l’existence d’une telle frontière.

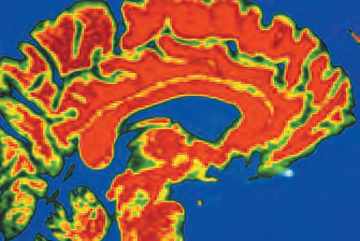

Image en fausses couleurs d’une coupe sagittale de cerveau humain. On distingue bien les circonvolutions du cortex cérébral en surface, certaines structures sous-jacentes et une partie du cervelet et du tronc cérébral. © INSERM, PHOTO LEHERICY S.

On peut repérer dans la modernité et dans la postmodernité une fascination pour l’animalité de l’homme qui passe pourrait-on dire en contrebande. Elle est même souvent répercutée, colportée avec une espèce de joie sans que nous nous rendions compte à quel point elle est porteuse d’un antihumanisme redoutable.

Pour montrer un exemple caricatural de ce type d’idéologie, évoquons d’un mot ce fameux débat surgi depuis une quinzaine d’années, débat initié par un philosophe australien, Peter Singer. Ce débat, c’est celui du great ape project, le « projet grand singe ». Il a eu beaucoup d’écho dans le monde anglo-saxon et trouve encore chez nous des défenseurs, notamment du côté des écologistes. Or ce débat, à bien réfléchir, est terrifiant. Que dit son initiateur, Peter Singer ? Il dit, en contestant directement le code de Nuremberg, qu’il y aurait une forme d’égoïsme pour nous, humains – il dit de « spécisme » – à nous réserver ce privilège des droits de l’homme que nous refusons aux animaux. Le « projet grand singe » c’est une revendication militante visant à étendre la Déclaration universelle des droits de l’homme aux chimpanzés, aux gorilles et aux orangs-outans, en attendant mieux.

Évidemment, c’est un discours glaçant. Il est plus encore dans son codicille, si j’ose dire puisqu’on trouve sous la plume de Peter Singer le genre d’assertion suivante : Il y a moins de différence entre un homme et un grand singe qu’entre un homme sain et un handicapé mental. Autrement dit, pour lui, la frontière ne doit pas passer là, elle doit passer entre l’homme normal et le handicapé mental. Voilà des thèses assez facilement reconnaissables…

Évoquons maintenant la seconde : la frontière entre l’homme et la machine. C’est un débat considérable qui nous renvoie à tout ce qui se passe du côté des sciences cognitives. Il ne faut pas croire que le cognitivisme soit exempt d’enjeux idéologiques, même si nous ne savons pas toujours les repérer. Il y a dans cette volonté scientiste de rabattre le fonctionnement du cerveau humain sur l’ordinateur, d’assimiler systématiquement l’homme à la machine, il y a, de mon point de vue, une démarche idéologique qui mérite d’être décryptée, interrogée, contestée et combattue. Elle l’est d’ailleurs à l’intérieur même du mouvement cognitiviste, mais pas de façon suffisamment lisible pour le grand public ou la classe politique.

La troisième frontière, la troisième « ligne de front » délimitant le principe d’humanité, c’est celle qui nous sépare de la chose. Or tout le débat sur la brevetabilité du vivant concerne en fait directement la possible réification de la vie et de l’être humain. On peut regretter que ce débat capital ne soit pas davantage saisi par la démocratie et qu’il se déroule assez largement en dehors de nous.

Faut-il que je vous rappelle à ce sujet la circulaire européenne de 1998 sur la brevetabilité du génome humain, c’est-à-dire en fait le consentement de l’Europe sous la pression des lobbies de la biotechnologie à une brevetabilité, donc à une chosification du génome à laquelle même les Américains n’avaient pas consenti ? Cette résolution a été votée par le Conseil et le Parlement européens, elle devait s’appliquer, c’est-à-dire être intégrée aux différents droits nationaux en août 2000. Pour l’instant, la plupart des pays de la Communauté ont refusé de le faire. Il n’empêche que cette question capitale est sortie du débat démocratique. C’est de plus en plus souvent la règle, hélas !

Enfin, contentons-nous de citer les deux autres frontières explicitement mentionnées, elles aussi, dans le code de Nuremberg. C’est d’abord le fait que l’homme ne se réduit pas à ses organes. À ce sujet, nous ne prenons pas assez garde aux attaques dont le symbolique en général et la psychanalyse en particulier sont l’objet de la part des neurosciences. Autrement dit, nous ne sommes pas assez attentifs au fait que l’on congédie en douce le symbolique, c’est-à-dire ce qui nous fait homme. Il y a dans les cris d’alarme que poussent un Pierre Legendre et quelques autres quelque chose qui n’est pas entendu. Cela me paraît grave.

La dernière frontière sur laquelle on pourrait s’attarder, c’est cette tentation qui conduit certains à accepter que l’homme soit, en quelque sorte, « en voie de disparition ». Il y a dans l’esprit du temps un discours de la renonciation au sujet qui n’est pas la réplication de la « mort du sujet » pronostiquée par Michel Foucault il y a vingt ans. Cette fois, c’est un discours qui se veut enraciné dans la science. Le sujet : vieille chose ; le sujet : vieil archaïsme.

Si on lit le travail du neurobiologiste Francisco Varela, récemment disparu, par exemple, on voit vite qu’il est hanté par cette idée du non-soi, de la renonciation au sujet. De la même façon, certaines pages de sociobiologistes, comme Richard Dawkins, au nom de ce qu’il appelle « l’égoïsme des gènes », suggèrent que le sujet humain peut être récusé au profit des gènes qui « se servent de lui » comme d’un véhicule pour se reproduire. Vous constaterez que dans tout cela, au-delà de la réflexion scientifique, il y a une espèce d’ivresse scientiste dans la négation du sujet.

Cette négation, comme d’ailleurs la théorie du non-soi sont assez graves parce qu’elles laissent tout simplement de côté une question centrale : s’il n’y a plus d’homme et s’il n’y a plus de sujet, comment pourrons-nous parler de droits de l’homme ? Et si nous sommes convaincus que le cerveau de l’homme n’est rien de plus qu’un ordinateur comment ferons-nous demain pour expliquer qu’il est plus grave de tuer un homme que d’éteindre un ordinateur ?

Face à tous ces périls entraînés non pas par la science mais par ces dévoiements que sont la technoscience ou le scientisme, ne nous laissons pas intimider. Aujourd’hui, il faut interpeller la science, la raison, au nom de ses propres promesses. Or, ce qui est constitutif de la raison, telle que les Grecs nous l’ont léguée, c’est la capacité critique. La véritable raison ne peut être que critique, y compris à l’égard d’elle-même. Il n’est de vraie raison que « modeste », c’est-à-dire consciente de ses propres limites. Aujourd’hui, la raison semble trop souvent dégradée en « technoscience » aussi arrogante que dogmatique. Elle cesse alors d’être « raisonnable » au sens strict du terme. Elle devient « religieuse ». Sans compter qu’elle accepte d’être en quelque sorte arraisonnée par les logiques marchandes. Libérer la raison, c’est donc la délivrer de ses propres dogmatismes.

La question globale, au fond, se pose aujourd’hui comme elle s’est toujours posée. Nous avons à choisir quotidiennement, sans cesse, entre le consentement à l’ordre des choses ou la résistance et la volonté de maîtriser cette évolution. Le phénomène technoscientifique est, en effet, un « processus sans sujet », c’est-à-dire comme un mouvement obéissant mécaniquement à sa propre logique, sans qu’il soit gouverné par une volonté humaine.

La combinaison de la technique et du marché aboutit à cette étrange « fuite en avant ».