Le poids du logement dans le budget des ménages

REPÈRES

REPÈRES

Le terme de crise immobilière s’était fait plus rare au cours des années 1990, avec une baisse des prix les plus élevés, notamment dans l’agglomération parisienne. Conjuguée avec quelques belles années de croissance économique et de recul du chômage, cette baisse avait permis entre 1995 et 1998, une relative détente de la demande de logement, et un regain des sorties du parc social, permettant une réduction des files d’attente et favorisant un certain retour au mythique « parcours résidentiel ascendant » des années 1970.

Le cercle vertueux a commencé à se déliter dès la fin de la décennie 1990, et de nouvelles sources de blocage sont apparues tout au long des douze dernières années.

Une hausse historiquement inédite

Sur la longue durée, la hausse des prix immobiliers en France est continue, mais ne s’est écartée de celle de l’ensemble des prix (indice des prix à la consommation, IPC) qu’à partir du milieu des années 1980. À partir de ce moment, le marché immobilier français a connu deux phases de cycle sensiblement différentes.

Accalmie trompeuse

Entre 1992 et 1997, années de crise immobilière, les prix parisiens ont baissé de plus de 30%, alors que les prix nationaux stagnaient et décrochaient à nouveau par rapport à l’inflation.

C’est ainsi que la fin des années 1990 est marquée par des prix modérés qui facilitent une reprise de la primo-accession des classes moyennes. Mais cette phase de calme a précédé une nouvelle envolée, encore plus spectaculaire.

La première, qui commence en 1982, a été marquée par une forte hausse à Paris et dans quelques villes très recherchées du midi de la France. Entre 1982 et 1991, les prix parisiens ont en effet augmenté de 191 %, alors que ceux de l’ensemble du territoire n’ont crû « que » de 80 %, pour un IPC de 50 %. Il s’agissait, pour les prix nationaux, d’un rattrapage après la forte inflation des années 1974–1983 qui n’avait touché l’immobilier résidentiel que dans une moindre mesure. Pour Paris, il s’agissait en revanche d’une phase spéculative qui a touché la plupart des métropoles mondiales et s’est terminée en 1991 par un retournement brutal.

Les années 2000 se distinguent par trois caractéristiques : l’ampleur du décrochement par rapport à l’inflation, la durée de la hausse (onze ans) et le fait que les prix aient augmenté sur l’ensemble du territoire. La crise entamée en 2008 renverse la tendance l’année suivante et distingue à nouveau l’agglomération parisienne, qui ne tarde pas à reprendre sa hausse, du reste du territoire où les prix se stabilisent au niveau de 2008.

Au total, en 2012, le prix des logements anciens est de 2,5 fois supérieur à celui de 2000 à Paris et de 2,1 fois supérieur à l’échelle nationale.

Une hausse liée aux conditions de crédit

En 2012, le prix des logements anciens est de 2,5 fois supérieur à celui de 2000 à Paris

Le marché du crédit, très favorable aux emprunteurs, a notablement contribué à la hausse des prix. Le retournement de 2008–2009 doit beaucoup à la crise financière et économique venue des États-Unis à partir de 2007. Cette phase de cycle immobilier revêt aussi quelques particularités françaises, notamment la solvabilisation des emprunteurs par l’allongement, inédit chez nous, de la durée des prêts.

En effet, longtemps, le marché français du crédit immobilier s’est caractérisé par des durées de prêt modérées (moins de quinze ans en moyenne). La forte baisse des taux a rendu possible d’envisager un allongement des durées de remboursement à partir du début des années 2000, ce qui a eu pour conséquence un accroissement sensible de la solvabilité apparente des emprunteurs. La hausse des taux fin 2008 a momentanément freiné la tendance, mais le retour rapide à un niveau bas et stable a permis une stabilisation des prix à leur niveau élevé, voire une reprise de la hausse là où la demande est forte.

Au total, l’évolution des prix semble devoir beaucoup plus à l’évolution des conditions du crédit qu’au déséquilibre quantitatif entre l’offre et la demande de logements.

Une hausse modérée des loyers

Au cours des quarante dernières années, les loyers ont connu des évolutions moins heurtées et plus conformes à l’indice des prix. Une fois passée la période de forte inflation des années 1970 à 1983, pendant laquelle les loyers ont augmenté à un rythme inférieur à celui de l’IPC, un décrochement s’opère et, à partir du milieu des années 1980, les loyers ont crû nettement plus vite, rattrapant leur retard sur les prix à la consommation (1984−1995).

Une tendance générale

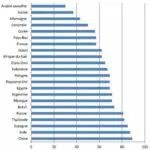

La hausse des prix immobiliers est un phénomène mondial tout au long des années 2000. Seuls ont été épargnés quelques pays à faible pression démographique et forte majorité locative, tels que l’Allemagne.

Alors que ces derniers augmentent pendant la période de 47%, les loyers, eux, gagnent près de 80%. La période de crise immobilière est marquée par un bref retour à la modération, avant une reprise de la hausse pendant les années 2000 : entre 1999 et 2011, les loyers ont augmenté de 30% en moyenne nationale, alors que les prix ne l’ont fait que de 23%.

L’évolution est surtout liée à l’évolution des conditions du crédit

Contrairement à ce que nous observions pour les valeurs vénales, on observe un écart significatif entre les loyers nationaux et ceux des villes les plus chères. C’est le cas pour Paris. L’indice d’évolution des loyers de Paris, fourni par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP), indique que ceux-ci ont augmenté de près de 43 % entre 1999 et 2011, soit nettement plus que l’inflation. Ces hausses de loyer touchent lourdement les locataires des grandes villes.

Un effort financier en hausse continue

Rentabilité locative en baisse

Le différentiel de hausse entre les loyers et les valeurs vénales a dégradé la rentabilité de l’investissement locatif, surtout dans les villes où les prix sont les plus élevés. Au cours des années 2000, cette tendance a été partiellement compensée par les avantages fiscaux liés à l’investissement dans le neuf et, dans les villes les plus chères, par les plus-values de revente.

Mais ces incitations fiscales se font généralement au prix de fortes spécificités portant sur les localisations et la taille des logements, et les ventes accélèrent la réduction du volume de l’offre locative, particuliérement accentuée à Paris.

Entre 1992 et 2006 (voir tableau), le revenu moyen des ménages, en euros courants, a augmenté de 1,9% par an et leur charge financière nette en matière de logement d’à peine moins de 2 %, ce qui indique que, de façon agrégée, l’effort financier s’est maintenu à un niveau pratiquement inchangé aux alentours de 16,8 % après déduction des aides à la personne.

Ce résultat reflète un effet de structure lié à l’accroissement de la part des propriétaires libérés de toute charge de remboursement (ils étaient 30 % en 1992 contre 38 % en 2006) et masque de très fortes disparités.

Disparités dans l’évolution des dépenses

En effet, pendant la même période, les revenus moyens des locataires (secteurs libre et social) n’ont augmenté qu’à un rythme annuel moyen inférieur à 1 % et même à 0,5 % entre les deux dernières enquêtes, alors que leurs dépenses de logement augmentaient fortement, à un rythme de 2,2 % sur quatorze ans et même de 2,8 % en HLM et 3,5 % en secteur libre entre 2002 et 2006. Leurs taux d’effort nets moyens sont ainsi passés, pour le secteur social, de 20,5 % à 22,5 % et pour le secteur libre, de 24,2 % à 27,4%.

Pour les accédants à la propriété, l’écart entre l’accroissement des revenus et celui des charges de logement est moindre, surtout sur longue période (entre 1992 et 2002, revenus et charge nette ont augmenté au même rythme), mais la hausse des prix des années 2000 se fait sentir par une plus forte sélectivité en termes de revenus (le revenu moyen des accédants a augmenté à un rythme annuel de 2,8% entre 2002 et 2006) et par un accroissement de la charge financière de 5 % par an.

Il en résulte que le taux d’effort net moyen des accédants à la propriété a augmenté de deux points en quatre ans, passant de 22,3 % à 24,3%.

Inégalités sociales

L’analyse des taux d’effort en fonction du niveau des revenus permet de mesurer l’ampleur des inégalités sociales face à la charge du logement. Les aides à la personne jouent partiellement leur rôle en réduisant les taux d’effort entre les différents niveaux de revenus. Elles n’inversent cependant pas la hiérarchie ; ce sont toujours les plus pauvres qui font l’effort le plus important et la période la plus récente (2002−2006) est marquée par une accentuation des écarts.

Décrochage

Les chiffres de l’Insee montrent un décrochage entre les statuts d’occupation, avec un accroissement des écarts de revenus entre locataires et accédants à la propriété : le rapport entre les revenus moyens des locataires HLM et ceux des accédants est ainsi passé de 1,9 à 2,1 entre 2002 et 2006 ; la capacité des ménages de passer d’un secteur à l’autre s’en est trouvée considérablement réduite, nous y reviendrons.

Dans le parc social, le taux d’effort des ménages relevant du premier quintile (1,5 million de ménages, un tiers des locataires HLM) bondit de 5 points, passant de 24,6 % à 29,6 %, alors que celui des ménages du deuxième quintile n’augmente que de 2 points. Pour ces ménages à bas revenu, le budget résiduel moyen, après les dépenses de logement, n’est plus que de 635€ par mois, alors qu’il atteint 1 555€ pour les locataires HLM à revenus moyens (troisième quintile).

Dans le parc privé, la situation est encore pire. Entre 2002 et 2006, le taux d’effort des ménages du premier quintile est passé de 39 % à 48 % (1,4 million de ménages en 2006, un quart des locataires du secteur privé, dont 13 % d’étudiants, 18 % de chômeurs, 16 % de retraités). En quatre ans, le revenu résiduel moyen de ces ménages est passé de 432 € par mois à 383€.

Des trajectoires résidentielles bloquées

Ce sont toujours les plus pauvres qui font l’effort le plus important

La conjonction de l’augmentation des prix et des loyers avec la hausse des taux d’effort nets a pour effet d’accroître l’ampleur de l’effort supplémentaire que représente un déménagement, sauf pour les propriétaires. Pour ces derniers, la situation est plutôt favorable. La hausse des prix leur permet de réaliser une plus-value de revente conséquente et de constituer un apport important qui leur ouvre les portes d’un crédit à bon marché s’ils souhaitent s’agrandir ou améliorer leur localisation résidentielle.

Un locataire installé de longue date dans son logement paie le loyer de sa date d’emménagement indexé à l’indice de référence des loyers, très proche de l’inflation. S’il veut déménager vers un autre logement locatif, il paiera le loyer de marché du moment, c’est-à-dire nettement plus cher, même pour un logement équivalent. Le raisonnement vaut aussi pour le parc social, surtout si l’on passe d’un logement construit dans les années 1970 à un immeuble récent.

Moins d’accédants à la propriété

S’agissant des accédants à la propriété, l’intensité de l’effort est telle pour les ménages à bas revenus, que leur nombre a considérablement baissé : 610 000 en 1992 parmi les ménages du premier quintile (12% des accédants); 340 000 en 2006 (7% des accédants), alors que pour presque tous les autres accédants les taux d’effort nets restent contenus sous la barre des 30%.

La marche la plus haute à franchir, dans un tel contexte, est la primo-accession. En effet, malgré l’amélioration des conditions de crédit, la hausse des prix a contribué à écarter du marché les ménages à revenus moyens, surtout dans les villes les plus chères. Il est devenu très difficile pour eux de constituer l’apport minimum requis par les banques pour accéder aux prêts les plus avantageux, sauf s’ils disposent d’une aide familiale ou du produit de la revente d’un autre bien.

C’est ce qui explique que, même si le volume global de la primo-accession n’a pas baissé, celle-ci est devenue de plus en plus sélective. Nous en avons déjà observé plusieurs indices : la hausse du revenu moyen des accédants entre 2002 et 2006 et la baisse du nombre d’accédants parmi les ménages à bas revenus.

La marche la plus haute à franchir est la primoaccession

L’une des conséquences les plus notables de cette évolution est la réduction du nombre de mobilités entre le parc social et l’accession à la propriété. Selon les deux dernières enquêtes logements, entre 1998 et 2001, ils avaient été plus de 520 000 à avoir fait ce chemin ; entre 2003 et 2006, ils n’étaient plus que 465 000.

Pour le parc social, la conjonction des divers freins à la mobilité sortante s‘est traduite par une forte baisse du taux de rotation, passé de près de 13% en 1998 à moins de 10% en 2010.

En Île-de-France, au cours de la même période, ce taux est passé de 10,1 % à 6,5 %. Sachant qu’au niveau national la perte d’un point de rotation représente une baisse de la capacité annuelle d’accueil dans le parc social de près de 45 000 nouveaux ménages, on comprend dès lors que les files d’attente pour y accéder se soient notablement allongées et qu’en bout de chaîne le mal-logement ait continué à prospérer.