“ Le Printemps des peuples ” : l’Europe centrale

Ici s’achève cette suite d’articles consacrés à la révolution de 1848, souvent considérée avec raison comme la crise inaugurale de l’histoire contemporaine de l’Europe, préludant à lointaine échéance aux tragédies fratricides de la première moitié du XXe siècle.

Rendons-nous maintenant à l’épicentre du séisme ayant failli emporter l’empire des Habsbourg Lorraine, clé de voûte de l’ordre politique européen depuis 1815, séisme dont on a déjà vu les secousses périphériques en Italie du Nord et en Allemagne du Sud, où l’Autriche était finalement parvenue à rétablir une situation très compromise (La Jaune et la Rouge, janvier 2001).

Si l’embrasement du vaste Bassin danubien est général, le principal foyer, le plus opiniâtre, est l’insurrection hongroise. Dans un premier temps, le gouvernement autrichien qui a évacué Vienne est sur la défensive, louvoie, cherche à exploiter les divisions adverses mais c’est bientôt l’épreuve de force entre Vienne et Budapest.

Cet affrontement, inscrit de prime abord dans le contexte général du réveil des nationalités, montre aussi un autre visage, celui de deux impérialismes en compétition. En effet, de leur côté, les Hongrois se refusent catégoriquement à faire droit aux revendications d’autonomie de leurs propres minorités : slaves au Nord et au Sud, roumaines à l’Est, intransigeance contribuant à leur défaite finale.

Début octobre 1849, répression et représailles s’abattent sur la Hongrie. Partout dans l’Empire autrichien reconstitué, de nouveau » l’ordre règne « . Autrement dit, on est revenu à la case départ avec un verrouillage absolutiste renforcé.

Une question se posait : fallait-il ou non interrompre ce récit complexe d’événements entremêlés, histoire d’une révolution manquée, sans chercher à en lire certains signes et traces conséquentes ?

Il va de soi que cette crise, par sa soudaineté, sa flambée de violence contagieuse, sa durée, dévoile les sourdes menaces conflictuelles planant désormais sur l’Europe, à commencer par l’ampleur jusqu’alors mal soupçonnée des ambitions ou revendications nationales remettant en question la carte politique de l’Europe.

Rappelons que c’est bientôt l’heure de l’Allemagne, unifiée sous le sceptre impérial de la Prusse, parachevant dans son sillage l’unité italienne dans la perspective de la » Triplice « . À l’inverse, le vieil empire d’Autriche, sur la défensive, se voit bientôt contraint à se replier sur son aire d’origine, cette Mitteleuropa danubienne en quête de stabilisation politique. Malheureusement pour son destin et celui de l’Europe, l’Autriche ne saura pas mener à terme (ou plutôt n’osera pas en prendre les moyens) son problème des minorités nationales.

En géopolitique où la générosité procède normalement d’un sage calcul, créer le lien interpersonnel porte un nom : fédérer. Or, les dirigeants autrichiens vont se refuser obstinément à aménager leur Empire dans un sens conforme à sa réalité ethnique » d’Austroslavie « , pour s’en tenir au compromis dualiste de 1867 : l’Autriche-Hongrie.

Jubilé de François-Joseph Ier en 1898 (soit cinquante ans après 1848). Grande toile du fond : la reine Marie-Antoinette (grand-tante de l’Empereur) et ses enfants, par Vigée-Lebrun. © COLLECTION VIOLLET

Ce partenariat encore marqué, au-delà de l’esprit de domination, du mépris et de la froideur des grands Empires, va se révéler moins une étape qu’un obstacle (surtout du fait hongrois) sur la voie d’une authentique fédération danubienne, avec les perspectives de communauté de destin à risques librement partagés que l’on pouvait raisonnablement en attendre.

Comment expliquer autrement l’ambiance d’hostilité voire de haine, ayant régné à l’issue de la Première Guerre mondiale sur les décombres de la double monarchie, ayant présidé à son démantèlement sauvage, au tracé arbitraire des frontières (plus particulièrement celles de Trianon sevrant plusieurs millions de Hongrois de la mère patrie, privant des villes de leurs zones d’attraction, de leur potentiel économique et humain, les condamnant au dépérissement, etc.).

C’est bien à ce climat de règlement de comptes que cédèrent les auteurs du traité de Versailles, plus soucieux de sanctionner des » responsables » que de créer les conditions propices à la restauration économique et à la sécurité collective. Invitons à ce propos le lecteur à se reporter au très intéressant article de notre camarade Indjoudjian, dans La Jaune et la Rouge1.

Si la Deuxième Guerre mondiale et le funeste traité de Versailles ne sont pas étrangers l’un à l’autre, on peut, semble-t-il, faire une remarque analogue entre ce dernier et la révolution de 1848 en dépit du laps de temps triple les séparant. Le lien est tissé par quelques hommes, tous issus de la révolution de 1848, dont les options politiques personnelles vont se révéler déterminantes sur le cours ultérieur de l’histoire de l’Europe. Nous les avons déjà repérés : Napoléon III, Victor-Emmanuel II et son ministre Cavour et surtout Bismarck. On ne saurait ici s’étendre davantage à leur sujet. Si l’on passe à l’Autriche dont l’histoire nous est moins familière, deux noms s’imposent par leur influence fatidique.

Le premier n’est autre que le terne empereur François-Joseph, le futur » brillant second » de Guillaume II (selon le mot célèbre de ce dernier), trait d’union vivant entre l’embrasement de 1848 et la Première Guerre mondiale. (Soixante-huit ans de règne, mieux que Victoria, soixante-quatre !)

Dans son aveuglement, sa confiance (à peine entamée par des échecs et drames d’ordre familial) en la grandeur de sa mission, comment François-Joseph aurait-il pu admettre que la survie de son Empire tenait seulement au besoin que l’Allemagne avait de lui ?

Le second est un Hongrois, Gyula Andrassy, condamné à mort par contumace pour sa participation à l’insurrection de 1848, appelé, à la suite d’un singulier renversement de situation, à présider au destin de l’Autriche-Hongrie. Ne va-t-il pas :

1) s’opposer à l’entrée en guerre de l’Autriche aux côtés de la France en 1870 ;

2) l’engager en 1872 dans la dangereuse alliance avec l’Allemagne ;

3) faire occuper la Bosnie-Herzégovine après le congrès de Berlin en 1878.

Sa démission l’année suivante n’arrête pas le processus irréversible engagé vers les précipices que l’on sait.

Nous avons saisi l’occasion de cet article pour consacrer à l’homme d’État hongrois, principal relais à Vienne de la stratégie bismarckienne, une brève postface.

Pour illustrer par ailleurs les séquelles laissées par l’histoire en Europe centrale, nous avons pris l’exemple des tribulations de la Slovaquie sommairement rappelées in fine.

RÉVOLUTION À VIENNE

Le 13 mars 1848, une manifestation à Vienne, rassemblant ouvriers et étudiants, dégénère en un soulèvement général prenant pour cible Metternich, contraint de fuir précipitamment. Le principe monarchique en la personne de l’empereur Ferdinand Ier resté populaire n’est pas encore en cause et c’est vers lui que l’on se tourne, à Vienne comme à Budapest (insurgée deux jours plus tard).

Les libéraux viennois trouvent au sein du gouvernement un interlocuteur réceptif, le ministre de la Justice, Alexandre Bach, lequel lassé de l’immobilisme et des excès du pouvoir impérial s’était déjà fait le porte-parole des réformateurs.

C’est sans résistance que Ferdinand Ier, sur les conseils de Bach, souscrit aux exigences des libéraux, d’une Constitution de type fédéral basée sur la reconnaissance des nationalités et une large décentralisation.

Une chose est de définir des principes et des orientations riches de perspectives, une autre, de faire face à tous les mécontentements, lenteurs et résistances de toutes sortes à leur mise en œuvre, surtout dans les rangs de la noblesse et de la bureaucratie allemande appelées à perdre, la première ses prérogatives, la seconde sa suprématie dans l’Empire.

Par surcroît, une foule de problèmes surgissent, ayant peu de rapports avec les libertés nationales, à Vienne, à Budapest ou ailleurs, les questions soulevées restant le plus souvent sans réponses. Ainsi, loin d’apaiser les esprits, les réformes constitutionnelles qui tardent à se concrétiser les échauffent.

Au cours du printemps 1848, la confusion s’étend un peu partout dans l’Empire, des émeutes éclatent en juin à Vienne et à Prague, mettant le comble à l’inquiétude de la cour et du gouvernement qui se voit débordé.

En butte aux critiques des milieux conservateurs qui lui reprochent d’avoir trop accordé et trop vite, Bach suspend toutes les réformes, donnant priorité au rétablissement de l’ordre. Pour plus de sûreté, la cour gagne Innsbruck restée à l’abri des troubles, tandis que les forces autrichiennes se regroupent et se réorganisent sous la conduite énergique du feld-maréchal prince Windischgrätz, impatient d’intervenir. Prague la première va faire la cruelle expérience de ce raidissement.

RÉVOLTE ET RÉPRESSION À PRAGUE ET À VIENNE

Rattachée aux Habsbourg depuis le début du xvie siècle, la Bohême avait disparu depuis lors de la scène politique à ceci près qu’une certaine renaissance culturelle et nationale s’y était développée depuis 1815 sous l’impulsion d’une génération d’écrivains et d’artistes » Les Éveilleurs » eux-mêmes politiquement partagés en deux courants :

- les » Austroslaves « , partisans de l’autonomie, mais au sein de l’Empire,

- les » Néoslaves « , partisans de l’indépendance pure et simple.

Charge de cavalerie contre le peuple à Vienne pendant les journées de mars 1848. © COLLECTION VIOLLET

La Bohême, à la surprise générale, avait dépêché à Vienne des délégués pour obtenir, outre son autonomie, sa fusion avec la Moravie et la Silésie autrichienne. N’obtenant pas une réponse claire et profitant des embarras de l’Empire, la Bohême sans attendre s’était dotée début avril d’un gouvernement provisoire, consommant ainsi sa rupture avec Vienne. Cette indépendance devait être de courte durée : en juin 1848, alors que s’achève à Prague un congrès slave avec la participation polonaise, des incidents sanglants se produisent entre manifestants et forces de l’ordre, fournissant aux Autrichiens le prétexte attendu pour intervenir. Windischgrätz se porte rapidement sur Prague, bombarde la ville, l’investit, écrase l’insurrection, exerce une impitoyable répression (mettant fin pour soixante-dix ans aux velléités d’indépendance des Tchèques).

La situation politique n’en reste pas moins précaire. Le 3 octobre, une insurrection, la troisième, éclate à Vienne où l’on pend le ministre de la Guerre, au prétexte d’empêcher le départ de renforts autrichiens vers la Hongrie.

Monument du prince Schwarzenberg.

© COLLECTION VIOLLET

Les troupes de Windischgrätz, ramenées sur Vienne, reprennent la capitale le 31 octobre après trois jours de siège, y exercent une dure répression. Windischgrätz, toujours lui, usant du prestige qu’il s’est acquis à la cour et dans les milieux conservateurs propose à l’empereur, réfugié à Olmütz, de constituer un nouveau gouvernement, confié au prince Felix Schwarzenberg, son propre beau-frère, lequel, cinq jours plus tard, le 2 décembre 1848, convainc Ferdinand Ier de renoncer au trône au profit de son neveu François-Joseph, alors âgé de 18 ans, sautant ainsi son successeur légitime, François-Charles, père de ce dernier. Ferdinand Ier accepte, ou plutôt s’incline.

Le nouvel empereur, qui se considère libre des engagements pris par son prédécesseur, octroie le 4 mars 1849 à tout l’Empire, Hongrie comprise, une nouvelle Constitution prévoyant deux chambres, reconnaissant l’égalité en droits des nationalités dans leur représentation, mais non leur indépendance.

Par cette initiative, il entend marquer les limites des concessions que la monarchie est disposée à faire. Remarquons que le climat politique en Europe n’est pas encore fermé aux réformes libérales. Rappelons en effet qu’au cours de ce même mois de mars 1849 le Parlement de Francfort offre à Frédéric-Guillaume IV la direction de l’Allemagne confédérée.

Ce qui va faire échouer ce compromis de la dernière chance et provoquer par contrecoup le retour à l’absolutisme le plus strict est le rejet par la Hongrie concernée au premier chef, considérant comme un acquis son indépendance après une victoire remportée à Gödölö permettant aux insurgés de reprendre Budapest. Revenons ici un peu en arrière et portons attention de ce côté.

LA SÉCESSION HONGROISE

Tensions séparatistes

Comte Étienne Széchenyi.

© COLLECTION VIOLLET

Il est bien révolu le temps où, en 1809, le ban et l’arrière-ban de la noblesse magyare, sourds à l’appel lancé par Napoléon Ier de faire sécession avec Vienne, se sont rangés aux côtés des forces autrichiennes contre l’envahisseur pour essuyer une cuisante défaite près de Györ. Au fil des ans et de l’autisme persistant de Vienne aux revendications hongroises (sur les libertés civiques, l’usage de la langue magyare, etc.), les liens d’allégeance avec les Habsbourg se sont distendus et les idées libérales ont fait leur chemin. Le principal terrain de fermentation politique est la jeunesse parlementaire et estudiantine (surtout en droit) où s’est formé un actif mouvement d’affranchissement de la pesante tutelle viennoise derrière les deux figures de proue du nationalisme hongrois.

Le premier est le comte Istvan Széchenyi, probablement le Hongrois le plus remarquable de son temps et même du siècle. Fidèle à une tradition familiale de mécénat (son père n’est-il pas le fondateur du musée national et de la bibliothèque nationale), il se dépense sans compter, met ses compétences, ses ressources et son énergie, qui sont grandes, au service de sa patrie.

On ne compte plus ses initiatives : mise en train de gigantesques travaux d’endiguement (des inondations catastrophiques ravagent les meilleures terres), modernisation du réseau de communication et des transports (tels les premiers bateaux à vapeur sur le Danube), des techniques agronomiques, d’élevage, des transactions bancaires, etc.

Lajos Kossuth. © COLLECTION VIOLLET

Le second, plus jeune de dix ans, appelé à devenir (comme Garibaldi) une figure légendaire des luttes de son siècle pour l’affranchissement des peuples est Lajos Kossuth (1802−1894). Issu d’une famille protestante slovaque de petite noblesse, d’abord fonctionnaire dans le district des célèbres vins de Tokay, il révèle des qualités peu communes de courage, de sens des responsabilités et d’organisation, lors d’une épidémie de choléra et de graves désordres sociaux en 1831. Nourrissant des ambitions politiques, il s’engage dans le combat pour l’indépendance comme avocat, publiciste, et se fait élire député à la Diète hongroise qui siège alors à Pozsony (Presbourg, aujourd’hui Bratislava).

Son éloquence, son influence, son militantisme anti-autrichien (il est le principal instigateur du boycott des produits autrichiens) lui valent trois ans d’incarcération (de 1837 à 1840), la popularité, de nombreux partisans et pour finir une élection triomphale en 1847 comme député de Pest où il s’impose aussitôt comme le chef de file de l’aile radicale du parti libéral nationaliste.

Si Széchenyi et Kossuth, ardents patriotes l’un et l’autre, s’accordent sur les objectifs d’indépendance, s’estiment mutuellement, n’étant pas à proprement parler rivaux, ils n’en divergent pas moins, s’opposent même sur la conduite à tenir, disons que leurs rapports au temps ne sont pas les mêmes. Le premier redoute en effet les conséquences funestes d’un embrasement général et mise sur la patience pour faire entendre raison aux Autrichiens. Le second, de tempérament fougueux, meneur d’hommes né, estime que c’est peine perdue et que seule l’action dans l’enthousiasme peut balayer les obstacles.

L’insurrection

L’enlisement du dialogue entre la Diète hongroise et Vienne, la nouvelle du soulèvement du 13 mars dans la capitale déclenchent l’insurrection à Budapest le 15 mars. Partout dans les rues circulent les tracts d’un manifeste de revendications soutenu par un chant national improvisé la veille par le grand patriote et poète lyrique Petöfi alors âgé de 25 ans.

La liesse est générale tant l’avenir semble radieux aux insurgés qui obtiennent de Vienne huit jours plus tard la reconnaissance en bonne et due forme du gouvernement national hongrois et l’empereur en personne se rend même à Poznyi pour clore la session de la Diète. Széchenyi et Kossuth se retrouvent côte à côte au sein du gouvernement, le premier en charge des Travaux publics, le second des Finances ; le poste de Premier ministre échouant au comte Lajos Batthyány dont la réputation d’intégrité ajoute à l’aura de l’équipe.

L’émission de monnaie fiduciaire, » le billet Kossuth « , permet, l’enthousiasme aidant, d’assurer provisoirement la confiance et le fonctionnement des circuits économiques.

Régime pour le moins archaïque que celui subsistant dans la Hongrie en ce milieu du xixe siècle : l’aristocratie y gère de vastes domaines qui lui ont été jadis confiés à titre non héréditaire par le souverain, se déchargeant sur elle de l’appareil administratif, militaire et civil de base avec les multiples dysfonctionnements et abus que l’on peut imaginer. Comment passer d’un tel régime quasi féodal à un État moderne ? Tel est le défi, la véritable gageure auxquels s’attaquent le gouvernement et le Parlement révolutionnaires.

Signalons seulement dans le train de réformes des institutions, la mesure la plus insolite (démocratiquement parlant) : le bénéfice de pleine propriété de ses domaines accordé à la noblesse (sans doute en contrepartie de l’affranchissement des serfs et de l’abolition des droits féodaux inscrits dans la loi de référence).

LES “DOUZE” POINTS DE REVENDICATIONQue souhaite la nation hongroise ? 1° Nous souhaitons la liberté de la presse, 2° Un ministère responsable à Budapest. … 12° L’union avec la Transylvanie (alors sous contrôle direct de l’Autriche.) |

Le poète Sandor Petöfi. © COLLECTION VIOLLET |

CHANT NATIONAL HONGROIS(Que personne ne réussit à mettre dignement en musique.) “ Debout, Hongrois, la patrie nous appelle. … …Nous jurons que jamais plus esclaves nous ne serons ! ” Écrit en une nuit par Petöfi. |

La révolte croate

Les Croates que les Hongrois considèrent maintenant comme leurs sujets (ne dépendaient-ils pas administrativement d’eux dans l’Empire ?) aspirent de leur côté à l’indépendance sur le modèle de ces derniers, et ne se privent pas de le faire savoir à Vienne, où l’on commence à regretter amèrement d’avoir cédé si hâtivement aux revendications hongroises sans même en avoir pesé les conséquences de proche en proche.

Faut-il rappeler que les guerres napoléoniennes ont laissé des traces dans les provinces illyriennes nouvellement créées, rattachées à l’Empire français entre 1809 et 1813, courte période certes, marquée néanmoins par des transformations radicales : en Dalmatie, en Slovénie et dans la majeure partie de la Croatie, à la suite de l’abolition de la féodalité et de l’adoption du Code civil, on commence à s’éveiller à l’idée d’autonomie, à la limite, d’indépendance, au sein d’un mouvement » illyrien » d’abord culturel où l’on rêve de rassembler les Slaves du Sud de l’Empire autrichien.

On est encore loin de l’idée d’une rupture avec Vienne, quand la Révolution de 1848 éclate, précipitant la prise de conscience du parti à prendre : Croates, Slovènes et Serbes réunis à Karlowitz en mai 1848 envisagent leur union, mais surtout Jelacic, ban de la Voïvodine, qui a servi comme général dans les rangs de l’armée autrichienne, refuse catégoriquement de se joindre aux insurgés hongrois dont il redoute l’esprit de domination, il pousse les Serbo-Croates de sa région à prendre les armes et le parti de Vienne sur la foi de diverses promesses reçues.

Jelacic, au début de l’été 1848, envahit le territoire hongrois avec ses troupes.

La Hongrie en armes

La menace exercée au sud par Jelacic n’est pas la seule. Les Roumains de Transylvanie s’agitent, des troubles éclatent en Slovaquie (voir la postface). Il devient clair que le gouvernement autrichien, qui les encourage en sous-main, se prépare à intervenir le moment venu.

Face à la manœuvre d’encerclement qui se dessine, le gouvernement hongrois réagit avec vigueur pour prendre de vitesse ses adversaires : levées en hâte, des forces territoriales stoppent l’avance des Croates qui, au lieu de refluer vers Zagreb, prennent la direction de Vienne, leurs poursuivants font de même, situation militaire bien confuse, où aucune des deux parties n’a les moyens de forcer la décision et ne se risque à entrer dans Vienne.

À Budapest en juillet 1848, le climat s’est radicalisé devant l’urgence de doter la nation d’une véritable armée. Ce sera l’honneur de Kossuth de s’atteler avec succès à cette tâche prioritaire.

À partir d’unités territoriales faiblement équipées et instruites, il crée de toutes pièces ou presque une armée nationale, la » Honved « , réussissant à l’habiller, l’armer, l’encadrer et la doter d’artillerie : avec peu de moyens, un habile fondeur transylvain Aron Gabor improvise une canonnerie opérationnelle dans un temps record.

Notons incidemment que la communauté juive hongroise, gagnée à la cause indépendantiste, rivalisant de zèle et d’ingéniosité, a mobilisé tous ses moyens matériels et humains. Président du comité de Défense nationale, Kossuth est en fait à la fin de l’été 1848 le véritable maître de la Hongrie.

Quand l’armée hongroise tente de briser l’encerclement de Vienne par les troupes impériales réorganisées, elle subit un échec, se voit contrainte à se replier sur le sol hongrois et même à abandonner Budapest à l’ennemi. Par la suite la contre-offensive autrichienne piétine, cède le terrain conquis en sorte qu’au printemps 1849 les forces hongroises ont partout repris l’initiative.

Hongrie – Révolution au château d’Ofener. © COLLECTION VIOLLET

Rupture des négociations et défaites

Paradoxalement, le principe de l’égalité des nationalités au sein de l’Empire énoncé par la nouvelle Constitution d’Olmütz avait été mal reçu par les Hongrois déjà bénéficiaires d’un statut spécial, transposé de celui accordé par les Habsbourg après l’expulsion des Ottomans à la fin du xviie siècle (et donc régi par le droit militaire de l’époque).

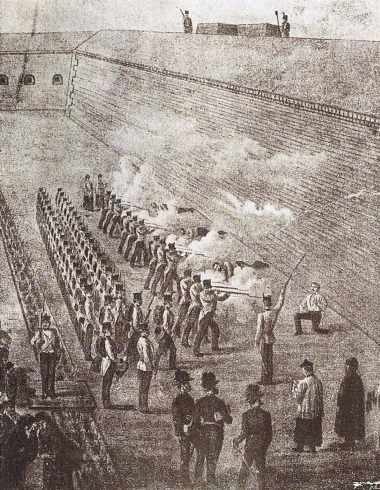

Répression en Hongrie. © COLLECTION VIOLLET

Où ne va-t-on pas si l’on doit faire droit à toutes les aspirations plus ou moins légitimes des minorités de l’hinterland historique hongrois (Slovaquie, Transylvanie, Slavonie…) dont on a toujours nié l’existence !

Partisans de la recherche d’un compromis et indépendantistes intransigeants s’affrontent à Debrecen au cours de débats passionnés. Finalement les seconds l’emportent, Kossuth devient le » gouverneur » d’une équipe où acceptent de siéger quelques modérés comme Batthyány (mais non Széchenyi).

Et c’est la fuite en avant, après que l’irréparable, l’inacceptable pour Vienne a été commis : la déchéance des Habsbourg solennellement proclamée à Debrecen le 14 avril 1849. Cet ultime et téméraire défi lancé à l’Autriche par les insurgés va provoquer leur défaite.

C’est en effet compter sans la réaction très défavorable du puissant voisin russe au » mauvais » exemple donné par les Hongrois. Nicolas Ier, en quête par ailleurs d’un appui à l’Ouest dans sa politique expansionniste vers les Détroits, saisit le prétexte de la solidarité monarchique pour proposer son aide militaire, lors d’une rencontre à Varsovie, à François-Joseph qui, dans son désarroi, s’empresse d’accepter.

Il faut dans le camp hongrois se rendre à l’évidence : pris entre deux feux et même un troisième (les Croates de Jelacic), les combattants de la liberté n’ont guère de chances sérieuses de rompre une coalition, sauf à tenter d’user l’ennemi en se retranchant dans des sites fortifiés.

Kossuth qui n’avait jamais reçu le soutien des classes les plus influentes (les grands propriétaires fonciers et le clergé catholique) se voit maintenant ouvertement critiqué et démissionne après avoir investi des pleins pouvoirs le général Artur Görgey, commandant en chef de l’armée.

Or ce dernier, obéissant à des mobiles mal éclaircis, va capituler devant les Cosaques le 13 août 1849 à Vilagos, près d’Arad en Transylvanie [A1] se fiant aux promesses d’amnistie des généraux russes, promesses honteusement trahies après leur retrait, par les Autrichiens.

En effet, le gouvernement de Vienne qui s’attendait à une forte résistance était disposé à négocier mais, à la nouvelle de cette capitulation, change d’attitude, donne carte blanche au commandant en chef, le général Haynau, qui s’est déjà acquis une sinistre réputation en Italie où ses atrocités lui ont valu le surnom de la » hyène de Brescia « . Haynau fait fusiller le 6 octobre 13 généraux, pendre des centaines d’insurgés et enrôler de force ceux qu’il n’a pas fait jeter en prison. Ce même 6 octobre voit l’exécution à Pest du comte Batthyány, pourtant le plus modéré parmi les insurgés.

ÉPILOGUE

Ces exécutions sommaires et déshonorantes, que la raison d’État ne justifiait en rien, vont laisser dans la mémoire hongroise des cicatrices profondes, parfois insolites [A2]. Écoutons un historien hongrois, Istvan Lazar, évoquer pour nous aujourd’hui la chape de plomb, » l’ère Bach « , qui s’abat sur la Hongrie après la répression :

Budapest, la statue de Kossuth sur la place du Parlement.

© COLLECTION VIOLLET

Pendant des années, la Hongrie porte des habits de deuil, visite ses prisonniers, rédige des demandes de grâce, recèle des prisonniers en fuite et se repaît de chimères. Elle fonde ses espérances sur des événements extérieurs : les mouvements italiens de Garibaldi autour de qui se rassemblent provisoirement les combattants de la liberté en Europe, l’avènement de Napoléon III n’ayant hérité du célèbre Corse que le nom…

Pour en finir avec cette sombre période qu’advient-il des autres chefs de l’insurrection ?

Le destin de Széchenyi n’est guère plus enviable que celui de Batthyány : inconsolable, il se culpabilise de l’échec de la révolution (traumatisme intimement aggravé par l’échec d’un remariage).

Cet » Hamlet moderne » comme l’entrevoit un écrivain hongrois, tragique victime d’une vocation dont l’accomplissement le fuit, va lui-même mettre fin à ses jours en 1860 dans un asile d’aliénés, proche de Budapest.

À l’inverse, Kossuth, escorté de sa cour d’émigrés, voyage beaucoup, allant de pays en pays solliciter de l’aide et recueillir des marques de sympathie, surtout à Londres et aux États-Unis qui lui réservent un accueil triomphal. (Rappelons qu’à Londres il se lie avec d’autres leaders républicains tel Ledru-Rollin.)

Il est peu douteux que sa prestance et son éloquence ont beaucoup contribué à populariser la cause hongroise comme à nuire à l’image des Habsbourg dans l’opinion publique occidentale.

Par la suite Kossuth gagne Turin d’où il tente de préparer le soulèvement de sa patrie mais l’armistice de Villafranca entre Napoléon III et l’Autriche ruine ses espoirs.

Il condamne non sans raison le compromis de 1867. Son refus, après son amnistie, de siéger à l’Assemblée nationale où il garde nombre de fidèles, n’empêche pas la création en son sein d’un parti de l’indépendance se réclamant de lui.

Au soir de sa longue vie, la sagesse venue, il amendera ses convictions, appelant de ses vœux la constitution d’une véritable fédération danubienne.

L’un des traits les plus inattendus de la fougueuse personnalité de Kossuth, presque une seconde vocation chez lui, a été son goût et sa grande compétence de naturaliste, notamment d’entomologiste.

POSTFACES

Andrassy

Par un singulier retour de fortune dont l’histoire est coutumière, il se trouve, parmi les insurgés hongrois de 1848, un homme destiné à faire une rentrée alors imprévisible sur la scène politique européenne et même contribuer à infléchir le cours directeur des événements de son siècle : le comte Gyula Andrassy (1823−1890). Né à Kosice2, d’origine slovaque comme Kossuth, élu en 1847 à la Diète de Presbourg (comme député de cette ville), il fait cause commune avec lui.

Gyula Andrassy. © COLLECTION VIOLLET

L’insurrection le voit d’abord exercer un commandement au sein du Honved mais le gouvernement provisoire juge plus utile d’en faire son représentant à Istanbul dont on espère l’appui éventuel, mission éphémère, vite interrompue par la capitulation de Vilagos.

Le voilà réduit à prendre… le chemin de l’exil, à gagner Londres (ensuite Paris) où le rejoint la nouvelle de sa condamnation à mort et de sa pendaison en effigie par un tribunal militaire autrichien en 1851. Cependant Andrassy commence à prendre ses distances avec ses collègues, transfuges de la révolution hongroise tels Kossuth et Teleki. Aussi résolu qu’eux à poursuivre le combat pour la cause nationale hongroise, il juge stérile leur intransigeance et s’en sépare au plan des objectifs et de la stratégie à adopter.

Andrassy a eu le loisir de réfléchir aux données politiques de l’Europe, s’étant déjà exercé à démêler l’écheveau de leurs implications au cours d’un voyage d’étude accompli avant 1848. Tirant les leçons de l’échec subi, il s’est affermi dans l’idée que l’indépendance d’une Hongrie déjà affaiblie par ses tensions internes du fait de ses turbulentes minorités slaves au Nord et au Sud ne se révèle à l’expérience problématique, voire illusoire en devenant le théâtre permanent des luttes d’influence, des rivalités entre ses trop puissants voisins autrichien et russe.

Ne faudrait-il pas mieux chercher à établir dans le respect mutuel des indépendances un accord profitable de partenariat avec l’un d’eux. Tel apparaît aux yeux d’Andrassy le véritable défi à relever. Face à ce choix alternatif, Andrassy ne balance pas : sa culture, ses affinités le font germanophile jusqu’à approuver sans réserve la négation du nationalisme tchèque par les Autrichiens.

Au cours de la carrière politique qui l’attend, Andrassy ne variera pas dans ses convictions le destinant, comme nous allons le voir, à se faire l’auxiliaire de la politique bismarckienne et même l’allié objectif le plus sûr du chancelier allemand en Autriche.

Rappelons les étapes de sa spectaculaire rentrée dans l’arène politique.

Le cabinet autrichien n’ignore rien des divisions au sein de la diaspora nationaliste hongroise. Dans un geste d’apaisement, signal de libéralisation à l’adresse de l’opinion tant intérieure qu’extérieure (très critique vis-à-vis de sa politique hongroise) il amnistie Andrassy l’autorisant à rentrer dans son pays et même à y jouer un rôle politique.

Après ses revers en Italie, l’Autriche pressée de toutes parts se résout en 1860 à assouplir son attitude vis-à-vis de ses minorités nationales et à faire des concessions, mais sans aller jusqu’à reconnaître les lois constitutionnelles hongroises comme sa situation particulière au sein de la monarchie danubienne.

Andrassy fait campagne contre ces propositions et marque son hostilité à toute solution qui accorderait dans un cadre fédéral les mêmes droits aux Tchèques et aux Hongrois. Il rejoint en cela la fierté et le nationalisme ombrageux de ses compatriotes tout en sachant qu’à Vienne on accorde une attention prioritaire aux revendications hongroises, qui jouissent maintenant de soutiens actifs dans les chancelleries.

Cette pugnacité va se révéler pleinement payante quand, vice-président de la Diète hongroise, il seconde son compatriote Deak, devenu l’interlocuteur privilégié du cabinet de Vienne. Tous deux, par la force de leurs convictions et de leur bonne foi, font une forte impression sur l’empereur François-Joseph lui-même.

C’est Andrassy qui imagine, dans le cadre du compromis de 1867 établissant une double monarchie, le système des deux délégations désignées par les Parlements respectifs de Vienne et de Budapest pour voter le budget commun.

Nommé le premier président du Conseil de la Hongrie restaurée dans son indépendance, il s’attelle à la lourde tâche de doter son pays d’un appareil étatique moderne jusqu’alors inexistant, tout en contenant l’opposition à la fois des patriotes ultra de Kossuth et des minorités nationales slaves (Serbo-Croates et Slovaques), voire roumaines. Son hostilité vigilante à la politique de revanche sur la Prusse le conduit d’abord à s’opposer à l’entrée en guerre de l’Autriche-Hongrie aux côtés de la France en 1870.

Bismarck qui ne redoute rien tant qu’une telle alliance sait qu’il peut compter sur Andrassy promu ministre des Affaires étrangères de l’Empire.

À Vienne, le désastre militaire français a ravivé le souvenir cuisant de l’humiliation si proche de Sadowa (en 1866). On diverge sur l’attitude à adopter vis-à-vis de l’Allemagne. Le chancelier Beust (ex-premier ministre de la Saxe, hostile à Bismarck qui s’est mis au service des Habsbourg) démissionne.

Andrassy qui lui succède a tôt fait de convaincre François-Joseph qu’il est chimérique d’espérer une revanche sur la Prusse, que le meilleur parti est celui de la réconciliation. Celle-ci a lieu en septembre 1872 à Berlin qui voit les trois empereurs Guillaume Ier, François-Joseph et Alexandre II convenir de resserrer leurs liens. En réalité derrière cette façade de solidarité se profilent bien des questions en suspens sur l’analyse de la situation faite par chacun et ses intentions.

On ne saurait, dans le cadre restreint de ce cheminement déjà éloigné de son point de départ, évoquer dans ses diverses implications et complications la grande diversion opérée par le rebondissement de l’épineuse question d’Orient, liée au déclin persistant de la puissance ottomane, le » malade de l’Europe « , cible des convoitises ou des craintes des chancelleries.

Pour son malheur et celui de l’Europe, l’Autriche-Hongrie, cédant au mirage lointain de la » Route de Salonique « , va bientôt s’aventurer inconsidérément dans les Balkans, zone de tous les dangers.

Or cette » faute historique « , si lourde de conséquences, a deux protagonistes, alliés de circonstance obéissant à leurs logiques propres. D’abord Bismarck, l’instigateur, le tentateur, celui qui tire machiavéliquement les fils. Il désire consolider l’alliance des deux Empires, élargie à l’Italie (la » Triplice »), faire en sorte d’effacer les séquelles du passé et leur contentieux dans les mémoires.

Il n’est pour cela de meilleur remède qu’une reconversion, une réorientation du regard vers le Sud-Est, ces vastes territoires balkaniques à la destinée politique incertaine, offrant éventuellement des perspectives d’extension pour l’Empire austro-hongrois, à cette réserve près que, pour sa part, le chancelier allemand ne s’avoue pas disposé à y exposer la vie d’un grenadier poméranien [A3].

La suite est bien connue. Le congrès de Berlin de 1878 consacre en apparence le triomphe de la nouvelle politique : l’Autriche-Hongrie se voyant en effet accorder le droit d’occuper militairement la Bosnie-Herzégovine et faire ainsi l’économie d’une guerre dans les Balkans. Toutefois l’occupation ne se fait pas sans mal, se heurtant à l’hostilité des populations plus spécialement des Serbes de Bosnie qui organisent la résistance.

Devant ces obstacles d’ailleurs prévisibles, l’opinion publique à Vienne comme à Budapest se fait très critique : hostile à la Russie, elle admet mal que l’on ait sacrifié le dogme de l’intégrité de l’Empire ottoman en sorte qu’Andrassy, principal protagoniste de l’aventure balkanique, préfère démissionner l’année suivante en 1879.

Slovaquie

Découpée dans le vaste massif carpatique, la Slovaquie se développe d’ouest en est, avec, au nord, le massif des Hautes Tatras célèbre pour être évoqué dans la seconde partie de l’hymne tchécoslovaque (« Au-dessus des Tatras brillent les éclairs… » des paroles qui remontaient précisément à l’année 1848).

La forêt y domine en dehors des basses terres labourables de la rive gauche du Danube détachées de la Hongrie au traité de Trianon en juin 1920 bien que peuplées majoritairement de Magyars. Historiquement liés à la Hongrie, les Slovaques accueillent avec joie la nouvelle de la révolution de Vienne comme celle de l’insurrection hongroise. Pleins d’espoir pour eux-mêmes, ils présentent à la junte au pouvoir à Budapest leurs propres revendications.

Mal leur en prend, non seulement on les éconduit, mais on leur envoie les troupes de Kossuth pour les mettre au pas, étouffer sauvagement toute forme de rébellion : des potences hâtivement dressées, vite surnommées » les arbres de la liberté de Kossuth » dont le lugubre souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires.

Indignés, les Slovaques, en désespoir de cause, en appellent à Vienne, se rangeant à ses côtés dans le conflit avec la Hongrie mais sans en obtenir par la suite une quelconque reconnaissance. Moins de dix ans plus tard, c’est en vain qu’ils protestent contre leur rattachement à la Transleithanie lors du partage territorial dualiste de 1866.

De nouveau le gouvernement de Budapest leur fait payer très cher cette volonté réitérée de divorce, faisant des Slovaques des citoyens de seconde zone en matière de droits civiques, de langue (le magyar est seul enseigné), de culture (dissolution en 1875 de la » Matice Slovenska « , leur grande société culturelle…).

Des déconvenues, lourdes de conséquence encore à l’heure actuelle, les attendent au siècle suivant dans le cadre de leur union avec les Tchèques.

La convention de Pittsburgh signée en mai 1918 par Masaryk garantissant l’autonomie slovaque, et préludant à l’accord d’union conclu en octobre ne sera jamais appliquée. Le mécontentement croissant provoqué par la politique centralisatrice abusive de Prague est à l’origine d’une sécession s’appuyant sur l’ancien mouvement indépendantiste (créé en 1905 par l’abbé Hinka) dont les successeurs devenus pronazis proclament unilatéralement en octobre 1938 l’indépendance de la Slovaquie, c’est la crise ouverte avec Prague et l’occasion pour Hitler d’accorder ce que Prague refuse, à Mgr Tiso convoqué pour la circonstance à Munich.

Voici donc la Slovaquie passée sous protectorat allemand sous couvert d’un fort parti pronazi, engagée de gré pour les uns, de force pour les autres, d’abord au nord dans le bref intermède contre la Pologne, ensuite à l’est en 1941 contre l’URSS. Les yeux se dessillent, la résistance s’organise, se poursuit après l’insurrection en 1944 de Banská Bystrica au cœur du pays, noyée dans le sang par l’armée allemande.

Par une singulière ironie du destin, après l’effacement de la voie démocratique en 1948 à Prague, la Slovaquie forte de sa situation géostratégique au cœur du COMECON va connaître un développement économique rapide, moteur d’un renouveau démographique : les Soviétiques lui réservent en effet une place centrale dans leurs plans d’industrialisation.

Ils mettent en valeur ses potentialités hydroélectriques, développent le réseau des voies de communication et édifient entre autres deux vastes complexes sidérurgiques, le premier à Kosice (recevant son charbon de Silésie, son minerai de fer d’Ukraine), le second à Ziar traitant la bauxite de Hongrie.

Malheureusement depuis l’effondrement du bloc communiste, tous les éléments d’une crise économique profonde se trouvent réunis : le gigantisme d’installations vieillies, la nature des productions très orientées vers l’armement, la dégradation de l’environnement rendent très difficile leur reconversion, entraînant parmi une population active très accrue mais insuffisamment qualifiée un chômage très supérieur à celui des pays voisins.

Telle est sans doute la cause profonde du divorce récent entre Tchèques et Slovaques, ces derniers, encore marqués par l’ère communiste restés attachés au socialisme d’État, se plaignant du peu de solidarité de leurs partenaires tchèques à leur égard et redoutant sans doute la mainmise sur leur économie.

____________________________________

1. Numéro de mars 2001 : texte de sa remarquable conférence “ Le traité de Versailles et les autres traités des banlieues nous concernent-ils encore aujourd’hui ? ” le 13 décembre dernier à la Maison des X.

2. Ville de l’est de la Slovaquie, dotée par les Russes après la Deuxième Guerre mondiale d’un grand complexe sidérurgique, en grande difficulté à l’heure actuelle, comme on peut s’en douter.

P.-S. : ce tour d’horizon nécessairement limité a omis de rendre compte d’événements notables survenus dans d’autres pays d’Europe durant la période 1847–1852.

Rappelons cependant le cas de la Suisse où l’année 1847 a été marquée par la guerre du Sonderbund où Henri Dufour (X 1807) a joué un rôle de premier plan, étape décisive sur la voie de son unité fédérale (cf. La Jaune et la Rouge, mars 1988, l’excellent article de Pierre Stroh, 31).

Est-il une image de Metternich aussi vivace dans la mémoire français que celle du geôlier sans état d’âme, campée par Edmond Rostand dans L’Aiglon ? Portrait sans doute forcé mais crédible quand on sait à quel point sa politique et ses comportements ont été assujettis à l’implacable raison d’État.

Est-il une image de Metternich aussi vivace dans la mémoire français que celle du geôlier sans état d’âme, campée par Edmond Rostand dans L’Aiglon ? Portrait sans doute forcé mais crédible quand on sait à quel point sa politique et ses comportements ont été assujettis à l’implacable raison d’État.