Les Entreprises et l’emploi : pour une réforme de l’économie française au service de l’emploi

Le problème de l’emploi en France est un problème de grande ampleur et un problème ancien.

C’est un problème de grande ampleur : un taux de chômage de 12 %, et 3 millions de chômeurs, même si la statistique officielle en rend peut-être mal compte et si le Plan estime à 6 millions le nombre de personnes concernées. Certains segments de la population notamment les jeunes (25 % des jeunes en position d’activité sont demandeurs d’emploi) sont particulièrement affectés, et le chômage de longue durée touche plus d’un million de personnes. Au-delà de ces chiffres, il est clair que la crainte du chômage, pour soi-même ou pour ses enfants, tétanise la population française.

C’est un problème ancien. Le chômage a commencé à monter depuis 1973. Sa réduction a été, et est toujours, la priorité des gouvernements successifs ; pour autant il n’a pas cessé de croître, les reflux modestes constatés pendant les périodes de croissance se révélant vite annulés, et au-delà, à chaque retournement de conjoncture.

Il a généré un tel sentiment d’impuissance chez les gouvernants que le plus haut personnage de l’État a pu dire un jour “ on a tout essayé ”, traduisant ainsi à la fois le désarroi et l’ignorance de la classe politique. En effet la politique française face à l’emploi a peu varié, à travers les alternances politiques, alors que les résultats positifs enregistrés dans certains pays ont correspondu à des solutions sensiblement différentes et plus vigoureuses.

Quelques constats d’évidence

C’est l’activité qui crée les emplois et non la redistribution des emplois existants. Depuis plus de vingt ans, la politique française de l’emploi repose sur un postulat constamment démenti par les faits : faute de créer des emplois il serait possible d’atténuer les effets négatifs du chômage en réduisant le taux d’activité par des retraits massifs du marché du travail. Aujourd’hui, moins de 40 % des hommes de 55 à 65 ans sont encore actifs et la scolarisation des 16–25 ans atteint le niveau record de 65 %. Pour autant le taux de chômage n’a pas cessé de croître.

À l’opposé ce sont les pays qui connaissent des taux d’activité élevés de leur population en âge de travailler (la Grande-Bretagne dont le taux s’établit à 75 % contre 65 % pour la France), ou même qui ont accru la participation au marché du travail (les Pays-Bas), qui ont enregistré les meilleurs résultats en termes d’emploi.

La France se prépare de nouveau à persévérer dans cette voie en mettant en œuvre, malgré l’échec de la tentative de 1981, une réduction massive et uniforme du temps de travail. Les mesures d’incitation financière dont est assorti le mécanisme des négociations de réduction de la durée du travail ne permettront sans doute de créer que quelques milliers d’emplois, alors que le mouvement spontané de la croissance en a généré près de 300 000 dans les douze derniers mois. Le coût de ces aides est élevé : 170 000 F par emploi créé la première année. La charge que le financement de ce programme fera peser sur l’économie sera de nature à détruire autant, sinon davantage, d’emplois qu’il aura contribué à en créer.

C’est le secteur privé qui doit créer des emplois et non le secteur public. La création d’emplois publics ou subventionnés par des fonds publics conduit à détruire des emplois privés. Sur une longue période, les pays qui ont créé au total le plus grand nombre d’emplois sont ceux qui ont stabilisé ou réduit le nombre d’emplois publics. Le cas des États-Unis est exemplaire : le nombre d’emplois y a doublé pendant les trente dernières années, exclusivement du fait du secteur privé. En Europe la progression sur la même période était seulement de 10 %, intégralement imputable à la création d’emplois publics. Seuls les Pays-Bas ont créé l’équivalent de plusieurs millions d’emplois à l’échelle de la France, alors qu’ils réduisaient de 10 points la part de la dépense publique dans leur PIB en agissant essentiellement sur les dépenses de fonctionnement et les dépenses sociales.

Pour créer des emplois le secteur privé a besoin de flexibilité. Notre aptitude à diaboliser les mots ne change rien à ce constat. Le besoin de flexibilité est même plus fort aujourd’hui qu’hier dans la mesure où les fluctuations conjoncturelles sont plus fortes. En effet les États, notamment les États européens, ont perdu la maîtrise des variables d’ajustement traditionnelles : taux de change, taux d’intérêt, budgets… Les entreprises sont donc exposées de plein fouet, à un moment où elles sont elles-mêmes fortement contraintes au niveau de leurs résultats, que ce soit par la pression des marchés ou leurs besoins d’autofinancement. Dans ces conditions elles doivent pouvoir ajuster leurs coûts, ce que les rigidités sociales françaises rendent difficile, et ce qui les conduit donc à beaucoup de prudence dans la création d’emplois.

Le développement des contrats à durée déterminée et de l’intérim a permis de répondre, en France, de manière imparfaite et coûteuse, à l’absence de flexibilité des dispositions régissant la relation de travail. Les projets annoncés récemment de pénalisation du travail dit « précaire » ne s’attaquent pas aux causes mais aux conséquences, et, dans ces conditions, généreront de nouveaux effets pervers défavorables à l’emploi.

À l’inverse du secteur public le secteur privé crée des emplois sous contrainte de rentabilité. Ceci signifie que tout emploi créé doit générer une activité à laquelle correspond une demande solvable. En France, aujourd’hui, le coût du travail, trop élevé en incluant les charges sociales salariales et patronales, concourt à exclure les moins qualifiés du marché du travail et à interdire le développement de certaines activités de service. Dans d’autres pays, ces activités permettent l’accueil de travailleurs peu qualifiés ou jouent un rôle de sas permettant l’insertion professionnelle de nombreux jeunes sortant du système de formation.

De ce point de vue l’étude de Thomas Picketty a mis en évidence que si la France avait développé deux secteurs d’activité de services : commerce et hôtellerie restauration, dans les mêmes proportions que les États-Unis (relativement à l’ensemble de sa population active) elle aurait créé 2 800 000 emplois supplémentaires. La même étude impute au coût global du travail, singulièrement du SMIC, la responsabilité de cette situation. En effet, aux États-Unis, le coût des emplois correspondants, pour l’employeur et donc pour le consommateur, est de l’ordre de 40 % moins élevé qu’en France alors même que, exprimé en termes de parité de pouvoir d’achat, le revenu net du salarié n’y est pas inférieur. Cette observation illustre le poids et les conséquences des prélèvements sociaux et de leur croissance continue pendant les vingt dernières années. Notre incapacité à maîtriser les dépenses sociales constitue une cause majeure de maintien du chômage à un niveau élevé.

La création d’entreprises et le développement des PME représentent le lieu principal de création d’emplois. L’activité des grandes entreprises industrielles reste un facteur important de dynamisme économique. Mais leur recours croissant à des prestations d’entreprises extérieures localise dans ces entreprises les emplois correspondants. Et les secteurs innovants et en croissance se développent beaucoup par création d’entreprises nouvelles. Or la France crée relativement peu d’entreprises, et les PME y occupent une place moins importante que dans les pays de niveau de développement économique comparable.

Plus que d’une nouvelle forme de l’exception française cette déficience est plus simplement la manifestation d’un comportement rationnel des acteurs ! En effet, en France, la création d’entreprise est un jeu à somme négative. En cas de succès, l’État, par l’intermédiaire de l’imposition des plus-values ou des droits de succession, s’approprie la plus grande part du gain. En cas d’échec il laisse le créateur seul face à ses pertes. Ce n’est pas le goût d’entreprendre qui manque aux Français c’est un environnement fiscal, financier et social favorable : moins de 300 000 créations d’entreprises ont été recensées en France l’an dernier alors que 700 000 Français se déclarent porteurs d’un projet prêt à être mis en œuvre. Les pouvoirs publics commencent à en prendre conscience mais il reste beaucoup de chemin à parcourir.

Il n’y a pas de création d’emplois sans compétitivité et dans une économie ouverte l’innovation constitue le fondement de la compétitivité. Or, de ce point de vue, la France souffre de deux handicaps.

Le premier est que nous avons une propension excessive à assimiler innovation et découverte technologique. Pour autant, l’innovation qui fait la différence sur le marché n’est pas toujours une conséquence de la R & D. Elle peut être organisationnelle, commerciale, sociale, comme l’illustre la réussite mondiale de notre industrie hôtelière ou de la distribution. La technologie n’est pas la seule ni même la principale source d’innovation c’est seulement la plus apparente mais notre culture d’ingénieur souffre à le reconnaître et, dans ces conditions, le dispositif d’incitations est principalement orienté vers la technologie.

Le second est représenté par le faible rendement industriel de l’effort de R & D. La France consacre 2,5 % de son PIB à la R & D soit autant et même davantage que la plupart de ses concurrents. Or elle dépose trois ou quatre fois moins de brevets que l’Allemagne et sa balance technologique est déficitaire. L’organisation de notre effort de recherche autour de quelques grands pôles de recherche publics sans véritables relations avec l’industrie n’est pas étrangère à l’explication de ce paradoxe.

Pour autant la France dispose d’atouts incontestables

Un séminaire sur l’attractivité de la France organisé en septembre dernier par l’Institut de l’Entreprise a bien mis en évidence les atouts dont dispose la France

- . Une situation géographique exceptionnelle au cœur de l’Euroland. Notre pays est une véritable plaque tournante entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud avec une façade maritime très importante.

- Un système d’infrastructure moderne et performant, qu’il s’agisse de transports, de télécommunications, d’énergie ou d’infrastructures intellectuelles (éducation, recherche…). Mais un problème de taille demeure, celui du coût de fonctionnement et d’entretien de ces infrastructures dont la gestion relève encore, en grande partie, de l’État. Or celui-ci éprouve des difficultés croissantes à réguler le secteur public, et à éviter les mouvements sociaux qui le paralysent trop souvent.

- Une excellente productivité de la main-d’œuvre qui compense un coût de travail élevé. L’augmentation de la productivité du travail dans l’industrie en France depuis 1990 a été la deuxième du G7 après celle du Japon. La qualité de la force de travail française reste très appréciée par les employeurs industriels.

Toutes ces raisons font que la France est une destination privilégiée de l’investissement industriel étranger en Europe et occupe toujours le 4e rang des exportateurs dans le Monde.

Mais à l’opposé, ce séminaire a mis en évidence des faiblesses significatives

Elles se situent pour l’essentiel dans le poids excessif que l’État et le secteur public font peser sur la richesse nationale, dans un système fiscal et un droit du travail qui sont devenus indéchiffrables à force de complexité, et dans une recherche mal adaptée aux besoins de l’économie.

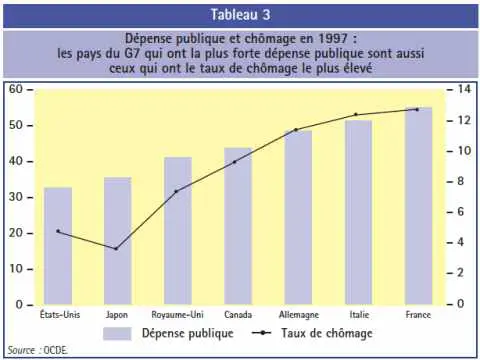

• La France est de très loin le grand pays industriel où le poids des administrations publiques dans la richesse nationale est le plus élevé. En 1997, 54,1 % de son PIB sont consacrés à la dépense publique. L’Italie, qui dépassait la France en 1993, a ramené son pourcentage à 50,6 % en 1996 et le Canada est passé de 51,1 % à 42,6 % de 1992 à 1996.

• Une autre mesure de ce poids excessif est le pourcentage d’emploi du secteur public dans l’emploi total : 25 % en France en 1996, ce qui nous place dans le peloton de queue de l’OCDE. Seuls le Danemark et la Suède ont plus de 30 %. Par contre, le Royaume-Uni et les États-Unis sont aux alentours de 14–15 %. Cet excès de « puissance publique » a pour conséquence un cadre légal et réglementaire générateur de surcoûts.

La réglementation fiscale est souvent modifiée, parfois avec rétroactivité, et rend, de ce fait, la décision d’investissement plus difficile.

Le code du travail est un monstre administratif dans les méandres duquel seuls quelques experts très pointus peuvent se retrouver. L’interprétation des textes, par l’administration du travail ou par les tribunaux, crée une grande insécurité juridique. Enfin, le poids exceptionnel du secteur public français dans l’économie conduit à un niveau de prélèvements obligatoires nuisible à la compétitivité. Un ratio trop élevé de coûts non salariaux (voir tableau 1) nuit de deux manières à la compétitivité des entreprises. Il diminue l’incitation des chômeurs à trouver un emploi et l’intérêt, pour les travailleurs, d’augmenter leur performance.

• L’effort de recherche n’est pas adapté. La part des brevets français déposés dans le système des brevets européens a régressé. La recherche financée sur fonds publics est trop fondamentale et, à l’exception de l’aéronautique, les secteurs qui reçoivent le plus de financements publics ne sont pas les points forts des entreprises françaises dans le commerce international. Les structures de coopération entre laboratoires et entreprises sont peu utilisées par les PME.

Ces faiblesses qui masquent les atouts de la France sont la manifestation de ses propres dérèglements et de son incapacité à mettre en œuvre les réformes économiques et sociales nécessaires. Ces réformes, l’Institut de l’Entreprise en a présenté les grandes orientations dans 17 propositions présentées en juillet 1997.

Une réforme libérale pour la croissance et l’emploi

Les 17 propositions de l’Institut de l’Entreprise s’organisent autour de quelques grands thèmes.

Les entreprises sont au centre de la vie économique

Le dynamisme de notre économie repose sur l’esprit d’entreprise, la capacité à innover, à investir et à conquérir des marchés.

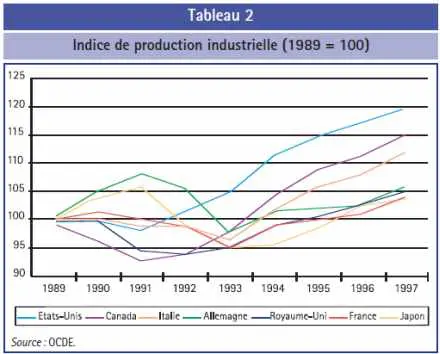

Pendant la période 1989–1996, la production industrielle française a augmenté plus faiblement que celle de nos partenaires du G7 (voir tableau 2) et nos investissements ont régressé : – 15,5 % en termes réels.

Pendant la période 1989–1996, la production industrielle française a augmenté plus faiblement que celle de nos partenaires du G7 (voir tableau 2) et nos investissements ont régressé : – 15,5 % en termes réels.

Les entreprises sont le moteur de la croissance et de la compétitivité économique. Elles sont en concurrence dans une économie mondiale de plus en plus ouverte. Il faut les » libérer » de réglementations excessives et de charges élevées pesant sur le coût du travail.

C’est une nécessité absolue pour qu’elles puissent améliorer leur position sur le marché intérieur européen et sur les marchés étrangers ; c’est aussi une condition de leur indépendance. Or leur niveau de rentabilité est insuffisant puisque le retour moyen des fonds propres a été en 1997 de 10,2 % en France contre 13,6 % en Allemagne, 14 % en Italie, 21,5 % aux États-Unis et 24 % au Royaume-Uni. Contrairement à une croyance trop répandue, les entreprises françaises ne gagnent pas assez d’argent.

L’État doit être fort et centré sur ses responsabilités régaliennes

• Un État fort n’est pas un État suradministré. La fonction publique est pléthorique et, malgré ses qualités, elle ne peut jouer son rôle parce que ses responsabilités et ses missions sont mal définies et les circuits de décision compliqués.

L’État n’est pas l’acteur de la croissance économique mais son facilitateur ; il n’a pas à gérer l’économie et doit donc poursuivre les privatisations. Il doit par contre déterminer et faire respecter les règles du jeu sans les modifier trop souvent. Il fait, bien évidemment, fonctionner efficacement les services de souveraineté (armée, justice, sécurité, affaires étrangères).

Il faut aboutir à la simplification des règles administratives, notamment celles favorisant la création d’entreprises, et à l’application du principe de subsidiarité par l’interdiction du cumul des mandats politiques ; ceci implique un véritable transfert de responsabilités aux régions et une réorganisation des compétences.

Est-il normal :

- que dans l’Éducation nationale le nombre d’enseignants qui ne sont pas devant une classe soit passé de 11 % à 15 % au cours des dix dernières années ?

– que le ministère des Anciens Combattants continue à employer 4 300 agents malgré la diminution constante du nombre des bénéficiaires ?

– que 55 000 lits d’hôpitaux, sur un total de 690 000, ne soient pas ou mal utilisés ?

Les entreprises se sont, depuis quinze ans, engagées dans de profondes mutations. L’État peut le faire aussi. Il a l’obligation dans le monde d’aujourd’hui de faire mieux avec moins, pour être plus efficace, et laisser davantage de ressources aux entreprises et aux ménages.

• Il est vrai qu’une mission importante de l’État est le maintien de la cohésion sociale. Nos systèmes de protection sociale et notre Éducation nationale sont les deux instruments de cette cohésion, mais il faut les adapter si nous ne voulons pas pénaliser les générations futures. L’effet démographique, inéluctable, conduit à mettre en place à côté de la retraite par répartition des fonds de pension ; après une loi votée, mais inappliquée, le gouvernement actuel semble vouloir s’engager, encore prudemment, dans cette voie.

En matière de santé, il est urgent de rendre effective la réforme des systèmes de santé qui cherche à obtenir un contrôle plus efficace des coûts et une rationalisation du système.

En matière de santé, il est urgent de rendre effective la réforme des systèmes de santé qui cherche à obtenir un contrôle plus efficace des coûts et une rationalisation du système.

Dans le secteur de l’Éducation nationale, le nombre de professeurs augmente sans que l’efficacité soit améliorée. On pourrait au minimum s’efforcer de mieux répartir les moyens et de donner plus d’autonomie aux lycées, aux collèges, aux universités.

Ces remarques ne font que survoler quelques aspects du mauvais fonctionnement de l’État qui sont la cause d’une dépense publique excessive, dont l’une des conséquences est un taux de chômage élevé (tableau 3).

• Pour un système fiscal plus efficace. Notre système fiscal déjà ancien, résultat de bricolages successifs, pénalise le travail, est punitif pour les personnes les plus performantes, n’encourage pas l’esprit d’entreprise et encore moins l’épargne ; or il ne peut y avoir création d’emplois sans croissance. Il ne peut y avoir croissance sans investissement et il ne peut y avoir investissement sans épargne. Notre pays a besoin d’une remise à plat complète de notre système fiscal, local aussi bien que national, et d’une réforme en profondeur plutôt qu’une succession de mesures partielles, sources de mécontentements catégoriels.

Le travail doit être valorisé

Les entreprises, et plus particulièrement les PME, ont du mal à créer des emplois et à embaucher.

• La première raison est le coût du travail.

Entre 1978 et 1995, le pouvoir d’achat du salaire moyen en France a augmenté de 20 % et l’emploi uniquement de 3,8 %. Aux États-Unis par contre, sur la même période, le salaire moyen a augmenté de 4,7 % et l’emploi de 36,8 %.

Quand on observe ce qui s’est passé dans d’autres pays de l’OCDE, comme les Pays-Bas par exemple, on constate une bonne corrélation entre coût du travail et création d’emplois. Il faut donc baisser les charges qui pèsent sur les salaires, plus spécialement les bas salaires, pour favoriser la création d’emplois par les PME, notamment celles du secteur tertiaire. Une meilleure maîtrise des dépenses sociales doit favoriser la réduction des prélèvements.

• La deuxième difficulté rencontrée par les entreprises est la préférence de certaines personnes pour le non-travail, encouragée par les aides qu’elles reçoivent. Le rapport Ducamin (Commission d’études sur les prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les ménages) montre que pour un célibataire ayant deux enfants à charge, le passage du RMI à un travail payé au SMIC lui fait perdre 10 000 F en revenu net ; ceci est dû tout simplement à la perte des prestations attribuées sous conditions de ressources, aux cotisations sociales, à l’impôt… C’est un encouragement au travail au noir. Il est par conséquent urgent de remettre à plat les aides au chômage et le RMI en l’assortissant d’une obligation de travail d’intérêt général, type CES, organisé par les collectivités locales. On peut aussi imaginer un impôt négatif comme aux États-Unis. Il consiste à donner à celui qui a un travail, mais un revenu faible, un surcroît de revenu sous la forme d’un reversement fiscal.

• Le secteur des services est un gisement de création d’emplois très important.

Il a progressé depuis 1970 à un rythme de 3,5 % contre 2,5 % pour le reste de l’économie. Il faut que ce mouvement s’amplifie. Pour cela, plusieurs conditions sont à remplir :

- modifier des réglementations ou des conventions collectives inadaptées, notamment dans les domaines de la distribution, de la banque et des services ;

– développer le capital-risque pour financer des PME de service dynamiques et innovantes ;

– poursuivre la privatisation des services marchands encore contrôlés par l’État ;

– tirer pleinement parti des technologies de la communication et de l’information ;

– au risque de se répéter, diminuer le coût du travail qualifié et non qualifié.

• C’est, enfin, l’organisation du travail plus efficace qui aidera la création d’emplois et non la réduction du temps de travail.

Entre 1970 et 1995, la durée du travail a baissé en France de 16,5 % et de 4,1 % aux États-Unis. Sur la même période, 871 000 emplois marchands ont été détruits en France et 39 500 000 créés aux États-Unis. Plutôt que réduire le temps de travail, il est préférable de l’aménager en brisant les rigidités du cadre actuel.

L’accord du 31.10.1995, signé par les organisations syndicales du CNPF, avait prévu des négociations sur l’aménagement du temps de travail. Le processus a été arrêté de fait après l’adoption de la loi Robien, et la loi Aubry sur les 35 heures. L’effet pervers de cette réglementation ne va pas manquer de se faire sentir.

• On touche ici du doigt un des problèmes fondamentaux de la société française : la défiance. Les entreprises ne font pas confiance aux syndicats, les syndicats ne font pas confiance aux entreprises et l’État – ne faisant confiance ni aux uns ni aux autres – s’ingère constamment dans le dialogue social. Ce dialogue doit être laissé aux entreprises et aux représentants du personnel placés le plus près possible du terrain. C’est ce qu’a prévu un autre accord interprofessionnel du 31.10.1995, qui organise l’articulation des différents niveaux de négociation, y compris dans les entreprises qui n’ont pas de représentation syndicale. Cet accord ouvre des possibilités qu’il faut exploiter. Les accords de branche doivent se limiter au minimum de règles communes de solidarité, et laisser à la négociation d’entreprise et d’établissement la possibilité de s’adapter à des situations d’organisation, de marché et de concurrence très diverses. L’État, quant à lui, doit s’abstenir d’intervenir, sauf pour faire respecter les règles du jeu.

Le problème des jeunes doit être abordé franchement

On ne peut pas traiter le problème de l’emploi sans évoquer spécifiquement le problème de l’emploi des jeunes. En effet le chômage des jeunes (25 % des 16–24 ans non scolarisés) se situe en France au plus haut niveau par rapport aux pays comparables et il représente depuis longtemps le double du taux de chômage moyen. Or ce sont les jeunes les moins qualifiés qui fournissent l’essentiel du chômage des jeunes. En réalité le chômage des jeunes est au confluent de deux réalités.

• Un problème de coût du travail car de nombreux jeunes, lorsqu’ils se présentent sur le marché du travail, ne sont pas employables à un coût qui se situe au minimum aux environs de 10 000 F mensuels. En effet ils ne génèrent pas une offre de biens ou de services facturable à ce prix à des clients sur un marché. La solution est d’agir sur les charges sociales mais en gageant leur réduction sur des économies réalisées au niveau des dépenses et non sur un transfert au détriment d’autres agents de l’économie. Le MEDEF a récemment proposé une mesure générale de réduction des charges patronales en établissant une franchise pour les 5 000 premiers francs de salaire. L’Institut de l’Entreprise préconise, pour les jeunes, une mesure comparable dans son inspiration qui consisterait à établir une progressivité des charges patronales entre 16 et 25 ans en partant d’un taux nul à 16 ans pour atteindre le taux normal à 25 ans.

• Un problème de qualification, car trop de jeunes sortent encore du système de formation initiale sans maîtriser les apprentissages de base (lecture, écriture et calcul) ou sans disposer d’une qualification professionnelle reconnue par le marché. La très forte poussée de la scolarisation qui s’est mise en place depuis une dizaine d’années a privilégié les qualifications scolaires au détriment du développement des compétences professionnelles. Nous sommes ainsi confrontés à une « surabondance de diplômés et à une pénurie de professionnels ».

Une commission de l’Institut de l’Entreprise a réfléchi pendant deux ans à l’emploi des jeunes et plutôt que rédiger un nième rapport sur ce sujet a préféré faire des propositions d’actions pour les entreprises adhérentes de l’Institut. Ces propositions s’articulent autour de quatre idées :

• L’exigence de transparence. Les entreprises peuvent intervenir utilement en appui du système de formation en informant sur les métiers, en orientant la taxe professionnelle vers les établissements acceptant de publier leurs résultats d’insertion professionnelle, en offrant des stages aux conseillers d’orientation et aux enseignants.

• Le besoin d’une double dimension académique et professionnelle. Il s’agit essentiellement de développer la formation en alternance et d’aider ensuite les jeunes dans leurs recherches d’emploi.

• L’urgence de nouvelles opportunités d’emploi. Il s’agit d’abord d’écarter l’obstacle du coût du travail des jeunes, ensuite de favoriser leur ouverture au monde notamment par l’extension du système CSNE, enfin d’aider ceux qui souhaitent créer leur entreprise.

• Le devoir d’une réelle solidarité. Les entreprises peuvent favoriser la création d’entreprises d’insertion de jeunes marginaux en leur confiant des activités de proximité. Une autre possibilité est d’offrir aux jeunes un double tutorat économique et social en partenariat avec les collectivités locales et les acteurs sociaux.

Conclusion

C’est seulement dans une réforme globale de l’économie et des modes de fonctionnement de notre société que l’on peut trouver les remèdes à nos problèmes d’emploi. Les mesures ponctuelles, partielles ou temporaires ont fait la preuve de leur inefficacité.

Mais il ne peut y avoir de réforme sans changement des comportements, et sans acceptation par nos concitoyens de la nécessité de ce changement. Il ne suffit pas pour l’État de vouloir diminuer les dépenses publiques, il faut que les Français en soient convaincus. Il ne suffit pas de « prêcher » pour un meilleur dialogue social, il faut que les partenaires sociaux acceptent de l’organiser le plus près possible du terrain. Il ne suffit pas pour les entreprises d’être plus ouvertes sur le monde et plus compétitives, il faut qu’elles communiquent mieux sur leurs réalités et leurs contraintes, concrètement, et en dehors de toute idéologie.

Répondre à cette exigence de communication, participer au débat public sur la réforme est aussi une responsabilité des entreprises.