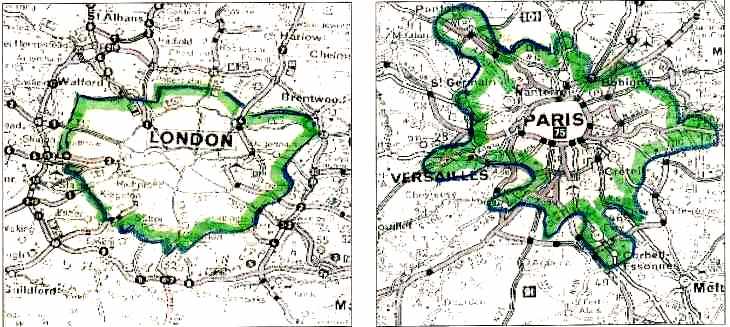

Londres et Paris

Contrairement à Londres qui a su favoriser le développement de villes nouvelles situées à un cinquantaine de kilomètres pour remédier à l’excessive concentration de l’industrie dans la capitale, Paris, en raison en particulier du microcosme, a favorisé sous tous les régimes la centralisation générant ainsi un certain affaiblissement des régions proches. Les villes et les provinces périphériques commencent toutefois à desserrer cet étau pour prendre leur destin en mains.

Le destin des grandes villes a longtemps dépendu de leur capacité à attirer dans leurs ports les flux du grand commerce international. Pour décrire cette donnée fondatrice de la géographie économique de l’Europe, Fernand Braudel a proposé la notion de » ville-pôle de l’économie mondiale » en l’appliquant à Venise dans son âge d’or. La richesse de la ville des doges résultait en effet de sa situation de point de passage obligé entre les routes maritimes de la Méditerranée orientale, et le faisceau des itinéraires terrestres traversant l’isthme central de notre continent jusqu’aux cités hanséatiques. Plus tard, les progrès de la navigation permirent d’aller directement vers les mers froides par Gibraltar, et Amsterdam puis Londres ravirent la couronne de Venise avant de la céder à New York. Et l’essor prodigieux de Hong-Kong a encore montré récemment l’efficacité extraordinaire qu’une situation de sas obligé apporte à une grande ville.

Le réseau des villes globales

Ce sont les progrès des télécommunications qui ont mis fin à ce privilège. Auparavant, la création de richesse résultant du grand commerce n’apparaissait qu’au moment où le capitaine du navire sautait sur le quai et remettait à son armateur le connaissement décrivant les marchandises qu’il ramenait au terme d’un long périple. La ville-pôle était donc nécessairement un port. Aujourd’hui, le grand commerce s’organise indépendamment des villes portuaires par les techniques nouvelles de communication informatique. À l’ère des villes-pôles au sens de Braudel a succédé un autre modèle, que la sociologue américaine Sandra Sasken a proposé d’appeler le réseau mondial des » villes globales « . Une petite dizaine de mégapoles dispersées sur la planète gèrent en temps réel les flux matériels, financiers et informationnels. Cette structure informelle monopolise l’essentiel du pouvoir économique dans la forme actuelle du capitalisme caractérisée par l’internationalisation croissante des échanges et la prééminence de la finance sur l’industrie.

L’Europe compte deux villes seulement dans ce réseau, Londres et Paris. Leur privilège résulte de l’histoire économique et politique des siècles passés. Le faisceau des itinéraires commerciaux entre Méditerranée et Baltique reste la plus forte concentration de potentiel économique du continent. Sa puissance s’est construite initialement par les chaînes de villes où commerçants et banquiers organisaient le grand commerce. Dans les conflits politiques de la fin du Moyen Âge, ces bourgeoisies d’affaires ont pu s’opposer aux tendances hégémoniques des princes en maintenant une mosaïque d’États héréditaires, d’États électifs, de villes libres et de principautés ecclésiastiques tandis que, de part et d’autre de cet isthme, les monarchies ont construit des » États épais » – l’expression est de Braudel – fortement centralisés. Russie, France, Royaume-Uni et Espagne relèvent de ce second modèle de géographie administrative et de gestion des affaires publiques que les décentralisations récentes tentent de remettre en cause avec plus ou moins de succès.

Dans le réseau des villes globales, la place de Londres s’affirme par sa puissance financière, tandis que l’image de Paris est plus complexe, mêlant aspects culturels et touristiques aux fonctions industrielles et tertiaires. L’histoire du dernier demi-siècle, marquée par le retour d’une paix durable et l’ultime vague d’urbanisation de la population dans l’Europe de l’Ouest, n’a pas modifié sensiblement la situation des deux cités, en dépit de profondes divergences dans les politiques nationales d’aménagement du territoire et d’urbanisme. La comparaison historique de ces politiques éclaire leur situation actuelle et conduit à s’interroger sur les causes profondes du centralisme français.

L’aménagement en Grande-Bretagne

Dans l’immédiat après-guerre, Londres et Paris présentaient beaucoup de points communs : des populations de l’ordre de 7 millions d’habitants, des agglomérations débordant largement la ville centre, mais compactes et de forme radioconcentrique, des métros analogues, des réseaux de voirie hérités du passé. Si la grande transformation voulue par Napoléon III et réalisée par Haussmann donnait à Paris plus de lisibilité et une capacité de voirie qui résistera un peu plus longtemps à l’invasion des voitures, les fonctions économiques des deux agglomérations résultaient de manière similaire de leur industrialisation passée et de leur rôle de capitales de vastes empires coloniaux.

Les Britanniques sont les premiers à lancer une politique ambitieuse d’aménagement du territoire. Sans attendre la fin de la guerre, de grands rapports publics en définissent les principes et les outils administratifs sont créés pour les mettre en œuvre. Leur objectif consiste à remédier à l’excessive concentration de l’industrie à Londres, dans les Midlands et les vieux bassins houillers et sidérurgiques. La décentralisation industrielle s’appuiera sur une trentaine de petites villes nouvelles localisées à une cinquantaine de kilomètres des grandes villes, d’une taille limitée à environ 60 000 habitants, et planifiées dans un style résolument fonctionnaliste avec l’objectif d’assurer un équilibre local entre population et emplois. La France, quant à elle, n’est pas sortie de la longue léthargie qui dure depuis 1913. Les pertes humaines des deux guerres, les effets économiques de ces guerres et de la grande crise de 1929 ont entraîné une double stagnation démographique et économique – le PNB de 1913 ne sera dépassé qu’en 1953 – et un climat malthusien. Les villes détruites sont reconstruites, et le nom de cette politique publique est caractéristique d’une vision rétrospective et non prospective, ainsi que d’un urbanisme qui se limite au dessin de formes urbaines. Lorsque cette reconstruction s’achève en 1955, les conséquences de l’exode rural qui s’accélère ne sont interprétées qu’en termes de pénuries de logement, appelant la fâcheuse réponse des ZUP.

Une grande ambition pour Paris

La prise de conscience de l’importance de la mutation en cours s’opère au début des années 1960. La DATAR créée en 1963 organise la décentralisation de l’industrie. Deux ans après, Paul Delouvrier publie son projet de Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne, texte doublement novateur. À la vision statique de l’urbanisme traditionnel, il substitue une analyse prospective débouchant sur plusieurs politiques complémentaires les unes des autres : les 5 villes nouvelles pour produire à très grande échelle des terrains constructibles, des centres secondaires regroupant équipements publics et privés, dans ces villes nouvelles et dans la banlieue, pour faciliter l’accès aux services, le RER pour réunifier le marché du travail comme le métro l’avait fait à l’échelle plus réduite de la ville du xixe siècle et un réseau d’autoroutes urbaines. Le texte analyse aussi les conséquences de la mutation qui s’est amorcée : baby-boom, exode rural et urbanisation généralisée de la population, révolution fordienne et société de consommation, entrée massive des femmes sur le marché du travail, montrant que ces faits vont multiplier les besoins d’équipement. La DATAR réagit à cette vision très ambitieuse de l’avenir de Paris en lançant la politique des métropoles d’équilibre, et en les dotant d’équipes d’études qui proposeront la création de 4 villes nouvelles près de Marseille, Lyon, Lille et Rouen.

En Grande-Bretagne, la politique mise en œuvre depuis 1945 reposait sur une vision différente. La croissance périphérique de l’agglomération londonienne était bloquée par une ceinture verte efficacement protégée. Les investissements publics allaient prioritairement dans la grande région Sud-Est avec plusieurs villes nouvelles du premier modèle, puis l’ambitieuse réalisation de Milton Keynes, ville nouvelle de 300 000 habitants située à mi-chemin de Londres et de Birmingham et des extensions des villes existantes. En effet, il apparaissait que, dans le contexte de plein-emploi de l’époque, l’objectif consistant à maintenir un équilibre entre emploi et population à l’échelle de 60 000 habitants était irréaliste en raison de la forte mobilité des salariés. Les objectifs des villes nouvelles de première génération durent être adaptés avec pragmatisme, en augmentant leur taille et en améliorant leurs relations avec les bassins d’emploi voisins.

Paul Delouvrier a tenté de justifier son choix pour des villes nouvelles plus grandes et accolées à la banlieue existante par deux sortes d’arguments. Le premier se traduit par l’objectif de créer sur place autant d’emplois qu’il y aurait de personnes actives, mais en laissant à ces dernières la possibilité de se placer sur le grand marché du travail francilien. Ce premier objectif a été atteint et même dépassé dans les villes de l’Ouest, Cergy-Pontoise et Saint-Quentin-en-Yvelines et approché dans les autres. Le second argument porte sur l’assertion que » l’urbanisation ne fait que des sauts de puces « , argument que l’expérience anglaise ne valide nullement comme on le verra plus loin. Je pense personnellement que le choix de sites aussi proches de Paris résulte en fait du pragmatisme délibéré de Delouvrier. Compétent pour la seule région Île-de-France, il a agi dans ce cadre. Le géographe ne peut que constater que, faute de statut municipal spécifique et de localisation distincte à l’échelle régionale, l’appellation de ville nouvelle n’est qu’une fiction administrative.

Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Le programme Delouvrier a eu de grands mérites qu’il convient de rappeler. Comme Haussmann l’avait réalisé avec l’absorption des communes limitrophes de Paris, Delouvrier a compris que, pour rééquilibrer un marché du logement chroniquement déficitaire, il était indispensable d’ouvrir très largement le marché foncier. Évitant l’échec du pseudo-modernisme des grands ensembles très vite condamnés à la paupérisation, il a su promouvoir un urbanisme adapté au mode de vie des classes moyennes. En déplaçant la demande solvable vers ces sites nouveaux, la hausse des prix immobiliers dans les quartiers anciens a été contenue, et vers 1980, une détente appréciable des marchés du logement succède à des décennies de pénuries chroniques. Enfin, grâce à l’efficacité de la politique foncière préalable, les villes nouvelles ont été protégées des risques de spéculation et ont pu récupérer l’essentiel des plus-values d’urbanisation pour financer les équipements qu’elles construisaient. Au total, son programme constitue une expérience remarquablement réussie pour organiser la croissance périphérique d’une grande agglomération.

Les deux métropoles dans leur environnement régional

Où en est-on aujourd’hui ? La population de Londres a légèrement diminué, sans que son rôle de capitale financière de l’Europe en ait souffert. Bien au contraire, les centres décisionnels de ce secteur s’y concentrent de plus en plus. Mais l’insuffisance des financements publics a conduit à une situation critique en matière d’équipements, particulièrement pour les réseaux de transports en commun aujourd’hui vétustes et peu fiables. Par contre, la grande région sud-est de l’Angleterre a enregistré une croissance impressionnante. Les prestigieuses universités de Cambridge et d’Oxford ont induit des effets de technopôles spectaculaires en attirant dans les villes voisines centres de recherches et industries innovantes. Les objectifs initiaux de la politique d’aménagement du territoire ont donc été atteints sans sacrifier pour autant le rôle international de la capitale.

En France, le contraste est total. La population de l’agglomération parisienne est passée de 7 à près de 11 millions d’habitants. Les grandes opérations lancées par l’État – La Défense et les villes nouvelles en tête – ont joué le rôle de locomotives d’un développement tous azimuts. Des investissements publics considérables ont été consentis pour dynamiser sans cesse le surdéveloppement de l’Île-de-France. Les opérations d’urbanisme ne sont à cet égard que la pointe de l’iceberg. Le RER et l’interconnexion des lignes de la RATP et de la SNCF, un réseau autoroutier urbain comportant trois rocades et six grandes radiales, une série impressionnante de projets architecturaux de prestige financés par l’État et grevant ses charges de fonctionnement, les projets successifs d’exposition universelle et de Jeux olympiques, tous les gouvernements se sont montrés d’une rare générosité envers la région capitale pour accélérer sa croissance. La comparaison des réseaux autoroutiers, qui jouent un rôle important pour guider les choix de localisation des entreprises, suffit à illustrer le contraste entre les politiques d’aménagement menées de part et d’autre de la Manche.

Pendant ce temps, le grand Bassin parisien s’est enlisé dans la stagnation. Orléans est la seule ville dont le taux de croissance démographique ait atteint la moyenne nationale. Les autres ont perdu du terrain face aux régions plus lointaines ; Le Havre, Amiens et Reims ont même perdu de la population. Les décentralisations industrielles vers le bassin avaient créé un flux de création d’emplois spontané entre les deux guerres et jusqu’en 1965. Cet apport s’est tari dès que les villes nouvelles franciliennes l’ont concurrencé avec de puissants moyens. Ce recul n’était nullement inéluctable. Mais l’État n’a consenti que de rares aumônes pour stimuler le développement du grand bassin. Trois opérations – Orléans-la-Source, la ville nouvelle de Val-de-Reuil et l’Université technologique de Compiègne – ont obtenu des résultats significatifs pour attirer à 100 km de Paris des industries dynamiques et des centres de recherches. Une transposition au moins partielle de la méthode anglaise aurait donc été possible. Mais l’appui politique et financier de l’État a manqué, dans des régions qui ont subi les premières les effets lénifiants de la centralisation et où les villes arrivent difficilement à développer l’éventail de services qui classe un pôle régional, car Paris monopolise ce rôle.

Les derniers travaux de géographes sur l’évolution récente des deux capitales ouvrent une perspective nouvelle. Par un de ces retournements imprévisibles dont l’Histoire a le secret, ces politiques si fortement contrastées tendent depuis une vingtaine d’années vers un modèle de région urbaine assez comparable. À Londres, la dynamique économique actuelle tend à effacer la coupure de la ceinture verte en réunissant la capitale et sa grande région dans une organisation moins concurrentielle. À Paris, l’arrêt progressif des villes nouvelles franciliennes a pour effet de réduire la production foncière, ce qui constitue l’une des causes de la flambée actuelle des prix fonciers immobiliers. La construction de maisons unifamiliales se reporte au-delà de la limite de l’Île-de-France pour trouver des terrains à des prix abordables. Insidieusement, Paris commence à former là une troisième couronne de banlieue où sont rejetés ménages et activités trop peu solvables ou rentables pour jouer dans la cour des grands. Dans les deux cas, l’échelle interrégionale devient celle des marchés du logement et du bassin d’emploi, et les deux métropoles adoptent à leur échelle le modèle de l’aire urbaine distendue dans un vaste espace.

Les racines du centralisme français

Comment expliquer les raisons du surdéveloppement parisien ? Pour avoir dirigé personnellement le lancement de la ville nouvelle de Val-de-Reuil, puis l’opération de La Défense à l’heure du concours international d’architecture auquel nous devons la Grande Arche, je peux témoigner d’un des aspects originaux du centralisme de notre pays. Comme directeur général de l’EPAD, j’ai vu les portes du microcosme parisien s’ouvrir grandes pour contribuer au bon aboutissement de ces projets ambitieux. Le responsable de l’opération provinciale n’a connu que la solitude du coureur de fond, passé un bref moment d’intérêt pour son projet de ville pilote pour la prévention des nuisances urbaines, une réflexion sur le développement durable avant la lettre.

Ce microcosme, tel que l’a baptisé Raymond Barre, constitue une structure sociologique très particulière. Dans les autres pays développés, les élites politiques, administratives, économiques et culturelles forment des ensembles distincts. La France n’a qu’une seule strate sociale élitaire, massivement issue des trois super Grandes Écoles bien connues des lecteurs de la revue. Une fois obtenu le ticket d’admission au sein de ce microcosme, chacun peut passer aisément d’un champ d’activité à un autre, et même cumuler les rôles. Pour se faire connaître et se valoriser à l’intérieur du microcosme, rien n’est plus efficace que de promouvoir un grand projet : opération d’urbanisme, stade, bibliothèque, opéra ou Jeux olympiques, peu importe pourvu que ce soit plus gros, plus cher et plus médiatique que les projets des concurrents et surtout que ce soit localisé dans la capitale ou à ses portes. Même les grands patrons du secteur privé, majoritairement issus de la voie royale, jouent volontiers à ce jeu quand il s’agit de créer une fondation d’art moderne ou d’appuyer la candidature aux Jeux de 2012. Le caractère quasi monarchique des institutions de la ve République renforce encore la tendance ; François Mitterrand l’a même portée à un paroxysme sans guère se soucier des effets d’embourgeoisement découlant de ses réalisations. Rares sont les chefs d’État qui, comme Napoléon III ou le général de Gaulle, ont pensé et agi en urbanistes de leur capitale. La plupart se contentent de jouer le jeu du microcosme en choisissant quel monument portera leur nom.

Dans ce contexte, la centralisation urbaine à la française a encore un bel avenir devant elle, les résultats du récent recensement de population le confirment. En chiffres absolus, et sans tenir compte de l’extension du système urbain parisien dans les régions voisines, la population francilienne augmente plus vite que celle de toutes les autres régions. Mais surtout, la région capitale attire les jeunes actifs, tandis que ses retraités la quittent en nombre vers des cieux plus cléments. La population totale compte peu ; accueillir des retraités ou des chômeurs n’accroît guère le potentiel économique d’une ville. L’essentiel, de ce point de vue, réside dans l’importance et la diversité des fonctions urbaines. Avec 400 000 habitants (avec sa banlieue française), Genève est incontestablement une ville internationale.

Maintenir et renforcer le rôle international de Paris est un objectif pleinement valable. Mais les exemples de Londres et de Genève montrent que la stratégie gagnante dans ce domaine ne passe pas nécessairement par l’organisation méthodique de la croissance démographique. Pour comprendre la forme et l’organisation d’une ville, on ne peut se contenter d’analyser les données actuelles. Toute ville est avant tout un produit de sa propre histoire, de l’enchaînement au cours des siècles de quelques grandes décisions publiques et du flux incessant de multiples décisions privées. L’hypertrophie de Paris et son corollaire, l’affaiblissement des régions proches résultent à cet égard d’une centralisation politique méthodique entreprise dès les Valois et poursuivie ensuite par tous les régimes. Les villes et les provinces périphériques, rattachées plus tardivement, commencent à desserrer cet étau pour prendre leur destin en mains. Dans le Bassin parisien, les étapes des décentralisations récentes n’ont pas permis d’infléchir le modèle de croissance déséquilibrée où le système urbain central se développe au détriment des périphéries, et le rôle spécifique du microcosme rend bien peu probable un changement de stratégie spatiale.