Maîtriser la maladie, de l’animal au végétal

Parasites et pesticides

Les problèmes sanitaires liés au développement épidémique de parasites sont probablement apparus dès la naissance de l’agriculture, au Néolithique (Zadoks, 1982, Stukenbrock et al., 2007).

REPÈRES

Depuis toujours, l’homme s’est employé à lutter contre les maladies qui ravagent ses cultures ou déciment son cheptel, en fondant son action sur la perception qu’il avait de l’origine et de la transmission de ces maladies. L’épidémiologie a structuré et formalisé progressivement des modes d’approche et d’étude de la transmission des maladies, en empruntant, tout en les adaptant, des méthodes à l’épidémiologie humaine, à l’écologie et aux sciences mathématiques. Le développement de l’informatique, de la puissance de calcul des ordinateurs, et des bibliothèques de logiciels conviviaux ont permis un développement rapide de l’épidémiologie dans le domaine animal et végétal au cours des décennies passées.

Comparés aux écosystèmes naturels, les agrosystèmes offrent en effet des conditions très favorables à la propagation des parasites.

Les progrès de l’agriculture ont facilité le développement des maladies parasitaires

Dans un champ cultivé, la même plante est présente à forte densité et dans des conditions de fertilisation et d’irrigation souvent favorables aux maladies. À plus grande échelle, l’uniformisation progressive des paysages cultivés, avec de larges zones couvertes par un petit nombre d’espèces, favorise encore la propagation des parasites. Les progrès de l’agriculture moderne ont certes permis d’accéder à l’autosuffisance alimentaire (durant les années 1970 en France), puis à des excédents commerciaux, mais ils ont eu pour conséquence négative de faciliter le développement des maladies parasitaires.

Nécessaire compréhension

L’épidémiologie végétale était une discipline relativement confidentielle dans un contexte où le problème sanitaire était techniquement maîtrisable par une protection chimique accessible et relativement peu coûteuse. Les choix de société actuels de diminution des apports massifs de pesticides en agriculture (Grenelle de l’environnement, plan Ecophyto 2018) et les nouvelles réglementations remettent au premier plan la question de la compréhension et de la maîtrise des épidémies.

La mise au point et l’utilisation massive de pesticides chimiques, à partir des années 1970, ont permis de maintenir le risque épidémique sous un relatif contrôle et, sauf accident, d’éviter des pertes majeures. Grâce au progrès génétique, à l’amélioration de la productivité et à la protection apportée par les pesticides, le rendement moyen du blé en France a pu ainsi augmenter de manière remarquablement constante d’environ 1,2 quintal/ha chaque année entre 1950 et 2000. La situation est cependant en train de changer, avec un rejet assez fort des intrants chimiques par le consommateur et le citoyen, accompagné d’un refus de solutions alternatives apportées par les biotechnologies, dont les OGM.

Les animaux malades de l’élevage

Dans le domaine animal, l’année 2011 a été décrétée Année mondiale vétérinaire pour commémorer la fondation à Lyon, il y a deux cent cinquante ans, de la première école vétérinaire au monde, par Claude Bourgelat, écuyer du roi. L’enjeu était alors de lutter contre de grandes épidémies, notamment la peste bovine, grâce à des mesures découlant directement de ce qui était perçu du mode de transmission de la maladie ; il s’agissait d’épidémiologie avant la lettre.

De nouvelles pathologies

Les années 1980 et 1990 ont été marquées dans les élevages par le retour des maladies infectieuses et l’apparition de maladies émergentes (ESB, influenza aviaire, fièvre catarrhale), qui ont amené les épidémiologistes à se pencher sur l’analyse des conditions d’apparition et de transmission de ces maladies, dans l’optique de contrôler ou limiter leur transmission.

Au cours du XXe siècle, les connaissances sur l’épidémiologie de maladies infectieuses comme la tuberculose bovine ont permis de mettre en place de grandes campagnes de dépistage et de lutte qui ont conduit à la quasi-disparition de cette maladie des exploitations agricoles.

Plus près de nous, au cours des années 1960 et 1970, l’élevage s’est profondément transformé et intensifié grâce à divers progrès techniques en matière de génétique des animaux, d’alimentation et de logement, permettant par exemple chez les vaches une augmentation de la production laitière annuelle moyenne de 2 000 kilogrammes à plus de 7 000 kilogrammes par individu. Cela s’est accompagné d’une augmentation importante de nombreuses maladies dites « d’élevage » ou « multifactorielles », comme les troubles locomoteurs ou les infections de la mamelle.

L’épidémio-surveillance a pour objectif la surveillance des maladies et de leur évolution

Cette situation a amené le développement d’études épidémiologiques sur les facteurs de risque de ces maladies en vue de proposer des mesures de prévention fondées sur la correction de pratiques d’élevage défavorables. Ces travaux ont été rendus possibles grâce au développement de la puissance de calcul des ordinateurs actuels et des logiciels de statistique multivariée.

Surveiller et comprendre

Fondée pour l’essentiel sur l’observation, en opposition avec l’expérimentation, l’épidémiologie animale a, parmi ses premiers objectifs, la surveillance des maladies et de leur évolution dans le temps et dans l’espace, appelée épidémiosurveillance ; pour la plupart, les maladies surveillées sont infectieuses. Entrent dans ce cadre de la surveillance les dispositifs permettant l’identification la plus précoce possible des maladies émergentes (Barnouin et Sache, 2011).

Tests révélateurs

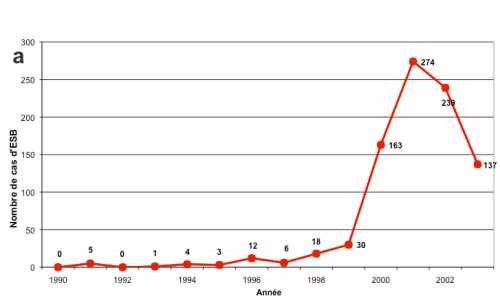

La mise sur le marché de tests dits rapides, réalisés de manière systématique sur l’encéphale des animaux morts et à l’abattoir, a été testée en France en 2000 et généralisée en 2001. Ce mode de dépistage a complètement modifié l’image qu’on avait de la situation en révélant l’ampleur du nombre d’animaux atteints, jusqu’à 274 en 2002. Une large part des animaux atteints était passée inaperçue jusqu’alors.

Surveiller certaines maladies sur le long terme suppose d’avoir des moyens simples, peu onéreux et standardisés de détecter les animaux malades ou les troupeaux atteints, ce qui pose de nombreuses questions techniques et d’organisation. Les principaux écueils tiennent au fait que toute surveillance fondée sur le dépistage par l’homme, qu’il soit éleveur ou vétérinaire, fait appel à un jugement et engendre invariablement des biais, au nombre desquels le degré de vigilance de l’opérateur qui dépend de l’intérêt qu’il porte à la maladie. Il est de ce fait souvent fait appel à des tests biologiques qui permettent de rechercher la présence d’infections de manière systématique et standardisée.

Une illustration tout à fait démonstrative peut être donnée par l’exemple de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou « vache folle ») (figure 1a). Le dépistage des animaux atteints a été introduit en France en 1990. Fondé dans un premier temps sur l’identification de suspects cliniques, conduisant à l’euthanasie et à la confirmation du diagnostic grâce à l’examen histologique de l’encéphale, ce mode de détection n’a permis de détecter au mieux que trente cas par an jusqu’en 1999.

L’exemple de l’ESB illustre la difficulté de mettre en place une surveillance fiable, à la fois sensible, spécifique et stable dans le temps et l’espace. Pourtant, ces qualités sont indispensables pour une vision correcte de la fréquence de la maladie et de son évolution. C’est la raison pour laquelle une large part de l’activité de surveillance consiste à améliorer les outils et les dispositifs, à analyser les performances des tests utilisables, à étudier la qualité et le degré de couverture des réseaux de surveillance.

Animal versus végétal

Les agents pathogènes évoluent vers de nouvelles formes virulentes

Si l’on retrouve dans le domaine végétal des situations comparables – il existe, par exemple, des viroses sur arbres fruitiers qui conduisent à des dispositifs de surveillance très largement fondés sur des tests de détection –, le problème de la surveillance est perçu de manière différente. Les agents pathogènes de plantes sont en grande majorité des champignons microscopiques – on compte plus de 8000 espèces –, et dans une moindre mesure des virus (500) et des bactéries (200). Ces parasites ont souvent évolué vers des formes très spécialisées, comme l’ont révélé les études de phylogénie.

Pathologies évolutives

S’il est relativement rare que de nouvelles maladies apparaissent, il est en revanche très fréquent que les agents pathogènes évoluent vers de nouvelles formes virulentes, capables d’infecter les variétés résistantes proposées aux agriculteurs.

Évolution des parasites

On a montré que la pyriculariose du riz, maladie dévastatrice causée par un champignon (Magnaporthe oryzae), est apparue il y a 5000 à 7000 ans suite au passage de l’agent pathogène d’un hôte sauvage du riz cultivé (Stukenbrock et al., 2007). À la fin des années 1980, au Brésil, ce même champignon est devenu pathogène pour le blé.

Une forme particulièrement importante de la vigilance exercée par les services techniques et les agences de recherche est le suivi de ces nouvelles formes virulentes dans les populations (Goyeau et al., 2006). En effet, si l’approche la plus prometteuse pour réduire l’utilisation des pesticides est la sélection de plantes résistantes aux parasites, l’homme joue avec un certain handicap : une dizaine d’années est encore souvent nécessaire pour sélectionner une nouvelle variété, alors que les parasites s’y adapteront assez facilement en trois à quatre ans.

Prévenir et conseiller

Une autre forme de surveillance consiste à estimer le risque annuel d’épidémie, sur le mode de ce qui se fait dans le cas de la grippe humaine – mais avec moins de moyens. En effet, la plupart des maladies des cultures sont récurrentes et réapparaissent chaque année, avec une importance directement liée aux conditions climatiques. Rien de tel qu’un hiver doux et un printemps précoce pour favoriser une rouille du blé. Il existe donc des modèles de prévision, fondés sur des variables climatiques, ainsi que des réseaux d’observations qui permettent aux techniciens de prévenir et de conseiller les agriculteurs.

Mécanismes de diffusion et de modélisation

Les approches sont empruntées à l’épidémiologie humaine

Un autre volet majeur de l’épidémiologie animale consiste à analyser les facteurs impliqués dans la transmission des maladies, entre animaux et entre troupeaux, ainsi que la diffusion des maladies dans l’espace et dans le temps. Dans ce domaine, les approches utilisées sont directement empruntées à l’épidémiologie humaine et reposent sur des études de terrain, des méthodes statistiques pour analyser ces données en tenant compte de la complexité des facteurs impliqués, et divers types de modélisation adaptés aux objectifs et aux données disponibles. Une bonne part de ces études repose néanmoins sur la qualité des données de surveillance qui permettent d’avoir accès aux animaux ou troupeaux atteints, sans biais de sur- ou sous-représentation de certains types d’animaux, troupeaux ou régions.

Le cas de l’ESB

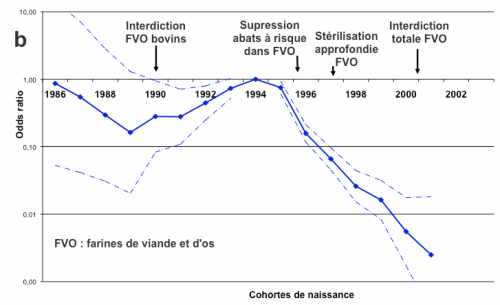

Différents types d’études mis en oeuvre sur l’ESB permettent d’illustrer la variété et la complémentarité des approches épidémiologiques utilisées. Un premier type d’études a été mené à l’échelle des vaches et des troupeaux, fondé sur la comparaison des conditions d’élevage entre vaches atteintes et vaches non atteintes choisies au hasard parmi des animaux nés la même année. Ces études cas témoins menées en France sur les cas d’ESB nés après l’interdiction des farines animales dans l’alimentation des bovins ont permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’alimentation des vaches était toujours la source d’infection de ces cas, par le fait de contaminations entre aliments fabriqués pour porcs ou volailles, dans lesquels les farines animales étaient toujours autorisées, et aliments pour bovins dans lesquels elles étaient interdites.

Approches complémentaires

Analyses spatiales

Des études sur l’ESB ont été menées à l’échelle de zones géographiques. Ces analyses spatiales ont été fondées sur l’hypothèse selon laquelle le risque ESB devait être spatialement superposé aux zones de chalandise des aliments du commerce d’une usine donnée si la source d’ESB était bien alimentaire et liée aux aliments de base utilisés et au procédé de fabrication. Ces études ont en effet montré un risque hétérogène d’ESB sur le territoire français, une fois pris en compte la structure de la population bovine (densité et types de production), et une relation statistique avec l’usage, dans les usines d’aliments du bétail, des farines animales pour les aliments destinés aux porcs et volailles.

Une approche complémentaire, fondée sur la modélisation statistique, a été menée à l’échelle de la totalité de la population bovine française. Elle a été réalisée entre autres avec un modèle âge-période-cohorte, pour tenir compte de la durée d’incubation longue et variable de cette affection, et décortiquer les effets année de naissance et âge à la maladie. Ces travaux ont permis d’estimer le moment à partir duquel le risque d’infection par l’ESB a diminué en France et d’analyser en regard les mesures de contrôle mises en place par les pouvoirs publics (figure 1b). Elles ont montré une forte décrue du risque pour les cohortes nées à partir de 1995, c’est-à-dire au moment du renforcement des mesures réglementaires fondées sur l’élimination des cadavres et des abats à risques de la fabrication des farines animales destinées aux porcs et volailles, et sur la stérilisation renforcée de ces farines. De fait, cette étude a montré que la diminution très forte du risque n’avait pas attendu l’interdiction totale de l’usage des farines animales pour les animaux de ferme, décrétée fin 2000.

De la plante au paysage

Dans le domaine végétal, il ne s’agit pas tant d’éradiquer une maladie que de diminuer de manière générale la sévérité des épidémies. La notion même de maladie est en effet assez différente dans les deux domaines. Si, dans la plupart des cas, un animal est soit sain soit malade, la notion de « plante malade » est en revanche plus difficile à définir. Une simple promenade dans la nature permet d’observer que la plupart des plantes ont des feuilles marquées de taches suspectes ou perforées de trous après le repas d’un insecte. Pourtant, la plante semble bien se porter et termine son cycle de vie sans difficulté.

Maîtriser le risque

Jusqu’à présent, le recours aux fongicides était la solution idéale. Elle n’est cependant pas applicable à toutes les situations. Par exemple, il n’y a pas de pesticide directement efficace contre les virus. La meilleure approche reste alors le contrôle sanitaire et l’élimination des plants ou des semences infectées, quand cela est possible. D’autre part, la volonté de réduire le recours aux intrants chimiques a conduit les chercheurs et les instituts techniques vers deux orientations complémentaires, d’une part l’adaptation du mode de conduite de la culture (par exemple en ajustant les dates de semis aux périodes de moindre risque) et d’autre part l’utilisation de variétés résistantes.

Variétés résistantes

La notion de « plante malade » est difficile à définir

La lutte génétique consiste à développer de nouvelles variétés résistantes par sélection, en faisant appel notamment à des caractères de résistance dits quantitatifs, qui ralentissent le développement du parasite sans l’empêcher totalement. Mais, au-delà de l’approche de sélection proprement dite, les recherches portent actuellement sur la meilleure manière d’utiliser les caractères de résistance génétique, en se fondant sur la notion centrale de diversité fonctionnelle. Pour des raisons de simplicité technique (mais aussi pour des raisons culturelles liées aux efforts d’amélioration des génotypes réalisés dans le passé), les parcelles cultivées sont semées d’une seule variété, c’est-à-dire, en général, de plantes d’un même génotype.

Une connaissance pour l’action

L’épidémiologie tient une place importante pour apporter des éléments de réponse aux grands enjeux actuels de réduction des pesticides (pour les plantes) et des médicaments (pour les animaux) en agriculture. L’objectif central de la discipline est désormais la maîtrise de la diffusion des maladies par des moyens non chimiques, dans un contexte de changement global et d’augmentation des échanges commerciaux.

La notion de « plante malade » est difficile à définir

Les travaux sont menés pour connaître et surveiller les risques de maladies ainsi que pour comprendre les mécanismes de transmission et de diffusion des agents pathogènes, en vue de proposer des moyens de prévention et de contrôle. Des études d’épidémiologie évaluative analysent par ailleurs l’impact de mesures de maîtrise, permettant une validation a posteriori.

L’objectif est la maîtrise de la diffusion des maladies par des moyens non chimiques

Les travaux d’épidémiologie sont menés en partenariat avec les acteurs de terrain, agriculteurs, organisations professionnelles agricoles et instituts techniques. Leurs résultats alimentent la réflexion et l’expertise auprès des pouvoirs publics, qui sont les gestionnaires du risque en ce qui concerne les maladies réglementées. Il existe par ailleurs d’autres niveaux d’action pour limiter les maladies non réglementées, depuis l’agriculteur jusqu’aux acteurs des filières de production et de commercialisation. Deux domaines connexes de l’épidémiologie requièrent en particulier d’être mobilisés pour raisonner sur l’action : d’une part l’économie, pour évaluer l’intérêt des démarches de prévention et de lutte contre les maladies pour les différentes catégories de protagonistes, et d’autre part la sociologie, pour analyser les attentes, les perceptions du risque et les logiques d’action individuelles et collectives.

Mélange de variétés

Le simple fait de mélanger trois ou quatre variétés pourvues de facteurs de résistance différents oppose aux épidémies une résistance très efficace, qui résulte non pas d’un gène particulier mais d’un effet de dilution des propagules du parasite, qui ne trouvent une plante sensible que dans un cas sur trois ou quatre. Un rapide calcul montre que le taux de multiplication du parasite est alors fortement diminué. Les chercheurs ont élaboré autour de cette idée de nombreux travaux, largement fondés sur la modélisation, associant dynamique des populations et évolution génétique (Mundt 2002, Keesing et al., 2006).

La question est désormais portée à l’échelle des paysages agricoles, dont on se demande s’il est possible de les organiser dans le sens d’une moindre connectivité vis-à-vis des transmissions de maladies (Papaïx et al., 2011). Les approches sont ici celles de l’épidémiologie du paysage (landscape epidemiology) et sont essentiellement basées sur la modélisation. Ainsi, la thématique de recherche cesse d’être purement biologique pour faire appel à la collaboration avec les sciences sociales ; en effet, il n’est pas envisageable de réfléchir sur l’organisation des paysages sans comprendre les contraintes organisationnelles des acteurs de terrains et, in fine, sans les associer à la démarche.

BIBLIOGRAPHIE■ Barnouin J., Sache Y. 2011. Les maladies émergentes chez le végétal, l’animal et l’homme : enjeux scientifiques et sociétaux, stratégies de détection et d’analyse, Paris, Quae Édition ■ Goyeau H., Park R., Schaeffer B., Lannou C. 2006. « Distribution of pathotypes with regard to host cultivars in French wheat leaf rust populations », Phytopathology (96:264–273). ■ Keesing F., Holt R. D., Ostfeld R. S. 2006. « Effects of species diversity on disease risk », Ecology Letters (9:485–498). ■ Mundt C. C. 2002. « Use of multiline cultivars and cultivar mixtures for disease management », Annual Review of Phytopathology (40:381–410). ■ Papaïx J., Goyeau H., Du Cheyron P., Monod H., Lannou C. 2011. « Influence of cultivated landscape composition on variety resistance : an assessment based on wheat leaf rust epidemics », New Phytologist (DOI : 10.1111/j.1469–8137.2011.03764.x). ■ Stukenbrock E. H., Banke S., Javan-Nikkhah M., McDonald B. A. 2007. « Origin and domestication of the fungal wheat pathogen mycosphaerella graminicola via sympatric speciation », Molecular Biology and Evolution (24:398–411). ■ Zadoks J. C. 1982. « Cereal rusts, dogs and stars in antiquity », Garcia de Orta Ser. Est. Agron., Lisboa (9:13–20). |