Michel BIGNON (34), le doyen

Ils ne savent que vaguement ce qui les attend :

- Une vie en caserne : dortoirs, lever et coucher au clairon, extinction des feux, uniforme, sorties contrôlées, …,

- Formation militaire : ordre serré, canon, armes diverses, … ,

- Formation encadrée : cursus, emploi du temps, seuls choix : langue, sport,

- Des professeurs respectables mais déjà âgés.

Selon le règlement du concours, l’école à pour but de former des élèves pour les services publics. Ils vont tous signer un engagement de 10 ans (dont les années d’école).1

Ils sont « entretenus et instruits » gratuitement. En cas de démission avant le terme de leur engagement ils doivent payer un dédit de 14 600 fr (9 900 €) par an soit prés de 20 000 €. Ils doivent apporter la preuve d’un versement au Trésor de 3 140 fr( 2 100 €) pour payer leur trousseau. En sont dispensés certains boursiers dont les pupilles de la Nation.

L’un de ces jeunes gens, Michel BIGNON X 34, aujourd’hui centenaire, décrit dans les lignes qui suivent ces 2 années passées à la Montagne Sainte Geneviève. Nous évoquerons ensuite sa carrière puis celle d’autres camarades.

Michel Bignon fait une remarque générale sur sa promotion : elle est « aplatie » en ce sens qu’il n’y avait pas d’élèves extraordinaires mais pas non plus d’élèves ayant du mal à suivre.Les moyennes des 229 admis sont en effet comprises entre 13,7 et 15,9.

Souvenirs de Michel Bignon à Polytechnique

Après les trois ans de taupe à La Flèche, l’admission à l’X était le « Graal ».

Il serait difficile à un jeune X de 2010 (et +) d’imaginer ce que pouvait être l’École en 1934.

On était encore au XIXe siècle ! Sur tous les plans, que ce soit le logement, les installations et équipements scientifiques, la nature de l’enseignement, les traditions et le mode de vie des élèves, bien peu de choses avaient changé depuis au moins un demi-siècle.

I : Le cadre matériel

L’École était encore sur la montagne Sainte Geneviève, dans les bâtiments style caserne du XIX° siècle, en cours de rénovation depuis quelques années

Le principal, le « Joffre », contenait en sous-sol les réfectoires (le Magnan), au rez-de-chaussée les salles d’étude. Un faux étage, le « sesqui », le séparait du premier étage où était le « binet de ser », point de contact direct avec le commandement. Aux étages suivants étaient les dortoirs, les caserts. Au fronton trônait la Berzé, la pendule à laquelle s’attache la légende du moineau de Berzélius : (Ce professeur de chimie aurait voulu démontrer la nécessité de la respiration en asphyxiant un moineau placé dans une cloche de verre où l’atmosphère était peu à peu raréfiée. À la demande des élèves émus, il lui aurait fait grâce. En reconnaissance, le moineau serait venu les jours de sortie se poser sur l’aiguille de la pendule marquant neuf heures du soir afin de donner aux élèves retardataires quelques instants de répit).

À chaque groupe d’environ 10 élèves étaient affectés une salle et un casert. Dans ce cadre spartiate se nouaient des amitiés solides : ainsi la salle 1 à laquelle j’appartenais en seconde année est-elle restée unie jusqu’à la mort de presque tous ses membres, malgré la dispersion causée notamment par la guerre.

Michel Bignon est le fumeur de pipe au 2e rang

Le second bâtiment de la cour, le « Foch », typique de l’architecture Umbdenstock, ne contenait qu’un amphi, le Poincaré, et des locaux communs comme les salles de dessin.

Dans l’amphi le plus ancien un vitrail, la « Poule aux œufs d’or », rappelait l’appréciation de Napoléon pour l’École. Outre les cours magistraux, c’est là que se tenaient quelques séances réunissant les deux promotions, comme la séance des cotes qui tomberait sans doute aujourd’hui sous le coup de la loi contre le ‘bizuthage’.

L’amphi de chimie, de construction récente, avait une allure plus moderne mais, comme les anciens, il n’était pourvu d’aucune des commodités aujourd’hui considérées comme indispensables. En particulier, pas plus que dans les autres, il n’y avait de micro, de sorte que la voix des professeurs était inaudible sauf des tout premiers rangs.

Les laboratoires étaient logés à l’étroit dans la partie arrière de l’École, vers la rue du Cardinal Lemoine. Le commun des élèves n’y avait accès que pour de rares travaux pratiques et les installations y étaient à peine du niveau d’un bon collège technique de nos jours.

Dans la cour se trouvaient quatre canons de 75 destinés à l’enseignement militaire dispensé par les sous-officiers d’encadrement.

II : L’enseignement

L’enseignement reposait presque exclusivement sur des cours magistraux professés en amphi La teneur en était reprise par les feuilles ronéotées qu’un employé (« le Printemps ») distribuait au fur et à mesure de l’avancement des amphis. Quelques cours étaient imprimés, notamment Umbdenstock. Seul Fabry était relié.

Les places dans l’amphi étaient imposées afin de permettre au surveillant (le « pitaine de ser »), d’identifier les fauteurs de trouble éventuels. Les derniers rangs, n’entendant rien, s’occupaient de leur mieux sans porter la moindre attention à ce qui se disait en bas. Seuls les premiers rangs participaient à l’exposé magistral, acceptant l’éventualité d’être appelés au tableau pour prouver qu’ils avaient compris ce qui se disait.

Il n’y avait pratiquement pas d’enseignement en petits groupes ni de travaux par équipes. (Quelques manips de chimie se faisaient par trois). La logique était d’obtenir un classement individuel puisque celui-ci déterminait l’ordre de choix des options de sortie.

Mais dans chaque salle un élève choisi parmi les premiers de la promotion (le ‘crotale’) était censé aider ses compagnons en cas de difficulté. C’est cette solidarité qui corrigeait en fait l’impersonnalité des cours.

Les quatre disciplines majeures, à savoir l’analyse, la mécanique, la physique et la chimie, étaient le fait d’une équipe de professeurs différente selon l’année de promotion et qui suivaient leurs élèves pendant les deux années de la scolarité.

Le directeur des études, M. Eydoux, était absent pour une raison à peine avouable : Il était retenu dans les geôles de Mussolini sous l’inculpation d’espionnage. Il avait inventé un singulier système de notation : Toute note inférieure à 8 était pénalisée de sa différence à 8. Ainsi la note 4 valait-elle zéro et la note zéro valait ‑8. Cela a failli me coûter mon diplôme de sortie car j’ai obtenu 2 = ‑4 en mécanique alors que je frisais déjà la limite minima exigée.

L’équipe professorale des promotions « rouges » (en ce temps là, les années paires), comportait des gloires, mais d’un autre temps.

En Analyse, Mr. Jacques Hadamard. (1865 – 1963) avait acquis un renom international en trouvant une solution de l’équation dite ‘des télégraphistes’ qui a une grande importance pour la transmission des signaux électromagnétiques. Mais l’antisémitisme de l’époque (mais oui !) faisait qu’à l’école Centrale, où il enseignait également, il était honteusement chahuté. A l’X, la présence à l’amphi du « pitaine de ser » limitait les dégâts, mais son cours passait allègrement au-dessus de la tête de la plupart d’entre nous. Et pourtant il savait se mettre à la portée de qui avait recours à lui. En 1955, donc âgé de 90 ans, il reçut une demande d’un ingénieur de USINOR qui voulait comprendre comment s’égalise la température des brames dans un four poussant. D’importantes économies pouvaient en résulter. Parmi plusieurs mathématiciens de renom consultés, il fut le seul à donner une réponse personnalisée et constructive. Je tiens cette anecdote de l’ingénieur intéressé.

En Mécanique Mr Jouguet ne m’a pas laissé de souvenir palpable, sinon le fait que je n’ai à peu près rien retenu de ce qu’il enseignait.

En Physique, Mr. Charles Fabry (1867 – 1945) est célèbre pour l’interféromètre qui porte son nom et qui avait permis l’expérience de Michelson-Morley. Mais son cours, que j’ai conservé, était très loin des découvertes de l’époque : 1933 est en effet l’année de la découverte du neutron par Chadwick. Il avait pour suppléant Mr Bricout et pour assistant M. Leprince-Ringuet (né en 1901) qui apportait un peu de jeunesse mais n’enseignait pas, jusqu’en 1936 où il lui succéda.

En Chimie, Mr Georges Darzens (1867 – 1954) était connu pour ses découvertes en parfumerie, qui lui avaient permis d’épouser l’héritière de L.T Piver. Les parfums de cette marque étaient très tenaces. Rêve d’Or et Pompéia étaient les plus populaires, mais pas des plus distingués, c’est une litote. Le « Trèfle Incarnat » (salicylate d’amyle) avait réjoui nos grand-mères. Mais Darzens avait réussi à étudier la réaction qui porte son nom et à établir la structure moléculaire de l’ionone, principe odorant de la violette, ce qui était un exploit avec les moyens de l’époque. Son cours était essentiellement anecdotique (Au chapitre du cuivre, les plumes rouges du Turaco ou mangeur de bananes doivent leur couleur à un pigment qui en contient !).

Dans les disciplines communes, le doyen était le professeur de mathématiques appliquées, Maurice d’Ocagne (1862 – 1938). Il était l’inventeur de la « nomographie », une méthode de calcul par abaques qui pouvait rendre de grands services puisqu’il n’y avait alors comme autres moyens que la règle à calcul ou la table de logarithmes. Il avait été page de la reine Hortense.

Le plus haut en couleur était Mr Umbdenstock (1866 – 1940), le professeur d’architecture. Son cours imprimé est une merveille de dessin que j’ai soigneusement gardé car il marque une époque. Mais « Um » était d’un naturel colérique que les élèves s’amusaient à exciter pour entendre ses tirades flamboyantes sur ses concurrents architectes. On lui devait, dans l’École, des bâtiments neufs : Outre le Foch, la tour qui porte son nom sur le square Monge et d’autres, encore en cours de construction, sur la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. La présence de ce chantier facilitait grandement les excursions nocturnes, le « Bêta ».

Le plus terne était le professeur de langues (j’ai même oublié son nom) qui couvrait à la fois l’anglais et l’allemand. Dans cette dernière langue j’en savais autant sinon plus que lui.

Le plus conventionnel était le professeur d’économie, M. François Divisia (1889 – 1964). Il nous aurait presque fait croire, mais y croyait-il lui-même, que le monde de l’économie se met en équations et obéit aux lois mathématiques fondées sur l’hypothèse d’un fonctionnement rationnel.

Le plus absent était Mr Laurens (1885 – 1954) qui était censé diriger le dessin. Je ne l’ai jamais vu. Il y avait pourtant des scènes cocasses comme les séances de nu sur de beaux athlètes de la garde républicaine, et une excursion en train de banlieue au parc de Saint-Cloud pour y faire le panorama de Paris.

Quelques enseignements secondaires méritent cependant d’être mentionnés :

La littérature, avec M. Tuffrau dont je n’ai retenu que la calvitie (Pousserais-tu, O poil de son crâne, pousserais-tu si on t’arrosait !) et l’obligation, faite aux bizuths par les Anciens, d’introduire subrepticement dans leur première dissertation le nom d’un camarade (pour nous, de Sauville de la Presle).

L’astronomie, avec M. Perrier, successeur du général Ferrié (celui-là même qui avait installé le premier émetteur de TSF sur la Tour Eiffel). C’était très élémentaire, on ne parlait pas encore de l’expansion de l’Univers, pourtant découverte depuis près de 10 ans.

L’épure (M. Emanaud). Mon binôme et ami Maurice Berger était d’une maladresse incroyable dans cette discipline. Nous avions fait un arrangement où je lui faisais ses épures avec garantie d’une note au moins égale à 15 sur 20, et il me rémunérait « au franc le point ». Ce n’était pas si évident qu’il y paraît car les données du travail étaient différentes pour chaque élève.

Les sports se pratiquaient au stade Charléty et la natation à la piscine des Tourelles. On s’y rendait individuellement en métro.

L’équitation : L’École proposait la pratique facultative de l’équitation qui se faisait sur le polygone de Vincennes. Deux reprises consécutives se déroulaient en début d’après-midi le jeudi, et il était le plus souvent possible de participer aux deux en prenant la place d’un camarade inscrit mais désisté. Ce lieu évoque pour moi un souvenir tragique car un élève y avait trouvé la mort en 1911, emporté par un cheval emballé et décapité par un fil de fer. Il se nommait Jean Rimailho et il était le fils unique du célèbre colonel, co-créateur du canon de 75 et parrain de mon père.

Les traditions, la vie à l’École

Les premières journées à l’École étaient consacrées à la découverte de ce que serait la vie d’internat pour les deux années suivantes. Tandis que se déroulaient quelques « brimades », assez anodines et naïves (la petite bergère, la salade de grolles etc.), on apprenait à se connaître, à comprendre le système des appels, à utiliser un argot vieillot mais coloré que je crois aujourd’hui largement oublié, et à respecter le « code X », charte censée assurer la dignité de l’École par la bonne conduite de tous.

Ayant signé un engagement militaire, les X avaient le statut d’un soldat du rang et percevaient une solde : 25 centimes (0,17€) par jour ! La tradition voulait que cet argent soit remis à la caisse des élèves pour servir à des buts de solidarité. Ils percevaient aussi du tabac, du gris à grosse coupe, ou des cigarettes, tous deux assez grossiers.

Il fallait apprendre aussi les rudiments de l’instruction militaire, la marche au pas, le port et le maniement de l’épée ou « tangente », pièce obligatoire de l’uniforme de sortie. Si on n’en a pas l’habitude, cet accessoire a une fâcheuse tendance à faire un croc-en-jambe à celui qui le porte. Il fallait attendre quelques semaines avant d’être considéré comme apte à recevoir l’autorisation de sortie.

Et au bout de quelque temps l’École pouvait figurer dignement dans les cérémonies traditionnelles, comme le défilé du 14 juillet et la réanimation de la flamme du Souvenir, à l’Arc de Triomphe. Étant Pupille de la Nation, je fus celui auquel cet honneur fut attribué.

Plus tard, un début d’instruction sur le maniement des canons de 75 se faisait dans la cour. À une question, insidieuse il est vrai, posée par un élève il fut répondu que l’inertie de la masselotte ne se démonte qu’au parc !

Quelques journées émaillaient le cours de l’année.

J’ai conservé dans mes documents personnels plusieurs cahiers où l’on trouve respectivement :

- Le laïus du cocon lambda : Il s’agissait de mettre dans un discours de longueur raisonnable tous les noms (ou leur approximation phonétique) des camarades entrés dans la nouvelle promotion.

- La séance des cotes : Quelques élèves ayant un physique ou un caractère marquant y étaient soumis devant les promotions réunies à des épreuves fantaisistes, toujours sans méchanceté sinon sans verve.

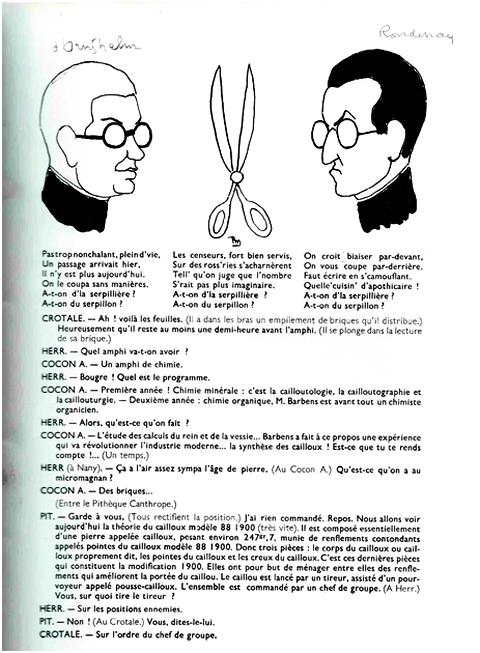

- La revue « Barbe » pour le 4 décembre, fête de la sainte patronne des artilleurs. C’était une revue, assez peu respectueuse, des événements survenus dans l’année précédente au corps des enseignants ou de l’administration militaire. Celle de 1935 avait pu utiliser les airs d’une revue américaine à grand succès, confiés à notre ami Aubert par le compositeur Irving Berlin lui-même. Elle est illustrée de portraits dus à Pierre Maurice, d’une fidélité étonnante.

- Le Point Gamma, fêtant l’équinoxe de printemps. Ce jour-là, l’École est ouverte sur invitation à un public extérieur que l’on reçoit dans des « binets », salles décorées par les élèves avec musique, danse et réjouissances diverses. La pièce de théâtre de nos cocons Gordien et Noyau, appelée « Analysis Situs ». Ce nom désigne ce qu’on appelle maintenant la Topologie et c’était pour nous une discipline assez absconse, mais c’était surtout une façon humoristique de mettre en scène quelques figures marquantes de la hiérarchie et du corps enseignant.

Quelques anecdotes :

Il était de coutume, en été, lorsque les fenêtres sont ouvertes, de lancer un « jodot balistique ».

C’était une bombe en papier plié attachée à une ficelle et remplie d’eau que, par une trajectoire compliquée, on arrivait à faire éclater au plafond de l’étage au-dessous. Mais un jour de juin 1936 une bombe de ce genre, mal lancée, a poursuivi son chemin vertical jusqu’à la sortie de l’escalier du rez-de-chaussée. Or à ce même instant sortait par cet escalier … le Général Hachette, commandant de l’École. L’engin est passé sous son nez, à moins de 10 cm, et lui a aspergé les pieds. Il a aussitôt foncé dans l’escalier pour chercher l’auteur de la tentative, mais il a vite compris qu’il ne pouvait pas punir. En effet si c’était intentionnel c’était le Conseil de Guerre, et si ce ne l’était pas il n’y avait pas de punition adéquate. Il a donc quitté les lieux en feignant d’ignorer ce qui s’était passé. J’étais dans les suspects potentiels, et nous avons mis son geste à l’honneur d’un courageux discernement.

C’était une bombe en papier plié attachée à une ficelle et remplie d’eau que, par une trajectoire compliquée, on arrivait à faire éclater au plafond de l’étage au-dessous. Mais un jour de juin 1936 une bombe de ce genre, mal lancée, a poursuivi son chemin vertical jusqu’à la sortie de l’escalier du rez-de-chaussée. Or à ce même instant sortait par cet escalier … le Général Hachette, commandant de l’École. L’engin est passé sous son nez, à moins de 10 cm, et lui a aspergé les pieds. Il a aussitôt foncé dans l’escalier pour chercher l’auteur de la tentative, mais il a vite compris qu’il ne pouvait pas punir. En effet si c’était intentionnel c’était le Conseil de Guerre, et si ce ne l’était pas il n’y avait pas de punition adéquate. Il a donc quitté les lieux en feignant d’ignorer ce qui s’était passé. J’étais dans les suspects potentiels, et nous avons mis son geste à l’honneur d’un courageux discernement.

Courageux, en effet, car en juin 1936 la situation était délicate en France avec la prise du pouvoir par le « Front Populaire » et l’agitation politique qui s’ensuivit. La cour des élèves a servi de casernement à des troupes appelées de province en renfort des « forces de l’ordre ». Et nous avons eu une visite très protocolaire, celle du Maréchal soviétique Tukhatchevski qui voulait voir comment on peut concilier un statut militaire avec un enseignement scientifique de haut niveau. Pauvre maréchal ! L’année suivante, après son retour en URSS, Staline qui le trouvait trop populaire dans l’armée l’a fait torturer puis assassiner par le NKVD.

Pendant ce temps se déroulaient les examens de sortie ou Exam‑G. Dire que je n’y ai pas brillé serait une litote, surtout en mécanique où j’ai été victime du « blackout ». Plus rien ne sortait de mon cerveau fatigué. L’examinateur, M. Got, a eu la bonté de m’épargner le Zéro éliminatoire et pourtant mérité. Mais malgré une très bonne note de physique auprès de M. Becquerel, (non, pas celui qui a découvert la radioactivité, mais son fils) mon total de notes était dangereusement proche du minimum exigé pour le diplôme.

Or la crise de 1929 était encore proche et il n’y eut en 1936 qu’une trentaine d’emplois dans les grands corps d’État. Dix années de service étaient exigées pour compenser la gratuité des études. On pouvait y échapper par une indemnité fixée à 30 000 francs (env. 20 000 €). Nul de nous n’avait cette somme et aucune entreprise n’était disposée à la payer du fait de la récession. Seule l’armée2 offrait une issue à cette situation, de sorte que je me suis vu affecté à l’École l’Application de l’Artillerie, à Fontainebleau.

Peu avant la sortie de l’École, la société de chemins de fer PLM (Paris, Lyon, Méditerranée) a proposé à quelques élèves un stage de conduite des locomotives. C’était assez ambigu, car on pouvait y voir un moyen de se prémunir contre les grèves de cheminots, fréquentes avant la création de la SNCF. Pourtant les chauffeurs et mécaniciens qui nous ont reçus se sont montrés aimables et prêts à nous transmettre leur savoir.

Nous étions basés à la gare de Villeneuve Saint Georges, d’abord pour recevoir l’instruction sur les signaux et les règles de sécurité, puis pour accompagner les équipages de quelques convois. Ce métier était alors malpropre, fatigant voire dangereux.

Sale : C’étaient les rames « réversibles » qui desservaient les lignes de grande banlieue, pour nous Nemours et Malesherbes. La locomotive portait une réserve de charbon et restait toujours dirigée vers le Sud. Au retour elle était en queue du train, pilotée par télécommande depuis le dernier wagon du train. Mais le travail du chauffeur restait nécessaire. Le charbon était alors devant lui, projeté par la marche du train. On en sortait couvert de poussier, tel un mineur de fond.

Dangereux : Les machines du type 231 D manquaient d’entretien. Une fois, au retour de Malesherbes, quelques briques de la voûte du foyer se sont mises à tomber dans le feu. Or, peu de temps auparavant, une machine du même type avait eu un accident spectaculaire Toute la voûte s’étant écroulée, la chaudière est tombée dans le feu, la vapeur fusant des tuyaux arrachés a projeté le corps de la machine par-dessus les lignes télégraphiques jusque dans un champ à 50 mètres de là, sans que personne ne soit blessé. On comprendra que nous n’étions pas rassurés.

Difficile : Le « débranchement » par gravité. Pour trier les wagons de marchandises, on constitue un convoi sans aucun attelage puis on le pousse lentement vers une butte d’où les wagons redescendent, un par un, vers les aiguillages qui les mènent vers le convoi qu’ils doivent rejoindre. La vitesse de la machine qui pousse est difficile à régler pour que les aiguilleurs aient le temps d’agir sans toutefois les faire attendre. Les quolibets pleuvent sur le mécanicien.

Forte expérience du monde du travail.

t après l’école ?

Il a choisi l’Artillerie. Envoyé en formation à l’école de Fontainebleau, ce qu’il a appris de l’art de commander est son meilleur acquis. Il y a vécu avec des camarades qui auront un destin exceptionnel tels que A. Rondenay X 33.

Intéressé par les langues autres que l’anglais et l’allemand qu’il maitrisait parfaitement, il a choisi,pour pratiquer l’arabe, des troupes tunisiennes. Au début de la guerre son unité fut envoyée au Liban.

Fidèle à son engagement dans l’armée, il participa aux combats contre les anglais. L’armistice signé par le général Dentz avec les anglais lui permit de rentrer en France.Il fut envoyé dans les troupes méharistes basées à In Salah.A la fin de la guerre d’Afrique son unité prit la relève des troupes de Leclerc.

Fin 1946 la démobilisation entraina une réduction du corps des officiers et il lui fut proposé une retraite anticipée. Sollicité par Leprince-Ringuet, il jugea que ses connaissances scientifiques n’étaient pas à la hauteur d’une carrière de physicien. Un nouveau départ fut favorisé par la rencontre avec un industriel, Paul Heurtey, un pionnier de l’ingénierie industrielle en France.

Sans compétence particulière mais muni de son bagage de polytechnicien et de sa bonne connaissance des langues, il fut chargé d’évaluer et de choisir des procédés pour la sidérurgie et le pétrole principalement aux États-Unis.C’est ainsi qu’il a participé à la création de l’usine de Lacq, qu’il a travaillé, avec Georges Besse, sur Pierrelatte et fourni de nombreuses installations sidérurgiques, pétrolières et chimiques. Il met en place l’informatique de Heurtey dés les années 60 avec le premier IBM 360 installé en France. Il finit sa carrière active comme délégué général de l’AFDES (développement de l’énergie solaire).

Il est père de 6 garçons, a 14 petits enfants, 14 arrières-petits enfants.

Il suit l’évolution de l’école et apprécie tout ce que le déménagement à Palaiseau a apporté à la qualité de la formation polytechnicienne. Il soutient l’action de la Fondation pour l’avenir de l’école.

Service de la Nation, compétence scientifique pour appréhender des techniques novatrices et volet international : une carrière « polytechnicienne ».

________________________________________________

1. Les élèves mineurs (la plupart) doivent avoir l’autorisation écrite de leur père. Si elle est signée par la mère, un certificat de décès du père doit être joint !

2. 70% des X 34 ont choisi l’armée, 10% les ing. militaires et 6% ont démissionné.