Mon dictionnaire australien

Aborigène

Voici la dure rançon de l’ordre alphabétique : voulant évoquer quelques impressions australiennes venues de mes divers voyages dans ce lointain pays, et ayant pris le parti de présenter une vingtaine de termes sous la forme d’un modeste dictionnaire, presque » amoureux « , je suis conduit à commencer par » aborigène « . Difficile !

Difficile, car le discours que l’on peut tenir sur ce sujet ne peut guère être totalement objectif : nous ne pouvons évidemment pas absoudre les colonisateurs du continent, pour l’attitude qu’ils ont eue si souvent au XIXe siècle et encore au XXe, expulsions, massacres, déportations, enlèvements d’enfants, maltraitance, exposition aux maladies et à l’alcool, le tout sous-tendu par un sentiment de mépris et de suprématie bien plus que par l’admiration béate vouée au » bon sauvage « . Et puis, nous ne pouvons guère nier quelques progrès législatifs ou réglementaires, des restitutions de territoires ou de sites sacrés, des jugements revenant sur des expropriations (pendant des décennies la justice australienne a nié que les aborigènes aient été » expropriés » de leurs territoires sous le prétexte incroyablement astucieux et hypocrite que, nomades, ils ne possédaient pas de terre et que celle-ci était donc res nullius, et qu’il suffisait d’y planter un drapeau comme Cook ou y délimiter un champ par quatre bornes pour la faire sienne !).

Alors… faut-il être révolté quand on voit à Alice Springs des familles aborigènes camper dans un lit de rivière desséchée, en un état de pauvreté apparente et d’éthylisme impressionnant ? Ou faut-il accepter pour argent comptant les documentaires publicitaires vous présentant des enfants » abos » suivant des cours scolaires grâce à l’Internet et soignés dans le » bush » par l’intervention des » flying doctors » ? Ou même leur expliquant comment créer une microentreprise ? Et admirer à juste titre les peintures aborigènes ?

Le journaliste américain Bill Bryson, racontant ses Chroniques australiennes, consacre un grand passage aux Aborigènes, se renseignant sur leur histoire, remontant à la préhistoire même, leur démographie, la législation, etc., pour conclure : » Puis j’ai fait ce que font la plupart des Australiens blancs, je me suis plongé dans mon journal, j’ai bu mon café, et les Aborigènes me sont devenus invisibles. »

Banksie

Sir Joseph Banks, le grand naturaliste qui accompagna Cook, trouva les fleurs de la côte australienne si nombreuses et si étonnamment nouvelles qu’il appela » Botany Bay « la baie, proche de l’actuelle Sydney où accosta Endeavour - c’était comme une anticipation des superbes jardins botaniques que proposent toutes les villes australiennes !

Sir Joseph Banks, le grand naturaliste qui accompagna Cook, trouva les fleurs de la côte australienne si nombreuses et si étonnamment nouvelles qu’il appela » Botany Bay « la baie, proche de l’actuelle Sydney où accosta Endeavour - c’était comme une anticipation des superbes jardins botaniques que proposent toutes les villes australiennes !

Si Banks a mérité d’être nommé » the father of Australia « , par tout l’investissement intellectuel qu’il a suscité sur ce pays, et si sa fonction de président de la Royal Society l’a conduit à jouer un rôle majeur dans le développement des sciences en Europe au XVIIIe et au XIXe siècle, c’est plutôt par ses fleurs que j’aimerais vous le présenter – les banksies.

J’ai le souvenir d’un extraordinaire voyage au nord de Perth, en » Western Australia » – au printemps, donc en septembre (toujours cette inversion !) ; nous roulions vers les Pinnacles, vaste étendue de sable hérissée d’aiguilles de calcaire hautes de deux à trois mètres, à l’ombre desquelles des kangourous se cachent le soir ; et nous avons traversé, entre vignobles et prairies, de vastes étendues d’immortelles jaunes, de » pattes de kangourous » rouges et vertes, de pois du désert de Stuart, d’orchidées polychromes ou de gommiers. Et, bien sûr, des banksies de différentes espèces, il y en aurait quarante et une variétés, les fleurs ont souvent une forme de balai-brosse pour nettoyer l’intérieur des bouteilles, et certaines portent d’ailleurs le nom de » bottle brush « . Redouté, lorsqu’il travaillait à la Malmaison pour l’impératrice Joséphine, a peint les spécimens rapportés par les survivants de l’expédition d’Entrecasteaux ou par Hamelin, le second de Baudin. Et si vous n’avez pas l’occasion de partir vers l’Australie, regardez donc les livres de botanique ou visitez » the Kew Gardens » à Londres.

Blue Pyrenees

Cette dénomination n’est-elle pas attrayante : les Pyrénées bleues ? Is not it ?

Cette dénomination n’est-elle pas attrayante : les Pyrénées bleues ? Is not it ?

À l’issue d’un séminaire tenu à Melbourne et dans la ville – minière – souvenir de Ballarat, où sociétés françaises et australiennes, grandes ou petites, échangeaient des informations et des projets sur les techniques métallurgiques et minières, nos hôtes de l’État de Victoria ont offert à chaque Français quelques bouteilles de » Blue Pyrenees » : un vin rouge de cet État, était-ce un merlot ou un cabernet ?

Étrange connection franco-australienne ! Le » surveyor » Mitchell avait donné le nom de » Pyrénées » à un massif montagneux au nord de ce qui n’était encore que la bourgade de Melbourne, parce qu’il lui rappelait la chaîne aperçue lors d’un séjour en France.

Un peu moins de deux cents ans plus tard, des entreprises françaises, s’apercevant de la qualité potentielle des vins australiens, et aussi du dynamisme concurrentiel de leurs œnologues, se sont décidées à investir massivement dans ce pays : on trouve ainsi leur signature dans tous les États vinicoles australiens, de l’Est à l’Ouest. Signature parfois discrète : l’un des vins les plus vendus en Grande-Bretagne, dont la publicité vous précise » on the top was one drop « , est ainsi une conquête franco-australienne, un produit où se mélangent des technologies, où convergent des savoirs, où progressent ensemble des pays bien éloignés.

Fraser Island

Lors d’un passage en Australie en 2001, les premières pages des titres des journaux étaient consacrées à un drame survenu à Fraser Island, une île située à trois cents kilomètres au nord de Brisbane : deux ou trois dingos y avaient agressé, et mordu à mort, des enfants dont la famille campait dans la belle nature sauvage.

On retrouva les bêtes, on les tua : photo dérisoire en gros plan, à la une, du policier debout, son gibier à ses pieds, » he killed the killer « . Mais drame, évidemment, pour les familles, et interrogations sur les comportements à avoir dans » the wilderness « .

Pour ma part, j’ai vu des dingos – parfois faméliques et faisant les poubelles des motels des petites villes ; parfois gras et bien portants, portant orgueilleusement leur état de dingo, » canis lupus dingo « .

Mais Fraser Island c’est aussi, comme son nom l’indique, l’île où firent naufrage quelques passagers du Stirling Castle, dont James et Elisabeth Fraser. C’était en 1836. Ils n’arrivent pas à sauver grand-chose des soutes du bateau, des aborigènes surviennent, dans l’incompréhension ou peut-être la vengeance d’anciennes persécutions, certains des naufragés sont massacrés, dont le capitaine Fraser.

En repartant, les indigènes emmènent Elisabeth, et commence pour elle un long cheminement de souffrances et d’initiation, de marches douloureuses et d’obéissance forcée. Elisabeth, perdant peu à peu ses réflexes et son costume de lady anglaise, devient la femme à » la ceinture de feuilles » que raconta le prix Nobel de littérature Patrick White. Le happy end final (Elisabeth sauvée par un » convict » et ramenée chez des colons ou des officiels), même s’il est conforme à la vérité historique, paraît comme la fin d’un sortilège somme toute enchanteur, celui d’une sorte de compréhension peut-être possible qui va bien au-delà du syndrome de Stockholm. Un bien beau livre. Une bien belle et sauvage histoire, sauvage comme les dingos – comme certains dingos.

Gallipoli

Il y a, à Canberra, un grand bâtiment souvenir intitulé » Australian War Memorial « . Lors de ma première visite à Canberra, une cinquantaine de cacatoès blancs à crête jaune (sulphur – crested cacatoès) jacassaient autour avec irritation, et ce bruit était assez incongru autour d’un mémorial où l’on sent avec force la naissance d’une nation, autour de la liste de tous ses combattants tombés au champ d’honneur, plus de cent mille – surtout en 14–18. Le moment le plus déterminant de cette guerre, pour les Australiens, fut sans doute celui où ils purent combattre sous leurs propres couleurs, celles de l’Anzac, » l’Australian and New Zealand Army Corps » : cela se passa à Gallipoli, dans les Dardanelles, et si la manière dont ce corps fut utilisé par l’état-major britannique donne encore lieu, aujourd’hui, à polémique, elle fut peut-être aussi un élément de prise de conscience : d’abord bagne puis colonie, l’Australie sera désormais une nation.

Il y a, à Canberra, un grand bâtiment souvenir intitulé » Australian War Memorial « . Lors de ma première visite à Canberra, une cinquantaine de cacatoès blancs à crête jaune (sulphur – crested cacatoès) jacassaient autour avec irritation, et ce bruit était assez incongru autour d’un mémorial où l’on sent avec force la naissance d’une nation, autour de la liste de tous ses combattants tombés au champ d’honneur, plus de cent mille – surtout en 14–18. Le moment le plus déterminant de cette guerre, pour les Australiens, fut sans doute celui où ils purent combattre sous leurs propres couleurs, celles de l’Anzac, » l’Australian and New Zealand Army Corps » : cela se passa à Gallipoli, dans les Dardanelles, et si la manière dont ce corps fut utilisé par l’état-major britannique donne encore lieu, aujourd’hui, à polémique, elle fut peut-être aussi un élément de prise de conscience : d’abord bagne puis colonie, l’Australie sera désormais une nation.

Gould

John Gould est sans doute le plus grand ornithologue britannique. Au cours de sa longue vie (1804−1881), ce fils de jardinier est devenu taxidermiste, naturaliste, dessinateur ; bientôt éditeur d’ouvrages, employant d’autres dessinateurs (dont son épouse) pour proposer par souscription à des amateurs fortunés des livres ou des collections successives, les trogons, les oiseaux de Grande-Bretagne, d’Asie, d’Europe, les toucans, les oiseaux-mouches, les oiseaux de Nouvelle-Guinée, etc.

Son appétit et son ambition, de reconnaissance comme d’argent, le conduisent en 1838 à entreprendre avec son épouse Elisabeth un long voyage en Australie, pour en repérer et dessiner toute l’avifaune – et, tant qu’à faire, les mammifères. D’où les huit volumes in folio de The birds of Australia, parus de 1848 à 1869, 681 lithographies coloriées à la main ; et un peu plus tard The Mammals of Australia.

Son appétit et son ambition, de reconnaissance comme d’argent, le conduisent en 1838 à entreprendre avec son épouse Elisabeth un long voyage en Australie, pour en repérer et dessiner toute l’avifaune – et, tant qu’à faire, les mammifères. D’où les huit volumes in folio de The birds of Australia, parus de 1848 à 1869, 681 lithographies coloriées à la main ; et un peu plus tard The Mammals of Australia.

Les ouvrages complets de Gould ne sont plus accessibles que lors des ventes de Sotheby’s ou Christie’s ; mais des planches sont disponibles, de-ci, de-là. Il m’arrive à Melbourne ou à Sydney d’aller fouiller chez les marchands d’estampes, par exemple au troisième étage de l’amusant Q.V.B., le Queen Victoria Building. J’y trouve quelque portrait de chauve-souris, et je vérifie si l’image ressemble à la réalité, celle qui se suspend dans les arbres du Jardin Botanique. J’ai aussi trouvé quelques dessins de galahs roses, oui, Gould les a représentés avec fidélité, les voir sur les arbres présente l’avantage d’entendre aussi leur piaillement peu harmonieux, de les voir se disputer des restes de graines, d’admirer toute la troupe s’envoler tout à coup vers les branches d’un mulga.

Griffin

Walter Burley Griffin me paraît mériter de figurer dans le Panthéon des bâtisseurs de l’Australie. Il ne s’agit pourtant pas d’un Australien, et c’est presque par hasard que cet Américain, né à Chicago en 1876, eut à faire, ou affaire, avec un projet australien : » the federal capital competition « , le concours pour dessiner le plan général et superviser l’exécution d’une nouvelle capitale à créer, » quelque part au milieu entre Melbourne et Sydney « .

Griffin et son épouse, Marion, avaient fait leurs études et leurs premières armes dans le dynamisme constructeur qui succéda au grand incendie de Chicago (1871) et à la réalisation de l’Exposition universelle de 1893. Ils furent grandement influencés par les architectes qui bâtirent les buildings encore aujourd’hui célèbres de la ville ou de ses environs, de Sullivan à F.L. Wright. Ils avaient aussi suivi les travaux d’extension de Washington, englobant ou » dépassant » les plans dessinés par L’Enfant en 1792.

Griffin et son épouse, Marion, avaient fait leurs études et leurs premières armes dans le dynamisme constructeur qui succéda au grand incendie de Chicago (1871) et à la réalisation de l’Exposition universelle de 1893. Ils furent grandement influencés par les architectes qui bâtirent les buildings encore aujourd’hui célèbres de la ville ou de ses environs, de Sullivan à F.L. Wright. Ils avaient aussi suivi les travaux d’extension de Washington, englobant ou » dépassant » les plans dessinés par L’Enfant en 1792.

C’est dire que le projet australien, connu par le couple Griffin un mois avant son mariage, leur fournit une bonne occasion de travailler ensemble, qui ne tente rien n’a rien, » Walter had the ideas but Marion had the will « , Walter était davantage urbaniste et Marion un excellent peintre, dont les dessins aquarellés pour Canberra convainquirent le jury.

Les visiteurs de Canberra peuvent y trouver une excellente exposition sur les données du concours, les projets concurrents dont celui du Français Alfred Agache, les évolutions du plan initial. Les historiens de l’urbanisme aimeront comparer ce projet de ville ex nihilo aux expériences de Saint-Pétersbourg, Washington, Brasilia, ou pourquoi pas de nos villes nouvelles. Les philosophes y mettront, aussi, une pincée de réflexions sur la cité idéale, je leur donne rendez-vous à Arc-et-Senans.

Canberra, pour les uns, c’est une cité dans la nature, une ville jardin, un paysage sans fin avec des monuments modestes mais de caractère. Pour d’autres, c’est une ville de fonctionnaires et d’ennui profond, personne dans les cafés pour se saouler à la Foster’s avec vous. Pour ma part, même si j’apprécie aussi la Foster’s (une bière à consommer avec modération), j’aime Canberra.

Hyacinthie

Pour mémoire : j’ai raconté dans un bulletin de la Sabix, numéro trente et un, mon » voyage en Hyacinthie » et ma fascination pour le camarade polytechnicien Hyacinthe de Bougainville, X 1799, deux fois voyageur en Australie comme aspirant puis responsable d’expédition autour du monde. Vous retrouverez dans ce travail un hommage à tous les Français qui, à partir de 1780, depuis La Pérouse – jusqu’à Dumont d’Urville et en passant par d’Entrecasteaux, Baudin, Freycinet, Duperrey, Hyacinthe » fils de l’autre « , Laplace, Vaillant, etc., ont fait la place de la France en Océanie et ont tous touché l’Australie en y laissant des traces.

Pour mémoire : j’ai raconté dans un bulletin de la Sabix, numéro trente et un, mon » voyage en Hyacinthie » et ma fascination pour le camarade polytechnicien Hyacinthe de Bougainville, X 1799, deux fois voyageur en Australie comme aspirant puis responsable d’expédition autour du monde. Vous retrouverez dans ce travail un hommage à tous les Français qui, à partir de 1780, depuis La Pérouse – jusqu’à Dumont d’Urville et en passant par d’Entrecasteaux, Baudin, Freycinet, Duperrey, Hyacinthe » fils de l’autre « , Laplace, Vaillant, etc., ont fait la place de la France en Océanie et ont tous touché l’Australie en y laissant des traces.

Dans le port tasmanien de Hobart, un bateau français portant le beau nom de L’Astrolabe est à quai quand le déroulement des saisons ne lui permet pas d’aller affronter les glaces de terre Adélie.

Kalgoorlie

Au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, la collection de cristaux et minéraux présente de superbes pépites d’or ; l’une des plus grosses provient de Kalgoorlie, petite ville de Western Australia où m’amena un déplacement d’ingénieur des Mines : on n’y chassait plus la pépite au flair, mais on y traitait les stériles pour extraire quelques epsilons d’or de gigantesques collines de minerai déjà traité – et cela fonctionnait.

Au Muséum national d’histoire naturelle à Paris, la collection de cristaux et minéraux présente de superbes pépites d’or ; l’une des plus grosses provient de Kalgoorlie, petite ville de Western Australia où m’amena un déplacement d’ingénieur des Mines : on n’y chassait plus la pépite au flair, mais on y traitait les stériles pour extraire quelques epsilons d’or de gigantesques collines de minerai déjà traité – et cela fonctionnait.

Il y eut, en Australie, plusieurs ruées vers l’or, Ballarat (1851), Bathurst (1851), Kalgoorlie (1893). Autant de villes, non pas fantômes aujourd’hui, mais muséales, avec hôtels et saloons à l’ancienne mode et galeries de mines reconstituées ; avec marchands de souvenirs aussi, poudre d’or ou pépites, on vous les vend au poids, témoins modestes du potentiel minier de ce continent plein de charbon, d’uranium, d’or, de nickel, de pétrole, et j’en passe, où des sociétés françaises ont parfois su se placer.

Kangaroo Island

Les Australiens disent » kangaroo » pour leur kangourou, et les Australiens appellent toujours Kangaroo Island une petite île située au sud d’Adélaïde, à vingt minutes d’avion, qui porta pendant quelques années sur d’autres cartes le nom d’île Decrès, du nom du ministre de la Marine du Consulat et de l’Empire français.

J’ai été deux fois dans cette île, et toujours avec un rare bonheur. Les paysages y sont divers, forêts d’eucalyptus, formations rocheuses contournées, dunes de sable, lacs et prairies.

J’ai été deux fois dans cette île, et toujours avec un rare bonheur. Les paysages y sont divers, forêts d’eucalyptus, formations rocheuses contournées, dunes de sable, lacs et prairies.

Les animaux y sont partout présents, colonies de koalas mâchouillant ou somnolant sur des branches d’arbres, pélicans, goannas, et ces adorables manchots nains qui reviennent le soir de la mer pour s’en aller, se dandinant, dormir dans des nids-terriers.

Et puis, il n’y a pas que les bêtes. Il y a aussi le souvenir écrit du passage de l’expédition française en 1802, avec ce rocher où un marin grava » Expédition de découverte du commandant Baudin « , et le souvenir de la rencontre totalement imprévue entre Baudin et Flinders, envoyés tous deux par leur gouvernement, ne sachant plus si Paris et Londres étaient en guerre ou non, et décidant de coopérer pour échanger des vivres ou des relevés cartographiques.

Kangaroo Island est donc, pour moi, bien plus qu’une réserve de charme, avec un bed and breakfast amical et la rencontre d’un échidné craintif dans une clairière, c’est aussi l’occasion d’une réflexion sur l’Histoire – ses déterminismes et ses hasards.

Macquarie

Lachlan Macquarie fut un des premiers gouverneurs de la colonie australienne, et si je cite son nom, comme l’indique Bill Bryson dans ses chroniques Nos voisins du dessous, c’est qu’on le trouve sur les cartes à plusieurs endroits, on a donné son nom à des places, buildings, rues, port, lac, baie, île, etc., ce qui va me permettre de vous proposer quelques notations sur les noms des lieux en Australie.

Évidemment ils sont surtout liés à la métropole britannique, lui empruntant Perth ou New Wales. Ils sont aussi des coups de chapeaux à leurs reines (Victoria, Queensland), leurs gouverneurs, (Macquarie, King, Brisbane pour la ville et la rivière, Ayers pour l’Ayers Rock désormais rebaptisé de son nom aborigène Uluru), et même d’obscurs baronnets anglais (pour Sydney). Mais on trouve aussi d’autres origines.

Évidemment ils sont surtout liés à la métropole britannique, lui empruntant Perth ou New Wales. Ils sont aussi des coups de chapeaux à leurs reines (Victoria, Queensland), leurs gouverneurs, (Macquarie, King, Brisbane pour la ville et la rivière, Ayers pour l’Ayers Rock désormais rebaptisé de son nom aborigène Uluru), et même d’obscurs baronnets anglais (pour Sydney). Mais on trouve aussi d’autres origines.

Ainsi, puisque les Hollandais jouèrent un rôle dans les premières découvertes du continent, la Tasmanie porta le nom de Van Diemen’s land puis conserva une relation aux Pays-Bas en rappelant le souvenir d’Abel Tasman.

Les noms français sont abondants, partout où les navigateurs firent des relevés, et l’on trouvera des hommes politiques (Bonaparte en tête), des savants (Bouvard ou Bernier), des explorateurs (Bougainville, Freycinet, d’Entrecasteaux), et des indications vestimentaires : un beau sommet tasmanien porte le nom, suggéré par sa silhouette, de Frenchman’s Cap.

On trouve, aussi, quelques noms d’origine aborigène. Assez peu en vérité, même si on observe une certaine tendance » politiquement correcte » à rebaptiser des lieux importants pour les communautés d’origine, comme Uluru, comme Kata Tjuta, comme Kakadu. Le chant des pistes cher au romancier – voyageur Bruce Chatwin a eu du mal à résister à l’arrivée des Européens, aujourd’hui rejoints par Indonésiens et Chinois.

Et le nom même d’Australia, la terre des antipodes, le pays de ces » voisins du dessous » ?

Sur les cartes les plus anciennes, le pays s’est longtemps appelé Nouvelle-Hollande, au milieu des » mers australes » et des » terres australes » où Bonaparte envoie Baudin ; Flinders, de retour de son expédition, parle le premier de » Terra Australis « , au singulier, rédigeant son rapport de mission en 1815 ; on sait depuis Baudin et Flinders seulement qu’il s’agit d’une seule terre et que les découvertes de Cook, Tasman, d’Entrecasteaux, etc., concernent un seul continent.

Mouton

Trois images.

L’une, au musée des Beaux-Arts de Melbourne, le tableau est de Streeton, je crois, et montre en plein effort un tondeur de moutons rapide et déterminé ; un grand format, dans des coloris à la Courbet – il y a, aussi, des championnats sur ce sport, pas encore olympique.

L’une, au musée des Beaux-Arts de Melbourne, le tableau est de Streeton, je crois, et montre en plein effort un tondeur de moutons rapide et déterminé ; un grand format, dans des coloris à la Courbet – il y a, aussi, des championnats sur ce sport, pas encore olympique.

L’autre, au port de Fremantle, à côté d’une usine de fabrication de flexibles pour le pétrole offshore : une noria de navires pour bétail venant embarquer des milliers de moutons arrivés par une noria de camions, bêlements et bruits de moteurs mêlés, en route pour le Moyen-Orient et les grands fêtes musulmanes !

La troisième : les barrières en fil de fer barbelé, il ne s’agit pas comme au Wyoming de séparer les moutons et les bœufs, mais ici de protéger les moutons ou plutôt leur herbe de l’attaque des lapins. Incroyable erreur » écologique » d’un quelconque chasseur invétéré qui, pour être sûr de toujours disposer de cibles à canarder, introduisit en Australie quelques lapins. On sait ce qu’il en advint.

Cela dit, revenons à nos moutons : la société française la plus importante installée en Australie, et avec une activité considérable, c’est Chargeurs réunis, spécialisée dans le commerce et le traitement de la laine.

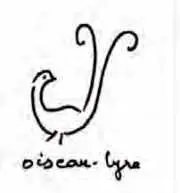

Oiseau-lyre

Je l’ai entendu – je ne l’ai pas vu, sauf dans la volière du zoo d’Adélaïde. (Le zoo, consolation du voyageur malheureux.) L’oiseau-lyre, the lyrebird, est un de ces volatiles qui ont fasciné les premiers Européens par la forme de leur queue (quel incroyable pays, où les cygnes sont noirs, Chateaubriand venait en contempler à la Malmaison, et où les faisans ont des rectrices en forme de bras de lyre !).

Vers 1800 (donc trop tard pour Buffon), tous les ornithologues qui avaient commencé à intégrer dans leur classification les espèces américaines eurent à se préoccuper aussi des australiennes, à leur donner des noms, à vérifier en examinant des spécimens, morts ou vivants, à l’origine parfois incertaine, dans quelle case de la taxinomie scientifique les placer. L’oiseau-lyre fut d’abord appelé oiseau de Parkinson, Banks le baptisa – en latin – menura superba novaehollandiae. Le terme d’oiseau-lyre apparut plus tard.

Vers 1800 (donc trop tard pour Buffon), tous les ornithologues qui avaient commencé à intégrer dans leur classification les espèces américaines eurent à se préoccuper aussi des australiennes, à leur donner des noms, à vérifier en examinant des spécimens, morts ou vivants, à l’origine parfois incertaine, dans quelle case de la taxinomie scientifique les placer. L’oiseau-lyre fut d’abord appelé oiseau de Parkinson, Banks le baptisa – en latin – menura superba novaehollandiae. Le terme d’oiseau-lyre apparut plus tard.

L’oiseau-lyre australien est bien sûr représenté sur des timbres ; on le trouve aussi au revers de la pièce de 10 cents. Je ne peux pas m’empêcher, à ce propos, de vous dire ce qui est représenté sur les monnaies australiennes, pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50 cents et 1 ou 2 dollars. On y trouve toujours la reine, d’un côté (God save the Queen, l’Australie n’est toujours pas une république !) et de l’autre, par exemple, le koala (1 cent), l’échidné (5), l’oiseau-lyre (10), l’ornithorynque (20), le kangourou (25 et 1 dollar). On y trouve aussi l’aborigène (2 dollars), la pièce à valeur faciale la plus élevée – quand même.

Outback

L’outback, c’est dehors, c’est derrière. On pourrait aussi dire que c’est dedans, en plein milieu du continent et de toutes ses parties, et que c’est devant vous, où que vous alliez.

Parcourue en avion, l’Australie est rouge, rouge mauve ou marron en fonction de l’éclairage, avec des grandes taches plus blanches, sels minéraux affleurants.

Vue du sol, elle est rouge aussi, rouge plus vif, vermillon et parfois orangé, sable ou rocher, mais avec beaucoup d’herbes ou de plantes disséminées, ce n’est pas une couverture végétale mais comme un échantillonnage d’épineux, de baobabs, d’eucalyptus de toutes sortes, de spinifex : les ingrédients du » bush « .

L’outback, c’est donc l’arrière-pays à peine découvert, celui où se sont perdus ou ont failli disparaître, morts de soif, les premiers explorateurs de l’intérieur, les Stuart, Leichhardt, Burke dont White a décrit les illusions et l’amateurisme dans Voss ; c’est celui où des aborigènes se promènent encore sur les chemins du rêve ; où des espaces immenses sont encore contaminés par des essais nucléaires anglais d’il y a cinquante ans ; où l’on voit parfois les traces calcinées d’un » bushfire » ; où de rares routes sans fin voient rouler des » road trains « , camions à plusieurs remorques, et tant pis pour les kangourous dont les cadavres sont couchés dans les fossés, du moins tant que les dingos n’ont pas passé pour se nourrir ; où Jules Verne propose à la belle et énergique Dolly Branican une difficile expédition pour retrouver et délivrer son mari disparu prisonnier d’une tribu d’indigènes… et reconnaître un fils qu’elle a cru perdu (pleure, ô Margot !) ; où vous croyez croiser les personnages de Priscilla, queen of desert, quand une camionnette bariolée campe au bord de la piste ; ou quand vous vous ensablez, et que vous dégagez la roue du 4 x 4, vous pouvez trouver des pointes des lances indigènes, surtout si vous avez inséré dans le lecteur de cassettes des mélodies de didgeridoo ; celui des goannas se reposant au soleil ; celui où les lecteurs des romans policiers de John Upfield, vous le trouverez dans les » Poche « , j’en lisais à chacun de mes passages sur le continent, peuvent situer les exploits sagaces du policier métis Napoléon Bonaparte, » appelez- moi Bony » ; celui des pistes et du chant des pistes et des dromadaires sauvages ; celui d’où, la nuit venue, vous admirez la croix du Sud.

L’outback, c’est donc l’arrière-pays à peine découvert, celui où se sont perdus ou ont failli disparaître, morts de soif, les premiers explorateurs de l’intérieur, les Stuart, Leichhardt, Burke dont White a décrit les illusions et l’amateurisme dans Voss ; c’est celui où des aborigènes se promènent encore sur les chemins du rêve ; où des espaces immenses sont encore contaminés par des essais nucléaires anglais d’il y a cinquante ans ; où l’on voit parfois les traces calcinées d’un » bushfire » ; où de rares routes sans fin voient rouler des » road trains « , camions à plusieurs remorques, et tant pis pour les kangourous dont les cadavres sont couchés dans les fossés, du moins tant que les dingos n’ont pas passé pour se nourrir ; où Jules Verne propose à la belle et énergique Dolly Branican une difficile expédition pour retrouver et délivrer son mari disparu prisonnier d’une tribu d’indigènes… et reconnaître un fils qu’elle a cru perdu (pleure, ô Margot !) ; où vous croyez croiser les personnages de Priscilla, queen of desert, quand une camionnette bariolée campe au bord de la piste ; ou quand vous vous ensablez, et que vous dégagez la roue du 4 x 4, vous pouvez trouver des pointes des lances indigènes, surtout si vous avez inséré dans le lecteur de cassettes des mélodies de didgeridoo ; celui des goannas se reposant au soleil ; celui où les lecteurs des romans policiers de John Upfield, vous le trouverez dans les » Poche « , j’en lisais à chacun de mes passages sur le continent, peuvent situer les exploits sagaces du policier métis Napoléon Bonaparte, » appelez- moi Bony » ; celui des pistes et du chant des pistes et des dromadaires sauvages ; celui d’où, la nuit venue, vous admirez la croix du Sud.

Et pour les gastronomes, » The Outback « , c’est aussi le nom de quelques très bons restaurants, à Adélaïde ou à Alice Springs, vous pouvez y goûter du gigot de wallaby ou de kangourou, de la brochette de crocodile, bien sûr aussi du mouton et du buffle, et pourquoi pas un steack d’émeu : tout pour plaire !

Platypus

Dès que la communauté scientifique européenne eut connaissance de ce bizarre animal, vers 1800, elle se disputa devant son aspect » paradoxal » – et d’ailleurs, » paradoxal » est un des noms dont il fut baptisé avant que les anglophones ne retiennent » platypus » et que les francophones n’adoptent » ornithorynque « , proche du latin officiel ornithorynchus anatinus. Le capitaine Haddock en a tiré parti pour ses bordées d’injures !

Un animal semi-aquatique à fourrure, sans dents, avec un bec de canard ! Et surtout, un animal qui pond des œufs (ce qui ne fut prouvé que vers 1880) et qui allaite ses petits. Et tout ceci, en étant » monotrème « , c’est-à-dire doté d’un orifice unique servant à la fois d’anus et d’organe reproducteur… Eh bien non, le premier spécimen arrivé à la Royal Society n’était pas le résultat d’une supercherie, une sorte de collage surréaliste. C’était bien un animal, un vrai, par conséquent aussi un objet scientifique à analyser.

Un animal semi-aquatique à fourrure, sans dents, avec un bec de canard ! Et surtout, un animal qui pond des œufs (ce qui ne fut prouvé que vers 1880) et qui allaite ses petits. Et tout ceci, en étant » monotrème « , c’est-à-dire doté d’un orifice unique servant à la fois d’anus et d’organe reproducteur… Eh bien non, le premier spécimen arrivé à la Royal Society n’était pas le résultat d’une supercherie, une sorte de collage surréaliste. C’était bien un animal, un vrai, par conséquent aussi un objet scientifique à analyser.

Pour le promeneur, même informé des lieux où il demeure, la vue d’un platypus est très rare. Demandez pourquoi, les Australiens vous diront toujours, it’s so » elusive « . Insaisissable, fuyant, furtif, etc. Cet adjectif restera attaché, pour moi, à cet animal que je n’ai donc vu que dans un zoo, près de Melbourne, » The Healesville Sanctuary « .

Winston Churchill était, lui aussi, démangé par l’envie de voir un vrai platypus, et j’aime beaucoup cette histoire vraie : Churchill avait appris que le directeur du zoo de Melbourne avait eu quelques succès de conservation et de reproduction de ces bêtes et, en 1943 – notez la date, vous la connoterez à la guerre, à Rommel, aux discussions avec Staline ou Roosevelt ou notre de Gaulle, en 1943 donc, comme s’il n’avait que cela à faire, il envoya un télégramme au Premier ministre australien John Curtin pour demander… qu’on lui envoie quelques platypus. On allait donc voir si les liens privilégiés propres au Commonwealth avaient une réalité, et si cet envoi – une vraie aventure, jamais encore un ornithorynque vivant n’était arrivé en Europe – était possible en ces temps de guerre et de fureur. Le directeur du zoo, plusieurs fois relancé, chercha un spécimen, et en septembre 1943 sélectionna un jeune qu’il baptisa… » Winston « , of course ! On l’installa dans une caisse ad hoc, » a platypusary « , avec assez d’eau, assez de nourriture dûment préparée : vers, écrevisses, etc., on chargea la caisse dans le Port Philipp qui vogua vers la Grande-Bretagne via le Pacifique et Panama.

Que pensez-vous qu’il arriva ? L’histoire se termine tristement. Un sous-marin allemand qui passait par là fut certes écarté par les charges lancées par le Port Philipp, mais les vibrations causées par ces détonations sous-marines tuèrent instantanément notre » Winston « , dont le bec ultrasensible, capable de deviner le moindre insecte, n’était pas dessiné pour supporter ce type de bruit.

Sir Winston ne reçut qu’un platypus empaillé.

Port Arthur

Avant d’être une attraction touristique remarquablement mise en scène et exploitée par l’industrie australienne du tourisme, le site tasmanien de Port Arthur fut une colonie pénitentiaire, créée en 1830 pour recevoir les criminels récidivistes.

Une vraie ville, avec sa charmante » maison du directeur » et son odieuse prison modèle, avec le pénitencier grand comme une super HLM de banlieue et les annexes en tout genre, hôpital, asile d’aliénés, église – avec bien sûr les cantonnements pour la troupe. Et je n’oublie pas l’île-cimetière…

Une vraie ville, avec sa charmante » maison du directeur » et son odieuse prison modèle, avec le pénitencier grand comme une super HLM de banlieue et les annexes en tout genre, hôpital, asile d’aliénés, église – avec bien sûr les cantonnements pour la troupe. Et je n’oublie pas l’île-cimetière…

Le visiteur contemporain, acquittant son droit d’entrée, reçoit comme ticket une carte de jeu correspondant à un des bagnards de ce lieu, par exemple un jeune Irlandais voleur de pommes de terre, un » révolté » ou un » mutin » expédié d’abord en Nouvelle- Galles-du-Sud lors d’un voyage de deux cent cinquante jours puis, après un premier séjour près de Sydney, vers ce lieu d’exclusion et de non- retour. Il peut, en parcourant Port Arthur et ses bâtiments, retrouver ce que devint le prisonnier auquel il lui a été proposé de s’intéresser ou même de s’identifier une heure ou deux, peut-être s’est-il échappé et a disparu, changeant de nom, peut-être après une remise de peine est-il devenu commis de ferme ou chercheur d’or, peut-être est-il simplement mort de maladie.

C’est ce qui arriva au mien, enlevé par la fièvre quelques mois après son arrivée, il était pourtant jeune. Comme j’aurais préféré tomber, par le jeu du tirage au sort de ces cartes, sur quelque destin exceptionnel comme celui de Joseph Cotten dans Under Capricorn, le film d’Alfred Hitchcock (1949). Vous vous souvenez, il y joue le rôle d’un forçat, nous sommes en Australie en 1835, il est marié à Ingrid Bergman que terrorise une gouvernante jalouse – et s’il a été condamné au bagne, c’est pour s’être accusé en Angleterre d’un crime dont Ingrid était la vraie responsable, – mais la lady avait alors décidé de suivre en Australie le palefrenier, pour reprendre les propres termes de Hitchcock dans ses conversations avec Truffaut… so romantic !

Thoreau

Au plein centre de la Tasmanie, une grimpette vous emmène entre fougères et eucalyptus vers un observatoire, d’où vous pouvez admirer quelques sommets de l’île, et en particulier ce beau » Frenchman’s Cap » dont la forme peut évoquer une silhouette, un chapeau, et pourquoi pas français.

Au plein centre de la Tasmanie, une grimpette vous emmène entre fougères et eucalyptus vers un observatoire, d’où vous pouvez admirer quelques sommets de l’île, et en particulier ce beau » Frenchman’s Cap » dont la forme peut évoquer une silhouette, un chapeau, et pourquoi pas français.

Une citation de l’écrivain américain Thoreau est gravée au sommet, vous savez, ce Thoreau du Massachussets qui marchait dans les forêts autour de Boston ou sur les plages du Cape Cod, et racontait ses promenades avec un souci du détail dont l’obsession se transformait en poésie ; il fut certainement, avant la lettre, un écologiste vrai : » The life is in us like the water in the river. It may rise this year higher than man has ever known it and flood the parched uplands. »

Thylacine

Thylacine, c’est le nom savant du tigre de Tasmanie, ce marsupial carnivore sans doute disparu… mais qui sait ?

Au Muséum d’histoire naturelle de Paris, comme à celui de Berlin, vous pouvez en trouver un spécimen empaillé, section des animaux disparus. Sur les places d’Hobart ou de Launceston, les grandes villes de Tasmanie, vous en voyez des statues. Une bière porte son nom ; des centaines d’ouvrages lui ont été consacrés, rappelant à tous que cet animal, vaguement dérivé de précurseurs préhistoriques, vivait encore en Tasmanie jusqu’en 1936.

Le dernier connu est mort de froid au zoo de Hobart : il y était enfermé dans une misérable et étroite cage. Une peau de » tigre » fut proposée à la vente chez Christie’s à Sydney le 17 août 1998, c’était celle d’un animal attrapé en 1930 ; à cette époque, on discutait encore pour savoir si l’espèce valait la peine d’être protégée, et l’on invoquait encore sa capacité à tuer les moutons, on connaît cette chanson où nous faisons figurer nos loups ou nos ours, on aimait se faire photographier avec un trophée.

Le dernier connu est mort de froid au zoo de Hobart : il y était enfermé dans une misérable et étroite cage. Une peau de » tigre » fut proposée à la vente chez Christie’s à Sydney le 17 août 1998, c’était celle d’un animal attrapé en 1930 ; à cette époque, on discutait encore pour savoir si l’espèce valait la peine d’être protégée, et l’on invoquait encore sa capacité à tuer les moutons, on connaît cette chanson où nous faisons figurer nos loups ou nos ours, on aimait se faire photographier avec un trophée.

» Le tigre de Tasmanie » avait, en fait, une forme de loup, il était rayé avec des traits réguliers sur le dos, mi-tigre, mi-hyène. Des dessins, des photos évoquent largement son allure : de quoi entretenir ce qu’un savant australien a appelé » the post extinction blues « .

La quête du tigre a, alors, pris d’abord la forme d’expéditions chargées de passer au crible des zones de Tasmanie où la rumeur parlait de silhouettes entrevues. Dans mon voyage en Tasmanie, j’ai moi aussi parcouru ces forêts touffues, couvrant des massifs montagneux escarpés, j’en ai survolé en hydravion à partir de Strahan et de la baie Macquarie : je comprends que l’on ne puisse pas affirmer, de façon définitive, la fin de l’espèce.

Et puis, le blues a pris la forme scientifique de l’utilisation de l’ADN version Jurassic Park. Pourquoi ne pas, disent certains biologiques ou biotechnologues, pourquoi ne pas gratter avec soin des peaux de thylacine dont l’on dispose (à Berlin, à Paris, à Melbourne ou ailleurs), essayer de trouver du » vivant » et le traiter, sur quoi, où, avec un autre marsupial (car, je crois l’avoir dit, le thylacine n’est pas un mammifère » ordinaire »). Bon courage ! En tout cas, des crédits ont été affectés à cette tâche, et des équipes constituées, on demande Frankenstein.

Uluru

Ce rocher est l’un des plus imposants, des plus majestueux, des plus significatifs, des plus harmonieux, des plus lourds et des plus légers à la fois, des plus sombres et des plus lumineux quand le soleil l’éclaire, des plus inconnus – autrefois – et des plus emblématiques – aujourd’hui : Uluru.

Ce rocher est l’un des plus imposants, des plus majestueux, des plus significatifs, des plus harmonieux, des plus lourds et des plus légers à la fois, des plus sombres et des plus lumineux quand le soleil l’éclaire, des plus inconnus – autrefois – et des plus emblématiques – aujourd’hui : Uluru.

Il ne s’agit pas là de propos pour dépliant touristique. Non, juste une certitude qui s’est imposée dès que je l’ai vu d’avion, dès que je l’ai regardé, que j’en ai fait le tour, à pied, que je l’ai admiré, que j’ai photographié ses changements de couleur dans la douceur d’un soir d’hiver. Mon dictionnaire personnel de l’Australie, s’il devait se limiter à une seule lettre, à un seul mot, serait concentré en Uluru.

Utzon

Difficile d’échapper au grand œuvre, au grand chef-d’œuvre de Jorn Utzon quand vous êtes à Sydney ou quand vous parlez de la ville et des ses jeux olympiques : l’Opéra de Sydney est sur tous les clichés, tous les teeshirts, toutes lesDifficile d’échapper au grand œuvre, au grand chef-d’œuvre de Jorn Utzon quand vous êtes à Sydney ou quand vous parlez de la ville et des ses jeux olympiques : l’Opéra de Sydney est sur tous les clichés, tous les teeshirts, toutes les affiches, tous les périodiques.

À cent mètres de l’Opéra, un bar vous propose de grandes huîtres de la baie, que vous pouvez arroser de bière ou, mieux, de Chardonnay de Nouvelle-Galles-du-Sud, un Hunter Valley par exemple. En face, l’Opéra. Superbe.

À cent mètres de l’Opéra, un bar vous propose de grandes huîtres de la baie, que vous pouvez arroser de bière ou, mieux, de Chardonnay de Nouvelle-Galles-du-Sud, un Hunter Valley par exemple. En face, l’Opéra. Superbe.

À un kilomètre environ, sous le grand pont du Harbour Bridge, l’hôtel Hyatt vous propose des chambres avec vue sur l’Opéra. À ne pas rater. Si votre porte-monnaie ou votre carte de crédit murmure des conseils de prudence, proposez-lui de coucher dans le bush, plus tard, pour compenser le superbe par le superbe.

À quelques kilomètres, l’entrée de la baie de Sydney, entre les falaises nord et sud ; vous y êtes partis en ferry histoire de retrouver les traces de Cook, ou voir des plages et des surfeurs ; vous en revenez en ferry. En face de vous, avant l’arrivée à la gare maritime, majestueux, blanc sous un ciel bleu-soleil ou plomb d’orage, l’Opéra : superbe.

L’Opéra et ses coquilles, ou ses pelures, ou ses voiles, qu’importe l’image que vous adopterez. L’Opéra et sa dispendieuse beauté, un pari dont il faut féliciter l’architecte, comme les commanditaires et le jury, tous dépassés pourtant par la tâche, un de ces édifices qui vous font croire à la capacité de création humaine, musique et architecture, une icône ayant de bonnes raisons de l’être.