Où construire en Île-de-France ?

REPÈRES

REPÈRES

Le logement, a fortiori le foncier, n’est pas un bien transportable ni substituable. Il est, en fait, unique : chaque terrain est unique, chaque opération de logement est un prototype. Qui plus est, le processus de production est long : dixhuit mois à deux ans pour la construction proprement dite, mais au moins autant en amont pour le montage de l’opération. Enfin, l’information est totalement asymétrique, même si le développement de l’économie numérique atténue cela désormais. Pas de marché pur et parfait donc, mais des jeux d’acteurs, en petit nombre et avec leur rationalité propre.

« Le foncier est rare, donc il est cher… et comme c’est la matière première de la ville et du logement, il ne faut pas s’étonner que le logement soit de plus en plus cher. »

C’est là le discours simple et implacable de la plupart des protagonistes, à commencer par les producteurs de logements eux-mêmes (les promoteurs, en particulier). On l’entend tout particulièrement en Île-de-France, territoire confronté à la plus grave crise du logement depuis soixante ans.

La valeur de développement

Équilibrer

La « valeur d’usage » d’un bien immobilier existant se calcule par référence à un marché local, s’il existe suffisamment de références (cas des pavillons), ou par capitalisation d’un rendement locatif (cas des hôtels d’entreprises, des parkings urbains, etc.).

Si la « valeur de développement » est supérieure ou égale à la « valeur d’usage » initiale du bien, un accord « gagnant-gagnant » est possible avec le propriétaire. Sinon, l’opération n’est pas équilibrée, et seule une subvention publique peut permettre sa réalisation.

La différence entre valeur de développement et valeur d’usage peut être considérée comme la « rente foncière », le surprofit dont le partage entre les différents acteurs est finalement l’enjeu de toutes les transactions.

La clé de la mutation d’un foncier, c’est le célèbre « compte à rebours » du constructeur qui permet de déterminer la valeur de développement de chaque terrain au regard de sa situation. Le chiffre d’affaires est le produit de la surface commercialisable construite par le prix de vente moyen.

Les postes de dépenses sont d’abord les coûts de construction et les frais liés (études, etc.), dépenses qui sont proportionnelles à la surface construite en première analyse. Il y a ensuite les postes proportionnels au chiffre d’affaires (marge, assurances, frais de commercialisation), et, pour finir, les postes liés au terrain lui-même (acquisition du terrain brut et éventuels travaux de requalification, démolition, dépollution).

Les frais de requalification peuvent peser lourdement sur le bilan

Les frais de requalification sont fonction de la situation de chaque terrain et doivent être évalués avec soin car ils peuvent peser lourdement sur le bilan, dans le cas par exemple des friches industrielles fortement polluées. Le prix que le promoteur peut offrir pour un terrain résulte de la différence entre le chiffre d’affaires et la somme des facteurs de dépenses énumérés ci-dessus. C’est la « valeur de développement ».

Les variations de la rente foncière

La valeur de développement et ses évolutions dépendent de facteurs externes au terrain. Une augmentation de la constructibilité se répercute de manière proportionnelle sur tous les facteurs (chiffre d’affaires, coût de construction, etc.) et donc aussi sur la valeur de développement. Une augmentation des prix immobiliers du même niveau a le même effet sur le chiffre d’affaires mais, comme les coûts de construction sont inchangés, la nouvelle valeur de développement bénéficie d’un effet de levier d’autant plus important que ce poste est faible au départ.

Ces deux événements (hausse du prix immobilier, hausse de la constructibilité) ont pour effet de rendre « mutables » de nouveaux terrains, ceux dont la valeur d’usage est couverte par la nouvelle valeur de développement. Ainsi, à Paris intra-muros, on n’a jamais autant construit de logements que depuis cinq ans, parce que la hausse à deux chiffres des prix de vente a permis aux promoteurs de faire des offres de plus en plus attractives aux propriétaires de parkings urbains, de petits immeubles de bureaux, offres qui finissent par devenir supérieures à la valeur de rendement, pourtant élevée, de ces biens.

La règle du foncier d’occasion, ou de renouvellement en langage urbain, c’est-à-dire du foncier qui a une valeur d’usage antérieure réelle, est que plus il est cher, et moins il est rare.

Un mouvement permanent

L’analyse qui précède pourrait être nuancée sur plusieurs points. Ainsi, les coûts unitaires de construction ont tendance à croître légèrement avec la densité. Ensuite, dans certains cas, un accroissement de densité, donc de hauteur d’un immeuble, conduit à accroître aussi sa profondeur pour créer un niveau de parking supplémentaire et donc à devoir excaver deux fois plus de terres polluées, etc.

Enfin, les schémas correspondent à des états d’équilibre, alors que l’immobilier est un jeu d’acteurs en mouvement permanent. En cas d’augmentation rapide des prix, sous l’influence d’un nouveau dispositif fiscal par exemple, c’est la marge du promoteur qui capte la rente pour toutes les opérations « en cours », dont les terrains sont acquis et les marchés de travaux signés. Puis les entreprises de construction se rendent vite compte de l’existence de cette manne et adaptent leurs prix, etc.

Une recherche d’optimisation

Mais, en définitive, ces nuances sont de second ordre par rapport au phénomène principal, à savoir la dialectique valeur de développement contre valeur d’usage que chaque acteur cherche à optimiser à son profit.

Un nombre d’acteurs limité, à rationalité limitée, traitant des actifs spécifiques

Cela dans un contexte où la règle du jeu, à savoir la constructibilité entérinée par la collectivité publique à travers des documents d’urbanisme, est en principe une donnée établie, mais est en pratique parfois négociable (c’est ce que l’on appelle l’urbanisme de projet : le projet avant la règle).

Le comportement des acteurs et la fixation des prix ne procèdent donc pas d’une confrontation large entre l’offre et la demande sur un marché important, pur et parfait, mais d’une recherche d’optimisation des coûts de transaction, et de maîtrise des risques au cas par cas. Des recherches récentes concluent que c’est la théorie dite de la Nouvelle Économie institutionnelle qui s’applique le mieux au domaine immobilier et foncier : nombre d’acteurs limité, à rationalité limitée, traitant des actifs spécifiques.

Trois types de rente

Les coûts de libération

Il existe aussi des facteurs liés aux terrains eux-mêmes, à savoir les coûts techniques de libération dès lors que le terrain est bâti (démolition, avec bien souvent et préalablement le très coûteux désamiantage), ou pollué (traitement et mise en décharge des terres polluées), ou occupé (indemnités d’éviction des occupants). Tous ces frais viennent minorer la valeur nette de développement.

Dans certains cas de friches industrielles très polluées, cette valeur nette de développement peut même être négative si la densité autorisée n’est pas suffisante. Cela a pu aboutir dans le passé à « geler » de tels fonciers (pourtant dénués de valeur d’usage, s’agissant de friches).

On peut ainsi mieux cerner la dimension plurielle de la rente foncière, en se référant aux différentes théories économiques sur la question. Il y a, en premier, lieu une rente « absolue » liée au changement de constructibilité du terrain. Il y a ensuite une rente de « monopole » liée à la localisation et donc aux prix immobiliers plus ou moins élevés. Il y a enfin une rente « différentielle » de type néoclassique.

La fraction « absolue » de la rente est liée à une décision administrative, mais aussi et surtout aux investissements qu’a faits la collectivité pour accueillir et desservir les nouveaux emplois et habitants : voiries et réseaux, écoles, crèches, etc. Il est légitime que la collectivité récupère, au moins en partie, cette survaleur qu’elle a contribué à créer, soit via des participations, soit via la fiscalité des plus-values. Cela reste un sujet de débat depuis des décennies, encore très polémique aujourd’hui.

Une politique foncière

On comprend dès lors que le libre jeu des acteurs ne peut suffire à lui seul à réguler le système et à répondre aux besoins, comme le ferait un marché pur et parfait. Les politiques publiques sont nécessaires. Elles le sont organiquement parce que la puissance publique attribue le droit des sols et finance les équipements, et est donc en quelque sorte coproductrice. Elles le sont surtout parce qu’il faut à la fois anticiper les besoins de demain et réguler des phénomènes qui peuvent devenir chaotiques. Cela va donc bien au-delà de l’approche moralisante de la « lutte contre la spéculation ».

Il s’agit bien d’intervenir de manière dynamique sur l’économie du foncier, et en particulier articuler le temps long qui est celui de la ville et de la planification urbaine et le temps court qui est celui des opérateurs. Les outils de cette politique foncière sont, bien sûr, la maîtrise foncière directe, appropriation temporaire des terrains par la collectivité, mais aussi la maîtrise de l’usage du foncier à travers les outils d’urbanisme, et la maîtrise de l’économie du foncier à travers les régimes de participation. Le tout est à combiner et à articuler dans le temps.

Le cas concret de l’Île-de-France ?

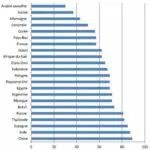

L’Île-de-France connaît depuis quelques années une crise du logement majeure, avec un rythme de construction de 35 000 à 40 000 logements par an alors qu’il en faudrait 70 000 pour répondre aux besoins et rattraper les retards accumulés.

Autour des gares

Le SDRIF postule que les trois quarts environ (52 500) des 70 000 logements à construire annuellement le seraient en renouvellement urbain. Les grands projets urbains autour des gares contribueront par une intensification forte à hauteur de 20 000 logements.

Le solde, soit plus de 30 000 logements, procédera d’une densification « diffuse » générée par l’évolution des documents d’urbanisme.

L’Île-de-France est également marquée par un système institutionnel très complexe, véritable millefeuille où la compétence sur le logement et l’aménagement est partagée de fait entre l’État, la Région, les départements, les communes et les intercommunalités.

Mais l’atout de l’Île-de-France est qu’elle va disposer d’un nouveau document de planification, un schéma directeur (le SDRIF), articulé avec le grand projet structurant des quinze prochaines années, le réseau du Grand Paris, qui va accélérer voire débloquer la mutation d’un certain nombre de territoires stratégiques.

Le nouveau schéma s’appuie sur une stratégie très volontariste, véritable changement de paradigme par rapport aux modèles antérieurs : freiner, voire bloquer l’extension urbaine en privilégiant le renouvellement de la ville sur elle-même, c’est-à-dire sa densification ; développer les transports en commun – pas seulement le réseau Grand Paris – en particulier les transports en rocade, au détriment des routes.

Ces principes sont traduits dans une carte de destination générale des sols. Les secteurs à urbaniser ou à densifier sont localisés. Leur délimitation fine relève des communes et des intercommunalités qui devront toutefois respecter un certain nombre de « fronts urbains » qui posent les limites de la ville.

Un gisement foncier

Il est légitime que la collectivité récupère la survaleur qu’elle a contribué à créer

Se pose naturellement une question : quel est ce « gisement foncier » de renouvellement, et sera-t-il suffisant ? L’examen du stock de l’EPF Île-de-France, assez représentatif du foncier en cours de transformation, nous éclaire en ordre de grandeur. Il est constitué, en surface, de 10% de terres agricoles (extension urbaine), 20% de terrains urbains nus, 10 % de terrains urbains bâtis, dédiés à l’habitat (pavillons essentiellement), 15 % de terrains urbains bâtis, dédiés à l’activité, et inoccupés (friches), 45 % de terrains urbains bâtis dédiés à l’activité et occupés (actifs immobiliers).

En Île-de- France, le terrain à bâtir est donc aujourd’hui essentiellement – et sera de plus en plus – un terrain bâti. Et de plus en plus souvent occupé. Les gisements de friches de proche couronne, issues de la désindustrialisation des années 1970 à 1990, ont déjà été largement consommés et ne sont, heureusement, pas indéfiniment renouvelables à hauteur des besoins.

La fin des friches

On va vers la fin des friches, et donc vers la transformation d’un tissu vivant d’activités en écoquartiers d’habitat et de bureaux. Cela pose deux questions.

Les actifs immobiliers sont chers, ce qui implique des densités ou des prix élevés pour équilibrer les opérations. Ce qui n’est pas toujours possible ni souhaitable. Le gisement est donc probablement surestimé : ce n’est pas parce qu’un secteur est peu dense morphologiquement qu’il pourra muter.

Et là où la mutation interviendra, des fonctions économiques peut-être peu valorisantes ou valorisées, mais néanmoins nécessaires à l’agglomération – la logistique en particulier – se délocaliseront plus loin en périphérie.

Cette ségrégation économique – les bureaux au centre, le reste en périphérie – aura un impact certain sur le métabolisme de la métropole et constitue un vrai enjeu de développement durable : le bilan carbone des flux de camions partant de la grande couronne pour desservir Paris et le centre viendra atténuer les gains réalisés sur le bâti lui-même, qu’il s’agisse de l’habitat ou des immeubles de bureaux.

Une vision stratégique

On ne pourra donc pas faire l’économie, à moyen terme, si l’on veut tenir les objectifs du SDRIF, d’un examen des conditions et des modalités d’un développement urbain durable et qui fasse ville, la dénonciation de l’étalement ne pouvant à elle seule être une stratégie. On ne fera pas non plus l’économie – et, heureusement, la prise de conscience est en cours – d’une vision stratégique territorialisée de l’activité économique dans sa diversité, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour la diversité de l’habitat à travers notamment la loi SRU.

Car c’est l’équilibre de la métropole francilienne qui est en jeu.

Commentaire

Ajouter un commentaire

Pourquoi 70 000 logements par an

D’où vient ce chiffre de 70 000 logements par an.

Quelles sont les hypothèses qui arrivent à un tel chiffre ?