Prendre au sérieux les langues dans l’entreprise

Pour moi, votre sujet, ce n’est pas un sujet. Ça ne devrait pas l’être. La langue de l’entreprise aujourd’hui, c’est l’anglais, que ça vous plaise ou non. »

La réaction de ce dirigeant d’entreprise, à qui je présentais en 2011 mon projet de recherche, avait de quoi décourager. Faut-il aussi être dérangé pour entamer une thèse sur ce drôle de sujet lorsqu’on est ingénieur.

UN SUJET DE RECHERCHE EN GESTION

Au terme de trois ans passés auprès du Centre de recherche en gestion (CRG) de l’École polytechnique, Jérôme Saulière a soutenu en juillet 2014 une thèse de doctorat intitulée « Anglais correct exigé : dynamiques et enjeux de l’anglicisation dans les entreprises françaises », librement disponible au téléchargement sur Internet1.

S’appuyant sur une méthode ethnographique, faite d’entretiens qualitatifs et d’observations menés dans différentes organisations, il y explore le sujet de l’anglicisation des entreprises en croisant les perspectives disciplinaires : sociologie, étude des organisations, économie et linguistique.

Il en ressort que la langue, facteur oublié quoique essentiel pour la productivité des salariés et l’agrément du travail, n’est généralement pas gérée de façon organisée dans les entreprises, ce qui mène à divers dysfonctionnements, inefficacités et conflits de pouvoir.

J’y tins pourtant, curieux de cet insaisissable phénomène : l’utilisation massive de l’anglais dans les entreprises françaises.

Mode managériale ? Idéologie dominante ? Adaptation pragmatique à leur environnement ? Facteur d’efficacité ? Outil de pouvoir ? Au-delà de l’évidence de l’anglais comme langue internationale des affaires se posent quantité de questions hautement non triviales.

Le tout est de se les poser vraiment plutôt que de les chasser à coups d’idées reçues. Ceux qui travaillent dans l’entreprise n’ayant généralement ni le temps ni le recul nécessaires, c’est là que réside l’apport précieux de la recherche en gestion.

« Monsieur le P‑DG, bonjour, merci d’avoir accepté de répondre à mes questions.

Bonjour. Ce n’est pas en anglais votre truc ?

Ma recherche porte sur l’usage de l’anglais dans les entreprises françaises. J’ai pensé que puisque nous parlons tous les deux français nous pouvions faire l’entretien en français. Ça vous ennuie ?

À vrai dire non, c’est totalement indifférent pour moi. Je parle anglais, français, je ne m’en rends même plus compte. C’est ainsi chez Aspiral, c’est une souplesse que j’exige également de mes salariés. L’anglais est notre langue de travail – la seule. Bien sûr le français reste toléré dans un cadre, je dirais, informel ou privé. Notez que la situation que je vous décris est celle vers laquelle nous tendons – voudrions tendre. Dans les faits, nous continuons de jongler pas mal entre les deux langues.

L’anglais, inévitable en entreprise

Vous entrez dans le vif du sujet : les entreprises que j’ai étudiées utilisent toutes l’anglais, certaines beaucoup, mais rares sont celles qui ont franchi le pas d’en faire une langue de travail exclusive. Pourquoi l’anglais est-il si inévitable pour vous ?

“ La langue de l’entreprise aujourd’hui, c’est l’anglais,que ça vous plaise ou non ”

Aspiral détient entre 20 % et 40 % des parts de marché worldwide sur la plupart de ses segments. Nos clients sont en Allemagne, en Turquie, en Nouvelle- Zélande, nos fournisseurs en Inde et au Brésil, etc. Vous pensez qu’on peut s’enfermer dans notre village gaulois et continuer à travailler en français comme si de rien n’était ? Mais on meurt si on refuse de parler l’anglais. Ce n’est pas plus compliqué que ça.

Et qu’en pensent vos salariés ?

Mes salariés sont d’accord avec ce constat. Ils vivent au quotidien la dimension internationale du business : l’acheteur qui est au téléphone toute la journée avec Delhi et São Paulo, le marketing, les commerciaux. Le chercheur aussi, parce qu’aujourd’hui la recherche dans nos domaines ne se fait plus qu’en anglais.

Les ingénieurs sont peut-être ceux qu’on a le plus de mal à mettre à l’anglais. Oui, nous dirons que ça reste l’ancienne école ici, on a une pyramide des âges assez large par le haut. Des gens hyper-compétents, mais qu’on a un peu de mal à mettre aux langues étrangères. Voyez-vous, à un certain âge, ça devient plus difficile d’apprendre les langues.

Bien sûr. Et vos ouvriers ? Eux aussi doivent parler l’anglais pour travailler chez vous ?

Non, évidemment pas. Les ouvriers travaillent en français. S’il y a quelque chose en anglais, ce sont les contremaîtres qui traduisent.

Des contremaîtres traducteurs-interprètes ? Vous trouvez ça sur le marché du travail ?

Oui. Enfin, non. De toute façon, allez dans nos usines : le quotidien de l’ouvrier, ce sont essentiellement des schémas, des instructions vidéo, etc. Vous n’avez pas besoin de traduire ce genre de choses.

Des résistances

Les publicités pour des formations à l’anglais sont omniprésentes dans le métro parisien. Elles jouent sur l’humour, sur l’évidence (il faut parler anglais dans le monde professionnel aujourd’hui), sur la culpabilité du salarié qui « massacre » l’anglais, ou encore sur son angoisse de manquer une embauche ou une promotion faute de le parler assez bien.

Bien sûr. Revenons aux ingénieurs, si vous le voulez bien. Vous me disiez que ça n’avait pas été si facile de les mettre à l’anglais. J’imagine que quelqu’un qui a fait toute sa carrière en français, qui a acquis ses compétences et son expertise dans cette langue, ne peut que résister à l’anglicisation du travail. Changer de langue, c’est perdre un peu de sa légitimité. Avez-vous vécu ce genre de résistances ?

C’est vrai qu’on a pu avoir des salariés qui ne voulaient pas se mettre à l’anglais. Par peur, par inhibition – peut-être un peu par manque de volonté ? Je pense à un cas en particulier, une personne très pointue techniquement, trente ans de maison, mais pour l’anglais, rien à faire. Or on ne peut pas se passer de ce genre de personnes.

Alors on tente d’aménager leur poste de travail – j’en parle comme s’ils étaient handicapés, mais je vous assure que c’est un vrai handicap de ne pas parler l’anglais chez nous.

Et les autres ? Ceux qui acceptent de s’y mettre ?

Le premier budget de formation

Eh bien, on les forme bien sûr. On n’arrête pas. Les langues sont depuis longtemps notre premier budget de formation. On a parfois l’impression de jeter notre argent dans un puits sans fond. On forme, on forme, et c’est peu dire que chez certains les résultats tardent à venir.

J’ai des salariés que je n’ai jamais cessé de former à l’anglais en dix ans, et qui peinent pour me sortir une phrase correcte. Vous devriez venir à nos comités exécutifs, vous seriez surpris parfois.

Peut-être faudrait-il concentrer davantage vos efforts ? Dans la plupart des entreprises, les salariés ont droit à vingt, maximum trente heures de cours de langues par an. À ce rythme-là, un salarié normal met six ans à progresser d’un niveau dans une échelle qui en compte six2.

Une langue se pratique

Sans doute. Je crois, moi, qu’il n’y pas de secret : une langue se pratique. Au travail, c’est mon affaire – mais aussi chez soi, et là nous parlons de la motivation du salarié. Chez nous, l’anglais est un impératif.

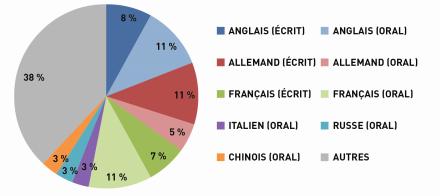

Les compétences en langues étrangères les plus fréquemment citées comme cause de perte de contrat d’exportation par les entreprises européennes.

Le salarié qui ne veut pas apprendre l’anglais, c’est qu’il ne se projette pas dans l’entreprise de demain. Voilà pourquoi j’ai introduit des objectifs pour chaque salarié en termes de niveau d’anglais. Un cadre, chez nous, doit avoir 765 au TOEIC.

765 ? C’est très précis. Combien avez-vous vous-même ?

970. Et des poussières. J’ai été le premier à passer le test, c’était un symbole très fort à l’époque. Heureusement aucun salarié n’a réussi à faire mieux : ça aurait fait tache. 765, c’est ce qu’il faut pour pouvoir lire et produire des documents en anglais et participer sans effort à une réunion en anglais.

On a par ailleurs des critères plus exigeants pour ceux qui sont en contact direct avec nos partenaires étrangers, et pour les cadres de haut niveau.

“ Le salarié qui ne veut pas apprendre l’anglais, c’est qu’il ne se projette pas dans l’entreprise de demain ”

Aujourd’hui je n’embauche aucun cadre en dessous de 765 au TOEIC. Ce simple critère a beaucoup participé à hausser le niveau moyen sur les dix dernières années. Nos jeunes embauchés parlent un excellent anglais. Si nous repassions tous le TOEIC aujourd’hui, je vous parie qu’il y en aurait plusieurs pour me voler la vedette. La conséquence, c’est que dans dix, quinze ans au maximum on n’en parlera plus de votre histoire d’anglicisation.

Les gens qui liront cet entretien s’étonneront qu’on ait pu se poser ces questions. De même que les Néerlandais, les Danois, les Suédois s’étonnent que nous, Français, nous les posions.

Une obsession française

Il y a en effet quelque chose de très français là-dedans. Comme un orgueil blessé, une nostalgie du temps où le français était langue internationale, la langue de la culture et de la diplomatie. Mais je reviens à ce que vous disiez sur le TOEIC. Voilà une obsession bien française. J’ai vu des salariés avec 450 au TOEIC, et qui étaient néanmoins en mesure d’assurer des formations en anglais, ayant appris cette langue sur le tas.

LES FRANÇAIS SONT-ILS MAUVAIS EN ANGLAIS ?

D’après une étude de l’institut de formation aux langues Education First, les Français seraient bel et bien les cancres de l’Europe pour le niveau d’anglais : 54 de moyenne, derniers d’Europe ex aequo avec les Italiens et derrière les Japonais (55), pourtant souvent critiqués pour leur piètre niveau d’anglais.

Aux premiers rangs du classement pour l’Europe figurent sans surprise les pays d’Europe du Nord : Suède (69), Danemark (68), Pays-Bas (66), Finlande (64). L’Allemagne se trouve en position intermédiaire avec 60 de moyenne.

Le fait que les jeunes générations apprennent précocement l’anglais et le parlent mieux que leurs aînés pourrait naturellement faire bouger les lignes du classement dans les prochaines années.

J’ai vu, inversement, des salariés qui avec plus de 900 se jugeaient en difficulté dans les réunions – l’entreprise leur refusait une formation, au motif qu’ils étaient déjà trop bons. J’admets volontiers que le score TOEIC soit une approximation acceptable de la compétence en anglais, mais pourquoi en faire une utilisation si rigide ?

Mon jeune ami, lorsque vous dirigerez une entreprise – et c’est tout le mal que je vous souhaite – vous comprendrez que les indicateurs sont tout. Ils simplifient ma réalité, voire ils s’y substituent. Depuis ma salle de commandes du cinquième étage, je pilote la production, les flux, les ventes, j’évalue mes salariés avec des indicateurs.

Le TOEIC est un indicateur comme les autres, simple et commode, bien plus en tout cas que tous les « anglais courant », « lu écrit parlé », A1, A2, etc.

Les chiffres offrent évidemment un mode de pensée – et un outil de gestion – bien commode, mais n’est-il pas dangereux de s’y arrêter3 ? Derrière les chiffres, il y a des individus à accompagner. Comment gérez-vous le cas d’un salarié qui ne parle pas un mot d’anglais, qui ne l’a jamais utilisé pour son travail et qui voit l’entreprise s’angliciser à toute vitesse autour de lui ? Je me doute que vous ne le licencierez pas au motif qu’il est incapable d’atteindre les 765 réglementaires. Mais que dire du mal-être et du stress qu’une telle situation peut générer ?

Un moteur de traduction sur chaque poste

LA LOI TOUBON

La loi n° 94–665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, oblige les entreprises sises en France à mettre à disposition de leurs salariés un certain nombre de documents en français, parmi lesquels le contrat de travail, le règlement intérieur, les conventions et accords collectifs, ainsi que « tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français », pourvu qu’il ne soit pas « reçu de l’étranger ou destiné à des étrangers ».

L’interprétation de cette dernière disposition a donné quelque fil à retordre à la jurisprudence.

Vous devriez en parler à M. Martin. M. Martin, syndicaliste chez nous, s’est mis il y a un an à diffuser des tracts contre l’anglais. Il parlait comme vous de stress au travail, de plafond de verre, voulait qu’on double les efforts de formation – ce qui est assez cocasse quand vous savez l’argent qu’on y met. Il brandissait la loi Toubon – sur laquelle j’ignorais tout, je l’avoue –, nous menaçait d’un procès que nous perdrions à tous les coups.

Je l’ai calmé en cédant à l’une de ses revendications : nous avons installé sur tous les postes de travail un moteur de traduction français-anglais. C’est un très bon outil, interne à l’entreprise, avec un vocabulaire taillé sur mesure. Il évite surtout que nos documents confidentiels finissent dans les serveurs de Google traduction. La paix sociale m’a généralement coûté plus cher.

Et le stress au travail ? Savez-vous que 45 % des salariés qui utilisent l’anglais au travail le considèrent comme un stress4 ?

Une compétence aussi importante que les autres

C’est possible. Mais vous savez, ne pas connaître son métier est aussi un stress, quel que soit le métier.

“ Une nostalgie du temps où le français était langue internationale ”

Je veux dire que l’anglais est pour moi une compétence aussi importante que les autres. Je veux que mes soudeurs sachent souder, que mes ouvriers sachent utiliser les outils que je leur donne et que mes cadres sachent parler l’anglais. Pas par snobisme mais parce que c’est notre outil de communication.

À partir de là, nous les accompagnons du mieux que nous pouvons, avec beaucoup de pragmatisme, et sans perdre de vue notre intérêt économique. Ce me semble la seule stratégie raisonnable.

Ce sera le mot de la fin. Monsieur le P‑DG, merci.

You’re very welcome ! »

___________________________________________

1. http://geml.eu/these-de-jerome-sauliere

2. Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) mesure la compétence en langue étrangère selon six niveaux qui vont de A1 (débutant) à C2 (expert).

3. Michel Berry, Une technologie invisible ? L’impact des instruments de gestion sur l’évolution des systèmes humains, publication de l’École polytechnique, 1983.

4. Baromètre stress de la CFE-CGC, vague 17 de décembre 2011.