Présence de BERNANOS ou “l’invincible espérance”

Je ne suis pas un prophète mais il arrive que je voie

ce que les autres voient comme moi

mais ne veulent pas voir.

(La Liberté pour quoi faire ?)

Une fois sortis de l’enfance il faut très longtemps pour

y rentrer, comme tout au long de la nuit on retrouve

une autre aurore.

(Dialogues des carmélites, 1948)

Je voudrais pouvoir espérer que mon oeuvre fût ce four

où chacun vient librement cuire son pain mais hélas !

cela aussi n’est qu’un rêve…

(Les Enfants humiliés, 1940)

AVANT-PROPOS

1998 : des anniversaires en cascade

La Délégation générale aux célébrations nationales édite chaque année un opuscule de plus de 200 pages, agréablement présenté, fort utile à l’entretien de notre mémoire historique et culturelle, et au suivi du regard porté à notre passé.

Détachons parmi la quarantaine de célébrations retenues :

1598, édit de Nantes, acte politique exemplaire ;

1648, traité de Westphalie ;

1798, concomitance de trois naissances, trois noms illustres de la philosophie, de l’histoire, de la peinture : Auguste Comte, Jules Michelet, Eugène Delacroix, tous célébrés, mais avec un éclat inégal, dans un cadre très hexagonal. La Jaune et la Rouge ne pouvait manquer d’honorer la mémoire du premier, le brillant et turbulent élève de la promo 1814. Constatons simplement que les suffrages commémoratifs vont surtout à Delacroix.

Suivent ensuite à intervalles d’un demi-siècle :

la révolution de février 1848, si riche en souvenirs polytechniciens (longuement évoqués dans le numéro de mars 1992) ;

1898, le « J’accuse » de Zola qui relance l’affaire Dreyfus (évoquée dans le numéro de janvier 1995) ;

1948, Déclaration universelle des droits de l’homme et deux événements plus discrets : l’invention de la musique concrète par notre camarade Pierre Schaeffer (évoquée dans le numéro de janvier 1993), la mort de l’écrivain Georges Bernanos.

Notons d’abord l’hommage quasi unanime rendu à ce dernier. Quelques titres, pris dans la presse catholique, donnent le ton : « L’homme par qui la liberté arrive », « Un demi-siècle sans une ride », « Une voix pour notre temps », « Un message d’une criante actualité »… C’est à peine à un demi-ton en dessous que la grande presse s’est associée à ce concert, louant « l’impertinence des justes », « Sous le feu de Bernanos », « Bernanos intact », appelant de ses vœux une « génération Bernanos ». « Ses combats sont plus actuels que jamais. »

Un tel engouement a peut-être surpris ceux de nos contemporains encore fidèles au cliché bien simpliste d’un romancier ayant fait son pain avec de sombres histoires de curés se colletant avec le diable ou de sauvageonnes désespérées.

D’autres, il est vrai, se souviennent d’adaptations impressionnantes, à l’écran1 ou sur scène, de ses œuvres, notamment Sous le soleil de Satan de Pialat (Palme d’or du Festival de Cannes en 1987).

D’autres enfin, marqués par d’inoubliables impressions de lecture, se sont jadis promis d’y revenir et d’approfondir.

Le regain d’autorité de l’écrivain est un phénomène récent à en juger seulement par la dizaine d’ouvrages qui lui ont été consacrés depuis 1996 s’ajoutant à la centaine déjà publiés. Ses principales œuvres, traduites en 27 langues, ont dépassé pour deux d’entre elles (Sous le soleil de Satan et Le Journal d’un curé de campagne) le cap de cinq millions.

Cette année, des conférences et colloques lui sont consacrés, nombreux à Paris, mais aussi en province et fait significatif, à l’étranger : en Allemagne, en Italie et surtout au Brésil où reste vivante l’histoire d’amour entre ce pays et l’écrivain2. Ajoutons pour être un peu complet deux films en préparation (s’ajoutant à sept connus), une série télévisée annoncée à la télévision italienne, de nouvelles adaptations sur scène…

Une question se posait à cette occasion. Était-il opportun ou non d’attirer l’attention dans cette revue sur un auteur dont l’œuvre est extérieure à ses thèmes habituels ? Rendons compte au lecteur des raisons ayant prévalu, dont il reste en définitive le juge final.

La relation de l’écrivain avec l’histoire contemporaine

Les citations en exergue livrent une première indication : Bernanos est de ces rares hommes ayant vu juste en leur temps, crié casse-cou à ses compatriotes, n’hésitant pas à aller à contre-courant des idées dominantes, de ceux qu’il appelait dédaigneusement « les bien-pensants » (on dirait plutôt aujourd’hui « le politiquement correct »).

Avec la chaude lucidité de son regard sur les événements et les hommes, son refus viscéral de toute forme de compromission ou de mensonge qui soit contraire à l’honneur, Bernanos n’a cessé de 1936 à 1948 de prodiguer ses dons d’écrivain, ses appels pathétiques à l’opinion et même aux « politiques » de ce monde, fût-ce à grands risques pour sa carrière, sa famille et même sa propre vie, dénonçant ce goût de biaiser, une pensée lâche, affirmant sa confiance inébranlable dans le triomphe final de la liberté et des forces de vie sur les forces de mort. N’ira-t-il pas jusqu’à écrire dans Nous autres Français : Nous croyons qu’il y a un honneur de la politique, nous croyons non moins fermement qu’il y a une politique de l’honneur et que cette politique vaut politiquement mieux que l’autre. Comment ne pas se souvenir du beau scandale soulevé par le témoignage bouleversant des Grands Cimetières sous la lune. Pensons à tous ses messages à la B.B.C. et à ses « écrits de combat » durant la plus diabolique furie guerrière de tous les temps.

Sollicité de tous côtés après 1945, en quête de jeunes auditoires, notre écrivain entreprend une campagne de conférences où il prodigue ses avertissements sur les périls existentiels guettant les jeunes générations de l’après-guerre, face aux profondes mutations dont il a la prémonition magistrale.

De tout cela, la mémoire française ne saurait se détourner : Bernanos, homme libre par excellence, inapprivoisable, inclassable dans nos « catégories », nous rappelle que l’on n’est pas libre n’importe comment, qu’à la limite la vraie liberté reste une conquête de l’homme intérieur.

Son christianisme intégralement vécu, l’authenticité de son témoignage forcent le respect, comme les barrières idéologiques, politiques, religieuses. Les événements se chargeront de me juger.

Est-il besoin de montrer que nous vivons une mutation périlleuse, une fuite en avant dans l’oubli de valeurs et repères dont nous n’avons pas fini de mesurer le prix ? Que de clignotants allumés que nous faisons semblant de ne pas voir pour éviter de nous poser trop de questions. Bernanos était déjà désespéré par le climat d’irresponsabilité régnant dans notre pays après la dernière guerre dont il prévoyait l’aggravation avec la montée en puissance des aspects négatifs de la « modernité ». Ses écrits sont plus crédibles aujourd’hui et a fortiori demain qu’ils ne l’avaient été dans les années 45 où ses avertissements n’avaient pas été pris au sérieux. Indiscutablement son œuvre rejoint les attentes du moment en nous aidant à mieux comprendre les grands enjeux du monde moderne, même si parfois il y a lieu de remettre en situation ses écrits pour en dégager le véritable sens.

Notre époque si assurée d’elle-même et de ses règles matérialistes n’aurait-elle pas besoin de maîtres exigeants ? Un indice parmi d’autres. Parmi la trentaine de thèses universitaires sur l’écrivain, soutenues depuis 1996 ou en préparation, la majorité porte sur les « écrits de combat », préférence révélatrice d’un état d’esprit ouvert à l’idée chère à Bernanos pour qui On ne prend pas l’avenir comme on prend le train. L’avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne subit pas l’avenir, on le fait. (La Liberté pour quoi faire ?)

Un écrivain toujours à découvrir

Changeons ici de registre pour nous intéresser au romancier, en constatant sa singularité dans notre littérature romanesque, traditionnellement centrée sur l’étude de « personnages », l’analyse des « caractères ».

On a observé depuis longtemps que les lendemains de grands bouleversements politiques sont souvent propices à une renaissance artistique et littéraire. Si l’accalmie de vingt ans séparant les deux guerres mondiales nous apparaît à distance comme une période décevante à bien des égards, du moins s’est-elle révélée comme l’âge d’or du roman français, avec l’apparition de deux douzaines au moins d’auteurs de grand talent, célèbres en leur temps, même au-delà de nos frontières. Sans doute est-il banal de constater chez la plupart d’entre eux une audience en déclin voire en chute libre, mais une demi-douzaine de noms au moins semblent assurés d’une survie durable, que nos prix littéraires contemporains ne sont pas prêts d’éclipser. Tenons-nous en, par souci de concision, à une liste minimale d’auteurs dans l’ordre de leur disparition après 1945 : Bernanos en 1948, Claudel en 1955 (essentiellement auteur dramatique et poète, plutôt extérieur à notre sujet), Camus et Céline en 1961, Mauriac en 1970, Malraux en 1976. Notons incidemment que tous (à l’exception de Claudel et encore !) n’ont pas marchandé au premier leur admiration.

Où donc chercher des similitudes, des antécédents à Bernanos sinon dans l’œuvre de Dostoïevski, le promoteur du roman spirituel moderne. Issus des deux poumons oriental et occidental de la chrétienté, deux grandes voix se sont tour à tour fait entendre puisant au même souffle de vie et d’espérance, pour transmettre, chacun selon son génie, le même message de nature prophétique : l’impuissance de l’homme confiant dans ses seules forces, sa nécessaire transformation intérieure, la présence à travers nos vies d’un enjeu éternel.

Là ne s’arrête pas la filiation : pour faire pénétrer leurs lecteurs dans l’épaisseur des drames humains, les rendre perméables à leurs messages, il fallait leur imposer des liens passionnels et contagieux avec des expériences qui leur étaient étrangères et pour cela renouveler les modes traditionnels de narration, transposer plans de vision et éclairages. (Un précédent magistral : L’Idiot de Dostoïevski.)

Le premier à avoir pris toute la mesure de ces liens profonds, de cette nouvelle donne du roman, avait été André Malraux (A1), Malraux, l’agnostique, si durablement marqué par la lecture de Bernanos qu’il devait accepter sur-le-champ en 1974 (à la demande de Jean-Loup, le fils cadet de l’écrivain) de préfacer une réédition complète de l’œuvre de son père. Cet ambitieux projet n’ayant pas abouti, la préface a été reprise dans l’édition de poche du Journal d’un curé de campagne. Or ce texte, l’un des plus pénétrants écrits à ce jour sur Bernanos, fait référence au grand Russe, à près de vingt reprises.

« Bernanos, notre Dostoïevski », m’avait confié il y a quelques années Gérard Leclerc, l’un de ses meilleurs connaisseurs. Peut-être certains de nos lecteurs (et surtout lectrices, épouses de camarades qui m’avaient alors vivement encouragé) se souviennent-ils d’une série d’articles consacrés au grand écrivain russe dans des numéros antérieurs (avril, mai, novembre 1993). Si tel est le cas, que l’on veuille bien considérer que ce texte leur fait écho à sa manière.

Un troisième motif, celui-là d’ordre personnel :

Après des mois passés en compagnie de philosophes, plus spécialement d’un certain René Descartes, que l’on ne peut renier, on éprouve le besoin de se rafraîchir à d’autres sources, de respirer un autre air. Quel dépaysement plus radical que d’aller pérégriner dans le monde, en définitive bien réel et vivant, de Bernanos. N’incarne-t-il pas, à l’opposé, le refus radical de la raison livrée à elle-même, cette clôture où s’était parmi d’autres laissé enfermer le « positivisme » au siècle dernier.

Passons la parole à l’écrivain. L’honnête homme, tel au moins que l’imaginent les professeurs est un mécanisme bien monté, un animal cartésien, il fait partie du matériel de classe… néanmoins quand on veut se servir de cet objet commode pour écrire un roman, on sait ce qu’il en est advenu : l’automate était à son point de perfection, mais on entendait à vingt ans grincer les ressorts, leviers et pignons… Les microcosmes bernanosiens sont un déni aux modes philosophiques (comme ont pu l’être au XVIIe siècle les Pensées de Pascal), ils ne s’embarrassent guère aussi de théologie dogmatique, quand on sait que, dans ce domaine, notre écrivain s’est toujours contenté du catéchisme de son enfance, sans que les plus éminents théologiens de notre siècle (Urs von Balthasar dans Le chrétien Bernanos, de Lubac…) aient trouvé à redire dans sa vision du christianisme, mais plutôt à relire comme ils l’ont fait pour L’Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux.

La redécouverte de ce grand écrivain à l’écriture superbe nous a donc inspiré l’idée d’attirer sur lui l’attention du lecteur, libre ensuite à ce dernier de nous suivre, de le relire ou simplement l’aborder.

Nous commencerons par nous familiariser avec sa rayonnante personnalité et ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler « le roman de sa vie » qui est aussi celui de son œuvre, tant il est vrai que l’une et l’autre sont indissociables. Mes livres et moi ne font qu’un.

Par la suite, si le lecteur s’y prête, on s’efforcera de mieux cerner l’originalité et l’intemporalité de sa vision.

On ne peut évoquer Bernanos sans lui abandonner à tout bout de champ la parole, ce qui ne va pas sans difficultés : en effet ses écrits sont tous porteurs de sens et se développent en de longues périodes qu’il est difficile de tronçonner sans les trahir.

Ajoutons que les exégèses les plus pénétrantes ne peuvent rendre compte de la qualité exceptionnelle de proximité entre l’écrivain et son lecteur par la médiation de ses personnages. C’est avec un art souverain qu’il les livre à notre compassion et nous fait participer à leur destinée. À travers ces fruits plus ou moins gâtés ou accomplis de ce don à hauts risques qu’est la liberté de l’homme, porteuse à la fois de ses joies et angoisses, l’auteur, témoin poignant des âmes blessées, parvient à un degré inégalé à rendre presque audible la respiration et la plainte de l’âme humaine, sur les chemins du mal comme de la purification.

Et c’est bien là en définitive qu’il rejoint et même dépasse souvent Dostoïevski.

VIE DE L’ÉCRIVAIN ET GENÈSE DE SON ŒUVRE

Le 7 juillet 1948 à l’hôpital américain de Neuilly, s’éteignait la grande voix de Georges Bernanos, prématurément enlevé à 60 ans par un cancer du foie, à sa famille (son épouse et leurs six enfants), comme à ses innombrables admirateurs et « vieux frères » de par le monde. Quelques jours auparavant, il avait fait appeler à son chevet André Malraux, sorti bouleversé après un entretien de quatre heures, dont rien par la suite ne devait filtrer.

Malraux, présent aux obsèques mais à titre seulement privé était le seul représentant du monde des lettres et de la politique, lequel, sans doute, ne s’était pas senti obligé envers un homme obstiné à décliner ses honneurs : Légion d’honneur (à trois reprises, en 1927, 1938, 1946), Académie française, postes de ministre, ambassades.

Cet ultime rapprochement entre deux écrivains ayant, chacun de son côté, marqué leur temps, ne nous a pas semblé fortuit.

Au-delà de leurs différences, une fraternité s’était établie entre deux aventuriers de race, poursuivant une même quête de transcendance de la condition humaine. Seulement leurs regards n’étaient pas les mêmes : l’un misait sur les seules forces de l’homme pour découvrir un sens à sa vie, l’autre ne se reconnaissait d’autre guide que la lumière de l’Évangile et le mystère de la Sainte Agonie perpétuée à travers l’Église du Christ et des saints.

Quel était donc cet écrivain si atypique, contestataire-né, fauteur de scandale, peut-être bien du « scandale de la vérité » (titre de l’un de ses essais).

I – Les années de jeunesse

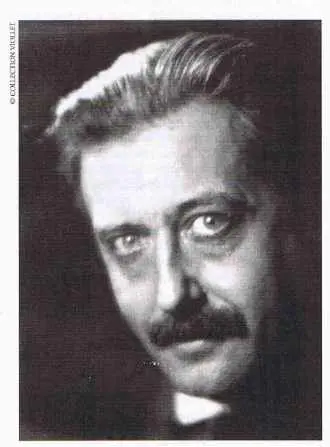

Georges Bernanos naît en 1888 à Paris, à quelques pas de la gare Saint-Lazare. L’église Saint-Louis d’Antin où il fut baptisé garde aujourd’hui son souvenir grâce à un Centre culturel aménagé dans son enceinte, lui-même baptisé « Espace Georges Bernanos ».

Les Bernanos, tapissiers-décorateurs aisés, ont pour ancêtres avant la Révolution française des Basques espagnols établis à Saint-Domingue, soldats et corsaires s’étant illustrés au service des rois de France.

La mère de l’écrivain, quant à elle, est de vieille souche paysanne à Pellevoisin dans l’Indre (où est inhumé l’écrivain). Il semble que ces atavismes d’aventurier et de terrien vont se réveiller de bonne heure chez l’enfant, rebelle à l’enfermement et à la discipline du collège de jésuites de la rue de Vaugirard (où il est condisciple de De Gaulle). Ses parents devront l’en retirer. Georges ne se plaît et ne s’épanouit que dans la liberté offerte par la vaste propriété familiale de Fressin-en-Artois (encadré ci-après).

Quand il ne vagabonde pas, il se plonge jusqu’à épuisement dans la lecture des auteurs de la vaste bibliothèque, en premier lieu Balzac, son « Jules Verne », intégralement dévoré à 13 ans (remarquons que la lecture du même Balzac avait fasciné dans sa jeunesse Dostoïevski au point de l’inciter à traduire en russe Eugénie Grandet). Outre Balzac le maître incontesté, les suffrages de l’adolescent se portent sur Walter Scott et surtout Barbey d’Aurevilly, l’écrivain hanté par les héros obscurs de la fidélité monarchique (l’influence de l’auteur du Chevalier Des Touches sera manifeste dans le goût avéré du futur écrivain pour le déroulement nocturne des scènes capitales de ses romans).

Le jeune Bernanos aime par ailleurs la poésie surtout Victor Hugo de La Légende des siècles, Baudelaire, Rimbaud dont l’esprit de vagabondage le séduit.

C’est plus tard à la fin et après la guerre qu’il lira Bloy, Péguy (l’auteur du siècle dont il se reconnaîtra le plus proche), Dostoïevski… sans oublier L’Histoire d’une âme de Thérèse de Lisieux qui imprégnera sa spiritualité.

Cette période de l’enfance livre quelques clefs essentielles à la compréhension de l’œuvre. Sauf deux exceptions, c’est dans ce pays d’Artois, riche de souvenirs, qu’il va faire vivre ses personnages. Loin de s’abandonner à la nostalgie stérile d’une enfance disparue, il puise seulement, dans les souvenirs et rêves sauvegardés, les éléments bien vivants, présidant à la genèse de son monde romanesque.

Nous reviendrons sur ces deux thèmes majeurs de l’écrivain :

– l’enfance humiliée,

– l’enfance rédemptrice.

Ce texte nous montre aussi que l’écrivain a été précocement sensible à la plainte du pauvre (rappelons-nous Dostoïevski enfant à l’écoute des pauvres malades de l’hôpital Marie à Moscou) dont il se sentira toujours solidaire, contrairement à une certaine Riche bourgeoisie libérale, d’autant plus impitoyable pour le pauvre qu’elle craint d’y reconnaître un récent passé. (Avant-garde de Normandie, octobre 1913.)

Certains propos de l’écrivain ont pu laisser croire à une soi-disant vocation littéraire tardive : … Il m’a fallu attendre trente-huit ans pour commencer à être en mesure de commencer à exploiter une expérience intérieure… (Interview de 1926). Il n’en est rien, dès l’âge de 18 ans, il prend l’habitude d’entretenir une correspondance active, s’exerce à écrire des nouvelles (3 ont été retrouvées) ou à élaborer des romans, abandonnés parce qu’ils ne conduisent nulle part.

Il parle d’ailleurs en 1910 des difficultés de l’écriture, de la maîtrise du récit et des images qui se pressent dans son esprit. Quelques années plus tard, l’ex-dragon Bernanos confiera à son grand ami Vallery-Radot son ambition de lancer des escadrons d’images dans les romans dont il rêve mais il avouera toujours que la vue d’une feuille blanche me harasse l’âme. En 1913 à la veille de la guerre, il réussit à relancer L’Avant-garde de Normandie, hebdomadaire royaliste de Rouen, affilié à l’Action française où il polémique avec le philosophe Alain qui officie dans une feuille concurrente.

Pour en terminer avec la jeunesse de Bernanos, disons un mot de ses années estudiantines agitées de Camelot du roi.

L’Action française n’était pas alors le mouvement conservateur qu’elle allait devenir après la guerre mais plutôt une ligue antiparlementaire bénéficiant d’une large audience chez les jeunes. Georges est de toutes les manifestations alors nombreuses à la Sorbonne et alentour, ce qui lui vaut plusieurs arrestations. Poursuivi en justice comme « séditieux », il écope fièrement de dix jours de prison, ce qui fait écrire à sa mère : Georges nous en fait voir de toutes les couleurs avec sa politique et encore il ne nous dit pas tout, le plus étonnant c’est que malgré cela, il réussit ses examens. (Deux licences : droit et lettres.)

Il semble en fait que les théories de Maurras l’aient bien moins motivé que l’oubli de soi trouvé dans l’action aux côtés d’amis fidèles, salutaire à sa nature sensible et fougueuse, mais déjà sujette à des crises d’angoisse.

Sur Fressin, terre d’enfanceQu’importe ma vie ! Je veux seulement qu’elle reste jusqu’au bout fidèle à l’enfant que je fus. Oui, ce que j’ai d’honneur et ce peu de courage, je le tiens de l’être aujourd’hui pour moi mystérieux qui trottait sous la pluie de septembre, à travers les pâturages ruisselants d’eau, le coeur plein de la rentrée prochaine, des préaux funèbres où l’accueillerait bientôt le noir hiver, des classes puantes, des réfectoires à la grasse haleine, des interminables grandsmesses à fanfares où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l’ennui – de l’enfant que je fus et qui est à présent pour moi comme un aïeul. J’habitais, au temps de ma jeunesse, une vieille chère maison dans les arbres, un minuscule hameau du pays d’Artois, plein d’un murmure de feuillage et d’eau vive… … Chaque lundi, les gens venaient à l’aumône, comme on dit là-bas. Ils venaient parfois de loin, d’autres villages, mais je les connaissais presque tous par leur nom. C’était une clientèle très sûre. Ils s’obligeaient même entre eux : “ Je suis venu aussi pour un tel, qui a des rhumatismes ”. Lorsqu’il s’en était présenté plus de cent, mon père disait : “ Sapristi ! les affaires reprennent !…” Oui, oui, je sais bien, ces souvenirs n’ont aucun intérêt pour vous. Je voulais simplement vous faire comprendre qu’on m’a élevé dans le respect des vieilles gens, possédants ou non possédants, des vieilles dames surtout, préjugé dont les hideuses follettes septuagénaires d’aujourd’hui n’ont pu me guérir. Eh bien ! en ce temps-là je devais parler aux vieux mendiants la casquette à la main, et ils trouvaient la chose aussi naturelle que moi, ils n’en étaient nullement émus. C’étaient des gens de l’ancienne France, c’étaient des gens qui savaient vivre, et s’ils sentaient un peu fort la pipe ou la prise, ils n’avaient pas ces têtes de boutiquiers, de sacristains, d’huissiers, des têtes qui ont l’air d’avoir poussé dans les caves… … Chemins du pays d’Artois, à l’extrême automne, fauves et odorants comme des bêtes, sentiers pourrissants sous la pluie de novembre, grandes chevauchées des nuages, rumeurs du ciel, eaux mortes !… J’arrivais, je poussais la grille, j’approchais du feu mes bottes rougies par l’averse. L’aube venait bien avant que fussent rentrés dans le silence de l’âme, dans ses profonds repaires, les personnages fabuleux encore à peine formés, embryons sans membres, Mouchette et Donissan, Cénabre, Chantal, et vous, vous seul de mes créatures dont j’ai cru parfois distinguer le visage, mais à qui je n’ai pas osé donner de nom – cher curé d’un Ambricourt imaginaire. … Oh ! je sais bien ce qu’a de vain ce retour vers le passé. Certes ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue, c’est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu’à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la Maison du Père. Après tout, j’aurais le droit de parler en son nom. Mais justement, on ne parle pas au nom de l’enfance, il faudrait parler son langage. Et c’est ce langage oublié, ce langage que je cherche de livre en livre, imbécile ! comme si un tel langage pouvait s’écrire, s’était jamais écrit ! N’importe ! Il m’arrive parfois d’en retrouver quelque accent… et c’est cela qui vous fait prêter l’oreille, compagnons dispersés à travers le monde, qui par hasard ou par ennui avez ouvert un jour mes livres. Singulière idée d’écrire pour ceux qui dédaignent l’écriture ! Amère ironie de prétendre persuader et convaincre, alors que ma certitude profonde est que la part du monde encore susceptible de rachat n’appartient qu’aux enfants, aux héros et aux martyrs. Préface des Grands Cimetières sous la lune Sur Balzac, son premier maîtreJe revois la grande pièce aux quatre fenêtres drapées de vieux caramani aux belles couleurs. À droite et à gauche les arbres la serraient, la tenaient toute entière blottie au creux de leur ombre… Mon Dieu qu’elle était profonde, secrète, sûre, faite pour qu’on y subît le prestige du magicien de génie, du visionnaire assiégé par le rêve auquel il a donné sa vie et qui veut, qui exige de nous, avec une espèce de cruauté magnifique que nous courions son risque, que nous partagions malgré nous l’angoisse du cauchemar lucide qui l’assaillait de toutes parts, sans seulement faire chanceler sa haute raison !… Interview en 1926 donnée à Frédéric Lefèvre … J’ai fait des rêves, oui, mais je savais bien qu’ils étaient des rêves… moi mes rêves je les voulais démesurés sinon à quoi bon les rêves ? Et voilà précisément pourquoi ils ne m’ont pas déçu. J’ai rêvé de saints et de héros, négligeant les formes intermédiaires de notre espèce et je m’aperçois que seuls comptent les saints et les héros… Je n’ai jamais pris, par exemple, les bigots pour des chrétiens, les militaires pour des soldats, les grandes personnes pour autre chose que des enfants monstrueux. … On me pressait de devenir un garçon pratique, sous peine de crever de faim. Or, ce sont mes rêves qui me nourrissent. Les bigots, les militaires et les grandes personnes en général ne m’ont absolument servi à rien, j’ai dû trouver d’autres patrons, Donissan, Menou-Segrais, Chantal, Chevance –, c’est dans la main de mes héros que je mange mon pain. Les Enfants humiliés |

II – La guerre de 1914–1918

Les quatre terribles années de bagne de Dostoïevski, le proscrit de 1848, avaient constitué l’épreuve centrale de sa vie, une expérience décisive pour l’orientation et l’épanouissement de son génie.

La guerre de 1914–1918 et ses suites exercèrent une influence comparable chez Bernanos, transformant sa vision du monde, l’éclairant sur sa vocation.

L’un et l’autre, au sortir d’une enfance tourmentée mais soutenus par une vitalité de chat, apparemment protégés par la providence au cours de leurs passages en enfer, ont éprouvé le sentiment intime d’être appelés à témoigner (vocatus dira de lui-même Bernanos). Dès 1916, pour le brigadier Bernanos et ses hommes du 6e dragons (l’ancien « régiment de la Reine ») l’ombre de la mort est leur compagne habituelle : liaisons périlleuses, assauts, déluges de feu sur leurs positions.

Un jour un obus de 150 tombe à un mètre. Quel éclair et tout de suite après quel noir, la chose étincelante m’avait jeté je ne sais où avec un camarade sous une avalanche de terre fumante, le sol autour de nous et au-dessous était criblé d’éclats énormes. Il est impossible de comprendre comment je puis vous écrire aujourd’hui. (Lettre à sa fiancée en mai 1916.) Jean-Loup Bernanos tient de son père que ce jour-là, enfoui plusieurs minutes, on réussit in extremis à l’arracher à la terre et à l’asphyxie, couvert du sang de son malheureux compagnon tué sur le coup. À deux reprises, en 1916 et 1918, Bernanos sera blessé. Par la suite il souffrira de graves crises d’angoisse inexpliquées, mais comment s’en étonner ? (Pensons parallèlement aux graves crises d’épilepsie de Dostoïevski après son bagne.)

L’heure n’est plus aux illusions de jeunesse : la guerre moderne, cette gigantesque boucherie technique, ne ressemble en rien aux guerres passées, encore moins aux aventures héroïques exaltées par la littérature. L’incommensurable horreur qu’ils découvraient (lui et ses hommes) engendra une stupeur et une révolte qu’ils ne parvenaient pas à surmonter… En répandant leur sang, c’est la guerre elle-même (« la der des ders » !) qu’ils croyaient épuiser… Nous l’avons faite sous le signe de l’expiation (Les Enfants humiliés).

Bernanos s’ouvre dès lors à une nouvelle dimension de la mort. Auparavant sujet d’angoisse personnelle, elle se dresse désormais comme un spectre sur le monde, livré à l’empire du Prince des ténèbres : L’enfer de ce monde c’est l’enfer lui-même, c’en est le porche et le sérail. Toute sa vie Bernanos restera obsédé par la mort absurde et injuste de ses compagnons de combat. Et quelle mort ! Si peu semblable à l’événement sombre et secret avec ses rites familiaux, sa pudeur sacrée, sa détresse fière et silencieuse, qu’un enfant bien né redoute et vénère à la fois – mais un accident brutal, glorieux, presque attendu, banal, vanté par les cent mille gueuloirs de l’époque. N’allons pas imaginer cependant qu’au lendemain de sa démobilisation en 1919 notre héros arbore un air abattu. Tous ceux qui l’ont connu s’accordent sur son allure impressionnante, son mâle visage d’une pâleur mate éclairé par des yeux bleu-violet inoubliables et un sourire d’enfant. Il a l’air d’un mousquetaire disait de lui Daniel Halévy.

Il aimait les armes à feu, les épées, les chevaux, la chasse, les bons repas, surtout le gibier et les vins de France des belles années, tous les plaisirs naturels. Enfin il aimait les hommes de mer, les paysans, les artisans, les aventuriers, les vagabonds. (Souvenirs d’un ami, Robert Vallery-Radot.)

Ajoutons quelques traits. Sa passion pour la moto faillira lui coûter la vie mais à l’inverse la lui sauvera en lui permettant d’échapper à deux attentats. Sa passion pour le tabac, son odeur favorite, la première cigarette du matin, moment le plus agréable de ses journées laborieuses. Ses colères irrésistibles, il n’y avait plus moyen de regarder les épées qui partaient de ses yeux. Son caractère se résume assez bien en une phrase : un homme de fureur et d’amour.

Bernanos a épousé en 1917 Jehanne Talbert d’Arc, descendante directe de Pierre d’Arc, le frère de la sainte. C’est une jeune femme remarquable, écuyère et sportive accomplies. Notre camarade Jean Borotra se souvenait bien d’elle au temps où, 2e raquette de France, elle était la partenaire en double de Suzanne Lenglen.

| … Je me vois encore un soir de septembre 1919, la fenêtre ouverte sur un grand ciel crépusculaire… puis cette petite Mouchette a surgi (dans quel coin de ma conscience ?) et tout de suite elle m’a fait signe de ce regard avide et anxieux… J’ai vu la mystérieuse petite fille entre son papa brasseur et sa maman. J’ai imaginé peu à peu son histoire. J’avançais derrière elle, je la laissais aller, je lui sentais un coeur intrépide… alors peu à peu s’est dessinée vaguement autour d’elle, ainsi qu’une ombre portée sur le mur, l’image de son crime.

La première étape était franchie, elle était libre, mais libre de quelle liberté ? (…) Le dogme catholique du pêché originel et de la Rédemption surgissait ici non pas d’un texte mais des faits, des circonstances et des conjectures… À la limite d’un certain abaissement, d’une certaine dissipation sacrilège de l’âme humaine, s’impose à l’esprit l’idée du rachat… Ainsi l’abbé Donissan n’est pas apparu par hasard ; le cri du désespoir sauvage de Mouchette l’appelait, le rendait indispensable. Le crépuscule des vieux Oui, j’ai terminé mon livre… Contraint de gagner ma vie en assurant la vie des gens sur la leur, je passe le plus clair de mon temps aux hôtels ou dans les gares. Une page ici une page là, dans la fumée des pipes ou l’innocente tempête déchaînée par les joueurs de manille sous le regard impavide de la caissière. Quand on arrache ainsi un livre de soi ligne après ligne, on peut compter qu’il est sincère ; les loisirs ont manqué de se composer devant le miroir. Lettre à Frédéric Lefèvre, 25 février 1925, à Reims Je crois que mon livre est un des livres nés de la guerre, je m’y suis engagé à fond. Le visage du monde avait été féroce, il devenait hideux. Traqué pendant cinq ans, la meute horrible étant enfin dépistée, l’animal humain rentré au gîte… évacuait l’eau fade de l’idéalisme puritain… La leçon de la guerre allait se perdre dans une immense gaudriole. C’était la descente de la courtille… On promenait comme à la mi-carême des symboles de carton. Le boeuf gras de “ l’Allemagne paiera ”. Le poilu, la Madelon, l’Américain-ami des hommes, La Fayette… tous des héros ! tous ! Qu’aurais-je jeté en travers de cette joie obscène, sinon un saint ? Interview en 1926, donnée à Frédéric Lefèvre J’avais gagné d’un seul coup ce que tant d’autres qui valent certainement mieux que moi, mettent des années à conquérir. Je ne les surpassais pas en talent. Mais alors que la scène littéraire était pleine de merveilleux acteurs, costumés et grimés selon les règles de l’art et qui savaient admirablement les ressources de leur métier, j’y suis monté avec mes habits de tous les jours et j’y ai parlé le langage d’un homme. J’avais le choix entre convaincre ou séduire, j’ai choisi de convaincre et non de plaire. La Croix-des-âmes |

III – Les années vingt

Déjà père de deux enfants en août 1919 à la veille de sa démobilisation, il lui faut maintenant faire vivre sa famille. Sachant que le journalisme n’y suffirait pas il accepte, sur recommandation de son beau-père, d’entrer à la compagnie d’assurances » La Nationale » où ses capacités vite reconnues lui font confier l’inspection de tous les départements de l’est de la France et le voilà sillonnant en tous sens son vaste secteur, avalant une cuisine meurtrière… prenant sur ses nuits pour écrire le roman auquel il songe depuis 1919 dans des circonstances révélées bien plus tard, éclairant sur la genèse de l’œuvre : Je n’ai jamais pris de personnage c’est le personnage qui m’a pris (cf. encadré ci-contre). En fait il s’en fallut de très peu qu’un terme définitif soit mis à ce projet comme à cette vie trépidante en avril 1923 par une foudroyante perforation intestinale : intransportable, on doit l’opérer en catastrophe sur une table de fortune mais son état reste très critique à la suite de complications en chaîne. J’ai glissé, glissé jusqu’au seuil noir… le drame a eu des longueurs comme un roman de Monsieur de Bernard… La révolte des viscères a été totale… Six semaines pour que cet animal de ventre semble bien s’être lassé de rester là bouche bée. Il ferme ça.

|

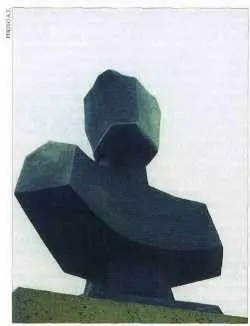

L’Élysée avait passé commande en 1984 au sculpteur anglais, William Chattaway, d’un buste en hommage à Georges Bernanos (dont seul le nom lui était alors connu). Il était prévu de l’ériger à proximité de l’entrée de la “ Galerie Georges Bernanos ” (destinée aux artistes étudiants étrangers) incorporée dans un bâtiment universitaire “ Le Crous ” jouxtant la station “ Port-Royal ” du RER, en haut du boulevard Saint-Michel (ce tronçon élargi est devenu l’avenue Georges-Bernanos). Ce buste un peu déconcertant de prime abord est l’aboutissement d’un long travail préparatoire (plus de 250 dessins, diverses ébauches) de l’artiste, comme il s’en est expliqué lui-même devant un auditoire attentif (où le signataire était présent). Une première question se posait : |

|

Si notre apprenti écrivain ne perd pas le sens de l’humour, il n’en doit pas moins surmonter sa fatigue et son angoisse. Heureusement son grand ami Robert Vallery-Radot, à qui il a confié son manuscrit, l’encourage. Il remet en chantier son roman, l’achève seulement en février 1925 et, sur les conseils d’Henri Massis, l’adresse chez Plon aux fins de publication dans la collection du « Roseau d’or ». Cela ne se fait pas sans tribulations face au scepticisme de l’éditeur et les scrupules du lecteur principal (Jacques Maritain) qui exige des suppressions dommageables. Ce roman Sous le soleil de Satan fera-t-il peur ou pitié ? s’interroge Bernanos. Contre toute attente le succès est foudroyant. C’est en mars 1926 l’événement littéraire de l’année, une année pourtant millésimée, que l’on en juge : Les Bestiaires de Montherlant, Les Faux-Monnayeurs de Gide, Mont-Cinère de Green, La Tentation de l’Occident de Malraux.

Bernanos, cédant aux pressions de son éditeur et de son entourage, abandonne alors avec joie son métier d’assureur. Je n’ai plus aucun intérêt à assurer la vie de mes contemporains qui, d’ailleurs, n’en vaut pas la peine. Les dés sont jetés, il va vivre de sa plume, ne se doutant pas des épreuves qui l’attendent, même si pour l’heure il est servi : sa femme et trois de ses enfants ont cette année de graves problèmes de santé et il perd son père début 1927. Dieu m’éprouve de nouveau. Mon pauvre vieux papa est atteint d’une de ces ignobles tumeurs… il a un cancer au foie… je travaille dans cette angoisse essentielle et fondamentale. Je fais l’expérience de ma propre agonie. (Surprenante prémonition !)

Bernanos prépare un nouveau roman mais se voit contraint de le diviser en un diptyque : L’Imposture en 1927, La Joie en 1929. Moi je sais quel roman eût été, si le temps m’avait permis de fondre les deux volumes en un seul, la nécessité (les exigences de l’éditeur) ne me l’a pas permis, il eût mieux valu que ces deux tronçons.

Rappelons que ce double roman s’articule autour de trois personnages-clés.

L’abbé Cénabre, historien de grande réputation, très érudit, écrivant sur la sainteté, comme si la charité n’existait pas, vit en fait dans l’orgueil et le mensonge sachant qu’il était un prêtre sans la foi, et connaît la tentation du suicide. À l’opposé, l’abbé Chevance, humble et lucide, débordant de délicatesse et de charité, type du prêtre bernanosien. Chantal de Clergerie, jeune fille rayonnante de beauté physique et spirituelle, de « joie », qui a assisté Chevance dans la mort, va être l’instrument du rachat des siens et de Cénabre avant d’être assassinée par Fiodor, le trouble chauffeur de son père. Il y a dans ces deux romans des dialogues extraordinaires, dans des circonstances souvent pittoresques, par exemple entre Cénabre et un mendiant de rencontre, Chevance et sa logeuse, madame de La Folette, etc.

IV – Les premières années trente

Comparé au triomphe de 1926, le succès des deux derniers romans de Bernanos L’Imposture et La Joie avait été relativement modeste. Le premier surtout avait choqué certaines consciences ecclésiastiques à cause de la sombre figure de l’abbé Cénabre (ayant de singuliers traits communs avec l’abbé académicien Brémond auteur de suaves hagiographies). Les mêmes avaient déjà plutôt mal accepté Sous le soleil de Satan suspecté de « satanisme » en dépit des véhémentes protestations de l’auteur. (J’ai voulu montrer que, contre le diable, l’héroïsme lui-même n’est pas une arme assez sûre.) Rappelons qu’à cette époque Bernanos, qui passait pour avoir vu le diable (ce qui le faisait bien rire), inspirait à beaucoup une crainte superstitieuse.

Lorsque le 15 avril 1931 paraît La Grande Peur des bien-pensants, c’est un tollé général chez les « bien-pensants » des deux rives, unanimes à dénoncer cette apologie de Drumont (l’auteur très contesté de La France juive mais admiré par l’écrivain dans sa jeunesse). La Grande Peur, cette bombe, sera à l’origine de malentendus durables (A2). En réalité Bernanos (comme il prend soin d’en avertir le lecteur) avait écrit le livre qui lui tenait à cœur et non celui attendu par son public. C’est à juste titre que l’on voit aujourd’hui dans ce livre de fière allure, écrit d’une plume vigoureuse, malheureusement nuisible sur le moment à l’aura de l’écrivain, son premier grand » écrit de combat « .

L’hommage rendu à un auteur ainsi controversé allait avant tout à l’écrivain, au grand prosateur dans la lignée de Saint-Simon et des Provinciales qui a fait le plus solide réquisitoire contre la société française contemporaine. (Lettre à un ami, citée par Le Monde du 6 octobre 1918 et J.-L. Bernanos.)

S’expliquant dans une interview donnée au Petit Marseillais (numéro du 17 juin 1931 cité par J.-L. B.), l’auteur exprime son inquiétude devant l’immobilisme socio-politique de la société française (ses « blocages » dirions-nous aujourd’hui) : Nous continuons à souffrir de l’effondrement qu’a produit la guerre. Nous n’avons plus de héros parce que nous ne savons plus le sens du mot héroïsme. Il y a comme une fatigue, une lassitude, une démission. Regardez les jeunes gens, ils n’ont plus de maîtres à admirer… Si on me demande pourquoi je propose à la jeunesse d’aujourd’hui cette Cassandre barbue, je répondrai : pour l’aider à retrouver peut-être, ce qu’un fils de grande race ne laisse jamais mourir tout à fait, un certain sentiment héroïque du juste et de l’injuste ; il faut que la jeunesse ne souffre pas ce que nous avons souffert. Elle doit être héroïque.

C’est à la même époque que se produisit un épisode de la vie de Bernanos qui fit alors grand bruit. Bien qu’ayant pris ses distances vis-à-vis de L’Action française depuis la guerre, l’écrivain n’en avait pas moins, par solidarité envers d’anciens amis et au risque de sa propre réputation, dénoncé l’injustice et les intrigues de la condamnation de ce journal en 1926 par le Vatican. Cependant, à partir de 1930, il s’était ostensiblement démarqué de L’Action française en participant au lancement d’une nouvelle revue Réaction appelant la droite à se retrouver au-delà d’un nationalisme étroit, par un retour aux sources spirituelles et une exigence rigoureuse de justice sociale et par une ouverture à une idée de l’unité humaine. (J.-L. B.)

Fin 1931, il accepte de collaborer au Figaro, répondant en ces termes à un appel du parfumeur François Coty, devenu propriétaire d’un groupe de journaux influents. À quoi bon définir les conditions de l’ordre si l’espèce humaine devient peu à peu incapable de concevoir l’idée même ? Que servira demain d’enseigner la politique à des hommes décidés de marcher à quatre pattes et à manger de l’herbe ? Je suis donc venu à vous comme à l’homme le plus capable… À la suite de fulminations de Maurras contre des prises de position des journaux de Coty, Bernanos, surpris, vit se déchaîner contre lui toute la meute de l’Action française (Daudet, Pujo…). Obligé de se défendre contre un déballage de bas griefs, il s’en tira avec honneur. Laissons là ces feux croisés anachroniques théâtralement clos sur un « À dieu Bernanos » de Maurras. Devant le refus hautain de ce dernier de lui accorder le droit de réponse dans L’Action française, Bernanos se résolut à faire paraître un non moins mémorable « A dieu Maurras » le 21 mai 1932 simultanément dans Le Figaro et L’Ami du Peuple.

En réalité entre Bernanos et Maurras l’incompatibilité était radicale et le divorce déjà ancien. Comment aurait-il pu se rallier à un homme qui considérait la politique comme un système clos puisant en son sein ses propres justifications, cette porte ouvrant sur tous les totalitarismes. Rupture définitive quand on sait la suite : Maurras soutiendra à fond le régime de Vichy, le poussant à la plus extrême rigueur contre les résistants alors que Bernanos se ralliera immédiatement à de Gaulle.

Revenons à l’année 1933 et à notre “ écrivain célèbre ” (comme il se qualifiait avec humour). En réalité, sous cette image se dissimulaient de graves soucis : familiaux d’une part (sa dernière fille faillit mourir), financiers de l’autre. Une situation devenue du jour au lendemain dramatique à la suite d’un brutal accident de moto survenu le 31 juillet à Montbéliard. Un sacré instituteur m’a serré entre sa voiture et le trottoir gauche, son garde-boue m’est entré dans la jambe hachant les muscles, les tendons, le nerf sciatique a failli y passer.

Les dommages corporels et préjudices matériels causés s’avèrent désastreux. De longs mois de souffrances et la perspective de l’infirmité à vie pour l’écrivain, désormais incapable de se déplacer autrement qu’appuyé sur deux cannes (il est vrai que neuf mois plus tard il trouvera le moyen de renfourcher sa chère vieille moto ce qui lui vaudra un nouvel accident heureusement sans suites graves). Comble d’infortune, le conducteur, responsable à 100%, est très mal assuré, d’où un long procès clos sur une modeste indemnité aussitôt confisquée par l’éditeur en déduction de ses avances. Bernanos découvre alors avec amertume qu’il est à la merci de ce dernier (Plon) lequel s’était bien gardé “ par délicatesse ” de lui représenter tous les risques d’un contrat aussi asservissant en fait que libéral en apparence. (Dostoïevski connaîtra en son temps des avatars analogues dont il ne se tirera que par un tour de force, Le Joueur, écrit en un mois.)

Imaginons la tentation du désespoir de l’écrivain immobilisé, drogué pour atténuer ses souffrances (il faut le réopérer) et… ruiné, confronté à un avenir des plus sombres. Heureusement sa puissante nature et sa foi vivante, ces deux bras de la providence, vont s’unir pour amener l’homme actif, le marcheur, passionné des grands espaces, des routes vertigineuses, inconnues… (J.-L. B.) à une résignation toute chrétienne face à tant de renonciations. Le plus haut degré de l’espérance, c’est le désespoir surmonté.

La fin 1933 le voit à La Bayorre près de Hyères (sa huitième résidence, une vingtaine d’autres suivront !) où il a retrouvé sa turbulente famille “ enrichie ” du sixième et dernier-né (Jean-Loup), venu au monde deux mois après son accident.

Il se remet péniblement au travail, non sans quelques “ coups de gueule ”, à un ami : Je ne vous parle pas de l’année 1934 sinon pour vous déclarer – sauf respect – que je l’emmerde et avec elle toutes celles qui la suivront jusqu’à l’avènement du Royaume de Dieu. Il ne se fait guère d’illusions sur le sort qui l’attend, celui d’un vulgaire tâcheron de la plume aux gages de 60 F la page, contrainte bien humiliante pour un écrivain aussi exigeant que lui, écoutons un instant sourdre sa plainte en janvier 1935 : La nécessité est en train de me drainer le cerveau par le nez et les oreilles, quatre ou cinq ans de ce régime me débarrasseront définitivement de cet organe qui ne m’a jamais donné que du souci et quand je n’aurai plus qu’une paire de fesses pour penser, j’irai l’asseoir à l’Académie.

Pour l’heure, Bernanos fonde de grands espoirs sur un nouveau roman La Paroisse morte (le futur Monsieur Ouine) commencé deux ans plus tôt, mais c’est pour constater bientôt son incapacité psychologique à en venir à bout (nous y reviendrons ultérieurement).

Un dernier mot au sujet de ce bien lugubre hiver 1934 marqué par la soirée sanglante du 6 février, aboutissement d’un “ ras-le-bol ” spontané (la crise économique, l’affaire Stavisky, le renvoi de Chiappe, etc.). Bernanos prend la juste mesure de l’événement, n’y voyant que le dernier soubresaut d’une triste crise. Ce mouvement contestataire, très hétérogène, sans cohésion ni volonté politique n’a rien du sursaut salutaire susceptible d’ouvrir sur une ère nouvelle.

En août 1934, sur le conseil d’amis, il s’attaque à un roman policier Un Crime, en rédige frénétiquement 150 pages en moins de deux mois pour alléger le débit de son compte d’auteur. Comprenant qu’il n’a d’autre choix pour survivre que de s’expatrier, brusquement et discrètement il s’embarque avec les siens début octobre à destination de Majorque.

V – Les Baléares

Ce séjour de deux ans et demi à Majorque va se révéler le plus fécond de sa carrière d’écrivain, mais aussi le plus périlleux et il s’en fallut de peu qu’il ne s’achève tragiquement.

Pressé d’abord par son éditeur, il achève Un Crime, roman policier peu classique, mettant en scène un écrivain à succès Ganse et ses deux secrétaires : Olivier Mainville et une meurtrière bien énigmatique, Simone Alfiéri. Un autre policier Un mauvais rêve ne sera publié qu’en 1950, dans lequel Bernanos réutilise la 2e partie de sa première version de Un Crime, refusée par Plon pour son caractère d’étude psychologique.

Ne parvenant toujours pas à achever Monsieur Ouine, ce roman de l’absence de Dieu, Bernanos trouve salutaire de changer de registre en donnant vie à une figure de prêtre selon son coeur le “ curé d’Ambricourt ” dont il tire Le Journal d’un curé de campagne.

Sorti d’abord en feuilleton en mars 1936, l’ouvrage publié en juillet (chez Plon), couronné par le grand prix de l’Académie, obtient un succès retentissant éclipsant même celui de son aîné de dix ans Sous le soleil de Satan.

L’année suivante sort chez le même éditeur La Nouvelle Histoire de Mouchette, récit fiévreux, inspiré par une indignation sacrée dans des conditions dramatiques rappelées ci-après.

Tout adonné qu’il soit à ses créations romanesques, Bernanos n’en suit pas moins avec attention l’évolution de la situation politique dans l’île, après le soulèvement franquiste qu’il accueille d’abord favorablement (son fils Yves s’engage même comme phalangiste, ce qu’il regrettera plus tard amèrement en désertant au risque de sa vie).

Or le cours des événements se charge de lui déciller les yeux sur la soi-disant “ croisade ” sacerdotale vantée par la propagande franquiste, c’est plutôt sous le double signe de L’Imposture et du Soleil de Satan que se révèle son vrai visage.

|

Les articles et surtout les lettres de Bernanos témoignent de son embarras croissant.

Je n’ai pas écrit sur les affaires d’Espagne parce que je les vois de trop près, une guerre civile est une guerre civile…

On n’en conclura pas moins que l’Espagne emploie tout simplement la manière forte…

… J’assiste à une espèce de répétition générale de la révolution universelle… Ce qui me frappe le plus, c’est l’énorme malentendu qui commence à crever sur le monde et auprès duquel celui de la tour de Babel n’aura été que bagatelle.

… Il y a quelque chose de mille fois pire que la férocité des brutes, c’est la férocité des lâches, j’ai le coeur brisé…

Il est maintenant clair pour Bernanos que les deux incarnations contemporaines de la révolution sont aussi totalitaires l’une que l’autre. Aucune ne doit être privilégiée car Dieu ne saurait être de la fête dans cet affrontement.

Bernanos s’indigne du mutisme de l’évêque de Palma et de la veulerie de l’épiscopat espagnol. Il découvre bientôt qu’il est devenu un témoin indésirable (A3), à éliminer à tout prix (sur instructions de Franco selon certaines rumeurs courant à Palma).

Toujours est-il qu’il échappe providentiellement à deux attentats, la première fois grâce à sa moto lancée plein gaz à travers champs pour échapper à une voiture qui cherche à le renverser, la seconde sur une route déserte où un avion pique sur lui pour le mitrailler, il a juste le temps de se jeter dans un boqueteau. Il n’a dès lors plus d’autre alternative que de fuir Palma à bord du premier bateau en partance pour Marseille.

Et l’on peut voir bientôt l’écrivain à Toulon hanter de nouveau ce bon vieux café de la Rade. En pleine crise de travail, la machine en pleine vitesse à faire sauter les soupapes (septembre 1937), reconstituant les manuscrits disparus à Palma dont il fait Les Grands Cimetières sous la lune.

Livre intense à l’écriture superbe, vibrant d’indignation, probablement le meilleur de ses écrits “ polémiques” (ou “ de combat ”).

L’épuration abominable de Majorque (pas moins de 3 000 exécutions sommaires et sans jugement en sept mois) y est décrite sans concession.

Rappelons l’origine du titre du livre : attiré un soir par une lueur fumeuse et une odeur nauséabonde émanant du grand cimetière de Manacor, il en pousse la grille pour découvrir l’atroce spectacle que l’on devine (il eut la chance ce soir-là de passer inaperçu).

Ce violent réquisitoire contre la “ croisade ” franquiste et par extension contre toutes les dictatures, prophétisant l’embrasement prochain de l’Europe (le livre s’achève sur une longue apostrophe à Hitler) eut un énorme retentissement, suscitant dans les milieux d’extrême droite de violentes attaques contre l’auteur, bientôt assailli de milliers de lettres de félicitations ou d’injures. L’Église espagnole de son côté prenant très mal les critiques indignées de l’auteur à son égard fit pression sur le Vatican pour obtenir la mise à l’index du livre.

On ne touche pas à Bernanos aurait tranché Pie XI. Cela brûle mais cela éclaire commenta de son côté le cardinal Pacelli, le futur Pie XII.

Cependant Bernanos n’est pas long à comprendre que tout ce tapage vise surtout sa personne. S’il échauffe les esprits, il ne provoque, dans l’opinion et chez les politiques, aucune interrogation de fond, aucun sursaut de conscience, il comprend alors que les jeux sont faits.

J’ai honte d’eux, j’ai honte de moi, j’ai honte de notre impuissance, de la honteuse impuissance des chrétiens devant le péril qui menace le monde… Voilà les charniers qui s’ouvrent et il est impossible de tirer de nous un oui ou un non ! (“ Scandale de la vérité ”)…

Il décide alors de s’expatrier en Amérique du Sud lui et sa famille. Le 20 juillet 1938, il s’embarque à Marseille. Deux mois plus tard ce sera Munich.

Sur Le Journal d’un curé de campagne

J’ai commencé un beau vieux livre que vous aimerez je crois, j’ai résolu de faire le journal d’un jeune prêtre à son entrée dans une paroisse. Il va chercher midi à quatorze heures, se démener comme quatre, faire des projets mirifiques qui échoueront naturellement, se laisser plus ou moins duper par des imbéciles, des vicieuses ou des salauds et alors qu’il croira tout perdu, il aura servi le bon Dieu dans la mesure même où il croira l’avoir desservi. Sa naïveté aura eu raison de tout et il mourra tranquillement d’un cancer.

(Lettre à Robert Vallery-Radot, 6.1.35)

Genèse de La Nouvelle Histoire de Mouchette

J’ai commencé à écrire La Nouvelle Histoire de Mouchette en voyant passer dans des camions là-bas, entre des hommes armés, de pauvres êtres, les mains sur les genoux, le visage tout couvert de poussière, mais droits, bien droits, la tête levée, avec cette dignité qu’ont les Espagnols dans la misère la plus atroce. On allait les fusiller le lendemain matin. C’était la seule chose dont ils se doutaient. Pour le reste ils ne comprenaient pas…

Eh bien, j’ai été frappé par cette impossibilité qu’ont les pauvres gens de comprendre le jeu affreux où leur vie est engagée. J’ai été frappé par l’horrible injustice des puissants… et puis je ne saurais dire quelle admiration m’ont inspiré le courage, la dignité avec laquelle j’ai vu ces malheureux mourir…

Je me suis dit : je vais transposer ce que j’ai vu dans l’histoire d’une fillette traquée par le malheur et l’injustice. Mais ce qui est vrai, c’est que si je n’avais vu ces choses je n’aurais pas écrit La Nouvelle Histoire de Mouchette.

Mouchette ne se tue pas vraiment, elle tombe et s’endort après avoir attendu jusqu’au bout des secours…

Ce qu’il y a de beau dans l’infini de la misère humaine, c’est l’honneur du pauvre qui rachète l’homme, alors même qu’il est victime de l’homme.

Entretien avec André Rousseaux (extrait de Bernanos de Michel Estève, Gallimard, 1965).

(Cette fin de Mouchette a été très bien sentie par Robert Bresson dans son film.)

Sur Les Grands Cimetières sous la lune

Ce livre le plus déchirant de tous ceux que j’ai écrits et que j’écrirais jamais, ce livre que je voudrais jeter dans la gueule enflammée des imbéciles afin de les empêcher de dévorer le monde.

Note annexe de l’avant-propos

Bernanos et Malraux se portaient une estime mutuelle depuis vingt ans, à la suite d’un article élogieux sur L’Imposture, écrit par ce dernier en 1927.

Sentant sa fin imminente, Bernanos espérait convaincre son ami de prendre sa suite pour rappeler aux Français la grandeur de leur mission dans le monde.

On ne sait pas davantage ce qu’ont pu se dire entre eux et avec “ le Général ”, les deux hommes invités et venus ensemble à Colombey.

On sait assez bien en revanche le dialogue qui s’était engagé entre les deux écrivains à leur retour d’Espagne, chacun de son côté, en 1937.

À Malraux le félicitant pour sa “ sincérité inflexible ” et lui faisant part à son tour de ses propres déconvenues dans l’autre camp, Bernanos l’interrompant avait alors lancé :

Mais pardon, Malraux, avez-vous fait comme moi ?

Malraux : Vous êtes chrétien, vous agissez en chrétien, moi je suis communiste, je n’écrirai jamais un mot qui puisse porter le moindre préjudice au parti.

Bernanos : Bon, cela vous regarde, mais alors quel cas dois-je faire de vos éloges ? Aux yeux des hommes comme vous, je ne puis passer que pour un imbécile ou un fou.

Monseigneur Pézeril, ami de Bernanos, l’ayant assisté à ses derniers instants, devait un jour demander à Malraux, pourquoi un voyageur impénitent comme lui ne s’était jamais rendu à Jérusalem.

Je ne pourrais faire autrement que de voir le tombeau du Christ et alors je tomberais à genoux. (Propos rapportés par J.-L. B.)

Note annexe du chapitre IV

On ne peut suspecter Bernanos d’antisémitisme quand on connaît ses prises de positions fracassantes, par exemple en 1938 contre la hideuse propagande antisémite qui se déchaîne aujourd’hui dans la presse dite nationale sur l’ordre de l’étranger, son indignation lors de l’arrestation de Mandel, son enthousiasme lors de la création de l’État d’Israël : c’est aux rives du Jourdain que lève la semence des héros du ghetto de Varsovie.

On a fait silence sur l’épopée de Varsovie alors qu’on nous a rebattu les oreilles de la Libération de Paris.

Bernanos se demandera après la guerre, si dans cet immense drame, les Juifs n’ont pas joué le rôle de boucs émissaires. Ajoutons que Bernanos a toujours eu de nombreux amis juifs, entre autres : Stefan Zweig, reçu chaleureusement à La Croix-des-âmes et un gendre qu’il estimait beaucoup.

Note annexe du chapitre V

Jean-Loup Bernanos raconte que les choses se gâtèrent tout à fait pour son père à la suite de l’incident suivant : il était attablé à son café habituel alors qu’une procession religieuse encadrée par des phalangistes en chemise noire vint à défiler. Au passage, la foule par dévotion ou peur se prosternait, le garçon du café se refusant à faire cet acte d’allégeance est alors violemment frappé par un officier. Bernanos indigné prenant un sucrier le lance sur ce dernier l’atteignant à l’épaule. L’écrivain est alors interpellé mais on n’ose l’arrêter. À partir de ce jour, ses allées et venues sont surveillées et tous ses brouillons (jetés dans la corbeille à papier du café) récupérés.

Autre épisode : s’étant vu interdire, sous peine d’arrestation, de faire une conférence à une réunion publique, Bernanos avait passé outre sans incident, il avait le lendemain confié sa surprise à un ami Toulonnais, Jacquelin de la Porte des Vaux alors commandant d’un navire de guerre relâchant à Palma, mis au courant l’avant-veille de la menace dont il était l’objet.

Ce dernier révéla à son “ Papa Georges ” qu’inquiet à son sujet il avait pris sur lui d’avertir par radio les autorités militaires que si l’on touchait à Bernanos, les canons de son bâtiment ouvriraient le feu sur la ville.

L’incident se solda par une plainte diplomatique des franquistes qui valut à l’impétueux officier soixante jours d’arrêt de rigueur en forteresse (le même officier se rendra célèbre par la suite en rejoignant la France libre avec son navire, après avoir, de son propre chef, écumé la mer du Nord comme corsaire contre des navires allemands).

À suivre dans un prochain numéro.

P.-S. : mort de Monseigneur Pézeril en 1998Alors que cet article était en cours de rédaction, nous avons appris la mort de Monseigneur Pézeril survenue jeudi 23 avril dernier (jour de la Saint-Georges !). Monseigneur Pézeril, évêque auxiliaire de Paris de 1968 à 1986, très connu des Parisiens dont il avait auparavant desservi plusieurs paroisses, avait en 1948, en sa qualité d’aumônier du “Centre des Intellectuels ”, assisté jusqu’à son dernier souffle Georges Bernanos. Son admiration pour l’écrivain et la parfaite connaissance de son oeuvre lui avaient fait accepter la charge de “ mandataire de la succession Bernanos ”, afin de veiller, avec l’assistance d’Albert Béguin, à la défense et à la survie de celle-ci. Président de la “Société des amis de Georges Bernanos ”, il devait passer le flambeau en 1965 à son fils Jean-Loup. Fidèle au souvenir de Bernanos, il fit éditer en 1991 le déchiffrement des Cahiers de Monsieur Ouine, fruit d’un travail personnel considérable dont nous aurons l’occasion de reparler. Rappelons que Monseigneur Pézeril était une personnalité ecclésiastique hors du commun. C’était un homme de la trempe de Bernanos à l’intelligence lumineuse et libre, toujours à l’écoute de l’autre, témoin infatigable de l’Espérance, disant qu’on se trompe toujours sur l’homme, quel qu’il soit, quand on craint qu’il ait un coeur trop petit. Il l’a trop grand en fait, seul Dieu peut le combler. Lui aussi vivait une plume toujours à la main, la pensée toujours en éveil, considérant comme Bernanos que seul mérite d’être vécu ce pour quoi on est capable de mourir. Beaucoup se souviennent que, durant l’Occupation, il avait fait réaliser, aidé d’étudiants, plus de 1 000 faux certificats de baptême pour des hommes en situation irrégulière et des Juifs, ce qui lui avait valu en 1996 le titre de “ Juste parmi les Justes ” délivré par l’Institut Yad Vashem de Jérusalem. |