Productivité et équité, la fin d’un rêve ?

Une grande espérance déçue

Que s’est-il passé pour que tant d’années » piteuses « 1 succèdent à trente années si » glorieuses « 2, alors que le progrès des techniques et de la gestion ne s’est nullement ralenti ? Où en est-on aujourd’hui après tant d’espoirs suscités par la flambée observée au tournant du nouveau siècle ? Qu’en sera-t-il demain ?

Certains n’entrevoyaient-ils pas la » fin de l’histoire « 3 ou la » fin du travail « 4 ?

Par quels enchaînements pervers est-on passé du » toujours plus « 5 social à une rigueur croissante envers les plus démunis ? Pourquoi rencontre-t-on de plus en plus de difficultés à financer un État-providence dont on avait considéré l’approfondissement progressif comme une conquête sociale définitivement acquise pour tous ? Pourquoi le système économique régulé par l’État, qui a si longtemps fait la preuve de son efficacité, devrait-il laisser le champ libre à une économie plus radicalement libérale et moins équitable ?

Certains évoquent les cycles de Kondratieff, d’autres constatent avec philosophie que les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel ou se remémorent la malédiction fondatrice pesant sur le travail et la connaissance, tandis que d’autres enfin attribuent plus prosaïquement la rupture au premier choc pétrolier de 1973.

Un regard d’ingénieur

Il est difficile de se forger une opinion à ce sujet en dépit de studieuses lectures allant des savantes théories économiques jusqu’aux envolées lyriques des idéologues, en passant par les discours politiques, les polémiques les plus primaires ou les commentaires de la Presse qui évoluent comme la girouette au gré du vent de la conjoncture.

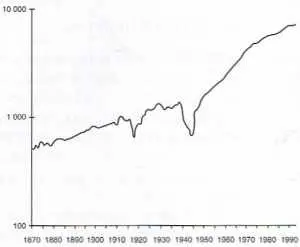

| Figure 1 Évolution du PIB français depuis 1870 |

|

|

Échelle logarithmique. Source : Maddison, 1995. |

Mais l’ingénieur n’est pas désarmé pour jeter son propre regard sur le système économique, comme il le ferait sur des systèmes qu’il sait concevoir et qui, eux aussi, sont souvent ouverts sur un environnement complexe et peu prévisible.

Il a paru stimulant de tenter une telle expérience, en surmontant une approche initiale qui rebute les premières incursions : la science économique brasse des montagnes de données et possède son langage, ses concepts et ses méthodes originales.

Ce périple a conduit à visiter les grands problèmes sociaux, économiques et politiques actuels.

Un surprenant accident de parcours

Stimulée par le progrès technique, la croissance économique a montré une étonnante continuité pendant plus d’un siècle (fig. 1) ; même les accrocs des deux grandes guerres ont été assez vite rattrapés.

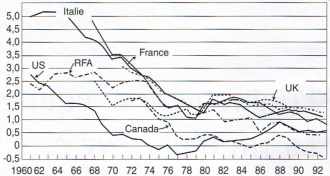

| Figure 2 Taux de croissance de la productivité totale des facteurs |

|

| Source : Secrétariat de l’OCDE |

Au tournant des années soixante-soixante-dix, on constate cependant un phénomène qui, de prime abord, semble surprenant : un fort et durable infléchissement des gains de productivité est intervenu quasi simultanément dans tous les pays développés (fig. 2). Les modèles de croissance, même les plus sophistiqués, ne l’avaient pas prévu et ne permettent pas de l’expliquer a posteriori. De ce fait, et en dépit de vérifications approfondies effectuées notamment à la demande expresse de M. Greenspan (FED) lui-même, certains en viennent à nier le réalisme du concept de productivité tandis que d’autres se consolent en invoquant un supposé » paradoxe du progrès technique « .

L’intuition de l’ingénieur l’amène plutôt à formuler l’hypothèse qu’un processus non linéaire pourrait être à l’œuvre depuis toujours au sein des structures de production, de distribution et de consommation. Avant de tenter de rechercher son existence éventuelle, on s’interrogera d’abord sur ce que mesure la productivité et sur l’ampleur des conséquences de ses variations, même les plus minimes.

Que mesure la productivité ?

Un modèle classique simple (formule de Cobb-Douglas6) rend convenablement compte de l’alchimie qui s’opère depuis le début de l’ère industrielle entre les quantités de facteurs de production (le travail L et le capital K) qui sont mis en œuvre. L’évolution de ces seuls facteurs ne suffit cependant pas pour décrire l’évolution du produit national Q ; en effet, même à facteurs de production supposés constants, celui-ci augmenterait chaque année du fait des gains de la productivité p.

On attribue évidemment la croissance de la productivité à celle du progrès technique (progrès des techniques mais aussi des modes de gestion et de distribution) : c’est de ce fait que la valeur ajoutée par travailleur a pu » miraculeusement » croître d’une manière exponentielle depuis plus d’un siècle. Les Comptabilités nationales disposent de moyens très sophistiqués pour mesurer le produit national ainsi que la variation annuelle de la productivité totale et des productivités respectives du travail et du capital7.

Un changement aux conséquences considérables

La hausse progressive de la productivité de chacun des facteurs capital et travail permet l’accumulation du capital, l’augmentation des salaires directs et du prélèvement de ce qu’on pourrait appeler un » usufruit de la collectivité » utilisé pour solvabiliser le développement d’infrastructures et de services essentiels à la vie individuelle et collective des nations modernes (organisation de la Cité, santé, éducation, culture, sécurité, transports…).

Une diminution même aussi modeste que d’un point de cette productivité (passant par exemple de 3 % à 2 % pendant vingt ans) entraîne un » manque à gagner » sur l’augmentation des capacités distributives de plus de 20 % du PIB au cours de la vingtième année et une perte cumulée sur la période égale à 3 fois le PIB total de la première année !

Ce phénomène est-il explicable ?

L’infléchissement de la croissance de la productivité ainsi constaté est-il de nature conjoncturelle ou constitue-t-il un phénomène structurel explicable ?

Il est classique de constater que l’économie agricole a fait place à l’économie industrielle puis à l’économie des services et de l’information. Les conséquences de la première de ces mutations sont bien connues. Peut-on en dire autant de la seconde ?

Les notions de service et d’information se recoupant, on se demandera successivement dans quelle mesure la croissance continue de chacune de ces activités peut contribuer à expliquer le phénomène constaté.

Une première explication : la croissance de l’économie de service.

La croissance de la part des services touche à la fois les entreprises, les prestations collectives et la consommation des ménages :

- la complexification croissante de l’économie moderne ainsi que la pression d’innovation et de concurrence imposée par les marchés contraignent les entreprises à consacrer une part croissante de leurs ressources en travail et en capital à des activités de service : management général, recherche/développement, gestion administrative, humaine, commerciale, financière, comptable, fiscale, marketing et publicité, développement de leur image, de leurs marques, de leurs réseaux de distribution… Ces services, faute desquels aucun bien ou service final ne pourrait être conçu ni écoulé sur le marché, constituent une production intermédiaire non commercialisée en tant que telle, mais dont le coût s’ajoute à celui de la fabrication de ces biens finaux (ou à la prestation de ces services finaux) proprement dits. Ils sont le prix à payer pour concevoir et mettre en œuvre les moyens pour améliorer la productivité, mais aussi pour assurer ce qu’on pourrait désigner par un néologisme : la » productibilité » ;

- la demande des citoyens incite la collectivité à consacrer un effort soutenu aux fonctions régaliennes, à la solvabilisation d’une demande croissante relative à la santé, à l’éducation, aux moyens de déplacement sur tout le territoire, au développement et au fonctionnement des villes, etc., afin de satisfaire ce qu’on pourrait appeler la » préférence pour les services » ;

- cette préférence pour les services touche aussi les ménages qui, comblés de biens matériels, consacrent une part croissante de leur consommation à des dépenses telles que vacances, voyages, sports, garde des enfants et des vieillards…

>

L’expérience montre que la part des services dans l’emploi total a crû quasi linéairement au cours de la période 1950–1990 passant ainsi (source OCDE) de 53 % à 71 % aux USA, tandis que l’Europe a suivi la même voie avec quelques années de retard : de 33 % à 64 % pour la France et plus lentement en RFA soit de 33 % à 57 %.

La » dilution de la productivité » par les services

La croissance des activités de services s’est ainsi révélée faste pour l’emploi, puisqu’elle a compensé la réduction du travail manufacturier rendue inéluctable par la croissance rapide de sa productivité. C’est ainsi qu’a été évitée la catastrophe que redoutaient les canuts lyonnais.

Mais qu’en est-il en ce qui concerne la productivité moyenne de l’ensemble du travail ?

Pour s’en faire d’abord une première idée, on partira d’une double constatation :

- la croissance de la productivité physique du secteur des services est en moyenne très inférieure à celle du secteur manufacturier ; ce dernier produit de plus en plus avec de moins en moins de travailleurs tandis que le nombre d’agents nécessaires au fonctionnement de chacun des grands services au sein des entreprises ne cesse de croître ou que le nombre de malades par médecin ou de professeurs par élève reste plus ou moins stagnant et trouve rapidement sa limite, etc. ;

- en revanche, quelle que soit la nature de leur emploi, tous les salariés n’en bénéficient pas moins d’une manière égale de la croissance générale : grosso modo la croissance de tous les salaires est proportionnelle à celle de la productivité moyenne.

Il s’ensuit que les coûts unitaires dans le secteur des services ne cessent de croître puisque l’augmentation annuelle des salaires y est supérieure à celle de leur propre productivité. Le contraire intervient dans le secteur manufacturier.

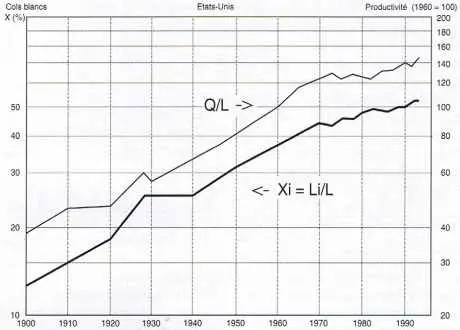

| Figure 3 Un cycle séculaire d’évolution de la croissance de la productivité |

|

|

Source : Robert J. Gordon, The American Economics Review, mai 1999 |

Si deux types d’offre sont présents sur le marché, on pourrait s’attendre à ce que ce soit le secteur dont les coûts relatifs vont en décroissant qui se développe le plus rapidement.

Or, c’est à l’évidence le contraire qui se produit !

Il s’ensuit que le coût total du secteur des services croît d’une manière quadratique sous l’effet conjugué de l’augmentation du nombre d’emplois et des coûts unitaires. . Tel serait donc le phénomène non linéaire dont on avait pressenti l’existence probable et que W. Baumol a mis en évidence dès 1967 dans le cas des services urbains8.

Un processus du même ordre intervient en ce qui concerne le capital : les investissements dans les services (notamment en ordinateurs et logiciels) dépassent désormais ceux qui sont consacrés aux équipements de production matérielle.

Connaissant l’évolution du taux de tertiarisation, il est possible de mener un calcul, dont on fera grâce au lecteur ; le bon sens suffit pour comprendre que la croissance composite de la productivité moyenne du travail, qui était au départ proche de celle du secteur manufacturier, tende in fine vers celle des services. C’est ce que confirme l’évolution de la productivité américaine sur une très longue période (fig. 3).

Les services, un univers à multiples facettes

L’analyse qui précède est de nature essentiellement comptable. On peut s’attarder un instant pour s’interroger plus avant sur les conséquences sociales de cette évolution, notamment sur les prélèvements obligatoires et sur la croissance en qualité des produits et services.

a) Les fonctions régaliennes, la santé, l’éducation, etc., peuvent être considérées sous deux jours différents :

- comme une consommation finale au profit des citoyens qui bénéficient ainsi de la jouissance d’une démocratie paisible, d’une culture vivante, d’une santé améliorée, d’infrastructures efficaces, etc. ;

- comme un ensemble de conditions strictement nécessaires au développement d’une économie moderne, ce qui a conduit à en faire supporter l’essentiel des coûts aux entreprises et à leurs salariés : le plus grand obstacle au démarrage de l’économie des pays les plus pauvres n’est-il pas justement dû à leur retard dans leur niveau de structures, d’éducation, de santé, de sécurité, d’infrastructures ?

Leur double nature de prélèvement obligatoire et de prestations au bénéfice de chacun en particulier et de l’économie en général éclaire l’ambiguïté qui se cache sous bien des discours à ce sujet. Trop de prélèvements obligatoires ? Peut-être ! Mais trop d’infirmières, de formation, de police, de magistrats, de crèches, de remboursement des frais de santé, d’armée, de transports collectifs, de retraites, etc. ? En tout cas, les moyens dégagés par la productivité générale sont devenus insuffisants pour solvabiliser et rémunérer ces services à hauteur des besoins du tissu économique et des attentes sociales de plus en plus impatientes. Jusqu’à quel point la croissance potentielle de la productivité propre de ces services permettrait-elle de compenser l’inéluctable croissance quadratique de leurs coûts ?

On remarquera au passage que le taux comparatif d’un pays à l’autre des prélèvements obligatoires (notamment entre l’UE et les USA) n’a guère de sens dans la mesure où, dans ce dernier pays, une grande part du financement de la santé, de l’éducation et des retraites est du domaine du financement privé… et n’est accessible qu’à ceux qui, directement ou indirectement, ont les moyens d’en assumer la charge !

b) On peut aussi se demander si la productivité des facteurs, telle qu’elle est calculée par les Comptabilités nationales, reflète suffisamment l’évolution en qualité des biens et services produits qui a progressivement transformé la vie de l’homme moderne ; en revanche, on conviendra qu’elle ne tient qu’un compte limité des scories de la civilisation industrielle (pollutions, nuisances, stress, insécurité urbaine, saturation des transports, gaspillage des ressources non renouvelables…). Il n’est cependant pas nécessaire d’effectuer ce bilan, sur lequel le lecteur se forgera sa propre opinion, dès lors qu’on s’intéresse essentiellement à la croissance et à la répartition des richesses distribuables (revenus et usufruit collectif). Estimer dans quelle mesure le » progrès » a rendu l’homme moderne plus ou moins heureux que par le passé et prépare plus ou moins bien l’avenir des générations à venir relève d’un tout autre débat.

Un autre éclairage : l’économie de l’information

Examiner l’économie selon un autre mode de classement (activités matérielles/activités informationnelles) apporte un éclairage complémentaire qui révèle de précieux résultats quantitatifs.

Dans cette optique, le marché apparaît comme un gigantesque système de traitement de l’information : mieux que ses concurrentes, chaque entreprise doit prévoir, devancer, influencer et satisfaire le choix des investisseurs comme celui des consommateurs et concevoir sans cesse de nouveaux biens et services ainsi que de nouveaux modes et circuits de distribution.

| Figure 4 Croissance et travail de l’information |

|

| Source : Jean Voge, Le complexe de Babel. |

D’éminents chercheurs (Machlup et Porat aux USA et le si regretté Jean Voge (X 40) en France) se sont attachés à retracer l’historique, sur un siècle et aux USA, de la proportion Xi = Li/L d’emplois de l’information dans l’emploi total ; ils ont ainsi mis en évidence (fig. 4) le quasi parfait parallélisme de la croissance de ce taux Xi et de la valeur ajoutée totale par emploi Q/L. Ce résultat quantitatif confirme un fait que l’on pressent intuitivement, à savoir que c’est le traitement de l’information, c’est-à-dire l’intelligence créatrice, qui constitue le moteur de la croissance de la productivité.

Il ne s’agit pas d’une simple curiosité théorique, tant les enseignements qu’on peut en tirer sont importants… et surprenants.

De cette seule relation, on peut en effet déduire (cf. encadré) au moins quatre conséquences essentielles en supposant simplement, comme ci-dessus, que tous les salaires s (ceux des cols bleus comme ceux des cols blancs) augmentent en moyenne proportionnellement à la valeur ajoutée moyenne par emploi Q/L (donc proportionnellement à Xi du fait du parallélisme ci-dessus constaté) :

1) la » productivité du facteur travail informationnel » Q/Li est restée strictement constante sur toute la période ;

2) la » productivité du facteur travail matériel » Q/Lm a crû à un rythme constant sur toute la période ;

Q/L = k Xi.

Q/Li = Q/L x L/Li = k X/Xi = k

Q/Lm = Q/L x L/Lm = Q/L x L/(L- Li)

soit Q/Lm = k Xi/ (1‑Xi)

Qi = k Xi2

Qm = Q – Qi = k (Xi – Xi2).

3) le coût total du travail des cols blancs a crû deux fois plus vite que Xi. Or, le coût de ce secteur informationnel se répercute dans les coûts des biens et services finaux, dans la mesure où il constitue, sans doute à plus de 90 %, une production intermédiaire non commercialisée en tant que telle9. Ce coût de » productibilité » est, en quelque sorte, le prix à payer pour générer la croissance de la productivité manufacturière et pour financer le coût de la » destruction créatrice » schumpétérienne ;

4) la quantité de biens et services finaux passe par un maximum au voisinage de : Xi max = 0,5.

La figure 4 montre effectivement que le rythme de croissance de Xi, qui avait été constant jusqu’alors aux USA, s’est infléchi à partir des années soixante-dix (alors que Xi était un peu supérieur à 40 %), entraînant ainsi une moindre croissance de la productivité, laquelle est cependant restée supérieure à ce qu’elle eût été si Xi avait continué à croître au même rythme que par le passé et dépassé cette valeur critique Xmax.

Ces considérations avaient ainsi permis à ces chercheurs de prédire à la fois ce qui est effectivement arrivé, mais aussi pourquoi et quand cela devait arriver.

Et cependant, on aurait pu espérer que la fulgurante montée de l’informatique aurait permis de neutraliser, voire de renverser cet implacable mécanisme. L’expérience a montré qu’il n’en a rien été jusqu’alors. L’utilisation massive des ordinateurs n’a fait qu’intensifier la fuite en avant au volume d’informations à rassembler et à la complexification comme à la rapidité exigée de leur traitement. C’est ce qui a inspiré au prix Nobel R. Solow sa phrase fameuse constatant qu’on trouve partout des ordinateurs… sauf dans les statistiques de productivité !

On se heurte donc désormais à une » loi des rendements décroissants du traitement de l’information » que, à la suite de K. Marx, on n’attendait que pour le capital (mais que peut le capital sans le travail de l’intelligence qui oriente son emploi ?).

Ce » mur de la productivité » ne pourra être franchi que si le secteur informationnel parvient à réduire ses coûts tout en induisant une croissance aussi soutenue que par le passé de la productivité du secteur matériel. Au vu de la tendance, il faudrait une véritable révolution dont il est aussi impossible de prévoir l’émergence éventuelle que ses modalités (le rebond de productivité constaté aux États-Unis de 1995 à 1999 préfigure-t-il cette révolution… ou n’a-t-il été qu’un feu de paille ? on en discutera ci-dessous).

Le système économique est ainsi confronté à un phénomène de même nature que celui qui limite la vitesse d’un véhicule, dont le moteur développe une puissance donnée et qui est soumis à des forces aérodynamiques croissant comme le carré de la vitesse, ou que celui d’une pile électrique qui fournit une énergie utile maximale au moment où celle-ci égale exactement les pertes intérieures à la pile.

Ce phénomène structurel est cependant masqué à la perception directe par des fluctuations conjoncturelles d’une amplitude instantanée beaucoup plus considérable (de même que les vagues de surface se surajoutent au mouvement de la marée et sont plus faciles à observer dans une vue à court terme).

L’économie est un » système »

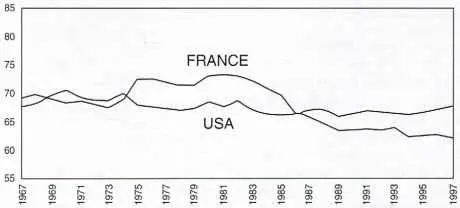

| Figure 5 Parts relatives du travail et du capital dans la valeur ajoutée |

|

| Source : Partage de la valeur ajoutée, Conseil d’analyse économique (Premier ministre), Documentation française, novembre 1997. |

L’ingénieur constate ainsi que, pas plus que tout autre système physique, l’économie n’échappe aux lois générales de l’entropie et de la thermodynamique. Il note aussi que l’économie est un système vivant qui, comme tout système vivant, est dénué de finalité explicite. Êtres vivants, les entreprises n’ont pas d’autre finalité que de se créer et de se perpétuer en milieu hostile. Dans la pratique cependant, c’est la » création de valeur » (c’est-à-dire la maximisation du rendement du capital investi) qui s’impose désormais aux » gouvernements d’entreprises « , néolibéralisme aidant, comme le critère téléonomique fondamental. Ce rendement exigé par les investisseurs, seuls maîtres de leurs décisions, atteint actuellement des valeurs élevées (au moins 10 %) en dépit du fait que la croissance annuelle de la productivité du facteur capital est devenue quasi nulle voire négative (- 0,72 % en moyenne aux USA de 1973 à 1992 et – 1,96 % en France)10.

Les parts respectives du revenu du capital (fig. 5) et du travail conservent une quasi-constance dans le temps (au voisinage de 30⁄70), en dépit de cette moindre productivité du facteur capital et de la diminution constante de la croissance du stock de capital investi par heure de travail (aux USA de 3,5 % en 1970 à quasi nulle en 1996).

Pression du marché aidant, la primauté donnée à la » création de valeur » a entraîné une profonde mutation au sein du monde du travail. Les grands décideurs des entreprises ont en effet été amenés à s’entourer de cadres les plus créatifs et les plus dynamiques et n’hésitent pas à les rémunérer (comme ils se rémunèrent eux-mêmes) à hauteur directe de leur participation à l’atteinte de cet objectif. Ces cadres constituent une ressource rare, tandis que celle du travail banal, devenue surabondante et délocalisable, se dévalorise.

C’est ainsi que se durcit un » marché du travail « , en dépit des lois sociales qui en avaient limité les degrés de liberté. Le classique conflit capital/travail s’est déplacé en un conflit au sein même du monde salarié et a donné naissance à une » paupérisation sélective » aggravée par un affaiblissement des syndicats placés en position vulnérable.

Le consommateur-roi et les citoyens restent certes les juges suprêmes, mais des juges qui sont aussi des salariés et des bénéficiaires de prestations sociales (voire des détenteurs de fonds de pension) dont beaucoup sont ainsi enfermés dans une position schizophrénique.

Haro sur l’État et sur l’État-providence

On comprend donc par quelle » logique « , un certain discours a été amené à désigner l’État comme accusé, tandis que les prestations sociales font figure de dépenses injustifiées. Il fait ainsi litière de la part essentielle que l’État a prise au cours de plus d’un siècle d’évolution » glorieuse » de l’économie, tant dans la création des infrastructures, que dans la fixation des objectifs des grands secteurs publics, que dans la régulation du secteur privé et dans la répartition des revenus et des prestations sociales.

Chronique d’une » fin annoncée »

Les événements qui se sont enchaînés lorsque l’économie s’est approchée de la zone Xmax apportent une crédibilité supplémentaire aux analyses qui précèdent. Au-delà des premières années soixante-dix, les choses ont en effet profondément changé du fait de la moindre croissance de la productivité des facteurs. Mais, face à ce qu’ils pensaient n’être qu’une simple crise conjoncturelle classique, les décideurs publics ont continué à appliquer les recettes qui avaient réussi dans un autre contexte, ce qui a contribué à aggraver la situation et à la rendre plus irréversible.

On peut ainsi déceler plusieurs phases successives :

a) le » long fleuve tranquille »

Les gains de productivité permettent de gager régulièrement la croissance des salaires et des » droits de citoyenneté » de plus en plus extensifs et substantiels, ainsi que de présider à une notable redistribution des revenus pour évoluer vers de plus en plus d’équité.

b) la » grande illusion »

La rupture dans le rythme de croissance de la productivité des facteurs étant passé inaperçue, la croissance des salaires et des avantages sociaux continue sur sa lancée, accélérant ainsi en cercle vicieux l’endettement pour solvabiliser cette générosité.

c) la » montée des périls »

Alors que le retour keynésien escompté refuse de se manifester comme par le passé, les États vivent dès lors durablement à crédit (au détriment des investissements productifs), et subissent des taux d’intérêt d’autant plus élevés qu’ils sont en concurrence entre eux dans leur appel au marché financier. Le premier choc pétrolier a servi de révélateur à un profond déséquilibre pré-existant.

d) » l’heure de vérité »

Les contre-chocs pétroliers n’ayant rien résolu, il a bien fallu se résoudre à s’attaquer aux réalités et prendre les dispositions pour casser les mécanismes pervers qu’on avait laissé se développer.

e) une profonde » remise en cause » nationale et mondiale

Les entreprises, malades de leurs coûts de services directs et indirects, partent à la conquête de » nouvelles frontières » nationales (déréglementations, privatisation des services publics, dénationalisations…) et internationales (liberté du mouvement des biens puis des capitaux, mondialisation des échanges) pour ouvrir un champ plus grand à l’amortissement de leurs charges fixes croissantes, pour donner plus d’opportunité au choix de leurs investissements et à l’efficacité de leurs réseaux ainsi que pour peser sur les bas salaires.

f) enfin, le récent sursaut de productivité aux États-Unis qui mène à la situation actuelle.

Les différences USA-UE

Pour les mêmes raisons, les économies de part et d’autre de l’Atlantique n’ont pas échappé à ces processus, mais les comportements ont différé significativement.

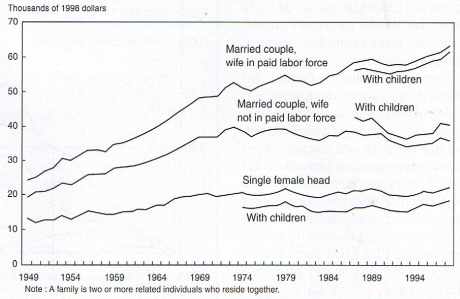

| Figure 6 Croissance des revenus salariaux aux États-Unis, 1949–1999 |

|

| Source : Rapport Clinton au Congrès 2000. |

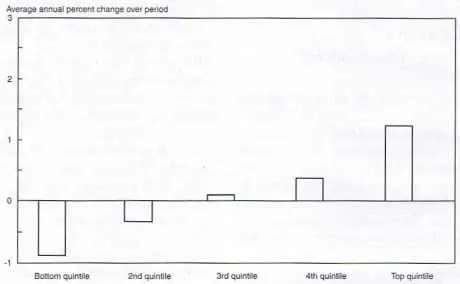

| Figure 7 Revenu des familles US (1973−1993) |

|

| Source : Department of Commerce (Bureau of the Census). |

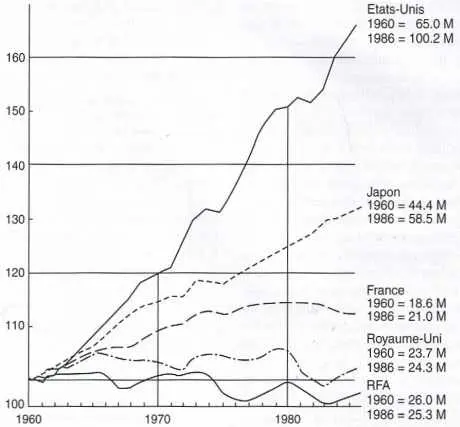

| Figure 8 Croissance de l’emploi dans les pays développés |

|

| Source : Olivier Marchand, L’État et l’Économie, Gallimard, 1992. |

Que ne s’est-on longtemps gaussé de la » décadence » de l’économie américaine dont les gains de productivité s’amenuisaient plus rapidement qu’en Europe ! En fait, les Américains continuaient à devancer les Européens grâce à :

a) un tissu manufacturier diminuant en part relative d’emplois mais accroissant sans cesse sa vigoureuse productivité ;

b) la poursuite du développement des secteurs des services et de l’information, gage de la » productibilité » présente et future qu’ils induisent (recherche financée par d’ambitieux budgets militaires, création de nouveaux produits, » gouvernement » efficace des entreprises, développement de réseaux nationaux et mondiaux…).

Par ailleurs, la société américaine, ainsi confrontée à une faible croissance de productivité moyenne, a accepté sans état d’âme de lourds sacrifices sociaux : les salaires moyens ont tout juste suivi la faible croissance de la productivité du facteur travail (fig. 6), tandis que les bas salaires s’affaissaient au profit des hauts revenus (fig. 7), eux-mêmes favorisés par une fiscalité de plus en plus allégée à leur égard, tandis que tous les travailleurs ne bénéficiaient toujours pas de la sécurité sociale ni de retraites décentes assurées. Cette régression sociale s’est effectuée sous la pression des classes moyennes qui se sont insurgées, sans rencontrer trop de résistance organisée, contre les redistributions dont elles se sont refusées à porter l’essentiel du fardeau.

En un mot, la croissance américaine n’a pas été soutenue par celle de la productivité moyenne, mais a été tirée essentiellement par celle du volume de l’emploi de services et de l’information (fig. 8) : ainsi, de 1960 à 1986, les emplois ont crû de 64,8 millions de postes aux USA contre 2,4 millions en France et seulement 0,7 million en RFA. Il n’est sans doute pas inutile de constater au passage qu’une » économie plus riche en emplois » est aussi une économie moins productive et donc à moindre capacité distributive par emploi.

Au-delà de 1970 le revenu moyen des ménages ne s’est ainsi accru que grâce à la généralisation du double salaire par foyer (fig. 6).

La consommation a été favorisée par un fort déficit public et une très faible épargne populaire compensée par des investissements étrangers, eux-mêmes équilibrant les déficits considérables de la balance commerciale.

De son côté, l’Europe a maintenu une productivité des facteurs plus enviable du fait de son retard dans la tertiarisation, et donc au double prix d’une médiocre préparation de son avenir et d’un plus faible développement de l’emploi. Par ailleurs, elle a tenté de préserver au mieux ses structures sociales, considérées comme autant de conquêtes chèrement acquises au cours d’un longue histoire de luttes et auxquelles elle est culturellement attachée (services publics, sécurité sociale et retraites pour tous, promotion des bas salaires…). En revanche, elle n’est pas parvenue à éviter un chômage ravageur et la baisse progressive de certaines prestations sociales, conduisant ainsi une fraction croissante de la population vers une exclusion intolérable.

La France s’est particulièrement singularisée : ayant longtemps continué à procéder (au-delà de ce que permettaient les gains de productivité du travail) à une très généreuse distribution de salaires et d’avantages sociaux, notamment au profit des plus démunis, elle a été ensuite contrainte de s’imposer (à partir de 1985) une grande rigueur distributive au détriment du salariat (fig. 5).

D’une manière militante pour certains de ses États, et très réticente (voire à reculons) pour d’autres, l’Union européenne est entrée dans tous les mécanismes néolibéraux en s’alignant sur les grandes options prises par les USA, tout en cherchant encore à préserver ce qui pouvait être sauvé de sa culture sociale.

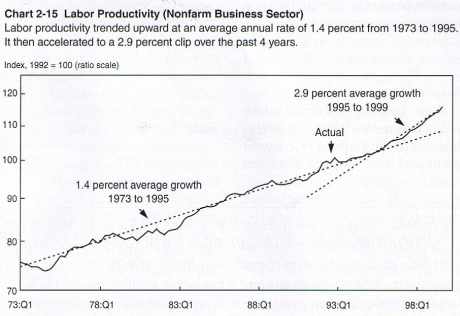

Le sursaut américain au-delà de 1995

Sortie brusquement de sa langueur (autour de 1,5 % par an), la croissance de la productivité totale américaine est repartie à partir de 1995 (fig. 9) et a même atteint des pointes de plus de 4 % au-delà de 1998. L’Amérique touchait ainsi les dividendes de ses efforts pour accroître la productivité des services, notamment par de vastes concentrations des entreprises et des réseaux ainsi que par des sacrifices sociaux drastiques sur les bas salaires, et sur les prestations sociales de santé, d’éducation, de retraites…11 La » piteuse » Amérique est devenue la » miraculeuse » Amérique, tandis que c’est l’Europe qui fut, à son tour, taxée de ce peu enviable qualificatif !

C’est alors que l’euphorie a atteint des sommets tels que certains évoquaient l’arrivée d’un » New Age » de l’économie, tandis que d’autres proclamaient la victoire d’une » nouvelle économie greenspaniennne » à l’abri définitif de toute crise conjoncturelle grave, et que d’autres encore ont rebattu les oreilles complaisantes avec les lendemains qui chantent d’une » ère de l’information » devant assurer à jamais une croissance illimitée de l’économie… et des revenus financiers.

Alors, on croit à nouveau au concept de productivité et à son rôle essentiel. Adieu la morosité !

Les événements, qui se sont précipités après l’entrée dans le nouveau siècle, ont fait » retomber le soufflé » et se sont chargés d’eux-mêmes et, sans doute plus efficacement que les analyses qui précèdent, de dissiper beaucoup d’illusions.

En raison de son retard sur les USA, l’Europe garde de sérieuses marges de développement et de productivité de son secteur des services et de l’information ; par son union et sa monnaie unique, elle disposera aussi à son tour de » facilités » jusqu’alors réservées aux seuls États-Unis.

Un » mur de la productivité » ? Où va-t-on ?

Le lecteur sera peut-être convaincu de ce que les services et l’information sont au cœur du débat, même si la » pensée unique « , sûre d’elle-même, ne s’embarrasse guère de telles considérations.

| Figure 9 Productivité du travail aux États-Unis |

|

| Source : Rapport Clinton au Congrès 2000. |

Il admettra aussi que les analyses qui précèdent sont ni de Gauche ni de Droite… mais que toute politique qu’elle soit de Gauche ou de Droite serait bien imprudente de ne pas en tenir compte de la manière appropriée.

Si le passé et le présent peuvent en être mieux compris, que peut-on en induire pour l’avenir sans recourir à la boule de cristal ?

À vrai dire, il est aussi impossible de prévoir l’avenir à long terme de l’économie des services et de l’information qu’on pouvait le faire de l’économie agricole puis de l’économie industrielle à leurs débuts.

Pour le moins, on peut cependant constater deux choses sans doute :

- l’économie des services et de l’information recèle de bonnes réserves de créativité et de productivité par le jeu d’une organisation plus décentralisée et d’une meilleure utilisation de toutes les compétences humaines à tous les niveaux ;

- la » préférence pour les services » ne tendra pas à se ralentir.

Ceci compensera-t-il cela ?

Parmi bien d’autres, on peut suggérer quelques pistes pour conduire la réflexion.

Les avantages concurrentiels résultant des efforts de chaque entreprise sont neutralisés par l’alignement de toutes les autres sur les meilleures ; elles sont toutes entraînées dans une fuite en avant onéreuse vers la complexité et la novation.

Face à une concurrence croissante, peut-on escompter que, contrairement au passé, la productivité du secteur des services ou de l’information s’accroisse significativement à l’avenir tout en conservant sa puissance créative. Mais alors ne retrouverait-on pas un chômage massif, à moins qu’on ait la sagesse de renouer avec une diminution rapide du temps de travail ?

Tôt ou tard, l’augmentation de l’efficacité par la concentration entraînera des abus de position dominante et des effets prédateurs, que les mesures au coup par coup ne pourront plusendiguer : on peut augurer l’éternel recommencement du cycle de réglementation/déréglementation nationale et internationale.

Trouvera-t-on la voie équilibrée d’un mode de régulation de l’économie qui, sans la contraindre indûment, lui permettra de converger vers un équilibre social satisfaisant tant au sein de chaque État, ou groupes régionaux d’États, que dans la relation des États développés avec le tiers-monde ?

Tandis que les besoins en produits industriels se satureront, ou seront couverts par une automatisation de plus en plus poussée, la demande de services collectifs ou individuels ne fera que continuer à croître rapidement sous l’effet de la démographie et des progrès de la médecine, de l’insécurité croissante au sein d’une société devenant moins équitable, des villes de plus en plus onéreuses à développer et à gérer harmonieusement, des besoins de logements décents à assurer pour tous, des moyens de déplacement saturés, des besoins culturels et de loisirs, des pollutions à éradiquer, etc. Par le jeu de la croissance de leur coût unitaire décrit ci-dessus, la part des services a toutes les chances de continuer à croître d’une manière aussi soutenue que par le passé.

Si elle poursuit sur sa lancée actuelle, voici donc venir une Société capable de produire de plus en plus de biens matériels à des coûts de plus en plus faibles, mais qui sera de moins en moins en mesure d’assurer la solvabilité des services jugés les plus essentiels.

Les perspectives de croissance de la productivité des services ou du traitement de l’information procureront-elles des marges de manœuvre suffisantes pour assurer la régulation sociale d’une économie qui, laissée à elle-même, deviendrait de plus en plus inhumaine ?

Dans le cas contraire, l’iniquité croissante exigera la mise en œuvre de correctifs de plus en plus onéreux, qui connaîtront leurs limites face à la résistance d’une classe moyenne consciente de son rôle majeur dans la création des richesses : selon les pays, le clivage social se manifesterait alors inéluctablement par un mélange qui leur sera spécifique, de chômage, de sous-salaire, de manque de protection sociale, de précarité ou d’exclusions.

Saura-t-on donc passer de l’ère de la production industrielle à une société conviviale des services au profit de chacun et de tous ? Une telle société pourra-t-elle reposer sur une base purement marchande, sauf à revenir à une société patricienne de plus en plus inégalitaire ? Saura-t-on donner leur place aux associations, aux affinités actives, à la vie locale et à toutes les initiatives des uns et des autres, des uns pour les autres, susceptibles de permettre de maintenir un cadre de vie harmonieux et paisible ?

C’est la » complexité » de l’homme qui constitue sa chance la plus précieuse. La complexité appelle la complexité, seule capable de mettre en valeur les inépuisables potentialités du cerveau et du cœur de l’homme, de chacun des hommes qui façonnent l’avenir au sein des entreprises ou de la société officielle ou civile.

Au cours de sa longue émergence, la société a déjà connu des mutations plus profondes que celles qui s’annoncent. Grâce au développement prodigieux des connaissances et des techniques, on peut espérer qu’elle devrait être mieux armée que par le passé pour y faire face… si elle accède à plus de sagesse et parvient à éviter les déflagrations sociales ou la destruction de sa belle planète bleue ou de son environnement.

*

* *

Pour conclure, on formule le souhait que, dans les lignes qui précèdent, le lecteur pourra trouver quelques éléments pour alimenter sa propre réflexion sur le présent et sur l’avenir. Plutôt que de tenter de prévoir l’imprévisible, il se demandera sans doute s’il faut considérer avec F. von Hayek12 que » l’homme n’a jamais été maître de son destin et ne le sera jamais » ou penser avec R. Musil13 que » nous sommes bien obligés de croire à un avenir meilleur, sinon nous n’oserions plus affronter notre conscience « .

Je remercie tout particulièrement les professeurs J.-L. Le Moigne et C. Mouchot (60) ainsi que A. Danzin (39), R. Boyer (62) et P. Sajus (50) qui ont bien voulu suivre, voire corriger mon travail et m’ont encouragé à le poursuivre. Je tiens par-dessus tout à évoquer la mémoire de Jean Voge14 dont les travaux m’ont permis de m’initier à l’analyse de l’économie de l’information.

____________________________________________

1. - Les trente piteuses, Nicolas Baverez, Collection Champs, Flammarion.

2. – Expression désormais célèbre imaginée par Jean Fourastié pour caractériser les années 1945–1975.

3. – La fin de l’histoire, F. Fukuyama, Flammarion.

4. - La fin du travail, Jérémy Rifkin, La Découverte/Poche.

5. – Toujours plus, F. de Closet, Grasset.

6. – Le produit national Q (en monnaie constante) croît comme p. Lα. K(1‑α).

7. – On déduit de la formule de Cobb-Douglas que la » productivité totale des facteurs » p peut s’écrire : p = (Q/L)α. (Q/K)(1‑α) ; les rapports Q/L et Q/K expriment respectivement la » productivité des facteurs travail et capital « .

8. – » Macroeconomics of unbalanced growth : the anatomy of urban crisis « , American Economic Review, 1967.

9. – La consommation personnelle d’information est essentiellement financée par les prélèvements obligatoires et par la publicité.

10. – La part des investissements visant spécifiquement la productivité est très inférieure à celle qui est désormais requise pour assurer la » productibilité » au sein d’une économie dont la fuite en avant est sans cesse aiguillonnée par la concurrence.

11. – Selon une source américaine (Cato Institute) le déficit à long terme non financé du régime obligatoire des retraites fédérales par répartition se monterait à 20 000 milliards de dollars.

12. – F. von Hayek, prix Nobel 1974.

13. – L’homme sans qualité, R. Musil.

14. - Le complexe de Babel, Jean Voge, Masson Éditeur.