Quelques enseignements du rebond économique japonais

La reprise de l’économie japonaise sur le chemin de la croissance depuis le second semestre 2002 a surpris plus d’un observateur. Ce pays, encensé sans limite dans les années 1980 pour son modèle de développement jusqu’à l’éclatement de la bulle immobilière en 1990, a ensuite été vilipendé pendant une décennie en raison de ses trois excès : excès de capital investi, excès de dettes, excès d’employés.

Voilà qui ressemblait à un de ces slogans maoïstes dont la révolution chinoise fut une ardente consommatrice pour stigmatiser l’opposant présumé et l’ennemi supposé.

Force est de constater que, pendant les années quatre-vingt, le Japon a péché. Par orgueil tout d’abord, en se fixant un objectif de volume qui visait à en faire la première économie mondiale. Par compromission également, à la suite des accords du Plazza (G7), qui ont entraîné une appréciation rapide du yen supposée réduire les excédents commerciaux considérables du Japon sur le marché américain. Mais cette appréciation eut comme effet collatéral une envolée sans précédent des prix des actifs, boursiers et immobiliers, et la politique monétaire japonaise ne sut contenir ce phénomène à temps. On comprend d’ailleurs d’autant mieux la réticence actuelle du gouvernement chinois, qui a certainement bien étudié cet épisode de l’histoire économique japonaise, face aux exigences américaines d’appréciation du renminbi.

Le Japon dut donc effectivement expier dans les années quatre-vingt-dix et la correction fut d’autant plus longue que les péchés en question avaient quelque chose de quasi mortel. Les innombrables plans de relance keynésiens des gouvernements successifs en faveur de la relance de la consommation par le biais de la dépense publique ont eu pour conséquence une hausse considérable de la dette de l’État qui atteint aujourd’hui 160 % du PIB japonais. Ces dépenses ont souvent eu pour effet de financer des chantiers de travaux publics à l’utilité contestable.

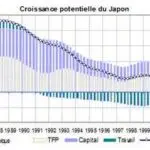

Pourtant, la croissance réelle du PIB pendant cette décennie fut en moyenne de 1,5 %. L’État s’est certes endetté mais, au total, il a joué son rôle, en soutenant la dépense et l’investissement, pour éviter que la crise ne soit plus profonde encore au moment où les entreprises, notamment les plus exposées à la concurrence internationale, se désendettaient et préparaient leurs restructurations. La déflation dont le Japon est aujourd’hui à peine sorti (1998−2005) fut donc la conséquence de ce mouvement d’apurement des bilans des entreprises, et non une déflation du type de celle de la grande Crise de 1929 où la spirale récessive était alimentée par un effondrement de la demande entraînant avec lui une chute de la production.

On arguera du fait que tout cela a pris beaucoup de temps. Mais il en fallait au vu de l’immensité de la tâche. Il en fallait aussi compte tenu des processus propres au Japon de prise de décision qui nécessitent en général une durée de gestation importante pour l’atteinte d’un consensus qui serait souvent improbable ailleurs. Le temps de l’exécution de ces décisions n’en est cependant que plus rapide, une fois qu’elles sont acquises.

C’est ce qui ressort de l’examen des principaux ressorts du rebond de l’économie japonaise que nous allons examiner plus avant.

Les restructurations bancaires et l’apurement des bilans

La création de l’Agence des services financiers par démembrement du ministère des Finances en 1998 et son élévation au statut de Ministère en 2000 fut le facteur déclenchant de la réforme du secteur bancaire, de la création par fusions successives de quatre grands ensembles financiers (Mitsubishi UFJ, Mitsui Banking, Mizuho et Resona), de leur remise sur pied par injection de capital public – aujourd’hui remboursé en quasi-totalité – et du spectaculaire nettoyage du bilan des banques japonaises, le taux de créances impayées passant de 8 % des encours en 2000 à moins de 2 % en 2006.

La décision prise en 2005 de privatiser la poste japonaise, après une bataille législative intense qui a conduit à une dissolution de la chambre basse du Parlement japonais en juillet de la même année, relève du même esprit. Cette privatisation en gestation depuis une dizaine d’années est à la hauteur des enjeux : les actifs gérés par Japan Post équivalent à 60 % du PIB japonais, ce qui en fait, selon ce critère, la plus grande institution financière au monde et, dans les faits, le canal privilégié du gouvernement japonais pour financer ses émissions obligataires. Privatiser Japan Post, par étapes entre 2007 et 2017, équivaut donc, dans les faits, à couper l’État d’une de ses principales ressources et à l’inciter à une gestion plus rigoureuse de sa dépense.

Les restructurations industrielles et le rôle de la Chine

Le Japon a depuis plus de vingt ans amorcé un mouvement de délocalisation de ses industries les plus consommatrices de main-d’œuvre. Ce pays est par exemple aujourd’hui le champion des importations de textile chinois, la Chine représentant plus de 80 % de ses importations de vêtements alors que la France avait protégé son marché grâce au système de quotas permis par les accords de Marrakech en 1994 pour une durée de dix ans et ne s’est trouvée que très récemment confrontée à la brutalité de l’ouverture de ses frontières au textile chinois.

Ce mouvement de délocalisation japonais a commencé avec le début de la période de l’Endaka (le « Yen fort ») consécutive aux accords du Plazza (1985). Ces délocalisations se sont accélérées avec la crise des années quatre-vingt-dix, nombre d’entreprises allant chercher un regain de compétitivité en produisant sur le sol chinois face à la crise économique qui commençait à sévir dans l’archipel. Pourtant, les délocalisations ne font pas l’objet d’un débat public au Japon, les différents rapports d’experts sur le sujet montrant que les pertes d’emplois industriels ont largement été compensées par des créations, dans le secteur des services notamment.

Dans l’ensemble, la Chine a représenté depuis plus de vingt ans une formidable opportunité pour l’économie japonaise. Outre le fait que l’ensemble Chine et Hong-Kong représente aujourd’hui plus de 20 % du commerce japonais, le Japon continue année après année d’entretenir vis-à-vis de cet ensemble un solde commercial excédentaire. Une étude récente de la Mission économique de Pékin montre que, considéré sur une dizaine d’années, le taux d’intégration locale des produits fabriqués en Chine a considérablement augmenté pour les produits les moins sophistiqués (réfrigérateurs et autres produits blancs par exemple) mais qu’il est resté à un niveau très bas pour tous les nouveaux produits, les plus avancés technologiquement, soulignant ainsi que la Chine fait d’abord concurrence aux autres pays en développement d’Asie mais que ce pays reste dépendant d’économies plus avancées comme le Japon dès lors que celles-ci tiennent le cap de l’innovation.

De fait, ce sont dans les secteurs les plus soumis à la concurrence internationale et au renouvellement accéléré de l’offre, tout particulièrement l’automobile et l’électronique, que les entreprises japonaises se sont le plus rapidement restructurées pour garder des positions dominantes. Si le secteur textile a en grande partie délocalisé ses productions, hormis celles nécessitant une grande réactivité au marché, il convient de noter que parmi les plus grandes usines au monde actuellement en cours de construction, nombreuses sont au Japon et dans le secteur de l’électronique (Sharp, Matsushita…), ce qui témoigne d’un dynamisme sans cesse renouvelé de l’industrie japonaise.

Le moteur de l’innovation

Corollaire du transfert d’activités industrielles en Chine à moindre valeur ajoutée, c’est le maintien d’une politique d’innovation et d’un haut niveau de recherche et développement (R & D) qui a permis au Japon d’assurer sa position de grand pays industriel. En 2005 (chiffres OCDE), le Japon y consacrait 3,15 % de son PIB contre 2,15 % pour la France. Mais plus intéressante est la décomposition de ce chiffre entre financements publics et financements privés : dans le cas du Japon, les deux tiers proviennent des entreprises privées contre moins de la moitié dans le cas de la France. Ce déficit de R & D privée en France est très marqué dans les services et les technologies de l’information. Il est aussi explicable par une moindre spécialisation en France qu’au Japon de l’industrie dans les secteurs les plus intensifs en R & D comme l’électronique. Cette innovation est également entraînée par une forte demande, exigeante en termes de qualité et de nouvelles fonctionnalités. Les Japonais renouvellent leur téléphone portable tous les neuf mois et leur voiture tous les quatre ans, incitant les entreprises à renouveler rapidement leurs gammes et à y introduire en permanence les dernières innovations. Nissan a par exemple annoncé en août 2006 la mise sur le marché de 21 nouveaux modèles dans les prochains dix-huit mois.

Cette innovation a également été stimulée depuis la fin des années quatre-vingt-dix par une politique visant une plus grande valorisation de la recherche publique incitant par exemple au rapprochement avec le secteur privé dans le cadre de clusters, politique dont la France s’est largement inspirée en mettant en œuvre depuis 2005 ses propres pôles de compétitivité. Le gouvernement japonais est néanmoins allé plus loin en privatisant progressivement ses universités depuis 2004. Les enseignants ne sont plus protégés par un statut de fonctionnaire ; les incitations sont fortes à la création d’entreprises à partir des résultats de recherche et à la coopération avec des entreprises extérieures dans le cadre de projets contractualisés.

La flexibilité du travail

Longtemps réputé pour être le pays de l’emploi à vie, la réalité du monde du travail au Japon a pourtant beaucoup évolué ces dernières années. Le taux de chômage est revenu en 2006 au niveau de 4 % mais l’emploi à vie a laissé une large part depuis le début des années 2000 au travail temporaire et aux contrats à durée déterminée, ces derniers représentant aujourd’hui près du tiers de l’emploi au Japon. Il est devenu très facile au Japon d’employer pour des salaires horaires de 1 000 yens (6,5 euros) mais aussi de licencier. Avec le retour à meilleure fortune de l’économie, ces formes de contrats, assortis d’une couverture sociale minimale (l’essentiel est laissé à la charge de l’employé), devraient connaître un reflux au profit des CDI et d’une meilleure rémunération. Mais le Japon a, à tout le moins, fait preuve d’une grande versatilité pour maintenir un niveau d’emploi élevé, y compris au sein des tranches les plus âgées de la population. Cette versatilité, traduite par un assouplissement du droit du travail, a également été rendue possible par un sens de l’acceptation des salariés – pour qui la « kaisha » (l’entreprise) demeure une institution de référence – et qui ont accepté dans la période 2000–2004 des réductions de salaires importantes – notamment via une diminution généralisée des bonus – sans manifester aucun mouvement social, acceptant dans les faits l’idée d’un retour à meilleure fortune lorsque l’économie irait mieux, comportement non dénué d’un certain sens du sacrifice.

* * *

Ces quelques développements montrent comment l’économie japonaise a pu faire preuve d’une résilience dont on voit aujourd’hui les résultats. Le temps mis pour en arriver là n’a certes d’égal que la lenteur des processus décisionnels japonais et l’ampleur des corrections nécessaires à la suite de la bulle des années quatre-vingt. Mais la façon dont le Japon a montré que la Chine pouvait être une opportunité plus qu’une menace ; la façon dont le gouvernement japonais a maintenu contre vents et marées une politique incitative en faveur de l’innovation ; la façon dont les salariés japonais ont su accepter les sacrifices indispensables pour permettre le rebond aujourd’hui observé, le plus long de la période d’après-guerre, sont autant d’enseignements pour notre propre pays. Certes, tout cela n’est pas transposable point par point et le Japon a devant lui d’autres sérieux soucis comme la gestion d’une dette publique considérable ou les effets du vieillissement sur la croissance, mais le Japon mérite encore que l’on s’y intéresse tant il a fait mentir ceux qui l’avaient rayé de la carte économique mondiale.