Quels indicateurs pour la relation entreprises-environnement ?

Quels sont les indicateurs appropriés pour rendre compte de la situation des entreprises vis-à-vis de l’environnement ?

À cette question, nul doute que les réponses soient potentiellement aussi nombreuses que pertinentes, tant les problématiques de l’interface entre l’activité industrielle et l’environnement apparaissent multiples et complexes à illustrer(*).

L’entreprise se place d’emblée dans une double posture : celle du « patient« 1 et celle du « pilote » lorsque s’avance à elle l’idée de la mesure, par le biais d’un indicateur, de l’état d’une situation (quel volume de pollution est émis chaque jour ? par exemple) ou des efforts à accomplir (de quelle quantité de polluants doit-on réduire la production pour respecter l’objectif ?).

Par posture du « patient », nous entendons la démarche d’une entreprise qui doit prouver et convaincre que les règles qui lui ont été prescrites par l’administration (par exemple un arrêté préfectoral2 l’autorisant à détenir ou à émettre des substances potentiellement nocives) sont convenablement respectées. En pareil cas l’entreprise se fait « ausculter » par des visites à domicile, ou bien s’autocontrôle selon des procédures admises par l’autorité administrative (la Drire). La communication des résultats, sous forme d’indicateurs normalisés, apparaît alors nécessaire pour apprécier la situation, par exemple pour les riverains, qui s’inquiètent fréquemment des dommages éventuels qui résulteraient d’un non-respect des procédures de sécurité par l’entreprise.

Le tableau de bord utilisé en pareil cas permet à l’entreprise de communiquer à l’aide d’indicateurs objectifs d’état et de performance.

Une autre posture, celle du « pilote », consiste pour l’entreprise à concevoir son propre baromètre, qui peut du reste emprunter à la première démarche, pour améliorer le management interne. Dans ce cas les indicateurs utilisés seront inspirés par la notion de progrès et de performance. Il s’agit de s’accorder en interne sur les instruments de pilotage (les procédures de sécurité, le respect des normes, la limitation volontaire de la production de déchets ou de la consommation d’énergie) permettant de réduire « l’empreinte écologique » de l’entreprise à moindre coût. Le tableau de bord sert alors à mesurer le chemin parcouru et celui restant à parcourir.

Les outils d’information basés sur des systèmes d’indicateurs relèvent de l’action de l’entreprise ou des sites industriels. Il faut bien les distinguer des approches permettant une lecture nationale ou internationale des impacts des branches industrielles et des externalités qu’elles génèrent.

À cet égard, nous passerons sommairement en revue les différentes méthodes et moyens de mesure disponibles au niveau européen et transposables en France pour parvenir à une juste appréciation des responsabilités des entreprises. Ces méthodes ne se fondent pas sur les mesures physiques réalisées par les entreprises, mais plutôt sur des coefficients d’émission calculés par branche. Ce sont les Néerlandais qui, les premiers, ont investi dans ces outils qui les ont aidés à concevoir des politiques de lutte contre le changement climatique, l’eutrophisation3 ou l’acidification.

C’est dans ce contexte qu’il nous semble utile d’introduire un concept, « l’écologie industrielle », dont l’objet est précisément de réduire les impacts des activités industrielles sur la biosphère. Bien que s’appuyant sur des outils développés de longue date, l’originalité de ce concept réside dans le fait que les règles sur lesquelles elle s’appuie s’inspirent très fortement de ce que l’écologue nous dit du fonctionnement des écosystèmes, principalement l’optimisation des flux de matière et d’énergie (Odum 1983). Dans la vision proposée par l’écologie industrielle, la technologie prend une place déterminante pour rationaliser la production.

L’amélioration des techniques doit ainsi permettre d’élargir la base des flux physiques d’entrée, de réduire la circulation des ressources naturelles à l’intérieur du système, en organisant le recyclage – partout où il est écologiquement fondé – et, enfin, les flux de sortie, en priorité les plus nocifs d’entre eux.

L’écologie industrielle ne s’affirme pas exclusivement autour d’un ensemble de techniques visant à optimiser les flux de matière et d’énergie à l’interface industrie et environnement.

Elle propose aussi une vision globale de l’activité productive insérée dans un environnement naturel aux multiples dimensions (eau, air, sols, paysages, espèces, ressources naturelles non renouvelables, pollution, déchets).

Elle appelle ainsi implicitement à la conciliation de deux paradigmes : celui de l’optimisation économique de court terme, financière, centrée sur les comportements individuels et le marché, et celui de l’optimisation écologique de plus long terme, prenant en compte de nombreux paramètres biophysiques et dont la logique se lit au niveau du système d’ensemble qu’est la biosphère.

Le champ des questions soulevées est large. Mais quelles que soient l’approche utilisée et l’échelle géographique prise en compte, c’est la problématique du système d’information et des indicateurs nécessaires à une bonne compréhension, par l’industriel ou par le décideur ou bien encore par le public, du fonctionnement de l’entreprise à l’interface industrie-environnement qui sera ici étudiée.

Les indicateurs comme outils d’un système d’information sur l’environnement et le développement

Bien que la terminologie soit parfois confuse, et l’usage du terme peu stabilisé, un indicateur peut néanmoins être vu comme quelque chose qui simplifie l’information en provenance de phénomènes complexes, et qui la quantifie de manière à la rendre significative à l’échelle désirée. La littérature donne des définitions variées de la notion d’indicateurs. Par exemple, l’OCDE définit un indicateur comme « un paramètre ou une valeur dérivée de paramètres donnant des informations sur un phénomène ».

L’indicateur est l’élément « clef de voûte » d’un système d’information sur l’environnement.

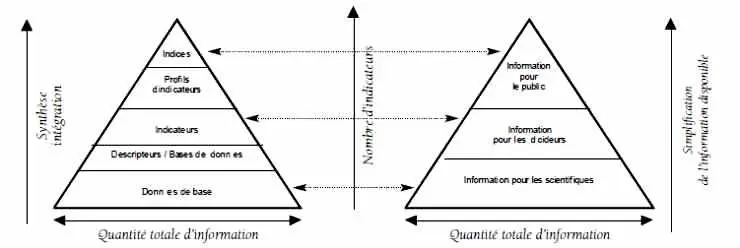

C’est un modèle empirique, plus ou moins élaboré, de la réalité qui serait à mi-chemin d’un continuum allant des descripteurs, proches de statistiques ou de données élémentaires issues des systèmes d’observation, des variables comme premier traitement des précédentes et des modèles multidimensionnels complexes issus de spéculations plus théoriques. La conception d’un indicateur est tout autant influencée par l’existence de modèles interprétatifs que par la présence de systèmes d’observations proches de la réalité (figure 1).

La distinction entre indicateurs, variables, descripteurs et modèles, ou tout autre ensemble de notions, repose cependant sur des considérations plus pragmatiques que sémantiques. C’est avant tout le rôle qu’on souhaite lui faire jouer qui définit l’indicateur et non seulement quelques particularités intrinsèques qui le qualifieraient d’emblée comme tel.

L’élaboration d’un ensemble d’indicateurs doit permettre l’évaluation d’une situation ou d’une tendance et faciliter les comparaisons dans l’espace et le temps. C’est à la fois un outil de communication qui doit informer de la manière la plus simple et sans ambiguïté, un outil de description du réel qui doit qualifier, selon des protocoles reconnus et vérifiables, des phénomènes complexes et, enfin, un support à la décision donnant le plus clairement possible les directions à suivre ou les tendances à corriger4. D’une manière générale le degré d’intégration et d’agrégation des données correspond à des publics différents.

| Figure 2 – Les triangles de l’information |

|

Le système d’information doit, en ce sens, réaliser un difficile compromis entre les attentes nombreuses d’un public varié – citoyens, scientifiques et décideurs -, aux exigences multiples et parfois contradictoires : des indicateurs en nombre restreint et agrégés pour le « grand public », des indicateurs peu nombreux et « pertinents » pour le politique, des indicateurs aussi nombreux que possibles et techniques pour la recherche scientifique (figure 2). Dans cette perspective, les conseils pratiques donnés pour la construction d’un ensemble d’indicateurs sont l’objet d’une abondante littérature. Rump5 nous propose trois grandes catégories de critères permettant d’évaluer la qualité des indicateurs, soit : la qualité des données, la pertinence et la communication (tableau ci-dessous).

Les indicateurs utilisés par les entreprises dans leurs rapports « développement durable »

En France, les tout premiers rapports des entreprises dédiés à l’analyse des impacts sur l’environnement de leurs activités datent du début des années quatre-vingt-dix. Ce sont les sociétés de la chimie, du pétrole et de l’énergie, donc les plus concernées, qui ont été les précurseurs du « reporting« 6 avec l’utilisation d’indicateurs d’environnement et de développement durable.

Une récente étude de l’Ifen7 (avril 2003) montre que les thématiques faisant l’objet de chiffrage se rapportent aux sujets suivants :

a) consommation de ressources (énergie, eau, matière première) ;

b) rejets de polluants dans les milieux (gaz à effet de serre, autres polluants atmosphériques, émissions dans l’eau) ;

c) sites et sols pollués (nombre, réhabilitation) ;

d) substances dangereuses (utilisation et production) ;

e) déchets dangereux et non dangereux (réduction à la source, traitement, valorisation…) ;

f) sécurité des sites et des personnels (incidents) ;

g) contentieux (plaintes, condamnations).

L’autre enseignement de cette étude est qu’un faible nombre d’entreprises (12 % des entreprises nécessairement concernées par l’environnement de par leur activité) affiche un objectif chiffré qui pourrait être mesuré par un indicateur de performance.

Certaines thématiques ne sont quasiment jamais chiffrées. C’est le cas du bruit, des sites et sols pollués, de l’utilisation des produits chimiques dangereux, des incidents sur site. Par ailleurs aucun rapport d’activité ne fournit de recensement de sites et sols pollués.

| Les critères de sélection des indicateurs | ||

| Qualité des données | Pertinence | Communication |

| • Valeur scientifique • Disponibilité des données • Qualité des données |

• Représentativité • Couverture géographique • Sensibilité aux évolutions |

• Pertinence • Simplicité • Existence d’une valeur de référence • Possibilité de comparaison • Possibilité d’utilisation dans le cadre de scénarios prospectifs |

À côté des indicateurs d’impact, les entreprises utilisent parfois des indicateurs de moyens qui se rapportent aux dépenses (investissement et fonctionnement) liées à l’environnement, à la formation des personnels en matière d’environnement et aux certifications (ISO 14 001, EMAS, SME). 36 % des 150 entreprises étudiées mentionnent au moins un résultat chiffré qui concerne l’un ou l’autre de ces moyens. Au total l’information contenue dans les rapports « développement durable » des entreprises est encore assez économe d’indicateurs quantitatifs, y compris pour des entreprises dont les sites industriels comportent des risques avérés pour l’environnement et la santé humaine.

Pour l’instant, l’entreprise, dans son maniement prudent de l’information, n’adopte encore que trop peu les « postures » théoriques précédemment introduites. Le décret 202–221 du 20 février 2002 pris en application de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles réglementations économiques (dite loi NRE) devrait changer la donne.

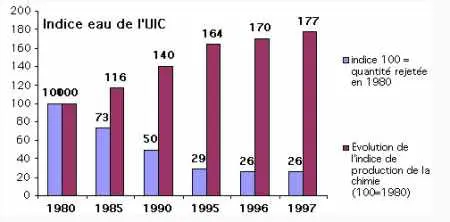

Exemple d’indicateur utilisé par l’Union des industries chimiques in : Engagement de progrès de l’industrie chimique française, 2001 (voir aussi article de Jean Pelin dans ce même numéro).

L’amélioration continue des performances des unités de traitement se traduit surtout par la tendance des émissions de composés de l’azote, du phosphore et des matières en suspension.

Pour mémoire, ces émissions avaient été réduites de 75 % de 1980 à 1997 (voir indice eau ci-dessous).

Source : ministère de l’Environnement de 1980 à 1991. Panel UIC de 1992 à 1997.

Selon cette réglementation, les entreprises françaises cotées en Bourse doivent inclure dans leur rapport annuel des informations aussi bien sociales qu’environnementales.

Outre les domaines classiques de l’environnement (rejets dans l’air, l’eau et le sol, déchets, bruit, odeurs, ressources en eau, en matière première et en énergie) sur lesquels elles devront rapporter, figurent également les mesures prises pour évaluer et certifier leurs impacts, de même que les démarches permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et de limiter les atteintes aux écosystèmes.

Le décret ne précise pas la manière dont les informations devront être présentées par les entreprises, ni par qui les données pourront éventuellement être contrôlées ou validées.

Il est par conséquent vraisemblable qu’une période de transition faite de tâtonnements sera nécessaire avant de parvenir à une homogénéité et une validation des données présentées sous forme d’indicateurs.

Au niveau européen, un cadre législatif pourrait venir stabiliser des démarches encore éparses chez les États membres.

La construction des indicateurs de « couplage-découplage »

La construction des indicateurs de « couplage-découplage » requiert des séries longues, qui restent souvent rares ou de mauvaise qualité, et doit s’accompagner d’une réflexion prospective sur les tendances les plus significatives du point de vue de l’écologie industrielle et donc d’un développement durable.

Les informations nécessaires à la construction de ces indicateurs vont ainsi dépendre du type de performance que l’on souhaite évaluer – consommation des ressources, émissions de polluants, gestion des déchets… – de l’échelle à laquelle on se situe – microéconomique, sectorielle, ou macroéconomique.

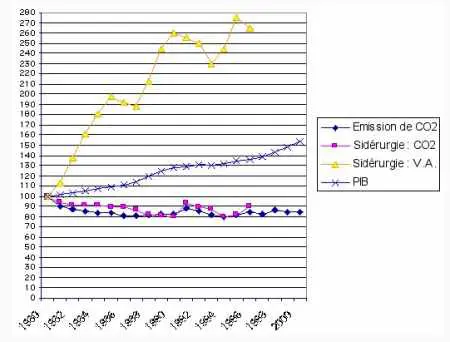

Analyse

Entre 1980 et 1986, les émissions brutes de CO2 se sont fortement découplées du PIB ; les émissions de CO2 ont ensuite augmenté jusqu’en 1991 (505 Mt de CO2). Depuis elles fluctuent autour du niveau de 1990 (475 Mt) avec une amplitude de ‑3 % à +5 % pour atteindre 783 Mt en 2000.

Les rejets de CO2 sont principalement générés par l’utilisation de l’énergie fossile et de la biomasse (de l’ordre de 95 % des émissions totales brutes). Globalement, les émissions brutes de CO2 ont diminué de 16 % entre 1980 et 2000. La raison principale en est la mise en place du programme français de production nucléaire d’électricité, puis l’amélioration des processus de combustion et les économies d’énergie.

Actuellement, c’est le secteur des transports routiers qui émet le plus de CO2 (26 % des émissions brutes en 2000 contre 15 % en 1980) suivi du secteur résidentiel et tertiaire (24 %) et de l’industrie manufacturière (22 %).

Les émissions sont dans une certaine mesure sensibles aux variations climatiques. Les années 1991 et 1998 correspondent à des rejets sensiblement supérieurs aux autres années liés à la conjoncture climatique (année plus froide) et technique (moindre disponibilité du nucléaire ou forte vague de froid nécessitant de recourir davantage aux énergies fossiles).

En ce qui concerne l’activité sidérurgique (les données n’ont pas été collectées au-delà de 1996), on note en tendance un découplage absolu entre les émissions de CO2 et la valeur ajoutée (VA) du secteur.

Ce type d’indicateur illustre la tendance de long terme dans laquelle s’inscrit l’économie française et les profils sectoriels que l’on peut éventuellement lui associer.

Les indicateurs sont calculables grâce à des outils tels que le système de compte NAMEA (National Account Matrice including Environmental Accounts) expérimenté aux Pays-Bas, et devenu depuis 1996 un des principaux instruments de comptabilité environnementale prônés par Eurostat.

Il fournit un cadre général permettant de mettre en correspondance des comptes physiques, basés sur des inventaires d’émissions mis en format économique, et des comptes économiques reprenant les grandes lignes de la comptabilité nationale.

À titre d’exemple, on trouvera ci-après un indicateur de développement durable (IFEN) qui présente l’évolution des émissions de CO2 depuis 1980 comparée à la croissance du produit intérieur brut (PIB).

Cet indicateur illustre les enjeux d’un nécessaire découplage entre développement économique et émission de CO2, premier gaz à effet de serre. À titre de comparaison, on a ajouté les chiffres relatifs à la sidérurgie de 1980 à 1996.

Vers des indicateurs pour une écologie industrielle ?

L’intérêt des indicateurs d’environnement n’est plus à démontrer. Reste que leurs applications à des secteurs économiques comme l’agriculture, le tourisme ou l’industrie sont encore peu développées (ces applications sont typiquement celles recherchées à l’Agence européenne de l’environnement ou à l’Institut français de l’environnement).

Pourtant la société dans son ensemble en a besoin pour mieux appréhender les répercussions des activités humaines sur la santé et l’environnement, et les pouvoirs publics en ont une utilité toute trouvée pour mieux réglementer ou tarifer les ressources actuellement gratuites ou quasi gratuites. Enfin, les entreprises et le secteur financier peuvent asseoir leurs décisions d’investissement et de management grâce aux indicateurs axés sur la mesure de la performance.

À ces qualités, somme toute classiques, il faut ajouter celles de la comparabilité et de l’innovation.

Soigneusement choisis en fonction de leur pertinence, les indicateurs « industrie-environnement » sont en effet susceptibles d’autoriser des comparaisons entre trajectoires de sociétés d’une même branche, et ce d’autant plus que les règles définies au niveau international s’appliquent désormais de façon plus homogène qu’il y a dix ou quinze ans. Ils peuvent susciter l’innovation, car ils présentent, dans le cas de l’illustration de l’écologie industrielle, le rendement et la productivité dans des termes nouveaux.

Cependant, les systèmes d’information à l’échelle de l’entreprise ou à l’échelle d’un territoire (national ou régional) demeurent bien souvent lacunaires. Les expériences menées à l’heure actuelle au niveau européen, par l’OCDE et par l’IFEN en France (NAMEA, indicateurs de couplage-découplage), pour encourageantes qu’elles soient, ne sont pas suffisamment validées, et les systèmes de repérage des informations sont inadéquats ou incompatibles entre eux. Si, par exemple, il est relativement aisé d’imputer les émissions de gaz à effet de serre par secteur industriel, il n’est pas possible de faire de même pour l’eutrophisation, car les émissions des substances à l’origine de cette pollution ne sont pas collectées par l’administration en dessous d’un certain seuil par établissement.

Malgré ces contraintes fortes, on peut discerner sans ambiguïté des thématiques incontournables sur lesquelles l’entreprise (industrielle comme tertiaire) devrait « rapporter » à l’aide d’indicateurs. Il s’agit :

- de la consommation d’énergie,

- des émissions dans l’air et dans l’eau (développement des registres d’émissions),

- des déchets solides (dangereux ou non) : production, recyclage et valorisation,

- de l’utilisation des ressources et des matières premières,

- des dépenses d’investissement et de fonctionnement en matière d’environnement et de sécurité.

Idéalement, ce noyau dur d’indicateurs devrait faire référence aux normes internationales, nationales et locales (arrêté préfectoral d’autorisation, plans d’intervention…). Ils devraient pouvoir se décliner par unités de production, par gamme de produits et globalement au niveau de l’entreprise.

Ces ensembles d’indicateurs insérés ou non dans des rapports consolidés devraient être publiés au minimum chaque année, voire tous les trimestres. Des commentaires devraient venir en appui pour illustrer en toute transparence et sans complaisance les performances réalisées et les efforts à consentir pour tendre vers « l’entreprise écologiquement durable ».

Enfin, la conservation des données devrait être assurée par les pouvoirs publics (ou par délégation) aux niveaux central et local. La communication des informations devrait pouvoir se faire commodément par Internet et à coût zéro.

Cet article n’engage pas l’établissement auquel appartient l’auteur.

1. À l’instar de la personne qui consulte un médecin et qui se voit proposer, pour rester en bonne santé ou se soigner, des médications ad hoc.

2. Pris en application de la loi sur les installations classées.

3. N. f. BIOL, ÉCOL. Accroissement anarchique de la quantité de sels nutritifs d’un milieu, particulièrement d’une eau stagnante polluée par les résidus d’engrais ou par les rejets d’eau chaude (centrales électriques, etc.), et qui permet la pullulation maximale d’êtres vivants. (Au-delà de certaines limites, l’équilibre entre les espèces, végétales ou animales, peut être rompu au profit de certaines d’entre elles.) © Hachette Livre, 1997.

4. LAVOUX T. et WEBER J.-L. « Réflexions sur les critères de définition et de choix des indicateurs d’environnement ». Ifen, Note de méthode n° 3, Orléans, mai 1994.

5. RUMP P.-C., State of the Environment : Source book of méthods and approach, Environment Canada, RIVM-UNEP, 1996.

6. À ce terme anglais, certains préfèrent le mot « rapportage » cependant moins usité.

7. Cette étude concerne l’analyse de 150 rapports sur le développement durable publiés en 2001 par des sociétés françaises toutes cotées à la Bourse de Paris.