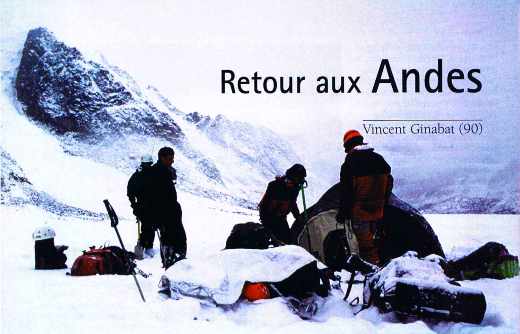

Retour aux Andes

Les montagnards de sommets d’Afrique 92 (La Jaune et la Rouge n° 482) et de Bolivie 94 (La Jaune et la Rouge n° 500) sont de retour !

En août 1997, Michel Boyer-Chammard, Guillaume Chalmin (91), François Chambon (90), Emmanuel Fritsch (90), Cyrille Train et Vincent Ginabat (90) ont retrouvé la Bolivie, un pays qui fait parler la poudre dans tous ses états.

À lire sur un air de charango, un verre de Pisco à la main.

Les Andes sont cette chaîne de montagnes qui hante les songes des alpinistes. Ce sont des montagnes jeunes dont certaines continuent de se soulever sous l’effet de la convergence de la plaque océanique pacifique et de la plaque continentale sud-américaine. Les plus hautes cimes affleurent 7 000 mètres, soit presque deux mille mètres de moins que le Mont Everest.

L’accès des montagnes américaines offre l’avantage de n’être pas soumis aux réglementations et taxes dont l’usage prévaut sur d’autres continents. Grâce à cette liberté d’accès, et à la relative désaffection où les a relégués l’engouement touristico-médiatique pour le toit du monde, les massifs andins ont conservé pour le voyageur un charme et un parfum d’aventure certains.

Une expédition en Bolivie en 1994 nous avait révélé un pays contrasté, aux habitants accueillants et joyeux. Nous avions gravi deux des plus beaux sommets de la Cordillère royale, et mené jusqu’à 6 000 mètres une tentative sur un troisième. Il était évident que ces montagnes très sauvages, relativement méconnues, méritaient plus qu’une visite.

Où l’on s’explique

Dissipons un malentendu : la beauté et l’intérêt d’un sommet ne sont pas proportionnels à son altitude. En revanche, l’altitude induit des contraintes logistiques et physiologiques sévères qui obèrent sérieusement les chances de succès. Mais l’alpiniste n’est pas un masochiste et ses motivations méritent d’être évoquées.

Avec les grandes expéditions nationales, ont pris fin, dans les années 70, les ascensions » lourdes » qui ne reculaient ni devant les dépenses ni devant les risques. Les massifs lointains étaient alors le théâtre d’une compétition dont l’alpinisme ne sortait pas toujours gagnant. » Gravissez cette fichue montagne et laissez-nous revenir au véritable alpinisme « , a‑t-on écrit au sujet de l’Éverest. Quant aux plus philosophes, ils se réclamèrent de la vague de contestation qui déferlait sur l’Occident. Ainsi, tandis que les uns grimpaient pour la gloire ou pour la patrie, les autres fuyaient une société en déroute et recherchaient dans le silence des vallées inconnues la sérénité perdue.

Les vingt dernières années voient diverger deux tendances contraires. D’un côté se sont imposées les ascensions très techniques » en style alpin « , c’est-à-dire légères et rapides, témoins d’un retour aux valeurs d’engagement et d’autonomie. À l’opposé, la prolifération des expéditions commerciales assistées est sans doute pour beaucoup dans les nombreux accidents de haute altitude dont se repaissent les médias.

Reste une majorité de montagnards inclassables, ni techniciens de haut vol, ni consommateurs : savants, esthètes, philanthropes, misanthropes, chercheurs de pétrole, photographes, sportifs, anciens dits » ringards « , modernes ou » acrobates « , beatniks, ascètes, gourmets, sous-mariniers, géographes et pères de famille. Comme, à n’en pas douter, chaque membre de notre équipe se reconnaîtra dans une ou plusieurs des susdites catégories, et réciproquement, nous relèverons leur trait d’union dans le chef-d’œuvre, un ouvrage de Lionel Terray, Les conquérants de l’inutile, dont le titre suggère la vraie réponse à la question posée : » mais qu’allaient-ils faire dans cette glacière ? »

Où l’on s’organise

Nous quittons Paris, noyé sous un orage diluvien, le 6 août. Le policier bolivien n’est pas réputé pour son sens de l’humour, et la » schnouf » répartie dans nos sacs – huit kilos de lait en poudre reconditionné – me laisse un peu songeur. En fait de péripéties douanières, nous n’aurons rien à déclarer, sinon que le chien policier du narcotrafico renifle notre saucisson ; et que la découverte de mon fidèle Laguiole me vaut une fouille exhaustive.

Bâtir un plan d’ascension s’apparente à un patient travail d’enquête, puis à un véritable exercice stratégique dont la montagne forteresse est l’enjeu. Le rythme de montée, jour après jour, détermine la qualité de l’acclimatation à l’hypoxie. Trop rapide, il met l’organisme en danger ; trop lent, il le fatigue inutilement car la capacité de récupération après l’effort décroît avec l’altitude. Les moyens de portage employés dans la vallée (porteurs, mules ou lamas) et le choix des emplacements de bivouac influent sur le chemin d’approche. Enfin, il est prudent d’envisager de promptes voies de retraite en cas d’orage ou d’accident, car il s’agirait alors de perdre de l’altitude le plus vite possible.

Ces contraintes étant posées, il reste à se pencher sur la carte pour y tracer, d’un geste auguste et d’un regard assuré, un trajet que les accidents du terrain auront tôt fait de bouleverser de fond en comble. Qu’importe ! Nous quittons La Paz le cœur léger, accompagnés de Mario, le campesino (paysan) dont les lamas et les connaissances topographiques nous sont indispensables.

Une reconnaissance

Nos premiers efforts se portent vers le massif le plus isolé de la Cordillère royale. Rarement parcouru, à peine décrit, le Chachacomani élève entre 5 500 m et 6 127 mètres une multitude de cimes dont les rares photographies ne révèlent pas la complexité.

Si les dernières décennies ont vu la conquête des plus hauts sommets par leurs versants les moins difficiles, d’immenses possibilités d’alpinisme inédit s’offrent encore sur les parois et arêtes du versant est du massif. L’approche en est longue et passe par des cols à plus de 5 000 mètres. Objectif de l’expédition : repérer un sommet accessible parmi les plus élevés, y tracer une voie élégante et multiplier les prises de vues stéréographiques afin d’enrichir le Club alpin français d’une carte adaptée à l’andinisme.

Nous voici engagés sur la piste vertigineuse qui relie l’Altiplano à la forêt amazonienne via Peñas et Amaguaya. Perchée à flanc de montagne, cette route d’une sauvage beauté serpente le long du Kkara Khota et de plusieurs autres lacs. Il est impossible de s’y croiser, événement peu probable d’ailleurs. Mario et sa famille vivent à 4 775 mètres d’une maigre agriculture et d’un élevage abondant. Avec leurs cent lamas et autant de moutons, ce sont des paysans aisés. S’ils ont l’usufruit de toute la vallée, la terre en revanche ne leur appartient pas : une nuance de poids dans un pays minier dont le sous-sol est extrêmement riche. Leur vie rude n’a terni ni leur sourire ni leur hospitalité. Leur foi catholique fait bon ménage avec les divinités incas qu’ils révèrent, en particulier Pachamama, la déesse-mère. La médecine traditionnelle du Kollasuyo (région de peuplement aymara), qui intègre magie et phytothérapie, retient seule leur confiance. Mario est un montagnard étonnant. Il faut voir ce petit homme buriné courir après ses lamas ou franchir plusieurs cols en une demi-journée ! Dix jours durant, il partagera avec plaisir notre nourriture mais lui préfère ses propres pommes de terre, bouillies sur un feu d’arbustes : tubercules terreux au goût de cendre…

L’approche

Deux étapes conduisent au Leche Khota ou » étang de lait « , dont les berges marécageuses abritent un rongeur de l’Altiplano, la viscacha, et des myriades d’oiseaux qui se laissent approcher sans crainte. Cet étang perché à 4 500 mètres doit sa couleur d’émeraude laiteuse aux glaciers du Chachacomani. Il s’avérera un excellent emplacement de camp de base.

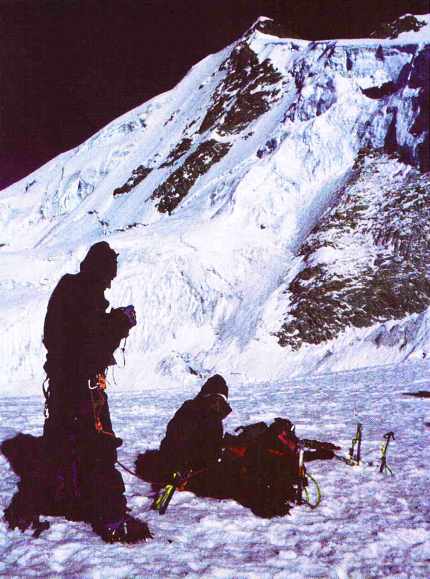

Au-delà du Leche Khota, nous suivons la moraine puis le glacier qui s’avancent, plein nord, au cœur du massif. L’ambiance est sévère. Les froides parois glaciaires qui nous enserrent, le granite noir et glissant qui perce la neige, le temps qui ne s’améliore pas sont autant de signes d’hostilité. Avertis qu’une expédition allemande a rencontré ici son destin, nous n’établissons notre camp d’altitude qu’après un examen attentif des lignes de plus grande pente, des séracs suspendus et autres corniches. Convaincus par un léger replat vers 5 000 mètres, nous y prenons nos quartiers. Mille mètres nous séparent du Chachacomani II, objectif du lendemain.

L’obscurité nous envahit et avec elle, ce sentiment de solitude d’une densité presque palpable. Une ultime averse de grésil nous a repoussés dans nos tentes. Nos chances de succès sont infimes : une nuit de beau temps, que nous n’espérons plus, ne suffirait pas à transformer en profondeur le manteau neigeux lourd et mobile. Dans ces conditions, l’arête orientale, un moment envisagée, n’est pas empruntable : trop aléatoire, trop engagée. Les quelques heures de froid intense du petit matin seront mises à profit pour gravir rapidement la face sud-est et rejoindre la voie normale par un couloir redressé.

Assaut et retraite

Jeudi 14 août : la nuit étoilée ravive l’espoir ! Progression rapide à travers les pénitents de glace. Enfin le couloir ; Cyrille Train est en tête. Il s’agite, râle, s’essouffle, nous crie des phrases volées par le vent. Le message est clair cependant : c’est de la » soupe « . Et nous perdons une heure précieuse à franchir ce petit couloir débonnaire, perché vers 5 600 m, dont n’importe quel alpiniste ayant les pieds au chaud vous dira d’un air entendu qu’il est » à vaches « . Voire ! La neige profonde aura eu le dernier mot. Ayant gravi deux pointes ourlées de belles corniches, nous rebroussons chemin. Une bourrasque de neige nous surprend au camp d’altitude, évacué avec un certain soulagement ; et l’interminable moraine de pierres noires nous guide jusqu’à Leche Khota.

À notre retour, Mario est heureux de nous faire visiter » sa » mine d’or. Deux galeries creusées dans un riche filon de quartz vers 5 300 mètres, telle est Mina Natividad. Quelques années plus tôt, soixante personnes – hommes, femmes et enfants – bravaient quotidiennement le froid et la neige pour extraire à coups de pioche et concasser le précieux minerai. Pour conclure, nous allons dévaler à la nuit tombante la piste Amaguaya-Peñas. Vallées immenses, pentes abruptes, ambiance Le salaire de la peur.

Intermède

Au cœur de l’Altiplano, à 4 050 mètres d’altitude, la ville de Potosi a dominé l’histoire coloniale de la Bolivie. Bâtie au pied du Cerro Rico, la colline d’argent et d’étain, elle fit la fortune de Charles Quint et de ses successeurs pendant plus de trois siècles. Les lingots d’argent étaient coulés et laminés à la Casa de la Moneda, massive forteresse rectangulaire en pleine ville, d’où les Potosi frappés aux armes impériales irriguaient l’Europe et servaient la grandeur de l’Espagne. Du toit du couvent San Francisco, la vue embrasse une multitude de clochers baroques, parfois d’influence mauresque, vestiges d’un passé glorieux. Aujourd’hui encore, des milliers de mineurs franchissent nuit et jour quelque 250 entrées de galeries du Cerro Rico. Des échoppes dispensent le nécessaire du mineur : dynamite, cordons de mise à feu, lampes à carbure, ainsi que des feuilles de coca et de l’alcool à 95°… pour tenir le choc.

Point d’orgue

Symbole de la ville de La Paz, l’Illimani domine la Cordillère royale de ses 6 438 mètres. Nous en empruntons la voie normale, ayant renoncé du fait des conditions nivologiques hasardeuses à un projet plus ambitieux en face est – car les montagnes, comme la lune, entretiennent une face cachée pour faire rêver les hommes. Le camp de base, hissé sur les hauteurs du Rio Pinaya, révèle les villages aux toits de chaume et les champs en terrasses éclatants de verdeur. Une rude journée le long des moraines ferrugineuses mène au camp d’altitude de Nido de Condores, un replat bienvenu sur l’éperon ouest vers 5 500 m. Sommet le lendemain pour toute l’équipe, par grand beau temps. Oserons-nous prétendre que nous étions acclimatés ? Les enfants du village d’Unna se chargèrent de nous ramener à l’humilité par une partie de football endiablée. La place du village faisant office de cour de récréation, nous nous y relayâmes, tantôt disputant le ballon dans un concert de rires joyeux et de râles asthmatiques, tantôt affalés sur nos sacs au bord de la syncope. Un match de volley-ball suivit et la valeureuse équipe de France, vaincue par six jeunes Aymaras et 4 000 mètres d’oxygène rare, en fut quitte pour une tournée générale. Gageons qu’au sein de Bolivie 97, certains escomptent fermement une revanche !