Systèmes de santé : quelques aphorismes

Les progrès » fabuleux » de la science biomédicale

Je serai bref sur ce chapitre largement développé dans les communications ci-dessus.

Je m’étonnerai simplement du fait que, trop souvent, on minimise ces progrès, au point d’entendre dire et répéter que » l’augmentation des dépenses de santé n’est pas justifiée par les nouvelles thérapeutiques » pas plus que » par des explications objectives » ni par » les très rares médicaments vraiment innovants « 1.

Je demande simplement aux observateurs de bonne foi de se souvenir :

- des coxarthrosiques qui étaient en fauteuils roulants et qui marchent maintenant avec des prothèses,

- des poliomyélitiques en poumon d’acier qui n’existent plus que dans la mémoire des anciens,

- de l’insuffisant coronarien condamné au lit, dont on dilate ou ponte actuellement les coronaires pour lui redonner toute son énergie,

- de l’ulcéreux duodénal que l’on ne mutile plus chirurgicalement et qui guérit totalement avec sept jours de médicament,

- de l’insuffisance rénale que l’on dialyse ou que l’on greffe,

- du diabétique que l’on équilibre,

- du nombre croissant des cancers que l’on guérit.

Arrêtons là cette liste qui n’aurait pas de fin, sans évoquer ici les étonnantes promesses de demain.

La santé, préoccupation première de nos concitoyens

Le progrès des sciences et le développement des civilisations se réalisant sur tous les champs, notre vie s’est transformée, dans les pays » riches « .

En même temps que nous progressions dans le domaine de la santé, l’éloignement des guerres meurtrières hors de nos frontières, le fait que nous n’ayons plus les mêmes combats à mener que nos ancêtres pour nous nourrir, nous loger, nous vêtir, nous chauffer, nous défendre contre un environnement hostile a eu pour conséquence que la lutte contre la maladie et le handicap, forme ultime de notre résistance à la mort, est devenue l’objectif n° 1.

Mieux que dans tous les sondages et enquêtes d’opinion ceci apparaît dans les statistiques, positionnant dans les différents pays la part du PIB consacré aux dépenses de santé, en fonction même du niveau du PIB.

On y voit que les nations » pauvrissimes » consacrent une fraction dérisoire (2 à 3 %) de leur PIB, lui-même dérisoire, à la santé, parce qu’il leur faut acheter de la nourriture, du pétrole (et parfois des canons), alors qu’au sommet de l’échelle les USA consacrent 15 % d’un PIB géant à ce même objectif.

Et ceci sous la pression irrésistible des populations.

Mais cette inégalité des habitants de la planète, pour scandaleuse qu’elle soit, est hors de notre propos.

Cette priorité santé a un coût et un coût très élevé

Les spécialistes en économie de la santé manipulent de nombreuses grilles pour évaluer les sommes consacrées par les Français à leur santé. » La consommation médicale totale « , telle que la décrit la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, me paraît la grille la plus lisible. Elle inclut le coût de santé, en consommation de soins et de biens médicaux, remboursés et non remboursés, excluant toutefois les indemnités journalières et les dépenses d’enseignement, de recherche et d’administration et subventions diverses.

En 1999, cette consommation a été de 766,6 milliards de francs, soit 12 600 F par an, un peu plus de 1 000 F par mois et par personne.

Si l’on souhaite apprécier ce chiffre en évolution, on notera qu’il était de 526,3 milliards de francs en 1990 et de 683,3 milliards en 1995.

La croissance du PIB fait que, depuis 1995, l’augmentation de cette consommation médicale s’est effectuée sans augmentation du ratio par rapport au PIB qui reste de 8,7 %. Une autre méthode de calcul, retenue par l’OCDE, prend en compte la » dépense nationale de santé » c’est-à-dire la » dépense courante de santé » moins les indemnités journalières et dépenses de formation et plus la formation brute de capital fixe des hôpitaux publics.

Le ratio est alors de 9,5 % stable depuis 1997.

Si on vise l’exhaustivité et si on ajoute subventions, indemnités journalières, recherches, enseignement et administration, on décrit » la dépense courante de santé d’un montant de 871,4 milliards » en 1999.

Cette croissance des consommations et du coût ne peut que s’accélérer

Finalement, cette » consommation médicale totale » pour cet objectif prioritaire de nos concitoyens représente 8,7 % de la richesse nationale, 1 000 F par mois en moyenne et par Français…

Cela ne paraît pas exorbitant, si on compare ces chiffres avec des dépenses moins fondamentales : jeux, loto, tabac, alcool, etc.

Toutefois ne nous voilons pas la face, ces consommations ne peuvent qu’augmenter et de plus en plus vite.

Analysons donc successivement les facteurs d’accélération et de freinage potentiels de ces dépenses.

1. Pour l’accélération d’abord

Que voyons-nous et qu’entendons-nous aujourd’hui dans ce domaine !

C’est une exceptionnelle augmentation portant à la fois sur l’offre et la demande de biens de santé.

L’offre

Ce sont les nouvelles techniques d’imagerie, les nouveaux médicaments issus de la chimie moléculaire, la thérapie cellulaire et génique pour demain.

La demande

C’est l’exigence des familles d’avoir accès à tous ces progrès, tout de suite, sans restriction. Je pense à ce village payant de ses deniers l’envoi et le traitement dans un centre aux USA d’une fillette atteinte d’une tumeur grave qu’on ne pouvait traiter que là-bas.

C’est la démographie qui fait progressivement de la France un pays de » vieux « . En 2050 (c’est demain) les sexagénaires constitueront 1⁄3 de la population française. Or, incontestablement, les personnes âgées sont les plus gros consommateurs de soins, formant les gros bataillons de ces 10 % de la population qui bénéficient de 70 % des remboursements de l’assurance maladie (CREDES 1995).

2. Écoutons maintenant les arguments de ceux qui estiment que cette croissance de consommation et de soins est tout à fait maîtrisable

a) On nous dit avec optimisme : » Les succès de la médecine sont en eux-mêmes générateurs de grandes économies. »

On cite ici volontiers des maladies quasiment éradiquées comme la poliomyélite, où un vaccin efficace a supprimé les souffrances et les consommations de soins de jeunes gens paralysés pour la vie.

On évoque aussi la tuberculose, spectre des familles du début du XXe siècle, presque disparue dans nos pays riches, malgré des îlots de résurgence.

Certes, certes, qui nierait ces fantastiques progrès ?

Un bémol toutefois : à côté du relatif petit nombre de maladies ou handicaps que nous savons aujourd’hui prévenir ou totalement guérir, la liste est infiniment plus longue des maladies, en général chroniques, que nous savons simplement soulager, améliorer en augmentant l’espérance de vie ou le confort des sujets qui demeurent des malades avec des soins de plus en plus coûteux.

N’ayons pas la cruauté de faire la liste trop longue, du sida, des nombreux cancers, des maladies cardiovasculaires, rhumatismales, du diabète, sans parler d’Alzheimer, de Parkinson, etc.

Et qui plus est, toutes ces affections prévenues, guéries ou simplement soulagées, la croissance de l’espérance de vie et, mieux encore, de l’espérance d’une vie sans handicap majeur, augmente inexorablement le nombre des individus les plus consommateurs de soins (après soixante-dix ans un individu connaît en moyenne 7 pathologies).

Ainsi se constitue une sorte de » phénomène de boucle » : le succès médical, et le gain économique qu’il représente au regard d’une maladie déterminée, nous fait tous » glisser » vers l’âge des plus grandes consommations et fait croître le coût de la santé d’un individu à l’échelle de sa vie.

b) Une autre piste est largement utilisée pour supporter le freinage de la croissance. C’est celle, très connue, de la lutte contre le gaspillage et des défenseurs à tous crins (qui les critiqueraient ?) de la qualité du système. La thèse est simple : il y a gaspillage par manque de qualité, introduisons la qualité, les soins seront moins coûteux et plus performants.

Les prémisses de la démonstration sont incontournables. Qui nierait que notre système de santé, au demeurant globalement satisfaisant quand on le compare à la plupart des modèles étrangers, s’est développé dans une ambiance de laxisme total ?

Liberté pour les individus de consulter qui ils veulent, quand ils veulent, autant de fois qu’ils veulent, dans des conditions s’apparentant pour un nombre croissant d’entre eux à une pseudo-gratuité.

Liberté pour les médecins de choisir comme ils le veulent leur spécialité, leur lieu d’exercice et leur mode d’exercice, ainsi que leur niveau de formation continue.

Multiplication des hôpitaux les plus volumineux et perfectionnés, pour flatter notables et clientèle électorale.

Industries de santé florissantes avec des tutelles longtemps peu contraignantes.

Cet âge d’or est bien révolu, et l’accent est mis à présent sur la lutte contre » les dérives « , les » excès « , les » surconsommations « , qui existent sans conteste.

C’est toutefois une illusion totale de penser que la réduction des excès de consommations par contrôle de la qualité entraînera une réduction des dépenses.

La recherche de qualité est un impératif absolu, je vais y revenir, mais qu’on ne rêve pas, elle aura un surcoût évident.

Car donner un antibiotique à un enfant souffrant d’une angine fébrile, qui est virale dans 60 à 70 % des cas, mais qui est liée dans 25 à 40 % des cas à un stratocoque hémolytique du groupe A, justifiant ce traitement, n’est-ce pas appliquer le principe de précaution ?

Peut-on d’autre part parler de surconsommation des antidépresseurs, quand, dans une étude de population (volontaires EDF), on trouve seulement 61 % des vrais déprimés chroniques recevant des soins adéquats ?

Et que dire des études de la CNAMTS faisant état de diabétiques sans dépistage de complication rétinienne et cardiovasculaire, et des 50 % de femmes avec cancer du sein n’ayant pas subi de mammographie de dépistage ?

Le concept de Sir William Beveridge est-il un objectif généreux et réaliste ou une utopie ?

Sir William Beveridge fut le créateur en 1942 du National Health Service britannique, prototype du système de santé national.

Le plan consistait à fournir la totalité des soins préventifs et curatifs à tous les citoyens, sans exception, avec un financement assuré par le budget de l’État.

Récemment un éditorialiste de la célèbre revue Lancet écrivait (26.4.1997) que » ce rêve a connu en cinquante ans une dégradation régulière, de restructuration en réforme et de réforme en restructuration « .

Car on se trouve, dans tous les pays développés, devant une équation incontournable. Devant une consommation potentielle de biens de santé tirée régulièrement vers le haut, par tous les facteurs sus-décrits que sont les offres des sciences de plus en plus sophistiquées et coûteuses, une population de plus en plus consommatrice de par son vieillissement et ses exigences… la facture croît de façon inquiétante et la question posée devient :

- la collectivité nationale doit-elle prendre à sa charge la totalité des consommations au titre de la solidarité des bien portants vis-à-vis des malades et des riches vis-à-vis des pauvres ?

- ou bien une prise en charge collective peut-elle être plafonnée, le reste étant à la charge de l’individu ?

En réalité cette discussion est devenue théorique, car dans tous les pays développés, y compris la Grande-Bretagne, la santé prise en charge collectivement a été complétée et dépassée par un secteur à la charge des individus : secteur privé, assurances complémentaires, etc.

En France, la prise en charge collective est d’environ 75 % et n’a d’ailleurs pas sensiblement bougé depuis dix ans. Ceci est la concrétisation, n’en déplaise à certains, d’une médecine à deux vitesses, la prise en charge collective étant nettement plus importante pour les soins hospitaliers que pour les soins ambulatoires : 90 % contre 65 % en moyenne.

Toutefois cette seule notion que certains pourraient avoir à débourser quelque argent pour se soigner est en elle-même insupportable aux » Beveridgiens « , le concept même du ticket personnel » qui modère » la consommation leur paraissant inadmissible.

On se rend compte à l’évidence que la seule issue logique est de sortir du dilemme par le haut, par la recherche d’une qualité maximale du système de santé.

Et le principe de la couverture totale réapparaît avec le remboursement à 100 % des maladies de longue durée, et avec l’assurance complémentaire gratuite des très pauvres dans la CMU, sans parler des tiers payants en voie de généralisation. Aussi le » panier » des soins pris en charge subit ainsi un processus d’accordéon, permettant même à certaines mutuelles de proposer un remboursement de médicaments de statut grand public, c’est-à-dire non pris en charge par l’assurance maladie (antalgiques, sirops, gouttes nasales, etc.).

Au terme de cette brève analyse, tous les paramètres à mettre en ligne sont :

- la croissance irrépressible de l’offre de biens de santé que nous propose la science,

- l’exigence elle aussi croissante de nos populations de pays riches de profiter intégralement de ces progrès sans que s’établisse de discrimination liée à la gravité de la maladie, ni aux capacités financières du malade,

- la nécessité de déterminer un panier des soins pris en charge, parce que fondamentaux, et des soins laissés à la charge des individus parce que jugés d’utilité moindre.

Le mot clef de la qualité du système est l’évaluation

On connaît le vieux débat entre la médecine » art » et la médecine » science « .

Je me range résolument parmi les supporters de la » médecine science « , sans méconnaître que ce n’est pas une science exacte, ni oublier la part du subjectivisme et de dons relationnels dans le dialogue médecin/malade.

Ceci étant, dans ce domaine des sciences biomédicales, l’évaluation a sa place.

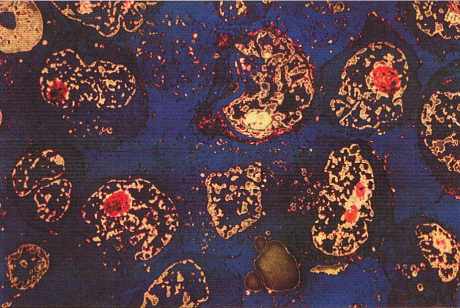

Coupe de lymphocytes T (M.E.T., fausses couleurs). © INSTITUT PASTEUR

Il y a de bons ou de mauvais diagnostics, de bons ou de moins bons médicaments, de bonnes ou de moins bonnes stratégies thérapeutiques.

Or dans ce domaine de l’évaluation, la France est encore en tout début de parcours.

1. Le médicament est en tête du peloton avec évaluations et réévaluations périodiques effectuées par la commission de l’AFSAPS* dite de » transparence » qui, après autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit, évalue sa place et son utilité par rapport aux thérapeutiques existantes, établissant ainsi une hiérarchie et déterminant en particulier si un produit a ou n’a pas l’utilité suffisante pour être pris en charge par l’assurance maladie.

2. Une approche identique se met en place à l’AFSAPS pour les dispositifs médicaux.

3. L’évaluation de la qualité des hôpitaux et de leurs services est de la responsabilité de l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation de santé). Cette agence a mis en place un dispositif d’accréditation des hôpitaux qui a démarré sur la base du volontariat et devrait pouvoir être accéléré, alors que des groupes privés multiplient dans la presse la diffusion des palmarès hospitaliers réclamés par le public.

4. La même ANAES participe aussi à l’évaluation de stratégies dans les différentes pathologies en fonction du progrès des connaissances et contribue à la rédaction de guides de bonnes pratiques.

Mais à quoi serviront ces évaluations segmentaires des médicaments, des structures hospitalières et des guides de bonnes pratiques, si personne ne s’intéresse à l’application que le médecin fait de toutes ces données dans son dialogue singulier avec son patient ?

À quoi sert le bon médicament ou l’intervention la plus parfaite réalisée pour un malade qui n’en a pas besoin ?

L’évaluation » face à face » des dossiers de malades, à l’hôpital comme en ville, demeure donc un impératif de la qualité, comme nos amis canadiens l’ont fort bien compris.

Mais cette évaluation pose encore de très nombreux problèmes !

L’opinion publique va cependant se faire pressante. On commence à voir dans les gazettes des articles sur » Comment choisir votre médecin ? « .

Les autres chantiers structurels de la qualité ne sont pas beaucoup plus actifs

Si l’évaluation des biens et des pratiques demeure le cœur stratégique de la recherche de qualité, force est d’admettre que nombre d’objectifs importants restent en attente, que nous pouvons ainsi énumérer :

Toutes les études récentes montrent que ces inégalités, d’ailleurs fort choquantes (différence d’espérance de vie entre groupes socioprofessionnels), sont très largement dues à des différences de comportement (alcool, tabac, accidents) dont les origines et les solutions sont plus souvent sociologiques que sanitaires.

1. La formation médicale continue (FMC) des professionnels, infiniment plus importante que la formation initiale, est l’objet de bien des discussions, car vingt ans après son diplôme, un médecin a à prendre en charge ses patients avec une majorité de connaissances inconnues de lui au moment de son curriculum universitaire. Or, où en est l’organisation minimale de la FMC ?

2. L’informatisation du système et des acteurs a connu bien des incohérences. La gestion d’un dossier de malades et sa circulation en réseau, de même que la rédaction d’une ordonnance de médicaments requièrent impérativement le recours à l’ordinateur sous de nombreuses contraintes, médicales, déontologiques et réglementaires.

3. Où en est la déconcentration vers les régions du recueil de données telles que lesdonnées épidémiologiques et des actions qui peuvent être entreprises, réseaux de soins et de prévention, évaluation, formation, expérimentations incessantes dans le système, etc. ?

4. Dans le domaine de la répartition de l’offre de santé à l’échelon national, une lutte doit s’organiser avec les professionnels pour mieux répartir l’offre suivant les régions en signalant toutefois que l’inégalité de l’offre de soins n’est qu’une explication des inégalités de santé des Français.

La prédominance de l’acte intellectuel demeure totale

Nous sommes tous impressionnés par cette extraordinaire irruption dans le monde de la santé des technologies les plus sophistiquées et des découvertes scientifiques les plus raffinées.

Mais que trouve-t-on au final ?

Un médecin devant son patient. C’est lui qui est l’interprète de toutes ces données complexes, le médiateur, le responsable, le transmetteur.

La mutation du métier, en cinquante ans, est prodigieuse.

Car aux nécessaires connaissances scientifiques, en renouvellement incessant, s’ajoutent les exigences d’un patient de plus en plus informé (ou désinformé), les contraintes technico-réglementaires imposées par les autorités et les caisses, et, depuis peu, la menace du juge, si le patient estime ne pas avoir été suffisamment éclairé.

Professionnellement, on est passé du cocher de diligence au pilote d’Airbus avec le même recours nécessaire à l’ordinateur.

Or ce même médecin, le voici critiqué, vilipendé, » il n’écoute pas « , » il ne dit rien « , » il prescrit trop « , » il prescrit mal « .

Et puis, ce métier » exposé » est » honoré » d’une somme de 115 F pour une consultation de généraliste, le prix d’un shampoing/brushing chez un coiffeur de quartier.

Et pire, si, avec ses collègues spécialistes, il a dépassé un plafond de dépenses arbitraires fixé de manière unilatérale, il subit une réduction forfaitaire de ses honoraires.

Enfin n’ayant pas la chance d’appartenir à une corporation capable de faire démissionner un ministre, on lui refuse la concertation la plus élémentaire, en pays démocratique.

Et quand j’évoque les professionnels de santé, je n’aurais garde d’oublier les pharmaciens d’officine et leur noble tâche de conseillers de la population, les infirmiers dont le métier est devenu si lourd et tous les paramédicaux, les industriels dont on pénalise par un jeu de taxations multiples le succès dans leurs entreprises.

Une cacophonie administrative et politique

Un des éléments qui étonne le plus l’observateur vigilant de notre système de santé c’est la très grande dispersion des acteurs que l’on peut énumérer :

- un ministère qui associe à la gestion de la santé, ceux de l’emploi, de la famille, des retraites, et mélange allégrement les décisions et les budgets (une taxe sur le tabac qui finance les 35 heures !) ;

- un ministère qui a laissé éparpiller les centres de décision dans de multiples agences spécialisées, mais veut actuellement redonner du lustre à ses directions (santé, hôpitaux, sécurité sociale, etc.) ;

- une CNAMTS enfermée dans un carcan budgétaire pour les soins ambulatoires (médicaments exclus) sans que la fongibilité de cette enveloppe avec hôpital et médicament soit prise en considération ;

- une Cour des comptes qui examine scrupuleusement et » peste » que ces avis ne soient pas suivis d’effets ;

- un Parlement qui vote un ONDAM » à l’aveugle » sans qu’à aucun moment les problèmes fondamentaux de choix comme ceux du panier de soins remboursables lui aient été soumis.

On rêve de…

On rêve d’un système de santé dans lequel tout serait mis en œuvre, par tous les acteurs, à tous les niveaux, pour assurer la qualité optimale en adaptation permanente aux évolutions des connaissances.

Ceci résulterait de la mise en place de tous les facteurs identifiés, qui sont dans le désordre : l’évaluation des biens de santé, des bonnes pratiques et leur respect par audit des dossiers médicaux face à face, l’informatisation, la déconcentration régionale, la promotion de la formation continue, la réévaluation massive de la consultation, acte médical basique.

L’organisation rationnelle et logique de la chaîne des consultations et décisions relèverait d’un ministère de la santé et de l’assurance maladie obligatoire, un des grands ministères de la République ayant autorité sur toutes les autres structures, agences de santé, caisses d’assurance maladie, haut comité, conférences régionales et nationales de santé et, à l’échelon régional, URCAM, URML, syndicats, ARH.

Enfin, au sommet de la pyramide, le Parlement, chaque année, prendrait les décisions politiques majeures qui s’imposent à la nation et à ses représentants. Sur le plan budgétaire, en fonction des dépenses constatées (en augmentation quasi obligatoire), l’alternative serait d’augmenter la part des dépenses collectives consacrées à la santé, ce que la population peut souhaiter, ou de réduire le niveau du panier de soins des dépenses collectivisées, ce que la population peut accepter.

Je souhaiterais qu’après avoir parcouru ces différents aphorismes, peut-être un peu longs, le lecteur fasse mentir le propos célèbre et un peu provoquant de Montesquieu :

» Quand il s’agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre. »